[16]

В страстные споры о путях советской оперы весной 1940 года вторглось новое явление – опера Прокофьева «Семен Котко». Вряд ли какая-либо другая советская опера, за исключением оперы «В бурю», вызывала за последние годы такой живой и разноречивый обмен мнений. Одни, не колеблясь, аттестуют музыку «Котко» как гениальную, считают это произведение лучшей из опер, созданных советскими композиторами; другие, отказывая опере в признании, доходят до утверждений о непозволительности и предосудительности средств воздействия, примененных автором. Эффект появления «Котко, по-видимому, напоминает тот, какой был в свое время вызван фортепьянными концертами того же композитора и в особенности его «Алой и Лоллием».

Не принадлежащий к той или другой группе беспристрастный слушатель должен засвидетельствовать глубокое впечатление, которое оставляет большая часть оперы, и вместе с тем спорность многого.

Давно известно, что чисто декламационная опера оказывается сравнительно недоходчивой, мало пленяющей зрителя и, в конечном счете, нерепертуарной даже при высоком качестве музыки. Это подтверждалось примерами «Каменного гостя», «Женитьбы», «Моцарта и Сальери». Однако наше время внесло корректив: «Женитьба» и в особенности «Каменный гость», поставленные на сцене Радиотеатра, пользовались значительным и устойчивым успехом. Ближайший к нам пример —

[17]

«Любовь к трем апельсинам» С. Прокофьева - опера, где настоящая кантилена почти отсутствует.

Все же в завоевании массовой аудитории декламационно-речитативная опера не может (и вряд ли сможет в будущем) соперничать с оперой «мелодической». Все это вспоминалось при известии о предстоящей постановке «Котко». Здесь вопрос о формах оперного письма вставал с особой остротой, ибо опера на сюжет из эпохи гражданской войны была бы немыслима без элементов народного и драматического; элементы же эти явно не могли бы быть полноценно выражены в рамках речитативной оперы. Трудность разрешения проблемы усугублялась своеобразием отнюдь не простого гармонического языка Прокофьева.

Оказалось прежде всего, что опера не «начисто» декламационна, что кантиленность из нее вовсе не изгнана. Сошлемся прежде всего на те моменты, которые дают место более или менее длительной вокальной или инструментальной кантиленности – такие, как вступление к опере, песня Фроси «И шумит, и гудит», две свадебные песни, музыка ночной идиллии, монолог Семена перед уходом из села (III акт), траурный хор на слова «Заповiта» и, наконец, заключительный хор. Затем вспомним о том, как много мелодических, певучих мыслей (хотя бы и не составляющих законченных разделов, но имеющих основное тематическое значение в опере) проходит то в оркестре, то в вокальных партиях; таковы, к примеру, начало 1-й картины, тема матери, выход Фроси, тема «нерушимого слова» (ц. 56 и 61), тема Миколы, первая тема Ткаченко, вступление к IV акту и т.д.

Область кантиленного этим не исчерпывается: рассматривать речитативы «Семена Котко» как антитезу кантиленности невозможно. Они не только жизненны, но и певучи почти настолько, насколько вообще может быть певуч речитатив[1].

И все-таки приходится сказать, что в опере ощущается какая-то нехватка мелоса, вопреки всему, о чем было сказано. Каковы причины этого?

Проявления кантиленностн, и конструктивной завершенности у Прокофьева /не совпадают: в большинстве

[18]

случаев темы не разрастаются в широкие закругленные «номера», но свободно вступают и исчезают, повинуясь лишь требованиям музыкально-драматического развития; напротив, некоторые моменты, отличающиеся архитектонической определенностью, оказываются в основном некантиленными (таковы – рассказ Семена сватам во 2-й картине, ариозо Ременюка в IV акте, рондообразная первая сцена 1-й картины IV акта). Естественный вывод таков: копозитор значительно больше, чем в шествующих своих операх, стремился к напевности музыки; но, видимо, ему легче было отказаться от принципа сплошной декламационности, чем пожертвовать принципом непрерывности. Возникает противоречие между стремлением насытить оперу мелосом и стремлением избежать рассечения музыкально-драматической ткани на части. Многое, быть может, слишком многое принесено в жертву непрерывности! В результате, несмотря на обилие и высокие музыкальные достоинства певучих тем, они производят впечатление эпизодичности, дробности.

Далее, впечатление кантиленности было бы большим, если бы Прокофьев не следовал той досадной для слушателя манере, по которой певцу даются сплошь и рядом только «отходы» оркестровых мелодий (или неполная тема, целиком проходящая лишь в оркестре).

Некоторые кантиленные моменты не воспринимаются слушателем как таковые, так как даны в одновременном звучании с речитативом или даже с ритмизованным разговором других действующих лиц.

Наконец, отридательно влияет общая_планиррвка мелоса в опере. Почти половина всех мелодических тем оперы сосредоточена в I акте, в последующих актах новые темы даются все более скупо. Общая протяженность тематически окристаллизованной музыки максимальна в I акте и сокращается в последующих актах. Таким образом, удельный вес оформленного мелоса, вместо того чтобы возрастать или, по крайней мере, оставаться на достигнутом уровне, к концу оперы падает. Такова, на мой взгляд, совокупность причин, в силу которых опера, по существу мелодически богатая, действует своим мелосом не в полную силу.

Выразительность музыки «Семена Котко» велика и многообразна. В ней нашли новое оправдание многие, издавна сложившиеся черты прокофьевского стиля.

[19]

«Энергетика», смысл которой нередко приходилось искать в ней самой, здесь ощущается как нечто жизненно-мощное; циклопическая мощь и живая пульсация здесь поставлены на службу драматическому действию. Образцовый лаконизм, связанный с умением подмечать типичное и сжато отображать схваченные черты; оказал неоценимые услуги музыке «Семена Котко». Способность представлять сложное в музыкальном языке как простое, умерять сложность одного элемента подчеркнутой простотой других,_одновременно с ним действующих[2], всегда была в числе лучших свойств музыки Прокофьева; широко примененная здесь, эта способность одновременно и обеспечила сохранность того оригинального, что есть в музыке Прокофьева, и помогла это оригинальное донести до слушателя. Нечего и говорить о том, какую службу сослужила композитору в «Семене Котко» юмористическая и гротескная струя его творчества.

На некоторых сторонах выразительности стоит остановиться. Всерьез трактованные глубокие эмоции здесь занимают должное место: суровая печаль Ременюка, отдающего последний долг павшим товарищам, пылкая, экзальтированная любовь Софьи – таков широкий диапазон чувств, запечатленных Прокофьевым. Такие образцы лирически проникновенной музыки, как начало III акта, начало I акта, сцена встречи Семена с матерью, не часто можно было встретить у прежнего Прокофьева.

Мрачные краски Прокофьев сгущает, прибегая к элементарным средствам выразительности (очень низкий регистр, физическая мощь звуков, режущие секунды, септимы и ноны, неограниченная повторность), данным через современную оркестровую технику. Но в то же время. Прокофьев акцентирует противоположное: моменты светлого характера (иной раз даже скрытые в той или иной ситуации), юмор, иногда явный, иногда «подспудный», пронизывает собою все, что только возможно в оатере. Амплитуда мрачного и светлого, трагического комического, таким образом, очень велика, что и обычно в крупных произведениях искусства. Жизненны и убедительны в опере сложные сплетения экспрессий: напомню первую половину III акта – замечательное сочета-

[20]

ние украинской ночной идиллии и чувства всепроникающей тревоги (с первых же слов Софьи!); напомню сцену изгнания оккупантов во II акте (где весьма серьезное по существу и выраженное угрожающим оркестровым ostinato окрашено юмором вокальных партий[3]). Юмор и лирик, окрашенные в специфические украинские тона, очень часто растворены друг в друге, и это заставляет вспомнить один из несомненных источников музыкального языка «Котко» – «Сорочинскую ярмарку» Мусоргского[4].

При всех этих достоинствах экспрессию музыки «Котко» все-таки трудно признать полноценной. Эмоциональной полноте препятствует господствующая в опере декламационностьт и стремление композитора выискивать во всех ситуациях прежде всего элемент характерного. Есть, однако, и причины более общие. Так, героизм – не частый гость в прокофьевской музыке, и недостдток его в музыке «Семена Котко» – большое лишение; разве бой (четвертая сцена финала) может быть передан посредством веселенькой темки, транспонируемой то в ту, то в другую тональность? Очень недостает опере и субъективного, личного лиризма (также мало присущего Прокофьеву); и хотя музыку «Котко» нельзя назвать ни сухой, ни холодной, но, не располагая упомянутым качеством, она меньше трогает слушателя, чем следовало бы по ее достоинствам.

Вообще проблема лирики в широком смысле слова не легко решается Прокофьевым. Он долго сторонился «сырых» эмоций, творчество его было антиподом прямого эмоционализма Чайковского – Рахманинова – Скрябина. И в последние годы, когда новая сюжетика властно потребовала от композитора новых выразительных средств, Прокофьев попытался решить проблему лирического своим, особенным путем.

Более обычный, прямой путь означает запечатление эмоции прежде всего через широкий и напряженный мелос. Многое в «Семене Котко», в «Ромео и Джульетте» именно таково. Но и сейчас Прокофьеву свойствен путь

[21]

иной – косвенный, обходный. Прокофьев мобилизует средства самой звучности, которые своим чисто фоническим[5] эффектом создают нечто «окололирическое», «околотрагическое» и лишь ассоциативным путем ведут к искомой эмоции. Эта «косвенная лирика» по-своему выразительна и разнообразна; она то нежна и светла, то мрачна и сурова. В начале сцены «Ромео у Джульетты перед разлукой» (B-dur) хрупкая и звенящая звучность рождает лирический образ – светлый и целомудренный. В траурном хоре из«Семена Котко» глухая и сдавленно звучащая, однозвучная речитация, сопровождаемая зловеще змеящейся где-то в вышине хроматической попевкой, производит совершенно своеобразное впечатление; именно благодаря «обходности» избранного Прокофьевым метода этот хор не сразу доходит и оказывается в результате одним из самых дискуссионных эпизодов оперы.

Укажу некоторые другие моменты «косвенной лирики»: аккорды, олицетворяющие задумчивость Семена (начало 1-й картины, такты 9 – 16); «аккорды нежности» (ц. 75, 239, 509); «аккорды кукушки» (IV акт, 1-я картина). Близко примыкает сюда уже упомянутый способ воздействия элементарными средствами; фоническими эффектами создаются кяртины трагические, зловещие (сцена казни, сцена сумасшествия Любы, тела Царева и Ивасенко – перед глазами Ременюка). На первый взгляд здесь имеют место как раз ультрапрямые средства воздействия (быть может, граничащие с натурализмом) ; но здесь отсутствует прямой метод раскрытия чувства: непосредственным является лишь элементарное ощущение жуткого, ужасного, режущего слух, трбуемая же эмоция высшего типа возникает лишь ассоциативно.

Речь шла о «недостающих» музыке «Котко» типах экспрессии. С другой стороны, кое-что понапрасну было допущено в опере, например типичная для некоторых прежних сочинений Прокофьева беспредметная «игра» (см. скерцозную партию флейты после того, как Ременюк сообщает Семену о разделе помещичьей земли; перекличку Софьи и Фроси в III акте: «Поймают» – «Не поймают»).

[22]

Гармонический язык оперы неоднороден, нет единого уровня простоты или сложности (это можно утверждать как общее положение, касающееся всех сторон музыки и в том числе мелодического языка). Прокофьев колеблется между ладовой закономерностью, делающей язык понятнее, и атональностью с темброво-звуковой трактовкой аккордов и их соединений. Некоторые моменты поражают простотой и притом свежей выразительностью; такова, например, излюбленная звучность аккордов с незаполненной серединой у струнных. Иногда ощутимы хорошие кучкистские традиции, смело усложненные Прокофьевым; таково ostinatо двух секунд в хоре «Что вы, старосты», напоминающее выдержанные светлые секундаккордные звучания некоторых кучкистских опер[6]. Хорошо знакомые прокофьевские приемы усложнения диатоники – в особенности вертикальные (гармонические) и горизонтальные (мелодические) сплетения трезвучий на ближайшем, то есть полутоновом расстоянии, – выступают и здесь. Как уже было отмечено[7], самая диссонантная музыка оперы связана с моментами ужасного, жуткого и поэтому оправдана с драматической стороны.

В принципе разнородность гармонического языка вовсе не всегда должна быть поставлена в вину композитору; язык реальных и фантастических сцен в операх Римского-Корсакова совершенно различен, между гармониями 4-й картины «Пиковой дамы» и дуэта «Уж вечер...» – большая дистанция. И в «Семене Котко» композитора можно упрекнуть не столько в самом факте пестроты, сколько в слишком частом сопоставлении простого и сложного, в слишком большой днстанцни, отделяющей образцы чрезмерно элементарной гармонизации (например, боевая партизанская тема) от образцов большой гармонической сложности (например, конец II акта).Нельзя забывать, что задача создать понятный для многих и вместе с тем оригинальный гармонический язык – безмерно трудна; Прокофьев уже немало сделал в этом направлении.

Отмечу еще кое-какие, на первый взгляд разрознен-

[23]

ные, но в конечном счете объединенные общими началами, черты языка оперы.

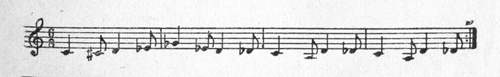

Уже говорилось, что широкий мелос не лежит в основе оперы. Когда крупный композитор не владеет большой кантиленой иди не тяготеет к ней., то он обычно с большим искусством оперирует краткими интонационными формулами. Это положение целиком относится к Прокофьеву и, в частности, к «Семену Котко». Недостаточность крупных мелодических форм имеет здесь своей оборотной стороной мастерское использование небольших гибких мотивов. Таковы, например, темы «прощания». «взаимных приветствий» и в особенности выразительные хроматические мотивы Клембовского, Ткаченко («Сперва, Котко, меня ты уважил»):

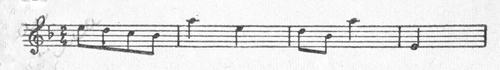

- темы переводчика, горестного недоумения Семена («Вот тебе и свадьба!»). Сжатость, тяготение к характерному штриху сказываются и иначе. Ставшее уже знаменитым драматическое ostinato в финале III акта — лишь самое яркое из многочисленных ostinato; из этих последних укажу на тревожное ostinato, пронизывающее заключительную сцену II акта (оно сделано с почти непонятной простотой в виде октавных скачков g1 - g[8]); далее лирическое ostinato на прелестной и наивной теме Миколы (вся 9-я сцена I акта); «причитающее» ostinato, сопровождающее рассказ Фроси о гайдамацких зверствах:

[24]

наконец, комическое ostinato (спор: «Примут!» – «Нет, не примут», в конце I акта). Все эти повторяемые, упорно (но не назойливо) элементы дают возможность нагнетания, поддержки неизменного настроения и т. д.

В таком же характере сжатых формул даны и звукописные эпизоды: конский топот, набат, кукушка и ее оркестровое эхо; все они с большим тактом включены в развертывание действия или в эмоциональный образ.

Живость и острота прокофьевской ритмики общеизвестны; ритмические схемы Прокофьева живут в самых «безнадежных» – в музыкальном отношении – случаях: напомню хотя бы ритмизацию приказа о сдаче продовольствия. Рука об руку с ритмом действует быстрый темп, виртуозно использованный в его различных оттенках; этим Прокофьев подает пример многим советским оперным композиторам, которые до сих пор не могут научиться писать музыку в быстром темпе. Все эти качества говорят об ощущении жизненного нерва в музыке «Котко», далекой от всякой вялости и рыхлости.

Многие речитативы и диалоги «Котко» – перлы этого рода музыки. Можно подивиться тому, с какой экспрессией и верностью запечатлел Прокофьев прерывистый рассказ взволнованной девушки (сон Софьи), живую речь бойких баб, утрированно-солдатские интонации Семена[9], елейно-фальшивые фразы переводчика, настойчивое обращение Царева к Ткаченко («Чего там думать!») и многое другое. Без преувеличения можно утверждать, что такого речитатива после Мусоргского не было.

Уже отмечался успех[10], достигнутый Прокофьевым в том, что составляет камень преткновения для большинства композиторов, - в омузыкаливании сугубо и нарочито прозаической речи. Этот успех тем значительнее, что Прокофьев чаще поднимал прозаический текст до его музыкальной поэтизации, нежели писал прозаическую музыку. Композитор сумел найти в прозе то, что давало возможность омузыкалить ее, будь это юмор или скрытый лиризм и т. п. Он действовал двояко: либо улавливал жанрово-обобщающий момент (танец, марш[11],

[25]

скерцозность), то есть обобщал текст, либо выявлял отношение действующего лица к произносимому, то есть обобщал подтекст.

Не все речитативы «Котко» находятся на одной высоте. Есть немало балласта – бледной декламации, безличного, мало что выражающего движения звуков. Это, несомненно, не случайность. В опере, в основном декламационного типа, композитор лишь в небольшой мере располагает такими обобщенными тематическими ценностями, которые допускали и оправдывали бы повторное использование материала в различных моментах оперы, его разработку, трансформацию и т. д. Декламационная мелодия более «единична», «привязана» к породившему ее драматическому моменту и, перенесенная на другую почву, может потерять свой смысл и эстетическую ценность. Поэтому оперный композитор «декламационного типа» должен в конечном счете создать гораздо большее количество мелодического материала, нежели композитор «ариозный» [12]; в этих условиях трудно рассчитывать на то, что все бесчисленные речитативы окажутся одинаково вдохновенными и впечатляющими. Не избежал этого и столь талантливый мастер, как Прокофьев. «Общие места» иногда появляются как результат последовательно проведенного принципа построения оперы – к ним привела необходимость все время сочинять нечто новое, строгая «процессуальность» формы. Приходится признать, что это обстоятельство еще более снижает шансы на «признание» оперы широким слушателем.

Столь же отрицательно влияет и общепризнанный недостаток драматургического построения оперы- «провал» после кульминации в III акте может оказаться роковым для судьбы оперы. Недостатки IV акта скрашиваются

[26]

рядом ярких моментов. V акт и мелодически беден, и неподвижен, и калейдоскопичен[13]. Но и в кульминационном III акте не все благополучно: вторая половина его затянута, терцет Софьи, Фроси и Хиври кажется лишним, слишком много мелькающих эпизодов (около двадцати!). Сама кульминация при всем своем драматизме статична; внутри себя она нисколько не развивается, а выдержана в одной плоскости. Хотелось бы видеть оперу избавленной от этих минусов: она представляет слишком значительное явление, чтобы можно было мириться с такими недочетами.

Несколько замечаний о народно-песенном элементе в музыке «Котко». У Прокофьева есть редкостный и ценный дар: он как будто ломает ладово-интонационный строй народной песни, вводит необычные интервальные шаги («Сказка о шуте»:

местами – хроматические ходы, но умеет делать это так, что характер русской или украинской народной музыки сохраняется; необычно большие шаги (ноны, ундецимы) только гиперболизируют широту песни, а хроматизмы – ее плавность, текучесть. Другими словами, композитор действительно умеет претворять песенный язык, хотя основным методом этого претворения и является известная утрировка, излом.

В «Семене Котко» Прокофьев пользуется этим методом меньше, чем в прежних произведениях («Шут»), и притом с особыми целями. Так, певучая тема, подвергнутая излому в траурном хоре, приобретает от этого особо трагический оттенок. Метод стал тоньше, «остранения» и эксцентрики Прокофьев избегает. Хроматизм в теме матери, данный после диатонического ядра, действует подобно романтическим альтерациям, обостряя, но не разрушая облик темы (в данном случае выпуклее становятся такие черты, как меланхоличность, тоскливость). В скерцозной до-мажорной теме Фроси звук b

[27]

оттеняет рядом лежащий светлый вводный тон, а неожиданный капризный взлет в концовке мелодии (какой вряд ли можно найти в народной песне) лишь подбавляет немного «перца» в характеристику разбитной девушки[14].

Если оставить в стороне темы, близость коих украинской мелодике явна, то окажется, что растворенность элементов народной музыки во всей остальной ткани оперы очень велика. Она настолько органична, что сплошь да рядом трудно выделить хотя бы одну вполне определенную попевку непосредственно песенного происхождения, в то время как аромат украинской музыки ощущается совершенно явственно[15]. Думается, дело во многом зависит от того, что композитор владеет музыкальным ассонансом, то есть способностью, не применяя народных интонаций, приближаться к эмоциональному миру народной песни посредством иного, нового интонационного строя. Если лирический украинский мелос отличают такие качества, как плавная певучесть, мягкость, меланхолическая нежность, и если композитор воссоздает подобный выразительный комплекс индивидуальными средствами, то достаточно исключить заведомо чуждые украинскому мелосу приемы, чтобы соседство обоих типов музыки оказалось дружественным, чтобы они оба сливались в одно целое для слушателя. Такой эмоциональной созвучностью Прокофьев несомненно широко пользуется. Сказанному близко и другое явление: переосмысливание некоторых сугубо индивидуальных приемов, когда они попадают в народно-музыкальную сферу. Так, излюбленный прокофьевский прием повтора оказывается близким куплетности и прочим, более мелким видам народной периодичности, а в сфере народно-юмористической этот прием и вовсе «свой». Поэтому выводить настойчивую повторность в

[28]

диалогах оперы[16] и в некоторых из упомянутых ostinato— либо из прокофьевской специфики, либо из свойств народной музыки – бесполезно: оба корня тесно cплетаются.

Отказавшись от метода резкой деформации народной песни, Прокофьев смог ближе подойти к подлинной украинской мелодике. Кроме очевидных положительных результатов, это имело и отрицательные последствия: кое-где чувствуется значительная несогласованность между сырым материалом, близким фольклору, и «собственным» языком композитора (в первую очередь это относится к песенно-хоровым, лирическим сценам), кое-какие места вследствие этого «выпирают» из контекста (например, фраза Семена: «До свиданья, мое серденько»):

Есть и еще одна существенная причина для таких расхождений в стиле: Прокофьев, по-видимому, ради вящего лиризма, ориентируется, главным образом, на один определенный слой украинской песни – именно тот, который приобрел наибольшую популярность за пределами Украины,— грустно или сладостно-певучий, даже чувствительный (это обстоятельство само по себе могло бы вызвать нарекания). И хотя Прокофьев существенно трансформирует эту музыку, она все-таки не всегда в состоянии войти в тесный контакт с лишенными чувственной прелести, жестковатыми интонациями из «личного фонда» композитора[17].

При всех этих теневых сторонах работа Прокофьева в сфере украинского мелоса привела к очень интересным и художественно ценным результатам. Можно взглянуть на проблему народной песенности в «Семене Котко» и с более широкой тдчки зрения. Начду издалека – с

[29]

того, как изготовляются штампованные рецензии на оперные спектакли. Сперва дается подробный (от 1/2 до 2/3 общего объема) пересказ либретто с похвалой по адресу темы; затем отмечается народность музыки, причем особенно подчеркивается отсутствие цитат; далее выражается сожаление о бледной обрисовке положительных персонажей (особенно – мужских), после чего скороговоркой поминаются артисты, – и опере дается благожелательное напутствие. В этой по железному плану написанной рецензии меня сейчас интересует вопрос о «цитатах». Был период, когда факт самостоятельного творчества в духе народной песни уже сам по себе означал заслугу композитора; если в сравнении с простой вставкой народных мелодий в оперу это и был прогресс, то сейчас этот период – по крайней мере в отношении русской, украинской песни—должен считаться законченным. Слушателю нет дела, сочинил ли автор своими силами или взял готовую мелодию; это – факт биографии композитора, свидетельствующий о большей или меньшей его мелодической изобретательности; для слушателя важен результат, а не процесс сочинения[18]. Результат же этот оценивается сообразно тому, насколько композитор пережил народные интонации и слил их в единое целое со своим, индивидуальным; несколько неясно применяемый термин «органическое претворение» и должен пониматься как синтез объективного народно-музыкального языка и эмоционального мира с субъективным, индивидуальным. Надо сказать прямо: задача индивидуализированного претворения русской и украинской песни в советской опере только приближается к разрешению. Мы без труда отличаем темы в народном духе, сочиненные Чайковским, от тем, сочиненных Римским-Корсаковым, и в «Хоре поселян» так же ясно различаем индивидуальность автора, как в хоре «Разгулялась». А легко ли бывает подчас распознать авторов песенных тем наших опер? Легко ли обнаружить авторскую личность, к примеру, в песнях из «Броненосца Потемкина»?

Вопрос о методах использования народной музыки по-разному стоит для русской песни и для музыки тех

[30]

народов, которые впервые вышли на широкую дорогу после Великой Октябрьской социалистической революции. Во втором случае еще вполне оправдано и применение фольклорного материала, и имитирование его композиторами. Русская же песня, в наиболее известных своих типах, настолько разработана, что здесь удовлетвориться «n+1-м вариантом» песни слушатель не может. До сих пор остаются втуне неиспользованные пласты русской песни – и их очень много; до сих пор композиторы не решаются посягнуть на богатства высокоорганизованной ладово и полифонически русской песни, ограничиваясь лишь простыми и простейшими ее разновидностями. Но основное – все-таки в индивидуализированном преломлении. И в этом отношении «Семен; Котко» содержит много ценного, поучительного, что мы и пытались показать.

Ответить на простой вопрос: насколько хороша в целом музыка оперы «Семен Котко» – не легкое дело. Музыка изобилует счастливыми мелодическими мыслями, певучими или; во всяким случае, декламационно-правдивыми речитативами; в ней много суровой силы и собранности, неподдельного лиризма, живописной картинности, искрящегося смеха и злой сатиры; почти нигде не утрачивает она своего оригинального облика; сжатость, живость и гибкость отличают ее развертывание, она глубоко пропитана народными и эмоционально близкими народному языку интонациями. Но большие тяжести лежат и на другой чашке весов: эмбриональность большей части мелодического материала, чрезмерный ригоризм в вопросе о «номерах»; «убывающая» планировка тематизма по актам; мелодическое превалирование оркестра над певцом ,бесцветность, надуманность некоторой доли речитатива; трудность в выражении больших чувств, неразвитость, ущербность некоторых сторон экспрессии, запечатление многих лирико-трагических ситуаций обходным маневром или через связанный с ними элементарный внешний аффект или, наконец, путем подстановки характерной ситуации вместо самого чувства; чрезмерно резкое различие уровней простоты; известный разнобой в индивидуальном языке и языке народно-песенного происхождения; наконец, серьезные драматургические недостатки.

Если все эти многочисленные pro и contra и не по-

[31]

зволяют односложно ответить на поставленный вопрос, то вне сомнения остается одно: опера двигает вперед советское музыкальное искусство, она представляет новое слово в нашем музыкальном театре, она несравненно ценнее, чем многие формально-песенные, – а по существу бездушные, якобы общедоступные, – а на деле безликие оперы. Весьма вероятно, что ее значение как школы для опер, имеющих появиться на свет, окажется большим, нежели ее непосредственное художественное значение сегодня. Это последнее несомненно возросло бы при должной постановке, где вокальные и оркестровые средства в масштабе ГАБТа соединились бы с тщательностью и осмысленностью постановки театра им. Станиславского.

3 февраля 1939 года «Правда» приводила мудрые слова Гете: «Тот, кто не надеется иметь миллион читателей, не должен писать ни одной строки». Давно пора понять это в отношении оперных композиторов— понять, что оперу, претендующую на внимание и любовь советских зрителей, может писать лишь композитор крупного таланта и высокого мастерства. У нас больше не должно быть эфемерных творений, быстро исчезающих с горизонта после огромных затрат на их постановки, опер, которые настолько плохи, что не вызывают даже желания ругать их. Появление опер такой ценности, как «Семен Котко», должно сделать невозможным существование опер-однодневок. Направление, к которому относится «Семен Котко», не разрешает до конца проблем советской оперы и лишь приближается к созданию советской оперной классики. И тем не менее «Семен Котко» должен по праву рассматриваться как одно из больших достижений советского музыкально-драматического искусства.

Опубл.: Черты стиля Прокофьева. Сборник статей под ред. Л.Бергер. М: «Советский композитор», 1962. С. 16 – 31.

[1] Речь не идет, понятно, о тёх речитативах, специальная характерность которых не оставляет места певучести.

[2] Например, совместить сложную гармонию, с простотой ритма, синтаксиса, фактуры.

[3] Нельзя признать удачным контрапункт в финальном хоре, где надуманное соединение свадебной и партизанской песен ничего не дает ни той, ни другой и только раздваивает внимание слушателя.

[4] Влияние Мусоргского вообще ощущается, в кантилене «Семена Котко». Так, тема матери очень близка началу «Семинариста».

[5] Терминология Ю. Н. Тюлина

[6] См. хотя бы «Свадебный поезд» из «Сказания о граде Китеже» Римского-Корсакова.

[7] См, «Советскую музыку», № 9, 1940. Статья И. В. Нестьева

[8] По существу – это род замедленной, но зато крайне резко звучащей репетиции, то есть оригинальный вариант обычного средства тревоги, беспокойства.

[9] «Ваше высокоблагородие, так что из действующей армии...».

[10] В статье С. Шлифштейна («Советское искусство» от 29 июня 1940 г.).

[11] В упомянутом приказе о реквизиции – даже барабанный бой!

[12] Этот последний может – при успешно сочиненных стержневых «номерах» – безнаказанно допустить в опере изрядное количество «соединительной ткани»; периодические разрежения тематизма будут ощущаться слушателем как естественные передышки. Еще Даргомыжский доказывал, «что сочинять тем приемом, какой он избрал (в «Каменном госте»), труднее, чем следуя обычным приемам сочинения, потому; что он для каждой фразы должен находить новую подходящую к ней музыкальную, мысль, тогда как обыкновенный прием состоит в развитии двух—трех тем». (Из воспоминаний Н. Н. Римской-Корсаковой.)

[13] Особенно затянута ария-нотация Ткаченки.

[14] Отсутствие эксцентрики в этой теме особенно симптоматично, потому что именно такие шуточные, даже несколько дурашливые темы «in modo populari» преобладали прежде у Прокофьева.

[15] Что взято от народной песни в теме, которой открывается вступление? Трудно ответить на этот вопрос. А между тем в 4-м такте появляется «выделившийся из раствора» мотив песенного типа, очень близкий предыдущим.

[16] Например, диалог Фроси и Семена («Слышь, Семен! Кланяется тебе один человек»; затем – «Кто-то сказал: «Семен!»), Семена и Софьи («А с тем до свиданьичка»).

[17] Нельзя также не пожалеть о полном отсутствии в опере народно-танцевальной музыки.

[18] Что из того, что мелодия «То не ястреб», данная в «Сцене под Кромами», заимствована у народа, а тема «Рассвета на Москве-реке» принадлежит лично Мусоргскому? Эти факты сами по себе для слушателя ничего не значат.