О Шостаковиче написано и сказано так много, что добавить нечто новое кажется делом почти безнадежным. Действительно, детально изучены почти все его произведения, определено его отношение к музыкальным жанрам, исследованы самые различные грани его стиля. Предметом внимания стали и разные стороны жизни композитора, в том числе те. которые вряд ли представляют сколько-нибудь серьезный общественный интерес. В результате сложилась большая и многообразная по тематике литература: от глубоких исследований до полубульварных публикаций — факт, разумеется, оскорбляющий и наш вкус, и память о великом художнике, но, по-видимому, такова уж судьба гения — быть объектом внимания не только науки, но и обывательского сознания.

Для познания феномена Шостаковича музыковедением (особенно, отечественным) сделано и в самом деле немало. Но после «шостаковического бума» 60-х и 70-х годов число работ резко упало — возникло впечатление, будто творчество великого композитора изучено досконально. То была, конечно, иллюзия. Причина заключалась в другом: в ограниченности научной парадигмы, которая сформировалась в нашем музыкознании, приняв весьма устойчивый характер. А, как известно, любая научная парадигма действует подобно ситу, отбирая объекты исследования в соответствии с присущими ей методами и оставляя без внимания всё остальное. Так получилось и в данном случае. Исследовалось лишь то, что соответствовало традиционному представлению о строении музыки и специальностям музыкознания, благо музыка Шостаковича этому вполне отвечала. Тем важнее было установить, что нового внес Шостакович в музыкальный язык XX века, в чем именно заключалось его новаторство. В целом эта задача музыкознанием была выполнена, сделанные тогда открытия и констатации не утратили своего значения. Вопрос в другом.

[214]

Сегодня мы смотрим на творчество Шостаковича иначе, чем тогда. На наших глазах творчество великого художника, которое еще не так давно переживалось как актуальное настоящие, совершило переход в историю. Изменился его статус, а к тому же исчез тот социальный контекст, который расшифровывал символы его музыки для современников. И самое важное: современное музыкальное сознание во многом формируется иной художественной парадигмой, выдвинувшей новые идеи в области звукового материала музыки и композиционных систем.

В принципе, ничего драматичного в этом нет. Когда-то наступает момент, который переводит стрелку на часах истории, вводя новую систему ценностей, и тогда даже гению не удается уберечься от суда безжалостного времени. Но признавая закономерность такого «сдвига в историю» нельзя не заметить, что он может сопровождаться не только приобретениями, но подчас и досадными потерями. Вместе с ним порой утрачивается живое, непосредственное восприятие музыки, обрезается та пуповина, которая соединяла ее с современностью, и на смену выстраданному и в сущности, единственно верному пониманию, которое складывалось в те времена, когда эта музыка питала живое восприятие, приходит разнобой мнений, порой случайных, неточных, не проверенных личным опытом, а иногда чисто рассудочное конструирование, страдающее явными упрощениями. Неудивительно, что сегодня о Шостаковиче пишут и говорят по-разному: восторженно и скептически, почтительно и снисходительно, равнодушно и запальчиво. Как ни один из лидеров музыки XX века, он до сих пор остается объектом споров. Видно, на роду ему было написано быть центром полемики — как при жизни, так и за ее пределами. Но если когда-то, в 30-е — 50-е годы Шостакович подвергался критике, так сказать, «справа», со стороны официальных кругов, исповедовавших самый реакционный консерватизм, то ныне он нередко становится мишенью атаки «слева», со стороны либо адептов послевоенного авангарда, видящих в нем традиционалиста, либо эдаких «правдолюбцев», страдающих зудом разоблачительства и ухмыляющихся по поводу его мнимого конформизма. Сегодня быть большим католиком, чем папа Римский, очень легко. Труднее обрести то, что можно назвать историческим слухом, каковым, собственно, должен обладать любой, кто претендует на звание историка или теоретика музыки. Конечно, требовать от молодых поколений знания гражданского опыта, каким располагали предшествующие генерации, по меньшей мере наивно — этот пробел для них невосполним. Они слышат и видят недавнее прошлое иначе, чем те, кто его пережил, и в этом нет ничего удивительного. И всё же тот, кто занимается искусством прошлого любой степени давности, должен хотя бы пытаться соотнести его с социальной практикой соответствующей эпохи. Неполнота личного опыта может быть компенсирована изучением фактов истории и, разумеется, по возможности их верной интерпретацией – в противном случае искажения или, по меньшей мере, поверхностность суждений окажутся неустранимыми, Восстановление исторической истины и новый взгляд на творчество Шостаковича представляются сегодня одинаково необходимыми.

Кем же стал Шостакович для своей эпохи? Какое «вещее слово» о ней произнес? Каким остался его след в искусстве?

[215]

Вряд ли эти вопросы когда-либо получат окончательные ответы, ибо искусство гения неисчерпаемо.

Шостакович вошел в музыку XX века быстро и со славою. Его I-я симфония (1926), написанная к окончанию Ленинградской консерватории, в короткий срок обошла многие концертные эстрады мира, возвестив о рождении нового крупного таланта. В последующие годы молодой композитор пишет много и по-разному - удачно и не очень, отдаваясь собственным замыслам и выполняя заказы театров, кино, заражаясь исканиями разноголосого художественного окружения и отдавая дань политическому ангажементу. Впрочем, отделить художественный радикализм от политического в те годы было совсем не так просто Футуризм с его идеен «производственной целесообразности» искусства откровенным антииндивидуализмом и апелляцией к «массовости», в чем-то смыкался с большевистской эстетикой. Отсюда известная двойственность таких сочинении, как, скажем, 2-я («Посвящение Октябрю») и 3-я («Первомайская») симфонии, созданные на столь популярную в то время революционную тематику, но по музыкальному языку близкие скорее АСМ, чем Пролеткульту. Надо заметить, что подобная «двуадресность» в целом была типичной для того времени — вспомним, к примеру, театр Мейерхольда или поэзию Маяковского. Новаторам искусства тогда казалось, что революция соответствует духу их смелых исканий и может только им способствовать. Позже они убедятся, сколь наивной была их вера в революцию, и многие за это поплатятся даже своей жизнью. Но в те годы, когда рождались первые крупные опусы Шостаковича — симфонии, опера «Нос», прелюдии и др. — художественная жизнь действительно бурлила и кипела, и в атмосфере ярких новаторских начинаний, экстраординарных идей, пестрого смешения художественных направлений и безудержного экспериментирования мог найти применение своей бьющей через край творческой энергии любой молодой и сильный талант. И Шостакович в эти годы в полной мере был захвачен потоком жизни. Он и позже никогда не мыслил себя этаким одиноким жителем башни из слоновой кости, а тогда искренне и с увлечением откликался на «запросы времени». Динамика жизни никак не располагала к спокойной медитации, к дистанцированию от жгучих проблем современности и, напротив, настоятельно требовала действенного, «сегодняшнего», если не злободневного искусства. И Шостакович, возможно, подобно Маяковскому и многим другим художникам того времени, какое-то время сознательно стремился писать музыку, созвучную общей тональности эпохи. Впрочем, может быть, правильнее было бы говорить в данном случае о ее «атональности» или «политональности», поскольку в остро диссонантном общем звучании слышны были резкие переченья. противоречащие друг другу голоса. Но эта разноликость художественной действительности создавала разные полюсы притяжения творческих интересов и благоприятствовала развитию разных сторон дарования Шостаковича. И даже такие политически ангажированные опусы, как 2-я н 3-я симфонии, которые трудно отнести к удачам в силу внешнего пафоса и холодной риторики их музыки, с точки зрения роста композиторской техники много значили для молодого композитора, и немало найденного в них позже войдет в его стилевую систему. Но лучшими сочинениями этого периода остались, конечно, 1-я

[216]

симфония, опера «Нос», 1-й Фортепианный концерт, цикл фортепианных Прелюдий.

Первый серьезный удар со стороны тоталитарной «мегамашины культуры» (И.Голомшток) Шостакович получил в 1936 году в связи с постановкой его второй — и последней — оперы «Леди Макбет Мценского уезда» (в инспирированной ЦК ВКП(б) статье газеты «Правда» «Сумбур вместо музыки») — произведения, кстати, по стилю значительно более «спокойного» и более близкого традициям русской оперной классики, чем «Нос», который критиковался впоследствии (уже, так сказать, post factum). В другом политическом контексте это могло бы сойти за курьез или же за проявление партийной шизофрении. Важен, однако, социальный контекст. Зловещий смысл подобных идеологических разносов заключался в том, что в 1936 году уже во весь свой гигантский диапазон работал смертельный маховик репрессий. Уже погибли от голода миллионы крестьян, уже состоялось немало «процессов», пали многие видные головы, и сотни тысяч оказались запертыми в тюрьмах и лагерях. Режим охватил своими стальными клешнями всю страну. Поэтому идеологическая критика означала только одно: либо ты «по ту сторону баррикад», а значит, и по ту сторону бытия, либо ты признаешь «справедливость критики», и тогда тебе даруется жизнь. Разумеется, ценой своего дара, ценой отказа от своего художественного «я» Шостаковичу впервые пришлось совершить подобный мучительный выбор. Он «понял» и «признал» и, более того, дабы не дразнить гусей, снял с премьеры свою 4-ю симфонию. Этим он признал и другое: чистая музыка, которая, казалось, могла бы стать прибежищем его сокровенных идей, таковым, на самом деле, уже не являлась.

Последующие произведения, и прежде всего 5-я и 6-я симфонии, были трактованы официальной пропагандой как акт «осознания», как «исправление». Оснований для этого было немного, и по сути Шостакович оставался самим собой, но лишь по-новому использовал формулу симфонии, камуфлируя истинное содержание. Тем не менее официальная пресса поддержала (да и не могла не поддержать) эти сочинения, ибо в противном случае партии большевиков пришлось бы признать полную несостоятельность своей критики, а на это она пойти не могла. Явно инспирированная статья известного советского писателя Алексея Толстого вознесла 5-ю симфонию на высочайший пьедестал и трактовала ее как сложный и не лишенный борьбы и драматизма путь осознания интеллигентом своего долга перед социалистическим обществом, перед народом. Такой вывод, впрочем, вполне устраивал и композитора, давая некоторую передышку, а следовательно, и возможность творить.

Свою репутацию «советского патриота» Шостакович подтвердил во время войны, написав знаменитую 7-ю («Ленинградскую») симфонию. В третий раз после 1-й и 5-й композитор пожинал плоды успеха, и не только в своей стране. Его авторитет как одного из мэтров современной музыки был, казалось бы, признан, что, однако, не помешало власти в 1948 году вновь подвергнуть его идеологическому избиению и травле в связи с выходом в свет печально знаменитого постановления ЦК ВКП(б) «Об опере „Великая дружба» В.Мурадели». На сей раз критика была еще более свирепой, а выводы — далеко идущими. Шостакович был изгнан из Московской и Ленинградской консерваторий, где до того преподавал.

[217]

исполнение его произведений оказалось под запретом, и фактически, как в те же годы М.Зощенко, он остался без средств к существованию. На сей раз период остракизма оказался и более длительным, и более тяжелым. Но композитор не сдавался и не переставал работать. Отстраненный от преподавания, лишенный возможности слышать свои произведения, он продолжал творить, и среди сочиненного с 1948 по 1953 годы оказались такие шедевры, как 10-я симфония, вокальный цикл «Из еврейской народной поэзии», 24 прелюдии и фуги, ряд квартетов. Лишь в 1958 году, через пять лет после смерти Сталина, упомянутое постановление было официально признано ошибочным, если не по своим положениям, то, по крайней мере, по отношению к таким выдающимся композиторам, как Прокофьев и Мясковский (которых к тому времени уже не было в живых), Шостакович и Хачатурян. С этого времени официальное положение Шостаковича стало улучшаться. Он снова был введен в состав профессоров обеих консерваторий. Еще в 1953 году, сразу после смерти Сталина, прозвучали 10-я симфония и другие новые сочинения. Более того, в последующие годы имидж Шостаковича сознательно, если можно так сказать, «официализируется». Он — признанный классик советской музыки, государство уже не критикует, а приближает его к себе, и, разумеется, нет никаких препон для исполнения его сочинений. И вовсе не потому, что власть раскаялась в совершенном, а просто потому, что сочла более выгодным для своего престижа иметь живого классика вместо затравленного и. следовательно, поддерживаемого культурной частью человечества, художника. За внешним благополучием стояло, однако, постоянное и всё усиливавшееся давление на композитора, под влиянием которого он был вынужден написать ряд «серьезных однодневок» (например, 12-ю симфонию, посвященную Ленину, цикл романсов на стихи Е.Долматовского и др.). Но самым тяжелым это давление оказалось тогда, когда Шостаковича, проча его в руководители Союза композиторов РСФСР, стали заставлять вступить в партию, что требовалось по статусу этой должности. Трудно себе представить что-либо более несовместное, чем Шостакович и КПСС. Но, к слову сказать, в то время подобные поступки рассматривались как дань правилам игры и стали явлением почти бытового плана. Компромисс был тем способом выживания, который действовал на всем социальном пространстве страны. В то время (это были 1960-е годы) идейная убежденность уже никого не интересовала. Членство в партии приобрело чисто формальный характер. И всё же предстоящее вступление в партию переживалось Шостаковичем мучительно.

Бросая взор на жизненный путь композитора, можно сказать, что значительная его часть прошла в атмосфере искусственного угара разносной критики, которая утихала только на время и лишь для того, чтобы разгореться с новой силой в следующем приступе идеологической паранойи. Надо было обладать поистине титанической волей к творчеств чтобы стоически выдерживать всё это в течение многих лет.

[218]

ТРАДИЦИЯ

Нет никакого сомнения в том, что сегодня, чтобы верно оценивать прошлое, исследователь музыки не должен терять то. что можно назвать историческим слухом. На исходе XX века, когда с высот его последнего десятилетия открывается широкий вид на долину прошлого, место, занимаемое Шостаковичем, точно определяется в русле классической традиции Классической не по стилевым признакам и не в смысле неоклассицистских ретроспекций, а по самому глубокому существу понимания назначения музыки (что есть музыка!), по всей совокупности составляющих музыкального мышления. Всё, чем оперировал композитор, создавая свои опусы, какими бы новаторскими они в то время ни казались, в конечном счете имело своим истоком венский классицизм, а также — и шире — гомофонную систему в целом вместе с тонально-гармонической основой, набором типовых форм, составом жанров и пониманием их специфики. Скажем еще более определенно: Шостакович завершал целую эпоху в истории новоевропейской музыки, начало которой относится к XVIII веку и связано с именами Баха, Гайдна и Моцарта, хотя и не ограничивается ими. В этом смысле Шостакович сыграл по отношению к классико-романтической эпохе ту же роль, что и Бах по отношению к эпохе барокко. Как и автор Высокой Мессы, он синтезировал в своем творчестве многие линии в развитии европейской музыки последних трех столетий и, подобно ему, выполнял эту завершительную функцию в то время, когда уже в полную меру развивались совершенно иные направления и брала старт новая концепция музыки. Главное же состоит в том, что и хронологически, и по типу мышления Шостакович действительно стал «последним из могикан» той великой традиции музыкального искусства, которая господствовала на протяжении трех веков.

Как она проявила себя в творчестве Шостаковича?

Прежде всего — в самом понимании музыки как искусства, ее назначения, ее связей с Человеком. Шостаковичу было глубоко чуждо отношение к музыке как к самодовлеющей игре звуковых форм. Вряд ли мог бы он согласиться со Стравинским в том, что музыка, если что-то и выражает, то только самое себя. Шостакович был глубоко традиционен в том смысле, что, подобно многим великим творцам музыки до него (от Бетховена до Малера), видел в ней средство самореализации композитора — не только как музыканта, наделенного даром творить, но и как человека. Музыка была для него способом удвоения его человеческой сущности, его мировидения, психики, эмоциональных реакций — одним словом, всего, что составляет духовную жизнь личности в ее непрестанном взаимодействии с внешним миром. Он не только не отстранялся от той ужасающей реальности, которую наблюдал вокруг, но. напротив, переживал ее как собственную судьбу, как судьбу целых поколений, страны в целом. Жизнь переплавлялась в звуки, музыка становилась голосом совести, горячим высказыванием, речью, обращенной к современникам, наполненной болью и сочувствием.

Духовная связь с традицией обнаруживалась и в том круге проблем к которому остро тяготел Шостакович. Это всё те же вечные проблемы добра и зла, жизни и смерти, разумеется, понятые им по-своему исходя из

[219]

того жизненного материала, который предоставляло ему время. Но несмотря на то, что творчество Шостаковича действительно питалось острыми жизненными впечатлениями, он формулировал свои идеи на языке высоких метафизических смыслов. Ушла в прошлое та кошмарная реальность, которая давала пищу его философским концепциям, но осталась музыка, где, как в кристаллах, запечатлены вневременные идеи и конфликты человеческого бытия. Рожденная временем, музыка Шостаковича переступила через границы своей эпохи и ушла в вечность.

Сегодня, когда уже отшумел авангард, не оставивший камня на камне от той системы музыкального языка, которая генетически связана с гомофонией, мы хорошо отдаем себе отчет в том. что язык произведений Шостаковича мог сформироваться только до послевоенного авангарда и, следовательно, традиционен в том смысле, что для него полностью сохраняют свое значение такие факторы, как интонация, лад, тональность, гармония, метроритм, типовая форма, наконец, исторически сложившаяся система жанров европейской академической традиции. И хотя это другая интонация, особые типы ладов, новое понимание тональности, собственная система гармонии, по-новому трактованные форма и жанр, уже само присутствие этих уровнен музыкального языка говорит о принадлежности к традиции. В этом — и только в этом — смысле стиль Шостаковича действительно традиционен. Водораздел, который в нашем столетии провел авангард, создав совершенно иной, в сравнении с прошлым, акустический облик музыки, породив новые принципы звукоорганизации и музыкального синтаксиса, придали совершенно новое значение самому понятию традиции. И тогда-то стало ясно, что значительная часть лидеров музыки XX века, с именами которых связаны революционные перемены в музыкальном языке начала столетия (Скрябин, Стравинский, Прокофьев, Хиндемит, Шостакович), несмотря на всё их ошеломляющее новаторство, принадлежит общей традиции, гомофонии как системы музыкального мышления. При этом все открытия того времени балансировали на грани возможного, расшатывая исторически сложившуюся систему языка и — вместе с тем — оставаясь в пределах выработанных ею категорий. Суть же заключалась в том. что благодаря новациям гомофонная концепция музыкального языка раскрывала еще не исчерпанные резервы, не истраченные возможности, доказывала свою широту и перспективы развития. Под знаком этих перспектив прошла большая часть истории музыки XX века, и Шостакович внес в нее весомейший вклад.

КОНТРТРАДИЦИЯ

Современники Шостаковича (разумеется, из числа сочувствовавших его творчеству) встречали каждое его произведение как акт художественной, если не гражданской, смелости и переживали его новаторство острее, чем ныне воспринимаются иные опусы авангардистов. Лучшие его творения и сегодня сохраняют терпкий привкус новизны и необычности. В чем причина?

Проблема адекватного восприятия музыки Шостаковича заключалась, думается, в том, что всё кажущееся алогичным надо было понять как новую логику. В основе музыки Шостаковича действительно лежало

[220]

нарушение ожиданий, выработанных музыкой XIX века, то есть преобразование прежней логики, причем преобразование столь радикальное, что оно охватывало практически все уровни музыкальной структуры. Восприятие постоянно наталкивалось на необычности во всем, что касалось хода музыкальной мысли, оно должно было непрерывно перестраиваться, что (как всегда) было совсем не легко и требовало слухового и психологического опыта.

Уже первые слушатели совсем юного Шостаковича отмечали эту особенность его музыки. Вспомним впечатление К.Федина от игры пятнадцатилетнего Шостаковича на вечере у Горького: «Он играл свои сочинения, переполненные влияниями новой музыки, неожиданные и заставляющие переживать звук так, как будто это театр, где всё очевидно до смеха или до слез. Его музыка разговаривала, болтала, иногда весьма озорно[...]»

[1]

Но. разумеется, в полной мере о смелости и новизне музыки молодого таланта современники смогли судить только тогда, когда на концертных эстрадах появилась 1-я симфония, по сей день не утратившая своей свежести. И она, и последующие сочинения свидетельствуют о том, что новизна музыки Шостаковича была всё же в первую очередь интонационной или, точнее, ладоинтонационной, хотя в 1-й симфонии немало нового и в ритмике, и в гармонии.

Интонация Шостаковича — это не просто составляющая тематизма. элемент, исчезающий в общем музыкальном потоке. Это, как правило, яркий персонаж, действующее лицо, обладающее своим характером, своим стилем «поведения» и, конечно, своей «судьбой» в сочинении. Всё в облике такого интонационного «персонажа» зачастую необычно, заставляет обратить на него внимание, врезается в слух, в чем, безусловно, отразились черты с юности присущего Шостаковичу театрального мышления. То была особая, свойственная композитору психологическая изобразительность. Во многом она сродни интонационной характеристичности Мусоргского, но подчеркнуто заострена, гипертрофирована. Это свойственно уже 1-й симфонии. Сегодня она воспринимается, разумеется, иначе, чем при своем появлении, однако «исторический слух» уловит в ней причудливое сочетание обычного с необычным. Обычное — это марш, бодрый и даже задорный. И всё же странный. Марш должен быть диатонически-мажорным или диатонически-минорным. Это его норма. Здесь же он оказывается минорно-хроматизированным (первая синтагма представляет собой ритмически организованную хроматическую гамму). Есть явные необычности в интонационном строе мелодии. Так, привычный зачин D — Т оказывается сдвинутым с начала мелодии в середину первого такта; во второй синтагме неожиданно выдвигаются не свойственные фа минору интонации: a-b-f-d и d-es-с-h (вторая синтагма — в полном соответствии с речевой нормой — оказывается, таким образом, акцентирующей, то есть носительницей главного смысла).

[221]

Так в первом же значительном произведении молодого автора вырисовывается тот стилевой подход, который навсегда становится для него типичным и который лучше всего характеризуется известным термином В.Шкловского «остранение». По Шкловскому, слово становится поэтически значимым, когда оказывается в силу контекста «странным» Этот принцип поэтики 20-х годов, открытый Шкловским на материале творчества Маяковского, как видим, по-своему был реализован и Шостаковичем. Вряд ли слух кого-либо из русских композиторов первой половины века был столь демонстративно ориентирован на музыкальный быт. Музыкально-бытовая лексика широким слоем входила в художественный язык произведений Шостаковича (к этому вопросу мы еще вернемся), но — и это чрезвычайно характерно — не в прямом, а чаще в деформированном виде. Уже в этом видно свойственное Шостаковичу отношение к «обычному»: оно «остраняется», подается словно в кривом зеркале, на него направлен взгляд со стороны, который видит его как «необычное». Это — во-первых. Во-вторых, оппозиция «обычное — необычное» постоянно присутствует в интонационной стороне музыки Шостаковича, не связанной с бытовой лексикой. Речь идет о нарушениях нормативной ладоинтонационной логики как элементе его стиля. В музыке Шостаковича шла постоянная игра между нормой и ее опровержением. Музыка, казалось бы, поначалу направляла слух в обычное русло, но тут же сворачивала в сторону, нарушая привычный ход вещей. Этому музыкальному типу мышления можно найти немало аналогий в литературе того же времени; наиболее близкие из них — это обэриуты, Платонов, Зощенко. Она как бы дразнила слух, постоянно обманывая ожидания. Многих это раздражало, вызывая неприятие музыки Шостаковича, но были и те, кто улавливал в нарушениях новую логику. В ней слышалось будущее, она воспринималась как свидетельство новизны и свежести мышления композитора.

Необычности подстерегали слушателя в музыке Шостаковича на каждом шагу. Особенно остро слух реагировал на ладовые новации. О ладах Шостаковича написано предостаточно, и мы не претендуем на специальную разработку этой проблемы. Заметим лишь, что все ладовые необычности Шостаковича были следствием той особой обостренности интонационного мышления, которая отвергала обычное, нормативное.

[…]

[222]

Динамика сложного и простого – это еще одна оппозиция, отражающая сложный психологический подтекст музыки Шостаковича, ведущей постоянный внутренний диалог между альтернативными сферами духовной жизни. Медитативное и брутальное, рефлексия и протест, тонкая, ранимая лирика и жесткий гротеск — целые интонационные пласты рождались, действовали и сопоставлялись в сложном, многосоставном единстве музыки Шостаковича, закреплялись в памяти, усваивались слухом как репрезентанты различных граней создаваемой композитором картины Мира. Шостаковичу свойственна поразительная устойчивость интонационной лексики, стиль композитора функционировал как речь, направленная к слушателю, и потому интонации были теми «словами», которые должны были сохранять более или мене постоянное значение.

Интонационные «инакости» (Асафьев) стали типичной чертой стиля Шостаковича и едва ли не главным признаком его новаторства. Во всяком случае, именно интонационная сторона его музыки оказалась основ-

[223]

ным препятствием для традиционного слуха. Логика шостаковической интонационности воспринималась как антилогика, так как была основана на преодолении слуховой инерции. Отличительная особенность интонационного мышления Шостаковича, которая подчас шокировала современников, заключалась в его очевидной парадоксальности. Интонационные события воспринимались как нарочитое искажение привычной мелодийности, а их количество, так сказать, на «единицу времени» — как досадная и недоступная пониманию перенасыщенность. «Алогичность» тематизма Шостаковича раздражала (нередко и профессионалов) и казалась драазняще-дерзкой, оскорбляющей благородную сущность мелодии. Резкие перепады регистров; неожиданные, «немотивированные» переходы от падания к взлетам; неподготовленные кульминации, несостоявшиеся свернутые секвенции или, напротив, превышающее «норму» нагнетание секвенционных звеньев; широкая диссонантная интервалика в ее контрастах с «ползучими» сериями секунд; внедрение внетональных звуков; разорванные реплики; асимметрия в соотношениях синтагм и мотивов; иррегулярный ритм, напоминающий ритм прозы, а в результате - нервная, сбивчивая, как казалось, речь, не соответствующая классическим стереотипам. Изобилующая взлетами и падениями, ускорениями и замедлениями, разрывами и полифоническими расслоениями, диалогичная по внешним проявлениям, но монологичная по своей сути, она фиксировала сложный психологический процесс, который у Шостаковича всегда отражал движение мысли, состояние глубокого размышления, сфокусированности на собственной внутренней жизни, протекающей в сложных борениях между по-гамлетовски противоречивыми стимулами, за которыми слышались реакции на действительность, полные трагических предчувствий и тревог.

Интонационное новаторство Шостаковича было безусловным. Он вводил в современное искусство если не новый тип высказывания монологичность свойственна и классикам, и романтикам, — то, по крайней мере, его новую, современную форму, ориентированную на внутреннюю диалогичность, а следовательно, на живую, разговорную речь. Отсюда свобода высказывания — свобода ритма (апериодичность, асимметричность разномасштабных реплик) и свобода в выборе тональных средств (расширенные «шостаковические» лады, микромодуляционность, атональность).

Разумеется, в то же время (30 - 50-е годы) в мировой музыке существовали явления и более радикальные. Мы имеем в виду нововенцев и уже работавших тогда Кейджа и Вареза. Надо, однако, учитывать, в каком стилевом окружении, в оппозиции к чему рождается то или иное явление искусства. Конкретная художественная среда, включающая воздействия в период становления, — решающие факторы в самоопределении таланта. Точками отсчета стилевого становления Шостаковича были, конечно, русская классика, безусловно, Скрябин, Стравинский и Берг как олицетворявшие современность, особенно же Малер. Всё это питало интонацию Шостаковича, как питал ее и окружающий музыкальный быт. Были истоки, противостояния, влияния, но не было подражания. Шостакович всегда отличался тем упрямым своеобразием, которое свидетельствует о сильной и независимой творческой личности.

[224]

Исчерпывается ли стиль Шостаковича дерзкой новизной, нарушением привычной логики? Можно ли утверждать, что его музыка только экспрессивна, но не обладает красотой? Такое мнение, действительно, существовало. Но оно односторонне. Красота музыки этого мастера несомненна, но открывалась (если открывалась!) не сразу. Надо было пройти сквозь заслон необычности, понять логику присущей ей «странности», принять игру в «обычное — необычное», и тот, кому удавалось выдержать эти испытания, был щедро вознагражден: красота открывалась ему в хрупкой лирике побочных партий 1-й, 5-й, 7-й симфоний, в вальсовых темах 6-го квартета, в побочной теме I части 4-го, в лаконизме 7-го, в Прелюдии до мажор из цикла Прелюдий и фуг, в углубленной задумчивости Альтовой сонаты или части «О, Дельвиг, Дельвиг» из 14-й симфонии. Да, аполлонизм не был свойствен этому художнику, захваченному драматическим содержанием своего века, но великое искусство становится прекрасным даже тогда, когда не стремится поклоняться идеалу. Гармония — сестра таланта. Она сопровождает даже самые мрачные страницы в партитурах этого мастера, но иногда открывается «светло и глубоко», как блоковскнй «неба ... клочок».

[…]

Новаторство Шостаковича в области гармонии и тонального мышления в целом было особенно значительным

[2]. Его новации в тонально-гармонической сфере имели очень широкий диапазон. Сменилась структура аккорда, интервальный и количественно-звуковой состав; велик был вклад Шостаковича в эмансипацию диссонанса; он придал новый масштаб идее освобождения аккорда от нормативных связей, его большей самостоятельности; пересмотру (разумеется, интуитивно-творческому, а не теоретическому) подверглись традиционные отношения между гармоническими функциями, и одновременно утверждалась возможность (уловленная еще Танеевым) соединения аккордов по принципу «каждый с каждым»; большую роль стала играть микромодуляционность, при которой аккорд рассматривался как репрезентант той или иной тональности и поэтому мог соединяться с аккордом любой другой тональности, в силу чего тональные отношения ограничивались подчас двумя аккордами-репрезентантами. Сын своего века, Шостакович отдал немалую дань возрождению полифонии, не став, однако, адептом чистого линеаризма. Полифония в его партитурах рождалась скорее как естественное следствие манеры начинать произведение с монолога, содержащего сложный про-

[225]

цесс рефлексии и потому постепенно превращающегося в диалог с самим собой (музыкальная проекция феномена внутренней речи). Прогрессирующая дифференциация pro et contra, противопоставление реплик (контраверз) и порождало разрастание ветвящейся полифонической ткани. Гармония сплошь и рядом была следствием самостоятельного развертывания голосов. Вместе с тем Шостакович не отказывается от управляющей роли гармонии. Более того, она сохраняет у него свою функциональность — правда, особую, возникающую из синтеза интонационно-мелодических связей (особенно верхнего голоса), энергии внутренних голосов и диссонантно-консонантных отношений. […] Шостакович необыкновенно чуток к гармонической краске, но не как самоценности, а как компоненту общей функциональности — ее особому аспекту или, если искать зрительные аналогии, особой освещенности. […]

Новое, как видим, рождается в результате пересмотра и обновления старого, а старое, если воспользоваться выражением Ю.Н.Тюлина, «режиссирует из-за кулис» новым. В данном случае новая гармония в полной мере реализует идею гармоние-тона, или интонационно осмысленной

[226]

гармонии. Аккордовое последование буквально пропитано здесь «интонационными соками», отсюда одухотворенность гармонии.

Интонационный генезис гармонических решений можно наблюдать практически всюду. Обычно они сугубо индивидуальны и связаны с контекстуальными ситуациями. Еще один маленький пример: побочная партия 1 части 5-й симфонии. Ее удивительная красочная прозрачность связана с «подсвечиванием» почти каждого тона «своею» гармонией. Тон индивиуалируется через гармонию, и потому аккордовая последовательность в целом оказывается ненормативной.

Было бы, разумеется, преувеличением утверждать, что Шостакович порывает с классической гармонией. Он широко пользуется и аккордикой терцовой структуры, и нормативными связями, особенно (а иногда подчеркнуто заметными) в кадансах. В таких случаях традиционное все же «говорит от имени» нового, ибо иначе услышано.

Мы привели лишь несколько примеров новизны стиля Шостаковича. В наши намерения не входит обзор всего его творчества. Чуткий современник остро реагировал на музыкальный язык этого композитора, чье творчество ни одной из своих сторон не вписывалось в то понимание музыки, какое предписывалось традицией. Осознание глубинных связей с ней пришло позже. Новаторство же казалось тогда всеобъемлющим, не знающим границ. Касалось ли оно мелодики, ладотональности, гармонии, манеры излагать мысль или ее разрабатывать, формы или трактовки жанров — всё воспринималось как новое слово в искусстве, открывающее нобозримые перспективы дальнейшего музыкального прогресса.

Таким представал Шостакович современникам и, следовательно, каким было в то время его положение на шкале истории музыки XX века.

Ниже мы коснемся только некоторых сторон творческой индивидуальности композитора, связанных, главным образом, с особенностями его логики.

«ТРАГИЧЕСКИЙ ПОЭТ»

Каждый большой художник несет в себе тайну, разгадать которую заманчиво, но вряд ли до конца возможно. Важно, однако, попытаться хотя бы приблизиться к разгадке. У Шостаковича, жившего и выжившего обстановке репрессий, тайн и больших, и малых, видимо больше, чем у кого-либо из художников XX века. Но есть одна, которая вставляет задумываться над многообразием отношений между творцом искусства и его временем. Как правило, исходные интенции творчества и сфера тех конечных метафизических выводов, к которым приводит творчество того или иного композитора, совпадают. Бах посвящал свой труд Богу, и потому нет ни малейшего различия между исходными стимулами творчества и конечным смыслом его музыки. Бетховен же отдал себя служению человечеству, рассматривая его предназначение в системе этико-космогонических (утопических по своей сути) воззрений; и здесь мы не найдем рассогласования между причинами и следствиями. Чайковского интересовала судьба отдельного человека, которую он исследовал, противопоставив судьбу и личность как разные феномены,

[227]

которые сошлись в смертельном поединке. Число таких примеров легко увеличить. Мы, разумеется, далеки от того, чтобы утверждать, что подобное согласие у Шостаковича не встречается — встречается, и многократно. И всё же перед нами особый случай. В музыке Шостаковича нередко ощущался некий мгновенно преодолеваемый «разрыв» между почти злободневным, узнаваемым содержанием музыки и тем ее конечным, обобщенным метафизическим смыслом, к которому она увлекала восприятие. Сегодняшнее бытие оказывалось измеренным по шкале вечных ценностей. И думается, что тайна Шостаковича состоит именно в этом мгновенном прохождении пути от сегодня к всегда. Это тем более удивительно, что речь шла о реальной жизни страны, которая выпала из исторического времени и оказалась вне общего культурного пространства, то есть об абсурдном исключении, о котором многие русские художники (особенно, Зарубежья) предпочитали вообще не рассуждать, поскольку речь шла, как они полагали, о явлении сугубо временном и к тому же густо замешанном на преступлении. Но Шостакович жил в Советском Союзе и понял сложившуюся здесь ситуацию как трагедию страны и народа, как характерный для своего времени тип человеческого бытия, который заслуживает нравственной оценки, а значит, и художественного исследования. И оказался прав. А то, что воспринимается в качестве трагедии, только как трагедия и может быть воссоздано.

Вполне тривиальна мысль о том, что каждый художник ведет особый диалог со своим временем, но характер детерминированности его творчества эпохой, «привязанности» к ней во многом зависит от свойств его личности. Если Прокофьев излучал здоровье и оптимизм, а Стравинский демонстрировал спокойствие олимпийца, то Шостакович жил бедами и болями своего времени, аккумулируя в себе, кажется, все его катастрофы. Его музыка — великий плач по человеческой судьбе в этом чудовищном по злодеяниям XX веке. Разумеется, Шостакович не был исключением. Злодеяния столетия имели планетарный масштаб, и потому искусство нашего века в целом преимущественно трагично. Но многое зависело от личности художника (речь идет, разумеется, о тех, кто занимался серьезным искусством). Человек со столь ранимой психикой и обостренной реакцией на ужасы современности не мог писать эпически спокойные полотна. Самой своей природой он был обречен стать великим «трагическим поэтом», как назвал его Соллертинский. Трагический уклон имела уже 1-я, юношеская симфония. Ее образы отнюдь не безоблачны, а в финале слышатся завывания инфернальных вихрей. Не приходится доказывать трагический смысл 4-й симфонии, финал которой начинается с траурного марша. Бесспорно, трагична и концепция 5-й, несмотря на попытки отнести ее к «оптимистическим» сочинениям. Ни у кого не вызывает сомнения трагический пафос 7-й, хотя к этому понятию принято присоединять и другое — «героический». Но едва ли не самой трагической (если корректно говорить в данном случае о степени) справедливо принято считать 8-ю симфонию: по-видимому, это вообще одно из наиболее трагических творений искусства XX века, сравнимое разве что с «Герникой» Пикассо. Из списка трагических обычно исключают 6-ю и 9-ю симфонии, что, впрочем, вряд ли правомерно; думается, что мы сталкиваемся с особым и чрезвычайно характерным для Шостаковича методом косвенного, кривозеркального отражения трагического в

[228]

гротесковом. а по сути - абсурдистском ключе. Постепенно акценты менялись; в трактовке трагического всё сильнее проступало обобщенное, метафизическое начало; всё чаще образ Смерти приобретал вселенские, апокалиптические масштабы, как это свойственно, скажем, 10-й симфонии, в скерцо которой, кажется, мчатся всадники из Откровения Иоанна Богослова. В сущности, тема конца человеческой жизни проходит через всё творчество Шостаковича, являясь лейтмотивом наиболее значительных его сочинений. При этом образ Смерти появляется в разных обличьях — мифологизированном, метафорическом, символическом, но и в обытовленном, человечьем, и когда-то композитор неизбежно должен был посвятить ей отдельное сочинение. Таковым стала 14-я симфония. И здесь Смерть сменяет разные личины, но через весь этот мрачный маскарад проходит единая мысль, формулируемая в последней части как общий закон: «Всевластная Смерть». Не составила, думается, исключения и последняя, 15-я симфония, заключительные такты которой, с их затихающим перестуком ударных — словно слабеющим биением человеческого сердца, — кажется, предрекают скорый уход самого композитора...

Всё это не означает, что в творчестве Шостаковича мы не найдем светлых страниц. К ним, как известно, принадлежат 1-я прелюдия (до мажор), открывающая цикл из 24 прелюдий и фуг, 4-й, 6-й квартеты. Из более раннего творчества можно вспомнить озорной 1-й фортепианный концерт, цикл Прелюдий, а из позднего — некоторые песни вокального цикла «Из еврейской народной поэзии» и многое другое. Напомним и то, что смолоду Шостаковичу были присущи озорство, дразнящая обывательские вкусы шутка, цирковая эксцентрика. Но жизнь всё больше, всё неумолимее вползала в гигантскую национальную катастрофу, устрашающе множились признаки всеобщей гибельной судьбы, сливаясь в единую черную полосу, пересекающую годы и десятилетия, и чуткий художник, естественно, не мог этого не заметить. Нарушался природный ход вещей. Смерть входила в каждый дом, входила будничной, отнюдь не торжественной, а скорее торопливой, греховной походкой преступника. То не был венчающий жизнь естественный конец, с которым человек, осознавший свою смертность, примирился еще на заре своего существования и который не мешал ему радоваться жизни и исполнять свой земной долг. Смерть стала кошмарной повседневной реальностью, почти бытовым явлением. Массовое уничтожение людей, разумеется, маскировалось, оправдывалось мнимыми причинами, пряталось за фасадом псевдоидеалов. Но объявленные цели и практика режима абсурдно не совпадали. Жизнь расслаивалась на «форму» и «содержание», при этом внешняя «форма» проповедовала и внушала людям одно, а «содержание», сама реальность свидетельствовала о совершенно противоположном. Для нормального человеческого сознания этот раскол жизни был нестерпимо мучителен, иссушал душу, и не случайно отсюда стремление его преодолеть, отторгнуть негативное, готовность ничего не видеть и не слышать, и охотно, подчас с внутренним облегчением, принимать ложь за правду, маску за подлинный лик. Человеческая психика просто не в состоянии постоянно, ежечасно и в течении долгих лет испытывать непрекращающееся давление отрицательных эмоций, это действует на нее губительно, и потому, как правило, срабатывает механизм самосохранения — маятник, устанавливающий душевное равновесие, начинает двигаться в

[229]

противоположную сторону, чтобы достичь положительного полюса. Власть, не искушенная в тонкостях психологии, чисто инстинктивно конструировала этот «положительный полюс» на основе высоких идеалов общечеловеческого звучания как приманку для индивида и общества в целом. На их основе и формировался «советский миф». Его суть заключалась не в ложности самих идеалов (что плохого, в конечном счете, в равенстве, справедливости и братстве?), а в том, что реальность им резко не соответствовала. Феномен homo soveticus, кроме всего прочего, состоял в том, что в его сознании провозглашаемые «идеалы» и полностью противоположное им представление о реальности существовали одновременно, не сливаясь и не пересекаясь, как два мира, сделанные один из материи, а другой из антиматерии. Это странное сосуществание, разумеется, максимально поддерживалось, с одной стороны, пропагандой, а с другой — репрессиями. Однако проблема личности (и, следовательно, ее трагедия) заключалась в возникавшем стремлении к вытеснению из сознания образа реальности и замене его искусственной «системой идеалов».

Здесь скрыты механизмы мифологизации сознания homo soveticus. Есть ложь, и есть миф, и они не тождественны. Ложь остается ложью лишь до тех пор, пока не выходит за границы случайного, единичного, но она превращается в миф, когда становится содержанием массового сознания, то есть обретает статус всеобщего. Тогда она функционирует уже в качестве квазиистины. Миф подменяет истину и скрывает завесой подлинную реальность. Сознательное фактически подавляется бессознательным, иррациональное заменяет рациональный анализ. Как показал К.Г.Юнг. в основе любого мифа, в том числе и современного, лежат архетипы коллективного бессознательного. Тоталитаристский миф не мог бы возникнуть и успешно конкурировать с сознанием, если бы не опирался на древнейшие милленаристские мифы (М. Элиаде) и не эксплуатировал бы извечную мечту человечества о Золотом веке, о рае на Земле. Временное затемнение сознания потому и оказалось возможным — и притом в массовом масштабе, — что возрождало древнейшие иррациональные стимулы, покоящиеся на архетипах бессознательного. И коль скоро такая связь возникала, было уже совершенно бесполезно апеллировать к разуму или к фактам, ибо миф всегда сильнее и разума, и фактов. Уничтожить его может только сама история.

Когда миф закрепляется в сознании масс, ситуация обретает характер абсурда, по кривозеркальным законам которого живет и функционирует целое общество. В силу этого проблема самоопределения личности обретает общезначимый смысл. В индивидуальной судьбе, как в капле воды, отражалась вся тоталитарная система. Трагедия личности заключалась в необходимости выбора между сохранением своего Я и переходом в не-Я. а точнее, в Анти-Я. Переходом вынужденным, а иногда и добровольным. Если бы дело заключалось только в смене мировоззрения, то проблема ограничивалась рамками абстрактного конфликта, наподобие тех, которыми занимались романтики, то есть сферой чистой метафизики. Но все было куда серьезнее. За привлекательным фасадом мифа скрывалось царство зла, и потому переход на позиции Анти-Я объективно означал оправдание зла. Так конфликт индивидуального и массового мифологизированного сознания обретал смысл проблемы совести, то есть

[230]

Переключался в плоскость этического, а этические проблемы, возникавшие в связи с отношеннем к совершающемуся злу, еще со времен античности становились предметом жанра трагедии. В этом смысле понятие трагического сохранило для XX века свой традиционный смысл, но имелось одно важное отличие: в условиях массового нарушения биологического закона существования, каким был геноцид, катартический финал с его аффектом морального «очищения» (Аристотель) был явно не уместен. Тем не менее оставалась проблема этического выбора — участия или неучастия в совершении зла. Если искать более близкие к XX веку прецеденты, нежели античная трагедия, то проблема ответственности человека за участие в злодеянии была поставлена еще Достоевским («Преступление и наказание», «Братья Карамазовы») и у него же оказалась связанной с идеей насильственного переустройства мира в соответствии с искусственно созданной и потому насквозь порочной идеей («Бесы»). Провидец Достоевский предсказал тот конфликт, который стал центральным и трагическим, по сути, для всего XX века: идея социальной организации была навязана огромным массам людей на широчайших пространствах мира, вызвав грандиозные катаклизмы, неисчислимые жертвы и глубочайшие нарушения в структуре личности. В силу этого проблема ответственности человека за совершаемое в мире зло обрела в нашем столетии особую остроту и актуальность. Распадение единого, целостного сознания личности на Я и Анти-Я в действительности являлось лишь проекцией в духовную сферу реального расчленения общества на «виновных» и «судей», «врагов народа» и сам «народ». В наше время уже не нужно доказывать, что это был один и тот же субъект, лишь менявший свои функции в заданной системе отношений. Одни и те же «широчайшие народные массы», которые только что «осуждали» «врагов народа», могли тут же сами оказаться в их положении, становясь по прихоти властей то жертвами, то палачами. Причем переход из одной категории в другую происходил с ускользающей от контроля сознания легкостью. Это означает, что сознание индивида не просто мирилось с таким переходом, но предполагало его возможность и было к нему морально подготовлено. Как писал Юнг, «всегда есть огромное искушение позволить коллективной функции заменить собой развитие личности»

[3]. Но тот, «кто идентифицирует себя с коллективной психикой... дает проглотить себя чудовищу...»

[4]. Трагедия раздвоенного Я заключалась в том, что чудовище иррационального, обладая для масс поистине демонической силой притяжения, замещало собой индивидуальное сознание. В результате эта сила выводила на историческую арену таившиеся в глубинах психики самые темные и разрушительные инстинкты, которыми власть умело управляла. Вследствие явного перекоса в сторону коллективного начала возникала своего рода «этика коллективизма», порождавшая боязнь индивидуального как «греховного». Впавший в «грех индивидуализма» подвергался публичному позору, остракизму, если не казни. История повторялась. Когда-то испанская инквизиция действовала сходными методами, осуждая людей, придерживавшихся образа мыслей отличного от того, который предписывался отцами католической церкви

[5]. Советская система, в сущности, не придумала ничего нового и лишь гипертрофировала масштабы преследований. Боязнь самостоятельною поступка, «отличия от других» пронизывало всего человека от

[231]

cтандартной одежды до стандартизированных мыслей. Стоявший за спиной страх оказаться вне коллектива создавал психологические предпосылки для самоцензуры вплоть до самоподозрения и самообвинения, что невероятно облегчало режиму проводить судебные процессы над «врагами народа» и вершить массовые репрессии. Всей практикой советской жизни человек был подготовлен к трансформации из «стахановца», «народного артиста», «главнокомандующего», «выдающегося ученого» во «врага народа». Вероятность такого — поистине кафкианского — превращения висела над каждым, как Дамоклов меч, вызывая чувство постоянной тревоги, психической неустойчивости, неуверенности в завтрашнем дне. Отсюда столь заманчивое и как будто обещающее спокойствие и уверенность в будущем, инстинктивное желание перейти на позиции коллективной психики, отказаться от себя, от своего Я в пользу Анти-Я и надежно слиться с массой. Излишне доказывать, что это была только иллюзия, вызванная страхом и чувством самосохранения.

Раскол личности на Я и Анти-Я при постоянном подчинении Анти-Я стал подлинной трагедией Человека XX века, в которой в индивидуальном плане отразилась глобальная трагедия Мира. Эта трагедия и образовала ядро симфонических концепций Шостаковича.

Почему именно музыке оказалось под силу раскрыть с потрясающей глубиной психологического анализа конфликт раздвоенного Я, на какой не могла решиться, скажем, литература? Ответ прост: вследствие понятийной «немоты» музыки. По сравнению со словом, музыка обладала некоторым преимуществом свободного маневра. Слово привязано к своему значению, и хотя их связь относительна и может меняться в довольно широких пределах, всё же она ни чем отменена быть не может. Поэтому слово «выдает» мысль, как бы ее ни скрывать. К тому же в условиях тоталитарного режима слово было целиком ритуализировано, заведомо наполнено ложью. В результате возникало обратное соотношение между Словом и Мыслью: не Мысль управляла Словом, а, наоборот, Слово главенствовало над Мыслью. Извращение, таким образом, проникало в самый центр Человека, в сердцевину его Я — в область мышления. Снять коросту ритуализации и пробиться к живой, пульсирующей плоти слова было подчас совсем непросто. К тому же ее могло там вообще не оказаться. Слово лишалось истинного своего «хозяина» - значения, которое подменялось мнимым. Советская цивилизация была цивилизацией вымороченного слова. Всё, что могло быть прочитано и понято, не было надежным с точки зрения соответствия реалиям или истине.

Конечно же, и музыка, притом весьма усиленно, подвергалась ритуализации. ее тоже стремились выхолостить, тем более, что оформлять ритуалы — ее давняя «профессия». И всё же именно музыке в ряде случаев удавалось обойти препятствия, хотя для этого ей порой приходилось изобретать свой вариант эзопова языка... Вот почему задолго до того, как «двоемирие» homo soveticus было обнаружено журналистами, стало обьектом внимания советологов, а затем и предметом изучения социологией и психологией, оно поселилось в музыке, а точнее - в музыке Шостаковича: в его симфониях — жанре, который самой своей историей был подготовлен для выполнения подобных художественных задач.

Надо, однако, признать, что для Шостаковича проблема «двоемирия» имела не просто творческое, но и автобиографическое значение. По

[232]

сути, всё его творчество и вся его жизнь стали воплощением трагического раздвоения личности. По своей природе Шостакович был личностью чрезвычайно цельной и болезненно воспринимал любые вмешательства в его духовный мир. Вместе с тем он трезво отдавал себе отчет в том, в какой стране живет, а значит и в неизбежности подчинения жестоким правилам «ритуального поведения». И, надо признать, выбрал оптимальный вариант. Он предпочел скрытому, застенчиво-трусливому камуфляжу откровенное размежевание: кесарю — кесарево, а всё остальное — искусству. Этим он давал ясно понять, каково подлинное назначение всех этих «Песен о лесах» или «Над Родиной нашей солнце сияет» и как именно следует к ним относиться. Шостакович, конечно, был «данником» режима, но не «вассалом». «Данью» он пытался «откупиться» и оградить территорию подлинного искусства от идеологических посягательств. На время это удавалось, но силы были слишком неравными, и расплата неизбежно настигала: за каждым новым приступом идеологической паранойи (1936, 1948) следовали периоды травли, забвения и материальных лишений.

И все же деление творчества на две неравные части — «для них» и «для себя» — было лишь внешним проявлением «двоемирия». Гораздо важнее то, что оно проникало в самую сердцевину музыки Шостаковича, в ядро его симфонических концепций. Невозможно пройти мимо того факта, что, по крайней мере, в центральных симфониях (а в двух — 5-й и 8-й — достаточно определенно), полярные силы «симфонического сюжета» представляют собой разные формы существования одного и того же тематического материала. Факт этот, разумеется, не укрылся от внимания исследователей. Так, Г. Орлов интерпретирует превращение темы главной партии I части 5-й симфонии в свою противоположность в момент кульминации разработки как реализацию «томительных предчувствий»

[6]. М. Сабинина резонно отмечает, что «жестокий образ разработки целиком вырастает из меланхолических раздумий главной партии, и, следовательно, злое, враждебное дано как изнанка человечного»

[7]. В этой «изнанке» суть дела. Даже если бы превращение темы-медитации в наглый агрессивный марш произошло только в одной 5-й симфонии, то и в таком случае к этому факту следовало бы отнестись со всей серьезностью: слишком уж удалены друг от друга в смысловом отношении начальный и конечный пункты развития. Но аналогичная трансформация почти в точности повторяется в I части 8-й симфонии; затем мы обнаруживаем явные интонационные сходства между главной, «героической» темой I части 7-й симфонии и зловещей «темой нашествия», а при желании можно усмотреть завуалированные связи между темой начального, «баховского» Largo и тематизмом разухабистого финала 6-й. Если же расширить сферу наблюдений и включить в нее все многочисленные случаи функционирования «тем-оборотней» (М. Друскин), то на их фоне все перечисленное уже не покажется случайностью, а, напротив, предстанет в качестве ипостасей единой закономерности. И тогда надо будет вести речь о некоторых общих свойствах в характерном для Шостаковича построении семантического слоя музыки (и симфонии прежде всего). В таком случае не лишним будет вспомнить, что сам композитор считал свои симфонии произведениями программными и, думается не лукавил, ибо писал об лом в те годы, когда от него могли потребовать отчета о

[233]

содержании программ и когда много легче было бы спрятаться за хрестоматийной обобщенностью «чистой» музыки. Но если симфонии Шостаковича и в самом деле программны, то превращение звучащей в напряженной тишине одинокой темы-мысли (к которой, словно к голосу своей души, прислушивается «герой» симфонии) в блестящий, словно начищенные военные сапоги, наглый марш нельзя рассматривать в качестве рядового момента тематического развития; напротив, есть все основания считать его значимый фактом драматургической концепции.

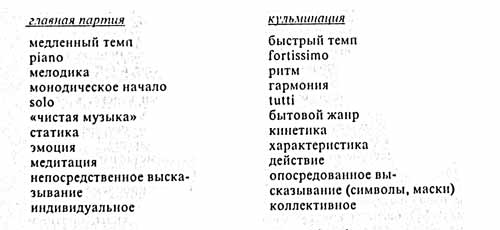

Между тем, с чисто музыкальной точки зрения в самой этой трансформации нет ничего экстраординарного. Со времен вариаций на остинатный бас до монотематизма Листа музыка прошла такую школу тематических превращений (в том числе и жанровых, а здесь они - главные), что события, совершающиеся в музыкальной ткани симфоний Шостаковича, поражают не столько самим фактом тематических превращений, сколько их смыслом. Речь идет в данном случае, конечно, о внемузыкальном смысле. Любая внемузыкальная интерпретация допустима, если опирается на факты самой музыки и если постепенное накопление признаков совершенно естественно подводит нас к тому моменту, когда включение всеобъясняющего логоса становится насущной потребностью. В этот момент мы переступаем из области собственно музыкального в область внемузыкальных соответствий. При сопоставлении основной темы главной партии 1 части 5-й симфонии с кульминирующим маршем в разработке таким мостом, через который мы переходим на «другой берег», как это часто бывает, оказывается жанр. Ниже мы представим два списка признаков. При этом по вертикали мы получим ряды соответствий, накопление которых будет постепенно укреплять определенное качество, а по горизонтали — два ряда антитез:

Совершенно ясно, что антитеза индивидуальное - коллективное равнозначна антитезе Я - Анти-Я, а реализованный тематическим развитием вектор движения от Я к Анти-Я выступает в качестве драматургического стержня разработки. Таким образом, не остается сомнений в том, что разыгранная в разработке I части интонационно-тематическая коллизия раскрывает доступными музыке средствами ту самую раздвоенность сознания, о которой шла речь выше. При этом и сам ход развития, и по-

лярность его крайних точек убеждают в том, что цель композитора заключалась в том, чтобы представить единое как разное.

Этот драматургический замысел воплощен с железной логикой, исключающей его неопределенные интерпретации. Закодированная в звуках идея расщепления сознания на противоположные сущности с явной тенденцией перерождения Я в Анти-Я становится темой произведения в широком смысле этого слова.

О том, что перед нами не случайное, а продуманное композиционное решение, говорят два его важных следствия.

Первое относится к пересмотру структуры, а следовательно, и семантического потенциала сонатного аллегро. Исследователи давно обратили внимание на характерность для Шостаковича медленных экспозиций. Не менее важно, однако, что истинный темп сонатного аллегро всё же восстанавливается, но именно в момент кульминации, то есть тогда, когда уже сформирована антитеза главной партии. Таким образом, меняется весь темповый план I части, а поскольку темп является фундаментом музыкальной структуры, легко предположить, что за этими изменениями скрываются какие-то существенные сдвиги в семантическом архетипе сонатной формы. Действительно, медленная экспозиция свидетельствует, по крайней мере, о двух важных моментах. Во-первых, она лишается внутреннего конфликта, в ней преобладает некая единая, варьируемая семантическая плоскость (сфера сознания); тем самым конфликт выносится за ее пределы. Действительно, он предстает сформировавшимся только тогда, когда на кульминации в быстром движении возникает марш. Процесс экспонирования, таким образом, распространяется на разработку, но его особенность в том, что антитеза дается не как нечто готовое, сформировавшееся до симфонии, за пределами ее текста, а в самом его становлении. Другими словами, экспонирование и действие соединяются в единый процесс. О том, что для Шостаковича размежевание Я и Анти-Я имело принципиальное значение, свидетельствует 10-я симфония, где этот конфликт вынесен за пределы I части вообще (наблюдение Г. Орлова); впрочем, нечто подобное можно заметить еще в 6-й симфонии (хотя и в другом плане). Во-вторых, благодаря медленной экспозиции в семантический слой I части включается медитативный аспект, в норме, как известно, присущий медленным частям цикла: это, в свою очередь, приводит к замене семантической доминанты I части — действие (homo agens) — синтезом медитация-действие (homo meditans-agens).

Второе следствие относится скорее к области метафизических интерпретаций музыкальной символики. Не будет преувеличением сказать, что сверхтемой жанра симфонии в целом всегда была проблема жизни и смерти, добра и зла, человека и судьбы. Трактовалась она по-разному, но, начиная с Бетховена и кончая Малером и Скрябиным, силы, противостоящие жизни, добру, Человеку, всегда рассматривались как трансцендентные, внеположные и потому обозначаемые абстрактными символами типа трубных гласов. «стука судьбы» или традиционной секвенцией Dies irae. Шостакович делает нечто противоположное. Он «спускает» зло с небес на землю, обозначая его посредством знаковых элементов бытовых жанров. Более того, бытовой жанр становится объектом деформации, окарикатуривания. Жанр как бы «опускается» композитором еще ниже его реальной ценности и благодаря этому превращается в художествен-

ный символ отрицательных сил. Это снижение зла не может означать ничего другого, кроме его деидеализации. У Шостаковича зло имеет сугубо земное происхождение, что подчеркнуто и самим его происхождением (Я Анти-Я). Значит, зло есть порождение человека, и именно он несет за него всю полноту ответственности. Здесь мы возвращаемся к той этической мотивации симфонических трагедий Шостаковича, о которой шла речь выше. «Сон разума рождает чудовищ», — сказал Гойя. «Сон совести, — мог бы добавить Шостакович, — превращает в чудовище самого человека». Предстоит еще подумать, в какой степени шостаковическую тему ответственности личности можно связать с известными постулатами христианства об изначальной греховности человека. Зато аналогия с Достоевским напрашивается здесь как бы сама собой. Тем более что его влияние не обошло стороной Шостаковича и сказалось в частности на трактовке образа Катерины Измайловой, несмотря на лесковский первоисточник оперы.

Итак, раздвоение личности, допускающее всесилие зла, было понято Шостаковичем как источник трагедии человека XX века. Тем самым внутренний конфликт, заключавшийся в феномене «двоемирия», обретал нравственно-философский смысл и становился проблемой этических оснований существования человека.