Есть люди, которые сыграли определяющую роль в твоей судьбе. Такой личностью в моей жизни стал Олег Владимирович Овсянников. С ним я познакомился летом 1970 года на археологической практике после окончания первого курса исторического факультета Ленинградского государственного университета – Овсянников был ее руководителем. Нас, студентов первой (история Отечества) и третьей (новистика) групп, определили на раскопки стоянки каменного века на Жижицком озере и раскопки на территории Копорской крепости (русское Средневековье) в пределах Ленинградской области. Мне досталось Копорье, чем я был весьма недоволен: хотелось поехать куда-нибудь подальше от Ленинграда. Но попытка обмена Копорья на Жижицу («мальчика» на «девочку») не удалась. Не знаю, как бы сложилась моя последующая жизнь, если бы это произошло. Однако судьба, в лице факультетских распорядителей практики, направила меня «под начало» Олега Овсянникова, археолога из Ленинградского отделения Института археологии АН СССР (ЛОИА). Сразу же надо отдать ему должное: практиканты были оформлены рабочими областной реставрационной мастерской и помимо своих положенных от университета суточных в размере 50 копеек в день получили за месяц еще 60 рублей – «минималку» того времени.

Олег Владимирович ОвсянниковИ. Фото 1980-х гг. Интернет-ресурс

Как-то так случилось, что я приглянулся Олегу Владимировичу своим интересом к археологии, а, возможно, и некоторой своей непосредственной жизненной наивностью, над которой он нет-нет, да и подтрунивал. Но так, или иначе, мы нашли общий язык друг с другом. Общение с Овсянниковым, начавшееся с поэтического рассказа для вверенных ему практикантов о «златокипящей Мангазее», дало мне понимание ошибочности выбора темы своих занятий в сфере исторической науки. При этом покидать кафедру новой и новейшей истории я не стал, что во многом определило мои дальнейшие занятия как «человека со стороны», самостоятельно постигавшего специфику той или иной работы, а также дало возможность в качестве «вольнопера», не заботясь о каких-либо научных и финансовых отчетах (пусть от этого голова у начальства болит!) попадать вместе с археологами в места, «куда не ступала нога нормального человека» (тут уместно заметить, что не так давно мною было установлено поразительное совпадение Дня археолога с днем памяти Василия Блаженного!). Кроме того, памятуя о «незабвенном» постановлении по поводу «антипартийной группы», врезавшемся в память со времени постижения университетского курса истории КПСС (прошу не путать с «Кратким курсом истории ВКП(б)» и тогда еще не отмененным постановлением об «идеологически вредных» и «чуждых советскому народу» произведениях Михаила Зощенко и Анны Ахматовой, печатавшихся в журналах «Звезда» и «Ленинград»), я позволил себе, в связи с описанным моим положением, использовать почерпнутый уже из анекдота вариант «самой длинной фамилии», переставший быть идеологическим штампом и приобретший шутливый характер: «…и примкнувший к ним [археологам, архитекторам, реставраторам, искусствоведам, географам] Давыдов».

В 1971 году я снова оказался в Копорье у Олега Владимировича Овсянникова и руководившего практикой искусствоведов Валентина Александровича Булкина (ради обещанной последующей экспедиции в Архангельскую область, воспринимавшейся тогда как нечто «ирреальное», пришлось отказаться от уже обговоренного с А.Н. Кирпичниковым участия в раскопках Белозерска). Статус «добровольца» дал уже несколько иной уровень взаимоотношений с «начальством», вылившийся в задушевные «посиделки» с чтением стихов полузапрещенного Николая Гумилева, опять же «байками» о Мангазее с ее огромным количеством кровососущих насекомых, не позволявших устроить нормальный туалет, и попытках организации в связи с этим соответствующего процесса между двух костров или на ходу с лодки, о степени сохранности в вечной мерзлоте человеческих захоронениях, вынуждающих археологов уподобляться патологоанатомам («взял пилу и начал пилить ногу как «по живому»), о учуявшем «за сто верст» и добравшемся до кошки коте (Овсянников), о граффити – Софии Полоцкой, опубликованных (в силу своего весьма специфического содержания) только в прорисовке. о немыслимой по тем временам оплате в 25 рублей работы электросварщика, за минуту (!) соединившего поврежденный при раскопках молниеотвод, защищавший всю ту же «Премудрость Божию» от «грозных сил природы», или о «воспетом» районной газетой в стихах («А тетя Даша на панели призванью своему верна») труде дворничихи (Булкин). Олег Владимирович рассказывал о своих чудачествах с архитектором-реставратором Ю.П. Спегальским, о постановке шуточного переложения шекспировского «Гамлета», из которого запомнились обращение главного героя пьесы к Офелии: «Тебя оставил я невиннейшим цветочком, / А нынче вижу полновесный плод…» и гневная тирада: «Розенкранц себе позволил съесть в буфете бутерброд. / Я давно б таких уволил, кто позорит наш народ!». (Набрав сегодня эту фразу в Интернет-поисковике, получил колоссальный издевательский заряд смеха от уровня «размышлизмов» искусственного интеллекта Алисы, пытавшейся «переварить» и постичь ее смысл). От таких повествований веяло духом «шестидесятников», к которым относились Булкин с Овсянниковым, и осознанием невозможности «свободы» шестидесятых годов в наступающем «застойном» периоде – эпохе «развитого социализма» семидесятых…

Затем последовало мое первое знакомство с Архангельском – родным городом Овсянникова, тогда еще сохранявшим свой деревянный облик. Забавным оказалось то, что начальник экспедиции умудрился не только проводить нас в Ленинграде, но и, воспользовавшись самолетом «Аэрофлота», встретить ее участников на недавно построенном железнодорожном вокзале «столицы Севера». Путь от него до жилой застройки собственно города, границей которого всё еще являлся устроенный в XIX веке Обводный канал, лежал через пустынное пространство «Мхов». Его болотистое наполнение было вскоре вычерпнуто до скального основания при строительстве привокзального микрорайона.

Целью экспедиции являлись поиски остатков новгородской крепости Орлецы на Северной Двине. Вспоминается берег широкой реки и достаточно мощный голос Олега Владимировича, обращавшегося в сторону, где некогда высились крепостные стены, с песней Веденецкого гостя «Город каменный…», – тут сказалось артистическое происхождение начальника археологической экспедиции. Как-то складывалось, что за всё время пребывания в экспедиционных отрядах, которыми руководил Овсянников, там отсутствовала гитара. Тем не менее, песни пелись всегда, и мы получали большое удовольствие, если удавалось упросить начальника что-нибудь исполнить.

Благодаря его «кулуарному» (над этим данным мною определением начальник потом долго подшучивал) решению состоялась и наша экскурсия в Сию, куда из Орлецов тогда еще можно было добраться по Двине за один день. Антониев монастырь, заполненный сельхозтехникой, представлял собой печальное зрелище. До сих пор перед глазами стоит разбитый гусеничный трактор на разбитой монастырской паперти. И я даже представить себе не мог, что через несколько лет, будучи сотрудником музея в Малых Корелах, мне не только доведется изучать историю монастыря, но и своими руками прикоснуться к уникальнейшему Сийскому евангелию XIV века, листая его в специальной комнате читального зала допожарного БАНа, причем в абсолютном одиночестве!

С этого времени Русский Север стал постепенно входить в мою жизнь. Правда, тогда, в августе 1971 года, не выдержав начавшейся нагонявшей тоску непогоды, я досрочно покинул Олега Владимировича, двинувшись «в сторону южную», каковой был Новочеркасск с экспедицией легендарного Льва Самойловича Клейна…

Спустя три года, окончив истфак и отправившись по распределению на работу в Архангельск, я снова встретился с О.В. Овсянниковым, и снова он помог мне найти занятие по душе. Преподавание в школе, к тому же еще вечерней, не только не увлекало, но даже как-то тяготило. Отдушиной стало предложенное Олегом Владимировичем написание книги по истории города Вельска. Начались кропотливые архивные исследования. Продолжалось это года два до моего устройства в музей деревянного зодчества: днем – областной архив или библиотека, вечером – работающая молодежь, в основном с лесозаводов, постигающая курс средней школы. К сожалению, наша книга о Вельске так и не вышла, но работа над ней дала мне богатый исследовательский опыт, пригодившийся в последующем (это тебе не учебная архивная практика на истфаке!), и здесь я вновь признателен Олегу Владимировичу.

А летом были экспедиции по Северной Двине с открытием и «закрытием» археологических памятников, незабываемый август 1976 года на Соловках, куда тогда было очень сложно попасть (в отличие, как полушутя говорилось, от 1930-х годов). Общение, общение и еще раз общение с интереснейшими людьми, которые предпочли «южный берег Ледовитого океана» (ЮБЛО) северному побережью Черного моря, не забывая, впрочем, в силу определенной специфики места, что «Северный Кавказ лучше Котласа Южного».

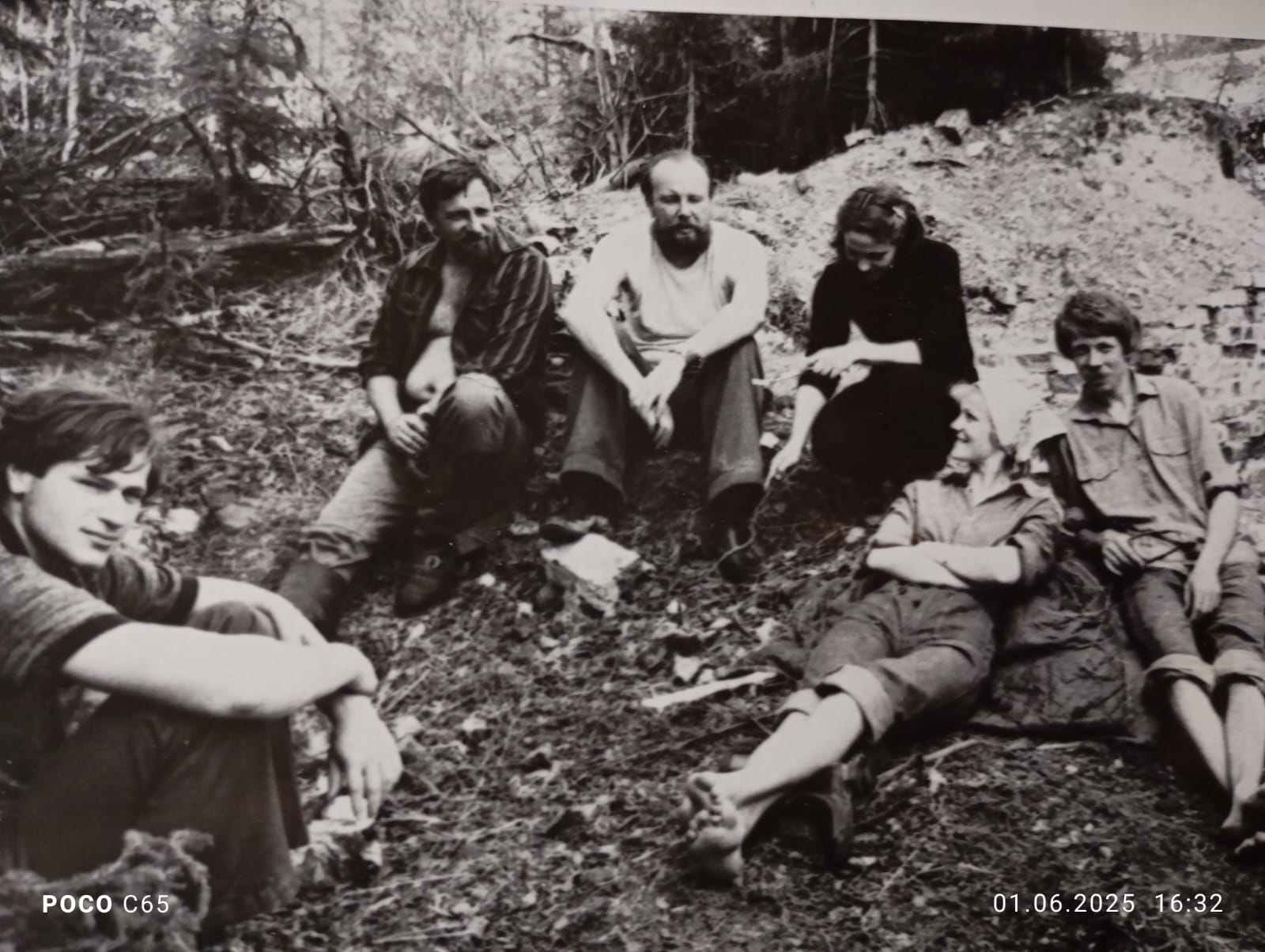

Северо-Двинский отряд археологов: Лев Всевиов, Олег Овсянников, Алексей Давыдов, Владимир Назаренко, Евгений Колпаков. Июль 1976 г.

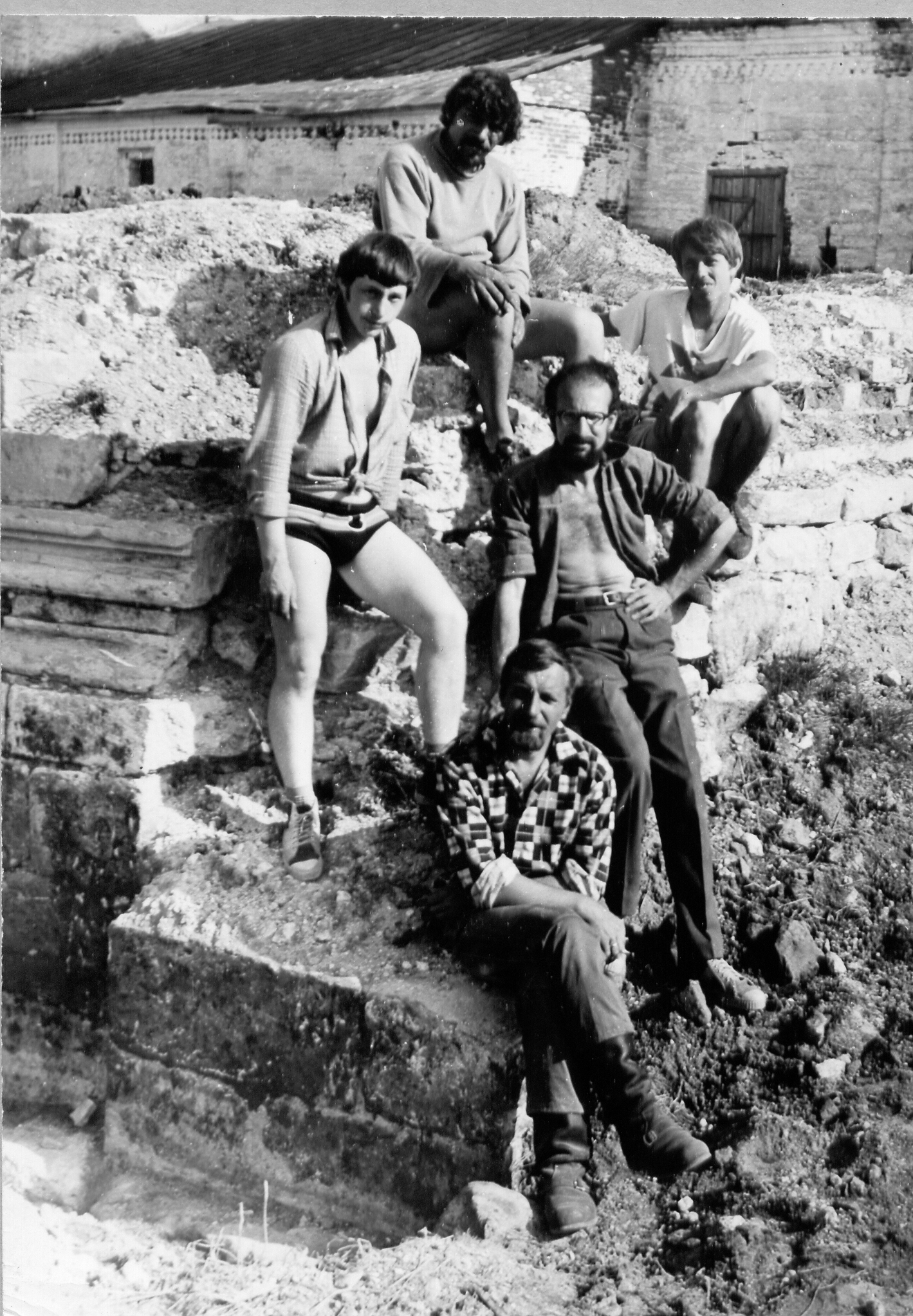

Раскопки Спасо-Преображенского собора на Ухтострове под Архангельском. Июль 1976 г.

Надо сказать, что к Олегу Владимировичу в экспедиции всегда попадали по-настоящему увлеченные энтузиасты: проявлялся талант руководителя. Он умел формировать слаженные команды, готовые преодолевать различные трудности полевых условий (иногда их создавал и сам начальник), чтобы внести свой, пусть небольшой, но вклад для достижения поставленной цели – обогатить археологическую науку новыми знаниями и открытиями. Впрочем, для большинства людей из этих команд, благодаря тому же начальнику, археология на какое-то время становилась просто образом жизни.

1977 год врезался в память четырехчасовой очередью за железнодорожным билетом до Няндомы (первоначально «рандеву» с экспедицией Овсянникова было назначено в соседнем Каргополе). Однако его пришлось сдать, поскольку была получена телеграмма «Пробиваемся Архангельск жди». Олег Владимирович почему-то понадеялся попасть в областной центр через город Мирный, проще говоря, через космодром «Плесецк» (до сих пор не могу толком отыскать эту дорогу на картах). Естественно, получив «от ворот поворот», экспедиция вернулась в Каргополь, куда мне опять (очередной телеграммой) было велено прибыть к определенному числу.

На этот раз, проспав ночь в купейном вагоне и просидев на собственном рюкзаке (за отсутствием мест) полтора часа в автобусе, я утром добрался до каргопольской гостиницы, где дежурная на вахте (тогда мы еще не знали, что это именуется «ресепшеном») вручила адресованный на мое имя запечатанный конверт с указанием дальнейших действий. Указание было простым – дождаться личный состав экспедиции, который предпочел палатки гостиничным номерам, ибо последние стоили денег. Впрочем, ожидание было совсем недолгим и вскоре, погрузившись в старенький «академический» ГАЗ – 51, кое-как приспособленный для экспедиционных нужд, «экспедиционеры» двинулись навстречу приключениям, которые не заставили себя ждать.

Принятое Овсянниковым решение для всех, кроме меня, (а «все» это Александр Зайцев, такой же доброволец, как и я, ставший ландшафтным дизайнером и специалистом по японским садам, Ирина Карасик, искусствовед, моя однокурсница, ныне сотрудница Русского музея, занимающаяся современными течениями в искусстве, Анна Пескова, археолог из ЛОИА, Виктор Новиков, водитель) означало, как для наполеоновской армии, возвращение назад по «старой Смоленской дороге», правильнее сказать, по межобластному бездорожью.

Вообще-то, нам необходимо было попасть на реку Вагу в соседний Вельский район, кратчайший путь куда вел через упомянутую мной Няндому. Но «нормальные герои всегда идут в обход». На мое недоумение начальник отреагировал сообщением, что надо обязательно заехать в Вологду, чтобы встретить прилетающего из Ленинграда еще одного участника экспедиции – уже знакомого мне по предыдущему году Льва Михайловича Всевиова (до сих пор благополучно здравствующего сотрудника институтской библиотеки). «Обходной маневр», предпринятый Овсянниковым, дал мне возможность побывать не только в Вологде, с которой «начинается Север», но и познакомиться с замечательными местами Белого озера и славными городами Белозерском и Кирилловым с его монастырем.

От расположенной к северу от Вологды Сямжи до Верховажья трасса республиканского значения существовала лишь на карте, со всеми вытекающими отсюда последствиями на местности: «академический» ГАЗ-51 безнадежно застрял в непролазной грязи. Особенно «порадовало» нас утром обнаружение в непосредственной близи от места вынужденного ночлега обнаружение медвежьих следов. Спасение пришло в виде леспромхозовского трелевочного трактора, взявшего нас на буксир, и тем самым обеспечившего «торжественный» въезд в ближайшую деревню со стороны, откуда совершенно не ждали ни одной машины.

Наградой за все наши мытарства стала радость открытия первого найденного на территории Архангельской области чудского могильника в Корбале. Тогда на мой слегка наивный вопрос: «Мы, ведь крепость искали, то ли это?», последовал ответ Олега Владимировича: «Именно то, что прописывал доктор!».

Получилось так, что, несмотря на многочисленные «разъезды» за время пребывания в «столице Севера», мне как-то не удалось побывать в целом ряде знаковых мест Архангельской области. После же переезда по семейным обстоятельствам в город Горький о них даже особо и не мечталось. Но в июне 1981 года, в свой отпуск, зайдя наудачу в ЛОИА, я застал там О.В. Овсянникова и неожиданно получил от него предложение поучаствовать в экспедиции на Северной Двине и Пинеге.

Таким образом я вновь оказался в окрестностях Архангельска, неподалеку от Малых Корел и Лявли – мест своей недавней «трудовой (или «боевой»?) славы». Дебаркадер пристани «Вайново» был базой объединенного отряда археологов и реставраторов, исследовавших Спасскую церковь монастыря на Козьем ручье, белокаменными остатками которой был выстлан подход к колхозному коровнику. Результатом наших действий стало спасение узорочного декора портала храма: он был снят и перевезен в областной краеведческий музей.

На раскопках Спасского Козеручьевского монастыря. Слева – Александр Бобров, справа – Алексей Давыдов, в центре Олег Овсянников и Валентин Булкин. Вайново, Архангельская область. Июнь 1981 г.

Помимо Овсянникова я вновь встретился с Валентином Булкиным, на этот раз прибывшего на раскопки с представителями его полоцкой команды. Так состоялось мое знакомство с археографом Александром Бобровым, ныне ведущим научным сотрудником ИРЛИ РАН («Пушкинского дома») профессором, доктором наук, а тогда еще просто студентом филфака ЛГУ. Являясь к тому же сочинителем песен, раздобыв гитару, в ночь, которой, по сути дела, 22 июня в Архангельске и не могло быть (ленинградские «белые ночи» меркнут перед северными), он устроил нам в общаге ПТУ (при перебазировании экспедиции) незабываемый концерт. Для того времени почти крамольно звучали слова исполненного Бобровым гимна полоцких археологов «Я признаю из всех рабочих партий лишь партию раскопок старины», повторенные этим летом в Нижнем Новгороде уже известнейшим исследователем древнерусской книжной культуры при нашей встрече в связи с осуществлением им проекта «Афанасий Никитин 550».

Но вернемся к лету 1981 года. Тогда благодаря Олегу Владимировичу шло наверстывание упущенного в моих познаниях о северном зодчестве (на этот раз, каменном) и истории освоения необъятных пространств циркумполярной зоны. Холмогоры и Матигоры с их архитектурными памятниками и «правильным» ударением на первом слоге, Кеврола, с ударением на «о» и летописной крепостью Кегролой, увы, не найденной нами, Карпогоры – конечная станция недостроенной железной дороги то ли на Мезень, то ли куда-то в Коми… Названия этих мест так и продолжают ассоциироваться с моим первым (после переезда в Горький) возвращением на Русский Север…

В августе 1984 года мы с женой уже целенаправленно устремились к О.В. Овсянникову в Арктическую археологическую экспедицию, чтобы попасть на с детства знакомый по стихотворению С.Я. Маршака Канин Нос. В некоторой степени это было авантюрное предприятие: без карт, без своего транспорта, без определенных договоренностей с пограничниками, военными и геологами (хорошо, хоть, ракетницу выдали!) провести разведку обширной территории на предмет выявления поморских «оветных» крестов. Моя Светлана Юрьевна, привыкшая к четкой организации выходов на альпинистские маршруты, и теперь, много лет спустя, вспоминая наши тогдашни приключения, возьмет, да и помянет «незлим тихим словом» устроителя этого путешествия.

Именно тогда и пришлось в полной мере ощутить возложенное на меня руководителем бремя начальника автономного отряда. Ситуация с постановкой конкретных задач напоминала сюжет с проникновением Остапа Бендера на пароход в качестве художника: ни рисовать, ни чертить я абсолютно не умею! Но отказаться от проявленного Олегом Владимировичем доверия означало «ударить в грязь лицом» перед ним. Оставалось уповать на свою супругу, имевшую диплом инженера-конструктора, и она не подвела.

Путешествие на Канин началось для нас с недельного ожидания в Архангельске теплохода «Юшар», как будто нельзя было согласовать время экспедиции с расписанием его рейсов. Мое предложение в связи с этим долететь самолетом до расположенной на полуострове Шойны оказалось сразу же отвергнутым – шефу нужен был именно сам Канин Нос.

Чтобы не сидеть сложа руки, нас прикомандировали к архитектору Николаю Уткину, с которым я дружил со времен Малых Корел, исследовавшему девятиглавую деревянную церковь в Заостровье. В результате ожидание «Юшара» вылилось в нечто похожее на «каникулы Бонифация»: сотрудник Горьковской реставрационной мастерской проводил свой отпуск, работая в аналогичной организации города Архангельска!

До Канина Носа мы со Светланой так и не добрались: при посадке на теплоход капитан громогласно объявил, что там он нас не высадит (за высадку пассажиров, как правило, отвечает «берег»). После оценки ситуации, было принято решение не рисковать и остановиться в той самой Шойне, до которой спокойно можно было добраться самолетом. Как потом выяснилось, я перестраховался: наш попутчик – «непросыхавший» всю дорогу научный сотрудник ФИАНа благополучно был высажен с корабля в пункте назначения, но кто ж тогда знал, что так случится? Достигли Канина Носа позже и другие участники экспедиции, о чем свидетельствует подаренный мне Александром Житленком, ныне живущим в Чикаго, почтовый конверт со штампом полярной станции, но со штемпелем все той же Шойны, где раньше (вот, ведь, Овсянников опоздал с нашими археологическими исследованиям всего лишь на год!) находилась крупная база геологов, располагавшая и вездеходами, и вертолетами.

Лично нам с супругой и без знаменитого Канина Носа на всю жизнь хватило впечатлений от заполярной тундры с ее болотами, покрытыми ковром морошки, «горбушками» грибов-моховиков, возвышающимися над карликовой растительностью, от мощных приливов и отливов Белого моря, заносимой прибрежными песками Шойны, напомнившей знаменитый роман японского писателя Кобо Абэ. Да и ряд поморских крестов удалось зафиксировать, но это, как говорится, несколько иная история…

В 1989 году работа на раскопках у О.В. Овсянникова позволила снова посетить Архангельск и прожить в этом любимом мной городе почти месяц. Мы вскрывали на набережной остатки церкви, мало надеясь, что она здесь вновь появится, так как участок предназначался под жилую застройку. Однако времена меняются, и теперь новый Успенский храм украшает речную панораму Архангельска.

Тогда же, в связи с открытием Северодвинска, началось мое, ставшее потом почти ритуальным при визитах в Архангельск, посещение морского побережья острова Ягры с его поросшими соснами дюнами, отличающегося от прибалтийских курортов лишь температурой воды…

Последний раз я участвовал в археологической экспедиции, возглавляемой О. В. Овсянниковым, в 1990 году. Осуществилась моя мечта побывать в Пустозерске – на месте, где окончил свой жизненный путь легендарный «огнепальный» протопоп Аввакум. Помимо раскопок заполярного русского города, при которых буквально топором приходилось вгрызаться в вечную мерзлоту, была проведена разведка по Большеземельской тундре – родным местам нашего ненецкого проводника Паши Вылко (происходившего из того же рода, что и знаменитый художник Тыко Вылко – «президент Новой Земли», так и не переживший насильственное переселение ненцев на материк в связи с превращением ее в ядерный полигон).

Можно вспомнить, что в этот раз способности Олега Владимировича в полной мере проявились не только в руководстве выходами на маршруты (один из которых вместо запланированных шести часов продолжался в два раза дольше), но и в организации охоты на дикого гуся (время было голодное, а гусь жирный). Тогда почти все участники экспедиции под командой ее начальника, уподобившись известному литературному персонажу Ильфа и Петрова, обложили с двух сторон бедную птицу, которая вместо того, чтобы быть недосягаемой, плавая посреди озерца, зачем-то рванула в тундру. Триумф охотников запечатлен на фотографии, помещенной в научной монографии О.В. Овсянникова и М.Э. Ясинского «Пустозерск. Русский город в Арктике» (СПб., 2003. С. 301). Пользуясь случаем, замечу, что датировка снимка в книге 1988 годом ошибочна – дело происходило именно двумя годами позже.

Наша вылазка в тундру должна была закончится 2 августа. Весь отряд во главе с начальником, уповавшим на свои договоренности с авиаторами, вместо того, чтобы хоть как-то обозначить на сопке свое присутствие, разведя костерок, расположился у ее подножия в ожидании вертолета-«подкидыша» (денег на заказ спецрейса не нашлось). К вечеру, потеряв счет пролетавшим над нами и садившимся на стойбище у горизонта «вертушкам», где ненцы отмечали Ильин день, переименованный в «День красного оленевода», куда нельзя было никак добраться, мы поняли, что «что-то пошло не так» и эвакуация не состоится. Утром, когда отряд, наученный горьким опытом, на этот раз маячил на сопке, прилетевшие вертолетчики, обслуживавшие накануне праздник и, судя по всему, принявшие в нем участие, как ни в чем ни бывало, сообщили, что просто не заметили нас, а специально искать археологов в тундре не входило в их планы.

Расставшись 3 августа с высадившимися в Пустозерске соратниками по экспедиции, среди которых, помимо уже упоминавшихся Олега Овсянникова, Льва Всевиова, Александра Житленка, Паши Вылко), были этнограф Николай Теребихин и мой однокурсник и друг, ставший вскоре директором Архангельского областного краеведческого музея, Владимир Любимов, я полетел вдоль представшего как на географической карте побережья Северного Ледовитого океана, которое так до сих пор и стоит перед моими глазами, в Нарьян-Мар. Оттуда, уже через Архангельск, вернулся в город, который последние дни носил имя М. Горького. Моей добычей тогда стали привезенные в рюкзаке оленья шкура и трехлитровая банка имеющих целебное свойство плодоножек морошки.

Еще раз попасть в Пустозерск к О.В. Овсянникову не удалось: наши пути несколько разошлись и больше не пересекались. В настоящее время он проживает в Германии, продолжая обрабатывать свои накопленные научные материалы. Я же проживаю в Нижнем Новгороде. Мы оба состоим в Русском географическом обществе, причем в его Архангельском отделении. По большому счету ничего особо странного в этом нет. Нас объединил Русский Север, нескончаемый интерес к которому пробудил Олег Владимирович. В 2020 году, оказавшись на реке Таз при исследованиях другого памятника, открытого О. В. Овсянниковым, я ощущал себя своеобразным связывающим звеном между ним и поколением нынешних археологов в лице Ивана Фролова, знакомого по экспедициям с его студенческих времен. Та самая Мангазея, с которой начал свой рассказ об археологии Олег Владимирович в далеком 1970 году, лежала всего в каких-то 50 километрах от нас, но так и осталась для меня недосягаемой. «Не дотянул совсем немного…»

КАК ПУТЕВОДНАЯ ЗВЕЗДА

МЕНЯ МАНИЛА МАНГАЗЕЯ,

ТАК ДЕНЬ ЗА ДНЕМ ПРОШЛИ ГОДА,

А ДО НЕЁ ДОБРАТЬСЯ НЕ СУМЕЛ Я…

КОРОТОК ОКАЗАЛСЯ ВЕК –

ВСЁ ТАК! НО БЛАГОДАРЕН

Я ТЕБЕ, ВСЕВЫШНИЙ,

ЧТО ЕСТЬ НА СВЕТЕ

СЛАВНЫЙ ЧЕЛОВЕК –

ОЛЕГ ОВСЯННИКОВ,

МНЕ РУССКИЙ СЕВЕР

ПОДАРИВШИЙЙ!

Публикуется впервые