ОТ РЕДАКЦИИ

Одним из знаковых мест Нижнего Новгорода является комплекс I Нижегородского тюремного замка или острога на площади Свободы. В нем в разное время в заключении находились не только профессиональные революционеры, такие как Я.М. Свердлов, Ф.Э. Дзержинский, но и представители творческой интеллигенции, втянутые в политику и оказавшиеся для властей «неблагонадежными». Среди них были как широко, так и не очень известные, писатели и поэты В.Г. Короленко, М. Горький (А.М. Пешков), С.Г. Петров (Скиталец) и др. Пребывание не по своей воле в стенах тюремного замка отразилось в их творчестве. Причем, это не только воспоминания, но и литературные произведения. Так недавно, например, благодаря усилиям В.М. Гурьева вышла в свет повесть уроженца села Дуденева (Богородский район Нижегородской области) Н.С. Власова-Окского «В сказочную страну». В прошлом 2023 году был полностью издан роман Е.Н. Чирикова «Жизнь Тарханова», где есть главы, касающиеся Нижегородского острога. Заслуга здесь принадлежит правнуку писателя, организатору его музея, М.А. Чирикову, статьей которого о романе мы предваряем публикацию части этого произведения под названием «Юность».

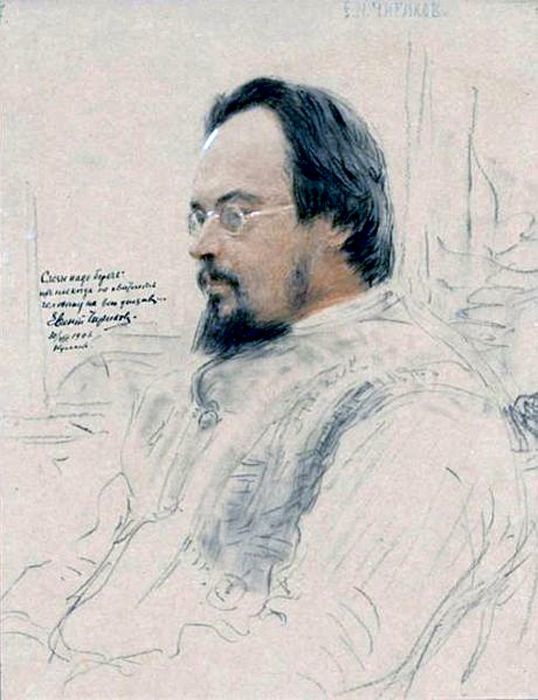

Портрет Е.Н. Чирикова работы И.Е. Репина, Пенаты, 1906 г. (Находится в коллекции народного артиста СССР дирижера Г.Н. Рождественского)

ВСПОМИНАЯ «ЮНОСТЬ»

(ПРЕДИСЛОВИЕ М.А. ЧИРИКОВА К ПУБЛИКАЦИИ ОТРЫВКА ИЗ РОМАНА Е.Н. ЧИРИКОВА «ЖИЗНЬ ТАРХАНОВА»

Из всех романов моего прадеда Евгения Николаевича Чирикова я всегда на первое место ставил роман о Гражданской войне «Зверь из бездны», настолько он меня потряс своей искренностью, психологизмом и трагизмом той эпохи, свидетелем и участником которой стал сам писатель.

Но чем больше я уставал от политики, тем больше сердце тянулось к чистым, искренним и светлым чувствам, которые в основном присущи юности с её мечтами, влюбленностями, порывами сделать что-то важное и нужное для близких, общества и своей родины, в которой так много несовершенного и несправедливого. Если такие мысли и порывы приходят, непременно руки потянутся к более раннему роману Евгения Николаевича «Жизнь Тарханова» и особенно первой его части «Юность». Наверное, после многочисленных книг и фильмов, наполненных жестокостью, обманом, конкурентной борьбой и стремлением к наживе, сегодняшнему читателю роман покажется в чем-то наивным, в чем-то сентиментальным… Но он такой искренний и красивый по выразительности языка и мыслям героев, что невольно отодвигаешь несвойственную нашему веку чувственность и начинаешь наслаждаться другой эпохой и другими людьми, которые жили и мечтали в то далекое время.

И тогда, окончательно погрузившись в мир романа, начинаешь не только понимать, но и ощущать те восторги, которые читатели конца 19 – начала 20 века выплескивали то на страницах книги, то в своих письмах, а то и в своих дневниках и воспоминаниях, которых в отношении романа «Юность» было немало. Вот лишь некоторые следы, дошедшие до нас из прошлого, тесно связанные с романом Евгения Николаевича Чирикова «Юность».

Первые и самые ранние. В моей домашней библиотеке хранится первая публикация романа «Юность» на страницах пяти номеров петербургского журнала науки, политики и литературы «Вестник Европы» в 1911 году. Первое, что бросается в глаза – надписи читателей того времени на полях «Прекрасно» и «Очень даже интересно и советую её читать».

Удивительно, как они дошли до наших дней, не стерлись, хотя были написаны карандашом. Словно обращение к нам, современным читателям.

А вот уже признание в любви автору «Юности» русского беженца из далекой Гаваны в 1932 году, написавшего взволнованное письмо после известия о смерти Е.Н. Чирикова в американскую газету “Новое русское слово” (6 февраля 1932 г.):

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ПИСАТЕЛЯ Е.Н. ЧИРИКОВА

(Письмо читателя)

Когда я узнал из “Нового русского слова” о смерти Евгения Николаевича Чирикова, то болью отозвалось в сердце это печальное известие. Ушел хороший человек. В моей жизни Чириков как писатель играл исключительную роль. Его я полюбил уже давно. И вот однажды судьба столкнула нас близко в трудную минуту.

На одном и том же пароходе мы покинули родину. Наш пароход был перегружен толпой несчастных, переутомленных, с опустевшими душами людей; это была какая-то серая однообразная безличная масса, заполнившая угольные трюмы, кубрик палубы. Она шевелилась, переливалась, теснясь у пароходов. Женщины и дети, молодые и старики – все перемешались. И вот среди изгнанников – писатель Чириков. И он выпил эту чашу до дна наравне с нами. Горькую чашу изгнания. Он стоял неподвижно, будто застыл, и с великой грустью на своем умном, задумчивом лице смотрел на удаляющиеся крымские берега. Море было совершенно спокойно и над водой поднималась прозрачная дымка.

Берега тускнели. Вот они осветились навремя далекими пожарами и исчезли, будто растаяли. А напряженный взор не мог оторваться и все устремлялся к ним, уже невидимым, родным берегам…

Французы приняли нас на свой паек. На следующий день выдавался хлеб. “Чириков !!!” – услышал я оклик над самым ухом. Оклик, показавшийся мне особенно грубым. Неподалеку я увидел любимого писателя. Скромность, смирение, покорность и грусть, великая грусть была в его глазах.

Каким он был мне близким, родным !

Если бы он только знал в ту минуту какую роль он сыграл в моей жизни ! Сколько глубоких переживаний он вызвал в моей душе в минуты внутренней борьбы… Давно-давно, в пору моей молодости, … любви…

И вспомнился мне образ любимый, светлый образ чистой девушки. Она держала в руках книгу.

– Прочтите, – сказала она мне, подавая книгу, – я уверена она Вам понравится.

Та книга была “Юность” Чирикова. В этой книге я увидел свои чувства, сомнения и тревоги, высказанные так ясно и просто.

Каждая строка дышала свежестью. И еще тогда я понял и полюбил автора.

г. Гавана, 1932 г. ».

Много лет минуло с той поры. Роман переиздавался в разных странах на многих языках, в том числе и на русском. Им зачитывались и в 30, и в 40 и в 50-е годы, но не в Советском Союзе. В новой России он появился на дисках в виде аудиокниги, но с другим названием «Гимназистка». До сих пор роман не издан полностью. Наверное, еще придет его время. А память об этом романе, его авторе и героях живет.

В 2014 году взял в руки только что изданную «Пушкинским домом» книгу Н.А. Прозорова. «Ольга Берггольц. Начало». Дохожу до 87-й страницы и читаю страницы дневника Ольги Берггольц (тогда многие девушки вели дневники с сокровенными мыслями и признаниями) о романе Е.Н.Чирикова «Юность» и его героине Зое. Восхищение этой героиней юной Ольги было столь велико, что она стала во всем подражать литературной Зое – сменила прическу, одежду, манеры, а самое главное – хотела быть такой же любящей, искренней и чистой в своих мечтах и помыслах.

Вот пример воспитательной роли литературы, когда формируется мировоззрение и жизненные установки, воспитываются чувства и закладывается понимание добра и зла, прекрасного и безобразного, искреннего и лживого… К этому всегда призывала классическая русская литература, частью и продолжателем традиций которой был Евгений Николаевич Чириков.

Проходит еще несколько лет, и я неожиданно получаю письмо от одной незнакомой женщины из Минска. Привожу его дословно и почти без сокращений:

«23.03.2016.

Здравствуйте Михаил! Меня зовут Ветой. Я из Беларуси.

Я очень интересуюсь творчеством Евгения Николаевича Чирикова. Хочу рассказать вам историю, связанную с трилогией “Жизнь Тарханова”.

Во время учёбы в консерватории мне посчастливилось встретить уникального человека – Калерию Иосифовну Степанцевич. Она родилась в 1926 году в Нижнем Новгороде – музыковед, училась в «Гнесинке». Она стала основоположником белорусского музыковедения и была много лет проректором консерватории. Этот удивительной доброты и душевной щедрости человек стал мне педагогом и лучшим другом. В этом году ей исполнилось 90 лет – она до сих пор преподаёт в консерватории и выполняет свои обязанности преподавателя в полном объёме.

Как-то Калерия Иосифовна рассказала мне, что назвали её этим именем потому, что мать была увлечена романом “Жизнь Тарханова”. Но сама Калерия Иосифовна никогда не читала этого произведения, о чём сожалеет.

В Национальной библиотеке Беларуси есть первая часть, которую не выдают на руки. Очень хотелось бы сделать подарок Калерии Иосифовне. Буду пытаться приобрести через интернет.

Я вижу с какой гордостью и любовью вы храните память о ваших замечательных предках. Это так радостно видеть!

У меня есть вопрос по поводу продолжения ” Жизни Тарханова” – 4-й части “Семья”, изданной в Берлине в 1925 году (может, я ошибаюсь). Книга была издана на русском языке? У вас есть текст этой книги для переиздания?

Я желаю вам географического расширения деятельности по популяризации творчества вашего прадедушки!)

Надеюсь, мы можем подружиться!

С уважением, Вета Шеина»

Мы действительно подружились. И подружил нас роман прадеда «Юность». А сейчас вместе с Ветой мы думаем о возможности издать этот роман в Беларуси.

Когда в 2016 году в Минске открывалась большая выставка о жизни и творчестве Е.Н. Чирикова Калерия Иосифовна в свои 90 с лишним лет приехала на торжественную церемонию и выступила с проникновенной речью об истории своего имени, пришедшего к ней из романа «Юность».

Время бежит неумолимо, меняются поколения, но приходят к нам из прошлого дорогие нам лица не только предков, но и литературных героев любимых романов.

Михаил Чириков.

4 апреля 2017 г., Нижний Новгород.

(Опубликовано: Юность, 2017, № 12. С. 108 – 113).

НИЖЕГОРОДСКИЙ ОСТРОГ В РОМАНЕ Е.Н. ЧИРИКОВА «ЖИЗНЬ ТАРХАНОВА»

Часть 1 «ЮНОСТЬ»

XXV

– Прощай, Зоя!

Уже – светало, когда я, в сопровождении усатого жандарма, ехал в место своего продолжительного успокоения. Грустным взором я окидывал знакомые пустынные еще улицы спящего города и мысленно прощался с особенно памятными местами. Вон там, в переулке, живет моя милая Зоя! Стоит только подняться в гору, потом свернуть в переулок и увидишь дорогое крылечко. Ах, как хотелось бы соскочить с извозчика и побежать туда, войти, поцеловать сонную девушку (ведь она теперь спит уже!) и еще раз сказать ей:

– Прощай! Надолго. Не забудь!

А вот и тот домик, где жила Зоя гимназисткой. Через забор видны старые березы, под которыми мы занимались с ней алгеброй. Ах, как давно это было!.. Потянулась ограда общественного сада, где мы впервые встретились… Весь город полон милых, нежных воспоминаний, связанных с… Невеста!.. Она – моя невеста! Зоя – моя невеста!.. Странное слово. Я повторял его одними губами и вдруг радостно засмеялся…

Жандарм покосился и сказал:

– Вам всё смешно, господин Тарханов.

– Смешно, ваше благородие! – ответил я и опять громко расхохотался.

– По сторонам нечего глядеть!

– Я еще не в тюрьме, милый.

– Говорить нельзя!

– А думать я могу?

– Этого никому не закажешь…

– Вот то-то и есть, братец… Душу в тюрьму не посадишь..

– Тпру!..

– Приехали.

В предрассветных сумерках угрюмо высились тяжелые стены и башни тюрьмы с какими-то странными воротами в глубокой нише. Загремел тяжелый засов и заскрипели железные ворота.

– Политический!

Под мрачным сводом ворот кто-то ходил с фонарем, звенел ключами. Переговаривались вполголоса, а потом приблизился человек с шашкой и револьвером на боку и строго приказал:

– Пожалуйте в контору!.. За мной.

Долго держали в конторе, что-то писали и о чем-то и с кем-то говорили по телефону, а потом стали обыскивать, выворачивая карманы и обглаживая всё тело цепкими, дрожащими руками:

– Вот патрет при них какой-то!..

– Прошу разрешить взять его с собой в камеру. Это – моя… невеста.

– Нельзя.

Я долго спорил и горячился, но пришел злой смотритель и сказал:

– Никаких невест! Пожалуйте в камеру… Уведите его в No 2.

– В башню их, ваше благородие?

– В башню No 2.

Меня повели длинными корридорами, вдоль которых прохаживались тюремные стражники с звенящими ключами.

– Пожалуйте сюда!

Угловая дверь стукнула и растворилась, кто-то слегка подтолкнул меня в спину, и дверь закрылась.

Так вот она, тюрьма, о которой я так часто думал! Башня, круглая, высокая, с круглым окошечком вверху. Кровать, столик, табурет, жестяная лампочка… Словно я донес, наконец, какую-то тяжелую ношу и не было больше сил держаться на ногах. С трудом сбросив шубу и калоши, я упал в жесткую постель и заснул крепким, тяжелым сном, мертвым сном без сновидений… Когда я проснулся, то не сразу вспомнил, где я и что вчера случилось. Но вверху, под потолком, мне приветливо улыбнулось солнечное пятно решетчатого окошечка, и пробужденная память с быстротой молнии воскресила весь вчерашний день и всю ночь, вплоть до тюремных ворот… Сколько пережито в этот прошедший день и прошлую уже ночь! Кажется, что за всю жизнь не было столько горя, тоски, радости, волнений и мук совести, столько огромного счастья. Целая вечность осталась там, за этими каменными стенами круглой башни. Я лежал и, вспоминая этот день и ночь, вновь переживал прожитое и снова терзался муками, был в театре на “Евгении Онегине”, сидел в буфете и доживал последние часы своей жизни, потом был спасен Зоей, одной ее таинственной фразой: “я никогда не призналась бы потом Онегину, что всё еще люблю его”… Кажется, она сказала так?!.. А потом – проводы до дому, снежки, ласковый голосок и ласковый взгляд, умные разговоры о чем-то с Игнатович… Странная особа: обижается, что я люблю не ее, а Зою… Потом зловещий красный абажур на квартире и спина Николая Ивановича, любовно обхваченная рукой жандарма… Потом тревожный ночной визит к Зое и последняя прогулка на воле в тихую ночь и… счастье, счастье… счастье!.. Если подумаешь, что в это утро я мог бы уже лежать холодным трупом на столе анатомического театра, охватывает какая-то бешеная радость… Не жить, не знать, не любить… так жестоко обмануться!.. Зоя, Зоя! О, прекрасное, любимое имя! Ведь в нем – жизнь, по-гречески “Зоя” значит – “жизнь”!.. Это ты вернула меня к жизни, это ты отняла меня у смерти!

– Благодарю тебя, как Бога, который послал мне светлого посланника, чтобы удержать мою руку от последнего непоправимого движения!..

Весело играет на стене солнечный зайчик. Должно быть, теперь хорошо на улицах: солнечно, радостно, людно. Счастливые воробьи: они так весело и оживленно разговаривают где-то вверху, под самым окном… Посмотрел бы в окошечко, да высоко, не достанешь..

Загремел засов двери, брякнули ключи. Ко мне! Кто там идет?..

– Кипяточку!

Стражник с добродушным лицом принес и поставил на столик жестяной чайник с кипятком и оглядел камеру.

– Чай-сахар имеете?

– Имею, всё припас… А вот бумаги и чернил!.. Надо письма написать.

– Не сразу. Вот пойдет надзиратель с вечерним обходом – и заявите…

– Сколько времени?

– Одиннадцатый.

– А хорошо сегодня на улице?

– Очень приятно.

– Погоди-ка!..

Ушел. Опять бряцание ключами, лязг железа и полная тишина…

– Ну-с, надо приспособляться к новой жизни…

Пожалуйте, жених, чай пить из жестяного чайника; о самоварчике пока не мечтайте!.. Заварил чаю, походил, подробнее ознакомился с новым жилищем. Если бы не круглая, сводчатая комната да не так высоко окошко, в общем не так уж дурно… Другой бедняк-студент сказал бы: “дай Бог всякому!”… Готовая квартира, отопление, освещение и еще три рубля шесть гривен в месяц жалованья… Ничего! Проживем! Терпи казак – атаманом будешь… Это “многих славных путь”… Я перебирал в памяти любимых писателей, и оказывалось, что все они сидели в тюрьмах, а некоторые побывали даже и на каторге… Стал рассматривать стены. Есть тайные пометки, фамилии, изречения, даты водворения в башне. “Арестован 15-го мая 188… г. С. Т.” “Ах, подруженьки, как скучно”… “Иванов – предатель”…

“Жизни вольным впечатленьям душу вольную отдай, человеческим стремлениям в ней проснуться не мешай”, “а, б, в, г, д – е, ж, з, и, к – л, м, н, о, п”… Азбука для перестукиванья. Это – вещь полезная. Однако, чай готов. Пожалуйте кушать! Уселся и с удовольствием стал пить горячий напиток, так тесно связывающий меня с вольными жителями. Пил, а сам думал о том, что делает теперь Зоя и как она тоскует обо мне… Почему так приятно знать, что по тебе тоскует на воле прекрасная девушка? Не знаю. Но от этой мысли на лице бродит приятная улыбка и хочется смеяться. Приятно также думать, что сегодня мой арест служит главным предметом разговоров среди студентов и товарищей, среди курсисток и профессоров. Это связывает меня бесчисленными нитями с волей, с городом, с людьми и с солнцем, которое играет на стене зайчиком.

– Слышали… Геннадий Тарханов сегодня ночью арестован!

– Ну!

– Вместе с Николаем Ивановичем.

– За что?

– Неизвестно. Говорят, нашли много нелегальщины…

– Типография взята…

– Врешь! Никакой типографии, а склад нелегальной литературы…

Воображаю эти тревожные разговоры, тревожные лица, тревожные слухи…

А за что я, действительно, взят? Ведь ничего предосудительного у меня в комнате не нашли. Чорт их знает! Загадочно. Впрочем, на первых же допросах всё это должно выясниться. Подождем, над нами не каплет. Жаль вот, нет французской булки. Палаша всегда приносила еще тепленькую. Палаша!.. Славная баба: заплакала, когда меня увозили, и спрашивает у жандарма:

– Куда вы его, идолы, увозите? Что он вам помешал?..

– Молчи, а то протокол составлю…

– Составляй!.. Больно я испугалась. Мало вам одного, обоих забрали!..

– А славная старуха – мать у Николая Ивановича: как она гордо говорила с жандармами. Ни одной слезинки!

– Я вам ничего не скажу: если угодно, можете и меня в тюрьму…

Молодец старушка!.. Хорошо! Много на свете честных, стойких людей.

– Ну-ка еще стаканчик, господин политический арестант!

– Гм… Политический арестант. Я – политический арестант. Неужели? Да, это несомненно. Зоин жених – политический арестант…

Н-о-очь, успели мы всем нас-ла-диться…

Что ж на-ам делать, не хо-о-чется спа-а-ать…

Стук в железный засов двери, потом появление стражника.

– Петь здесь не полагается. Здесь – тюрьма, а не дома!

– Тюрьма? Я и забыл, братец…

– Вот вам обед.

– Уж обед? А я еще чай не кончил…

– Не мое дело. Нам нельзя с политическими разговаривать.

– Нельзя? Почему?

– Так. Приказ такой.

– А ты – женатый?

– Я-то? Женатый… У меня трое детей… В деревне…

– Скучаешь, поди?

– Конечно! Сам слободен, а всё одно что политический… Нельзя нам…

– Погоди-ка!..

Махнул рукой и ушел, не оборачиваясь. Вот чудак! Ну-ка, что у вас за обед? Поди, не хуже кухмистерской Волкова… Гм!.. Что такое и как оно называется?.. Что-то в роде щей: плавают кусочки капусты, пахнет кисленько, цвет – янтарный. Попробовал. Гм… Нет, у Волкова всё-таки добросовестнее. Хлеб ничего себе, корочка даже не без пикантности. Надо есть: другого не дадут. Главное – набить чем-нибудь проклятое брюхо, а там наплевать… Эх, да тут еще каша гречневая!.. Ну, унывать нечего. У других и этого нет… одним чаем пробиваются… Удивительно: все щи съел и всю кашу! А всё-таки неудовольствие на пищу выразить следует, а потом устроиться на собственное иждивение: за восемь рублей можно получать и здесь приличный моему званию обед. А теперь поваляемся и помечтаем о Зое, о моей милой невесте. Эх, голубка, как бы я хотел очутиться теперь с тобой на волжском пароходе!.. Помнишь? Синяя ночь, мириады звезд, соловьиные песни в горах, красные и зеленые огоньки, эхо свистков протяжных, иногда грустных таких… Сели бы мы с тобой где-нибудь в темном уголке на балконе и, прижавшись друг к другу, стали бы смотреть то на звезды, то в глаза друг другу. Ветерок бы играл прядью твоих золотых волос и щекотал бы мне щеку…

– Пожалуйте на прогулку!..

– Куда?

– На прогулку…

– С нашим удовольствием!.. Да здесь совершенно правильный образ жизни. Сколько можно гулять?

– Четверть часа.

– Ну, это маловато, ваше благородие!..

– Не зовите так.

– А что же? Из уважения к вашей деятельности.

– Услышит надзиратель, на меня обидится…

– На тебя-то за что?..

– Подумает, я так приказываю…

– Обидчивый он, должно быть.

Ах, какой дивный денек!.. Солнечный, ликующий… Еще конец января, а в этом дне уже бродят какие-то предчувствия приближающейся весны. Солнышко-то как припекает!..

Я встал у каменной стены, где доставало солнце, и, зажмурив глаза, стал вслушиваться в голоса жизни за оградой нашего мрачного замка.

– А вы, господин, гуляйте!..

– А вам какое дело, хожу я или стою!

– Нечего у стены прохлаждаться!.. Ходите, а то пожалуйте обратно…

– Странно…

Я пошел гулять по расчищенной около стен дорожке, а страж подошел к стене и старательно осмотрел то место, где я стоял.

– Что, не проковырял я стены пальцем?

– Разговаривать нельзя. Ходите и больше без всяких выражений!..

Походил я “без всяких выражений” по дворику, попил грудью пахнущего снегом бодрящего воздуха, посмотрел на небеса, по которым куда-то проплывали вольные тучки, и, послав привет в ту сторону, где жила Зоя, пошел домой, в свою мрачную башню… И когда я туда вернулся, я впервые почувствовал неволю… Раздразнил меня яркий солнечный день, разбередил тоску по свободе и по моей, и близкой и далекой, невесте… Опять и близко и далеко ты, мой чистый белый голубь!..

Тускло прошел остаток дня. Ушло от окна солнышко, повисли в камере сумерки и сводчатый потолок башни почернел. Нечего было делать и плохо думалось. Я то валялся в кровати, то начинал, как белка в колесе, кружиться по круглой комнате. То останавливался и, прислушиваясь, ждал чего-то, то садился на табурет и бурчал потихоньку:

Наша жизнь ко-рот-ка, все уно-о-сит с собою…

Наша ра-а-дость, друзь-я-а, пронесется стрело-ю…

А в тишине, объявшей тюрьму в сумерках, было слышно, как по коридору шагал побрякивая шашкой, тюремный страж. Как неожиданному другу, обрадовался я желтому огоньку жестяной лампочки. Казалось, что кто-то родной тайно пришел разделить мое тоскливое одиночество. Потом – опять кипяточек, чай и, наконец, поверка.

– Нельзя ли книг, бумаги, чернила?..

– Преждевременно. Хлопочите у жандармского полковника: вы пока под следствием…

Опять тишина, глухие шаги в коридорах, побрякивание оружием и ключами…

Ах, как долга ночь в одиночной тюрьме!.. Всё кажется, что кто-то стонет и потихоньку плачет… Не спится: мысли бродят на воле и летают около любимых людей и любимых мест. Чуть задремлешь и снова очнешься; прислушаешься, вздрогнешь от лязга оружия за дверями:

– Смена!..

Ах, как долга ночь в одинокой башне!..

XXVI

В ритмичном однообразии бегут дни и ночи, и нечем отличать их друг от друга. “Кипяточек”, обед, прогулка, опять “кипяточек”, желтый огонек лампы, поверка и гробовая тишина пропитанной какой-то нервной напряженностью тюремной ночи… Словно оторвалось время от своей бесконечной протяженности и разорвало твою жизнь пополам… Позади – ярко, прекрасно, красочно и пестро, а теперь и впереди – тихая звучная пустота. Никаких известий не долетает из живого мира, словно он прекратил свое существование. Все забыли, все!.. Хотя скорее бы начались допросы… Ни книг, ни писем, ни бумаги; никто не отвечает на “выстукивание”… Эта проклятая башня похожа на каменный склеп. С нетерпением ждешь бани и всенощной. В бане моешься вдвоем с тюремным стражником, но совершенно позабываешь о тюрьме: в огромной деревянной бане мы оба голые и потому происходит полное уравнение в наших положениях; мы тихо и дружно разговариваем о деревне, о родных, о мужиках и горожанах, помогаем друг другу потереть спину, шутим и смеемся:

– Коли разденешь людей, так все одинаковы… Который стражник, а который политический – разбери-ка поди!..

– Не разберешь… А только промежду вас мало толстых и старых…

Постепенно становимся откровеннее, переходим к недозволенным разговорам. Стражник озирается и говорит шопотом, грозит пальцем… Да, ничем не запрешь человеческой мысли… Не придумали еще таких замков!..

После бани чувствуешь себя снова бодрым и снова способным терпеливо нести тоску одиночества. А перед праздниками хожу в тюремную церковь послушать, как под кандальный звон поют уголовные арестанты. Для политических в церкви есть особые клетки: ничего не видно, только – слышно. Кротко звучит под сводами старческий тенорок священника, с каким-то исступлением поют арестанты воззвания к Господу, и вздохи перемешиваются с бряцанием ножных кандалов… Море человеческого страдания гудит своим прибоем в этом пении и Распятый Страдалец воскресает в памяти и в сердце…

Вот уже три недели, как я в тюрьме. Эти три недели кажутся тремя годами – и тремя часами: последний на воле кажется бесконечно далеким, а протяженность тюремного пребывания прячется под однообразием дней, которых нечем различать. Понятие о времени становится туманным. Иногда забываешь, какой день и какой час. Всё больше твоя жизнь становится механической. Когда ночью спишь с раскрытой форткой, бывает слышно, как на городской башне бьют часы: с поразительной быстротой колокола выбивают час за часом. И когда вспомнишь, что с каждым боем колоколов обрывается новый час твоей жизни, то вдруг делается страшно: ведь из таких кусков состоят дни, недели, месяцы, годы… Начинаешь думать о смерти, потом вскакиваешь и начинаешь бегать по камере. Хочется закричать:

– Отдайте мне мою жизнь! Вы не имеете права сокращать ее. Отдайте мне эти украденные у меня часы, дни! Ведь в них, в каждом из них – кусок моей радости, счастья юности!..

Но оглядишься вокруг и печально ухмыльнешься: круглые глухие стены никому ничего не скажут…

После прогулок – хуже: словно разбередишь тоску любви и тоску по воле. Забыла, забыла… Я хотел бы пристально посмотреть в твои глаза и молча прочитать в них свой приговор. Может быть, если бы я был на воле, я смог бы снова разбудить твое изменчивое сердце, как это я сделал уже однажды. Но я бессилен, а твоя любовь убегает всё дальше, с каждым часом дальше… О, проклятие… вам, круглые желтые стены!.. Когда-нибудь я разобью вас своим лбом и освобожу душу, оставив один труп… Пусть он валяется в башне и своим смрадом кричит о свободе…

Однажды после прогулки, когда я был в таком настроении, дверь камеры растворилась и вошел надзиратель:

– Получите письма!..

Письма! Мне письма! Целых восемь писем!.. Какое счастье!.. Я схватил письма и, как собака с костью, отошел в угол и стал ждать, когда смолкнет звон ключей. Письма. От кого? Это – почерк мамы, а это… от Зои, от Зои!.. Ура, меня не забыли!.. Сперва – от Зои: шесть открыток… “В губернскую тюрьму, политическому арестанту Геннадию Николаевичу Тарханову”. “Милый, родной мой, люблю и тоскую. Твоя З.”.

– Как я счастлив! Как я счастлив! И как я люблю тебя…

Я смотрел на письмо, перечеркнутое со всех сторон желтыми полосками испытующей тайны писем жидкости, нежно поцеловал его и не мог наглядеться на слова и буквы, ожившие и говорящие мне много тайного, о чем не откроют вам никакие ухищрения…

“Милый, родной, любимый!.. Сегодня ходила в жандармское просить свидания. Не дают, голубчик. Обещают после допроса. Теряю терпение. Будь здоров! Терпи! Помни, что ты не один и, где бы ты ни был, с тобой – друзья и твоя З.”.

Хлынула в душу такая радость, такая беспредельная благодарность жизни, всему миру, всем людям-друзьям, что не стало сил сдержать благостных слез, и я, повалившись в постель, уткнулся в подушку лицом и долго всхлипывал и глотал слезы радости… Какой я счастливый!..

“Здоров ли ты, мой хороший? Страшно беспокоюсь. Сегодня ночью видела скверный сон и, проснувшись, долго плакала. Когда же меня пустят к тебе! Целую и благословляю. Если можно, напиши, что помнишь и… Твоя”.

“Люблю и помню. Сегодня ходила жаловаться к губернатору. Обещал поговорить по телефону с полковником. Скоро увидимся. Напиши хотя два слова. Вся твоя З.”.

“Что же это такое?.. (три строчки вымараны цензурой жандармского управления). Разве невеста не так же близка тебе, как мать? Ее – пустят, а меня не хотят. Сейчас еду к губернатору. Целую тысячу раз. Твоя навсегда З.”.

“Родной мой! (вычеркнуто пять строк). Подаю жалобу министру внутренних дел. Разбранилась с товарищем прокурора и с полковником. Если не получу разрешения на свидание, поеду в Петербург. Не может быть, чтобы был такой закон. Люблю всеми силами души. З.”.

Какая она… энергичная и упрямая! И как деятельна ее любовь! Почему же все письма пришли разом? Когда они написаны? Рассматриваю почтовые штемпеля: продержали и измазали… читали и, конечно, посмеивались…

Я злобно сжал кулаки и стал бегать по кругу…

Только бы выйти, только бы выйти на волю!.. Значит, и мои письма только сегодня получены Зоей… Напрасно я упрекал ее в забывчивости… Вместо радости ей – опять огорчение… Какая свинья ты, Геннадий Николаевич, неблагодарная свинья!.. И кислятина: просидел три недели и раскис. Стыдись, братец, вспомни судьбу Сони!.. Ни одного упрека, ни одной слезинки даже в такой момент, когда она писала последнее в жизни письмо…

– Святая… Прости мое малодушие!.. Что пишет мама?..

“Милый сын Геннадий! Я живу здесь уже вторую неделю и жду, когда мне позволят с тобой увидеться. Измучилась, бегая по разным канцеляриям, устала, хвораю. Не жалеете вы своих родителей! Вчера внесла в контору тюрьмы двадцать рублей на твое содержание. Питайся хорошенько. Как только позволят, приду, а пока остаюсь любящая тебя мать”…

“Милый сын Геннадий! Сегодня встретилась у полковника с какой-то девицей, называющей себя твоей невестою. Подтвердить полковнику, что это – твоя невеста, не решилась, потому что впервые вижу эту особу…” Не дочитал. Почувствовал в матери врага и громко заговорил, ходя по камере:

– Это – не особа, а девушка, которую я люблю, которая… да, дороже тебя мне! Поняла? Как ты смела… Какое тебе дело… Оставь меня!.. “Особа”!.. Как это грубо… “Питайся хорошенько”… У вас на первом плане – брюхо, а с душой вы не любите стесняться… Так знай же, что если будет поставлен вопрос о свидании с которой-нибудь одной из вас – я выберу “эту особу”… Ведь и ты была когда-то такой особой. Забыла… Эгоисты, вы требуете монополии на любовь детей, а сами…

– Пожалуйте на допрос!

– Наконец-то!.. Как манны небесной жду я этого допроса…

– Потрудитесь одеться: допрос в жандармском правлении, а не в конторе.

– Тем лучше… Прокачусь по городу…

Допрос! Допрос! Ведь это значит, что скоро я увижу Зою, получу право иметь книги, перо и бумагу, буду знать, в чем меня обвиняют и чего можно ждать в будущем. С этим допросом связан перелом в моей жизни. Да здравствует допрос!

– Я к вашим услугам.

В конторе жандарм принял меня под расписку в разносной книге и повел к воротам. Впервые после того как они затворились за мной, ворота раскрылись. Возликовала душа, всколыхнулась и, как птица из клетки, полетела с радостным пением на свободу. Было сверкающее морозное утро, тихое такое, белое утро; телеграфные проволоки казались мохнатыми от иглистого инея, деревья стояли в белых кружевах; под лошадиными мордами болтались белые бороды; снег под полозьями приятно поскрипывал; над белыми крышами домов клубился кажущийся через солнце розоватым дым.

– Солнце на лето, зима на мороз, – сказал извозчик, похлопывая рукавицами, и мы поехали. Глаза, привыкшие к мраку и стенам, привольно убегали в длинные перспективы улиц, жадно пили яркий свет и торопливо перескакивали с предмета на предмет, а грудь широко раскрывалась и с жадностью вбирала глубоким дыханием свежий морозный воздух; дрожала какая-то радость во всем теле и хотелось ехать бесконечно долго. Иногда взор ловил торопливо шагавших по тротуару студентов, учащихся девушек – тогда испуганно вздрагивало сердце и начинало стучать в висках: не Зоя ли спешит к губернатору, добиваясь свидания со мной? не знакомый ли товарищ бежит на лекции? Вот если бы Зоя!.. Закричал бы, не выдержал…

– Тарханов! Целую!..

Кто это?.. Игнатович… Радостно кивнул головой, а Игнатович стала махать муфтой.

– Не оглядывайтесь! Нельзя.

Вот неожиданная встреча! Не люблю Игнатович, а страшно рад этой случайности. Увидит Зою и первым делом расскажет, что видела меня. Зоя будет завидовать и расспрашивать о всех подробностях нашей встречи! От этого мы почувствуем себя хотя немного поближе друг к другу. Что она крикнула? “Целую!..”. На каком, однако, основании? Ну, да Бог с ней! Как смешно она махала муфтой: бежит и машет муфтой. Ведь в сущности она недурная девушка, хороший товарищ, даже красива. Касьянов безнадежно томится по ней. А вот я… не выношу, а она ко мне тяготеет. И тоже безнадежно. Как всё это странно складывается!

– Тпру!..

Поднял голову – “Фотография”…

– Почему “Фотография”?

– Стало быть надо. Пожалуйте!..

– А, вот в чем дело: привезли снимать политического преступника. Иду впереди жандарма и горжусь своим положением: вот и я попаду в галлерею портретов, которые будут потом запрещенными. Кто-нибудь потом будет рассматривать мой портрет и сочувственно говорить:

– Это Тарханов… Какое симпатичное, умное и грустное лицо!..

Войдя в фотографию, я прежде всего подошел к зеркалу. Давно уже я не видал своего лица и теперь с радостью и любопытством встретил его в зеркале: побледнел, выросли длинные волосы, в глазах – тень грусти и страдания. Интересное лицо; интеллигентное, напоминает писателя.

– Ну-с, можно! У меня всё готово, – сказал с виноватой улыбкой молодой фотограф, приглашая жестом руки в ателье. Я пошел за фотографом, а жандарм за мной. Еще раз мельком взглянул в зеркало, поправил волосы и, скрестив на груди руки, как молодой Чернышевский, встал перед аппаратом.

– Руки надо по швам, – неуверенно заметил жандарм.

– Я не солдат! – огрызнулся я, не изменяя позы.

Трижды меня снимал фотограф – и ни разу я не согласился убрать руки с груди. Попросил сделать полдюжины в свое распоряжение для родных.

– Мы не имеем права без разрешения…

– А я сам имею право делать это с собственной физиономией?

– Без полковника нельзя, – сердито сказал жандарм.

– Отлично, я поговорю с полковником.

Из фотографии меня повезли в жандармское правление на допрос. На улицах стало люднее. Прохожие, кто со страхом, кто с сочувствием, провожали наши санки, иногда в изумлении останавливались и качали головой. А мне это было очень приятно, не знаю – почему. Приехали.

Канцелярия. Пишущие в молчании жандармские унтеры. Тишина, шопот, осторожное звяканье шпор и скрип стальных перьев. Из закрытой двери вышел унтер на цыпочках и поманил меня пальцем. Вхожу в большую комнату. За большим столом, накрытым зеленым сукном, сидят: полковник, ротмистр и прокурор.

– Присаживайтесь!..

Сел, исподлобья посматриваю на врагов и делаю спокойно-невинное лицо. Полковник пошептался с ротмистром и тот начал спрашивать, сколько лет, какого звания, привлекался ли раньше по политическим делам и т. д. Когда спросил, холост или женат, я серьезно ответил:

– Пока холост, но скоро женюсь.

– Это к делу не относится.

– Да, к делу не относится, но ко мне очень относится. Я прошу вас, господин прокурор, занести в протокол, что у меня отобрали портрет моей невесты и что отказывают в свидании с ней.

– И это к делу не относится.

Начался перекрестный допрос. Знаком ли с Николаем Ивановичем, давно ли состою в партии народовольцев, знаком ли с каким-то “Кудрявым”…

– С Николаем Ивановичем не мог быть незнаком: он – сын моей квартирной хозяйки. В партии счел бы за честь состоять, но, к сожалению, не состоял; никакого “Кудрявого” или лысого не видал и не знаю…

– Где были в ночь ареста?

– Гулял с невестой.

– Где взяли “Письма” Миртова?

– Купил на толкучке в бумажном хламе.

– Где именно?

– У какого-то татарина-старьевщика. Прочитать не успел.

– Предупреждаю, что сознание облегчает участь преступника…

– Но вы объясните, в чем мое преступление; я этого еще не знаю.

– У нас есть указания, что вы занимались пропагандой среди студентов.

– Ваше счастье, но у меня-то их нет!

– Посмотрите внимательнее: не узнаете ли вы вот этого господина!

Подали фотографическую карточку кудрявого парня, по виду рабочего.

– Впервые имею удовольствие видеть.

– А если я вам скажу, что это лицо призналось в знакомстве с вами?

– Значит кто-нибудь из вас: вы, господин полковник, или это лицо, сказали ложь…

– Я попрошу вас быть поделикатнее! – заметил прокурор.

– Ну, извратили истину.

Полковник остановил на мне тяжелый, продолжительный взгляд. Я ответил тем же. Не сморгнул глазом. Я видел, что кроме “Писем” Миртова и подозрений у них ничего не имеется, и потому воспрянул духом и стал храбр и дерзок. Особенно меня обрадовала ложь относительно этого “Кудрявого”, которого я, действительно, никогда в жизни не видал… А затем ни слова о нелегальной библиотеке, о наворованном шрифте, о членах нашего кружка… Ура! Я – в полной безопасности. Ротмистр пишет протокол, а прокурор о чем-то тихо совещается в отдалении с полковником. Видно, что прокурор раздражается. Это тоже прекрасней признак.

– А-а… Так вы, господин Тарханов, не желаете показать, что получили этот гектографированный экземпляр “Писем” Миртова от сына вашей хозяйки? – спросил издали полковник.

– Я, господин полковник, не могу клеветать на людей. Я вам повторяю, что купил их на рынке и сам отвечаю за свою любознательность. За это удовольствие я уже месяц сижу в башне… Не было бы обидно, если бы хотя успел прочитать…

– Не советую, молодой человек. Прекрасно, если вы говорите правду…

И полковник начал отеческое внушение: он говорил о престарелой матери, о гибельных и лживых увлечениях молодежи, о строгих карах и бедствиях в будущем. Я сделал кроткий вид и тихо прошептал:

– Ко мне это не относится… Не понимаю вашего сожаления…

– Вы вот собираетесь, молодой человек, жениться без согласия матушки. Я имел удовольствие познакомиться с вашей невестой. Дай Бог, чтобы ваш выбор был удачен, но скажу одно: эта девушка дерзка и…

– Господин полковник!.. Это к делу не относится.

Полковник рассмеялся, прокурор – тоже. Я сейчас же этим воспользовался.

– Я прошу свидания с невестой и матерью, о разрешении иметь книги, бумагу, чернила…

– Получите… А свиданье я могу вам дать… Ммм… Воскресенье, в двенадцать дни.

– Благодарю вас…

– Потрудитесь подписать протокол допроса.

Я перечитал протокол и трясущейся от радости рукой подписал и капнул чернилами.

– Виноват!..

Стоящий поблизости унтер схватил лист и слизнул кляксу.

– Теперь можете…

– Домой?..

– Не-е-т-т… Пока еще в заключение. Не имеете претензий на помещение?

– Нельзя ли перевести из башни?..

– Это я могу для вас сделать теперь же… Эх, молодежь, молодежь!..

Я слегка поклонился и пошел за жандармом, не чуя под собой ног от счастливого исхода так долго ожидаемого мною допроса… А когда ехал в тюрьму, то потихоньку посмеивался в приподнятый воротник и говорил мысленно:

– Не на дурака напали, господин полковник!..

В тюрьму я вошел на этот раз без всякой тоски и озлобления. А когда проходил по коридору в башню, то весело бунчал:

– Трам-та-та, та-рарам…

XXVII

Воскресенье! Воскресенье!.. Не скоро еще воскресенье: сегодня только вторник… Еще осталось целых пять дней… Как дадут свидание: сперва с мамой, потом с Зоей, или с обеими вместе? Лучше бы врозь: мама будет стеснять нас. Хочется смотреть на Зою и ласкаться с ней глазами, слушать ее голос и перемолвиться о том, как нам быть в будущем. Для мамы она только “особа”, а для меня – всё…

Теперь я жил только ожиданием. Дни тянулись бесконечно долго. Хотелось бы их просто вычеркнуть из своей жизни. Ложился спать я с мыслью: “слава Богу, еще день прошел!” – а просыпался с тоской нового ожидания. Старался спать как можно больше, но как нарочно сон убегал от меня, и я валялся в полузабытье, и ночь была особенно тяжела, потому что в тишине ее я оставался с глазу на глаз со своим ожиданием. Меня перевели из башни в обыкновенную камеру, и теперь, едва наступали сумерки, со всех сторон начинались глухие нервные постукивания переговаривающихся заключенных. Казалось, что стучат не люди, а какая-то внутренняя сила в камне стен. Иногда эти постукивания, похожие на работающий телеграфный аппарат, рождались где-то очень близко: под подушкой или под кроватью. Раньше я жаждал этих переговоров с помощью стуков, но теперь они мучили меня: мне хотелось думать только о Зое и о предстоящем свидании с ней, а тут со всех сторон мешали. Прямо пытка какая-то. Кто-то в соседней камере стучал прямо мне в ухо, стучал с требовательной и раздраженной настойчивостью.

– Ту-ту, ту!.. Ту-ту, ту!.. Ту-ту-ту!.. тртртрт… Ту! Бог его знает, кто он такой. Не хочу. Убирайся!

И я сердито отлягивался ногой в стену. На третий день после прогулки, когда я прилег подремать и над ухом снова застукал камень стены, я стал считать… Что такое? Кажется – мое имя! Постучал, слушаю и считаю стуки, в уме перевожу их на буквы: “К-а-с-я-н-о-в”… Уж не Касьянов ли? Неужели он!

– К-т-о-т-ы?.. К-т-о-т-ы?..

Я выслушал свою тайную кличку и перепугался: а вдруг рядом шпион! И стена радостно застучала:

– Г-е-н-к-а, Г-е-н-к-а…

– К-т-о-т-ы?

– К-а-с-я-н-о-в.

– В-а-с-к-а?

– Д-а.

– К-о-г-д-а?

– Н-о-ч.

– Н-а-ш-л-и?

– Н-т.

Вот так история! Близко ходят около нашей нелегальной библиотеки, а найти не могут. Опасность, однако, близко…

– З-а-ч-т-о?

– О-б-ы-с-к, н-а-ш-л-и х-и-т-р-у-ю м-е-х-а-н-и-к-у.

– С-к-о-л-ь-к-о?

– О-д-и-н.

Дурак, держит по ночам у себя в квартире “Хитрую механику”!.. Постукал еще, узнал кое-какие новости и попросил больше не стучать: загремел засов двери, кто-то входил в камеру.

– Если будете перестукиваться, пожалуюсь полковнику и не получите завтра свидания…

– Я? перестукиваюсь? С чего это вы взяли?.. Да я не умею и перестукиваться-то!..

– Что же, сама стена стучит?

Лучше пока воздержаться: ждал-ждал, почти дождался и вдруг не дадут. Эх, опять стучит Касьянов…

– М-о-л-ч-и, о-п-а-с-н-о.

Суббота… Завтра, завтра… Последний день моих мучений!.. Он был бы длиннее всех предыдущих, если бы не было бани и всенощной…

– В баню желаете?

– Да, да… Конечно!

– Собирайтесь!

– Сию минуту…

Э, да сегодня тает. Ласковый денек! Весной пахнет. На карнизах башен огромные ледяные сосульки роняют тяжелые капли. На тюремной крыше каркает ворона. Тропа к бане сыроватая. Мокрый воздух. Захотелось поговорить с вороной: махнул ей шапкой, она полетела и закаркала:

– Кар-карл-карл!

Хорошо! Возьми меня, ворона, с собой полетать над Зоиным домом!

В бане мылся медленно, лениво, стараясь протянуть побольше времени. Говорить с стражником не хотелось. Бултыхался в воде, потихоньку мурлыкал и взбивал в шайке пузыристую мыльную пену.

– Масленая на дворе…

– Что ты говоришь?..

– Блины скоро, а там пост…

– Да, а там – Пасха! Христос воскрес!.. Политический ведь Он был…

– А вы полно… грех так-то…

– А как же!

Начал объяснять. Стражник покачивал головой и вздыхал:

– Так-то оно так, а всё-таки…

– А за что Его распяли, – знаешь?..

– Жиды Его…

– Свой народ.

Заспорили. Стражник рассердился.

– Ну, мойтесь, мойтесь, а то и ничего… Одевайтесь! Не наше дело…

Не хотелось есть, оставил обед нетронутым. На прогулке всё смотрел, как падают с сосулек водяные шарики, и как воробьи дерутся на сырой голой березе, каким-то образом попавшей на тюремный дворик, где прогуливались политические. Шуба на плечах казалась сегодня тяжелой, ходил нараспашку, часто смотрел в небо и жадно глотал влажный воздух. До, всенощной томился, словно умирающий. За всенощной пришел в умиление, молился Богу, верил в Него, просил не открывать нелегальной библиотеки и благодарил за скорое свидание с Зоей. А ночью… ночью метался в постели, как больной в жару, и не находил удобного положения. Вставал, ходил, пил воду и, раскрыв фортку, прислушивался, как где-то беспокойно лаяли собаки, и смотрел на одинокую звезду, синеватым огоньком смотревшую с синих небес ко мне в камеру… Разговаривал с ней о Зое:

– Быть может, и Зоя теперь смотрит на тебя… А если она спит уже, загляни к ней в окно и тайно разбуди сердце и шепни о том, как тоскует ее милый…

Захотелось писать стихи. Подошел к стене и стал царапать спичкой:

Надо мной склонилась русая головка

И коса упала ко мне на плечо…

В полутьме сверкнула глазами плутовка

И поцеловала крепко, горячо…

– Тук-т-т-т-тук!..

Не спит Касьянов, мешает писать стихи. Чего еще тебе надо:

– Тук!

– Н-е-с-п-и-ш?

– Д-а.

– Ч-т-о д-е-л-а-е-ш-ь?

– Х-о-ж-у.

– Я т-о-ж-е…

Ах, как мучительно долга эта последняя ночь перед свиданием!..

…Словно кто-то подтолкнул в сердце: раскрыл глаза и вспомнил: сегодня – свидание…

– Зоя, Зоя, Зоя!.. Белая девушка с золотыми тяжелыми косами!

Начал готовиться к встрече: тщательно умылся, надел лучшую одежду, вместо зеркала посмотрел в рефлектор жестяной лампочки, покрутил усики. Уже всё готово, а до свидания остается еще больше трех часов. Не стоят ли мои часы? Нет, идут. Ходил по камере и в такт шагу потихоньку напевал:

“Вот нейдет,

Да вот придет!…”

Кружилась голова от беспрерывного круговращения. Я бросался в постель и, сжимая руками подушку, шептал:

– Скоро ли?

Часы раскрыты. То и дело смотрю на них и сержусь: совсем не двигаются, проклятые. Лучше не смотреть. Идут… Отпирают камеру…

– Пожалуйте на свидание!

Вскочил и задохнулся от волнения и радости…

– Погодите!.. Выпью воды…

– Шапку-то захватите!..

– Ах, да… шапку… Отлично! Вот… Где же она, шапка?.. Экое наказание!..

– Вон она, на кровати!..

– Кто пришел?

– Не могу знать.

– Старая или молодая?

– Нам неизвестно…

Бегу по длинным коридорам, стражник едва поспевает за мной. Словно лечу: замирает дух и щекочет под сердцем, не могу сдерживать смеха…

– А вы, господин, не бегите… Этого не полагается… Направо, направо!

Вот и контора. Незаметно перекрестился и вошел в будку, похожую на телефонный чуланчик. Проволочная решетка. Через нее видна женщина в черном и жандармский ротмистр…

– Мама!

Мама вздрогнула и озирается: не понимает, откуда раздался мой окрик.

Ротмистр показал ей на стул, около решетки, и она торопливо приблизилась.

– Мама!..

– Геня, Геня!.. Что ты наделал!..

Мать опустила голову и заплакала. Я смотрел на мать, и мне самому хотелось плакать: бедная старушка, похудела, состарилась еще больше и никак не поймет, что я не простой арестант, не обыкновенный преступник, и что мать должна не плакать, а гордиться таким сыном. Как ей это растолкуешь?..

– Мама! Не плачь… Ничего скверного я не сделал… Давай лучше поговорим, а то не успеем: свидание очень коротенькое…

– Что теперь с тобой будет?!. Господи, помоги перенести это!.. Я…

Путаясь в словах и глотая слезы, мама стала рассказывать мне о своем разговоре с полковником и просить меня во всем сознаться чистосердечно.

– Полковник сказал, что тогда сейчас же выпустят…

– Не верь! Не в чем мне сознаваться.

– Тебя хозяйский сын смутил… Знаю я… Ты увлекаешься, а другие этим воспользовались…

– Мама, не стоит об этом говорить. Я здоров и весел, ничего не боюсь и прошу тебя не волноваться. Ничего у меня не нашли и вообще…

Подошел ротмистр и заметил:

– Разговаривать о деле нельзя, мадам. Говорите о частных делах…

– Я говорю со слов полковника…

– Не надо, мама!.. Не ищи там друзей… Скажи, понравилась тебе моя невеста?.. Придет она сегодня сюда?..

– Я не знаю, Геня, какая невеста… Видела раз у полковника девушку…

– Ну вот она и есть!.. с золотыми косами!..

– А полковник мне говорил, что была еще другая и тоже назвалась твоей невестой и просила свидания…

– Как другая? Кто? Откуда?..

– Какая-то Вера… Вера… а фамилию забыла…

– Что за чепуха! Какая Вера?. Неужели Игнатович?

– Вот, вот!. Она. И полковник ни одной не разрешил… не поверил обеим девицам…

– Никогда Вера Игнатович моей невестой не была и не будет… Врет!

– Я, Геня, не знаю… Да и стоит ли теперь думать о женитьбе, когда еще Бог знает, что будет впереди. И молод ты, и в тюрьме…

– Ну, это, мама, мое дело…

– Рассудительная девушка не пойдет за тебя, а…

– Мама, оставим!.. Повторяю, что у меня есть невеста, зовут ее Зоей Сергеевной. Прекрасная девушка. Как только я выйду на волю, мы сейчас же повенчаемся…

– Подождал бы, подумал…

– И ждал, и думал… Вообще это дело решенное и нечего… Я попрошу тебя сходить в жандармское и заявить, что моя невеста… Господин ротмистр! Прошу передать полковнику, что я прошу о свидании с первой девушкой…

– Потрудитесь написать официальное прошение на имя прокурора.

– Прекрасно!

– А как же с книгами, бумагой, чернилами?..

– Разрешено. Можете выписать через контору тюрьмы.

– Прекрасно! Когда меня привезли в тюрьму, у меня отобрали портрет моей невесты. Могу я взять его в свою камеру?

– Нельзя: он приобщен к делу.

– Будет еще допрос?

– Неизвестно. Смотря по ходу следствия… Кажется, есть новые данные…

– Не верю.

– А в таком случае прошу меня не спрашивать. Извините, мадам, свидание кончилось…

– Неужели, господин офицер?.. Ведь я больше полгода не видала сына!..

– Это всё равно…

– Не проси, мама!.. Зря унижаешься.

– Я тебе купила кое-что из белья… Сухарей и мыла… Марок купила…

– Пора, мадам!..

– Сейчас, сейчас… Кормят-то плохо?.. Худой ты какой!.. Ах, Господи!

– Хлопочи, мама, чтобы кто-нибудь взял меня на поруки… Прощай!.. Не беспокойся!..

– Пожалуйте!..

Я махнул матери шапкой и вышел из чулана. Так кончилось мое мучительное ожидание первого свидания…

Пришел и ткнулся в постель… Тоска, тоска, тоска…

Принесли что-то. Коробка. Конфекты. От кого? Мама или… Перебираю конфекты, внимательно рассматриваю их… Несколько конфект развернуто, бумажки брошены тут же, в коробку… Взял заливной орех на бумажной формочке…

– Зоя, Зоя, милая невеста!..

На дне формочки выдавлено булавкой: “твоя З.”… Милые конфекты! Необыкновенные конфекты!.. Единственные на свете!.. Родные!.. Я взял заливной орех и долго смотрел на него: этот орех был в руках Зои… Чтобы написать: “твоя З.”, надо было вынуть орех… Я тебя, орех, не съем! Живи со мной в одиночной камере, помогай мне ждать Зою и постоянно смотри на меня с полочки, куда я тебя поставлю…

– Тук, ту-ту, тук-ту-ту!.. Погоди, Касьянов, некогда…

– Тук!

– Н-а-с в-ы-д-а-л-и, б-ы-л н-а д-о-п-р-о-с-е.

– Постой, постой!.. К-т-о?

– Н-е з-н-а-ю.

– Н-а-ш-л-и?

– Г-о-в-о-р-я-т, н-а-ш-л-и.

– В-р-у-т, л-о-в-я-т, в-с-ё о-т-р-и-ц-а-й.

– О-т-р-и-ц-а-ю.

– К-т-о с-и-д-и-т р-я-д-о-м?

– В-е-р-а И-г-н-а-т-о-в-и-ч.

– К-о-г-д-а в-з-я-л-и?

– С-е-г-о-д-н-я, н-о-ч.

Вера взята!.. Как так?.. Эх, бабье!.. А что же с Зоей… Неужели…

– Тук-ту-ту, тук-ту-ту!

– Тук!

– С-п-р-о-с-и В-е-р-у п-р-о З-о-ю.

– О-н-а т-о-ж-е а-р-е-с-т.

Зоя арестована, Зоя!.. Она сидит с нами!.. Где она сидит?.. Милая!.. Что же случилось там, на воле?.. Как же конфекты?.. Не было ли чего-нибудь в конфектах? Не написала ли по неопытности чего-нибудь лишнего? Ах, Зоя, Зоя!.. И ты – политическая арестантка… Теперь не скоро увидимся… И жалко Зою, и радостно, что мы оба под одними сводами тюрьмы… Словно кто-то еще крепче связал наши жизни и наши души…

Как только сгустились сумерки, начал без умолку перестукиваться с Касьяновым и через него с Верой Игнатович. Обеих арестовали сегодня ночью. Ничего не нашли, кроме пузырька с гектографическими чернилами. Сказали, что купили для метки белья. Не удалось узнать, в каком номере сидит Зоя. Вера обещала узнать и постучать… Медленно выясняется дело: есть буквы, для которых приходится стукнуть девять раз, а когда говоришь с Верой через Касьянова, то теряешь всякое терпение… Что сделала Зоя при обыске? Оскорбление? Какое? Кому?

– Н-а-з-в-а-л-а н-а-х-а-л-о-м и т-о-л-к-н-у-л-а.

– К-о-г-о?

– Ж-а-н-д-а-р-м-с-к-о-г-о п-о-л-к-о-в.

Она не даст себя в обиду. Очевидно, полковник начал давать рукам волю… Я бешено бегал по камере и сжимал кулаки.

– Только бы узнать, в чем дело!.. Папаша какой!.. Погоди!..

Всю ночь стукали, устали, перестали понимать друг друга и, обессилев от нервного напряжения, замолчали. Во сне приходила Зоя: наклонилась над изголовьем, уронила косу на подушку и шепчет:

– Я здесь, с тобой!.. Никому не говори… Люблю тебя!..

XXVIII

Вот уже три месяца, как я в тюрьме. С того дня, как я узнал, что и Зоя пребывает под кровом того-же мрачного здания, удивительное успокоение снизошло в мою душу. Бедная мама, обивши все пороги у властей предержащих и ничего не добившись, уехала и ждать мне стало некого. Никто не придет, да никого мне, откровенно говоря, и не надо. Зоя со мной, есть книги, перо, бумага; хорошо и спокойно. Дело, видимо, затянулось: на допросах спрашивают о нелегальной библиотеке, о гектографе, о шрифте, но совершенно ясно, что ни библиотеки, ни шрифта они не нашли, а только знают, что они существуют. Держат в тюрьме с целью поморить и кого-нибудь смутить и побудить сознаться и указать, где спрятаны вещи. Так и начинают всегда допрос:

– Ну-с, вы имели много времени подумать. Не пожелаете ли теперь сознаться и указать, где сокрыты шрифт и книги?..

– Я вам уже сказал всё, что имел сказать… Никакой библиотеки и никакого шрифта не видал и ничего о них не знаю. Вы имели тоже достаточно времени, чтобы убедиться, что всё – это измышление ваших агентов…

– Так не желаете показать?

– Не могу, ибо ничего не знаю…

– Увезите!..

Всё-таки приятная прогулка по городу, развлечение и отдых от однообразия тюремной жизни. Допросы мы все очень любим: они дают новую пищу для наших разговоров через стенку и догадок о том, насколько поднялись или опустились наши акции. Допрос, баня и всенощная попрежнему вносят оживление в мою жизнь и разбивают ее на правильные интервалы, помогающие времени бежать вперед…

Уже привык к тюрьме и к тюремной жизни и ее особенностям. Иногда даже чувствую какую-то странную симпатию к этим мрачным каменным стенам и башням. Завелись приятели среди стражников и среди уголовных арестантов. Есть с кем поболтать в сумерках и есть о чем подумать. В одиночестве мысль работает быстро, жадно, остро: книги прямо глотаешь одну за другой, делаешь выписки, набрасываешь свои заметки. Иногда является желание писать стихи или повести… Разрешили купить получше лампу и завести маленькое зеркальце, зубочистку и чернильницу. На столе уже виден некоторый комфорт и прочная оседлость. Из допросов видно, что власти имеют большое желание прицепить всех нас к делу Николая Ивановича, а для этого потребуется очень много времени: до сих пор нет связующих элементов. Я, как сожитель Николая Ивановича, для них – лакомый кусочек, но именно я-то и не даюсь в руки. Замучили допросами бедную Зою: каждую неделю возят в жандармское. Зоя сидит в No 6, и вести от нее доходят через четвертые руки, вести отрывистые, иногда непонятные, перепутанные при передачах. Начинаю тревожиться за ее здоровье: иногда, ночью, прислушиваясь к напряженной тишине, узнаю ее кашель в конце нашего коридора… Полковник ей мстит за дерзости и оскорбление во время обыска. А может-быть тут имеет значение и то обстоятельство, что она – моя невеста.

Каждое утро камеру убирает уголовный арестант Флегонт. У него – приятное лицо, худое, с кроткими голубыми глазами, в которых я часто ловлю молчаливое сочувствие. Иногда, когда ожидающий у двери стражник отвлечется и займется разговором с кем-то в коридоре, Флегонт шепчет, подметая камеру:

– Терпеть надо, Енадий Николаич… Когда-нибудь отольются наши слезки.

– Хочешь папиросу?

Мигнет, чтобы положил на постель, и, убирая под кроватью, стянет папиросу, а потом молча приложит руку к сердцу.

Наладилась прочная молчаливая симпатия: переглядываемся ласковыми взглядами и вздыхаем. Однажды Флегонт начал говорить со мной жестами пальцев. Старался понять, но не понял. Потом догадался, что Флегонт предлагает передать что-нибудь товарищам. На маленьком куске тонкой бумаги написал: “Ты кашляешь, беспокоюсь. Г. Т.”; свернул, надписал: “В No 6” и положил на постель, рядом с папиросой. Флегонт понял и мигнул, но стражник заметил и отобрал записку и папиросу. И с этой поры вместо Флегонта стал убирать камеру другой арестант, не внушавший доверия. Вообще после этого я стал замечать что-то подозрительное в окружающей мою камеру обстановке. Касьянов, безнадежно влюбленный в Веру Игнатович и давно оставивший меня в покое и преследовавший перестукиванием свою соседку, неожиданно стал надоедать мне и спрашивать о том, о чем он должен был хорошо знать сам: где библиотека и кому сдан шрифт? Спрашиваю: кто говорит, отвечает – Касьянов.

– Н-е в-е-р-ю.

– П-о-д-и-к-ч-о-р-т-у!

А в соседстве, по другую сторону, тоже – новость: было пусто, а теперь, по ночам, слышен мягкий шум шагов и женское покашливание. Очевидно, новая комбинация. В голове копошится смутное предчувствие “ловушки”. Справа несомненно – шпион, а вот кто – слева? И зачем эта новая комбинация? Прислушиваюсь к тусклым звукам жизни за стенами, у соседей. Всё больше убеждаюсь, что сосед справа должен изображать Касьянова, который куда-то исчез. А вот слева… Не может быть! Неужели – Зоя?!

Ночью прижимаюсь ухом к стене и ловлю слабое покашливание: страшно напоминает Зою. Неожиданный стук от мнимого Касьянова:

– Р-я-д-о-м с-и-д-и-т т-в-о-я н-е-в-е-с-т-а…

Вихрем кружится мысль и вдруг, как молния в хаосе туч, вспыхивает в сознании догадка, испугавшая и обрадовавшая: с одной стороны подсадили Зою, а с другой – шпиона, хотят выудить из наших разговоров нужную им тайну… Даже застучало сердце от этой догадки. Сразу всё стало ясно и великое злорадство наполнило душу:

– Эх, вы! Комики!.. Благодарю вас за соседство слева, а справа нам не помешает. Коварство и любовь!..

И, спрятав лицо в подушку, я стал потихоньку хихикать. А потом подошел к соседу и простукал: “Касьянов, спишь?” Словно с цепи сорвался мнимый Касьянов: моментально застукал громко, никого не боясь:

– “Не сплю. Как дела? Спроси невесту, куда они спрятали шрифт”.

– “Не понимаю, о каком шрифте говоришь”.

– “Она знает. Стучи ей. Сидит рядом”.

Не могу сдерживать смеха, хихикаю в руку и стучу, что невеста не знает азбуки и не умеет перестукиваться. Велит научить, выбивая буквы по порядку алфавита, без рядов. Обещает подкинуть ей нашу тюремную азбуку. Отвечаю: “сделай это скорее, необходимо”.

Это была веселая ночь: словно я был в театре и смотрел какой-то водевиль с переодеванием. А когда водевиль кончился, я лег в постель и всем существом стал ощущать близость милой Зои. Трудно передать это ощущение: радостное беспокойство и грусть тихой нежности непрестанно, как волны прибоя, набегали на душу, катились в крови к сердцу и баюкали, и ласкали. А когда слух ловил глухие звуки милого голоса, я закрывал глаза и мне казалось, что я вижу за столом у лампы склоненную над книгой золотую головку и печальную улыбку на милом лице. Вот она встала и медленно, плавно ходит по камере. И только одна стена разделяет нас. Если бы она знала, что я – рядом!.. Опять так близко и так далеко… Я громко кашлял: может быть, узнает; потом прислушивался. Нет, не догадывается, не узнает. Было досадно и немного обидно. Снова начались мучительные ночи: радостно-тревожное чувство всё нарастало и нарастало. Много раз пытался постукивать, но ответа не было: шаги смолкнут, но ответных стуков нет. Не знает азбуки, а может-быть боится. Она – умница, осторожная. Не следует на нее сердиться. Дня через три мнимый Касьянов постучал мне, наконец:

– “Азбуку подбросил, говори”.

– “Молодец”…

Как только наступили сумерки, начал осторожно постукивать. Я знал, что нам мешать не будут, но не хотел отступать от наших обычаев, чтобы не зарождать сомнения в соседе. Поэтому сдержал свое нетерпение и проявлял фальшивую осторожность. Тихо, нежно так выстукиваю:

– З-о-я, З-о-я, З-о-я, З-о-я.

Вопросительный кашель, тишина, два удара в стену.

– З-о-я, З-о-я, З-о-я…

Громкий радостный смех за стеной, такой знакомый и странный.

Снова громко кашляю. Тишина. Эх, будь что будет: взял да и запел во весь голос:

“Эх, ты, ноченька, ночка темная…”

Громкий стук в стену и глухой голос, поющий за стеной:

“Ночка темная, ночь осенняя…”

Громкие шаги в коридоре, звон ключей, лязг железа. Слышно, как отпирают соседнюю камеру и спорят с Зоей. Потом идут к моей, отпирают.

– Петь не полагается. Переведем в башню.

– Разве не полагается?

– Что вы, первый день здесь живете?!..

– Забыл. Не буду.

– Из-за вас нам неприятности. Если запоете еще раз…

Идите, больше не надо… Теперь обойдемся и без песен. Словно солнце засияло в камере после непогоды и так хорошо стало на душе. Теперь мы будем оба чувствовать друг друга близко и в смутных шорохах за стеной угадывать и сливать наши мысли. У Зои, благодаря любезности соседа, теперь есть условная азбука для перестукивания и мы можем изредка обменяться лаской слов. Боюсь одного: не начала бы Зоя выстукивать что-нибудь тайное, что не следует знать коварному соседу… Поэтому, в первую же попытку поговорить с Зоей, я, после краткого “люблю”, “на допросе добиваются узнать о какой-то библиотеке и шрифте, о которых мы с тобой ничего не слыхали”. Не знаю, поняла ли мои слова неопытная Зоя, но мой сосед сразу понял; в тот же вечер он мне выстукал: “переспросите, она не поняла”. Забыл, прохвост, что он – Касьянов, и начал говорить со мной на “вы”…

В моей тюремной жизни начался новый период. Я ни на одну минуту не был одиноким: со мной всегда была моя Зоя. Было похоже на то, будто мы живем в одной квартире, в соседних комнатах. Стена не мешала близости, а скорей помогала ей. Днем, когда шум тюремной жизни мешал улавливать жизнь в соседней камере, я читал и писал, а как только тюрьма затихала, я, прильнув к стене, слушал, как Зоя ходит по камере, как она двигает табурет, пьет чай, покашливает, тихо вытягивает песенку или говорит сама с собой. Что говорит – разобрать нельзя, но довольно голоса, интонаций: приятно угадать хотя бы настроение духа и знать, что она жива и здорова. Ночью, ложась спать, мы прощались: “ложусь, спок. ночи, целую” – выстукивала она, а я, целуя то место стены, в которое приблизительно ударял карандаш Зои, отвечал: “безумно люблю, целую стену”. Зоя стучала: “я – тоже”. Утром мы здоровались просто ударом в стену, при чем я никогда не стучал первым, чтобы не будить моей голубки. Когда я уходил на прогулку или когда меня увозили на допрос, я с удовольствием возвращался “домой”, то есть в свою камеру: “дома” меня ждала Зоя. Я даже торопился и беспокоился, как у меня там, “дома”? Вероятно, и Зоя испытывала то же самое: возвращаясь “домой”, она, как и я, первым делом оповещала меня о своем возвращении: ударяла один раз в стену. Ярко горела любовь через каменную стену!.. Я всё чаще писал стихи в честь Зои и перестукивал их моей вдохновительнице.

Был уже март и в природе чуялась близкая весна: всё синее становились небеса, прозрачнее воздух и начинало пахнуть землей и тающим снегом; по ночам, чрез раскрытую форточку, ярко мигали звезды и резко звучали голоса ночи и шорохи скатывающегося с крыш снега; звонче били ночью часы на городской башне и тревожнее где-то далеко лаяли собаки. Из окна моей камеры, закрытого снаружи деревянным конусом с открытым раструбом в небо, был виден купол и крест тюремной церкви, на которой иногда садились черные грачи. Иногда и ночью не было заморозков, и тогда было слышно, как за окном падает с крыши капель и как ворчит тающий снег. Снег таял, а любовь разгоралась всё ярче. Иногда ночью, раскрыв форточку, я садился на стол, и прислушивался к звукам предвесенней ночи и всматривался в звезды. Мелодично перезванивали часы на башне и ночь внимательно вслушивалась в тающий в воздухе перезвон колоколов. В памяти бродили неясные воспоминания о весенних звездных ночах, таинственно прячущейся в кустах белой сирени с одуряющим запахом, о легком контуре белой девушки в ночных сумерках сада и горячем поцелуе… Когда это было?.. Ах, это будет, будет!.. Будет весенняя ночь, звезды, таинственные кусты цветущей сирени и белая застенчивая девушка с тяжелыми косами… и поцелуй, долгий-долгий, от которого помутится голова, как от опьяняющего аромата белой сирени!..

Зоя, моя любимая, моя прекрасная Зоя! О, как я люблю тебя, моя невеста! Ты должна это почувствовать даже во сне, если ты уже заснула… Да, да, конечно, она кашляет… не может уснуть и думает о том же… Тук-тук! Отвечает: “так-так”. Это значит: “Любишь?” – “Да, да!”.

– Боже, как я счастлив!.. Как я счастлив!..

XXIX

Голубой кусок неба, яркое, но невидимое солнце, шум дружной капели с карнизов и неумолчный похожий на звон бубенчиков говор стремительных ручейков; задорный разговор воробьев и мурлыканье воркующих голубей под окном; протяжный перекликающийся перезвон в церквах, близких и далеких: Великий пост…

В раскрытую форточку так и тянет весной. Не хочется слезать со стола. Всё бы смотрел на кусок голубого неба и слушал, как звенят ручьи и воркуют милые голуби! Встал на стол, всунул лицо в фортку и не могу надышаться влажным, прозрачным воздухом. Хочется закричать в фортку:

– Люди, здравствуйте!

– Господин, слезайте со стола! Нельзя.

– Что же, вылечу в форточку, что ли?

– Не вылетите, а всё-таки не допускается.

– Требую выставить зимнюю раму.

– Не выставляется у нас… никогда.

– Вон как у вас… Довольно глупо у вас…

– А вы не рассуждайте, а то… Вот вам кипяток и письмо!..

– А, ну так бы и говорили.

Заварил чай. Письмо – от мамы: тысячу раз целует, прихварывает, страдает за меня и за себя, хлопочет о разрешении взять меня на поруки. Просят три тысячи, а взять их негде. Могла бы еще кое-как сколотить тысячу, а три – нет сил; есть одна надежда на одного человека, но пока не хочет обольщать и смущать меня надеждой. “Три тысячи. Легко сказать! Значит, ты наделал хороших дел, если меньше как за три тысячи не могут выпустить тебя на поруки к родной матери”. Дальше – упреки и скрытые слезы, жалобы на плохое здоровье и усталость от огорчений. На Пасхе собирается приехать в Казань.

Только на мгновение мелькнула радость в душе, когда мать написала про поруки. Обожгла мысль о свободе и сейчас же померкла и пропала: выйти на свободу одному, без Зои – нет, не хочу, не могу, не имею права!..

Где-то поет скворчик и поют протяжные колокола. И радостно, и грустно на душе. Уронил на руки голову, а невидимое солнышко как-то ухитрилось пролезть в окно и ласково греет руку. Свежий ветерок течет из фортки на голову, шевелит волосы. Хочется дремать под грустный перезвон великопостных колоколов. Роятся в памяти какие-то далекие воспоминания о страстных днях, о пасхальной заутрене, еще о чем-то далеком-далеком… Смутно рисуется детство, доброе лицо умершего отца, игрушки, пасхальные яйца, лужок, мама в белом платье, молодая, не та, которая хочет приехать на Пасху. Чего-то жаль, о чем-то хочется вспомнить и не можешь, что-то убежало и не вернется…

Радостно поет где-то скворчик и грустно перезванивают колокола.

– Пожалуйте на прогулку!

– На прогулку? Это хорошо. Надо посмотреть, где это поет скворец и воркуют голуби…

Всякий раз, выходя на прогулку, я торопился посмотреть на запертую дверь соседней камеры: ведь там, за дверью, сокрыто мое счастье! И на этот раз я взглянул на дверь. Взглянул и в тревожном изумлении остановился: дверь растворена, камеру убирает мой приятель Флегонт. Вопросительно взглянул на Флегонта, он – моргнул глазами.

– А вы пожалуйте!..

– Иду…

– Потом у них в 5-м номере уберешь! – бросает на ходу стражник Флегонту.

Камера соседа справа тоже растворена. Странное впечатление производят раскрытые двери камер: и радость, и тоска сжимают сердце… Словно раскрытые клетки, из которых улетели на волю птицы. В душу хлынула жажда свободы, и зависть зашевелилась там, и радость за Зою, и досада на нее.

– Идите, не оглядывайтесь!

– Иду, иду…

Прошли длинный коридор, свернули и начали спускаться по лестнице. И тут-то случилось это неожиданное, невероятное, о чем я часто мечтал, как о чуде, и что несколько раз я видел во сне: навстречу вели Зою… Всё это случилось так неожиданно для всех, и для нас и для стражников, что произошло полное замешательство. Стражники метнулись назад, а мы – друг к другу. Молча мы схватились за руки и впились друг в друга глазами. Вихрь радости закружился в ушах, и мы не нашли слов, чтобы что-нибудь сказать друг другу. Впрочем, всё это было делом одного момента, потому что стражники быстро спохватились и, оттащив нас друг от друга, повлекли в разные стороны.

– Зоя!..

– Геня! Милый!..

Вот всё, что мы успели прокричать друг другу, уже потом, издали… Мой стражник по дороге с кем-то успел переброситься бранным словом, кому-то погрозил доложить смотрителю про эту недоглядку, а я смеялся от восторженной радости, которая клокотала во мне, как вода под огнем, и готов был обнять сердитого стражника и того, кого он ругал бранными словами.

– Спасибо, милые, спасибо вам, дорогие!..

– Не разговаривать!

– Я сам с собою.

– С собой не о чем разговаривать. Гуляйте!

– С собой дозволено. Покажите инструкцию: там нет такого параграфа.

– Гуляйте в молчании, а то уведу в камеру…

Поет скворчик на Зоином окне, поет умильно и радостно. Не даром он пел с самого утра. Спасибо, скворчик! Грустно перезванивают великопостные колокола, а в сердце уже пасхальный трезвон под “барыню”… Хожу, а ноги подплясывают, и всё хочется громко, на всю тюрьму, запеть или закричать в город:

– Люди! Я видел Зою!

Как она похудела! Какие у нее большие глаза и синие, как это небо… Как радостно они засмеялись и схватили мою душу! Не могу припомнить, как она была одета. Только сейчас встретил, а не могу представить всей ее фигуры. Стоят в памяти только большие синие глаза, светлая улыбка и какой-то испуг; потом помнятся качнувшиеся косы. Как я не догадался поцеловать руку или косу: рука была в моей, вот в этой самой руке, а коса ударила меня по щеке, золотая коса! И теперь еще кажется, что коса щекочет щеку… “Эх, дурак ты, братец!”.

– А вы, господин, не ругайтесь!..

– Да я – себя.

– А кто вас знает, кого вы… Гуляйте в молчании!

Значит, не выпустили, а возили либо на допрос, либо на свидание. Скорее – на свидание: она стучала что-то про отца. Не приехал ли отец, этот странный человек, пригрозивший нашей любви губернатором и преосвященным. Беспокоит меня этот господин, которого я никогда не видал: не наболтал бы чего-нибудь, не напортил бы нам с Зоей… Надо нам поговорить и условиться, как быть, если отец что-нибудь затеет неподходящее к нашим планам: мы решили, как только кончится дело и состоится приговор, повенчаться в тюрьме и поехать вместе в ссылку, если ссылкой кончится. А если только высылка или надзор – мы изберем для жительства один город и там уже решим, когда повенчаться и нужно ли вообще венчаться. Я – против этой формальности принципиально, но Зоя не хочет огорчать родных и просит повенчаться. Пусть, для нее я готов на эту жертву…

Вон, около тюремной стены уже обтаяло и видна земля. Надо походить по этой мокрой земле. Как это приятно ступать по обнажившейся земле; мягко, скользко, остается след от резиновой калоши! Вон вьется веселый ручеек. Подошел, запрудил его ногой: скопилась мутная вода и побежала мимо. Не удержишь! Весна, тебя не удержишь! Любовь, тебя не запрешь в тюрьму!.. А голуби всё воркуют. Они рады, что мы с Зоей встретились. Где они? Ах, вон куда забрались: в нишу каменной стены. Для них нет неволи и им не надо венчаться, и никто их не отдаст под надзор полиции и не вышлет. Счастливые голуби! Если бы мы, люди, могли жить так же, как вы, голуби!..

– Пожалуйте домой! Прогулка кончилась.

Да, надо домой. Там ждет Зоя. Куда ее, голубку мою, возили? Что она расскажет? Почему-то волнует меня тревожное ожидание и страх, не случилось ли чего-нибудь неприятного для нас обоих.

Словно чувствовало сердце недоброе. Войдя в камеру и осмотревшись, увидал на постели, за подушкой, записку и сейчас же понял, что ее подкинул от Зои мой приятель Флегонт.

“Приехал отец, хлопочет на поруки. Как скажешь, так и сделаю. Если хочешь, не выйду. Тяжело оставить тебя одного, словно теряешь навсегда. Милый, родной мой! Как же быть? Надо скорей повенчаться. Если отец будет мешать, не выйду из камеры. Верь и не грусти! Что бы ни было, никто и ничто нас не разлучит. Ночью буду ждать ответа, а лучше бы написал и передал Флегонту. Он – надежный. Трудно говорить через стену, много пропускаю, путаю. Весна, родной! Как хорошо на улицах! Ах, когда же мы с тобой… Твоя невеста”.

Несколько раз прочитал письмо и стал быстро ходить по камере. Как же быть? Что предпринять? Висела над нами какая-то смутно сознаваемая беда; пугала близкая возможность разлуки; на кого-то я страшно сердился, а на кого – не мог сказать определенно. Кто-то покушался отнять у меня мое счастье, а права на это не имел: Зоя – моя, только моя, больше моя, чем отца и матери. Никто не должен вмешиваться в нашу судьбу. Не позволю. Ходил всё быстрее и думал всё решительнее. Потом взял лист бумаги и решительным почерком, крупным и размашистым, сопровождая письмо чернильными непочтительными кляксами, написал в жандармское управление: “Политического арестанта, Геннадия Тарханова, прошение. Давно уже состоя женихом политической арестантки такой-то, имею честь просить о разрешении повенчаться с ней в тюремной церкви в самом непродолжительном времени. Геннадий Тарханов, политический арестант из камеры No 5”. Во время вечерней поверки передал это прошение помощнику смотрителя и сердито сказал:

– Потрудитесь немедленно отослать в жандармское управление!

– Новое показание по делу?

– Совершенно новое. Вас оно не касается.

– Я не только могу, но я обязан читать всё, что пишут в тюрьме политические.

Читает и чуть заметно ухмыляется, негодяй.

– Смешно?

– Имейте в виду, что теперь только вторая неделя Великого поста и потому…

– Это не ваше дело.

– Едва ли…

Покачал головой и пошел, с улыбочкой на губах, из камеры. Не могу передать той злобы и ярости, которые я испытывал, глядя в толстый затылок уходящего помощника смотрителя. Если бы в моих руках был какой-нибудь тяжелый предмет, я пустил бы им в этот жирный затылок. Но у меня в руках ничего не было и я только до крови закусил нижнюю губу и сквозь зубы прошептал:

– Ммеррзавец!

И опять стал бегать по камере, пока не закружилась голова и не помутилось в глазах. А когда это случилось, бросился в постель и лежал без движения до тех пор, пока не подали зажженной лампы и кипятку для чая.

Медленно пил чай и обдумывал свое положение. Что, если нам не разрешат повенчаться в тюрьме? Отец возьмет Зою на поруки и, конечно, постарается разлучить нас навсегда: увезет куда-нибудь, за границу например. Там она встретит кого-нибудь, полюбит и… Нет, она любит меня бесповоротно! Хорошо, если Зою куда-нибудь вышлют, а то ведь может всё дело кончиться для нее высылкой на родину и отдачей на поруки родителям. Это практикуется. Этого я боюсь больше всего. Попадет в западню моя Зоя и трудно будет добыть мою полоненную Царевну. Отец у ней похож на Кащея Бессмертного – это видно из его грубого письма ко мне. Скверно, Геннадий Николаевич!

И впервые еще я почувствовал ненависть к стене, которая нас давно разделяла.

– Проклятая!.. Ничем не прошибешь…

Постучал. Стена ответила. Прилег на постель, прильнул к холодному камню и начал выстукивать свое решение:

– Надо немедленно обвенчаться. Поняла?

– Тук тук!

– Немедля подай прошение в жандармское. Поняла?

– Тук, тук!

– Когда повенчаемся, выходи на волю, только не забудь меня!

– Н-е з-а-б-у-д-у, н-и-к-о-г-д-а.

Потом я сообщил Зое, что моя мать тоже хлопочет о поруках и ищет денег, но что я не выйду, если Зоя останется еще в тюрьме. На это стена простучала мне:

– М-и-л-ы-й, л-ю-б-л-ю, ц-е-л-у-ю.

Итак, всё сделано. Теперь нечего бояться. Раскрыл фортку и стал слушать и смотреть в звездное небо. Была тихая ночь, лунная, печальная какая-то. На тюремной церкви ярко сиял под лунным светом крест. Синий купол слился с фоном неба и казалось, что крест висел в воздухе, как вещее чудо или знамение. Я долго смотрел на горящий синими огнями крест и вдруг мне захотелось молиться. Я встал на стол, опустился на колени и стал шептать:

– Господи, спаси нас!.. Ты можешь. Ты видишь, как мы страдаем…

Успокоенный, я собирался спать и по обыкновению, постучал, чтобы проститься с Зоей. Но ответа не было. Я прильнул к стене ухом и услыхал что-то, похожее на тихий плач… Она плачет, плачет. О чем, голубка? Тревожно постучал в стену и прислушался; встала, с шумом отодвинула табуретку и подошла к стене.

– Ты плачешь? О чем?

– Я не могу выйти на свободу без тебя. Обвенчаемся, и я опять вернусь в мою камеру.

– Прекратите разговоры!

– Я не говорю.

– Значит, стена стучит? сама? Надо вас развести… вот что.

– Не буду, не буду…

Всем хочется нас развести. Проклятые!..

XXX

…Опять раскрытая дверь. Опять увезли Зою на допрос. Как ее мучают!.. А может-быть на свидание с отцом. Не хочется гулять: дрожит в груди тревога. Надо скорее “домой”…

– Довольно! Больше не хочу гулять.

– Пяти минут не прошло еще.

– Всё равно, веди меня в камеру. Не хочу.

– Как угодно. Мне всё равно.

Не вернулась: камера попрежнему раскрыта. Дрожит в груди тревога. Хожу, приостанавливаюсь и жду, когда хлопнет соседняя дверь, заскрипит засов и забренчат ключи: это случится, когда Зоя вернется в камеру. Радостно вздрагивает сердце при каждом далеком стуке дверью, при каждом шорохе в коридоре. Нет, не то… А может быть она уже в камере? Может быть, я как-нибудь пропустил ее возвращение. Подхожу к стене, прикладываю ухо, напрягаю слух и внимание. Нет, не слышно… Камера – пуста. Не верится. Стучу в стену условным призывом. Нет, не отвечает… Господи, что же это значит? Снова крадусь к своей двери и, затаив дыхание, прислушиваюсь к звукам и шумам в коридорах. Нет, нет! Смотрю на часы, успокаиваю себя: прошло не больше часа, на допросе иногда держат по два часа… Что им от тебя нужно? Что они мучают мою бедную голубку! Хожу, как зверь в клетке, тыкаясь в углы, а тревога всё растет и растет. Смотрю на молчаливую стену: холодная, мертвая, угрюмо-молчащая стена. Она знает, но не скажет. Никто не скажет, не напрасно ли я жду желанного звона ключей!

– Зоя, моя милая невеста!..

Проходит еще час, и проходит другой. Зловещая тревога уже гонит прочь успокаивающие догадки и безостановочно гложет душу, и шепчет на ухо:

– Нет, не жди! Она не вернется.

Идут, бренчат ключами… Она!.. Нет, это ко мне.

– Обед.

– Я не буду обедать. Постойте, скажите, где девушка из No 6?

– Не знаю.

– Прошу вас… ради Бога!..

– Ничего неизвестно…