Глава I [29] ФАКТЫ И ФАКТОРЫ МУЗЫКАЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ И ФОРМОВАНИЯ Два основных явления помогают постигнуть свойства процесса музыкального формования: 1) музыкальное движение (последование звуков друг за другом как взаимоотношение высотностей), 2) условия запоминания музыки или средства, какие выработало наше сознание для удержания протекающих созвучий. Временная природа музыки, ее текучесть, и — с другой [стороны] — вызванные этим особого рода способы запоминания неизбежно влияют на формы, в которых фиксируется музыкальное движение. Законы его, обусловленные самим звучащим материалом, не поддаются пока точному определению. Но, наблюдая за постоянно и повсюду во всякой музыке проявляющимися сходными явлениями в образовании музыкальной ткани, можно установить их закономерность через их же повторяемость. Изучение функций этих повторяемых явлений позволяет приблизиться к установке полезных рабочих гипотез и с их помощью систематизировать и приводить к единству многообразнейшие факты музыкального оформления. Здесь необходимо сделать важную оговорку, что, при рассмотрении фактов и факторов музыкального движения и музыкального формования в данном исследовании, анализ ведется на музыке письменной, т. е. зафиксированной в нотных знаках. Каждая система записи в свою очередь окристаллизовывалась в результате длительных опытов и приспособлений, причем этапы музыкального формования, конечно, отразились на способах письменной фиксации музыки и в формах этой фиксации. Яркий пример: соотношение между невменным и мензуральным письмом. Первое — несомненный продукт музыки, только-только переходящей из эпохи устной традиции в эпоху «письменной [30] истории», и к тому же музыки, тесно спаянной со словом. Второе создалось в силу настоятельной потребности в создании самостоятельных от словесной метрики способов фиксации музыки ввиду развития полифонического мышления и других факторов (в числе их и лингвистических, как-то: новые национальные языки, их ритмика, их интонация). Если рост музыки требовал все более и более удобной и легко охватываемой нотации, то и, обратно, усовершенствование нотации помогало и творчеству и восприятию музыки, облегчая памяти процессы запоминания и увязки летучих звукосоотношений. Музыка устной традиции, включая как музыку первобытных культур, нашу крестьянскую песню, так и сохраняющие свое значение даже в далеко подвинутых музыкальных культурах навыки восприятия и сохранения музыки только «на слух»,— остается здесь в стороне. Это не значит, что в ней совсем иные принципы и приемы формообразования. Но все-таки своеобразие ее форм и даже ее характер во многом обусловлены ее «устностью». Предполагаю об этом изложить свои соображения в специальной работе, посвященной русскому крестьянскому песенному искусству. Точно так же приходится ради большего сосредоточения внимания на изучении свойств и принципов формования музыки, вытекающих из законов ее движения и способов ее запоминания, оставить здесь в стороне ряд других факторов, влияющих на характер движения и формования, но не меняющих их по существу. Эти факторы можно здесь только перечислить. Прежде всего надо , принимать в соображение роль дыхания человека (его запас, силу и интенсивность) в формовании музыки не только вокальной, но и инструментальной, не только в музыке устной традиции, но и в письменной. Короткое или длительное дыхание влияет на строение и расчленение мелодий, на их сокращение и растяжение, на длину подъемов и ниспаданий мелодической дуги — словом, на динамику мелоса. В музыке устной традиции наблюдается большая разница между объемом напева в целом и его отрезков, смотря по тому, связана ли песня со спокойным положением организма или его движением и с формами этого движения. Песни протяжные и плясовые, песни, связанные с теми или иными процессами труда, формуются иначе, и у них не только ритмо-конструктивные различия, но иная интонационная природа. Естественно также, что наблюдается разница в формовании мелоса сольных и хоровых песен, мелоса культового и уличного, салонного и кабацкого.[1] Место и среда, темп жизни [31] и социальная среда влияют на мелос. До сих пор очень мало (даже почти совсем не) учитывалось воздействие на формы музыкальной речи и на конструкцию музыкальных произведений методов, приемов, навыков и вообще динамики и конструкции ораторской речи, а между тем риторика не могла не быть чрезвычайно влиятельным по отношению к музыке как выразительному языку фактором. В особенности если принять еще во внимание агитационное значение музыки (хотя бы культовой). И протестантские и католические композиторы, особенно XVII и XVIII веков, во многих отношениях были выдающимися ораторами, если не всегда религиозными проповедниками в своей музыке, и эта установка влияла на процесс формования. Различие между камерными и концертно-симфоническими формами музыки, между музыкой лирико-созерцательной (высказывания и признания как бы для себя — своего рода интроспекция) и музыкой действенной в сильной степени покоится на присутствии или отсутствии момента риторической направленности и наличии агитационности (большое расстояние в этом отношении между какой-либо салонной «песнью без слов» и мессой). Но, с другой стороны, какая-либо лаконичная уличная песня может быть действеннее громадной по масштабу интроспективной симфонии.[2] Еще чрезвычайно важный фактор, влияющий на процесс музыкального формования и на результат процесса — на произведения, — это музыкальные инструменты, их материал, их строй, тембр, техника игры на них etc. Конечно, данный фактор понимается как формообразующий в том случае, если отказаться от абстрактного представления о форме в музыке и от чисто зрительно-архитектонического понимания ее в виде количества количества тактовых единиц. Мелодии в 16 тактов, допустим, даже со скодными кадансами и одинаковыми модуляционными отклонениями, но сочиненные одна, скажем, для скрипки, с использованием всех возможностей, которые дают ее диапазон и смычковые штрихи, другая же для английского рожка,— будут различаться в отношении формы. Это произойдет у них, несмотря на сходство многих элементов, и произойдет уже оттого только, что они сочинены в характере данных инструментов, и различие скажется непременно в мелодическом рисунке, в его протяженности, в расчленении его, в длительности, в диапазоне, в его, так сказать, мускулатуре и дыхании. Но влияние инструментализма вообще как фактора формы на самом деле еще гораздо сильнее. Достаточно указать [32] на колоссальное формующее значение, которое имеют «волыночные» («бурдонные») басы в первобытных формах, и как потом они сказываются в богатых и развитых музыкальных культурах в виде приемов basso ostinato, органных пунктов (педалей) и т. д. Инструментальный cantus firmus средневековья является точно так же одним из преломлений принципа бурдона, потому что цель его — объединять, связывать и поддерживать расцветающую полифоническую ткань. Большее или меньшее наличие декоративных (орнаментальных) элементов в сочинении тоже относится не только к фактуре и не только служит показателем стиля, но имеет значение и в отношении формы, хотя бы уже потому, что есть большая разница между мелодической линией, в которой имеются лишь органически и конструктивно обусловленные, формирующие ее звучания, и между линией, движение которой «окутано» орнаментом. Кроме того, достаточно часто наблюдаемый в мелодическом рисунке процесс превращения декоративных элементов в основные, определяющие лад мелодии и получающие значение гармонических функций,— определенно указывает на необходимость считаться с инструментально и вокально декоративными элементами как с факторами формования. Но поскольку, с другой стороны, на характер орнаментики преимущественно влияли инструменты и их конструктивные свойства, постольку и в данной области надо видеть весьма активное воздействие на форму, идущее от инструментализма. В этом отношении старинное деление музыкальных форм на вокальные и инструментальные имеет свое полное основание, и преобладание в данной местности, стране или народе вокальной или инструментальной практики музыки неизбежно влияет на образование тех или иных принципов и приемов формования звучащей ткани.[3] После этого неизбежного отступления можно сосредоточиться на некоторых основных фактах в области музыкального движения, временно не касаясь вида их звучания (человеческий голос или инструмент). Понять форму музыкального сочинения — это значит уяснить целесообразность продвижения воспринимаемого слухом потока звучаний, отдать себе отчет, почему движение продолжается, то сокращаясь, то растягиваясь. Еще раз повторяю уже сказанное: чтобы осознать произведение, люди инстинктивно сравнивают между собою «моменты» протекающей музыки и в памяти своей запечатлевают сходные и часто повторяющиеся комплексы созвучий. Эти созвучия мало-помалу фиксируются в сознании и стано- [33] вятся легко узнаваемыми, знакомыми, приятными. При слушании каждого нового сочинения люди сравнивают неизвестные комплексы звучаний с известными и производят отбор, резко отталкивая особенно непривычные сочетания. Повторное слушание, однако, постепенно вызывает узнавание в непривычном связи со знакомыми звукоэлементами. Исходя от окристаллизовавшихся в памяти, в силу развития слуховых навыков, звукоотношений, слух втягивается в поразившие его своей новизной созвучия и устанавливает большее или меньшее сходство их с прежними. Музыкант-специалист и рядовой слушатель различаются друг от друга только в том отношении, что у первого в сознании гораздо больший запас готовых, строго систематизированных звукосоотношений, тогда как у рядового слушателя их меньше, и он чаще всего удовлетворяется только привычными слуховыми навыками и узнаванием отдельных моментов, а не общей функциональной их связи. Степень предубеждения к новому, однако, тем самым не уменьшается у специалистов в сравнении с только любителями музыки. Нередко она даже повышается у них из-за неспособности проникнуть в чуждый и непривычный склад мышления: настолько властно в их сознании оседают и делают его инертным прочно усвоенные в музыкально-профессиональной практике привычные нормы и формулы звукосочетаний и перестановок. Одна последовательность неизбежно вызывает другую, и всякая неожиданность профессиональным слухом ощущается как резкое нарушение закономерности.[4] Сходный процесс цепляемости за привычные созвучия или отталкивания от них, сравнения и отбора происходит и у композитора при творческой работе. Большая или меньшая выразительность, оригинальность и новизна создаваемой музыки в сильной мере обусловливаются чувством связи между различными моментами музыкального движения и непривычными еще для многих людей, а для сознания композитора уже вполне осознанными звукосоотношениями. Инертность или активность в композиторском творчестве зависит от такого выбора между пассивно пребывающими в памяти, издавна усвоенными сочетаниями (творчество по линии наименьшего сопротивления всегда покоится на комбинировании в простейших вариантах привычных слуху соотношений), и еще «не преодоленным материалом», между вполне рационально обоснованными сопряжениями звуков и до поры до времени необъяснимыми, кажущимися иррациональными, находками и новыми перспективами. Часто наблюдаемый факт и в консерваториях, и в музыкальных училищах, и при внешкольном обучении музыкальной композиции: [34] ученики особенно даровитые и с ярким отпечатком индивидуального таланта, сочиняющие музыку еще до усвоения правил голосоведения и гармонии, очень долго инстинктивно и упорно противятся механическому и пассивному усвоению готовых рецептов техники. Эти рецепты представляются им в облике схоластических тезисов или обветшавших формул. Они, естественно, боятся заражения «инертностью» и ищут не застылых, пассивно воспринимаемых схем, а усвоения техники как общих принципов и приемов овладения материалом. Замена таких принципов и приемов подстановкой издавна заготовленных звукосочетаний, считаемых за абсолютно правильные, конечно, пугает всякое сильное дарование.[5] Исходя из сказанного, можно утверждать, что до высших своих ступеней (преобладание интеллектуальных факторов и актов мышления над инстинктивным комбинированием звуков и преобладание моментов изобретения над пассивным вариантным воспроизведением знакомых интонаций) творчество, а следовательно, и процесс оформления в музыке проходит ряд длительных стадий. С течением времени вырабатывается в данной среде «социальная инерция» в отношении к музыке — фактор громадного значения для формы и для кристаллизации социально прочных и ценных звукосопряжений, но в той же мере противодействующий быстрому наплыву творческого изобретения. Различные стадии творческого процесса наблюдаются не только в исторической последовательности, но существуют в каждой данной среде в каждую эпоху. Примитивнейший вид— это творчество «на память», стремление фиксировать (и испытываемое при этом чувство удовольствия) понравившиеся или особенно приятные организму, своим частым повторением возбуждающие или успокаивающие его, усвоенные и повырванные из различных музыкальных впечатлений созвучия. Этот низший вид звукокомбинирования крайне ограничен и случаен. Момент изобретения тут почти отсутствует, точно так же, как и процесс музыкального мышления. Созвучия сопоставляются друг с другом привычной стезей, и нанизывание их одного за другим художественной целесообразности не имеет, а обусловлено только исканием психофизиологического непосредственного воздействия, исходящего именно от таких привычных сочетаний. Обычно — это настойчивое повторение очень затрепанных кадансовых формул как точек опоры, вокруг которых крутятся, с постоянным к ним возвращением, «случайные» сочетания. Сознательно организованного длительного движения музыки в виде развития данных звукосоотношений здесь еще [35] нет. Характерный «облик» такой музыки — это гипнотизирующее повторение одной и той же формулы, что можно и до сих пор наблюдать в бытовом музицировании при использовании формулы совершенного каданса в качестве возбудителя пляски. Уже самый факт обнаружения (интонирования) знакомого, ничем не возбуждающего сопротивления звукового комплекса, привычно оформленного, является достаточным стимулом для бесконечных его повторений. Это примивный вид творчества. Но творчество стимулируется восприятием, и потому нет ничего удивительного в том, что рядовой слушатель воспринимает музыку как ряд «отдельностей», приятных или досадных, радуется многократному вариантному появлению тождественных знакомых ему созвучий и относится с недоверием к чуждым сочетаниям. Примитивные стадии восприятия, как и первичные творческие навыки, исходящие из конкретно утилитарных биологических и психофизиологических потребностей в возбуждении организма звуками, всегда свидетельствуют о присутствии в них упорной цепляемости за повторность сходных элементов, а также о стремлении не столько к длительному развитию, сколько к вариантному повторению крепко усвоенных и зафиксировавшихся в памяти звукоформул.[6] Конечно, вызывание музыкой мускульно-моторных ощущений и, обратно, потребность в музыке как организующем и обобществляющем эти ощущения (ходьба, пляска) средстве («раздражителе») в сильной степени содействовали укреплению творческих навыков, устремленных к тому, чтобы на одном и том же ритмическом стержне строить несложные в интонационном отношении мелодические образования и повторять их, варьируя или чередуя со столь же несложными и близкими к ним инообразованиями. Отсюда рост ритмо-интонационных формул маршей, танцев etc. В противоположность рядовому слушателю музыкант-специалист прежде всего направляет свое внимание к схватыванию отношений в музыке и к пониманию связи и анализу причин этой связи между последованиями звуков во времени и между комплексами звучаний, отдаленных друг от друга на большие расстояния (в смысле срока появления их в сознании слушателя, а не в смысле конкретно осязаемых расстояний, как в пространственных искусствах). Слух музыканта старается установить взаимотяготение звукосочетаний в их продвижении и свести к рациональному единству все разнообразие их отношении друг к другу. Чем непривычнее сочинение, тем больше слух поражается этим разнообразием. Чем прочнее и устойчивее [36] кристаллизуются в сознании (и при этом еще у большинства людей ассоциируются с различными немузыкальными представлениями и связываются с «эмоциональным тоном» жизневосприятия) основные и характерные для данного времени и среды формулы звукосопряжений,— тем сильнее и продолжительнее будет противодействие разнообразию и тем длительнее процесс «связывания» кажущихся отдаленными друг от друга сочетаний с системой привычных звукоотношений. Таким образом, при усвоении музыки происходит постоянная борьба между окристаллизовавшимися в памяти звукосочетаниями (обычно таковые и воспринимаются как формы, а из них уже извлекаются конструктивные схемы, по которым происходит обучение «формам») и между столь же постоянным процессом формования, т. е. приведением к некоторому рациональному единству многообразия звукоотношений, стимулируемого творческим инстинктом в поисках новых раздражителей. Таким образом, в отличие от первичных музыкально-творческих навыков, в которых очень сильна зависимость от внемузыкальных факторов, последующие стадии композиторства заключают в себе интерес к преодолению инертности музыкального материала (конечно, и к преодолению инертности собственного сознания и роста в нем стремления к усвоению чисто музыкальных отношений — то, что можно назвать зарождением «профессионального музыкального сознания»). Это преодоление сказывается в организации и развитии материала на основе его динамических свойств — процесс, происходящий под влиянием ряда промежуточных ступеней как стимулов, начиная от производственных отношений (с усложнением которых усложняется и музыка, что убедительно доказывает эволюция хозяйства европейских городов), а не под воздействием обнаженных психофизиологических факторов, т. е. примитивной потребности в частом повторении возбуждающих или успокаивающих организм звукосочетаний как «моментальных» раздражителей[7]. Здесь вырабатываются принципы оформления материала, которые рационально обобщают весь процесс формования (только что указанный) и приводят к развитию протяженных форм со сложными соотношениями составляющих их элементов и свойственных им функций. Эти формы, конечно, развиваются в тесной связи с ростом всей культуры человечества в данный период времени и в данной стране. Глава VIII ФОРМЫ, БАЗИРУЮЩИЕСЯ НА ПРИНЦИПЕ КОНТРАСТА (1) [119] Наивысшее выражение этого принципа — форма сонатного (симфонического) аллегро. Схема аллегро проста: экспозиция, разработка, реприза. За ней скрывается процесс: толчок — нарушение равновесия — восстановление равновесия. Микрокосм, в котором запечатлелся этот процесс, представляет собою формулу совершенного каданса. Иначе говоря, сонатное аллегро по отношению к этой органической формуле (клетке) является развитым организмом. Процесс формообразования каждого сонатного аллегро воспринимается как полагание контрастного материала: сперва раскрывается одна «тоническая» группа тем (главная партия), затем — вторая, чаще всего «доминантовая» группа (побочная партия). Так называемая связующая партия переключает музыку из одной тональной сферы в другую и выступает как крайне существенный, организующий движение фактор. Привитое ей название «ход» слишком поверхностно отражает сущность процесса. Дело в том, что эта «музыка связи» должна не столько механически переключить слух из одной сферы в другую, сколько, развивая данный тезис (главная партия), вызвать из него же и противопоставить ему антитезис (побочная партия), но сделать это с максимальной экономией времени и средств выражения, чтобы за дальностью расстояния не исчезло главное — острота контраста двух партий, двух тональных сфер (обычным соотношением бывает тонико-доминантовое). [120] Эта противополагаемая по своему характеру главной партии новая тема (группа тем) в новой тональной сфере закрепляется развитым кадансом — музыкой утвердительного, устойчивого склада, часто с новым тематическим материалом (так называемая заключительная партия). Динамика процесса ясна: одна сфера не механически сопоставляется с другой, а своим развитием неизбежно вызывает другую как свой антитезис. Из сопоставления возникает возможность дальнейшего движения музыки. Даже больше, чем возможность,— необходимость, потому что в условиях тональной системы данное соотношение тем (можно сказать: строфа — антистрофа и эпод) воспринимается как крайне неустойчивое и контрастное.[8] Оно возникло из долгих и упорных исканий и опытов прорастания движения из тонико-доминантового комплекса (толчка). В непрерывности движения сонатной экспозиции было достигнуто непрерывное же контрастное тематическое становление, в котором даже момент замыкания движения (каданс в заключении экспозиции) одновременно является и тормозом и — в силу того, что он [121] закрепляет новый тематический и тональный комплекс,— мощным двигателем музыки. Создавая сама по себе впечатление достигнутого равновесия, заключительная партия в отношении ко всему предшествующему продвижению музыки не является моментом восстановления создавшегося неравновесия. Наоборот, она его как бы утверждает и тем самым обостряет, а следовательно, неизбежно и интенсивно вызывает продолжение движения.[9] Это естественно. В своем развитии экспозиция сонатного аллегро направлена к заострению неустойчивости все в более и более сильной степени. Главным средством к тому служит внедрение контрастности во все соотношения (тональные, ритмические, конструктивные) элементов становления и вызывание конфликтности в самой исходной сфере -— в изложении главной партии,— не говоря уже о связующей и побочной партиях. По мере все большего развития в главной партии, связующая партия теряла свой специфический смысл музыки, «переключающей» движение из одной тональной сферы в другую, и сливалась с развитием первой группы тем или главной партии. Но тем острее, при все более и более конфликтном характере изложения главной партии, выступало отличие ее от побочной партии и их взаимная «антитетичность». Лирико-мелодический и несколько пассивный характер движения, свойственный побочной партии, или же ее преимущественно мелодическое становление противополагается упругой, лаконической и рельефной, даже «напористой» главной партии. Образно говоря, исходная тема сонаты должна обладать «волей к развитию», в ней должна быть конденсирована энергия большой силы напряжения.[10] Эти непременные данные усиливаются в колоссальной мере, когда главная партия вытекает из предшествующего ей медленного вступления (новая стадия контраста в экспозиции) и сама является антитезой к этому введению. Чем оно монументальнее и чем с большей силой и напором из него устремляется, [122] как горный поток из скалы или как стрела, первая тема,— тем интенсивнее, энергичнее и дальнодейственнее разбег всей главной партии (бетховенские симфонии — Первая, Вторая, Четвертая, Седьмая, Девятая дают тому блестящее подтверждение) и тем острее ее контраст со сферой побочной партии. Здесь нет возможности подробно останавливаться на том, как великие мастера симфонии достигают максимальной выразительности экспозиции; как происходит накопление энергии во вступлении, как тормозится в нем движение, чтобы тем более упругим и стремительным ощущалось аллегро; как строится главная партия, как она излагается и как изложение это обусловлено всей динамикой экспозиции. Через уяснение функций контрастности, присущих основным звукокомплексам (сопряжениям) европейской интонационной системы от Баха до Шёнберга и Стравинского, через анализ процесса формообразования на непременной основе слышания (постоянного ощущения интонационной энергии, ее колебаний, переходов — неожиданных и постепенных,— ее накопления и ее разрядов) — всякое органически создавшееся музыкальное становление воспринимается как динамическое и становится полной противоположностью господствующему чувственному наслаждению отдельными моментами музыки и абстрактному постижению формы как схемы путем зрительного анализа беззвучных горизонталей и вертикалей. Подобного рода абстрагирование ведет к ложным антидиалектическим воззрениям на природу и смысл музыкальных форм и к полной оторванности формы от содержания, ибо форма, как беззвучная архитектоническая схема, не дает познания музыки и превращается в нейтральную среду, наполняемую любым содержанием. Мне думается, что исторические корни подобных воззрений лежат в рационалистической эстетике, базировавшейся на изобразительных искусствах. В наше время они — наследие ленивого филистерства в музыкознании, плод инертного сознания и веры в то, что в схемах умещается вся музыка. Освободиться от них можно только наблюдая форму как текучий и изменчивый процесс, направляемый извне действующими стимулами и силами и вместе с тем управляемый присущими музыкальному материалу свойствами формования. Свойства же эти в свою очередь отнюдь не принадлежат музыке, как механические, вне человеческого организующего сознания лежащие двигатели. Они образовались в эволюции восприятия текучего музыкального материала и обусловлены восприятием. В этом смысле есть глубокая разница между звуком как явлением физическим и звуком как явлением музыкальным. Возвращаясь к описанию развития движения в сонатном аллегро, напомним, что присущий большинству классических [123] и романтических сонат прием повторения экспозиции вызван необходимостью закрепления и усвоения (запоминания) сознанием столь сложного и длительного ряда тематических взаимоотношений. Тем самым вносится элемент тождественности, и в памяти с большей прочностью фиксируется только что пройденный этап. Как было указано, конечная стадия экспозиции утверждается (замыкается) развитым кадансом в новой, «завоеванной» тональной сфере. Повторяю, что утверждение новой тональной сферы, однако, не воспринимается сознанием как конец или полное замыкание движения. Наоборот, в отношении к основной тональной сфере заключительная партия звучит контрастно, как «гребень», перевал или крайняя ступень неустойчивости и настойчиво вызывает последующее движение. В центральной части сонатного аллегро, в так называемой разработке, создавшаяся неустойчивость подчеркивается еще острее, и все становление музыки становится интенсивнее. В этой стадии принцип контрастных сопоставлений господствует в полной мере:[11] все, что было высказано в экспозиции в последовательном ходе «событий»,— в «разработке» перемещается и вступает в новые ряды соотношений. Противоположение тематических планов на расстоянии переходит в столкновение контрастирующих элементов в непосредственном их сближении, в соприкосновении и скрещивании. Достигается это самыми разнообразными приемами. Композиция разработки иногда повторяет экспозицию в расширенном виде, почти не перемещая элементов, а иногда совершенно перетасовывает имевшие место соотношения и выдвигает на первый план те частицы материала, которые казались при восприятии экспозиции второстепенными и несущественными. В каждой из разработок несомненно проявляется закономерность оформления, но пока еще нет возможности исчерпывающе вскрыть причины, по которым материал видоизменяется так, а не иначе. Общая причина — стремление к вскрытию диалектики тем — конечно, всегда присутствует и обусловливает отбор материала. Можно в каждом отдельном случае наблюдать, как недосказанное или только намеченное в экспозиции превращается в разработке в завершенное высказывание, как раскрываются новые функции и новые экспрессивные возможности в, казалось бы, вполне утвердивших себя звукокомплексах. Можно отметить два основных русла, по которым направляется диалектическое становление тем в разработке. Или это становление являет собою динамически контрастную «игру» тематических фрагментов, без четко выраженных смен подъема (нарастания) и разряда; [124] или, наоборот, это единая линия нарастания сил до намеченного предела. Или разработка строится в параллельных (но в разных тональностях) проведениях какого-либо из крупных отделов ее — в чем проявляет себя принцип тождества. Или она становится лаконичной настолько, что сводится к проблеме обратного перемещения только что достигнутой тональной сферы или к гибкому и сжатому «переводу» ее в главную тональность (например, лаконизм в увертюре к «Женитьбе Фигаро» Моцарта!). Но в большинстве случаев целеустремленность разработки видна в максимальном раскрытии тональных контрастных соотношений между сопрягаемыми элементами и во внесении сюда, в эту область, различного рода неожиданных для слуха поворотов и отклонений движения. Например, вместо тонально последовательного «соседства» образуются элизии между теми или иными комплексами интонаций:[12] наблюдается стремление превратить каданс из замыкающего и завершающего ту или иную стадию движения фактора в фактор, стимулирующий дальнейшее движение (различные виды «ложных» кадансов). Но, несмотря на «культивирование» в разработке разного рода «неожиданностей», можно все-таки заметить естественную закономерность движения: всякая элизия через некоторое время заполняется или уравновешивается, всякое отклонение пути оправдывается закреплением на той точке опоры, ради достижения которой необходимо было сделать «скачок» или сдвиг в сторону, чтобы тем настоятельнее дать почувствовать слуху неизбежность восстановления равновесия. Всякий «перебег», «заскок», переброска движения через ожидаемое звуко-соотношение или через естественный и последовательный для данного комплекса звукоотношений вывод так или иначе мотивируется и служит той же цепи — более твердому закреплению на опорной интонации. Опубл.: Асафьев Б. Музыкальная форма как процесс. М.: Музыка, 1971. С. 29 – 36, 119 -124. Использованы материалы сайта http://nfilatova.ru/tems/index.php размещено 27.04.2009 [1] Кое-что в этом отношении дает сообщение М. Фрилендера “Eigenleben von Volksliedmelodien” (Bericht ueber Musikwissenschaftlichen Kongress in Basel. Leipzig, 1925) [2] Я здесь только намечаю вкратце влияние ораторской речи или, вернее, самой сферы «ораторства» на музыку. Мысль эта всплыла в моем сознании почти одновременно с соображениями по этому поводу у А.Шеринга и у И.А.Браудо. [3] В эпохи, когда формы еще не отождествлялись со схемами, с «костяками», в эпохи «импровизационного оформления» любопытно наблюдать, как «пересадка» произведения из одной сферы музицирования в другую являлась вместе с тем и процессом формования (например, в ренессансовой – лютневой и органной музыке; то же и в эпоху барокко). [4] Социальная инертность восприятия имеет, словом, свои плюсы и минусы у профессионалов и у рядового слушателя. [5] Мусоргский в данном отношении выступает как характерный тип композитора большой силы изобретения, упорно стремившегося охранить себя от влияния общепринятых форм-схем, от «инерции» в творчестве. [6] Можно сказать: ритмо-интонаций, ибо ритмические факторы в этой стадии «обнажены» до полного почти оттеснения мелоса как самостоятельной области интонирования. [7] Поэтому надо остерегаться преувеличивать биэмоциональное значение и сексуальное воздействие как якобы единственное предназначение музыки. [8] В фуге это соотношение дано в самой тесной связи и в сопоставлении вождя и спутника; в концертирующем стиле оно становится формулой экспозиции первого руководящего комплекса интонаций (это еще не совсем тема). Изложение, подобное баховскому (начало Пятого Бранденбургского концерта)  имеет множество вариантов и находит в доклассической сонате, концертах, в аллемандах и т.д. множество применений на более или менее близких и далеких расстояниях. Можно сказать, что соотношение вождя-спутника расширялось до контрастного соотношения тональных сфер на основе общего тематического комплекса. Контраст тональных сфер установился раньше, чем четко выделилась контрастная тема в контрастной сфере: это выделение и является тем «скачком», который определил форму сонатного аллегро в ее диалектическом становлении. И здесь, как в появлении имитации, как в возникновении оперы, как в образовании классической фуги, – мы имеем перед собой последовательную цепь событий, приведших к данному «открытию», но само-то это «открытие» выступает как переход количества в качество – как скачок, и подтвердивший и вместе с тем взорвавший эволюционный ход вещей. [9] Вообще мне думается, что моменты связи и перехода (связующая партия) и момент замыкания и утверждения (заключительная партия) суть моменты, определяющие собою характер и интенсивность противоречий, раскрывающихся в развитии сонатного движения, – словом, это моменты «взрывчатые». [10] Понятие «тема» – глубоко диалектично. Тема – одновременно и себедовлеющий четкий образ, и динамически «взрывчатый» элемент. Тема – и толчок и утверждение. Тема концентрирует в себе энергию движения и определяет его характер и направление. Несмотря, однако, на свое главное свойство – рельефность, тема обладает способностью к различнейшим метаморфозам. Ее функции – контрастны. Своим становлением тема вызывает отрицающие ее новые образы и, противополагаясь им, утверждает себя. Тема – это яркая, находчивая творческая мысль, богатая выводами идея, в которой противоречие является движущей силой. Так вкратце я суммирую свои выводы из изучения тем классических и романтических симфоний. [11] Выступая как наиболее динамичный фактор музыкального развития. [12] Элизией является, например, выключение связующего или «разрешающего» аккорда в цепи вертикалей (последования септаккордов – доминант- или уменьшенных), т.е. замена двухчастных сочетаний одночастными, тождественными по построению, но контрастными в тональном отношении. Элизией будет всякий резкий междутональный скачок. (0.9 печатных листов в этом тексте)

|

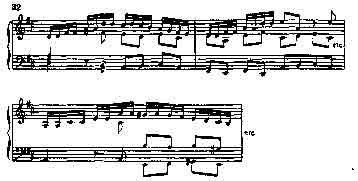

ОТКРЫТЫЙ ТЕКСТ > news > Текст музыки > Интерпретация текста музыки > Борис АСАФЬЕВ Музыкальная форма как процесс (фрагменты из книги) (36.92 Kb)