[50]

Раскрытая партитура на дирижерском пюпитре и разложенные на пультах у музыкантов партии — лишь выражение в нотных знаках художественного образа, созданного композитором. Он свой труд завершил. Однако ноты, как говорил Б. В. Асафьев, «еще не музыка; ее надо воспроизводить — интонировать, нужны инструменты, нужны исполнители…» Развивая свою мысль, он отмечал, что «жизнь музыкального произведения — в его исполнении, то есть раскрытии его смысла через интонирование для слушателей». Об этом же писал и Э. Ансерме: «Если правда,

[51]

что музыкальное сочинение может быть задумано в воображении вплоть до мельчайших деталей, то реализовано фактически оно может быть только в исполнении». Он разъяснял, что сочинение, оставаясь не соотнесенным с действительностью, обладает лишь исполнительской потенцией, что ее требуется раскрыть—материализовать. И, следовательно, исполнители — дирижер и музыканты — акустически реализуют партитуру, превращая символы нотной записи в звуковую реальность. Вне звучания оркестра музыка не слышна—она воображаема.

Одна из главных сторон творчества дирижера — воплощение в звуках композиторской партитуры, донесение авторского текста, его идейного содержания и образности до слушателя. Так, практически определяется триада: композитор — исполнитель — слушатель. Ее утверждению сопутствовал весь ход исторического развития музыки, демократизация художественной жизни, приобщение к искусству огромной многомиллионной аудитории. Осознание этой триады—бесспорная заслуга научной мысли XX столетия, заявившей ее как «цепочку», определяющую конечный смысл самого творчества. В оценке третьего звена триады — «слушателя» и шире «слушательской аудитории» — мнения исследователей едины и сводятся к тому, что это — цель, к которой направлено творчество. Однако значение и взаимосвязь первых двух звеньев оценивается порой по-разному. В философской и музыковедческой литературе немало различных мнений о достоинствах и характере творчества: первичного (композиторского) и вторичного (исполнительского).

Соотносить их значимость весьма не просто. Ведь момент творчества присутствует не только у композитора, создающего произведение — симфоническое полотно, но и у исполнителей — дирижера и оркестра, воплощающих его в реальном звучании. И не каждый раз можно определить, в каких конкретных случаях какой из этих творческих процессов интенсивнее. Но при этом несомненно, что для каждой из этих профессий и для сочинения музыки и для ее исполнения необходима особая одаренность. Именно особые свойства исполнителя имел в виду Г. Берлиоз, когда писал, что «дирижер должен видеть и слышать, должен обладать быстрой реакцией и быть решительным, знать искусство композиции, природу и объем инструментов, уметь читать партитуру, и, кроме того, обладать особым талантом… и иными, почти неподдающимися определению дарования-

ми…».

Обладание «особым талантом» и «неподдающимися определению дарованиями», по мнению французского композитора, делают руководителя симфонического оркестра незаменимым в проблемах интерпретации исполняемого сочинения, и безусловно ответственным за качество донесения авторской

[52]

партитуры до слушателя. Не ставя перед собой рассмотрения или всестороннего анализа соотношения композиторского и исполнительского труда, он все же определяет значимость тех, кто отвечает за судьбу произведения. «Действительно, — считает Берлиоз,— из всех художников-творцов композитор — единственный, кто зависит от множества посредников, стоящих между ним и публикой; посредники, умные или глупые, преданные или враждебные, деятельные или инертные—все, от первого до последнего, могут или способствовать блистательному успеху его произведения, или же исказить, опорочить и даже совсем погубить его».

История хранит немало примеров самых удивительных успехов и неудач сочинений на их премьерах. Отмечено достаточно случаев, когда неяркие сочинения завораживали аудиторию. И тогда музыкальные критики и слушатели переоценивали дарование композитора. Но были (они особенно запомнились историкам!) и ошеломляющие, как говорил сам Берлиоз — «блистательные провалы», которые, по разным причинам, вызывали у публики недоумение, непонимание, выражающиеся в самых различных формах. Особенно много таких курьезов в театральной практике. Есть они и в истории симфонического исполнительства, когда отмеченные мастерством и порой даже гениальные- партитуры дожидались своего исполнителя-дирижера, чтобы быть как бы заново «открытыми» после уже прошедшей премьеры. Так не была понята под управлением самого автора Пятая, а затем и Шестая симфонии Чайковского. Причем своей последней симфонией он дирижировал, имея за плечами значительный опыт работы с оркестрами —более семидесяти произведений (опер, симфоний, инструментальных концертов, увертюр, сюит, фантазий и других симфонических форм), исполненных в отечественных залах и во время гастролей в Германии, Франции, Англии, Бельгии, Польше, Чехии и Америке. Тем не менее идеи и содержание этих симфоний, выразительность их музыки в те годы донесли до слушателей другие дирижеры: Пятую— A. Никиш, Шестую—Э.Ф. Направник (в Петербурге) и B. И. Сафонов (в Москве). Подобных или похожих случаев в истории симфонических премьер достаточно.

Приведенные примеры со всей определенностью наводят на мысль о взаимозависимости творчества композитора и творчества исполнителя в общем процессе развития музыкальной культуры. Это взаимодействие может быть и взаимообогащающим. Безусловной является лишь очередность творческих процессов, а не качественная «первичность» или «вторичность». Ведь исполнитель в своей интерпретации («вторичном» творчестве) раскрывает замысел композитора («первичного» творчества), которое без реального звучания остается

[53]

лишь на бумаге. Не случайно Н. П. Корыхалова утверждает: «Нужно ли, однако, различать два рода музыкального искусства и, тем более, композиторское и исполнительское произведения? Если вне акта исполнения музыкальное произведение актуально не существует и музыкальное искусство есть всегда музыкально-исполнительское, различение композиторского и исполнительского произведения не только излишне, но и ошибочно. Другое дело, что музыкальное исполнительство действительно образует особый вид художественно-творческой деятельности, отличной от художественно-творческой деятельности композитора», Различие процессов создания сочинения и его воспроизведения точно подметил В. Фуртвенглер: «У композитора — как в любом органическом процессе—детали непреложно подчиняются видению целого, от целого получают свою логику…исполнитель должен искать, реконструировать видение, которое руководило создателем произведения… Так как интерпретатору в первую очередь даются детали, он, естественно, рассматривает их как решающее начало… В изолированном виде эти детали представляют поле действия для так называемого „индивидуального” понимания интерпретатора…» И лишь позднее, в процессе освоения произведения «открывается видение того целого, которое первоначально руководило творцом, тогда (но только тогда!) все детали вдруг обретают единственно присущий им характер, необходимое место, верную функцию внутри целого, свою окраску, свой темп».

Многие задачи такого характера приходится решать дирижеру при анализе и освоении композиторской партитуры. Необходимо согласиться с Н.П. Корыхаловой, что симфоническое исполнительство, как и исполнительство в целом, несомненно, «особый вид художественно-творческой деятельности». Но благодаря психо-физической комплексности и синтетической сложности симфоническое исполнительство занимает в исполнительском искусстве и особое место: ведь конечную его цель—художественную интерпретацию под управлением дирижера творчески воспринимает и создает также и оркестр, состоящий, как правило, из ста и более музыкантов, каждый со своими индивидуальными качествами. Последнее очень важно, ибо процесс создания интерпретации предусматривает умение артистов оркестра понимать творческий замысел своего руководителя и, воспроизводя, порой даже существенно обогащать его в отдельных фрагментах партитуры. Основным же интерпретатором в симфоническом исполнительстве, разумеется, является дирижер.

Значение интерпретации как смысла и содержания самой художественной деятельности исполнителя уже установлено и определено в целом ряде фундаментальных работ и статей по этой актуальнейшей теме. Достаточно назвать имена автори-

[54]

тетных зарубежных исследователей, как например, Т. Адорно, Р. Донингтона, А. Делла Корте, Ж. Бреле, Б. Шеффера и других, а в нашей стране JI.A. Баренбойма, Е. Г. Гуренко, М.С. Друскина, И. А. Ильина, Г. М. Когана, Н. П. Корыхалову, JI.H. Раабена, С.Х. Раппопорта, Г. М. Цыпина, В. А. Юзефовича. Список советских исследователей можно и продолжить, дополняя его не только фамилиями музыковедов, но и именами ведущих дирижеров, которые не оставили без внимания различные аспекты формирования и воплощения исполнительском интерпретации в работе с оркестром. Правда следует отметить, что полному признанию интерпретации как важнейшей цели, реализуемой в процессе работы исполнителя над произведением сопутствовало появление и других, порой крайних в своей категоричности мнений. Так, достаточно резко высказывались по поводу свободы в исполнении авторских сочинений Р. Шуман и Ф. Лист. Известна позиция А. Г. Рубинштейна, считавшего, что «нынешние капельмейстеры дирижируют произведениями Бетховена, Моцарта и других не по указанию композитора, а так как это, по их мнению, должно было бы быть указано . . . Странные во всех отношениях художественные воззрения! Почему юриспруденция не распространяется на вопросы искусства? Я высказал бы пожелание, чтобы вышесказанное рассматривалось как уголовное преступление».

Подобные мысли звучали и из уст музыкантов XX столетия. Так, Равелю приписывают слова: «Я не хочу, чтобы меня интерпретировали!» Но зато доподлинно известно, что И. Ф. Стравинский само понятие интерпретации называл «сущей нелепостью», полагая, что «музыку следует исполнять, а не интерпретировать». По его мнению, «всякая интерпретация раскрывает в первую очередь индивидуальность интерпретатора, а не автора. Кто же может гарантировать нам, что исполнитель верно отразит образ творца и черты его не будут искажены?». Композитор считал, что лишь записанные им пластинки «имеют значение документов, которые могут служить руководством для исполнения» его музыки.

Утверждение столь авторитетного музыканта анализирует и опровергает Л. М. Гинзбург. Внимательно прослушав одну из пластинок Стравинского, он замечает: «Однако запись „Весны священной” под управлением автора (пластинки „Columbia”) профессионалу без улыбки слушать трудно, настолько технически беспомощно это исполнение (а ведь именно интерпретация „Весны” другими дирижерами вызвала упомянутые негодующие отклики композитора)».

Профессиональное мнение советского дирижера ясно высвечивает несостоятельность позиции маститого музыканта.

[55]

Углубленный анализ творческого процесса интерпретаторов, сама практика исполнительского искусства определили неправомерность этих и подобных «жестких» мнений и высказываний, делающихся без учета к личности интерпретатора, его творческой одаренности. Именно личностные качества и талант дирижера и помогают композитору предстать перед публикой в своих произведениях в свете оригинального мировоззрения исполнителя.

Какой же итоговый смысл приобрело понятие интерпретация?

Определяемая (от латинского слова interpretato — разъяснение, истолкование) как «художественное истолкование певцом, инструменталистом, дирижером, камерным ансамблем музыкального произведения в процессе его исполнения», интерпретация подразумевает «раскрытие идейно-образного содержания музыки выразительными и техническими средствами исполнительского искусства.

Однако исследователи и сами дирижеры-практики в зависимости от своей индивидуальности, каждый по-своему, «интерпретируют» это понятие. Гуренко под художественной интерпретацией понимает «исполнительскую трактовку продукта первичной художественной деятельности». Более широко определяет явление интерпретации Корыхалова. «В сущности, пишет она, всякое восприятие художественного произведения есть его интерпретация». Как надстройку над звуковой «реализацией» трактует интерпретацию Шеффер. Есть и немало других мнений, отличающихся в чем-то друг от друга в зависимости от взгляда на проблему.

Высказывались по этому поводу и дирижеры. Так, Ансерме полагает, что интерпретация начинается тогда, когда исполнитель проник «за пределы текста вплоть до смысла музыки, который автор схематизировал в записи. И в эту минуту он — интерпретатор, а не простой исполнитель”. По мнению Стоковского, достижение наиболее полного и яркого раскрытия заложенных в музыке мыслей и умение вдохнуть жизнь во все те потенциальные художественные образы, которые начертаны безмолвными знаками на страницах партитуры — «фактор величайшей важности» для дирижера-интерпретатора. Высказывания на эту тему можно продолжить, ибо в работе и воплощении замысла, в создании интерпретации талантливые исполнители видят цель своей жизни.

Однако, «погружаясь в мир» художественной интерпретации, дирижеру необходимо помнить, что любая из них, создаваемая при исполнении любого произведения при их любом разнообразии должны идти от одного художественного образа, одной музыкальной идеи, заложенной и закрепленной композитором-творцом в знаковой структуре своего сочине-

[56]

ния. Это не мешает каждому исполнителю проявить почерк своего творчества, печать индивидуальности. Ее яркость и оригинальность проявится в зависимости от дарования, таланта дирижера, от чуткости и музыкально-технической зрелости оркестра. Обилие репертуарных повторов одного и того же произведения в течение одного концертного сезона не лишит слушателей радости, если за пультом оркестра будут появляться оригинально мыслящие и чувствующие дирижеры. Практика свидетельствует, что в этих случаях аудитория воспринимает разные, но одинаково убедительные истолкования даже давно известных и по-своему «заигранных» сочинений. Разве можно, например, учесть, сколько тысяч, а может быть и десятков тысяч раз, была исполнена на нашей планете Пятая симфония Бетховена? Казалось бы, все варианты интерпретирования давно исчерпаны. Но все же есть такие художники симфонического исполнительства, которые умеют делать чудо! «Тосканини, Фуртвенглер, Вальтер, Клейбер и Клемперер — все эти дирижеры подарили нам совершенно различные интерпретации Бетховена. И однако ни один критик не может утверждать, а еще меньше доказать, будто их исполнение стилистически неправильно. То же самое относится и к трактовкам Караяна…» — пишет П. Робинсон. Французский музыколог Б. Шлецер признается, что любая оценка «правильного» или «неправильного» исполнения во многом индивидуальна. Так, например, он полагает, что трактовка той же Пятой симфонии Бетховена, которую он слышал под управлением Тосканини представляется ему «более близкой к истине», чем, например, интерпретация Фуртвенглера. Тем не менее доказать это он «не берется».

Необходимо признать, что в развивающейся музыкальной жизни мы действительно практически сталкиваемся с автором музыки через ее многообразную и вариантную исполнительскую интерпретацию. И можно говорить, что абсолютной, истинной, так называемой чисто бетховенской (если иметь в виду Пятую его симфонию) интерпретации в природе не существует. Это невозможно потому, что нельзя вырвать это гениальное сочинение в его звучащем виде из контекста исторического процесса развития исполнительства и самой музыки. С каждым десятилетием возрастает число интерпретаторов и интерпретаций бетховенского шедевра, которые функционируют в разных эпохах для меняющейся и все более квалифицирующейся слушательской аудитории. Поэтому Пятую симфонию великого композитора слушатели воспринимают как музыку Бетховена—Тосканини, Бетховена—Фуртвенглера, Бетховена—Вальтера, Бетховена—Клейбера, Бетховена—Клемперера, Бетховена—Караяна, Бетховена—Мравинского, Бетховена—Светланова и т.д., сознавая историческую обусловленность звучания сочинения и развитие эстетических идей.

[57]

Думается, что целесообразно в связи с ним вспомнить слова Стоковского о том что для него, например. Пятая симфония Бетховена постоянно развивается. «Она мне напоминает, пишет дирижер, гигантское дерево секвойи, разрастающееся с каждым столетием все более и более».

Boт почему внимание к дирижеру, к его профессии и художественной значимости в контексте развития современного музыкального искусства определенно возросло. Оно закономерно, так как именно за ним признано право представлять слушателям музыку композитора, его идеи, эпоху и эстетическое мировоззрение. Именно полому в XX веке получила широкий простор деятельность музыкальных критиков, анализирующих и осмысливающих дирижерскую профессию, художественные достижения самих мастеров оркестра и руководимых ими коллективов, и в целом симфоническое исполнительство как важнейшую часть музыкальной культуры.

Усилился также интерес и к материалам о дирижерах, их биографиям, к их мемуарам и технологическим пометам на партитурах Опыт ведущих руководителей оркестров изучается в консерваториях, обсуждается на семинарах и симпозиумах. Значительно шире и более профессионально стала освещаться их концертная и просветительская деятельность в прессе и многочисленных изданиях, выходящих многотысячными тиражами. Но все же роль оркестра и музыкантов его составляющих, еще не получила своего адекватною выражения по отношению к дирижеру. Об этом прежде всего заговорили сами руководители симфонических коллективов В своей книге «Я Дирижер» Ш. Мюнш настойчиво призывает всех обратить, внимание на тex, кого называют красивым и ответственным именем артист оркестра.

«Вглядитесь пристальнее в музыкантов, сидящих на эстраде в ожидании дирижера, говорит Мюнш, вы не сможете назвать имена этих людей. И все же они заслуживают вашего внимания и восхищения не менее, чем виртуозы, предпочитающие индивидуальную изоляцию славы прекрасному анониму оркестра». Там же он пишет: «Вряд ли себе представляют сколько физических усилии требуется оркестрантам …» И заключает. «Это большая честь дирижировать ими».

Но, если публика и критика сосредотачивают свое внимание на дирижере (что и понято), то сами руководители оркестров хорошо осознают свою взаимосвязь и неразрывность с коллективом музыкантов. Думается, что большинство дирижеров сознательно проецируют формируемую н вынашиваемую интерпретацию на конкретный состав участников того или иного симфонического оркестра. «Что же касается тех, кто исполняет музыку под руководством интерпретатора, например музыкантов оркестра или хористов, отмечает

[58]

Ансерме, — то они также вкладывают в исполнение свое интуитивное понимание смысла исполняемой музыки, одним словом, свою музыкальность, но в этом случае это понимание подчинено смыслу, который вкладывает в исполнение данного сочинения дирижер. Даже солисты оркестра в тех случаях, когда они требуются именно в качестве солистов, подчиняются смыслу, вкладываемому дирижером в трактовку данной партии, в трактовку ее роли в ансамбле и выразительности, которую она несет”. Приведенная выше мысль французского дирижера достаточно определенно характеризует участие музыкантов оркестра в создании интерпретации музыкальных произведений. Без постижения каждым артистом оркестра композиторского замысла и концепции дирижерской интерпретации невозможна подлинна творческая работа над сочинением. И здесь становится заметен и индивидуальный вклад музыканта (особенно в оркестровых соло и ансамблях) и индивидуальность самого коллектива (о чем говорилось во Введении). Последнее качество может быть также весьма выразительным и определенным. Среди особенностей того или иного оркестра (технических, тембровых, сольно-индивидуальных, акустически-звуковых и др.) в той или иной мере проявляется и национальный характер симфонического исполнительства страны, которую представляет оркестр. Действительно, внимательный слушатель, а тем более профессионал-музыкант, имеет возможность при сравнении определить разницу в звучании оркестров разных стран и почувствовать их характерность. Так, например, Jl. М. Гинзбург, отмечая, что характерные национальные особенности, присуще оркестрам разных стран и народов, писал: «В них отражается вся музыкальная культура данной страны, исторические особенности ее музыкальной жизни и тот преобладающей репертуар, который ставит перед симфоническим коллективом конкретные эстетические требования и задачи. Этот преобладающий репертуар носит локальный характер и является отражением национальных симпатий». Оценивая особенности оркестров нашей страны, дирижер указывал на то, что «национальный характер звучания русских симфонических оркестров, по отзывам многочисленных иностранных дирижеров, был всегда ярко выражен. Их отзывы особенно ценны, потому что, гастролируя по всему свету, они имели самые широкие возможности для сравнений. В качестве национальной специфики игры русских оркестров они отмечали богатство интонационной выразительности струнной группы, ее полнокровное, красивое звучание в форте. Обращали на полно и ярко звучащую медь, на необычную певучесть валторн». В рецензиях на концерты зарубежных оркестров в Советском Союзе есть немало высказываний, позволяющих

[59]

оценить комплексно характеристики американских, немецких и французских оркестров. Они дают представление (и в первую очередь, грампластинки и магнитные записи) о самобытности творческого коллектива, его, как принято говорить, творческом лице. В наше время актуальность проблемы выражения национального в искусстве не только не уменьшилась, а скорее, наоборот, возросла, вызывая новый повышенный интерес. Интересно сравнение дирижерских ретушей эпизода из Восьмой симфонии Бетховена (т. 188 — 191 из 1 части), сделанное JI. М. Гинзбургом:

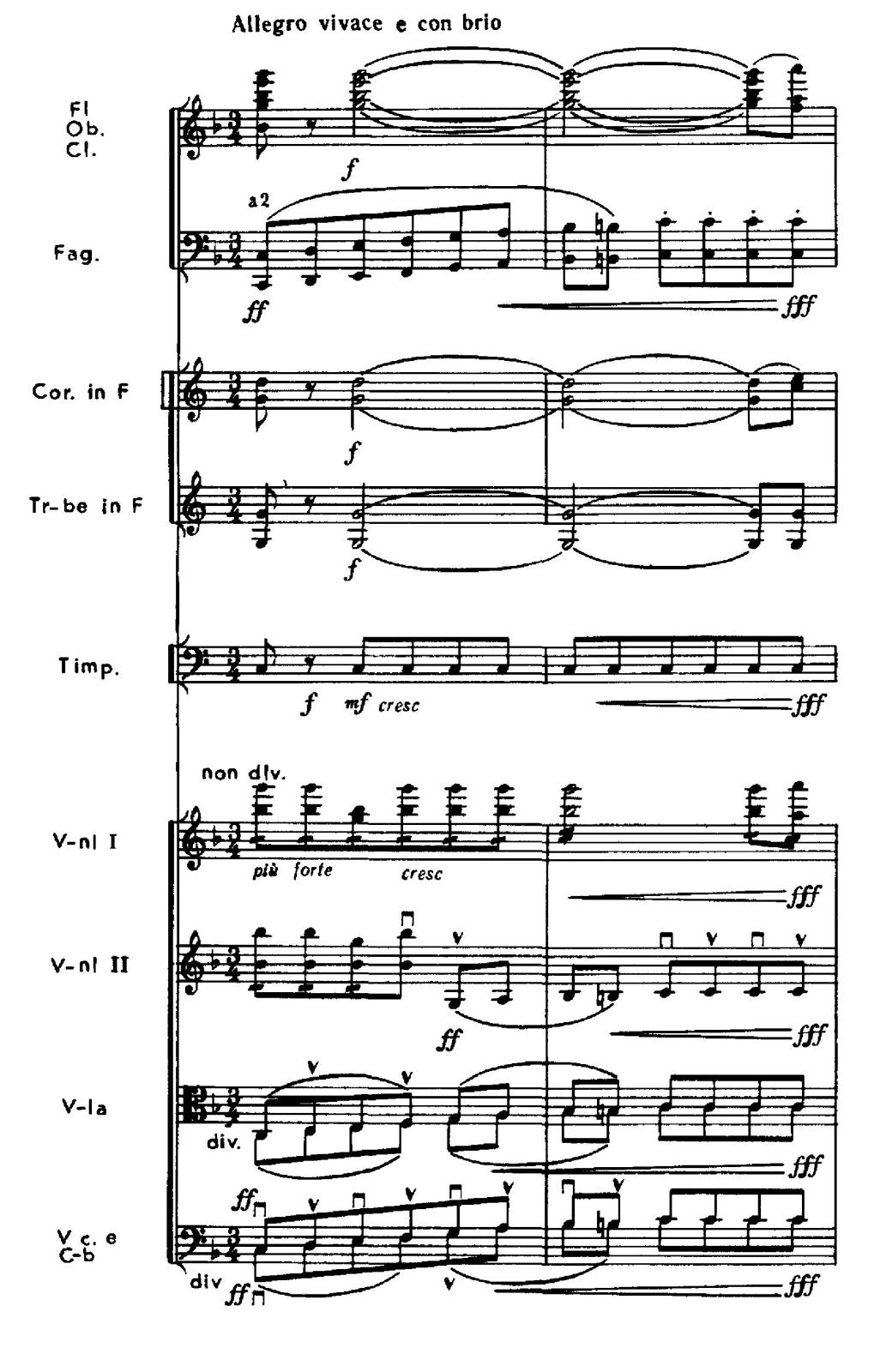

Allegro vivace е con brio

[60]

Так этот эпизод звучит у Г. Малера:

[61]

А вот так он звучит у Э. Клейбера:

Allegro vivace е con brio

Дирижерская интерпретация выражает всегда индивидуальные и личностные качества дирижера, его принадлежность к той или иной школе и во взаимодействии (в условиях репетиций и концерта) выражает также музыкальные и национальные характеристики самого оркестра. Таким образом, в звучащей интерпретации фокусируются все достоинства (и недостатки!) всех без исключения исполнителей, и — шире—характер симфонического исполнительства своей страны. Разумеется, проявляется это ярче на более высоком уровне, в звучании лучших национальных оркестров.

Представляется совершенно очевидным, что только в результате творческого и духовного взаимопроникновения дирижера и оркестра, в совместном постижении идеи, содержания партитуры исполняемого произведения, в прямой и обратной связи руководителя и коллектива музыкантов может возникнуть как явление самобытное и оригинальное — подлинно художественная интерпретация. Общеизвестно, что процесс общения дирижера и оркестра можно разделить на три взаимосвязанных этапа. Пер-

[62]

вый связан с необходимостью внутреннего постижения партитуры сочинения, выработки гибкого репетиционного плана, что в итоге должно помочь дирижеру с помощью развитого внутреннего слуха создать в своем сознании идеальную модель интерпретации произведения. Это самостоятельная работа дирижера. Второй — с внешней стороной деятельности дирижера, в период его репетиционной работы. Здесь важно, чтобы дирижер умело применял наиболее целесообразную методику общения с коллективом, был способен убедительно передавать оркестрантам с помощью профессионального языка жестов свою концепцию исполняемого произведения. При этом ему необходимо творчески осуществлять управление оркестром в музыкально-психологическом плане, а также решать возникающие при этом различные организационные вопросы. Третий — заключительный этап — связан с воплощением дирижером и оркестром выработанной в совместной работе интерпретации сочинения, исполняемого перед слушателями на концертной эстраде.

На любом из этих трех этапов взаимодействия руководителя и коллектива главным критерием симфонического исполнительства остается единство — творческое, духовное, в совместном постижении художественной истины, и технологическое, в котором получает воплощение профессионализм и индивидуальные качества дирижера и каждого музыканта-инструменталиста. Как же конкретно взаимосвязаны интерпретатор и оркестр на пути формирования самой интерпретации?

Опубл.: Леонид Сидельников. Симфоническое исполнительство: Эстетика и теория. Исторический очерк. М.: Сов. композитор, 1991. С. 50-62.