[137]

Проблема «художник и власть в 30-е гг. в СССР» все еще далека от доскональной разработанности и полной ясности. Многое осложняет картину советского искусства этих лет, а именно:

а) противоречивое поведение самой власти в культурной политике, временами создававшее впечатление возможной либерализации (этот феномен детально проанализирован Л. Флейшманом)[1];

б) вера в идеалы коммунизма одних и горькое прозрение других;

в) закрытость людей 30-х гг., которая выражалась, в частности, в «словесном театре», пронизывавшем бытовую речь (словесные «маски» были одной из важнейших форм общения человека с представителями власти и между собой);

г) зашифрованность, наличие подтекста, присущие языку самого искусства в определенных, часто вынужденных случаях; между тем такие случаи порой понимаются весьма просто — как попытка сотрудничества с режимом, то есть истолковываются с точки зрения «всевидящего» и не ведающего страха настоящего.

Начиная с 1927-1928 гг., когда 22-летний Д. Шостакович написал оперу «Нос», Советский Союз потрясает лавина фальсифицированных политических судебных процессов против «врагов народа»: таким образом, Сталин расчищал себе дорогу к беспредельной власти над страной. Сначала эти события оставались на периферии жизни Шостаковича, но постепенно охватывали ее плотным кольцом. Напомню лишь некоторые вехи этого скорбного пути советского общества на Голгофу[2]:

1927 г., октябрь — дело «английских шпионов» в Военной коллегии Верховного суда СССР;

[138]

1928 г. — шахтинский процесс инженеров-вредителей;

1929 г. — процесс над историками (Евгений Тарле, Сергей Платонов);

1930 г. — процесс над бактериологами; процесс Промпартии;

1931 г. — процессы над Союзным бюро меньшевиков и Трудовой крестьянской партией;

1932-1934 гг. — всеобщая «чистка» (смена директоров и всех руководителей в районах, областях, наркоматах); роспуск творческих объединений и организация централизованных творческих союзов; искоренение «националистов»; процесс над руководителями сельского хозяйства;

1934 г., январь — ленинградский процесс вредителей Ижорского ОРСа (отдела рабочего снабжения); 1 декабря — убийство Кирова, которым Сталин воспользовался для развязывания политического процесса и массового террора[3]; декабрь — дело о «Контрреволюционной террористической» группе в Ленинградской филармонии (аресты монтера И. М. Селиверстова

и др.)[4];

1935 г., февраль — март — «Кремлевское дело», операция по чистке Ленинграда от чуждых элементов (массовые аресты и высылки); операция по «бывшим людям»[5].

1935 г., январь — таинственная смерть Куйбышева; апрель — распространение всех видов наказания, включая смертную казнь, на детей с 12-летнего возраста[6];

1936 г., июнь — таинственная смерть Горького; август — процесс Зиновьева и Каменева; сентябрь — назначение Ежова вместо Ягоды на пост народного комиссара внутренних дел;

1937 г., январь — процесс Пятакова; февраль — таинственная смерть Орджоникизде; июнь — процесс маршалов и генералов, массовые казни военачальников (среди казненных — хороший знакомый Шостаковича маршал Тухачевский);

1938 г., март — процесс Бухарина; май — удаление с политической арены Ежова, назначение Берии.

Вероятно, в конце 20-х гг. к Шостаковичу пришло окончательное понимание несовместимости жизни не по лжи и советской власти, Дара и Власти и просто Жизни и Власти. Оно обернулось для него глубоко

[139]

скрываемой трагедией. Это понимание зловеще контрастировало с высоким положением молодого Шостаковича в художественном мире Ленинграда, признанием интеллигенцией его гения. До января 1936 г. Шостаковича выделяла и «неприкосновенность». Напомню, что его коллеги, причастные к музыкальному авангарду 20-х гг., подвергались жестокой травле. Александр Мосолов был печатно объявлен «врагом народа», его сочинения были запрещены после 1929 г. к исполнению и публикации. Сам он был репрессирован в ноябре 1937-го. Первая симфония Гавриила Попова после премьеры в Ленинградской филармонии в июне 1935 г. под управлением Фрица Штидри была запрещена к исполнению по распоряжению Репертуарного комитета Ленинграда «как отражающая идеологию враждебных нам классов»[7]. Композиторы уходили от академических жанров и в поисках средств к существованию обращались к киномузыке, к театральной музыке, к собиранию и обработкам фольклора.

Уникальную ситуацию с Д. Шостаковичем можно отчасти объяснить удаленностью Ленинграда от Кремля. Свидетельство тому — водружение бюста композитора в фойе филармонии (скульптор Гавриил Гликман), произведенное по инициативе его почитателей без ведома высших властей. Но главная причина лежит, вероятно, в том, что Сталин до поры до времени приберегал таланты некоторых выдающихся людей искусства, дабы иметь в своем распоряжении придворных портретистов, воспевающих его сочинителей од, песен, опер, романов, фильмов.

Шостакович в основном продолжал писать музыку прежней, условно говоря, авангардистской ориентации; она (за исключением Четвертой симфонии) исполнялась. Тем не менее ему приходилось расплачиваться за это благо комментированием своего творчества на страницах газет. Очевидна несоизмеримость смысла его музыки и авторского комментария к ней. Последний был призван «запутать след», защитить музыку двусмысленным словом о ней.

Публицистика Шостаковича 30-х гг. воспринимается сейчас по-разному. Можно читать ее по законам прямого «авторского слова» и расценивать как элементарное приспособление к власти. Но можно уловить в ней искусное лексическое лицедейство, «словесный театр масок», характерный для высказываний в тоталитарном обществе. В публицистике Шостаковича, а также в его письмах и устном общении, как утверждает И. Гликман, все это проявилось с особой отчетливостью[8].

[140]

Газетная речь Шостаковича поражает шокирующим столкновением словесных «масок» — «чужого слова» {М. Бахтин) и «авторского слова». «Чужое слово» предложено самим официальным партийным жаргоном; это обычная риторика сталинских лет, однако поданная Шостаковичем то в «высоком», то в пародирующем, порой косноязычном стиле. Стоящее рядом серьезное «авторское слово» также внезапно сменяется самопародией. Мозаика «словесных масок», где «чужое» и «свое» порой неразличимы, делает публицистику Шостаковича весьма острым чтением.

Защитные функции этого «словесного театра» можно по-настоящему оценить в политическом контексте газетных полос. Возьмем, к примеру, ленинградскую вечернюю «Красную газету» за январь 1934 г. Читаем заголовки:

13 января, с. 3 — «”Леди Макбет Мценского уезда”. На репетициях в МАЛЕГОТе».

14 января, с. 3 — «К партсъезду»; с. 2 — «Вредители. Процесс колпинских хищников (ОРС Ижорского завода)» (71 человек назван «шайкой классовых врагов»).

16 января, с. 2 — «Вредители» (продолжение процесса).

19 января, с. 1 — «Обращение V областной и II городской конференции большевиков Ленинграда и области: “Вождю мирового пролетариататов. Сталину”»; с. 4 — «Вредители».

20 января, с. 3 — «Писатели, журналисты и творческая среда» (статья Н. Свирина); с. 2 — «Процесс в Колпине».

21 января («Ленинский номер» газеты), с. 4 — «”Леди Макбет Мценского уезда” в МАЛЕГОТе. Композитор об опере и спектакле».

23 января, с. 3 — «Премьера “Леди Макбет”» (в статье говорится: «Спектакль имел исключительный успех… Завтра театр показывает “Леди Макбет” делегатам областной и городской партконференции»; с. 2 — «Дело вредителей Ижорского орса» (приговор суда: семь человек — «к высшей мере социальной защиты» — расстрелу, остальные — к десяти, двум, трем годам тюремного заключения).

25 января, с. 3 — «Композиторы к XVII партсъезду. Лицом к массовому репертуару» (статья 3. Л. Орловой, где говорится: «Ленинградские композиторы включились в творческий поход имени XVII партсъезда. 70 авторов дали обязательства написать в ударном порядке музыкальные произведения, которые должны отобразить жизнь Страны Советов на пороге XVII съезда»). Центр 3-й страницы занимает статья Д. Шостаковича «Творческий рапорт композитора». «…Этим спектаклем, — пишет он, — я рапортую XVII партсъезду… Много еще надо работать над своим мировоззрением, но благодаря правильному, глубоко чуткому руководству нашей партии в этом отношении сделано много… Большой прорыв у меня в области камерной и камерно-эстрадной (разрядка моя. — И. Б.) музыки. Произошло это из-за некоторой недооценки этих жанров…

[141]

Мне кажется, что советские композиторы недооценивают необходимость работы в разнообразных жанрах. Какая ошибка! Посмотрите, что только и для чего писали такие великие мастера, как И. С. Бах, Моцарт. И в этом отношении нам необходимо следовать за ними. Нельзя заключиться, как в скорлупе, в симфонии, опере, балете и тому подобное». Заметка напечатана рядом с положительной рецензией Ивана Соллертинского и стихотворной пародией Александра Флита с пророческим названием «Жизнь и смерть “Леди Макбет Мценского уезда”».

Убийство Кирова 1 декабря 1934 г. внесло новый мотив в предновогодние отчеты деятелей искусств и еще больше ожесточило кровавый контекст. Читаем «Ленинградскую правду» от 28 декабря. В статье под названием «Будем трубачами великой эпохи» Шостакович пишет о будущей Четвертой симфонии: «Это должна быть монументальная программная вещь больших мыслей и больших страстей. И, следовательно, большой ответственности. Многие годы я вынашиваю ее. И все же с тех пор еще не нащупал ее формы и „технологию”… Подлое и гнусное убийство Сергея Мироновича Кирова обязывает меня и всех композиторов дать вещи, достойные его памяти. Сугубо ответственная и тяжелая задача. Но отвечать полноценными произведениями на “социальный заказ” нашей замечательной эпохи, быть ее трубачами — дело чести каждого советского композитора». (Примечательно, что в приведенной цитате словосочетание «социальный заказ» взято Шостаковичем в кавычки — редкий для него случай выделения «чужого слова». К 30-м гг. выражение «социальный заказ» уже читалось как «социальный приказ».) В том же номере газеты некто В. Бобров от имени рабочих публикует отклик на приговор «ленинградскому центру», вынесенный накануне: «Вечное им проклятье, смерть!.. Немедля нужно стереть их с лица земли».

Тем не менее музыкальное творчество Шостаковича до 1936 г. оставалось свободным как в выборе концепции, так и музыкальной техники. Гавриил Попов, сам в 1935 г. мечтая «разорвать» во Второй симфонии «пошлость общественного вкуса», совершить «прыжок в будущее», не без восхищения писал в Дневнике о музыке своего современника: «31 октября, Детское село. Четвертая симфония Шостаковича (слышал на рояле первую часть до репризы и читал партитуру половины первой части) очень терпка, сильна и благородна»[9]. В период, когда в искусстве начала насаждаться идеология государственного оптимизма, Шостакович действительно писал «вещи больших мыслей и больших страстей», при этом уверяя читателя, будто это и есть выполнение «социального заказа». Он осмелился говорить своей музыкой — оперой «Леди Макбет Мценского уезда» и Четвертой симфонией — о страданиях и страстях человека, о страхе,

[142]

о катастрофе. Удар по нему в редакционных статьях 1936 г. («Сумбур вместо музыки» и «Балетная фальшь» в «Правде» от 28 января и 6 февраля) во многом объясняется несовместимостью подобного искусства с тотально утверждаемым официальным стилем, несовместимостью независимого Дара Шостаковича с желанным для власти идеалом унифицированного советского художника.

В 1936 г. для композитора наступил час испытания его душевной силы и мужества. Он должен был ответить на редакционные статьи своим новым сочинением. Нельзя исключить, что вождь ожидал от художника чего-то вроде благодарственных стихов Бориса Пастернака Сталину, которые совсем недавно — 1 января 1936 г. — появились в газете «Известия»[10]. Во всяком случае, Сталин мог надеяться на «Кантату о Сталине» или «Кантату о партии». Шостакович ответил симфонией без текста. Спасительная многозначность музыки позволила ему сохранить тайную свободу.

Две проблемы стояли перед композитором — нравственная и стилистическая. Ведь «ответ советского художника» будут слушать и тиран (или его слуги), и «публика Шостаковича», и сама Вечность. В то же время следовало избегать «формалистического», «сумбура», «диких созвучий», «крика и скрежета оркестра». Музыкальная речь Шостаковича должна была достигнуть «большей простоты», но остаться достойной Мастера. Не случайно композитор писал, что «рождению этого произведения предшествовала длительная внутренняя подготовка»[11]. Остановимся лишь на первой из двух названных проблем.

Одним из самых мучительных моментов «внутренней подготовки», вероятно, было преодоление страха. Страх застенка и казни сковал город. Приведу отрывки из неопубликованного и малоизвестного дневника Любови Яковлевны Шапориной[12] — человека из круга, близкого Шостаковичу; эти фрагменты интересны нам сейчас, так как раскрывают психологический климат в период премьеры Пятой симфонии.

«2 ноября [19J37 [года]. Нет сил жить — если вдуматься во все, что творится вокруг. <…> 29-го я возвращаюсь с работы — открывают мне дверь и на меня сразу бросаются Наташа и Вася — Евгения Павловна арестована, Ира у нас».

1

[143]

«20 ноября. Ира пошла к прокурору Шпигелю, взяв накануне к нему пропуск. <…> Шпигель выгнал ее — „Нечего тебе валандаться, а то мы тебя в детский дом отдадим”»

«21 ноября. Играли в филармонии 5 симфонию Шостаковича. Публика вся выдала и устроила бешеную овацию — демонстративную на всю ту травлю, которой подвергся бедный Митя. Все повторяли одну и ту же фразу: ответил и хорошо ответил. Д. Д. вышел бледный, бледный, закусив губы. Я думаю, он мог бы расплакаться. Из Москвы приехали Шебалин, Александров, Гаук — одного Шапорина не было. <…>

Встретила [Гавриила] Попова: „Знаете, я стал трусом, я трус, я всего боюсь, я даже Ваше письмо сжег”».

«б января [19J38 [года]. Вчера утром арестовали Веру Дмитриевну…».

«27 марта. Взяли Е. М.Тагер…».

«19 февраля 1939 [года]. …Умер А. И. Рыбаков — в тюрьме. Умер Мандельштам в ссылке. Кругом умирают, бесконечно болеют — у меня впечатление, что вся страна устала до изнеможения, до смерти. Лучше умереть, чем жить в постоянном страхе, в бесконечном убожестве, впроголодь…».

Страх владел всеми — без сомнения, и Шостаковичем. Не многие могли вытеснить его из своего сознания. Искусство и творчество оставалось последним прибежищем. А. Ахматова писала тогда:

Полно мне леденеть от страха,

Лучше кликну Чакону Баха…

Кого «кликнул» Дмитрий Шостакович? Баха и Моцарта, Мусоргского и Малера. Двое последних уже в 20-е гг. особенно много дали ему для обретения трагического стиля. К общеизвестным фактам, свидетельствующим об отношении Шостаковича к Малеру, добавлю еще один. Шостаковичу принадлежит незаконченное четырехручное переложение I части Десятой симфонии Малера (эскизы двух вариантов рукописи не датированы)[13]. Вероятно, оно делалось во второй половине 20-х гг.

Кажется, уже многие понимают, что музыкальная семантика финала Пятой Шостаковича заключает в себе феномен двойного с м ы с -л а: искусство тиранических режимов издавна пользовалось зашифрованной речью. (Например, в 1937 г. к ней прибегнул О. Мандельштам, как показал анализ его сталинской оды, сделанный Л. Кацисом в статье «Поэт и палач»[14].)

[144]

Первый план финала Пятой симфонии Шостаковича составляет семантика «героического шествия»[15] и последующего апофеоза, которая и определила восприятие музыки буквально со второго такта. Тембр труб и квартовые ходы литавр действовали безошибочно. Для апофеоза-коды композитору особенно важно было опереться не на расхожие советские образцы, но на достойную модель. Ею стали апофеозы Первой и Третьей симфоний Малера.

Но в финале Пятой Шостаковича действительно существует второй семантический план, отрицающий вышеназванные смыслы. Этот второй план составляет семантика, условно говоря, «последнего пути». Причем, не желая, чтобы его цитаты и намеки были опознаны «чужими», Шостакович обращается к тонким контекстным связям — воспроизведению оркестровой фактуры («фактурному образу»), к деталям оркестрового письма.

Содержание финала достаточно сложно. В этой музыке гуляют лютые силы, и в ней же возникают озаряющие светом лирические темы. Однако доминируют в финале исторически закрепленные культурные и музыкальные символы «последнего пути», скрытые в зашифрованных реминисценциях из партитур различных мастеров. Важнейшие из этих символов — траурное шествие, романтический мотив ухода-прощания, шествие на казнь, апокалиптическое шествие. Упомяну лишь некоторые из них.

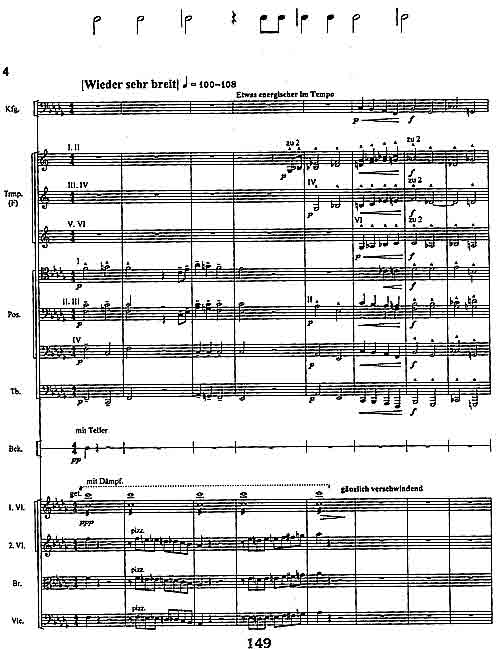

Открывающее IV часть трезвучие d-moll fortissimo с тремоло литавр вряд ли может стать началом героического финала. Оно ассоциируется с другим рядом: грозным, лишающим надежды первым аккордом увертюры к «Дон-Жуану», с «Dies irae» из «Реквиема» Моцарта[16] (см. пример 1 на с. 145).

Четыре первых звука главной темы у труб и тромбонов — a-d-e-f, лишенные традиционного «золотого хода»

[145]

Пример 1.

[146]

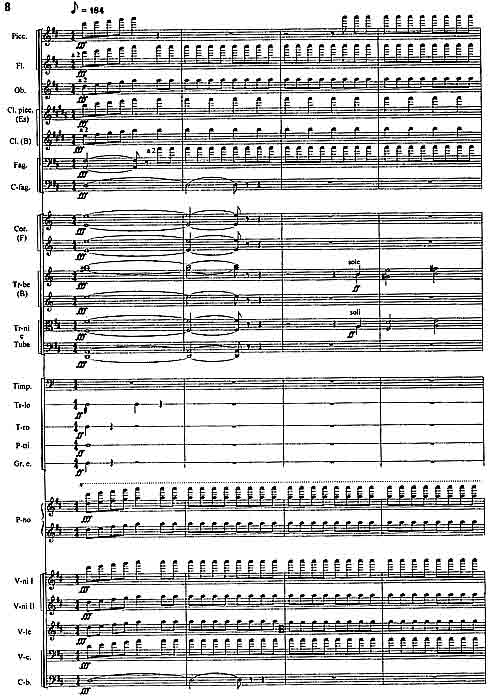

— общее место многих мелодий. Тем не менее здесь выстраивается смысловой ряд, основанный на «фигуре шага»; он подкреплен квартовыми переборами литавр. Такова четвертая из «Песен странствующего подмастерья» Малера; ее текст — «Я ухожу в тихую ночь» (см. пример 2 на с. 144). Такова и тема марша «в манере Калло» из Первой симфонии Малера. Сходны также начало «Шествия на казнь» из Фантастической симфонии Берлиоза и следующая — В-dur”ная тема «Шествия» (см. пример 3 на с. 145-146). В 5-м такте у Шостаковича мы видим почти текстуальное воспроизведение нисходящей фигуры катабасиса из 6-7-го тактов берлиозовской темы: f3, es3, [e3], d3, с3, b2, a2, g2, f2. Примечательно также, что берлиозовская доминантовая каденция (такт 8), переброшенная из духовой группы в струнную и словно рассекающая тему, воспроизведена Шостаковичем посредством внезапного tutti (т. 6; см. пример 1 на с. 145).

Пример 2

[147]

Пример 3

[148]

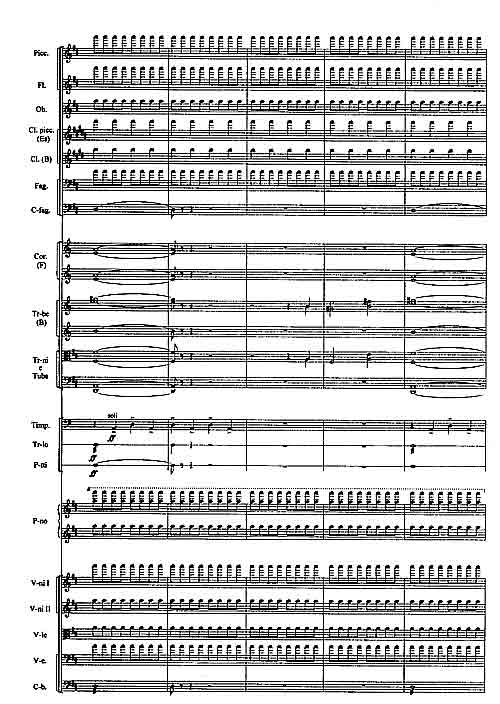

Далее, начало репризы у Шостаковича (ц. 121 партитуры), отмеченное резким замедлением темпа (J = 100-108), обретает в главной партии черты мрачной военной процессии с тиратами малого барабана. Для нас особенно интересны последующие проведения темы (ц. 123-126, c-moll, f-moll): они ассоциируются с образом Страшного суда из финала Второй симфонии Малера (см. пример 4 на с. 149) — эпизодом, где впервые по-

[149]

является хорал медных (ц. 10, f-moll), который в репризе (ц. 42) обретает слово: «То, что возникло, должно исчезнуть». Шостакович (см. пример 5) воспроизводит «образ фактуры» с характерным регистровым разрывом между хором духовых и высоким тремоло скрипок (у Шостаковича — гобои и кларнеты, см. ц. 123). Сохраняется также архаика гармонии: аккорды изложены без терции (ср. примеры 4 и 5). Сохранен (хотя и не до конца) также ритмический рисунок (см. примеры 4, 5)

Пример 4

[150]

Пример 5

Мотив казни обнажен в более позднем творчестве Шостаковича, прежде всего — в романсе на слова Бёрнса «Макферсон перед казнью» (1942). Мелодия, на которую поются слова «Так весело, отчаянно шел к виселице он», имеет мелодическое сходство с началом главной партии финала (см. пример 6 на с. 151).

[151]

Пример 6

В апофеозе Пятой симфонии Шостаковича возникает контекстная связь с кульминационным фрагментом из «Веселых проделок Тиля Уленшпигеля» Рихарда Штрауса. Этот фрагмент предшествует теме приговора к смертной казни (см. пример 7 на с. 152).

Шостакович воспроизводит оркестровую фактуру в оригинальной тональности Р. Штрауса — D-dur, сохраняя все три плана звучания:

[152]

Пример 7

[153]

1) хор медных с «золотым ходом», 2) «пилящие» репетиции звука а у струнных и деревянных духовых и 3) партии ударных.

Пример 8

[154]

[155]

Здесь Шостакович рискует раскрыть цитату, приблизившись к секундо-вой интонации Штрауса (g, fis). В ц. 133 (т. 1-8) он заостряет ее минорным ладом, превращая в ламенто (с3, Ь2, а2), — из советских исследователей этот выразительнейший штрих в апофеозе Пятой, кажется, был замечен только Г. Орловым[17]. Последние аккорды апофеоза — многократно повторенное мажорное трезвучие духовых в мелодическом положении квинты — отсылают слух к завершению «Шествия на казнь» Берлиоза. Наконец, «оголение» квартовых ударов литавр у Шостаковича в 3-м такте от конца, где внезапно перестают звучать массивные аккорды, производит зловещий эффект. Малер в своих апофеозах обычно не оставлял литавры звучать соло. Но в конце жизни он написал устрашающее solo большого барабана — тупые удары в начале финала Десятой симфонии, с которой Шостакович был знаком по факсимиле.

В причудливом гибриде двух полярных семантических комплексов кроется жесткая правда советской действительности 30-х гг., в которой аутодафе целого народа совершалось под звуки гимнов и маршей.

Хотел ли, мог ли Шостакович рассчитывать на восприятие второго плана финала? Думается, в его намерения входило расщепление рецепции. Это и произошло. В истинный оптимизм финала поверили не все. Кое-кто заметил «недостаток» сочинения, правда, приписав его не идеологическому изъяну, а техническому просчету. Даже такой серьезный музыкант, как Мясковский, нашел «конец финала совсем плоским» и «пустым»[18]. Однако ленинградская публика на премьере явно услышала в музыке нечто иное. «Ответил, и хорошо ответил» — эти слова относились к общему потрясающему впечатлению от симфонии, в которой слушатели различили — эмоционально, а не аналитически — признаки трагического жанра, и такое впечатление не только не было разрушено финалом, но, напротив, было укреплено им.

Альфред Шнитке полагает: Д. Шостакович принадлежит к типу, «казалось бы, слабовольных по внешним признакам композиторов… как бы он на себя ни воздействовал, а он делал много попыток выдать то, что от него требовали, он все равно оставался самим собой. Шостакович не мог себя разрушить, не хотел, и, когда это делалось под давлением, оно не получалось. <…> Он не мог заставить себя сломаться, не мог себя перебороть, но он был носителем какого-то более сильного импульса, который жил не его волей, а был вложен в него изначально»[19]. В таком случае в финале Пятой работала не рационально скомпонованная система реминисценций, но деятельное воображение, в котором подсознание

[156]

освободило кладезь ассоциаций. Финал, ускользнув из-под контроля самоцензуры, словно написал сам себя. В любом случае искусство музыки, мельчайшие материальные элементы которой — в отличие от слова — «лишены конечных значений»[20], дало Дмитрию Шостаковичу в 30-е гг. тайную свободу — возможность сказать правду о себе и о своем времени.

Опубл.: Барсова И. Контуры столетия. Из истории русской музыки XX века. СПб.: Композитор – Санкт-Петербург, 2007.

размещено 9.11.2009

[1] См.: Флейшман Я Пастернак и Бухарин в тридцатые годы // Дружба народов. 1990. № 2. С. 249-259.

[2] Пользуюсь случаем выразить благодарность за консультацию В. А. Севрюгину.

[3] ЛУБЯНКА. Сталин и ВЧК — ГПУ — ОГПУ — НКВД. Январь 1922 г. — декабрь 1936 г. Серия: Россия. XX век. Документы / Под ред. академика А. Н. Яковлева. М., 2003. С. 842.

[4] Там же. С. 585-586;

[5] Там же. С. 599-671.

[6] См.: О мерах борьбы с преступностью среди несовершеннолетних: Постановление ЦИК и СНК СССР от 7 апреля 1935 г. // Свод законов СССР. М., 1935. № 19. С. 155.

[7] Эта формулировка была воспроизведена в статье братьев Тур «Чрезмерная любовь» («Известия», 1935, 11 июня). Цит. по: Гавриил Попов. Из литературного наследия. С. 403.

[8] Письма к другу: Дмитрий Шостакович — Исааку Гликману. М.; СПб., 1993. С. 68-69 и др. И. Гликман постоянно указывает на словесные «маски» в письмах.

[9] Гавриил Попов. Из литературного наследия. С. 261.

[10] Анализ позиции Б. Пастернака в этот период см. в цит. статье Л. Флейшмана.

[11] Творческие поиски, планы, мечты: Беседа с композитором Д. Шостаковичем // Вечерняя Москва. 1940. 11 дек.

[12] Шапорина Любовь Яковлевна. Дневник. [2 ноября 1937 г. — 26 октября 1939 г.]. РНБ, ф. 1086, ед. хр. 6. Л. Я. Шапорина, урожденная Яковлева (1879-1967), — художница, переводчица, первая жена Ю. А. Шапорина. Вела дневник с небольшими перерывами с 1 марта 1917 г. по 23 ноября 1956 г., описывая без умолчаний события русских революций 1917 г., голод 1918-го, Гражданскую войну, террор 30-х гг., блокаду, террор 1940-1959-х гг., смерть Сталина.

[13] РММК им. М. И. Глинки, ф. 32, ед. хр. 280. Переложение содержит 94 такта I части. В личной библиотеке Д. Шостаковича, как сообщил мне М. Якубов, хранится факсимиле Десятой симфонии Малера без титульного листа, изданное по автографу партитуры в 1924 г. в Вене. Шостакович мог привезти его из Берлина в 1927 г. либо получить от кого-либо из знакомых музыкантов.

[14] Кацис Л. Поэт и палач: Опыт прочтения «сталинских стихов» // Литературное обозрение. 1991. № 1. С. 46-54. М. Гаспаров оспаривает высказанную Л. Кацисом и другими исследователями мысль об эзоповом языке оды (Гаспаров М. Метрическое соседство оды Сталину О. Мандельштама // Здесь и теперь. 1992. № 1. С. 63-73). Его строго филологический анализ направлен на выяснение метрического единства оды и группы окружающих ее стихов, в которых поэт органически стремился найти контакт с действительностью 30-х гг.

[15] Сабинина М. Шостакович-симфонист: Драматургия, эстетика, стиль. М., 1976. С. 137.

[16] Немецкая исследовательница Доротея Редепеннинг в статье «Малер и Шостакович» указывает на ряд цитат и намеков на музыку Малера в Пятой симфонии Шостаковича, в том числе на параллель между апофеозами Пятой Шостаковича и Первой и Третьей Малера. В начале финала Пятой она усматривает также сходство с кульминацией скерцо (III часть) из Второй симфонии Малера (Redepenning D. Mahler und Schostakowitsch // Das Gustav-Mahler-Fest. Hamburg 1989. Bericht iiber Intemationalen Gustav-Mahler-Kongress / Hrsg. v. Mattias Theodor Vogt-Kassel u. a., 1991. S. 355-362). См. также дополнения в русскоязычном варианте статьи: Редепеннинг Д. Малер и Шостакович // Музыкальная академия. 1994. № 1.

[17] См.: Орлов Г. Симфонии Шостаковича. Л., 1961. С. 101.

[18] Письмо Н. Мясковского С. Прокофьеву от 5 февраля 1938 г. (Москва). Цит. по:

Переписка. С. 455.

Переписка. С. 455.

[19] Шульгин Д. И. Годы неизвестности Альфреда Шнитке: Беседы с композитором.

М., 1993. С. 87.

М., 1993. С. 87.

[20] Мераб Мамардашвили пишет: слова «в простом, нефеноменологическом смысле… конечны… имеют конечные значения. Качеством, близким к бесконечности, обладает лишь музыка. В отличие от языка, литературы, живописи, она пользуется такими материальными элементами, которым мы не можем придать конечные значения». Мамардашвили М. Закон Инаконемыслия (Запись одного из выступлений перед студентами, сделанная осенью 1988 г. // Здесь и теперь. 1992. № 1. С. 89.

(0.8 печатных листов в этом тексте)

- Размещено: 01.01.2000

- Автор: Барсова И.

- Размер: 33.79 Kb

- © Барсова И.

- © Открытый текст (Нижегородское отделение Российского общества историков – архивистов)

Копирование материала – только с разрешения редакции