[106]

Когда в 1972 году я определялась на службу в Горьковскую консерваторию, ее ректор Г.С. Домбаев сразу посоветовал: “Обязательно познакомьтесь с Борисом Гецелевым и Тамарой Левой – замечательные люди”. Супругов Гецелевых, впрочем, я уже немного знала – коллеги-музыканты, упоминая город Горький, непременно называли их имена. Совсем молодые тогда Тамара и Борис находились в центре культурной жизни города, удивительной для столичного обитателя своим либерализмом. В Горьком проходили фестивали современной музыки, там впервые прозвучали фрагменты едва вырвавшейся из многолетнего заточения “Леди Макбет Мценского уезда”, позднее состоялась знаменитая премьера Первой симфонии Шнитке. На консерваторских занятиях можно было упоминать тогдашних эмигрантов, изучать любой крамольности авангард, без риска, что донесут коллеги или студенты. Невольно вспомнились пушкинские строки: “Имеет сельская свобода свои счастливые права…” Дело было, конечно, не в “селе”. В большинстве своем провинциальные города отнюдь не могли похвастаться подобным вольным воздухом. Главное заключалось в людях, сумевших в Горьком эту атмосферу создать и, что еще важнее и труднее, сохранить.

Борис Семенович Гецелев с молодых лет очень много сил и времени отдает общественной работе. Причем работе настоящей, не карьерно-показушной, столь распространенной в годы, ставшие теперь такими далекими. Там, где появлялось настоящее дело, там появлялся и Гецелев. Это касалось прежде всего концертной жизни, и филармонической, и консерваторской, формировавшейся при деятельном его участии. Много лет подряд под руководством Гецелева, председательствовавшего в научном студенческом обществе, проводились интереснейшие музыковедческие конференции, и только финансовые потрясения последних лет, к сожалению, умерили их размах. Велика роль Бориса Гецелева в жизни Верхневолжской композиторской организации, в формировании молодого поколения музыкантов – в настоящее время он профессор, заведующий кафедрой композиции Нижегородской консерватории. Самые яркие художественные коллективы города, конечно, не могли и не могут обойтись без Гецелева. Так, более трех десятилетий длится его сотрудничество с Нижегородской хоровой капеллой мальчиков под руководством Льва Сивухина; многие яркие спектакли ТЮЗ”а, лучшего местного театра еще горьковских времен сопровождались музыкой Гецелева. Борис Семенович постоянно появляется на телеэкране, его голос звучит в радиопередачах. Наконец, его просто хорошо знают в городе, не только друзья и коллеги, но и посторонние люди, по роду своей деятельности нередко весьма далекие от искусства.

Мне, теперь уже давнему другу Бориса, странновато рассуждать о нем как бы со стороны, оценивая его как яркое художественное и человеческое явление -хотя это не подлежит сомнению. Но “всему свое вре мя”, как поется, вослед Екклесиасту, в гецелевском цикле из немецкой поэзии. Приходит пора, когда за

[107]

круговертью повседневности тянет увидеть историю.

Борис Гецелев – из младших “шестидесятников”. Его юность и ранняя молодость пришлись на годы оттепели, сформировавшие его художественную позицию и личностные черты. Тогда верилось в разумные начала бытия, в силу интеллекта и точных наук, тогда дружили без оглядки, не мысля существования без шумных сборищ, турпоходов и бардовских песен. Тогда молодым открылся мир более широкий, чем прежде, -или только казалось, что открылся?

Для творческого человека атмосфера либеральных надежд и духовного обновления таила неслыханные возможности. И Борис Гецелев впитал ее на всю жизнь.

Сейчас, когда все так резко переломилось, приходится напоминать о вещах, еще десять лет тому назад известных каждому. Общественное сознание теперь уже плохо различает дистанцию между вчерашним парт-функционером и настоящим честным интеллигентом, противостоявшим по мере сил конъюнктуре и приспособленчеству. Позиция Бориса Гецелева была “негромкой”, ему не был свойствен излишний пафос -помогала счастливая натура, открытый дружелюбный характер, перед обаянием которого, казалось, не мог устоять никто. Конфликтов Гецелев не искал, но твердость, где надо, проявлял. Он не вступил в партию, как его ни заманивали. Он не писал конъюнктурных сочинений. Не стремился начальствовать и делать карьеру. Зато он сохранил себя и свой творческий дар, и дом его, как и при жизни родителей, по-прежнему открытый и хлебосольный, и все так же прекрасна жена Тамара – Тамара Николаевна Левая, замечательный музыковед, доктор искусствоведения и профессор. И совсем взрослой стала Катя, продолжившая семейную музыкантскую традицию…

Как часто бывает с талантливыми людьми, природа гецелевского дарования сказалась сразу. Кончая в 1966 году Горьковскую консерваторию – тогда ему шел двадцать шестой год, – Гецелев завершил три крупных сочинения: Фортепианное трио, вокально-симфонический цикл “Зеленая луна” и “Бурлеску” для струнного оркестра. Консерваторским учителем его был А.А. Нестеров, внимательный к дарованию своего ученика, так отличавшемуся от его собственной индивидуальности. Добрые отношения они сохранили и позднее.

Самый яркий из трех опусов – “Бурлеска”, светлая и задорная, в игровом прокофьевском духе, но отнюдь не подражательная. Очень естественно введенные ударные эффекты на струнных тогда, надо думать, произвели фурор. “Бурлеска” не потускнела со временем, она и сейчас звучит как искрометный творческий всплеск молодого автора, не только щедро одаренного природой, но уже многое умеющего. Композиторская сноровка особенно чувствуется в крепко скомпонованной, логически убедительной форме – даже в ранних сочинениях Гецелева нет никакой расплывчатости и неясности, все стоит на своих местах.

Еще студентом Гецелев начал преподавать на кафедрах композиции и теории музыки Горьковской консерватории. Он быстро стал авторитетным педагогом, и с тех пор к нему постоянно приводят способных детей и подростков, чтобы посоветоваться об их будущем; приходят и взрослые, желающие посвятить себя сочинению музыки или просто показать свои сочинения. В консерватории Гецелев воспитывает не только композиторов, но и музыковедов; сам он интересно исследует современную музыку, особенно в области формообразования. Его статьи отражают и композиторский интерес: плоды рационального осмысления “архитектуры” сочинения ощущаются в опусах Гецелева начиная с самых ранних.

Трио для скрипки, виолончели и фортепиано, тоже законченное в дипломный год по сравнению с “Бурлеской” отчасти проигрывает – эпически-раздумчивый русский колорит обрамляющих частей (в основе финала лежит фольклорная цитата) кажется не вполне органичным для молодого композитора. “Русский стиль” Гецелева определится позднее, и в 1987 году он напишет истинно блестящее сочинение “в русском роде” -одну из частей в коллективном опусе нижегородских композиторов – Вариациях для струнного квартета на тему “Как мать убили” из “Жизни за царя” Глинки – образец характерного варьирования, необычайно привлекательный своей стилистической свободой.

Уже в консерваторские годы естественно определился круг композиторских интересов Гецелева. Точнее, “кругов” оказалось несколько: музыка симфоническая и камерно-инструментальная, музыка детская, главным образом хоровая, и музыка прикладная, для драматического театра и телевидения. Впрочем, круги пересекались: так, на горьковском телевидении была осуществлена единственная пока опера Гецелева “Март – апрель” по рассказу В. Кожевникова на либретто Л. Шерешевского, показанная в 1968 году не только на местных экранах, но и по Центральному телевидению.

Блестяще закончив курс, Гецелев поступает в композиторскую аспирантуру Московской консерватории, в класс Р.К. Щедрина. Это был осознанный выбор. Щедрин, взлетевший в те годы на гребне молодой славы, и тогда, и позднее олицетворял для Гецелева идеал современного художника – динамичного, резко определенного в своих вкусах и намерениях, склонного к жестковатой интонационности, броскому оркестровому письму. Гецелев считал для себя возможным учиться только у Щедрина, и когда тот ушел из консерватории, Борис досрочно покинул аспирантуру, совсем не дорожа формальным в ней пребыванием.

Естественно было бы ожидать, что ученик станет подражать старшему и более опытному учителю. Однако этого не случилось. Подражательность не была свойственна Гецелеву даже в начале пути: не исключено, что его спасла природная трезвость ума, рациональная проконтролированность своих композиторских действий. Писать “как Бог на душу положит” ему несвойственно – что, разумеется, не исключает ни темперамента, ни живой спонтанности творческого процесса.

Проблемы мастерства, “сделанности” композиции –

[108]

в центре внимания молодого музыканта. Необходимость профессионального совершенствования не просто подразумевается, она становится прямой темой одного из лучших гецелевских опусов 60-х юдов – Пяти канонов” для баса и камерного ансамбля (кларнет, фагот, скрипка, виолончель, контрабас). Бушующей “стихии творчества” противопоставляется разумное владение профессиональным мастерством: “Но в хаосе гармонию поймать готов ли ты, пока за пядью пядь смысл ремесла тобою не постигнут?” (стихи Л. Шерешевского). Автор цикла отвечает на этот строгий вопрос делом. Поместив в качестве текста-motto отрывок из “Практического руководства к контрапункту строгого письма” С. Павлюченко, он демонстрирует разнообразные способы написания канонов, строгих и свободных, додекафонно-серийных и диатонических. Венчается этот полифонический фейерверк финальным каноническим пиршеством: материал двух инструментальных частей объединяется, образуя серийный двойной канон, на фоне которого бас отчеканивает императивные фразы:

Следующая ступень мастерства – овладение крупной инструментальной формой. Пока это не симфония – первый опыт в этом жанре Гецелев предпримет значительно позже, в 1981 году – но все же крупномасштабная оркестровая пьеса под названием “Фреска” (1970). “Фреска” – эпико-драматическая картинная композиция, добротная по материалу и опирающаяся на проверенные традицией драматургические принципы. Медленное вступление и пассакалия предшествуют основной быстрой части, выстроенной логично и убедительно, хотя к концу несколько перегруженной в оркестровом отношении. Вообще “Фреску” можно упрекнуть в недостаточной стилистической определенности – подобный род музыки кажется чужеродным для ее автора.

Куда свободней и естественней, по-видимому, почувствовал себя Гецелев в концертном жанре. В это время им были созданы два концерта: фортепианный (1972) и виолончельный (1974), пока оставшиеся единственными представителями этого жанра в его творчестве – что несколько странно, поскольку оба опуса относятся к числу несомненных удач композитора.

В Концерте для фортепиано с оркестром Гецелев играл на премьере сольную партию. Вообще он нередко появляется на эстраде, главным образом аккомпанируя в своих вокальных сочинениях. В его игре чувствуется солидная пианистическая подготовка – Борис Семенович ученик профессора Берты Соломоновны Маранц, прошедшей школу Г.Г. Нейгауза и воспитавшей многие поколения нижегородских музыкантов.

Собственный фортепианный концерт, по-видимому, можно счесть вершиной Гецелева-пианиста. Он очень труден, наследник традиции “ударного” фортепианного стиля И. Стравинского, Б. Бартока, А. Мосолова и, конечно, Р. Щедрина Властность токкатного натиска, мощный темперамент захватывают слушателя, увлеченного резкими сопоставлениями плотного аккордового письма и аскетического линеаризма. Жесткий урбанистический тонус не смягчен и в медленной части, с ее угловатой неуютной лирикой и остинатными рисунками, впрочем, господствующими во всех трех частях.

Облик концерта определяется образом солирующего инструмента. Поэтому Концерт для виолончели с оркестром сильно отличается от фортепианного: на первом месте в нем пленительная кантилена, интонационная и тембровая гибкость несравненной игры Наталии Гутман, для которой концерт был написан. Гутман сочинение понравилось, и она играла его не только в Горьком, но и в Москве; позднее концерт был издан в виде клавира (см. сборник “Концерты для виолончели с оркестром”, вып. 4, М., 1986).

Концерт действительно получился интерпретаторски благодарным и увлекательным. Голос виолончели контрастирует оркестровой массе своей монологической напряженностью, хотя до открытого конфликта дело все же не доходит. Медитативность, господствующая в первой части, подчиняет и оркестровую партию, где обращают внимание сдержанные, несколько застылые хоральные звучания.

Двухчастный цикл ямбичен: Moderato – Allegro. Возможно, здесь сказалось влияние В. Лютославского, очень ценимого Гецелевым классика современной музыки, о которой он много размышлял и как музыковед, -но еще сильнее в композиции цикла ощущаются классические корни. Первая часть синтезирует черты сонаты и медленной, вторая – скерцо и финала. То есть “недостающие” части присутствуют в виде жанровых призвуков, оттенков. Монологическое начало сольной партии вводит в концерт иной, нежели в фортепианном, круг стилистических ассоциаций. Хроматическая обостренность интонаций, дактилические опевания-ламенто восходят к лексике Шостаковича (в первой

[109]

части даже проскальзывает однажды мотив d–es–c–h, очевидно, появившийся случайно и, в то же время, закономерный в этой интонационной среде). Вспоминаются и концерты композиторов-сверстников Гецелева, например Б. Тищенко. К традиции Шостаковича восходит также perpetuum mobile (порою сбивающееся) второй части, или игровая скерцозность, местами приобретающая не совсем безобидный характер. Однако ни интонационная острота монолога-исповеди, ни жанровое переосмысление не достигают степени прототипа – той степени, когда неизбежным становится трагический конфликт. Гецелев-композитор склонен больше к форме-сопоставлению, чем к форме-прорастанию; особенно это ясно в финале, с его умеренно-медленным эпизодом, прокофьевски-характеристичным, и следующим за ним фугато. Четкая артикуляция формы придает целому устойчивый, внутренне уравновешенный характер.

Но и в этой разумной упорядоченной композиции есть живая “неправильность” – маленький сюрприз последних тактов концерта. Там, после драматической каденции виолончели вдруг всплывает пританцовывающая тема с разухабистыми синкопами, явно бытового происхождения, хотя и в меру отстраненного. Признаться, на премьере этот “хвост” меня озадачил и мало убедил, но потом такое окончание стало слышаться совсем иначе, как бесспорная авторская находка Со временем нечто подобное появилось и в других опусах. В 1981 году Борис Гецелев написал свою Первую симфонию. Ее подготовили крупные сочинения предшествующего десятилетия, в частности виолончельный концерт, с которым порой возникают непосредственные параллели. Как и там, в симфонии господствует принцип сопоставления блоков контрастного материала, по своей природе близкий к сонористическому, поскольку контрастируют типы звучаний, например, хоральность и гетерофонная горизонтальная фактура. Порой словно бы готово явиться на свет и собственно сонористическое фактурно-тембровое письмо, однако музыка все же остается в пределах мелодико-гармонической оформленности.

Примечателен и привлекателен в симфонии ее неяркий русский колорит, подспудно, без излишнего нажима окрашивающий и струнные хоралы, с их терпко-архаической окраской звучания, и наигрыши деревянных, особенно распевы гобоя, остинатно вращающиеся, как у Стравинского и неофольклористов. Все это звучит сурово, порой жестко, без “сантиментов , нередких в подобных случаях у других композиторов, – щедринский вариант “русскости”, но опять-таки без всякого оттенка подражательности. Все сказанное относится почти исключительно к первой части, Moderatо, средоточию медитации и постепенно зреющего драматизма, который возникает из сопоставления контрастных тематических блоков. Затем следует Vivace -скерцо с элементом гротеска, подчас весьма значительным, и финальное Allegro – калейдоскоп театрально-ярких тем, объединенных галопирующим рефреном.

Цикл получается не из самых традиционных: отдаленно он может напомнить Шестую симфонию Шостаковича – но только если отвлечься от содержательного наполнения, совершенно различного в обоих случаях.

Композитор, берущийся в наше время сочинять симфонию, само собой идет на большой риск. Ведь в современном понимании жанр симфонии претендует на очень многое, прежде всего на концепционную оригинальность и философскую значительность. Симфония – картина мира. Но можно ли каждый раз предлагать ее заново, сохраняя весомость концепции? Редко кому это удается, если, конечно не девальвировать требования. И приходится признать, что с этих высоких позиций симфония Гецелева страдает некоторой недопроявленностью – именно в концепционном плане. Все вроде бы здесь на месте: и материал добротный, и форма крепко сшита, никаких провалов и “провисаний”, но ощущения нового слова, пусть скромного, не обязательно громогласного, все же не возникает. Через десять лет, в 1991 году прозвучала Вторая симфония Гецелева под названием “Фантасмагории”. Возьму на себя смелость утверждать, что здесь композитор наконец “одолел” столь ответственный жанр: симфония состоялась. Возможно, этому способствовал на первый взгляд более локальный, чем в Первой, но по сути более масштабный замысел. Симфония представляет собой род одночастной поэмы, по длительности почти равновеликой циклу (более получаса). Она внутренне монолитна, и обычная для Гецелева выстроенность целого сочетается здесь с оригинальностью образно-формальных ходов. Более того, архитектоничность композиции не препятствует, как в некоторых других случаях, движению формы-процесса. Масштабности способствует и более значительный, чем раньше, стилистический “разброс” материала. Привычные струнные хоралы звучат здесь по-новому, напряженно, истово-скандированно, лирическое начало приобретает оттенок строгой ритуальности, но главным драматическим стержнем становится экспрессивная вальсообразная тема, опирающаяся на последование минорных трезвучий – образ, навряд ли возможный для Гецелева десять лет назад. Мощное звучание вальса в кульминации словно бы новым светом освещает всю композицию – в нем ощущается привкус рахманиновской горечи и драматизма.

Симфонией назвал Гецелев и большое сочинение для органа “Барельефы” (1985), следуя сложившимся представлениям об органе как аналоге оркестра. Гецелев слышит в инструменте барочную строгость и скульптурное величие – название выбрано точно. Однако он не прибегает к явной стилизации старинной музыки, допуская в свое сочинение лишь ее жанры, но наполняя их новым звуковым содержанием. Так, вторая часть – это жестко-диссонантная токката, третья – инструментальная ария, не без хиндемитовских отголосков -особенно вспоминается “Положение во гроб” из симфонии “Художник Матис”. Финал начинается как двух-

[110]

голосная инвенция, постепенно достигая большой мощи звучания. Оттеняющую роль играет в цикле тема, построенная на восходящих трезвучиях, очевидно, предвосхитившая трезвучия “Фантасмагорий .

“Барельефы” написаны для известной нижегородской органистки Галины Козловой, коллеги и друга композитора, и в ее исполнении прозвучали не только в Горьком, но и во многих других городах тогдашнего СССР, в том числе столичных.

Отдавая должное симфонической музыке Гецелева, отметим, что не менее важной сферой его творчества всегда были камерные жанры. Впрочем, это вещь довольно обычная: камерная музыка исполнительски мобильна, и стимулом к ее появлению часто становятся непосредственные контакты с интерпретаторами. Для Гецелева такую роль сыграл долгое время существовавший в Горьком инструментальный ансамбль “Концертино”. Его основной состав звучит в Квинтете для флейты, гобоя, скрипки, виолончели и фортепиано (клавесина, 1984). Своеобразным свидетельством высоких достоинств ансамбля служит характер письма в квинтете – концертно-виртуозный, с большими каденционными эпизодами, предусмотренными для каждого инструмента. Индивидуальность облику квинтета сообщает также яркая тембровая идея: переход от полнозвучия фортепиано к суховатой палитре клавесина.

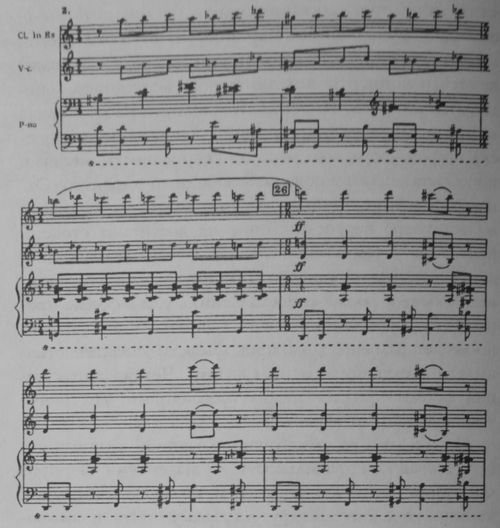

Колористическая модуляция играет важную роль и в следующем опусе Гецелева для камерного ансамбля – Трио для кларнета, виолончели и фортепиано, законченном в 1986 году. Но здесь она гораздо разработаннее и, что еще важнее, служит материализации выпуклой драматургической идеи. Смена тембровых амплуа от бас-кларнета к основной разновидности, к кларнету in ES и затем вновь к основной прочерчивает динамический профиль сочинения, захватывающего слушателя неумолимой логикой драматического развертывания. В трио Гецелев поднимается до высот подлинного трагизма.

Музыка трио возникает в холодноватых пассажах-переборах фортепиано и угрюмом диссонантном “ползании” виолончели и бас-кларнета – интонация постепенно нащупывается, как с трудом облекаемое в слово повествование. Постепенно обозначаются тематические опоры, тембр кларнета светлеет и движение музыки делается более устремленным, подводя к центру сочинения, выдержанному в непрерывном стремительном движении. Поначалу оно имеет характер токкаты, но вскоре остинатная правильность сбивается, движение начинает задыхаться, становится дерганым, гротескно-искаженным. Все неумолимо ведет к кульминации (Presto) – захлебывающемуся отчаянному плясу, типологически сходному с вершинным моментом Фортепианного трио Шостаковича. Как и там, интонации еврейского фольклора у Гецелева – это архетип трагического, но благодаря кларнету-пикколо еще конкретнее и сгущеннее: трио звучит как настоящий клезмерский ансамбль:

Тот же национальный колорит окрашивает недавно созданное Третье трио Гецелева, написанное для кларнета и двух виолончелей (1993). Необычный состав отчасти связан с предназначенностью музыки определенным исполнителям: виолончелисту А. Лукьяненко, а также отцу и сыну Ровнерам, кларнетисту и виолончелисту. Семейно-дружеское трио возникло как часть мемориального замысла – опус посвящен памяти Самуила Абрамовича и Евгения Самуиловича Хаевых, замечательных нижегородских интеллигентов, друзей Гецелева и многих местных музыкантов.

Если позволить себе некоторую литературную вольность в истолковании внутреннего смысла трио, то его можно было бы описать следующим образом. Скорбное воспоминание, оцепенелое недоумение перед лицом смерти, оплакивание, “речь от первого лица”, личностно-обостренная, экспрессивная – все это находит неожиданное разрешение в двух бесхитростных мелодиях, мелькающих в самом конце (словно бы в памяти всплывает что-то давно забытое). Одну из них Самуил Абрамович Хаев когда-то “подарил” Борису, записав на магнитофон – авось пригодится. Еврейская песенка звучит тепло-меланхолично и в то же время отстраненно, как будто смотришь на старую фотографию в семейном альбоме: вот цвела жизнь, шумела, бурлила, и вот уже давно нет ее… Финальное “снижение” освещает музыку трио светом грустной мудрости и всепрощения.

Мотив примирения в вечной простоте общезначимого уже раньше прозвучал у Гецелева – в вокальном цикле, скромно названном “Из английской поэзии” (1982). Впервые исполненный два года спустя (С. Яковенко и автор) цикл несколько удивил своим желчно-разочарованным характером, вообще-то мало свойственным Гецелеву. Главным образом это стихи, где речь шла то о бренности жизни, то о “дураке”, молившемся “пустой бабе , “ничего не понятней тут” (тут и поэзия, точнее

[111]

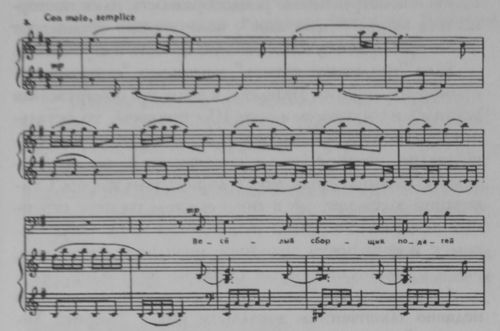

перевод, хромает), то о неразрешимых загадках жизни, людской низости и глупости. Но в финальной “Путевой песне” все это снимает и примиряет светлая грусть прощания, вылившаяся в замечательной мелодии:

Музыковедческий долг неумолимо повелевает сказать о бёрнсовско-свиридовской почве этой темы. Но почему-то не хочется. Ведь настоящая художественная находка никогда не возникает вне традиции, на пустом месте, но ценна-то она своей неожиданностью и обезоруживающей безусловностью.

Вокальная музыка Бориса Гецелева достойна особого внимания. Прежде всего, из-за своего разнообразия: здесь и “серьезные” сольные опусы, о которых частично уже шла речь, и детские песни и хоры, а также кантаты, тоже и детские, и “взрослые”.

Гецелев довольно часто обращается к переводной поэзии, главным образом английской; русская классика и раньше появлялась в его музыке гораздо реже. Возможно, это предпочтение объясняется тем, что для Гецелева важнее всего смысловая острота и характеристичность текста, во имя чего он даже согласен преодолевать изредка встречающиеся несовершенства перевода. Ему близка традиция театрализованной, “персонажной” трактовки песни и романса, восходящая к русским классикам и к Шостаковичу. Не случайно интерпретатором-союзником композитора стал известный певец Сергей Яковенко, признанный мастер “певческого театра”. Замечательно звучит в его исполнении “Балаган” – цикл на стихи М. Кудинова и Б. Заходера (1990), прямой наследник “Райка” Мусоргского. Традиция ощущается и в общем замысле, и в остроте “непричесанной” вокальной речи (естественно, с поправкой на эволюцию лексики), и в изобретательном обыгрывании жанров – примером может служить хотя бы проникновенный лирический вальс “Туристические впечатления” (“И в стране Толстомордии, и в стране Голопузии…”).

Но, наверное, самое время сказать о детской музыке Гецелева, львиная доля которой принадлежит хоровым жанрам. Во многом это результат на редкость плодотворногосотрудничества с Нижегородской ка-пеллой мальчиков и ее бессменным руководителем Л.К. Сивухиным. Гецелев начал писать для капеллы еще в

студенческие годы, и благодаря ему репертуар ее со временем значительно возрос. Он сочиняет и для самых маленьких – таков, например, замечательно жизнерадостный хор “Сто веселых лягушат”, – и для более искушенных “капелланов”, которым предназначены кантаты с участием симфонического оркестра. Мальчишки любят распевать гецелевские песни и хоры, не только потому, что там всегда есть легко схватываемая слухом мелодия, но и потому, что петь их интересно. Например, в “Английских песенках” на стихи из “Глупой лошади” В. Левина (1970-1973) юные хористы должны, кроме обычного пения, шептать, прищелкивать языком, вокализировать отдельные слоги – словом, разыгрывать, изображать захватывающие истории. Все это, конечно, очень увлекательно и совсем не трудно, а между тем юные музыканты, не замечая того, осваивают самый широкий спектр современного хорового письма. Точно так же они учатся без усилий различать оркестровые тембры, слушая прелестный “Марш музыкальных путешественников” (1986), написанный для детских филармонических концертов, – задорный, с острыми фокстротными синкопами, сразу вовлекающий в атмосферу праздника.

Конечно, писать такую музыку может только человек, не забывший собственное детство, не утративший юную свежесть ощущений и чистоту души. Впрочем, Гецелев не боится и сложностей, он хочет, чтобы хористы порой задумались и даже, может быть, поспорили о смысле сочинения. Например, разучивая кантату “Летят по небу шарики” для детского хора и симфонического оркестра (1988).

Кантата написана на стихи Даниила Хармса и Николая Олейникова. Перевод обэриутского абсурда на язык музыки – задача не простая, особенно потому, что на поверхности этот абсурд соблюдает “нормы общежития”. Именно за эту особенность и ухватился Гецелев: включившись в игру, он сделал вид, что “верит” поэтам и воспроизвел поверхностную “нормальность” стихов как бы на полном серьезе. Тогда получилось желаемое: сама музыкальная благопристойность попала под подозрение – и бодрое пионерское шествие в “Трех мудрецах”, и скорбный струнный хорал вкупе с душераздирающим уменьшенным септаккордом в бессмертном “Таракане”, и походный ритм в финальном “Летят по небу шарики”. Такая интерпретация не лишена рискованности, но есть в ней и тонкость “двойного дна”, а также немалая доля здравомыслия – в конце концов, дети могут и петь, и слушать кантату в меру своего понимания, лишь иногда задумываясь над странными поворотами смысла и необычным поведением героев.

Конечно, лексика детской музыки Гецелева бесконечно далека от потока нынешней музыкальной повседневности – от того, что извергают на детей и взрослых телевизор или дискотека. И хорошо, что далека. Ведь должен как-то сохраняться в сознании поющих и слушающих детей оазис традиционных ценностей, художественных и нравственных.

Детско-юношеской аудитории предназначены также многие работы Гецелева для драматического теат-

[112]

ра. Лучшие из них были осуществлены в Горьковском ТЮЗ”е, долгое время лидировавшем среди театров города. “Разноцветные страницы, или Мы играем Mapшака”(1975) и “Три толстяка” по Ю. Олеше (1980) стали настоящими художественными событиями во многом благодаря музыке. В сущности, Гецелев в обоих случаях написал не просто сопровождение спектакля, а настоящий мюзикл, с многочисленными сольными номерами, лейтмотивами, оркестровыми комментариями и финальными хорами. Из музыки к спектаклям могли бы получиться недурные сюиты.

“Взрослых” хоров у Гецелева несколько меньше, чем детских. Раньше композитор предпочитал выбирать для хоров, как и вообще для вокальной музыки, остро характерные, нередко с юмористической “изюминкой” тексты, создавая на их основе театрализованные сценки. Таков, например, “Последний вечер” для тенора и хора a cappella на стихи М. Мараша (1973), живописующий неповторимую атмосферу студенческого общежития накануне экзамена. Даже стихи о любви, изредка привлекавшие внимание композитора, – не просто лирические, а “с подковыркой”, как в хоре “Если бы у меня была лодка” на слова У. Дж. Смита в переводе Б. Хлебникова (1984). Перечисление-нагромождение плавсредств, на которых можно добраться к любимой, комически подсвечивает интригу стихотворения. Интонационно хор отнюдь не прост, гибкие переходы от ариозности к речитативу, чередование имитационных блоков и аккордовых монолитных фраз очень разнообразят хоровое письмо, требующее от исполнителей незаурядного профессионализма.

Позднее в музыке Гецелева появились крупные формы и русская классическая поэзия. Кантата для хора а cappella “Река времен” (1987) написана на стихи Лермонтова, Державина и Тютчева, диалогически “оспаривающие” друг друга.. Водовороту жизни поэта противостоит мысль о бренности человеческого существования; но ее горечь смягчена надеждой на бессмертие высших ценностей любви и веры.

Серьезный философский замысел кантаты естественно привел композитора к богатой традиции русской хоровой классики, интерпретированной целостно, без ненужных подробностей, чреватых излишней стилистической зависимостью. Однако в целом ключ к новой для Гецелева образности здесь еще не был найден. Это ощущается в изъянах формы – например, ложном движении длительных вокализаций-распеваний в первом хоре, в бледноватом однообразии чистой диатоники, которым обернулась интонационная строгость финала. Интересно, что в написанном в тот же год вокальном цикле из немецкой поэзии “Всему свое время” близкие мотивы философского примирения с жизнью нашли более убедительное воплощение – возможно, потому, что появились в привычном для Гецелева характеристическом окружении.

Через несколько лет прозвучала масштабная кантата на классический текст для солистов, хора и оркестра “Храни меня, мой талисман” (1993). Заглавное стихотворение, разделенное на строфы, служит смысловым стержнем композиции; между его частями

вставлены другие пушкинские стихотворения – “Если жизнь тебя обманет” и “О муза пламенной сатиры”, обозначая две контрастные образные сферы, лирическую и обличительную. Возникающая в результате смысловая и конструктивна рондообразность, плюс повторность в самом “Талисмане”, замечательно организуют целое, придавая ему классическую ясность и стройность.

Если “пламенная сатира” несколько “отзвучивает” прежними опусами Гецелева, к тому же обнаруживая местами излишнее влияние Шостаковича, то остальные стихи интерпретированы по-новому: мелодически щедро, неторопливо-величественно и, где необходимо, с должным подъемом и лирическим жаром. Стилизации здесь нет, но в гимническом распеве струнных слышна отчетливая пушкинская нота. Стих вызвал к жизни почти сплошное мелодическое письмо, ранее в такой степени для Гецелева нехарактерное.

Лирическая углубленность еще сильнее сказалась в недавно законченном вокальном цикле “Лирика Ходасевича” для тенора и фортепиано (1994). В сущности, это первое в творчестве Гецелева чисто лирическое произведение, сдержанное, строгое и прозрачное. Время меняет человека и художника, и зрелому композитору стала близкой изысканная отрешенность поэзии Ходасевича, где лишь изредка прорывается отчаяние, но и оно – холодноватое, застывшее (“Осень”). Меланхолическая примиренность слышна в вальсовом кружении “Стансов” и “Мотто”, в тонком рисунке финального “Возвращения”: “закат рассыпал розы по савану снегов…”

Но “муза пламенной сатиры” не покидает Гецелева. И рядом с “Лирикой Ходасевича” появляются “Вредные советы” для детей и “Новые заповеди”для взрослых, две кантаты на стихи Г. Остера: первая для детского хора и симфонического оркестра, вторая для смешанного хора a cappella. Оба цикла ироничны и едки, как в прежние времена.

*

От итоговых обобщений хочется воздержаться. Им место в статье к юбилею, а Борис Семенович Гецелев находится сейчас как раз между двумя из них, в районе “полукруглой” даты. Надеюсь, что из сказанного хоть немного прояснились черты его на редкость обаятельного творчества и человеческого облика. Гецелев сохраняет верность себе и своему таланту, но, вслушиваясь в мир, он неизбежно меняется вместе с ним. Его музыка естественно подчинена общим эволюционным законам: она была юной и неопытной, по-молодому дерзкой, она достигла зрелого расцвета, но не застыла, не академизировалась. У нее, как и у ее автора, счастливая судьба. Впрочем, лучшие сочинения были бы достойны более широкой аудитории, чем только нижегородские или эпизодически, московские залы. Естественно некоторые опусы Гецелева с успехом прозвучали за рубежом, куда в последнее время они понемногу проникают

Но самое главное для Бориса Гецелева по-прежнему происходит дома, в Нижнем Новгороде, где он известен и любим, где он окружен друзьями, учениками и почитателями. Это дано не каждому, и, наверное это важнее всего.

Опубл.: Музыкальная академия. 1996. № 1. С. 106 – 112.

размещено 16.02.2011

(0.9 печатных листов в этом тексте)

- Размещено: 01.01.2000

- Автор: Савенко С.

- Размер: 35.18 Kb

- © Савенко С.

- © Открытый текст (Нижегородское отделение Российского общества историков – архивистов)

Копирование материала – только с разрешения редакции