Г. Григорьева

КОМИЧЕСКОЕ В ОПЕРЕ ПРОКОФЬЕВА «ЛЮБОВЬ К ТРЕМ АПЕЛЬСИНАМ»

[121]

«Любовь к трем апельсинам» Прокофьева (1919)—первая русская комическая опера послереволюционного периода. Она сразу же выделилась своим жизнерадостным, светлым колоритом, кипучей энергией, здоровым весельем.

Как известно, в основу либретто положена одноименная сказка К. Гоцци, представляющая собой лишь схему действия; по обычаю итальянского театра XVIII века, диалоги в таких пьесах импровизировались актерами во время спектакля. В либретто оперы сохранены все основные положения и ситуации, но значительно усилена пародийная окраска пьесы благодаря введению новых персонажей — Трагиков, Лириков, Комиков и Пустоголовых; более развиты также образы фантастические с целью противопоставить их «устрашающий» условно-театральный характер переживаниям реальных действующих лиц.

Преемственность этой оперы русской классике сказывается, в частности, в том, что комическое, как и в операх на сюжеты Гоголя, выступает здесь в связи с фантастикой. Кроме того, «Любовь к трем апельсинам» основана на пародировании обычного, в ней почти нет совсем всерьез поданных эмоциональных переживаний. В плане иронизирования над обыденным опера частично близка «Золотому петушку» Римского-Корсакова. Б. Асафьев пишет по этому поводу: «…сарказм последней оперы (имеется в виду «Золотой петушок».— Г. Г.) замечателен, ибо в ней даже обычный романтический любовный стимул оперного действия подпадает под ироническое развенчивание, и этот оттенок содержания сюжетной линии, трансформируясь, отражается в первой эмоционально взрывчатой опере Прокофьева «Игрок» (по Достоевскому) — это уже в канун революции — и в последующей его сказке «Любовь к трем апельсинам»[1].

[122]

Действительно, по своему содержанию опера Прокофьева во многом продолжает и развивает классические комедийные традиции. Но трактовка оперного жанра представляет собой намеренное заострение комедийных принципов; здесь консервативная традиционность подлежит осмеянию, композитор ставит своей целью раскрыть условность, рутинность надоевших оперных штампов. Оговоримся, речь идет не о русской классической опере, а в основном об опере западной с ее приевшимся вагнеризмом и засилием «итальянщины». В этом смысле опера Прокофьева смыкается с литературным первоисточником — комедией Гоцци, также ставившей своей целью пародирование современных ему драматургов— Кьяри и Гольдони. Пародийная направленность пьесы Гоцци оказалась как нельзя более современной и плодотворной для создания увлекательного комедийного спектакля.

В опере «Любовь к трем апельсинам» переплетены элементы самых различных жанров: комедийная интрига имеет явно буфонный характер: обилие сцен и ситуаций самого противоположного смысла и содержания, широко развитые фантастические сцены, намеренная пестрота в смене ситуаций вносят в оперу черты феерии; значительная доля музыки относится к области чисто оркестровой—балетного или пантомимического склада, что еще более усложняет жанровый облик оперы. Неповторимо оригинален сам характер комизма, совмещающий черты светлой жизнерадостности и гротеска, иронии и мягкой шутливости. Образы действующих лиц, их поступки вполне обычны; традиционна сама интрига — заговор при дворе, неизлечимая меланхолия Принца (в русском сказочном варианте это была бы Царевна Несмеяна) и всепобеждающая любовь. Не случайно, очевидно, Прокофьев выбрал именно столь тривиальный сюжет, который и дал ему богатые возможности для показа, обычного в необычном свете; здесь основным видом причудливого становится гиперболизация в изображении эмоций, возведение в степень важных и серьезных событий фактов, по своей природе не таковых.

Казалось бы, сам метод Прокофьева неоригинален — на нем основана одна из общих черт комической оперы. Однако специфика оперы заключена в том, что гротескно искажаются не просто человеческие чувства или образы; каждый из них обобщает типические черты традиционных оперных персонажей. Поэтому «Любовь к трем апельсинам» несет в себе как бы двойной комедийный смысл — как по отношению к жизни, так и по отношению к театру, изображающему ее. Это потребовало от композитора особо острых и характерных музыкальных средств. Какие же из них при-

[123]

званы воплотить мир этих полусказочных, полуреальных образов, поданных окарикатуренно, в ироническом плане?

Так или иначе, в опере нарочито гиперболизированы, утрированы или деформированы все основные ее компоненты. Одним из наиболее важных является прямолинейное соответствие или, наоборот, нарочитое несоответствие музыки и текста: подобно большинству комических опер, музыка везде носит внешне сугубо серьезный характер, в то время, как сама природа текста, сюжета весьма далека от него. Прокофьев стремится к максимальной сгущенности скорбных красок в начале оперы, где дана экспозиция основных действующих лиц реального мира — Принца, Короля, Труффальдино и других. Мы ощущаем это и в величественной, но полной печали теме Короля:

И в декламационном хоре Медиков, основанном или на очень тесных, или на уменьшенных интервалах-—особенно жалостных, но комичных благодаря прозаическому тексту[2]:

[124]

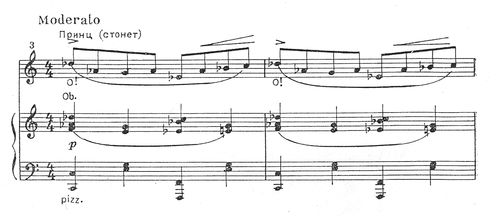

В вокальной партии Принца комично не только расхождение в характере музыки и текста. Сами вокальные интонации приобретают преувеличенно жалобный, стонущий оттенок: они изобилуют различного рода «вздохами»,безвольны и подчеркнуто расслаблены, ритмически пассивны. Композитор прибегает здесь почти к натуралистическому изображению Принца. Длительные распевы «ноющего» характера напоминают своей примитивностью вокальные упражнения типа замедленной колоратуры, что особенно комично:

Основа вокальных партий в опере—речитативно-ариозное пение. Прокофьев, используя речитатив, стремится к сходству музыкальных и речевых интонаций, но при этом, лишь в исключительных случаях позволяет себе чисто натуралистические эффекты; речитатив в этой опере везде музыкален, тяготеет больше к музыке, чем к речи, и его кантиленная основа ясно ощутима. В этом, несомненно, заложено одно из ценных качеств оперы.

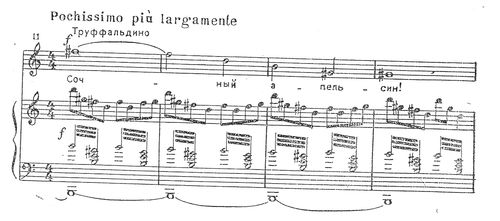

Огромную комедийно-смысловую нагрузку несет текст; отсюда и возникает в опере «принцип скандировки текста»[3], также являющийся одним из видов гиперболы. Он проявляется, например, в обилии повторений (длительные зовы-выкликания Труффальдино и дьявола Фарфарелло, грозное предсказание Фаты Морганы о трех апельсинах и т. д.).

«Примитивные» остинатные повторения, порой нарочито долго звучащие, — одно из основных средств мира фантастики. На длительном «завывании», гротескно гармонизованном (между двумя голосами образуется часто эксцентричное тритоновое соотношение в одновременности, вошедшее в оби-

[125]

ход со времен «Петрушки»), с характерными метрическими и ритмическими перебоями, строится фантастическая, устрашающая картина ада в первом акте:

Необходимо отметить, что остинатность. как таковая приобретает в опере исключительное значение; это также связано с общим принципом гиперболы, ибо остинатность, применяемая слишком часто или на нарочито длительных отрезках, воспринимается как своеобразное нарушение меры поступательного развития в музыке, а всякое нарушение обычно связано с комедийностью. Гипертрофия остинатности в «Любви к трем апельсинам» не что иное, как одно из проявлений общекомедийного свойства: если повторяемое комично, то повторение способно усилить заложенные в нем черты.

Проявления остинатности в «Любви к трем апельсинам» различны: в сценах ада, например, именно гипертрофия масштабов создает ощущение ужаса — в завываниях чертенят, в выкликаниях Фарфарелло. Впечатление нудности, тягостной скуки в сценах с Принцем во многом связано с чрезмерной протяженностью его стенаний.

Композитор пользуется и особой, широко понятой остинатностью — на расстоянии. Так, все три Принцессы (третье действие) ведут себя одинаково: томясь от жажды, они умоляют Принца помочь, и интонация просьбы у всех трех одна[4].

Обращает на себя внимание и другое, более свободное проявление остинатности, связанное с самим характером развития тематического материала: в опере неоднократно встречается прием консеквентного перемещения сравнительно больших эпизодов. Возможно, Прокофьев прибегает к этому приему для того, чтобы преодолеть текучесть, свойственную речитативному складу, внутренне организовать его повторностью.

[126]

Впечатление преувеличенности, особой «важности» разыгрываемых на сцене событий во многом зависит также от динамики, от смен подъемов и спадов. Музыка «Любви к трем апельсинам» поражает обилием ярких, иногда нарочито подчеркнутых кульминаций. Там, где в тексте говорится о каких-то важных моментах действия, имеющих существенное значение, композитор немедленно прибегает к яркому динамическому взлету. Частое появление таких моментов также есть одно из выражений музыкальной гиперболы и связано с комедийной природой оперы. Хор Медиков, например, содержащий в конце «диагноз» болезни Принца, заканчивается именно такой кульминацией: музыка пышной фанфарой на ff призвана вынести и суровый приговор, и показать самоуверенность и важность докторов, а повторение кульминации усиливает эффект комизма:

Обилие ff и прочих динамических «усилителей» в «Любви к трем апельсинам» говорит порой о нарочитой взвинченности эмоций. Прокофьев, утрируя динамику, тем самым пародирует различного рода экспрессионистские штампы современных ему опер. В фантастических сценах подобные динамические преувеличения параллельно взаимодействуют с другим приемом — утрированной остинатностыо, подчеркивают также броский, подчас феерический характер музыки.

Значительная доля гиперболы содержится и в гармоническом языке «Трех апельсинов». Музыкальному языку произведений Прокофьева, как известно, свойственна особая острота, обилие неожиданных, далеких тональных сопоставлений, сочетающихся с ясной тоничностью. Различного рода гармонические заострения оказались чрезвычайно уместны, поскольку они гармонируют с общим духом оперы — озорным и гротескным.

[127]

Выше отмечалось уже, что в опере нет ни одного действующего лица, показанного без иронии, без нарочитого искажения. Среди прочих элементов на долю гармонии выпадает весьма существенная задача — музыкально воплотить необычное. Опера изобилует неожиданными, чисто прокофьевскими тональными сдвигами: композитор словно играет «тоникой», с озорством переставляя ее с места на место.

Начало пролога, где звучит призывная фанфарная музыка, сразу ясно говорит о том, что представление будет забавным: тема гармонизована ползучими хроматическими аккордами, которые, словно невзначай, после тоники си-бемоль мажора неожиданно соскальзывают в до мажор. И здесь для усиления значительности и яркости звучания Прокофьев прибегает к ff, яростно «вколачивая» тонику. Гиперболизация ощущается и в неистовых пассажах скрипок с их преувеличенной ажиотацией, беготней. Музыка вступления обрушивается на слушателя без всякой подготовки, а эффект внезапности сам по себе уже близок юмору:

[128]

Тонкий гармонический штрих сопровождает одну из наиболее выразительных реплик Принца (второе действие): нисходящая хроматическая интонация заключается октавой, которая при повторении становится увеличенной и перегармонизовывается (тритоновое соотношение аккордов си-бемоль минор — фа-бемоль мажор), заменяется ходом с трезвучия на сложный полифункциональный аккорд. Жалостный, щемящий оттенок музыки становится от этого более выпуклым и рельефным:

В опере богато представлены, причудливо сплетены элементы различных ладов —диатонических, альтерированных, целотонности. Тема Трагиков, например, идет на фоне гармонии увеличенного трезвучия; она звучит эксцентрично, с оттенком насмешки (требование «Трагедий! Трагедий» совмещает в себе и пафос, и скерцозность — вокальная партия не вызывает сомнений в серьезности, а сопровождение озорно синкопировано и гармонически обострено):

[129]

Элемент целотонности мелькает и в партии Принца:

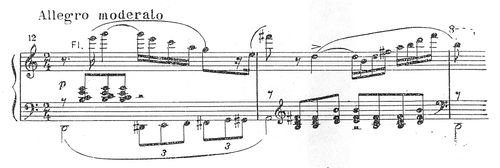

Гармоническая острота свойственна в большой мере тем эпизодам, которые носят ярко выраженный жанрово-скерцозный характер. Прокофьев тонко пользуется ею, например, в скерцо из третьего акта, где основная тема полетна и легка.

Скерцо подчинено совершенно иной образной задаче: оно призвано изобразить волшебный полет Принца и Труффальдино за апельсинами. Здесь призрачно, воздушно; тема словно намечена пунктиром, фактура прозрачна, а неожиданные повороты то в фа-диез мажор, то в до мажор усугубляют фантастический характер музыки.

[130]

.

Оркестровка скерцо подчеркивает фантастический характер музыки обилием глиссандо (арфы, струнные); носителями особо острой скерцозности являются валторны с их акцентированными аккордами в высоком регистре.

Там, где сценическая ситуация требует подчеркнутой красочности, пышности гармонии, Прокофьев прибегает к традиционному звучанию нонаккорда, долго выдерживаемому, сопровождаемому широкой кантиленной фразой:

[131]

Фраза Труффальдино выделяется на фоне, речитативной музыки своей наивностью, явно выраженным стремлением к красоте звучания и относительной простотой. Но некоторая доля нарочитого преувеличения экспрессии ощущается и здесь. Прокофьев не разрешает себе всерьез насладиться этим моментом гармонической красоты и довольно быстро уходит от него.

Особого рассмотрения требует вопрос о роли оркестровых эпизодов в опере «Любовь к трем апельсинам». Речитативный склад оперы предопределяет значительно возросшую роль оркестровой музыки, так как с помощью одного только речитатива трудно эмоционально охарактеризовать действующих лиц.

Шут Труффальдино представлен оркестровой лейттемой, своей выпуклостью и яркостью затмевающей его вокальную партию. Шутовство и лукавство Труффальдино передается именно через скерцозную оркестровую тему, происхождение которой несомненно балетное: она пластична, танцевальна и в то же время заострена ритмически и мелодически:

Лейттема сопровождает Труффальдино на протяжении всей оперы, но композитор нигде не повторяет ее точно, тонко варьируя мелодически:

Все, что связано с действиями Труффальдино, носит откровенно комедийный характер в противовес музыке внешне серьезной и положительной. Шут призван рассмешить Принца, и композитор не жалеет для этого комедийных красок; поскольку рассмешить на сцене по-настоящему могут лишь действия, а не диалоги или соло действующих лиц, то естественно, что основная задача в этом приходится на оркестр.

Близок лейттеме Труффальдино его комический танец, изобилующий синкопами,, форшлагами, неожиданными и острыми гармоническими сдвигами. Танцем Труффальдино открывается ряд дивертисментов развлекательного характера

[132]

во втором действии. Сам факт включения в оперу вставных танцевальных номеров говорит о влиянии старых традиций. Однако и эта традиция подана композитором в духе иронии и озорства — общем для всей оперы. «Бой Уродов», например, построен на утрированно резких созвучиях, преувеличенно угловатых ритмах; хореографическая природа этой музыки несомненна, отсюда уже ясно намечается путь к поздним балетам Прокофьева. И сцена с Уродами, и эпизод появления Пьяниц и Обжор говорят о намеренно эксцентричном характере зрелища, близком к фантастике. Здесь не может не вспомниться эпизод из «Золотого петушка» — шествие Додона и его свиты, появление Исполинов и Карликов — такое же введение необычного, «страшного» или смешного, характерное для жанра комической оперы.

Наиболее развиты и законченны в опере два оркестровых эпизода — марш и скерцо. Марш с огромной силой воплощает в себе дух светлой жизнерадостности, бодрости, юмора,, которым окрашена вся опера. Появляясь в опере неоднократно, он словно начисто сметает те элементы иронии, которые мелькают в скептических высказываниях Чудаков, в. злых заговорах придворных, в стенаниях Принца. Марш воплощает в себе то истинно здоровое, положительное, что намеренно отсутствует в характерах действующих лиц, в самом действии.

Музыка марша словно гипнотизирует своим четким, упругим и легким движением, призывным, звонким звучанием меди, острым и вместе с тем простым (благодаря остинатности) гармоническим складом; прелесть этой музыки заключена в своеобразной игре тональных красок — излюбленных Прокофьевым терцовых сопоставлениях (ми-бемоль мажор— соль минор, ми-бемоль мажор — си минор), так легко и естественно сменяющих друг друга. Тема воспринимается особенно ярко по контрасту со вступлением — суетливым, звучащим оглушительно из-за глиссандирующих квартовых созвучий; к тому же оно готовит до мажор (на доминанте), в то время как тема марша появляется неожиданно в ля-бемоль мажоре. Вступление образует тональную арку с заключением марша, где звучит поистине «ослепляющая» модуляция в до мажор. Большое значение приобретает здесь и сам по себе жанр — активный, наиболее сильно захватывающий своей ритмической пульсацией, связанный с четкими движениями.

Упругость и энергия марша во многом зависят от особенностей его ритмики, основанной на пунктирных оборотах и обильных репетициях — длинные затакты, активно и звонко звучащие в характерном тембре ксилофона. Роль ударных здесь вообще очень велика; именно эти инструменты окрашивают музыку в тона озорства и праздничности.

[133]

[134]

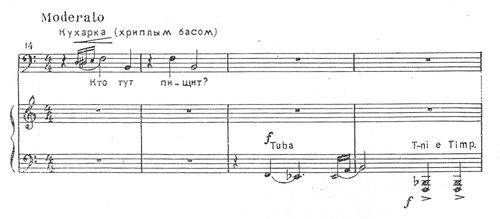

Красочность колорита оперы во многом определяется ее партитурой; особенно примечательны те моменты, которые непосредственно связаны с комедийной природой. Прокофьев нередко прибегает к использованию соло, но не в обычном, а в эксцентричном плане. Так, страшная Кухарка характеризуется коротким пятизвучным лейтмотивом, который поручен самому неуклюжему инструменту — тубе; тембр тубы отлично сочетается с тембром голоса Кухарки — «хриплым басом»:

Сложный жанровый облик оперы обусловил оригинальность ее драматургии. С другой стороны, не менее существенна и общая направленность в содержании: как указывалось, именно благодаря введению Трагиков, Комиков, Чудаков и Пустоголовых все перечисленные выше жанровые признаки выступают в виде гротеска и пародии. Эти персонажи, по мысли автора, должны каждый раз своим появлением на сцене напоминать слушателю, что разыгрываемое перед ним действие—.всего лишь театральная условность, что ничто из происходящего не следует принимать всерьез. Устами Чудаков, Комиков и прочих представителей различных театральных категорий Прокофьев высмеивает нарочито традиционные оперные ситуации и шаблонные интриги. Этих персонажей, как уже говорилось, нет в сказке Гоцци. Однако они органично вплетаются в спектакль и стилистически тесно связаны с самой природой народного представления, где нередко резюме вкладывалось в уста подобного «наблюдателя со стороны»; достаточно вспомнить «Паяцы» Леонкавалло с прологом и «объяснением» предстоящего действия или, в ином жанровом аспекте, — оперу «Золотой петушок» Римского-Корсакова с заключительными словами Звездочета. Традиция эта в опере Прокофьева лишь широко развита, так как именно через данных действующих лиц

[135]

конкретизирует композитор своеобразный комедийный замысел.

Увлекательность, занимательность спектакля во многом также зависят от шутливых схваток Трагиков и Комиков, Чудаков и Пустоголовых. Прокофьев обычно пользуется здесь приемом контрастного вторжения, ибо каждый раз появление этих персонажей вносит резкий диссонанс в действие; «высокие» эмоции героев — будь то горе Короля или любовное объяснение Принца — тотчас же окрашиваются в прозаические тона.

Комиков, Трагиков, Чудаков и Пустоголовых представляют группы хора. Их реплики носят ярко выраженный декламационный склад, где особенное значение придается четкой скандировке в произнесении слов: ведь их споры между собой и обсуждения происходящих на сцене событий несут в себе ту иронию, которую одна музыка воплотить не в силах. В партии их есть несколько лейтмотивных оборотов, повторяющихся на протяжении оперы и свободно переходящих от одной группы хора к другой. К ним относится, в частности, упомянутый выше мотив из пролога, основанный на эксцентричной гармонии увеличенного трезвучия (см. пример 8).

Частые появления этих персонажей сродни рефренности, то есть одному из видов остинатности, о которой говорилось выше; она усилена и чисто музыкальными средствами благодаря ясной лейтмотивной природе хоровых реплик.

Принцип рефренности вообще приобретает в опере важное драматургическое значение, а в общей, пестрой смене событий играет заметную организующую роль. На протяжении оперы трижды появляется музыка. марша; в первый раз она звучит приглушенно, за сценой, лишь затем уже — в полный голос. В последнем действии марш снова звучит словно в отдалении. Так возникает нечто вроде рефрена, который настойчиво утверждает бодрость и радость. Своеобразная повторность — в виде периодической расчлененности — лежит также в основе дивертисмента второго действия (вторая картина). Неудачная попытка рассмешить Принца, приобретает поэтому при повторении больший комедийный смысл[5].

[136]

Большое значение имеет в опере прием обрамления. В цепи невероятных событий обрамления также служат общей стройности целого: если действие развивается по сквозному принципу, такие обрамления наиболее важны; они воплощают строгость и четкость в противовес свободной смене ситуаций. Например, скерцо обрамляет сцену, представляющую путешествие Принца и Труффальдино за апельсинами, окрашивает это событие в фантастические тона и в то же время словно дает представление о «длительности» этого эпизода (ведь сам процесс похищения апельсинов оказался столь быстротечным и простым).

В первом действии фантастическая музыка ада (вой чертей, игра в карты), обрамляя эпизод заговора, наглядно демонстрирует связь придворных интриганов (Леандр, Клариче) со злыми колдовскими силами (Фата Моргана, Фарфарелло).

Действие в «Любви к трем апельсинам» развивается по принципу контрастных вторжений, неожиданных сопоставлений. Невероятность происходящего на сцене заключается именно в той быстроте, с которой бытовые сцены сменяются фантастическими, внешне серьезные — чисто комедийными. Важно и то, что некоторые детали имеют явно нелепый характер, но композитор словно нарочно игнорирует это; ведь сами три апельсина, в которые «влюбляется» Принц, Заключают в себе что-то эксцентричное[6]. К такому же роду вещей относятся и другие детали, например странное, но как бы само собой разумеющееся появление солдат, неизвестно откуда взявшихся в пустыне (третье действие, третья картина), которые уносят погибших от жажды принцесс[7]:

Все условности, однако, меркнут и теряют свою силу в сравнении с Комиками, Трагиками, Чудаками и Пустоголовыми, которые не только вмешиваются в происходящее, но

[137]

попутно еще и дискутируют по поводу различных театральных проблем.

Быстрая смена картин потребовала гибкости в создании форм отдельных номеров и сцен. Прокофьев придерживается принципа сквозного действия, но органично сочетает его с номерами относительно законченными. Естественно, что большая завершенность свойственна оркестровым эпизодам в силу упомянутых выше причин (перенесение собственно действенного в сферу оркестровой музыки). Речитативы построены более свободно, Прокофьев избегает сковывающих речитативы конструкций или схем. Но четкость и организованность этой музыки, стройность целого, несмотря на ярко выраженный принцип сквозного действия, обеспечивается широко развитой повторностью, которая принимает различные формы: рефренность, связанная с темами марша и хора; остинатность «вплотную» и на расстоянии; наконец, принцип нетематической, но смысловой репризности (сюита — дивертисмент).

*

Опера «Любовь к трем апельсинам» специально рассматривалась в статье сквозь призму гиперболы, ибо, на наш взгляд, комедийную природу этой оперы, ее истинный смысл и содержание можно вскрыть лишь с этих позиций. Но такой подход к музыке таит в себе опасность пройти мимо того положительного идеала, который порой скрыт за негативностью характеристик действующих лиц. В самом деле, Прокофьев во всем находит здесь повод поиронизировать — иногда зло, иногда с мягкой шуткой. В чем же видит композитор положительный идеал, так или иначе, скрыто или явно всегда противопоставляемый отрицательному?

В русской классике можно наблюдать различные типы противопоставления положительного отрицательному — в «Женитьбе», например, Мусоргский намеренно не дает идеал положительного, предоставляя слушателю возможность создать его в своем воображении; в «Золотом петушке» существует некий абстрактный идеал в виде Шемаханской царицы, который, однако, оказывается положительным лишь в эстетическом плане.

«Любовь к трем апельсинам» относится к числу комедийных произведений, где особенно трудно распознать авторское понимание положительного, ибо сам автор намеренно «снижает» возвышенные эмоции, раздувая, гиперболизируя низменное.

Но иронизирование здесь имеет свою границу в действии и не распространяется на все произведение: столь последовательно проводимое на протяжении оперы, оно продол-

[138]

жается лишь до того момента, когда Принц влюбляется в Принцессу”; здесь происходит удивительная и очень заметная перемена: столкнувшись с подлинно глубоким чувством, ирония сдается, не выдерживая противодействия. Волшебно преображается и музыка — речь Принца становится кантиленной, эмоционально окрашенной, всерьез страстной и взволнованной. «Глупо-балаганная чертовщина терпит в спектакле полный крах, в. качестве главной движущей силы выступает подлинная любовь»[8], — пишет по этому поводу А. Альшванг. В признании силы любви, во внезапном прорыве чистого искреннего чувства заключается одна из сторон того положительного, что противопоставлено иронии. Несомненно, что оно заключено и в самой «пружине» действия — в той роли, которую здесь играет смех. Принц несчастен именно потому, что он не умеет смеяться, радоваться жизни: пока Принцу не был доступен веселый смех, действие словно стояло на месте, лишь после этого оно начало стремительно развиваться.

Под масками действующих лиц, или нарочито лишенных привлекательности, или намеренно, гипертрофированно театрализованных, всегда ощущается основная цель автора, то, ради чего избрана им эта гротескная, необычная форма отражения действительности. А. Альшванг в цитируемой выше статье пишет: «Для Прокофьева сатира, гротеск, насмешка, карикатура—не самоцель. Приемы сатирического театра служат Прокофьеву для передачи образов больших эмоций. Действующие лица его опер и балетов — не только маски, но и живые люди. Положительное содержание, проглядывающее через забавные маски, — это простота, сосредоточенность мысли, борьба против всякой фальши, требование подлинной серьезности жизненных целей»[9].

Оригинальность оперы «Любовь к трем апельсинам» проявляющаяся и в содержании, и в трактовке комедийного жанра, и в музыкальных средствах, делает ее исключительной в русской и советской оперной классике. В этом сравнительно раннем для Прокофьева произведении намечаются, а порой уже и складываются некоторые черты его позднего стиля. В дальнейшем композитор отходит от столь остро гротескной манеры; юмор, всегда стоящий в его творчестве на одном из первых мест, приобретает позднее более уравновешенный характер. Это особенно ясно сказывается в таких операх, как «Семен Котко» с его чисто жанровым комизмом, а затем — «Дуэнья», где Прокофьев возрождает стиль и характер оперы-буффа.

[139]

«Любовь к трем апельсинам» в известной мере стала переломным произведением для Прокофьева: после злой иронии и сарказма ранних произведений здесь впервые во всю силу зазвучал, хотя и приукрашенный гротеском, но по-настоящему светлый и здоровый смех. «…Саркастический уклон музыки Прокофьева отнюдь не сомкнул его мысль в круг пессимистических настроений и выводов: через это Прокофьев нашел дорогу к искрящейся веселой насмешке и даже к ребяческому задорному смеху»[10], — пишет о «Любви к трем апельсинам» Б. Асафьев. Именно после этой оперы юмор в творчестве Прокофьева постепенно приобрел более жизненные, реалистические тона.

Музыкальный язык «Любви к трем апельсинам» содержит и в какой-то степени обобщает характерные для стиля Прокофьева черты.

Менее обычной остается в онере ее чисто драматургическая сторона; сюжет и оригинальный жанр определили собой своеобразный характер развития действия, быстрые переключения из области реальной в фантастическую, нарочитую пестроту в смене событий.

Законы комической оперы нашли здесь специфическое преломление в силу исключительности самого сюжета и интересной авторской трактовки его. Однако, как нам кажется, опера «Любовь к трем апельсинам» не стала произведением, сколько-нибудь сильно повлиявшим или в какой-то степени определившим дальнейшие пути развития советского оперного искусства, в частности комедийного жанра.

Появившаяся через девять лет комическая опера Шостаковича «Нос» возникла на иной почве — скорее русских гоголевских опер (в первую очередь «Женитьба» Мусоргского) и западного экспрессионизма. Связи между этими операми комического жанра можно видеть лишь в объединяющей их гротескно-эксцентричной манере. Дальнейшие пути развития советской комической оперы оказались далекими как от эксцентричной буффонады «Любви к трем апельсинам», так и от гротескного излома «Носа». Комедийное начало постепенно приобрело более уравновешенный характер, воплотившись в таких операх, как «Безродный зять» («Фрол Скобеев») Хренникова, «Дуэнья» Прокофьева, «Укрощение строптивой» Шебалина. Тем не менее в советской опере мало найдется столь же веселых, занимательных и истинно театральных произведений, как «Любовь к трем апельсинам» Прокофьева.

Опубл.: Вопросы теории музыки. – М., Музыка, 1968. – С. 121-139.

Размещено 2 апреля 2011 г.

[1] Б. Асафьев. «Опера». В сб.: «Советская опера». М„ Музгиз, 1953, стр. 45.

[2] И. Нестьев в книге «С. Прокофьев» (Музгиз, М., 1957, стр. 211) •справедливо указывает на связи этого хора с традициями Мусоргского. Эту аналогию можно было бы уточнить, вспомнив песню Мусоргского «Светик Саввишна». Хор Медиков написан в том же пятидольном размере, они близки также сугубо выразительной декламационностью пения.

[3] В. Беляев. «Любовь к трем апельсинам». «Современная музыка», 1927, № 20. Под скандировкой текста автор статьи подразумевает особую» четкость в произнесении слогов, их преувеличенно ясное исполнение.

[4] Троекратность в данном случае связана также со сказочной природой сюжета; в сказках она приобретает всегда некое символическое значение.

[5] Уже упоминалось о приеме нарочитой одинаковости в поведении трех принцесс (второе действие, третья картина); намеренно точное воспроизведение сценической ситуации, содержащей комизм, усиливает комедийную направленность спектакля.

На первый взгляд, эпизод с принцессами может показаться далеким от комизма, ибо смерть от жажды вряд ли вызовет смех. Но такова природа этой оперы, где любые, даже самые возвышенные эмоции не обходятся без иронии: комично разочарование Труффальдино и слишком одинаковое, «кукольное» поведение умирающих принцесс.

[6] Эта эксцентричность преднамеренна, так как и Гоцци стремился пародировать не только театральный штамп, но и нелепость отдельных сюжетных моментов.

[7] Марш солдат по- своему характеру — воспроизведение грубой маршировки, намеренно лишенной мелодической содержательности, близок маршу из более раннего произведения Прокофьева — балета «Шут».

[8] А. Альшванг. Третья симфония Сергея Прокофьева. В кн.: «Избранные статьи». М., Музыка. 1964, стр. 429.

[9] Там же.

[10] И. Глебов. Прокофьев и его опера «Любовь к трем апельсинам». В сб.: «С. Прокофьев», под ред. И. Нестьева и Г. Эдельмана. М., «Советский композитор», 1962, стр. 309.

(0.9 печатных листов в этом тексте)

- Размещено: 01.01.2000

- Автор: Г. Григорьева

- Размер: 37.2 Kb

- © Г. Григорьева

- © Открытый текст (Нижегородское отделение Российского общества историков – архивистов)

Копирование материала – только с разрешения редакции