Симфония-антиутопия [235] Некоторые особенности «сюжетов» симфоний Шостаковича подсказывают неожиданную параллель с романами-антиутопиями XX века. Речь идет, разумеется, не более чем о метафоре и, следовательно, о непреднамеренных сходствах в самом направлении мысли художников одного времени. Но справедливо напомнить, что метафора всегда имела объяснительную силу, не говоря уже о художественной функции. Близость заметна прежде всего в самом объекте художественного анализа. Это тоталитарная система, а значит, человек, схваченный в ее тиски и неизбежно оказывающийся перед выбором между «жизнью во мгле» и гибелью ради идеи. Мотив раздвоения личности, один из типичных для романов-антиутопий, так или иначе присутствует у О. Хаксли, Дж. Оруэлла, Е. Замятина. Но имеются и другие сходства. Например, явная обличительная тенденция, столь характерная для романов-антиутопий, которая, правда, у Шостаковича принимает более сложные, завуалированные формы. И всё же тот факт, что у Шостаковича образы зла резко снижены, обытовлены, окарикатурены, переведены из области вечных категорий в контекст злободневной современности, также сближает его с авторами антиутопий. Сочетание бытового начала, карикатурности и гротеска свидетельствует о том, что обличение является одной из сопутствующих целей, а способы обличения традиционно принадлежат сфере комического. Если учесть, что романы-антиутопии, по сути, являются сатирическими памфлетами и не обходятся без комического элемента (вспомним хотя бы «Скотный двор» Дж. Оруэлла), то близость к ним некоторых сторон симфоний Шостаковича не покажется слишком

[236]

большим преувеличением. Тем более, что пласт комического несет у него активный отрицательный заряд Это относится не только к скерцозной сфере, которая уже в силу своей традиционной семантической функции вводит в симфонию комический элемент, а значит, и создает предпосылки для его преобразования в злое комическое, но и для тех же маршей, которые, по крайней мере, поначалу кукольно смешны и, кажется, не таят в себе ничего угрожающего. Страшными они становятся позже. В этом и состоит метод композитора. Он подвергает анализу реальность и обнаруживает зло в обычном, повседневно-бытовом. Зло ходит рядом, живет по соседству. Смерть избегает вставать на котурны, избегает торжественности и боится словесного обозначения. Зло вырастает из почвы самой жизни, жизнь пронизана им, оно «такое же, как мы». Первоначальная неразличимость зла, его неотделенность от форм жизни, стертость становится исходной точкой вхождения в конфликтную ситуацию, по мере развертывания которой зло всё отчетливее обнаруживает себя, всё более расходится с жизнью. Это обытовление зла с последующим его разоблачением весьма типично для романов-антиутопий, где в самом контексте жизни, его формах, (фактически искусственно сконструированном быте) закодирована исходная враждебность тоталитарной системы человеку. Этим Шостакович особенно близок Кафке и Платонову. Скерцозная сфера, символизирующая функцию homo ludens, подвергается переосмыслению в соответствии с задачами обытовления и разоблачения зла, наполняя широкие симфонические пространства гротескно деформированными элементами музыкального быта. Так сама традиция симфонической музыки помогает композитору находить эзопов язык для выполнения своей сверхзадачи. И всё же сопоставление симфоний Шостаковича с жанром романа-антиутопии объясняет только одну из их граней, хотя, возможно, именно ту, которой они весьма близко подходят к современным тенденциям в литературе XX века. Нельзя не признать, что симфонии Шостаковича шире, глубже и многообразнее любого из таких романов уже потому, что являются подлинными трагедиями и отнюдь не ограничиваются сугубо обличительными целями. Мощный пласт философского осмысления реалий, тонкий психологический анализ сложного духовного мира «героя» выводит эти произведения далеко за рамки жанра антиутопии, с его известным схематизмом и «заданностью» социальных концепций. Тем не менее мы не склонны отказываться от понятия симфонии-антиутопии, но уже по другой причине — особого положения симфоний Шостаковича в истории этого жанра. Симфония рождалась как классицистская утопия, оплодотворенная идеями века Просвещения и увидевшая современный ей патриархальный Мир совершенным, гармоничным, уравновешенным[8] Таким же прорисовывался сквозь эту картину благополучного Мира и образ Человека, для характеристики которого история стихийно отобрала наиболее существенные стороны его экзистенциальной природы: действие (homo agens), медитацию (homo meditans), игру (homo ludens) и единство с социумом (homo communis). Бетховен, в котором нередко видели предтечу романтизма, на самом деле полностью разделял сформировавшийся в раннем классицизме подход к симфонии, но вывел ее на новые рубежи, дополнив раннеклассическую стихийную утопию осознанной утопической

[237]

идеей. В самом деле, чем, как не утопией в звуках, явилась Девятая симфония? Но, по сути, все бетховенские симфонии распределились между двумя вариантами утопической концепции — героической и пантеистической. Романтическая симфония выступила как продолжение и вместе с тем как антипод классицистской. На всем протяжении своей более чем вековой истории она вела неутихающий спор с классицистской утопией, черпая в ней стимулы для своего развития и находя всё новые и новые контраргументы. Эта полемика шла с переменным успехом и достигала пика напряженности в период позднего романтизма. Именно тогда в симфонии стали накапливаться черты, опровергающие самую возможность достижения на земле гармонии. В симфонии заметно усиливались трагические аспекты, всё чаще они складывались в единую концепцию, в которой всё больше давали о себе знать дисгармония, неуравновешенность, неразрешимая конфликтность. Соответственно происходило перераспределение семантических функций, что особенно явственно сказалось на финале, который нередко представал в качестве трагического итога; менялась структура симфонического цикла, в нем нарастали нарушения канона, расширялся масштаб частей, умножалось их число, усиливались тенденции преодоления замкнутости целого, тяготение к «открытой форме». Эти процессы, правда, не были строго последовательными, и периодически возникали возвраты к классической норме, но общая тенденция всё же возобладала: XX век дал так много аргументов против какого-либо утопизма, что окончательно покончил с верой в достижение на земле гармонии и братства. Дважды за его историю «миллионы обнимались» в смертельных объятиях, а эксперименты над человеческим жизнеустройством навсегда подорвали доверие к разуму. Симфония, столь чуткая к любым изменениям, не могла пройти мимо этого мрачного итога двухтысячелетней истории человечества, завершив свой путь полным отказом от утопической концепции… В противоположность классицистской симфонии, с ее патриархальной идиллией, мы находим в симфониях Шостаковича потрясающие своим трагизмом картины вздыбленного, развороченного катастрофами мира, исполненного дисгармонии и страданий. Вместо гармоничного Человека, в котором все стороны идеально сбалансированы, — личность, пораженную собственной раздвоенностью, превращающуюся в свою противоположность и пожирающую самое себя. Естественное тяготение к положительному итогу сменяется пессимизмом, ожиданием новых катастроф. Шостакович писал летопись своего времени, писал жестко и честно, но при этом с горячим чувством ненависти к палачам и сострадания к жертвам. Он обличал зло как факт своего времени и не обманывался относительно природы Человека. Никогда еще сомнения в человеческом разуме не звучали в музыке столь весомо, убедительно и громко. Никогда еще человеческое Я не подвергалось такому беспощадному анализу. И никогда еще общий трагический итог не подкреплялся столь мощными аргументами музыкально-драматургических конфликтов. Трагедия Человека и Человечества открывалась во всей своей бездонной глубине, и в результате на смену прекраснодушной и трогательно-наивной в своей детской простоте классицистской утопии пришла жесткая по своим выводам и резкости обличения антиутопия XX века.

[238]

Так симфонии Шостаковича завершили логический круг развития жанра симфонии. Диалектика этого завершения состоит в том, что не только по внешним признакам, но и по своей архетипической структуре жанр сохранил присущие ему типологические признаки, ограничившись внутренним перераспределением семантических функций. При этом коренным образом изменился его глубинный философский смысл, уступив место противоположному.

Тайнопись

Шостакович создал свой вариант художественного языка симфонии. В нем легко прослушивается история европейской музыки Нового времени (скажем, от барокко до XX века) и жанра симфонии в том числе. При желании можно проследить происхождение тех или иных приемов, найти их «первоисточники» и понять их место и значение в стилевой системе композитора. Нет сомнения в том, что прошлое очень помогало Шостаковичу выразить настоящее и не мешало создавать свой неповторимый стиль. В этом смысле он был антиподом Скрябина или, скажем, Дебюсси, но зато принадлежал к тому же типу «объединителей» европейской музыки, что и Бетховен, Чайковский или Малер. Каждый жанр вырабатывает свой художественный язык. К тому времени, когда Шостакович вступил на стезю симфонизма, последний уже пережил период своей высшей зрелости в творчестве поздних романтиков (Лист, Брамс, Брукнер, Чайковский, Малер) и располагал разветвленной системой средств для воплощения самых сложных интеллектуальных построений. Специализация этих средств формировалась в соответствии с теми художественными задачами, которые множились и накапливались в процессе эволюции жанра симфонии и которые в целом можно разделить на три функции: выражения, изображения и обозначения[9]. (понятно, что все они, как правило, тесно взаимодействовали, и их разделение преследует чисто аналитические цели). В этом разделе главы нас будет интересовать, в основном, третья, обозначение; эмоциональная сторона музыки Шостаковича не нуждается в доказательствах, а что касается изобразительной, то надо признать, что у Шостаковича ее роль, безусловно, возрастает, и, прежде всего, в построении событий «симфонического сюжета». По сути, Шостакович создавал свой вариант «инструментального театра», но не в постмодернистском значении этого понятия, а скорее более близкий искусству кино, в котором композитор смолоду активно сотрудничал. Все тематические трансформации, о которых шла речь выше, связаны с четким обозначением персонажей на разных стадиях их симфонической судьбы; причем их внутренняя сущность неотделима от их внешнего облика, движения, поведения. Само симфоническое развитие иногда совершается как изменение масштаба образа, как его чисто пространственное разрастание, что по смыслу очень близко киноприему смены дальнего плана крупным, ближним. Благодаря всему этому симфония Шостаковича воспринимается как наглядно разворачивающееся действие. Мы обращаем на это особое внимание потому, что любой театр не обходится без персонажей, в том числе и инструментальный, хотя здесь это понятие приобретает, конечно, чисто метафорический смысл; однако дело в том, что «персонажный слой» симфоний Шостаковича не мог бы возникнуть и, притом, в столь яркой форме, какая ему присуща, если бы в этом не участвовала третья функция — обозначение. В музыке могут быть реализованы два типа высказывания: непосредственное и опосредованное. Непосредственное характерно для выражения эмоции, опосредованное же возникает тогда, когда между автором и его высказыванием возникает некий ряд посредников, только пройдя сквозь который высказывание способно обрести необходимый смысл. Этими посредниками могут быть изображения неких квазиреальных объектов или их обозначение при помощи символов, масок, аллюзий, цитат и т. п. Особенностью художественного языка Шостаковича является то обстоятельство, что в нем резко возрастает роль опосредованной формы высказывания и в первую очередь за счет средств обозначения. Одним словом, в музыке Шостаковича очень силен семиотический слой, и этим она еще раз подтверждает свою принадлежность к искусству XX века, и его опыт в этом плане будет подхвачен и развит представителями поставангарда. Здесь мы сталкиваемся с важной особенностью поэтики Шостаковича — ролью в системе его художественных средств маски, символа, а следовательно, и методов зашифровки и расшифровки. Все эти случаи связаны с тем. что выше было названо косвенным высказыванием, с действием структур-посредников. Композитор не питал особых надежд на то, что «чистая» музыка, к которой он почти целиком обратился после разгрома «Леди Макбет», окажется ограждена от карающей длани политической цензуры. Ему предстояло найти такой способ самовыражения, который позволил бы, с одной стороны, полностью реализовать свои идеи, а с другой, — минимизировать поводы для новых гонений. Между 4-й и 5-й симфониями он оказался перед трудным выбором и непростыми решениями. Язык симфонии давал ему возможность сказать многое, опираясь только на стереотипы жанра. Вместе с тем композитор должен был переосмыслить их таким образом, чтобы сквозь условности языка симфонии проступили бы четкие контуры современности. Его послание людям должно было быть услышано. Иными словами, композитор был вынужден выработать особый, музыкальный вариант эзопова языка. И такой язык был им создан. Особый интерес в связи с этим вызывает «персонажный слой» симфоний. В соответствии с его расчленением на сферы Я и Анти-Я в симфониях совмещались две формы высказывания — прямая и косвенная. Для сугубо замкнутого внутреннего пространства Я-сознания существовал принцип прямого выражения, чему способствовали традиции медитативных разделов цикла. Сюда допускался только один символ — монограмма DSCH, имевшая автобиографический смысл, что было, конечно, весьма символично, но из чего не следует делать вывод о полной автобиографичности творчества Шостаковича[10]. Монограмма лишь указывала на причастность личности композитора к процессам, которые станут предметом отображения в симфонии, но сами эти процессы объективны,

[239]

как жизнь. Что же касается внешнего пространства, сферы действия Анти-Я , то именно здесь композитор остро нуждался в эзопове языке масок и символов, то есть в знаках-посредниках, или, иначе, в косвенной форме музыкальной речи. Именно здесь композитор и обращался к языку улицы, к низким бытовым жанрам, то есть к реальному материалу, скомпрометированному еще до того, как он вошел в симфоническую ткань, но материалу при этом еще больше «пониженному» благодаря средствам деформации. Этим достигался эффект усугубления, гиперболизации низкого. Так совершалось обличение зла, но одновременно в ходе развития происходил его «физический рост». В результате ничтожное становилось квазиграндиозным, муляж оживал и превращался в смертоносную силу. Тем самым композитор обнажал суть конфликта: угрозой существованию человека оказывалась на сей раз не трансцендентная власть рока, а нечто отвратительное, выросшее из самой природы человека, из малодушного попустительства злу, из «сна совести». Раздувшееся до грандиозных размеров низкое, претендующее на «величие» ничто — в основе этого превращения по сути лежала идея абсурда. Но такова была и реальность, и композитор произносил ей суровый приговор. Однако его надо было понять, «вычитать» из той звуковой коллизии, которая развертывалась перед слушателем. Композитору надо было найти такую форму, которая была бы адекватной конфликту, но вместе с тем оказалась бы достаточно закамуфлированной. Нельзя, поэтому, обойти вниманием вопрос о роли бытовых жанров как элементов фольклора — вопрос, надо сказать, вполне хрестоматийный для истории русского симфонизма. То, что городские бытовые жанры имеют в конечном счете фольклорное происхождение, не требует подтверждений. Известно и то, что Шостакович был не первым, кто стал подвергать эту область музыки деформации — до него это делали Малер, Стравинский (прежде всего в «Петрушке»), Прокофьев (в «Шуте»). Почему же городской фольклор допускал деформацию, в то время как на крестьянском словно лежало табу? Этот вопрос требует отдельного рассмотрения, невозможного в границах данной статьи, поскольку он затрагивает глубинные слои поэтики народного творчества. Что же касается Шостаковича, то по тому, как композитор обращался с материалом городского фольклора, можно заключить, что как раз его-то он в качестве фольклора никогда не воспринимал и потому не испытывал к нему никакого пиетета. Перед собой он видел нечто совсем иное — музыкальный язык городской люмпенизированной массы, потенциально агрессивной, таящей в себе опасность, готовой по любому приказу убивать, жечь, уничтожать; массы, лишенной нравственных идеалов, веры в человека и тем более в Бога, насильно оторванной от вековых народных традиций и не обретшей никаких иных, кроме того суррогата, который вдалбливала в нее официальная пропаганда. Этот язык становился обобщенным символом определенной социальной среды, угрожающей самому бытию человека, подстерегающей его на каждом шагу, чреватой всеобщей катастрофой. Именно псевдодемократизм языка городских низов и допускал его деформацию. В таком отношении к «городской речи» Шостакович был неодинок, и первым приходит здесь на ум имя Зощенко. Между этими художниками имелись поразительные сходства. Хотя Зощенко, как известно, не

[240]

писал романов-трагедий, которые можно было бы поставить рядом с симфониями-трагедиями Шостаковича, мир, который он изображал в своих коротких рассказах и фельетонах, трагичен по своей сути. Недаром писатель удивлялся, почему его творения вызывают у читателей смех, а не содрогание. Он моделировал своих героев (как это присуще литературе) через их речь, но с той особенностью, что, не имея возможности вынести лексику подворотен на страницы газет и сборников, он сознательно конструировал ее литературно приемлемый эквивалент. Речь представала перед читателем искаженной, искривленной, будучи по сути вербальным слепком психики персонажей. Поэтому она становилась гигантским символом маргинала и его быта. То была жизнь на рубеже культуры и антикультуры. Писатель работал на острой грани, рискуя скатиться то к фельетонной развлекательности советской «сатиры», то впасть в пафос обличения, но не скатывался и не впадал, веря, что речь его героев не требует комментариев. Шостакович шел, в общем, сходным путем. Все эти польки, галопы, канканы, тустепы, фокстроты, кадрили, которые смертельным вихрем проносились в его симфониях, — не что иное, как тот же язык площадной антикультуры, язык массовых гуляний и гулянок, домашних танцулек и танцплощадок, к тому же порядком уже поистертый, устарелый и уже по этой причине лишенный ценности. Он мог быть только отрицательным символом — символом антидуховности и, по сути, антижизни. Не случайно он так легко перевоплощался у Шостаковича в образы смерти, уничтожения. Жизнь лишь внешне была жизнью, но по смыслу своему оставалась выхолощенным, пустым прозябанием, лишенным индивидуального содержания, и соседствовала с нежизнью, ибо легко в нее переходила. Любой человек мог незаметно оказаться за пределами нормального бытия. Символ расширялся, охватывая реально-нереальный мир бытия-небытия, где стирались границы между добром и злом, правдой и ложью. Деформированной жизни отвечала деформация как метод художественного воплощения. Он обладал огромной силой — даже не просто обличения, а полного и категорического отрицания. Зощенко приходилось камуфлировать сущность своих героев с помощью «общественно-полезных», якобы сатирических сюжетов из бытовой жизни. Шостакович в этом не нуждался, поскольку симфонический цикл, традиционно включавший бытовые жанры, как бы легализовывал обращение к сниженной лексике. Обычно она концентрировалась в III и IV частях, но в принципе могла появиться в любой другой. Скерцозность есть специфически музыкальное преломление смеховой, карнавальной культуры, совершенно не случайно оказавшейся активной участницей серьезных, подчас трагедийных симфонических концепций. Определенная сторона человеческого бытия, связанная с миром игры (homo ludens), всегда балансирует на грани комедии и трагедии, готовая превратиться либо в ту, либо в другую. Шостакович реализует эту возможность и в определенной плоскости его скерцо выступают составной частью «симфонических сюжетов», помогая аргументировать трагический итог. Скерцозная лексика, связанная в своих истоках со смеховой культурой, бесспорно, создавала благодатную интонационную среду для развертывания метода маски, которая открывала поистине неисчерпаемые возможности для интерпретации трансформирующейся реальности,

[241]

где рационально постигаемое причудливо переплеталось с иррациональным и где грань между жизнью и абсурдом окончательно стиралась. Можно увидеть в этом сходство с Зощенко или Хармсом, а можно усмотреть и более глубокие корни, скажем, воздействие Гоголя, с поэтикой которого композитор вплотную соприкоснулся в работе над оперой «Нос». Гоголевский «парад масок» и в «Ревизоре», и «Петербургских повестях» мог явиться тем пережитым художественным опытом, который подсказал композитору принцип маски. Надо заметить, что маска как прием вообще была для Шостаковича достаточно органичной формой самовыражения. Те, кому приходилось видеть, слышать Шостаковича или читать недавно опубликованные «Письма к другу», могли заметить, что маска вошла в ткань поведения и речи композитора, особенно, если иметь в виду официальную речь. Но дело в том, что ритуализированный стиль проникает и в сферу личного общения. То был сознательный прием. Вот образчик типичного для Шостаковича стиля из письма к И. Д. Гликману: «Я получил пластинку с Реквиемом Бриттена. Я кручу ее и восхищаюсь гениальностью этого творения. Это на уровне «Песни о земле» Малера и ряда других великих созданий человечества Слушая Реквием Б. Бриттена, как-то мне веселее, еще радостнее жить»[11]. Нетрудно узнать в последнем предложении парафразу известного высказывания Сталина из речи на XVIII съезде ВКП(б), произнесенной в разгар жесточайших репрессий: «Жить стало лучше, жить стало веселее». Подобными парафразами официальной фразеологии письма Шостаковича буквально пестрят. И не только в тех случаях, когда он наверняка был уверен, что они подвергаются перлюстрации, но и в других, когда просто возникала возможность отвести душу пародированием, намеренным издевательством над официальной риторикой. Надо, однако, сказать, что Шостакович был в этом неодинок. В те времена подобная манера изъясняться вообще была в ходу у интеллигенции, особенно художественной. Суть этого пародирования заключалась в том, чтобы с помощью скрупулезного воспроизведения нелепостей ритуализированной фразеологии обнажить ее абсурдную сущность. То было отрицание через утверждение. Официальная лексика как бы выворачивалась наизнанку, обретая анекдотическое звучание. Нетрудно было угадать за такой речью ее истинных носителей. Но принцип маскировки проникал и в операциональное мышление композитора. Совершенно ясно, что маска нужна для того, чтобы ее затем снять и обнажить истинный лик. Однако всё оказывается не так просто. В самом деле, что происходит, скажем, на кульминациях разработок первых частей Пятой и Восьмой симфоний — расшифровка или зашифровка? С точки зрения смысла развития первого раздела разработки, конечно, расшифровка: Я превращается в Анти-Я, обнаруживая латентный слой личности. Но если рассматривать тот же процесс по отношению к реальности, то, безусловно, зашифровка. Следовательно, мысль композитора движется, с одной стороны, от прямой речи к косвенной, но с другой стороны, именно косвенная речь средствами символизации обнажает истинную сущность, скрытую в глубинных слоях подсознания. Еще сложнее ходы мысли в финалах, где композитору всякий раз надлежит дать «окончательный ответ». В этом отношении предметом спора и разноречивых толкований всегда и прежде всего оставался финал

[242]

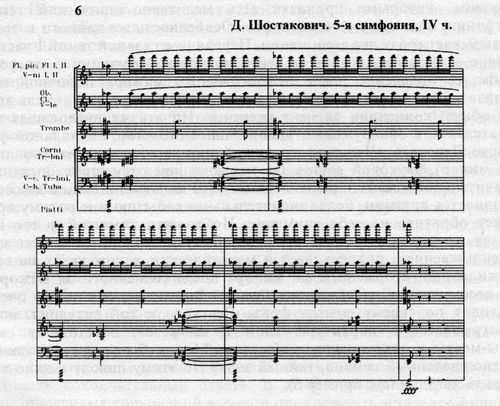

4-й симфонии. С того дня, когда устами А. Толстого он был признан свидетельством «исправления» заблудшего художника, 5-я симфония иной раз рассматривается в качестве одного из наиболее конформистских сочинений Шостаковича[12]. Спорят о том, оптимистичен или трагичен финал этой симфонии, что отобразил композитор — «становление личности» советского интеллигента в период «великих строек» (и, добавим, великих репрессий) или что-то другое — подход, который иначе, чем примитивным назвать нельзя. Великое художественное произведение объективно по отношению к Миру, оно вершит суд над жизнью, не заглядывая в глаза власть предержащих. Разумеется, если это действительно великое творение, а по отношению к 5-й симфонии в этом вроде бы никто не сомневается. Даже Р. Лаул признает, что в 5-й симфонии стиль Шостаковича «образует единство высшего порядка»[13] (как может этому способствовать «вступление в партию», остается загадкой, ответ на который знает, по-видимому, только автор указанной статьи). Но оставим полемику, она могла бы быть и более подробной. Финал, как известно, тематически связан с I частью, а конкретно — с основной темой ее главной партии. Это как бы то же «действующее лицо», но теперь уже обретшее положительную активность и не превращающееся в свою противоположность. Борческое начало пронизывает финал единым энергетическим током. Восхитительная, широкая как песня, лирическая тема всегда служила тем аргументом итогового значения, который склонял иных критиков к точке зрения, высказанной А.Толстым: «исправился-таки, наконец!» Однако даже по своему местоположению в середине части эта тема не может «работать на итог», не говоря уже о том как завершается изложение темы и что следует после нее. Завершение темы — еще один характерный образец типичного для Шостаковича «слома», сникания, которыми пронизан весь медитативно-лирический тематизм симфонии, начиная с ее «эпиграфа». Особенность же данного в том, что он вызывает сразу две ассоциации. Первая — с главной темой I части, что вполне естественно в виду ее лейттематической функции в симфонии в целом; ее появление после ослепительного мажора побочной партии финала звучит многозначительным напоминанием и вносит столь важный для общей концепции элемент скепсиса. Но эта же нисходящая последовательность обнаруживает удивительное сходство с начальной фразой ариозо Ленского «Что день грядущий мне готовит»: те же тональность (ми минор), звуковой состав (за исключением отсутствия опевания заключительной квинты), ритм. Момент этот мелькает в общем движении и заслоняется другими, более значительными событиями и потому вряд ли может обратить на себя внимание. Но то, что композитор его акцентирует, прерывая им развертывание побочной партии, вводит его как бы «насильственно», подчеркивает и мелодическим ходом вверх на соль, и неожиданным вторжением ми минора после солнечного ля мажора, всё это несомненно. Случайное совпадение? Вполне возможно. Но очень уж подходит по своему смыслу фраза Ленского к той ситуация, которая разыгрывается в партитуре: слом в «сюжете», переход от светлой темы-мечты к угрожающим событиям. Может быть, это всё-таки корректно введенный символ, тайный знак? По этому поводу можно только строить догадки (см. пример на с. 244).

[244]

Но за ним следует еще один и уже более пространный и значительный. Сразу после «фразы Ленского» наступает драматический момент. На фоне тремоло дерева и высоких струнных в среднем регистре и басах (валторны, тромбоны, низкие струнные) вниз движутся две параллельные «ленты» мажорных секстаккордов, в то время как трубы интонируют что-то вроде «фанфары рока». Внимательный анализ обнаруживает, что все три голоса секстаккордов представляют собой нисходящие целотонные гаммы и знакомая ассоциация не заставляет себя ждать: в самой оркестровой ситуации мы узнаем черты строения сцены похищения Людмилы с той только разницей, что у Глинки верхние регистhы (струнные, дерево) заняты изображением сверкающих молний, средние (кларнеты) держат педали-задержания, а в средних и низких (кларнеты, фаготы, валторны, альты и низкие струнные) совершается главное событие — знаменитое нисходящее движение в басах октав целотонной гаммы — этого своеобразного, придуманного Глинкой, русского аналога катабасиса. У Шостаковича же октавы заменены мощными гармоническими комплексами, составленными из трех удвоенных октавами целотонных гамм, вследствие чего идея Глинки подвергается мультипликации, гиперболизируется, как бы возводится в куб. Удивительным образом совпадают и окончания эпизодов: у Глинки это уменьшенный квартсекстаккорд es — а — с; у Шостаковича — уменьшенный секстаккорд es — ges — с (то есть почти тот же самый аккорд) плюс уменьшенный септаккорд d—/— gis— h. Если для Глинки данный тип аккорда — стилевая норма, то для Шостаковича, конечно же, нечто противоположное — возвращение к классической гармонии, то есть языковая цитата, акцентируемая двукратным применением и выполняющая роль стилевой аллюзии:

[245]

Вновь случайность? На сей раз в этом можно усомниться. Целотонная гамма — вещь столь экзотическая, что вряд ли она могла возникнуть спонтанно, и к тому же в утроенном виде, в столь усложненном, секстаккордовом наряде. Может быть, парафраза? Пересказ современными, обостренными средствами одного из самых известных мест в классической оперной литературе? Именно оперной, то есть подразумевающего определенную сюжетную ситуацию, не знать которую слушатель, а тем более профессионал не может. Значит, снова символ, намек, который должен активизировать память, воображение и направить мысль к догадке. Главное, что убеждает в наличии «глинкинской подсказки», это оркестровка, распределение звуковых планов. Параллели наблюдаются во всем: фоновая функция верхних регистров, относительная нейтральность средних и главная, тематическая, отданная целотонному катабасису. Могли ли эта аналогия быть вызванной драматургической ситуацией? Несомненно. Что происходит с побочной партией? Она исчезает. В своем первоначальном сверкающем великолепии ей прозвучать уже не суждено. Сначала она появится как истаивающая тень у валторн (ц. 112), затем в искаженном облике у высоких скрипок (Росо animato, ц. 113), но это, собственно, уже не она, а скорее рефлексия на нее, воспоминание о ней, исполненное боли и страдания. Упоительный образ светлой мечты уходит навсегда. Не то ли происходит и в волшебной сказке Пушкина — Глинки? Ведь все сказочные персонажи (а после работ Проппа это общеизвестно) — лишь воплощение архетипических семантических функций, и поэма Пушкина, эта восхитительная полушутливая амальгама вечных сказочных мотивов, собрала и объединила их великое множество. Тема рассматриваемого фрагмента из финала — утраченная мечта, исчезающая в небытие иллюзия, и всё происходящее в партитуре далее это только подтверждает. Мы имеем в виду и медленное, словно с трудом возобновляющееся каноническое проведение в низких регистрах темы главной партии; и драматическую кульминацию, и дальнейшее после Росо animato оцепенение. Всё возвращается на круги своя, к той точки, с которой началось музыкальное повествование в I части. Вновь, как и в ее экспозиции, сменяют друг друга солирующие монологи, погружая слушателя в состояние глубокой медитации. И только затем гигантским усилием композитор заставляет себя выйти из затягивающей его статики. Мучительные усилия приводят к соответствующему итогу.

[246]

Когда трубы достигают знаменитого си бемоль в абсолютно бесстрастном, абсолютно формальном Ре мажоре, всё становится на свои места: с таким трудом, с таким великим насилием над собой выжимаемый «победный гимн» в самый последний момент превращается в мучительный вопль. Именно этот вопль и есть подлинный итог симфонии, ибо после него уже не звучит ничего. Весьма интересны наблюдения И.Барсовой относительно «участия» партитур Берлиоза, Р.Штрауса и Малера, связанных с мотивами казни, Страшного суда, в создании финала, недвусмысленно указывают на его трагический смысл. Верно и то, что при появлении 5-й симфонии далеко не все воспринимали финал как оптимистический[14]. Скажем иначе: оптимистическим его хотела видеть власть. Но всё дело в том, что финал, действительно, давал повод для противоположных выводов. В этой амбивалентности и состоял, на наш взгляд, его секрет. То была еще одна маска, но особого рода. Финал содержит в себе как бы двойной код, который можно было расшифровывать и так, и эдак. Секрет состоял в композиционном построении финала: за каждым из аргументов в пользу оптимистической трактовки — побочной партией и мажорной кодой — следовали их опровержения. Слушатель мог выбрать то, что казалось ему более вероятным. Мажорные эпизоды, конечно, привлекали слух своей броской яркостью, и сделано это было, разумеется, намеренно, но именно «опровержения» несли истинный итоговый смысл финала, а следовательно, и симфонии в целом. «Имеющий уши да слышит». Еще сложнее реализуется принцип двойного кода в финале 6-й симфонии. Цикл 6-й всегда удивлял своей непропорциональностью: медитативная, по-баховски глубокая I часть и затем два скерцо подряд. Причем веселый, бесшабашный (и потому весьма необычный для Шостаковича) финал резко не соответствует трагически сосредоточенному началу. Согласно распространенной в те годы официальной точке зрения, если 5-я симфония еще могла вызвать какие-либо сомнения, то 6-я окончательно их рассеивала: такой веселый и жизнерадостный финал мог написать только композитор, который дейстивтельно поверил в то, что «жить стало лучше, жить стало веселей». А как же иначе? Оказывается, можно «иначе». Действительно, финал 6-й буквально захлестывает безудержным весельем, казалось бы, ничем не омраченной, бьющей через край радостью жизни. Может быть, композитор и в самом деле «исправился»? Но вслушаемся в музыку внимательнее. Финал полон движения, натиска, напора стремительных ритмов и взвихренных интонаций; кажется, быстрый марш готов вот-вот перерасти в буйный перепляс. Перед нами развертывается какое-то праздничное массовое действо — то ли демонстрация, то ли физкультурный парад. А завершающая его тема-песня, словно подслушанная у Дунаевского (впрочем, близкая и некоторым песням самого Шостаковича, например, к «Песне о встречном») звучит так лихо, так взахлеб, что невольно напоминает сверкающие финалы оперетт. И нет в этой музыке ничего недосказанного, всё совершается здесь-теперь, всё — наружу, всё — напоказ. Но странное дело: чем больше слушаешь эту музыку, тем сильнее ощущаешь ее внутреннюю пустоту. Да, она мажорна, подъемна, оптимистична, но как-то скользит мимо сознания, мимо чувства, увлекая

[247]

скорее своей неуемной кинетикой, апеллируя скорее к оргиастическим инстинктам массы, нежели к интеллекту. И кажется, что кроме слепой восторженности толпы и целиком внешнего энтузиазма, кроме чисто физической, а не духовной энергии в ней и в помине ничего нет. Слушая ее, невольно вспоминаешь слова Маяковского о «спрессованной массе», сквозь мощный голос которой не пробиться «писку единицы». Кажется, это и в самом деле вырвавшееся на волю «коллективное бессознательное», которое правит толпой, охваченной древнейшим инстинктом. Перед нами точно выписанный портрет массы. Причем портрет, не лишенный внешней привлекательности. Но именно внешней, за которой не просматривается ничего, что имело бы хоть какое-то отношение к миру чувств, идей и как-то соотносилось с интеллектуальным миром человека, раскрытым в I части. Асимметрия налицо. Симптоматично, что на сей раз Шостакович не стремится деформировать музыкальный материал, характеризующий массу, избегает гротеска, ритмической или интонационной гипертрофии, столь свойственных ему в тех случаях, когда речь идет об изображении зла. Думается, композитор избирает здесь наиболее трудный путь: он дает портрет массы в высший момент ее торжества и упоения собственной силой. Но за броской внешностью зияет бездна бездуховности, всё поглощается инстинктом толпы, охваченной единым порывом. В результате I части, словно бы окруженной баховской аурой, противопоставлен физкультурный парад, благородной кантилене — залихватская массовая песня. В отличие от других симфоний композитор здесь не ищет общего резюме и лишь разводит полярные стороны конфликта на разные точки симфонического пространства. Ибо они несовместимы как добро и зло, как жизнь и смерть, как отдельная личность и толпа. Всё остальное слушатель должен додумать сам… Перед нами особый способ художественного обобщения, Композитор дает прямое изображение толпы, дает его крупным планом (на сей раз ощутимо влияние советской кинохроники) и при этом вычерпывает содержание до конца. Если в других случаях Шостакович как бы выворачивал объект наизнанку, показывая его скрытую сущность, то здесь он довольствуется «лицевой стороной», но при этом оказывается, что она ничуть не лучше изнанки. За блестящей формой не обнаруживается никаких ценностей, которые слушатель мог бы унести с собой и положить в копилку своего духовного опыта. Объект как бы саморасшифровывается, саморазоблачается, не нуждаясь ни в знаковой функции деформации, ни в гротеске. Самоутверждение приводит к самоотрицанию. Путь к выводу оказывается парадоксальным, но такова и реальность. И в конечном счете, именно осознание этого парадокса слушатель всё-таки может «положить в копилку своего духовного опыта» и понять истинный смысл этого послания художника. Так выясняется, что можно внешне следовать прямой форме высказывания, но при этом достичь противоположного результата. Это открытие принадлежит Шостаковичу. Но двойной код обнаруживается не сразу. Непосредственное впечатление нуждалось в переоценке post factum, в дополнительном интеллектуальном поиске. Процесс восприятия усложнялся, становился двуэтапным. Его результатом было уже не прямое соответствие форма — содержание, а возникающий над ними более высокий уровень рецепции — смысл.

[248]

Цитаты, автоцитаты, квазицитаты, стереотипизация лексики, стилевые аллюзии, знаки бытовых жанров, монограмма, парафразы, принципы двойного кода, символа, маски, мотивы-оборотни, реминисценции, интонационные арки и возвраты, тематические перевоплощения — весь этот богатейший инструментарий призван содействовать воплощению сложного, как правило, амбивалентного замысла, включающего постоянно взаимодействующие, а иногда и совмещающиеся процессы зашифровки и расшифровки. Принцип двойного кода приобретает, по сути, универсальную функцию, охватывая как лексику, так и форму, проникая тем самым в состав композиционной техники. Смысл музыки постоянно балансирует на грани явного и тайного. То, что открывается непосредственному эмоциональному восприятию, нередко требует активной интеллектуальной коррекции. Так совершается шостаковическая музыкальная тайнопись. Бывшая давней традицией литературы, с ее широкими возможностями интертекстуальных связей, она, как видим, в XX веке поселилась и в музыке. Новое время — новые песни. Какие из отмеченных выше приемов тайнописи носили характер сознательных операций, а какие были подсказаны творческой интуицией, еще предстоит исследовать. Так или иначе, но в этой своей ипостаси Шостакович предстает как композитор с отчетливо выраженной семиотической направленностью художественного мышления. Этим он, бесспорно, выделяется среди лидеров музыки XX века и этим же подводит развитие симфонии к определенной черте, за которой открывались уже новые возможности, другие техники, другая стадия развития языка, жанра в целом.

Шостакович — художник сложной, трагической судьбы. Преследуемый на протяжении почти всей своей жизни и едва не разделивший участь Мейерхольда, Мандельштама, Шаламова, он мужественно переносил травлю и гонения ради того, что составляло в его жизни главное — ради творчества. Порой, в сложнейших условиях политических репрессий ему приходилось маневрировать, но без этого его творчества не было бы вообще. Многие из тех, кто начинал вместе с ним погибли, многие сломались. Он выжил и выдержал, вынес всё и сумел реализовать свое призвание. И можно только склониться перед его мужеством и его упорством. Важно не только то, как его видят и слышат сегодня, но в первую очередь то, кем он был для своих современников. Для тех, кто вслушивался в его тревожный, сильный, а порой срывавшийся на отчаяние, голос, Шостакович стал подлинным властителем дум. Его музыка долгие годы оставалась той отдушиной, которая на короткие часы позволяла распрямить грудь и дышать свободно. Она была столь необходимым в те времена глотком свободы и инакомыслия, причем не только в содержательном, но и — что не менее важно — в музыкально-языковом отношении. Но прежде всего мы были благодарны Шостаковичу за то, что в драгоценные минуты общения с его музыкой, она позволяла нам оставаться самими собой, а можно сказать и возвращаться к самим себе. Звучание музыки Шостаковича всегда было не только праздником высокого искусства, но и моментом истины. Ее умели слышать и уносили с собой из концертного зала. Она становилась элементом духовного опыта и надежды на будущее.

[249]

Опубл.: Русская музыка и XX век: русское музыкальное искусство в истории художественной культуры XX века. Монография / редактор-составитель М. Арановский. М., 1997. С. 235-249. [8]Подробнее об эволюции симфонии см. в главе «Симфония и Время». [9] Этот вопрос также более обстоятельно рассмотрен в главе «Симфония и Время». [10] Исключение составляет 8-й квартет, содержащий, как известно, большое число автоцитат, где это оправдано замыслом: композитор подытоживает предшествующий творческий путь. [11] Письма к другу. Дмитрий Шостакович — Исааку Гликману. СПб., 1993. С. 192. [12] Рекорд в этом отношении поставил Р.Лаул в статье «Музыка Шостаковича в контексте большевистской идеологии и практики. Опыт слушания //Д.Д.Шостакович. Сборник статей к 90-летию со дня рождения. СПб., 1996. С. 141 -157. Прочитав бросившиеся в глаза строки: «Похоже, что основная тема Пятой симфонии — тема вступления интеллигента в партию…», можно подумать, что автор пародирует стиль партийной прессы 30-х годов, однако при более близком знакомстве со статьей с удивлением обнаруживаешь, что сказано это всерьёз, что автор действительно именно так и слышит эту симфонию (подзаголовок недвусмысленно указывает: «Опыт слушания»). Добавим, что автор принимает на веру и статью А.Толстого, считая, что описанный писателем сюжет «действительно читается в драматургии симфонии» (с. 151), и вполне искренне полагает, что ее темой является «чувство вины русского интеллигента перед своим народом и ответственности за его страдания при царском режиме» (там же). Кажется, что эти строки написаны не сегодня, а 60 лет назад, в 1936 году, и в газете «Правда». [13] Там же. С. 151. [14] См.: Барсова И. Между «социальным заказом» и «музыкой больших страстей»: 1934 — 1937 годы в жизни Дмитрия Шостаковича // Д.Д. Шостакович. Сборник статей к 90-летию со дня рождения. СПб., 1996. С. 121—140.

(1.2 печатных листов в этом тексте)

|