[272]

Приступая к исследованию таких широких категорий, как время и пространство, следует с особой ясностью отдавать себе отчет в подвижности и многозначности смысла, скрывающегося за этими словами. Время и пространство как реальность, очевидно, постоянны, неизменны и не зависят от превратностей интеллектуальной и духовной истории человечества. Неизменны и соответствующие им термины, которые на протяжении двух с половиной тысячелетий служат фундаментом и опорой философской мысли, научных концепций и повседневного опыта.

Слова оставались и остаются теми же, и это мешает ясно осознавать те, подчас революционные, изменения, которым подвергались в известные эпохи понятия пространства и времени. Философия Аристотеля и Платона, средневековая христианская теология, ньютонова физика, теория относительности — таковы лишь основные вехи на этом пути в европейской культуре.

Примечательно, что соответствующие им теоретические понятия, концепции впоследствии становились достоянием обыденного сознания и опыта. И каждый новый переворот в идеях пространства и времени должен был преодолевать сопротивление и устаревших научных догм, и привычных шаблонов «здравого смысла».

Этот процесс продолжается в XX столетии; и хотя под натиском новых научных идей и концепций, под влиянием резко возросшего общественного престижа науки современный здравый смысл стал эластичнее и восприимчивее, чем в былые времена, он —часто вопреки данным непосредственного жизненного опыта —продолжает цепляться за механистические представления прошлого, тормозя развитие, распространение и усвоение новых, более глубоких и продуктивных концепций.

А. Мостепаненко пишет в книге «Проблема универсальности основных свойств пространства и времени»:

[273]

«Метафизический материализм был склонен абсолютизировать большинство известных свойств пространства и времени, распространяя на всю Вселенную и на все условия в ней закономерности классической физики. Диалектический материализм, напротив, полагает, что пространство и время, являясь формами существования неисчерпаемой материи, в принципе могут иметь разнообразные свойства, и современная физика (главным образом теория относительности) конкретизировала это положение. Однако в обыденном мышлении людей глубоко укоренилась уверенность в универсальности и абсолютности привычных пространственных и временных представлений, и эта уверенность иногда вредит развитию науки, так как она во многом неоправданна»[1].

Уже Ньютоном ощущалась необходимость размежевания, ложность отождествления реальных (по его концепции) времени-пространства и опытных, обыденных, практических представлений о них. Первые он определял как «абсолютные», вторые же — как «относительные, кажущиеся или обыденные… постигаемые чувствами»[2]. Со времен Ньютона эти вторые пространство и время стали предметом бдительного внимания философии и физики, которые стремились точнее описывать соотношения между тем, что получило наименование реальных времени и пространства — с одной стороны, и перцептуальных («личных», «психологических», «умственных») времени и пространства — с другой.

«Экстенсивный порядок сосуществования любых ощущений связан с наличием „перцептуального пространства”, — пишет А. Мостепаненко.— Здесь мы имеем в виду не только непосредственные ощущения, но также ощущения, связанные с воспоминанием, работой воображения или любым другим актом сознания… Перцептуальное пространство интуитивно знакомо каждому человеку, и, строго говоря, именно с ним непосредственно имеет дело человек в обыденном опыте… Если существование перцептуального пространства является неоспоримым, то существование реального пространства… может потребовать доказательства». То же говорится о «перцептуальном времени (чувстве времени)», которое «не всегда в точности соответствует реальному времени», и приводятся примеры ускорения или замедления перцептуального времени в зависимости от состояния субъекта. «Но еще более удивительно ведет себя перцептуальное время в процессе воспоминаний, воображения или во сне»,— отмечает автор[3].

[274]

Таким образом, философия и физика — каждая руководствуясь своими интересами — признают существование двух основных форм пространства-времени. Одна из таких форм — реальное пространство-время объективных явлений и процессов, другая—перцептуальное пространство-время сознания и психической деятельности, человеческого опыта.

Потребность установить закономерности той или иной пространственно-временной формы, которые позволили бы оперировать ими, приводит к созданию абстрактных моделей, различных способов описания, концепций. Трехмерное евклидово пространство, четырехмерный континуум Минковского, n-мерные пространства в математике — таковы некоторые из множества концептуальных пространств и времен, которыми пользуется современная наука.

«„Закон науки”,— пишет А. Мостепаненко,— это лишь приблизительное отражение в голове человека закономерности реального мира, логическая модель этой закономерности. Среди бесконечного множества возможных логических моделей человек выбирает ту, которая, по его мнению, ближе подходит к оригиналу, и если она подтверждается практикой, называет ее „законом науки”»[4].

Концептуальные пространство-время необходимы не только физике, но еще больше философии, психологии, эстетике. Здесь концептуальная модель должна схватить и упорядочить не только реальное, но и перцептуальное пространство-время, определенным образом сформулировать их взаимоотношения. Естественно, что при всех различиях и оттенках основное расхождение определяется материалистическим или идеалистическим подходом к проблеме. В первом случае перцептуальное пространство-время выступает как отражение реального пространства-времени, во втором же — реальное пространство-время истолковывается как объективация перцептуального.

В философском и общеметодологическом плане это расхождение носит фундаментальный характер, однако, принимая материалистический постулат, не следует забывать, что в некоторых специальных аспектах — прежде всего и в особенности в психологии искусства — вторичное, отраженное, перцептуальное пространство-время представляет самостоятельный интерес: именно оно определяет условия, в которых формируется образ художественного произведения, осуществляется восприятие смысла, достигается цель и конечный эффект общения с искусством.

В исследовании психологических явлений догматизация общефилософской предпосылки может привести к заведомой односторонности и неполноте концептуальной модели. Эта опасность отчетливо сказывается и в абсолютизации «длительности», субъ-

[275]

ективного переживания времени у идеалиста Бергсона, и в игнорировании специфических свойств перцептуального пространства-времени в работе материалиста И. Уйфалуши, где оно рассматривается исключительно и только как отражение реального; пространственно-временные формы музыкального восприятия изображаются при этом как частный случай универсальных человеческих представлений о пространственно-временной упорядоченности реального мира, а субстратом и субстанцией музыки объявляется «музыкальный звук… представитель вещей действительности, обобщенный движущийся образ конкретных вещей»[5].

Очевидно более полная и адекватная концептуальная модель музыкального времени должна не ограничиваться описанием той или иной первичной формы и выведением из нее свойств вторичной, но учитывать явно различные свойства обеих форм. Так, придерживаясь материалистического подхода, не следует сводить перцептуальное пространство-время к пассивному, зеркальному отражению реального; исходя из обусловленности первого вторым, необходимо с тем большим вниманием исследовать преобразования и трансформации, в которых проявляется эта обусловленность, определяющая «удивительное поведение» (А. Мостепаненко) перцептуального пространства и времени.

Какова бы ни была модель музыкального времени, ясно, что она не может покоиться на физической идее одномерного времени, поскольку отсутствие «точного соответствия» перцептуального времени реальному является общепризнанным фактом. Следовательно, наша концептуальная модель должна обладать по меньшей мере двумя направлениями отсчета. Напрашивается мысль о «временной плоскости», каждая точка которой (по аналогии с пространственной плоскостью) являлась бы функцией не одной, а двух переменных.

Однако такая двухмерная модель музыкального времени несостоятельна. Декартова система координат имела бы смысл, если бы музыкальный опыт определялся независимыми переменными — другими словами, если было бы возможно движение в реальном времени при остановке времени перцептуального, психологического или наоборот — движение в психологическом времени в один-единственный бесконечно малый момент реального времени. Очевидно ни той, ни другой возможности не существует.

Во-первых, потому что течение реального и переживание психологического времени непрерывны и безостановочны; в отличие от перцептуального пространства, где возможна относительная неподвижность, перцептуальное время таких состояний не знает.

Во-вторых, потому что в музыкальном опыте время психической проекции (отраженное время) является некоторой функ-

[276]

цией времени музыкального феномена (звучащей музыки). Таким образом, речь должна идти о модели с двумя переменными, из которых одна является зависимой.

Отсюда вытекает другое методологически важное условие искомой концептуальной модели: она должна предусматривать двустороннюю проекцию — реального времени на перцептуальное время (субъективная оценка длительности реального временного процесса) и перцептуального времени на реальное время (объективная продолжительность психологически переживаемого времени). Только такая двусторонняя проекция смогла бы представить в единстве и взаимосвязи обе временные формы музыкального опыта.

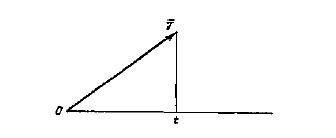

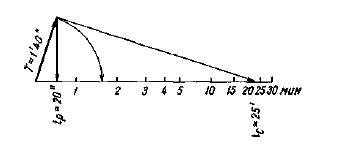

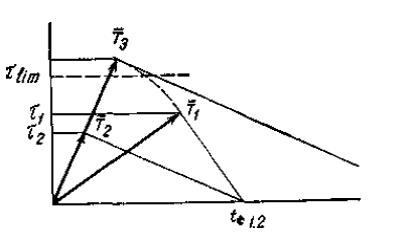

Указанным условиям удовлетворяет представление музыкального времени в форме векторной диаграммы.

Пусть Т — вектор, соответствующий некоторому отрезку реального (часового) времени, заполненному акустическими «событиями»,— время музыкального феномена.

Ot — проекция этого отрезка реального времени в психологическую плоскость, иначе — субъективная оценка протяженности реального процесса.

Необходимо обратить внимание на трудность, заключенную в предлагаемом способе описания музыкального времени. Из двух переменных ( и ) лишь одна — реальное время (Т) — может быть проконтролирована и объективно оценена. Другая же — психологическое чувство времени — является величиной неконтролируемой, нестабильной и зависящей от ряда дополнительных факторов.

Чувство времени, как говорилось, зависит от состояния субъекта, и потому неизбежно меняется даже у одного слушателя при различных актах восприятия одного и того же феномена. Нетрудно показать также, что при повторном прослушивании музыкального произведения или отрывка субъективное ощущение его длительности будет иным, чем при первом знакомстве с ним. (Это ощущение зависит и от ряда внемузыкальных факторов: психического состояния, степени сосредоточенности, внимания и т. п., от которых мы отвлекаемся.) Естественно, что у различных слушателей и слушательских групп колебания в субъективном ощущении музыкального времени будут еще более значительными. Вот почему предлагаемую диаграмму следует рас-

[277]

сматривать не как описание объективной картины, а как модель единичного акта восприятия музыки, которая даже при внешне однородных условиях будет неизбежно варьироваться.

Другую трудность представляет проблема меры: если реальное время может быть выражено точной цифрой в минутах и секундах, то время перцептуальное допускает лишь условную количественную оценку — отрезки его ощущаются лишь как «большие» или «меньшие», различаются скорее качественно, чем количественно. Вот почему ни предлагаемая диаграмма, ни какой-либо иной способ графического представления музыкального времени ничего не смогут сказать нам о количественных соотношениях между временем, занимаемым звучащей музыкой, и временем музыкального впечатления; последнее может оцениваться лишь в условных единицах — так же, как, скажем, важность, значительность какого-либо события.

В сущности, восприятие музыкального произведения и является такого рода оценкой объема, масштаба, сложности, глубины его смысла (образа, художественной структуры, духовного содержания), а также оценкой качественного своеобразия и меры его эстетического совершенства (красоты, единства, свободы и организованности). Ясно, что численные показатели — например, система баллов, принятая на конкурсах и в тестах,— это лишь наиболее примитивный и грубый метод, применимый к тому же только в сравнительном аспекте.

Рассуждая о перцептуальном времени — сознаваемом «отпечатке» реального времени, — мы незаметно перешли к новому измерению музыкального восприятия. Называть это измерение временным можно лишь условно, поскольку оно касается другого — смыслового объема и эстетической ценности произведения — короче говоря, характеристик его значимой структуры. Тем не менее, «полноту содержания символически мы выражаем протяжением во времени»[6] и потому можем связать ее с временем созерцания, охватывающим как реальное, так и мысленное (благодаря памяти) слышание; продолжительность времени созерцания Бодлер предлагал считать мерилом художественной ценности.

Время созерцания, бесспорно, принадлежит сфере перцептуального времени, но при этом — что так же бесспорно — не тождественно прямой психологической проекции реального времени исполнения. Различать эти две формы перцептуального времени чрезвычайно важно, тем более, что в субъективном ощущении они часто смешиваются и подменяют друг друга. Одно (назовем его проективное время) выясняется, если задать вопрос: «Сколько, по-вашему, минут продолжалось звучание?» Другое (назовем его время созерцания) предполагает постанов-

[278]

ку иного вопроса: «Каково время, пережитое вами в состоянии поглощенности данным музыкальным произведением?»

Я не случайно употребил в одном случае выражение «звучание», а в другом — «музыкальное произведение». Проективное время — то есть субъективная оценка продолжительности серии каких-либо событий —исследуется психологами экспериментально. В качестве опытного материала в таких исследованиях используются различные средства сенсорного воздействия — звуковые, световые, тактильные или иные сигналы[7]. Трудно, однако, предположить, что впечатления, получаемые испытуемым в ходе такого опыта, будут служить объектом созерцания и храниться в его памяти в последующее время. Такими объектами могут служить не «пустые раздражители», а значимые материальные явления и процессы, в которых усматривается некий смысл.

Способность усматривать смысл в явлениях и процессах художественного порядка также является трудно определимой функцией многих переменных — от психических данных (тонкость высотного и тембрового слуха, чувство ритма, память и т. п.) до индивидуальной идеологической установки субъекта, от общекультурного и эстетического ценза до социальных стереотипов потребности и вкуса.

Эстрадный ширпотреб оказывается для музыкально развитого человека такой же нескончаемо долгой пыткой, как симфония Чайковского для музыкально неразвитого человека. И наоборот: слушатель, извлекающий из музыки максимум удовлетворения, радости, смысла, обычно сожалеет о том, что она «так скоро кончилась».

В первом случае проективное время как бы замедляется и растягивается (что всегда сопутствует эмоции неудовольствия), а о времени созерцания и говорить не приходится: каждый постарается поскорее забыть испытанное мучение. Во втором же случае проективное время сокращается, произведение кажется короче, чем оно есть на самом деле, а за счет этого соответственно возрастает время последействия — время созерцания,— которым, собственно, и характеризуется в данном аспекте эстетическая ценность произведения для данного субъекта.

Существование связи между субъективным ощущением скорости времени и эмоциональной окраской переживаемой серии событий учитывается современной психологией, хотя экспериментально эта связь изучена пока еще недостаточно. Философами же она отмечалась давно. Отстаивая мысль о том, что самое понятие времени возникает на базе последовательности идей и представлений в уме — то есть формулируя в действи-

[279]

тельности концепцию перцептуального (или, как оно еще называется, «индивидуального») времени,— Беркли, вслед за Локком и Гоббсом, полагал, что «продолжительность… должна быть определяема по количеству идей или действий, которые следуют друг за другом»[8]. На это последовало примечательное возражение со стороны его современника, Томаса Рейда: «Я более склонен думать, что истинно совсем обратное. Когда человек страдает от боли или ожидания, он едва ли может думать о чем-нибудь другом, кроме своего страдания; и чем больше его ум занят этим исключительным предметом, тем более длинным кажется время. С другой стороны, когда он развлекается веселой музыкой, живой беседой и свежей остротой, имеет место, по-видимому, очень быстрая последовательность идей, но время кажется очень коротким»[9]. Это субъективно различное ощущение длительности одинаковых отрезков физического времени, связанное обратной зависимостью с чувством удовольствия, и есть, очевидно, то, что мы назвали проективным временем.

Изменения проективного времени можно проиллюстрировать на приведенной диаграмме, где при постоянной величине вектора Т его проекция на ось t будет зависеть от угла а; эту новую величину можно определить как степень заинтересованности; увеличению ее сопутствует сокращение субъективно ощущаемого времени.

Напомню, что диаграмма является моделью единичного акта музыкального восприятия, а не характеристикой восприятия какого-либо определенного произведения, стиля и т. п. Объектом заинтересованности могут служить явления самого различного характера. И даже при постоянных внешних условиях (один и тот же слушатель — одно и то же произведение в том же исполнении: скажем, грамзапись) диаграмма будет находиться в динамике, видоизменяясь от одного акта восприятия к другому.

[280]

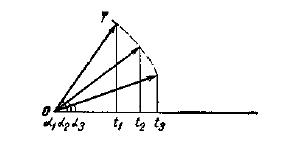

Единственной величиной, определяющей картину, является здесь угол а — степень заинтересованности, которая, в свою очередь, определяется рядом факторов — в том числе возрастанием тезауруса — культурного, эстетического, духовного «запаса» слушателя. В идеализированной форме зависимость степени заинтересованности от повторных актов восприятия на протяжении достаточно большого периода времени человеческой жизни (скажем, от 10 до 40 лет) можно представить следующим образом:

В начале цикла степень заинтересованности лимитирована сложностью объекта, несоизмеримой с возможностями слушателя (скажем, симфония, воспринимаемая ребенком). По мере расширения тезауруса интерес начинает возрастать; каждый повторный акт восприятия делается источником все новых открытий в сфере смысла и эстетической ценности. Затем наступает исчерпание, когда произведение лишается новизны, перестает служить источником неожиданного, непредвиденного и, как всякое полностью усвоенное сообщение, лишается информационной ценности, а тем самым и интереса; либо — случай более типичный — со временем меняется индивидуальная установка слушателя («вкус»), и интерес переносится на другую, третью группу объектов или признаков. «Угол заинтересованности» может снова возрасти благодаря новизне исполнительской трактовки, или тому, что в изменившемся культурном контексте давно освоенное произведение «обнаруживает» новые смыслы, или при специальной исследовательской установке.

Угол а можно определить иначе: как кажущуюся плотность событий, переживаемых в процессе музыкального восприятия (оставляя пока в стороне их качественные характеристики и семантическую ценность). В сущности, при равных прочих условиях, именно плотностью

событий определяется заинтересованность; слово «событие» предполагает неожиданность, сдвиг, и потому падение заинтересованности в результате многократных восприятий можно представить как уменьшение степени неожиданности сообщения: то, что воспринималось как «события», перестает быть ими.

[281]

Вместе с тем, второе определение (плотность событий) шире и продуктивнее первого, поскольку предполагает не только проекцию произведения на заинтересованного человека, но и обратную проекцию — переживания, субъективного ощущения содержательности, богатства, сложности и ценности произведения на его объективный феномен: все это приписывается самой музыке.

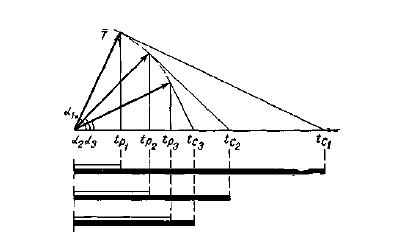

Такое расширение смысла позволяет дополнить нашу модель музыкального времени, показав на ней взаимозависимость (и, вместе с тем, различие) времени созерцания (tc) и проективного времени (tp):

Сообщая В. Рейху о своей работе над Второй кантатой, ор. 30, Веберн писал: «Продолжительность — полчаса»[10]. Закончив партитуру и тщательно проставив метрономические указания, он отметил: «Длительность — 16 минут». В реальном же исполнении Вторая кантата едва превышает 10 минут. Несколько раньше он сообщал об оркестровых вариациях, ор. 30: «Пьеса длится добрые четверть часа»[11]; в партитуре значится: «Длительность —91/2 минут»; реальное же звучание (соответствующее метрономическим указаниям Веберна) — между 6 и 7 минутами.

Подобная аберрация чувства времени чрезвычайно показательна. Не зная, сколько времени займет реальное исполнение, удерживаемый, по-видимому, лишь малым числом партитурных страниц, композитор оценивал вероятный хронометраж исходя из субъективного представления «смыслового объема», плотности событий в своей музыке — и завышал цифры в 2—3 раза.

К аналогичному явлению Стравинский относился более сознательно: «Я знаю, — говорил он, — что некоторые разделы «Агона» содержат втрое больше музыки на один и тот же отре-

[282]

зок времени, чем некоторые другие мои вещи»[12]. Очевидно и здесь речь идет об утроенной плотности событий.

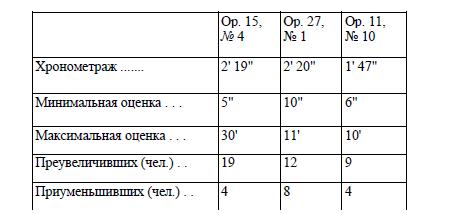

Неожиданное подтверждение психологического феномена «расширения» и «сжатия» длительности музыки в восприятии дают старые опыты С. Н. Беляевой-Экземплярской[13]. Они проводились по традиционной анкетной методике, и одним из вопросов, предлагавшихся испытуемым, был следующий: «Сколько времени длилось каждое отдельное исполнение пьесы? Выразить точно, в секундах». В качестве объекта восприятия использовались три прелюдии Скрябина.

Экспериментатор резюмирует: «Ответы показывают чудовищную неправильность в оценке протекшего времени… Так, для первого эксперимента крайние указанные величины — 30 минут с одной стороны и пять секунд с другой!» (исполнялась Прелюдия ор. 15, № 4 продолжительностью в 2 мин. 19 сек.).

Интересно, что такие контрасты не были случайными: в двух других экспериментах расхождения между максимальной и минимальной оценками длительности достигают отношения 1:70 — 1:100 (в первом случае —1:360); помимо того, во всех трех экспериментах число испытуемых, преувеличивших продолжительность исполнения, решительно превышает число тех, кто приуменьшил ее. Данные, сведенные в таблицу, выглядят следующим образом:

Изучение отчетов (к сожалению, приведенных лишь выборочно и в незначительном количестве) показывает, однако, что в ряде случаев оценка времени была весьма близкой к действительной продолжительности исполнения. В протоколах первого эксперимента встречаются цифры «3 минуты», «2 минуты 40 секунд»; второго — «не более 2 минут»; третьего — «2 минуты»,

[283]

«1 минута», «11/2 минуты»; в других отчетах оценка превышает хронометраж всего в 2—21/2 раза.

Таким образом, можно заключить, что удивительный разнобой временных оценок обнаруживает некоторую упорядоченность: показания распадаются на три группы: одна с масштабом порядка секунд, другая — порядка минут, третья — порядка десятков минут. Очевидно лишь показания средней группы отвечали поставленному вопросу. В цифрах же двух других групп оценивалась не продолжительность собственно исполнения, а впечатление от этой продолжительности или время событий, развертывавшихся в музыке, о которых многие испытуемые рассказывали в пространных поэтичных описаниях.

Смешение этих аспектов, отсутствие четких границ между ними, их диффузный характер понять нетрудно, если напомнить о закономерной парадоксальности временной оценки (отразившейся в упомянутом философском споре), которая вместе с ростом массы интригующих событий параллельно и увеличивается и сокращается; или, иначе говоря,—о способности временного отрезка, заполненного такими событиями, казаться и более долгим (мера содержательности, насыщенности) и более кратким (мера заинтересованности, увлеченности).

Парадоксальность временной оценки превосходно сформулировал У. Джемс: «Вообще говоря, время, заполненное разнообразными и интересными впечатлениями, кажется быстро протекающим, но протекши, представляется при воспоминании о нем очень продолжительным. Наоборот, время, не заполненное никакими впечатлениями, кажется длинным протекая, а протекши, представляется коротким»[14]. Все дело в том, что осознание и количественная оценка двух измерений времени опыта — протекающего и протекшего — сливаются в памяти и могут происходить только в понятиях линейности. Здесь-то и возникают «чудовищные неправильности» оценок.

Используя ранее сформулированное представление о трехмерности времени музыкального опыта и соответствующую терминологию, мы можем следующим образом определить природу этих «неправильностей» в опыте Беляевой-Экземплярской: средние показатели (порядка минут) представляют собой более или менее адекватную оценку объективной длительности исполнения и относятся к феноменальному времени (вектор Т); подобная адекватность возможна лишь при условии отвлечения от субъективных — качественных и ценностных — суждений о воспринимаемом звуковом процессе, при «взгляде со стороны» на феномен музыкального исполнения; минимальные показатели (порядка секунд) относятся к тому, что ранее было названо проективным временем (tp), и характеризуют кажущуюся длительность звукового процесса,—

[284]

кажущуюся человеку, поглощенному переживанием его идеального плана; максимальные же показатели (порядка десятков минут) являются субъективной характеристикой насыщенности этого идеального плана, смыслового объема воспринятой музыки и, очевидно, относятся к времени созерцания (tc).

Таким образом, оказывается, что три порядка цифр отвечают на три разных вопроса, хотя испытуемый и не в состоянии отдать себе отчет в том, на какой именно из трех вопросов он от-вечает; эти цифры отнюдь не опровергают друг друга, не противоречат друг другу и вполне могли бы принадлежать одному и тому же лицу, характеризуя три разных плана его временного опыта. Их совместимость можно наглядно продемонстрировать на диаграмме, избрав для оси t логарифмический масштаб:

Дополнительные аргументы, говорящие о функциональной взаимозависимости трех временных измерений единого процесса, могут быть почерпнуты из обсуждения предельных случаев.

В нормальном акте музыкального восприятия адекватная оценка реальной длительности исполнения достигается (в тех случаях, когда это имеет место) не на базе субъективного чувства времени; она возникает не как представление, а как догадка, результат рационально-логических умозаключений. Субъект словно раздваивается: одна его часть увлеченно следит за развертыванием звукового процесса и идеальных «событий», бессознательно измеряя их по двухмерной шкале перцептуального времени, другая же должна отвлечься от всего, что занимает первую, оставаться трезвой и невозмутимой, хладнокровно сопоставлять конкретные чувственные данные с ранее приобретенными знаниями и опытом.

Существует теория, согласно которой потенциальная возможность абсолютно точного определения реальной продолжительности временных отрезков обеспечивается биологическими часами человека, «показания» которых обычно сильнейшим образом искажаются или вовсе заглушаются интенсивными психическими реакциями разного значения и окраски. Дж. Уитроу отмечает: «…больной при гипнотическом трансе обладает, как обнаружилось, значительно более точным чувством времени, чем

[285]

в нормальном состоянии. Это не только подтверждает существование в нас непрерывных органических и психических ритмов, но также показывает, что при нормальном функционировании сознания все такие ритмы затемняются быстротечными внешними событиями»[15]. В другом месте своей книги Уитроу описывает эксперимент, в котором человек, находившийся под воздействием наркотика (гашиш), обнаружил надежную способность с высокой точностью отмерять во время разговора заданные временные интервалы. При этом ему виделась бесконечно длинная лента, размеченная в секундах, минутах, днях и годах, где в каждый данный момент время отмечалось стрелкой.

Восприятие музыкального произведения по самой своей природе не допускает отключения психической деятельности, реакций отношения и оценки с ярко выраженной эмоциональной окраской — всех этих возмущающих факторов, действие которых и приводит к расщеплению перцептуального времени на проективное и «созерцаемое» и тем самым к поразительным ошибкам в оценке реального, феноменального времени.

Если, скажем, объектом восприятия служит музыка давно знакомая, окончательно исчерпанная, не содержащая более элемента новизны, известная наперед до последнего штриха, то мы приблизимся к случаю наиболее нейтрального отношения, при котором психические процессы редуцированы до пассивного регистрирующего опознания. Поскольку такой случай характеризуется резким уменьшением «угла заинтересованности» а, смыканием вектора с осью, то для него должно быть характерно также сближение обоих измерений перцептуального времени (tp и tc) c временем звукового феномена (Т), то есть возрастание адекватности «чувства времени» по отношению к реальной продолжительности звучания:

Эта зависимость просто поддается экспериментальной проверке.

Другим — противоположным — предельным случаем является восприятие с максимальной заинтересованностью, поглощенностью, захваченностью, — состояние (вернее, интенсивнейшая психическая деятельность), которое совершенно заглушает показания биологических часов и выключает рассудочные операции по оценке объективной продолжительности процесса. Здесь ошибка достигает максимального значения, а интервал между двумя измерениями перцептуального времени лавинообразно возрастает. При угле заинтересованности а, стремящемся к максимуму, созерцаемое время стремится к бесконечности, проективное же время стремится к нулю: длительность звучания начи-

[286]

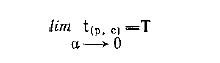

нает казаться мгновенной. Математически это можно выразить следующим образом:

В обычной практике музыкального восприятия этот случай встречается значительно чаще, чем можно предположить. Разве не приближаемся мы к нему, когда сложное произведение представляется нашему сознанию единым одномоментным, симультанным образом, который владеет нашими мыслями, чувством, воображением годы! В сущности, это и есть двустороннее исключение, преодоление физического времени, сводимого разом к мгновению и к бесконечности, которое составляет одну из важнейших функций искусства в нашей духовной жизни.

Подобные факты, почерпнутые из эмпирики наших самонаблюдений, которые рассудок принимает с сомнением, простодушно, как нечто самоочевидное, засвидетельствованы народным сознанием. Они обобщены в бродячем мотиве остановившегося мига, вечного мгновения, характерном для фольклора многих стран и народов. Китайская сказка говорит о человеке, прожившем целую жизнь в мгновение сна; семьсот лет проходит на земле за те три дня, что герой одной японской сказки проводит в гостях у Морского Дракона; краткая пауза в беседе Нарады с Кришной, попросившим принести ему воды, оборачивается для Нарады двенадцатью годами земных радостей и горестей; столетие проходит, пока крестьянин из предания о церкви Василегородской слушает один только ирмос. Флейта Кришны, пение Орфея — эти и аналогичные эпические мотивы именно с музыкой связывают выход из потока физического времени, духовное освобождение, приобщение к вечному.

Целостность восприятия

Итак, фактором, определяющим временные характеристики индивидуального музыкального опыта, является степень («угол») заинтересованности или, иначе, — кажущаяся плотность событий (их число на единицу времени). Этот фактор субъективен. Более того, и степень заинтересованности, и кажущаяся плотность событий — как и кажущийся смысловой объем художественного целого — даже по отношению к одному и тому же произведению варьируются у отдельного слушателя, а тем более у разных слушателей, хотя бы и одной культурной группы.

Эта величина колеблется между некоторым максимумом (увлеченность, захваченность) и некоторым минимумом (непонимание или пресыщенность). Отсюда не следует, однако, что ощущению плотности событий ничто не соответствует в мире звучащих музыкальных объектов. Для конкретного слушателя

[287]

или, вообще говоря, для слушателя, обладающего определенным тезаурусом, между ощущением плотности событий и объективными свойствами музыкального феномена существует бесспорная зависимость.

Культурный слушатель, обозревающий развитие европейской музыки на протяжении, скажем, последних двух столетий, не может не заметить закономерного возрастания объема единовременно (в пределах одного акта восприятия) сообщаемых событий, происходившего за счет неудержимого увеличения продолжительности музыкального произведения. Симфония, которая у Гайдна и Моцарта имела стандартную среднюю продолжительность (норматив жанра) в 20—25 минут, у Бетховена выросла вдвое (Третья) и даже втрое (Девятая). Знамением времени были и пресловутые шубертовские «божественные длинноты», а к концу XIX века у Брукнера и Малера симфония достигла продолжительности в 80—100 минут.

Наряду с механическим приращением количества событий на одно произведение (процессом наиболее явным), происходило и повышение плотности событий на единицу времени: последнее было связано с развитием и усложнением гармонического языка, с сжатием гармонических периодов, дроблением тональных планов, преодолением каданса, сокращением моментов формального повтора ради активизации «сквозного» развития, интеграцией многочастности в одночастность (поэмность) и проч.

На рубеже XX века, в связи с распадом тональной системы, второй процесс стал резко прогрессировать, особенно интенсивно протекая в условиях атонализма, где предельное ослабление структурных единств заставляло отсчитывать время не «блоками», а микроструктурами, и единичным «музыкальным событием» оказывался нередко отдельный звук (как, например, в Пяти оркестровых пьесах Веберна или в Трех пьесах для оркестра Шёнберга). Параллельно резко сокращалась продолжительность произведения; именно у Веберна она достигла рекордного минимума (одна из Пяти оркестровых пьес длится 19 секунд).

Позже, с рождением организованной атональности — додекафонии — вновь появился фактор структурных единств (проведение серии), и средняя продолжительность произведения несколько возросла. Однако и теперь размеры симфонии, кантаты, камерного ансамбля, которые в прошлом веке были склонны к «нездоровой полноте», не выходят за пределы, установленные Маттезоном еще в середине XVIII века: 20—25 минут. Это наблюдается и в менее радикальных течениях современного музыкального творчества, не связанных с атонализмом и додекафонией,— у Стравинского (в «Симфонии псалмов», «Симфонии in С», «Симфонии в трех движениях»), у Хиндемита, Онеггера и др.

Из всех этих наблюдений напрашивается вывод, что между абсолютной продолжительностью произведения (Т) и количест-

[288]

вом заключенных в нем событии существует прямая зависимость, а между абсолютной продолжительностью и плотностью событий (количество на единицу времени) — зависимость обратная.

Первое не требует объяснений: чем длиннее сообщение, тем большее количество информации оно может нести, чем продолжительнее физический или любой иной опыт, тем большее число событий оказывается воспринятым. Понятно, что стремление к передаче более масштабных, сложных, многогранных художественных замыслов вело к разрастанию физических масштабов музыкального произведения. Однако этот процесс не мог быть беспредельным: вагнеровская тетралогия, занимающая четыре вечера, симфония, продолжающаяся два часа,— это, вероятно, предельная норма для слушательской выносливости, внимания, сосредоточенности, наконец, памяти, работа которой необходима для формирования целостного образа произведения.

Здесь пора осветить еще один аспект музыкального восприятия, а именно — его конечный продукт, переживание художественной целостности: произведение как гештальт, «образоструктуру». Акт художественного восприятия в любом случае будет неполным, незавершенным, пока в результате его у слушателя не возникнет представление произведения как целого, единства, к которому стремится (если стремится) композитор. (Каковы психологические компоненты этого представления — чувственные, интеллектуальные, духовные, эмоциональные,— и что вообще представляет субъекту гештальт художественного произведения — вопрос особый, сложный и специальный.)

Произведение как феномен развертывается во времени, дается слушателю в длинной последовательности событий, из которых каждое в свою очередь является последовательностью различаемых моментов. Мы можем условно считать единичным событием такой участок звучащей ткани, в рамках которого она обладает известной гомогенностью, однородностью, характеризуется достаточно высокой предсказуемостью и некоторой минимальной неожиданностью. Такова, например, классическая тема (в фуге, вариациях, сонате, симфонии и др.) при повторных появлениях. То, что такое музыкальное построение (хотя оно и развертывается во временной последовательности) схватывается в целом, формирует единый образ,—факт общеизвестный и не требующий доказательств.

Механизмы и фазы процессов такого типа экспериментально изучаются психологами. Один из них так суммирует результат экспериментов по восприятию контурного изображения, предъявляемого по элементам во временной последовательности: «…из последовательного ряда элементов формируется одновременно-целостная пространственная структура или зрительный гештальт. Совершается окончательное симультанирование сукцессивного ряда… Одновременная пространственная структура фор-

[289]

мируется здесь из последовательного ряда, который в эту пространственную структуру преобразуется. Пространственные компоненты образа строятся из временных»[16].

С восприятием изображения дело обстоит, разумеется, проще, чем с восприятием музыкальных построений, ибо само изображение существует в пространстве, и психологическое пространство образа может рассматриваться как его простая проекция. Иное — в музыке: звуковой объект, как таковой, не обладает собственными пространственными характеристиками, которые могли бы проецироваться в психологическую плоскость. Тем не менее, он — особенно в музыке — обладает вторичными признаками пространственности, связанными с высотой звука и громкостно-двигательными контрастами типа «дальше-ближе», «приближение-удаление»; эти пространственные представления могут объясняться по-разному — как чувственно или предметно ассоциируемые, как син- или кинестетические[17] или как символические; бесспорно одно: они существуют и неотделимы от музыкального восприятия, более того, можно сказать, являются его непременными условиями и слагаемыми.

Пространственные импликации акустического феномена музыки составляют наиболее простую часть проблемы. Другая ее часть, более сложная для объяснения и экспериментально наименее изученная,— преобразование в музыкальном гештальте временных отношений в пространственные. Общей основой такого преобразования, очевидно, служит древний опыт, превратившийся в мыслительный стереотип, опыт пространственного представления времени — отрезков времени через отрезки пути, проходимого солнцем и звездами на небесном своде, тенью солнечных часов или часовой стрелкой на циферблате — традиция, восходящая к аристотелеву взаимообратимому отношению движения и времени.

Экспериментально обоснованное описание механизмов, формирующих пространственные свойства гештальта, — дело будущего. Тем не менее, сам факт преобразования подтверждается четырежды:

во-первых, общепризнанностью положения о том, что пространственные представления являются продуктом аналитико-синтезирующей деятельности высших отделов мозга, а не деятельности рецепторов, и потому несущественно, идет ли речь о последовательности зрительных, слуховых или тактильных ощущений: во всех этих случаях «пространственные компоненты образа строятся из временных»;

[290]

во-вторых, многообразной исторической практикой искусства, науки и обыденного опыта, для которых единственным способом фиксации временных процессов и сообщения о них было и остается представление их в пространственной протяженности; таковы триптихи, иконы и миниатюры Раннего и Среднего Возрождения, дающие симультанное (одномоментное) изображение (иногда в пределах одной картины) разновременных, последовательных моментов («Распятие», «Положение во гроб» и «Воскресение» в триптихах ряда живописцев)[18]; таковы всевозможные графические представления временных процессов в науке, где время откладывается по одной из линейных осей (координат); напомню также ходовые словесные выражения типа «жизненный путь», «короткий миг», описывающие время в понятиях пространства;

в-третьих, свидетельствами многих музыкантов, отмечавших способность мысленно схватывать в одновременности образ целого произведения, — способность, которую они, скорее ошибочно, приписывали внутреннему слуху. Подобные свидетельства Моцарта, Вебера и других, приводимые Б. М. Тепловым[19], дополним красноречивым высказыванием Бетховена (в передаче Шлессера): «…когда я сознаю, чего я хочу, — основная идея не покидает меня никогда; она поднимается, она вырастает, и я вижу и слышу цельный образ во всем его охвате, стоящим перед моим внутренним взором как бы в окончательно отлитом виде»[20].

Весьма осторожно говоря о симультанном представлении музыки, Теплов, однако, утверждает: «…симультанные музыкальные представления не могут быть чисто слуховыми или только слуховыми представлениями. Важнейшее значение в них имеют моменты зрительные и интеллектуальные. Нет сомнения также, что отражение музыкального движения в симультанном образе связано со своеобразным переводом временных отношений в пространственные»[21];

в-четвертых, логически: если образ действительно схватывается и сохраняется памятью как единство, как целостность, то его временные характеристики и отношения могут выступать только в форме пространственных компонентов и ни в какой иной.

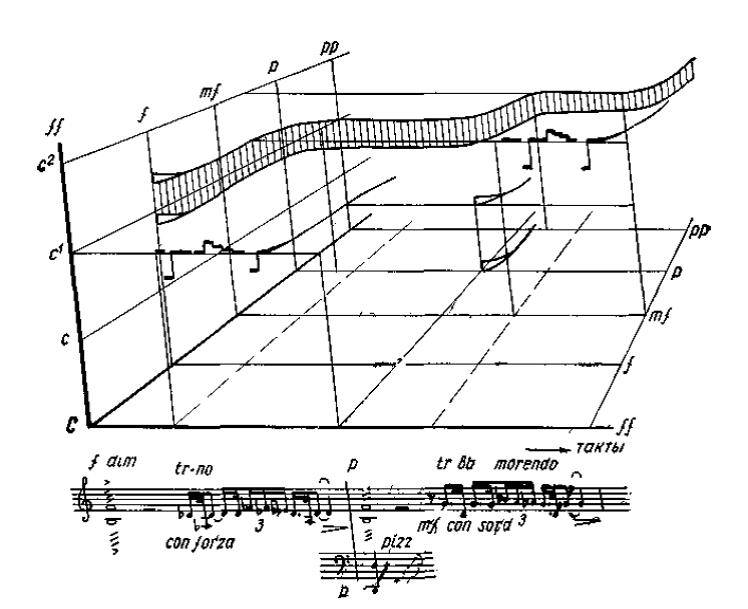

Как легко понять, под словом «образ» может скрываться не только единичное представление (такое, как, скажем, пространственное представление темы классической сонаты или какой-

[291]

либо мелодии, хотя и оно является уже достаточно сложным, не элементарным образованием), но и система таких представлений — целое произведение. Отсюда — возможность описания образа в трехмерной пространственной модели, координатами которой служат высота, динамический уровень (звуковой объем или масса) и время. Проиллюстрируем эту возможность отрывком из «Шехеразады» и соответствующей ему схемой пространственных представлений:

Такого рода наглядные изображения могут служить лишь крайне примитивной аналогией тем пространственным структурам, которые «выстраиваются» в процессе музыкального восприятия и хранятся памятью. Подобно всякому объективному описанию, приведенное примерное построение может запечатлеть лишь количественные соотношения некоторых (немногих) элементов: высотное расположение (та или иная октава), динамический уровень (в диапазоне от фортиссимо до пианиссимо через ряд промежуточных ступеней), порядок высотно-динамических событий во времени. Однако нет никаких средств для того, чтобы отразить на графике качественные свойства даже таких объективных факторов, как тембр, способ звукоизвлечения, диссонансно-консонансные характеристики и т. п.

[292]

Излишне доказывать, что в сфере собственно музыкального восприятия названные количественно характеризуемые свойства звукового феномена не являются самодовлеющими и самоценными, что они формируют лишь «каркас» структуры — гештальт в чисто психологическом смысле, но еще не художественный «формо-образ».

Последний формируется из «плоти» семантических представлений, обволакивающих, как облаком, каждый элемент музыкальной ткани — будь то интервальный ход, динамический контраст, тембр, аккорд, характер движения, ритмоформула и т. д., и т. п. Эти представления как бы сгущаются, обретают определенность в каждый момент музыкального развития, в связи с общим контекстом данного произведения, стилем данного композитора, эпохи, культурными и социологическими условиями восприятия и т. д. Семантические качества относятся к характеристикам звукового феномена музыки как понятие к звучанию слова или как смысл высказывания к фонетической структуре фразы; они-то и являются содержательной субстанцией образа и в гносеологическом, и в эстетическом, и в онтологическом смысле этого слова.

Мера содержательности — один из основных критериев художественной ценности, назовем ли мы ее «глубиной», «широтой», «многогранностью», «богатством смысла» или как-нибудь еще. Очевидно, что все эти определения имеют в виду семантический спектр произведения, спектр значений его образа.

На первый взгляд может показаться, что о мере содержательности, смысловом объеме, сложности значений произведения можно объективно судить по степени сложности его звукового феномена, который в своих основных чертах представим как трехмерная модель, подобная изображенной выше. В действительности же такое предположение не оправдывается: структурной сложности не обязательно сопутствует сложность образа, а простота структуры не всегда говорит о простоте значения или невысокой эстетической ценности. Нередко бывает и наоборот: усложнение звучащего феномена (структуры) баховской Прелюдии и фуги в «вагнеризованной» оркестровке Шёнберга не обогатило, а скорее измельчило ее подлинный смысл (образ).

Вопрос «возможен ли какой-либо способ установить зависимость между сложностью структуры и сложностью смысла?» — чрезвычайно проблематичен. Помимо прочего, мы сталкиваемся здесь с неизмеримостью и несоизмеримостью индивидуальных актов восприятия. Способность и мера семантической оценки произведения определяются теми же бесчисленными условиями, которыми определяются степень заинтересованности, ощущение плотности событий, кажущийся смысловой объем, — тезаурусом, установкой и вкусом отдельного слушателя, групп слушателей, музыкальных стилей, эпох и культур.

[293]

«Облака» семантических значений возникают, сгущаются вокруг определенных структур, затем рассеиваются почти бесследно, снова собираются и разбухают. Баховские Пассионы в продолжение столетия не находили слушателя и пребывали в безвестности; будучи открыты в 1829 году Мендельсоном, они оказали сильнейшее воздействие на умы не только широкой публики, но и музыкантов. Однако Римский-Корсаков в 1904 году (запись в дневнике от 9 марта) заявил, имея в виду Johannes Passion, что «…выслушать целую ораторию в настоящее время — невозможно. Я убежден, что не только я, но все скучают, и если говорят, что вынесли наслаждение, то лгут и лгут»[22],—мнение, которое теперь, на высокой и все ширящейся волне интереса к Баху, кажется, мягко говоря, странноватым. Сказанное о предпосылках семантической оценки относится к семантике:

жанров («как мы обеднели без священных музыкальных служб, месс, Страстей, календарных кантат протестантов, мотетов и духовных концертов, всенощных и много другого, — сетовал Стравинский.—Это не просто вымершие формы, но части музыкального духа, изъятые из употребления»[23]);

монодического пения (от григорианского хорала до всевозможных форм песенного фольклора);

ладовых принципов;

музыкальных форм (возрожденные из забвения модальность и полифонические формы, кризис сонатности и развитие вариационности);

тембров и исполнительской манеры (признание уникальной ценности старинных инструментов, долгое время считавшихся только «несовершенными»);

темпов, аккордики и много другого[24].

Итак, необходимо признать в симультанном представлении воспринятого произведения две стороны:

а) образ, сложное переплетение смыслов, семантический спектр и

б) пространственную структуру, служащую для образа «каркасом», носителем, «пусковым стимулом».

Структура (б) является продуктом прямой психологической проекции музыкального феномена, отражением объективных свойств звукового построения, точно так же, как проективное время является отражением объективного времени звучания. Единственное условие воссоздания мысленной пространственной структуры — достаточно дифференцированное слышание высот-

[294]

ных, ритмометрических и динамических отношений. Она воссоздается всегда (можно было бы сказать — автоматически) более или менее полно, независимо от того, понимает ли слушатель музыку или нет, нравится ли она ему или вызывает только скуку. В неблагоприятном случае память сохраняет только эту структуру — скелет, лишенный ценности и смысла, — сохраняет чисто формально, как воспоминание о пустом опыте; точно так же вспоминается впоследствии одно лишь проективное время — «время, в продолжение которого я слушал такое-то произведение». Приведенная трехмерная модель может служить иллюстрацией только такой проективной структуры, и мы можем считать, что такая структура связана однозначным соответствием с характером, числом и плотностью акустических событий, совершающихся в звучащем феномене.

В этом случае правильнее говорить именно о звуковом феномене и его отражении, а не о восприятии музыкального феномена, поскольку признаком и определяющим свойством музыкального восприятия является воссоздание не просто пространственной структуры звучания, но значимой, семантически насыщенной, образной структуры, переживание не просто звуковых событий, но событий, выявляющих, развертывающих некий общий сложный и существенный смысл. Эта образная структура, насыщенная семантикой, объединяющая значимые события в единую картину, — и есть настоящий предмет художественного созерцания.

Как уже говорилось, созерцание — процесс, протекающий во времени и оцениваемый по шкале субъективного «чувства времени». Предмет созерцания — сохраняемый памятью значимый отпечаток художественного феномена — также процессуален: мы мысленно восстанавливаем впечатления от тех или иных его частей, вновь и вновь воскрешаем внутренним слухом, «пропеваем про себя» фрагменты, особенно нас привлекшие, чтобы полнее и глубже постигнуть их значение, выразительность и красоту.

Однако созерцание было бы ущербным, и мы не могли бы говорить о полноценном художественном восприятии, если бы предметом созерцания являлись только разобщенные фрагменты; целью его является одномоментное, симультанное представление произведения как художественной целостности, с которым и соотносится переживание фрагментов, углубляющее, делающее более полным и значимым образ целого. В идеальном случае созерцание должно воссоздать в сознании слушателя тот образ, который мыслился композитором, позволить ему представить себе сочинение «не одно за другим, а как бы все сразу» (Моцарт), постигнуть «цельный образ во всем его охвате» (Бетховен).

Естественно, что количественные и качественные характеристики образа восприятия у слушателя в зале зависят не только от партитуры, не только от его собственной способности пони-

[295]

мания, но и от свойств музыкального феномена в конкретной исполнительской реализации. Характерно, что С. Скребков говорит о. возможности «радикального „вмешательства” исполнителя в образный строй современной музыки», о том, что «исследователь современной музыки уже не может отвлекаться от различных исполнительских трактовок» и, приступая к анализу «Весны священной», оговаривает, на каких именно исполнениях он будет основывать свои наблюдения и выводы[25].

Как бы то ни было — при учете всех упомянутых факторов — симультанная значимая структура (образ) обладает (опять-таки в индивидуальном акте восприятия) некой мерой сложности (хотя она и не поддается количественной оценке, скажем, математическими методами оценки количества информации в сообщении). Ясно, что при равных условиях у одноголосной мелодии эта мера ниже, чем у мелодии с сопровождением, что у полифонической ткани она выше, чем у гомофонической, что мерой сложности значимой структуры симфония намного превосходит фортепианную прелюдию и т. д. А если так, то мы можем представить ее в виде некоторого отрезка на шкале (удовлетворяющей условию t = 0, поскольку речь идет о симультанной величине). Это позволяет дополнить нашу векторную модель музыкального времени, связав новую величину определенной зависимостью с такими, уже знакомыми нам, как абсолютная временная продолжительность музыкального феномена (Т), проективное время (tp), ощущение плотности значимых событий (а) и время созерцания (tc). Меру сложности значимой симультанной структуры обозначим τ.

Пусть Т1 Т2 Т3 — идентичные исполнения одного и того же сочинения, Т1 = Т2 = Т3 последовательно воспринимаемые слушателем в период наиболее интенсивной, растущей от раза к разу заинтересованности данным сочинением. Рост заинтересованности сопутствует увеличению субъективно переживаемых («кажущихся») значимых событий, что отра-

[296]

жается увеличением угла; а : а1 < a2 < a3 при каждом новом акте восприятия слушатель узнает нечто новое, делает открытия — иначе говоря, плотность значимых событий, а тем самым и общий смысловой объем возрастают.

Параллельно сокращается проективное время (tp1. > tp2 >tp3) — здесь действует и рост положительной эмоции удовлетворения, радости, наслаждения, которому сопутствует ощущение ускоряющегося хода времени, и фактор более тесного знакомства, лучшей ориентации, поскольку знакомое произведение — как и знакомый путь — кажется короче.

В связи с этим увеличивается время созерцания; (tc1. < tc2 <tc3) растет круг созерцаемых значимых объектов, растет и мера сложности значимой структуры: (τ1 < τ2 < τ3) симультанный образ произведения видится все более богатым, многогранным, сложным, емким.

Мы назвали угол a субъективным ощущением плотности значимых событий. Отсюда, однако, не следует, что эта величина является только субъективным показателем. Она зависит также и от такого объективного фактора, как плотность событий в звуковом феномене, а значит — и в его пространственной проекции: естественно, что четыре сменяющих друг друга аккорда (скажем, типовая последовательность I—IV—V —I) будут заключать в себе (объективно, а не только субъективно) вчетверо больше событий, чем один аккорд (I), повторенный затем трижды.

Теперь мы можем вернуться к вопросу о соотношении между плотностью событий и абсолютной продолжительностью произведения, попытаться объяснить, почему при возрастании плотности событий временная протяженность музыкального произведения сокращается, что особенно наглядно выступает в некоторых характерных явлениях современной музыки.

Емкость единовременного акта восприятия не безгранична. Там, где речь шла о разбухании крупных музыкальных форм, предел ставился возможностями запоминания и утомляемостью внимания — при том, что плотность событий (скажем, в симфониях Брукнера) не слишком высока. Там же, где наблюдается резкий рост количества событий на единицу времени, лимитирующим фактором оказывается иное — ограниченная способность представления сложных значимых структур как целостности, или, иначе говоря, способность воспринимать и созерцать как единство лишь некоторое конечное число событий. Превышение критической нормы количества элементов и связей делает симультанную структуру-образ неустойчивым: целое распадается.

Такой предел существует всегда. У опытного слушателя он достаточно высок, у новичка может быть весьма низок. Чем же он обусловлен? Чем определяются возможности и границы полноценного музыкального восприятия? Эти вопросы требуют спе-

[297]

циального внимания. Поиски ответа на них заставляют детальнее рассмотреть механизмы образования симультанного представления целого.

Мы не поймем их действия и должны будем усомниться даже в самой возможности существования таких механизмов, если примем взгляд на настоящее как на бесконечно малое мгновение, разделяющее прошедшее и будущее. Такой взгляд заставил бы нас поверить, что целостный образ складывается не в собственно восприятии, а лишь в памяти, представляя собой сумму бесконечно большого числа бесконечно малых мгновенных впечатлений. В действительности же мысль о мгновенности настоящего является такой же идеализированной абстракцией, как понятие геометрической точки, не имеющей размеров. И, естественно, столь же далекой от опытной реальности абстракцией является вытекающая отсюда гипотеза о целостном образе как сумме мгновенных восприятий.

Всякое предположение о мгновенности исключается уже инерционностью сенсорных реакций. «Мгновение», воспринимаемое человеком, имеет вполне измеримую протяженность во времени: «время нашего сознательного опыта больше похоже на движущуюся линию, чем на движущуюся точку»,— пишет Уитроу[26]. Но дело не только в инерционности.

Крупной заслугой гештальтпсихологии было открытие (полвека спустя получившее мощную поддержку со стороны общей теории систем), что объектом восприятия является не единичное «атомарное» ощущение, а совокупность ощущений — значимое целое, а не сумма частей. Эта теория возникла на основе изучения зрительного восприятия, но оказалась чрезвычайно плодотворной и в других областях; в частности, она помогает понять «настоящее» любого чувственного опыта.

«…Все ноты музыкальных тактов,— пишет Уитроу, — кажутся слушателю содержащимися в настоящем, точно так же как весь пространственный путь, прочерченный метеором по небу, представляется наблюдателю данным сразу. Клэй назвал этот конечный отрезок времени, который включен в наш непосредственный опыт, кажущимся настоящим… Оно может охватывать как первичные образы памяти, так и непосредственные предчувствия или предощущения»[27]. Единство образа, воспринимаемого в кажущемся настоящем, не исключает осознания последовательности, временного порядка его элементов — мы не только видим след метеора в целом, но и различаем направление его полета, и У. Джемс описывает это настоящее как одновременно воспринимаемую последовательность явлений, ориентированных относительно целого в интервале от «еще не» или «не совсем еще» до «уже» и «только что»[28].

[298]

Многие психологи пытались экспериментально установить абсолютную продолжительность кажущегося настоящего. Для Джемса его величина могла достигать 1 минуты, Пьерон указывал 5-6 секунд[29], Моль — 5-10 секунд[30], Беляева-Экземплярская —0,5-6 секунд, Курт Закс считает «максимальную заполненную длительность, которая допускает отчетливое и непосредственное схватывание, равной 12 секундам»[31].

Расхождения в приведенных цифрах не должны удивлять нас. Уитроу обращает внимание на двусмысленность понятия «кажущееся настоящее»: оно может означать и максимальную унифицируемую продолжительность временного опыта и минимальный интервал, в пределах которого порядок событий перестает различаться.

Нижняя граница — «психический момент», ориентировочно принимаемый равным 0,05 секунды (среднее время восприятия слова при беглом чтении), — в данном случае не столь существенна. Верхняя же граница зависит от различных факторов — не только от объективных психофизиологических констант, но и от конкретных свойств унифицируемой серии событий, и от «выбора» организующей ее матрицы, и от индивидуальных особенностей психики и интеллекта, совершающих эту работу. Уитроу приводит слова Жане: «Природа настоящего препятствует точному определению его длительности»[32].

Мы можем принять на основе приведенных цифр в качестве средней величины кажущегося настоящего длительность порядка 10 секунд — таков максимальный интервал времени, допускающий симультанирование неизвестным образом организованной серии событий.

Понятие кажущегося настоящего подтверждается музыкальной практикой. На протяжении нескольких столетий в абсолютном большинстве случаев первичное развертывание музыкальной мысли не превышает длительность порядка 10 секунд. Таковы изложения тем фуги и канона, проведения basso ostinato в пассакальях, гармонического периода в чаконах. Превышения этой нормы — чаще всего мнимые, — происходят за счет внутренних повторов (интонационных, ритмических), создающих местные микропорядки и сильно понижающих неопределенность дальнейших событий.

В тех же временных рамках умещаются если не целые периоды классической и романтической музыки, то предложения или фразы, которые, варьируясь при повторении, складываются в периоды. Каждое из таких построений легко схватывается в одновременности и в дальнейшем удерживается памятью

[299]

функционируя в процессе восприятия как целостный образ, как элементарная одномоментная структура, как мельчайший «блок» будущего здания — многосложной значимой структуры целого произведения.

Располагая уже в начальной фазе слушания (скажем, в экспозиции сонатного аллегро) более или менее полным набором таких блоков, слушатель не должен в дальнейшем синтезировать их каждый раз заново; он опознает в них «старых знакомых», схватывает как целостности, отмечая лишь изменения, которым они подверглись, и во все новых и новых модификациях такие блоки занимают надлежащее место в развертывающейся, а затем, в свою очередь, на более высоких уровнях симультанируемой «макроструктуре».

Образование структурных блоков и блочных структур становится возможным благодаря участию разнообразных стереотипов музыкального мышления, выражения и восприятия. Эти стереотипы существуют и действуют на всех уровнях — от микро до макромасштабов.

Ими обусловлен более или менее жестко уже набор и сопряжения тонов в теме (стереотип лада, тональности); строение и последования аккордов (стереотип гармонии); способы изменения элементарных единств (стереотипы мотивной разработки, сквозного развития, варьирования — фактурного, мелодического или ритмического и т. п.); порядок крупных разделов (стереотипы формы — строфической, трехчастной, рондо, сонатного аллегро и т. п.); соотношения частей в циклическом произведении (стереотипы сонаты, сюиты, симфонии) и т. д.

В этой сложной иерархии определенное место принадлежит и стереотипам музыкальных жанров — прикладных (марш, вальс), бытовых (песня), концертных (увертюра, поэма и т. п.). Вот почему слушателю так необходимо заранее знать программу концерта; готовясь воспринять произведение определенного жанра (а следовательно, соответствующей продолжительности, сложности, строения и т. д.), он как бы отводит для него в своем сознании объем определенной величины и конфигурации. Иными словами, речь идет об установке восприятия. Если, скажем, под видом прелюдии исполнить сонату, она покажется слушателю бессмысленно длинной и сложной, хотя под своим собственным наименованием может произвести впечатление и недостаточно масштабной. Вот почему, слушая произведение неизвестной эпохи, жанра, формы и размеров (как иногда случается по радио), мы испытываем замешательство, беспокойство: мы лишены ориентиров, наша внутренняя работа по структурированию слышимой музыки чрезвычайно затруднена неопределенностью, и эффективность восприятия падает.

Каждая музыкальная эпоха культивирует свои многочисленные стереотипы всех масштабов и видов. Со сменой эпох одни

[300]

из них отмирают, другие сохраняются, третьи изменяются, четвертые возникают. В одну и ту же эпоху в разных школах и индивидуальных стилях бок о бок существуют разные системы (или системы разных) стереотипов. Наилучший слушатель — тот, кто располагает наиболее богатым их ассортиментом, может быстрее и более гибко воспользоваться соответствующими слышимой музыке стереотипами.

Адекватный подбор таких матриц-моделей структуры и значения не только оптимизирует процесс мысленной организации музыкального целого, но и значительно расширяет возможности семантической оценки. Можно предположить, что многоступенное структурирование единиц все большего временного масштаба способно раздвинуть рамки кажущегося настоящего настолько, чтобы вместить целое произведение, длительность которого в десятки раз превышает максимальную длительность восприятия первичной целостности.

Что же при этом происходит с субъективным ощущением плотности события? Схватывание того или иного участка музыкального феномена как гештальта на базе соответствующего стереотипа понижает неопределенность, делает предвидение более достоверным (слушатель знает, чего ожидать в ближайшем будущем). Естественно, что кажущееся число событий (связанное, как говорилось, с элементом неожиданного, непредвиденного) уменьшается. События группируются в «пакеты», содержимое которых слушателю знакомо, и уже не переживается каждый раз заново. Меняется как бы размерность схватываемых музыкальных единств, возрастающая, говоря математически, каждый раз на порядок.

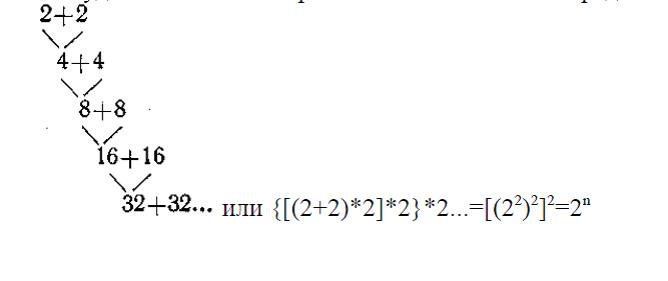

Так, в начальной фразе отдельным событием оказывается каждый мотив. Затем, когда та же фраза варьированным повтором завершает период, уже не мотив, а эта фраза становится единичным событием. При последующих проведениях завершенной темы (в масштабах партии) такой единицей выступает тема. В пределах экспозиции как целостность мыслится уже партия, а в масштабах целой части — экспозиция. С кристаллической четкостью этот принцип представлен в классической архитектонике, элементарным блоком которой выступает двутакт, последовательно удваиваемый в построениях более высоких порядков: или

[301]

Выражение «2n» в свою очередь может быть названо формулой стереотипа классической архитектоники.

Что же происходит, когда произведение порывает со сложившимися стереотипами, когда развертывание его звуковой структуры не поддается упорядочению наличными навыками восприятия, идет вразрез со стереотипами ладотональности, правильных ритмов, архитектоники, формы? В этом случае блоки не образуются, ибо ход музыкальных событий неизбежно опрокинет любую структурную модель из тех, которыми слушатель располагает. Не происходит и перехода от событий низшего порядка к их группировкам более высоких порядков. На всем протяжении такого произведения единичным событием остается интервал — высотный, ритмический, тембровый, громкостный и т. п. — каждый новый момент звучания.

Разумеется, это описание предельного, идеализированного случая; произведений такого рода нет и не может быть. Однако известное приближение к этому пределу можно наблюдать в атональных сочинениях Веберна, Берга и самого Шёнберга, который впоследствии писал: «С самого же начала эти сочинения отличались от всей предшествующей музыки не только гармонически, но также мелодически, тематически и мотивно. Но самой характерной чертой этих пьес in statu nascendi была их исключительная экспрессивность и необычайная краткость. В то время ни я, ни мои ученики не отдавали себе отчета в происхождении этих свойств. Позднее я понял, что наше чувство формы не ошибалось, когда оно заставляло нас уравновешивать крайнюю эмоциональность необычной краткостью»[33].

В этом замечании, в сущности, уже объяснена отмеченная выше закономерность, дан ответ на поставленный ранее вопрос о причинах уменьшения абсолютной продолжительности сочинения при увеличении плотности заключенных в нем событий; в нашей терминологии плотность событий и есть то, что Шёнберг подразумевает под «исключительной экспрессивностью» и «крайней эмоциональностью». Разница лишь в том, что одно и то же качества мы определяем в структурном плане, Шёнберг же в плане семантическом.

Почему же тогда он и его ученики не воспользовались возможностью создавать в привычных европейскому слушателю временных рамках много более сложные, емкие, дифференцированные «формо-образы»? Ведь абсолютная продолжительность сочинения также является стереотипом, связанным с матрицей жанра. Приходится предположить, что здесь сказалось противодействие другого, по-видимому, более сильного стереотипа — стереотипа сложности, объема значимых структур, доступных симультанному представлению; о важности его можно судить по тому уже, что ему соответствует одно из центральных понятий

[302]

в шёнберговских воззрениях на музыкальную форму: «Faßlichkeit» —слово, приближенно переводимое как «постижимость», «доступность схватыванию, целостному представлению».

В оценке предельных возможностей современного им слушателя относительно меры сложности постигаемой музыкальной структуры чувство формы у Шёнберга и его учеников, действительно, не ошибалось. При одинаково внимательном и квалифицированном слушании Шесть багателей Веберна для струнного квартета содержат, по интуитивной оценке, «число» событий, если не большее, то одного порядка, что и, скажем, шесть самых коротких фортепианных прелюдий Шопена (соответствующих им по жанру); мы не можем назвать это «число», поскольку оно не выразимо цифрой. При этом продолжительность Багателей — 3 минуты 35 секунд, а шесть самых коротких прелюдий Шопена имеют продолжительность в сумме около 7 минут.

При таком соотношении плотность событий в первом случае должна быть, очевидно, по меньшей мере вдвое выше, чем во втором. (Чтобы убедиться в этом, достаточно сопоставить пьесы равной продолжительности, например, одну из Багателей и самую краткую, ля-мажорную прелюдию Шопена, длящуюся всего 30 секунд.) Естественно, что в этом случае предел насыщения, максимальная для данного жанра (инструментальная миниатюра) мера сложности достигаются также вдвое скорее. Все эти зависимости, включая и последнее предположение, мы можем представить на нашей диаграмме, где T1 и Т2 (при T1 = 2Т2) соответствуют отрезкам феноменального времени прелюдий и Багателей, а Т3 (равное T1) — гипотетическому случаю.

Если бы Веберн придерживался стереотипа абсолютной продолжительности и написал бы сочинение обычного, то есть вдвое большего размера, этот предел, вероятно, был бы перейден, а значит постижение, схватывание шестичастного цикла как целого стало бы для слушателя невыполнимой задачей.

[1] Мостепаненко А. Проблема универсальности основных свойств пространства и времени. Л., 1969, с. 34.

[2] Ньютон И. Математические начала натуральной философии.— В кн.: Крылов А. Н. Собрание трудов, т. 7. М., 1936, с. 30.

[3] Мостепаненко А. Проблема универсальности основных свойств пространства и времени, с. 6—7, 12.

[4] Мостепаненко А. Проблема универсальности основных свойств пространства и времени, с. 16.

[5] Уйфалуши И. Единство пространства, времени и действия в содержании музыкального образа.— В кн.: Музыка Венгрии. М., 1968, с. 209.

[6] Гефдинг Г. Очерки психологии, основанной на опыте. Спб.-М., 1914, с. 188.

[7] Между прочим, одно из подобных исследований примечательным образом показало, что субъективная оценка длительности у музыкантов примерно вчетверо точнее, чем у немузыкантов. См. сообщение Л. Я. Беленькой на XVIII Международном психологическом конгрессе (в кн.: Восприятие пространства и времени. Л., 1969, с. 96).

[8] Беркли Дж. Трактат о началах человеческого знания. Спб., 1905, с. 132—133.

[9] Reid Th. Essays on the Intellectual Power of Man. London, 1941, p. 210. Цит. по Уитроу Дж. Естественная философия времени. М., 1967, с. 67.

[10] Webern A. Der Weg zur neuen Musik. Wien, 1960, S. 73.

[11] Ibid., S. 66.

[12] Стравинский И. Ф. Диалоги. Л., 1971, с. 245 (выделено мною.— Г. О.).

[13] Беляева-Экземплярская С. Н. О психологии восприятия музыки. М., 1924, с. 88, 89 и др.

[14] Джемс У. Психология. Спб., 1905, с. 239.

[15] Уитроу Дж. Естественная философия времени, с. 99.

[16] Веккер Л. М. О пространственно-временной геометрии психического изображения.— В кн.: Восприятие пространства и времени. Л., 1969, с. 108 (курсив мой.— Г. О.).

[17] См.: Назайкинский Е. О психологии музыкального восприятия. М., 1972. Орлов Г. А. Психологические механизмы музыкального восприятия.—В кн.: Вопросы теории и эстетики музыки, вып. 2. Л., 1963.

[18] См. также примеры в кн.: Успенский Б. А. Поэтика композиции. М., 1970.

[19] См.: Теплов Б. М. Психология музыкальных способностей. М.— Л., 1947, с. 244.

[20] Цит. по кн.: Проблемы бетховенского стиля. М., 1932, с. 302 (курсив мой.— Г. О.).

[21] Теплов Б. М Психология музыкальных способностей, с. 245

[22] Римский-Корсаков Н. А. Музыкальные статьи и заметки. Спб., 1911, с. 222.

[23] Стравинский И. Ф. Диалоги. Л., 1971, с. 275.

[24] См. мою статью «Семантика музыки» (в кн.: Проблемы музыкальной науки, вып. 2. М., 1973).

[25]Скребков С. С. К вопросу о стиле современной музыки («Весна священная» Стравинского).— В кн.: Музыка и современность, вып. 6. М., 1969, с. 4—5.

[26] Уитроу Дж. Естественная философия времени, с. 102.

[27] Там же, с. 102. Упоминаемая Уитроу работа: Clay E. R. The Alternative: A Study in Psychology. London, 1882, pp. 167—168

[28] Джемс У. Психология. Спб., 1905, с. 241.

[29] Piéron H. The Sensations; Their Functions, Processes, Mechanisms. London, 1952, p. 292.

[30] См.: Моль А. Теория информации и эстетическое восприятие. М., 1964, с. 239. В другом месте он указывает интервал 2—10 сек. (c. 190).

[31] Sасhs С. Rhythm and Tempo. New York, 1953, p. 17

[32] Уитроу Дж. Естественная философия времени, с. 109.

[33] Schoenberg A. Style and Idea. New York. 1950, p. 105.

Опубл.: Проблемы музыкального мышления. Сборник статей / сост. И ред. М. Г. Арановский. М.: «Музыка», 1974. С. 272-302.