[40]

В современном музыкознании уже достаточно давно и прочно утвердилось представление о том, что культура каждого исторического периода обладает системной целостностью, устремленностью всех ее духовных и материальных проявлений к некоему мировоззренческому центру. Гораздо проблематичнее выглядит пока типологическое рассмотрение музыкальной культуры, устанавливающее такую же “мировоззренческую центростремительность” в художественном мышлении эпох различных во всех отношениях – хронологическом, этническом, географическом,- но объединенных сходным типом мышления, переживающих родственные процессы в своем развитии. Такой типологический подход (разумеется, при условии его научной основательности) позволяет преодолеть резко обнаружившуюся сейчас разобщенность специалистов, работающих с весьма несхожими, казалось бы даже вовсе не соприкасающимися историческими объектами (такими, как, например, традиционное искусство древней Японии и русский фольклор). Совершенно необходимая погруженность исследователя в специфику изучаемого явления должна вместе с тем постоянно учитывать и типологическую родственность своего объекта целому их классу. Возникающее при этом соприкосновение разных отраслей науки может оказаться исключительно плодотворным.

Предлагаемая статья представляет собой попытку выявить некоторые генеральные черты типологического сходства в музыкальной организации (музыкальном тематизме) весьма широкого круга образцов. Все они объединены тем, что включены в особый тип миросозерцания, который принято определять как мифологическое мышление.

Обращение в этой статье к категории музыкальной темы в нынешней понятийно-терминологической ситуации требует некоторых пояснений. Речь в данном случае пойдет об особом типе музыкальной темы, довольно давно уже зафиксированном в нашем музыкознании и получившем наименование “рассредоточенный тематизм”. В отличие от более “хрестоматийного” концентрированно-

[41]

го тематизма, такая тема не имеет четких структурных границ, она, по определению А.Юсфина, “… не есть какой-либо замкнутый Фрагмент, эпизод, “участок” музыки. Она как бы распределена, разнесена, распылена внутри сочинения…” /40, с. 149/. Вмecте с тем такая тема, подобно концентрированной теме, выполняет в произведении несомненную роль индивидуальной образно-конструктивной основы развития, некоего смыслового и структурного стержня музыкального целого. Знакомые всем проявления такого тематизма – тоновые и гласовые попевки в средневековой монодии, тщательно разработанные интонационные связи в произведениях классиков, самим Шуманом выделенные “Сфинксы” в его “Карнавале”, серия в додекафонной музыке или сквозные интервальные структуры в произведениях композиторов XX века и т.п.

Реальность и значение подобных явлений бесспорны. Более непривычно и ново их зачисление в разряд тематических. Основное препятствие для этого в том, что они всегда казались элементами досемантическими, сугубо структурными, не имеющими отношения к музыкальной образности и смыслообразованию. Однако в свете современных теорий мышления такая точка зрения выглядит явно устаревшей. Осмысленность рассредоточенных сквозных элементов несомненна, хотя и трудно определима. Это индивидуальное в каждом произведении переживание цельности, красоты и гармонии: универсальной связности мироздания, отраженной в художественном феномене. “Красота формы”, к которой обычно относят внутреннюю связность произведения, не является чем-то “приложенным” к остальному музыкальному содержанию, некой необходимой “добавкой” к отражению реальных жизненных эмоций и идей. Красота не только слита с этим содержанием, изнутри освещает его, но и сама является отражением реальных закономерностей, реальных человеческих переживаний – очень сложных и потому более редких в обыденной жизни, чем, скажем, радость или печаль, торжество или отчаяние /новое освещение этой проблемы предлагается в некоторых, работах: 3, 5/. Очень важная, определяющая черта рассредоточенного тематизма – его обращенность в первую очередь к интуитивным, подсознательным механизмам восприятия, в отличие от всегда четко осознаваемых и рационально вычленяемых концентрированных тем. Рассредоточенная

[42]

тема – это специфический способ организации эмоционально-интуитивной стороны творческой активности слушателя. Самобытная природа такого тематизма ярко раскрывается в его генезисе, в органической связи его с древнейшими формами мифологического мышления.

Теория и история мифологического сознания стала в нашем столетии одной из актуальнейших областей культурологии. В напряженном взаимодействии и смене научных концепций мифа, выдвигавшихся в XX веке[1], откристаллизовалась чрезвычайно важная и универсальная идея; мифологическое мышление, являясь древнейшей формой общественного сознания, представляет собой в то же время одну из констант человеческой психологии и мышления.

Мифологическое сознание одновременно и исторично и вечно. Диалектическое сочетание этих свойств опирается на закономерность, очень точно сформулированную С.Аверинцевым: “…набор основных фактов человеческой психологии, в том числе психологии интеллекта, во все времена, вероятно, один и тот же. Для историка важно, какие из них и до какой степени становятся в ту или иную эпоху из фактов психологии фактами культуры, насколько они “культивируются” /I, с. 49-50/. Степень такой “культивированности” мифа отражает общая эволюция культуры от первобытной эпохи до наших дней. Анализ этого процесса был дан в свое время одним из крупнейших советских мифологов Е.Мелетинским. “История культуры на всем ее протяжении так или иначе соотносилась с мифологическим наследием первобытности и древности, но в целом эволюция шла в направлении “демифологизации” (ее вершинами можно считать просвещение 18 века и позитивизм 19)” /27, с. 10/. Мелетинский анализирует и характерный для XX века процесс “ремифологизации”, “значительно превосходящий по своему масштабу романтическое увлечение мифом в начале 19” века “/27, с. 10/. Именно это тяготение к ремифологизации мышления (прежде всего художественного) и выдвигает историческое и типологическое изучение мифа в число актуальнейших проблем современности.

Мифологическое сознание как “факт психологии” всегда было присуще человеческому мышлению. Оно, по признанию большинства современных исследователей, воплощает постоянную потребность

[43]

человека в непосредственном одушевленном общении с космическими законами и силами, потребность человеческой мысли в интуитивно-целостном постижении окружающего мира. Мысль о внеисторической, “вечной” роли мифосознания в отечественной литературе одним из первых высказал А.Лосев. Он резко возражает против традиционной трактовки мифа как примитивной, ранней формы осмысления мира, предшествовавшей науке и впоследствии целиком ею вытесненной. Лосев убедительно показывает, что “…наука как таковая…не может разрушить мифа” /25, с. 24/. Она лишь порождает новые, “скрытые” мифы. Так, новоевропейская наука породила своеобразный мифологический образ вселенной, отчужденной от человека, превращенной “…в некое аморфное чудище, в безгласую тьму, в бесконечно расплывшийся, черный и бессмысленный мир ньютоновского естествознания” /25, с. 140/.

Мифологическое мышление концентрирует в себе те самые компоненты глубинного, подсознательно-интуитивного мышления, которые

организуются в музыке с помощью рассредоточенного тематизма. Поэтому категории: миф – бессознательное – рассредоточенный тематизм – могут и должны быть рассмотрены в их вполне реальной и глубокой связи. Исторические метаморфозы, которые претерпело мифологическое мышление, функционировавшее то как “факт культуры”, то как “факт психологии”, ярко отражены в менявшихся функциях рассредоточенного тематизма.

Господство (точнее, культивирование) мифологического начала в мировоззрении является генеральной особенностью весьма протяженного периода в истории культуры. Безусловно, наиболее органичные, “чистые” формы мифа присущи древнейшим, догосударственным этапам человеческой истории. Однако процесс демифологизации общественного сознания, начавшийся уже в пору классической античности, очень долго остается по существу скрытым процессом, не способным существенно поколебать власть мифа над сознанием людей. Путь к демифологизации культуры имел свои взлеты и падения. До эпохи Возрождения самый значительный взлет его приходится на период расцвета средиземноморской античной цивилизации /Ф.Кессиди связывает этот момент с деятельностью Зенона Элейского в У веке до н.э. – см. 21/. Кризис античного общества и выработанного им рационализма вновь актуализировал мифологические элементы мировоззрения. В европейскую культуру глубоко

[44]

внедряется новая мифология – иудео-христианская. При всем ее качественном своеобразии и кардинальных отличиях от классической мифологии[2], все события, описываемые ею, как указывает Е.Мелетинский, “…сохраняют силу парадигмы (определяющей нравственные нормы и формы культа), то есть основную структуру мифа” /27, с. 225/.

В странах Востока процесс демифологизации не знал столь ярких взлетов, как в Европе. Он начал сказываться очень поздно, в ХVШ-XIX веках, и то – под воздействием европейской культуры. Органическая и прочная приверженность культур Индии, Японии, Китая мифологическому мышлению сделала их классические образцы актуальными и популярными в Европе нашего столетия, когда заявил о себе процесс ремифологизации европейской культуры.

Ряд мифологизирующих эпох простирается от древнейших времен до средневековья (а в восточных культурах – до ХVШ-XIX веков), и все эти эпохи, при глубочайших отличиях друг от друга, несут в себе некие общие черты, обусловленные мифологическим самосознанием их культур. Определяя круг явлений, о которых пойдет речь, важно учесть и еще один факт: почти все свойства мифологического) мышления, как правило, бережно сохраняет фольклор. Если исключить позднейшие его формы, испытавшие влияние новоевропейских музыкальных систем, то дошедшие до нас традиционные формы фольклора можно считать важнейшими свидетельствами древнего мифологического мышления в музыке. Они, естественно, будут включены в наше рассмотрение наряду с образцами средневековой и традиционной восточной музыки.

Итак, какие же конкретные свойства древних форм мифологического сознания проявляются в тех специфических способах организации музыкального целого, которые мы условились называть рассредоточенным тематизмом? Первое и важнейшее такое качество – это принципиальная опора на эмоционально-чувственную стихию, на иррационально-интуитивные компоненты постижения мира. “В мифе чувства преобладают над интеллектом, эмоции над мыслью, волевые импульсы над сознанием”, – пишет Кессиди /21, с. 45/. Этой установкой объясняется особая эмоциональная наполненность древнего и средневекового искусства, его стремление не столько

[45]

воспроизводить один круг эмоциональных состояний – своеобразное культивирование эмоций. Так, Д.Лихачев в связи с русским средневековым искусством пишет о “разлитой в пространстве”, охватывающей все мироздание эмоциональности /24, с. 347/.

Естественно, что свойственная искусству подобных эпох ориентация на непосредственное эмоциональное постижение мира находила особенно сильное отражение в музыке. Анализируя музыкально-эстетические воззрения средневековой Руси, Н.Серегина отмечает свойственные им ярко эмоциональные характеристики воздействия музыки: “стонание сердечное”, “восхищение”, “умиление сердечное”, “плач и слезы” /31, с. 76/. “В музыкальном звучании замечается некая гипнотическая сила, действующая на человека как бы помимо его сознания, завораживающая и неодолимая” /31, с. 75/. Сверхчувственное магическое воздействие музыки, подчиняющее своей эмоциональной силой даже саму природу, запечатлено и в древних мифологических образах: Орфея, Амфиона, Пана.

Во всех этих случаях речь идет, в отличие от новоевропейских, представлений, об особых эмоциональных состояниях,не имеющих прямых аналогий с обыденными, “земными” переживаниями. Мифологическое сознание и возникающее под его воздействием музыкальное искусство апеллирует прежде всего к тем специфическим состояниям, в которых раскрывается глубоко интимное постижение человеком красоты и универсальной гармонии мира.

Именно этот круг переживаний, как уже говорилось, является важнейшим содержательным элементом рассредоточенного тематизма. Поэтому мифологическое мышление с его дерзновенным стремлением к духовно-эмоциональному раскрытию единства вселенной и человека со вселенной – самая благодатная почва для формирования этого способа внутренней организации музыки.

Следует специально обратить внимание на то, что в применении к мифологизирующим эпохам значительно облегчается задача соединения в одну исследовательскую “конструкцию” высших мировоззренческих категорий и конкретных свойств музыкальной материи (например, музыкального тематизма). Такое соединение как бы задано уже самой природой мифосознания, которое стремится пронизать все детали картины мироздания единой идеей и волей. “Отличительная черта мифа, указывает Кессиди, это

[46]

отождествление…внутреннего и внешнего, части и целого и представление о том, что “все во всем”…Миф приписывает каждой вещи свойства всех других вещей” /21, с. 44/. Как подчеркивает Гуревич, “…микрокосм – не просто малая часть вселенной, но как бы ее уменьшенная и воспроизводящая ее реплика” /12, с. 70/

Поэтому и внутренняя структура каждого художественного произведения пронизана “звучанием вселенной”, приписывает себе качества ее”тела”: “Будь то готический собор или православная церковь, индуистский скальный монастырь или храм дальневосточного комплекса – все они представляют малое подобие Вселенной, а каждая, даже незначительная их часть служила конкретному воплощению этой идеи, являясь ее символом или тяготея к выражению в тех или иных формах органической жизни природы” /7, с.65/

И нет оснований считать, что музыкальное произведение составляет в этом отношении какое-либо исключение.

Реально ощущаемое в мифе единство мира, свойственный мифу принцип “все во всем” (Кессиди), взаимопроникновение микрокосма и макрокосма (Гуревич) обусловливают нерасторжимое сосуществование важнейших культурных установок: надындивидуальности, каноничности и диалектической их антитезы – вариативности, нестабильности конкретных форм мышления. Все эти качества самым непосредственным образом влияют на проявление тематических функций в музыкальном искусстве.

Остановимся сначала на первых двух, “стабилизирующих”, принципах: надандивидуальности и каноничности. Как известно, особое значение для проблемы тематизма имеют категории индивидуального и типического. Очевидно, что индивидуализирующая функция тематизма в условиях мифологизирующих культур проявляет себя в совершенно специфических формах, соответствующих характерной для этих культур интерпретации проблемы. Новоевропейское представление об индивидуальной неповторимости каждой человеческой личности и любого ее законченного творения (в том числе и художественного произведения) представляют собой полную антитезу мифологическому отношению к личности и творчеству. “Миф – порождение коллектива и представляет собой выражение коллективного единства, всеобщности и целостности…В мифе коллективные чувства и переживания преобладают над индивидуальными…Господство мифа означает безличность, растворение индивида в пер-

[47]

вобытном коллективе” /21, с. 45/. Эта характеристика, данная Кессиди, казалось бы, исключает даже саму постановку вопроса об индивидуализирующей функции темы в музыке, порожденной подобным мышлением. Об этом свидетельствует и тот общеизвестный факт, что в древности и средневековье не существовало еще самого понятия о музыкальном произведении как стабильной целостности, как самостоятельном явлении.

Однако индивидуальность – как и любое понятие – может быть рассмотрена на разных уровнях общности явлений: то, что на одном уровне – тип, родовая характеристика, на более высоком уровне оказывается включенным в новый класс типического уже в качестве индивидуального воплощения этого более широкого класса объектов. В условиях мифологизирующих культур индивидуальность весьма слабо выражена на уровне отдельной человеческой личности, но она достаточно ощутима на уровне общественных групп, родовых, социальных, цеховых объединений. О европейском средневековье А.Гуревич пишет, что “…для той эпохи характерна индивидуализация не “органическая”, а “морфологическая” или типическая: индивид показывает себя через общее, присущее целой категории людей… Утверждение индивидом своей личности заключалось в единении с группой” /12, с. 312/. Организация отношений внутри этих групп тоже типична, подчинена более универсальному “этикету”, но своеобразное, неповторимое лицо, несомненно, было у каждого семейного союза, сословия, цеха. То же и в искусстве, творчестве, ремесле – единичные произведения для человека тех времен почти не отличимы друг от друга, идентичны целому классу их, но вот сам этот класс, тип произведений существует как неприкосновенная целостность, безусловная индивидуальность (от латинского individuum – неделимый).

Особенно наглядно это проявляется в средневековой индийской музыке, сохранившей свои традиции до наших дней. Каждая рага как целый класс конкретных исполнений-импровизаций имеет свое лицо в буквальном смысле – мужское или женское (рага или рагиня), ласковое или суровое, всегда наделенное неповторимыми чертами-попевками (они фиксировались специальным термином “сакал”-“лицо” – см. 38). В музыкальных трактатах раги описываются как вполне конкретные персонажи.

Такую индивидуальность традиция охраняла очень ревностно: смешение или нарушение канонов, образцов, жанровых норм воспри-

[48]

нимались как покушение не только на законы творчества, но даже на этические устои общества. “Средневековый человек боялся быть оригинальным”, – пишет Гуревич /12, с. 145/. Индивидуальность и неотделимая от нее оригинальность почти целиком принадлежат группе, сообществу, определенному типу, классу произведений.

Нормативность первобытного, древнего и средневекового искусства заставляет вынести представление об индивидуализирующих функциях на уровень больших классов произведений, которые зачастую воспринимались как варианты единого “сверхпроизведения”, архетипа, образца. В музыке это одно из проявлений принципа интонационной модели или канона[3], который исследователи обнаруживают практически во всех музыкальных культурах до Нового времени, а также во всех образцах древнего фольклора.

Таким образом, музыкальный тематизм, порождаемый мифосознанием, не связан с каким-либо одним, строго зафиксированным текстом. Такой тематизм по своей природе внетекстовый. Здесь речь должна идти о теме, “просвечивающей” во всех – в принципе бесконечных – вариантах ее воплощения в каждом конкретном акте музицирования. Естественно, что это влияет и на проявление другой функции музыкальной темы – функции основы развития, объединения целого: она также осуществляется на уровне класса, типа произведений (конкретных исполнений), объединяя их общей идеей.

Действие канона проявляется и в ладоинтонационных нормах древнегреческой музыки (номах), и в гласах и toni psalmorum европейского средневековья, в развитых формах народного, музицирования – ближневосточном макаме, среднеазиатском макоме и азербайджанском мугаме, армянских дзайнах (гласах), индийской pare, японском искусстве гагаку. В действии принципа канонической интонационной модели сконцентрирована важнейшая отличительная черта всех мифологизирующих эпох: канонизация творчества, ориентация eе на высший надындивидуальный образец.

Любой миф проникнут пафосом повторения, пересказа некоего от века данного мировоззренческого архетипа. “Миф – это произведение, исконная форма которого никогда не может быть установлена.

[49]

Он всегда – пересказ чего-то, существовавшего уже раньше”, – пишет М.Стеблин-Каменский /34, с. 87/. И художник в этих условиях лишь смиренно воспроизводит божественный первообразец, он всегда – копиист, создающий несовершенные “земные” подобия вечного образа истины и красоты. Самые существенные черты такого эталонного образа воплощены в завещанных поколениями мастеров, отточенных и бесконечно повторяемых формулах канона. И все же, как подчеркивает Д.Лихачев, “…перед нами творчество, а не механический подбор трафаретов” /24, с. 91/.

Разгадка творческой наполненности строго канонизированного искусства заключается по всей видимости в том, что человек тех

древних времен был бесконечно далек от современного представления о механическом, бездушном воспроизведении образца. Он не допускал самой возможности такого отношения не только к искусству, но и к любому производству вещей. Для него этот процесс – всегда таинство отождествления себя и вещи, перевоплощения собственной души в произведение. Всякая вещь, как указывает Д.Харитонович: “…лична, так как мастер вкладывает в нее всего себя, и вместе с тем безлична, ибо все вещи воспроизводятся по одному и тому же рецепту” /36, о. 36/. Копирование образца здесь особенно ответственно: ведь оно – прикосновение к универсуму, к некоей вечной тайне, и потому требует предельной сосредоточенности духовной энергии и мысли. И по прошествии многих столетий и тысячелетий мы ощущаем в каждом образце такого искусства трепет живой творческой души его создателя.

Исключительно важно и то, что восприятие канонического искусства подчинялось той же психологической установке: произведение как воплощение канона не тиражированная вещь, а волнующее свидетельство чудесного единства отдельного и всеобщего. Ю.Лотман характеризует это свойство как “информационный парадокс”: произведение не несет в себе каких-либо новых, не известных ранее истин, но вместе с тем оно пробуждает в человеке необычайно активную творческую деятельность. Лотман противопоставляет восприятие канонического художественного текста привычному для нас новоевропейскому восприятию: “получатель фольклорного (а так же средневекового) художественного сообщения лишь поставлен в благоприятные условия для того, чтобы прислушаться к самому себе. Он не только слушатель, но и творец” /26,с. 19/.

[50]

То же качество отмечает Е.Завадская в древнем восточном искусстве: “…творить и воспринимать, согласно чань-буддизму, по существу одно и то же, так как восприятие есть сотворчество” /18, с. 82/.

Отсюда – специфическая содержательная неполнота зафиксированных в тексте сторон произведения. Многое – быть может самое cyщественное и сокровенное – вносилось в произведение творческой энергией воспринимающего, самим “эфиром традиций”, в котором создавалось и существовало произведение[4].

И в музыке мифологизирующих эпох сумма канонизированных норм не мертвая догма, а могучая животворящая сила, порожденная живым воображением и обращенная к нему. Слушатель такой музыки не искал в ней оригинальности, индивидуальных звуковых находок, но каждый вариант общеизвестных канонов напряженно переживал как отражение вечных законов бытия. Активно-творческий характер отношения к канонам проявлялся среди прочего и в манере исполнения. Решающая роль данного фактора донесена до наших дней фольклорными традициями /см., например, 28/.

Интонационные формулы, обязательные для определенного класса музыкальных произведений (точнее – типа музицирования: одного гласа, модуса, раги, мугама и т.п.), и составляют его рассредоточенную тему – устойчивое и индивидуальное единство конструктивных и выразительных свойств. Такая тема невычленима из контекста, хотя для слушателя, воспитанного в традициях канонического искусства, несомненно слышна именно как основа интонирования, как его звуковая идея.

В проявлениях такой темы не может быть речи о вошедшем в обиход позднее четком разделении на экспозиционные и развивающие разделы. Континуальная природа отраженных в рассредоточенном тематизме интуитивно-бессознательных психологических процессов “сопротивляется” всякой механической расчлененности, любому рационалистическому препарированию.

Ведущая роль типовых мелодических формул в музыкальном искусстве древности и средневековья – общеизвестный и общепризнанный факт. Его отмечают исследователи древнерусского певческого ис-

[51]

кусства /4; 35/, музыкального фольклора -/23; 30; 19/, музыки средневекового Востока /6; 33/, грегорианской монодии /II;17; 42/. Подобные формулы диктуют свою власть гораздо более жестко, чем общеупотребительные языковые нормы позднейших времен. В этом – проявление общего для всех мифологизирующих эпох тяготения к типизации, канонизации искусства.

Применение понятий музыкально-тематического круга к канонизированным интонационным приемам древней профессиональной и народной музыки имеет уже некоторую традицию. Так, Н.Успенский в связи с погласицами отдельных православных гласов указывает, что “они служили своего рода лейтмотивами для создания мелодий на тот или иной глас” /35, с. 73/; Х.Кушнарев, анализируя древнюю армянскую монодию, постоянно употребляет термины “гласовая тематическая попевка”, “тематические фигуры-морфемы”, “типовые элементарно-тематические ритмоинтонационные образования” /23, с. 90, 131, 175/. Проблему тематизма, репрезентирующего целую группу произведений (мугам) в азербайджанской народной музыке, выдвигает Т.Джани-Заде /13/. Эквивалент понятию темы в применении к древнерусской музыке ищет в своих исследованиях Н.Серегина /32/.

Тематичность канонических формул подтверждается и обязательной закрепленностью за ними стабильного музыкального содержания: каждый средневековый глас или tonus предназначался для “музыкального произнесения” строго очерченного круга литургических текстов, имеющих свою смысловую функцию в церковном ритуале; в древних восточных культурах тот или иной тип музицирования связывался с постоянной сферой эмоциональных состоянии, религиозно-философской символикой, условиями звучания (индийская рага, например, могла звучать только в определенное время суток, и от этого зависел эмоциональный тон ее восприятия). Такая же семантическая устойчивость типовых формул отмечается и исследователями фольклора: “…напевы, закрепленные за песнями определенного назначения…представляли собой своеобразные музыкальные “формулы”, неизменно употреблявшиеся для выражения устойчивых музыкальных образов-понятий”, – пишет Ф.Рубцов /30, с. 29/.

В древних монодических формах музицирования, как правило, обнаруживается тесная связь интонационно-тематической и ладовой сторон музыкального канона. Ладовые опоры, которые в свою оче-

[52]

редь часто зависят от ударений и смысловых акцентов литературного текста) утверждают себя благодаря интонационной сопряженности друг с другом. Такое интонационное выразительно-осмысленное сопряжение равноправных опор А.Юсфин определяет как “ладовый мотив” /39, с. 135/. С другой стороны, все мелодические распевы “притягиваются” ладовыми опорами, зависят от них, и возникают порой ради более рельефной подачи этих опор.

Стоящее у истоков всей музыки синкретическое единство лада и устойчивых мелодических образований (темы) подтверждается огромным количеством исторических фактов. “Подлинным образцом лада следует считать древний принцип мелодии-модели (в личных культурах: ном, рага, макам, патет, русская гласовая попевка и др.)”, – пишет Ю.Холопов /37, с. 134/. Об этом свидетельствует и сама этимология слова “тема”.: прилагательное “тематикос”; употреблялось древними (например, Плутархом) для обозначения “музыкального лада (“genus modi musici”) – см. 14, 43.

Действие этой закономерности в древнерусской монодии анализирует Серегина: “Тональные опоры…”обрастают” сходными мелодическими образованиями, поначалу несложными, но получающими все более определенную периодическую трактовку” /32, с. 126/] Строгие правила “подхода” к доминирующей опоре (initium), а распевания (medianta) и утверждения конечного устоя (finalis) разработаны в грегорианской монодии для каждого модуса. О таком же единстве лада и темы в народной музыке пишет Ф.Рубцов: “… напевы-формулы или “словарные попевки”, будучи простейшими музыкально-смысловыми построениями, явились одновременно первичными ячейками ледообразования, в которых практически осваивались и закреплялись ладовые сопряжения тонов” / 30, с.67 /.

Такую ладово-тематическую основу или звуковую идею напева невозможно зафиксировать в какой-либо cxeмe, привести в виде однозначного нотного примера. По меткой характеристике Серегиной, такая звуковая идея “…создает ощущение…некоей интонационной основы, “просвечивающей” в “сквозной”, мелодической линии без конкретно выявленных очертаний” /32, с- 127/. Она проявляется постепенно – слуховым “выводом” из орнаментальной вязи напева.

Пожалуй, самый удобный – наглядный и “компактный” – пример единой рассредоточенной темы в разных напевах представлен в

[53]

работе Кушнарева/23/.0н.приводит три разные мелодии одного дзайна (гласа) древнеармянского фольклора (см. пример №1). В них опевается один и тот же квинтовый ладовый мотив g – d в условиях одного звукоряда, однако сама эта квинта еще не образует темы, она мертва и неосмысленна без “стянутых” к ее звукам живых изгибов мелодии.

Такой же принцип “стягивания” интонаций к ладовым опорам хорошо прослушивается в отрывке из азербайджанского мугама, приведенного в трех версиях его исполнения (см. пример № 2)[5]. Oпeвание ладового мотива с-е здесь подчинено определенной законо-

[54]

мерности, следует общему образцу. Можно было бы попытаться описать эту закономерность, но в данном случае читателю интереснее будет не анализировать, а услышать ее как рассредоточенную тему всех вариантов.

Реальное существование подобной темы – как ясно следует уже из всего сказанного – это воплощение ее во множестве вариантов. Вариативность, бесконечная и ускользающая от точной фиксации изменчивость облика одной темы, одного “первообраза” – общее свойство мышления мифологизирующих эпох. И вне этого свойства нельзя понять сущность рассредоточенного музыкального тематизма.

Мифосознанию органически чужды представления о механическом тождестве, точности и четкости границ. Господствующая в нем эмоционально-чувственная стихия не признает ничего абсолютно стабильного, окостеневшего в рассудочных схемах, отчужденного от естественных, природных законов изменчивости. Это качество мышления напряженно и парадоксально взаимодействует с приверженностью канонизированным, данным “от века” образцам. Собственно, исток у этих противоположностей один – принцип космического единства (“все во всем”). Он дает необычайную власть над сознанием неизменному универсуму, архетипу, но он же делает проницаемыми все границы, сообщает всем представлениям гибкость и подвижность, свойственную самой природе. В музыке рассредоточенный тематизм – вполне адекватная модель этой диалектики устойчивого и изменчивого. Б законах такого тематизма находит самое

[55]

интимное и непосредственное отображение мифологический образ

вселенной[6].

Вариативность мифологических представлении связана и с устным характером всей культуры. Слово сказанное безусловно доминирует над словом записанным. “Устное свидетельство пользовалось предпочтением перед документом, и на память полагались более охотно, нежели на письменный текст” /Гуревич: 12, с. 186/. Поэтому и музыка долго не испытывала нужды в точной нотации, доверяя больше живой устной традиции, чем омертвелой неподвижности записанного текста. Та же особенность определила и преобладание импровизационного начала, свободной игры фантазии в строго очерченных рамках канона[7].

Вариантность как свойство, органически связанное с мифосознанием, заставляет (вслед за Серегиной) усомниться в распространенном мнении о первичности, наибольшей древности принципа тождества в музыкальном формообразовании. Рискнем распространить такое сомнение на больший круг явлений, чем это делает Серегина: не только “созерцательно-интеллектуальное” искусство /32, с.124/, но и жанры, связанные с ритмической деятельностью человека (танец, труд), “живут” в стихии вариантности. То, что кажется нам точным повтором, проявлением принципа тождества, для участников древнего музицирования не было таковым – каждый “повтор” попевки нес в себе новое качество, новую попытку вслушаться в нее, что естественно прорывалось не только в исполнительских нюансах, но и в периодическом варьировании звуковысотных и ритмических контуров.

Проблема вариантности интонирования в настоящее время активнее всего осмысливается фольклористами. Вариантность в фольклоре сказывается в самых различных формах и на разных уровнях: от песенного типа, объединяющего целую жанровую или местную стилевую

[56]

традицию /8; 22/, до вариантов “мелкого плана”, возникающих, например, при различной подтекстовке политекстовых напевов /10; 15/. Нас же здесь интересует общий во всех случаях принцип нестабильности фольклорного интонирования, когда варьируемый тип не может быть зафиксирован как отчетливый мелодический контур. Функционируя, по определению Е.Гиппиуса, на двух уровнях – уровне мышления и живого звучания, единичный фольклорный факт воспринимается как нечто конкретное, “осязаемое” только на уровне живого звучания. На уровне мышления (то есть совокупности версий напева, удерживаемых в воображении исполнителем) “…его структура и образный строй не могут быть познаны опытным путем, а лишь могут быть воссозданы аналитически с помощью специально разработанной методики” / 9, с. 26/. Такая методика успешно разрабатывается в отечественной фольклористике[8].

Эти идеи развивает, например, И.Земцовский, предлагая и обосновывая ряд специальных понятий: мелодический тип, интонационное поле, инвариант. Такие понятия, почти идентичные предлагаемом; здесь понятию “рассредоточенная тема”, включены в иные концептуальные контексты, поэтому полностью не сливаются ни друг с другом, ни с понятием темы.

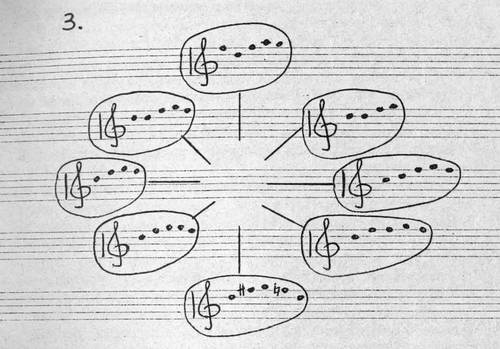

Весьма продуктивно и еще одно понятие, предложенное Земцовским: “интонационное поле” /см. 19/. Используя аналогию с зонной природой музыкального слуха,(не признающего одной, “точечной”, абсолютно эталонной высоты для каждого тона), Земцовский определяет интонационное поле как “…предел, в котором интонация, видоизменяясь, остается сама собой” /19, с. 43/. За-кономерности интонационного поля иллюстрируются своеобразной “планетарной моделью”, где варианты размещены вокруг некоего центра – инварианта /19, с. 47/. Если проводить последовательно идеи Земцовского, то в его модели следовало бы убрать “точечный” центр – в приведенном примере попевку d – f – g . Тогда варианты образуют круг (который в принципе может быть расширен) с воображаемым, нефиксируемым центром (см. пример № 3).

[57]

Именно этот “центр” и составляет здесь подобие рассредоточенной темы.

Своеобразная “зонность” представлений о канонических образцах наглядно проявляется и в профессиональной средневековой музыке. Об этом свидетельствуют сохранившиеся теоретические руководства. В них каждое правило интонационной организации (распев знамен, фит в русской традиции, строение канонизированных попевок в грегорианской монодии) объясняется не через один, точно зафиксированный образец, а через ряд вариантов (они зачастую распределены по разным равноправным певческим книгам) или с помощью приблизительного словесного описания. В связи с последним качеством в русских церковно-певческих азбуках М.Бражников замечает: “Если бы это было не так, то теория знаменного пения, исполнительские приемы и формы выражения не соответствовали бы самому характеру древнерусского певческого искусства – его импровизационности” /4, с. 1-И/. Именно эта черта – импровизационность, нестабильность интонирования канонизированных формул объединяет музыкальное искусство всех мифологизирующих эпох.

[58]

Своеобразная пластика, красота и тонкость интонационной работы в древней монодии, несомненно, были легко доступны интуиции ее слушателей и четко осознавались профессионалами. Современное восприятие подобных образцов требует сознательных усилий по реконструкции традиций, одухотворяющих сложное и высокое искусство прошлых эпох. Развитое в далекие времена и притупленное позже умение слышать в прихотливых мелодических изгибах скрытую интонационную идею (рассредоточенную топу) составляет, возможно, главное условие полноценного восприятия монодических музыкальных форм.

Приведенные здесь наблюдения демонстрируют, что рассредоточенный тематизм является отражением, “уменьшенной репликой” общих мифологических представлений об окружающем мире. По-разному воплощаясь в конкретных условиях той или иной мифологизирующей эпохи, этот род тематизма наглядно репрезентирует саму структуру мифологического мышления: и свойственное мифу культивирование интуитивно-эмоционального начала, и синкретическое единстве разных компонентов мышления (в том числе разделившихся позже ладовых и тематических закономерностей), и надындивидуальный характер канонизированного творчества,и специфическую диалектику просвечивающих друг через друга принципов единства и вариативности.

[59]

Библиографический список

1. Аверинцев С. Поэтика ранневизантийской литературы. М.: Наука, 1977. 320 с.

2. Алексеев Э. Раннефольклорное интонирование. М.: Сов. композитор, 1986. 240 с.

3. Бессознательное. Природа, функции, методы исследования. Т. I, 786 с.; Т. П. 686 с.; Т. III, 796 с. И.: Мецниереба, 1978.

4. Бражников М. Древнерусская теория музыки. Л.: Музыка, 1972. 423 с.

5. Буткевич О. Красота. Природа, сущность, формы. Л.: Художник РСФСР, 1979. 438 с.

6. Виноградов В. Индийская paгa. M.: Сов. композитор, 1976. 161 с.

7. Виноградова Н. Иконографические законы японской космогонической картины вселенной – мандала // Проблема канона в древнем и средневековом искусстве Азии и Африки. М.: Наука, 1973. С.65-81

8. Геворкян Е. О роли мелодико-фактурных типов в песенных традициях русских сел верховьев Северного Донца // Традиционное народное музыкальное искусство и современность. Труды ГМПИ им. Гнесиных. Вып. 60, 1982. С. 79-92.

9. Гиппиус Е. Общетеоретический взгляд на проблему каталогизации народных мелодий // Актуальные проблемы современной фольклористики. Л.: Музыка, 1980. С. 23-36.

10. Гиппиус Е. Проблемы ареального исследования традиционной русской песни в областях украинского и белорусского пограничья // Традиционное народное музыкальное искусство и современность. Труды ГМПИ им. Гнесиных. Вып. 60, 1982. С. 5-13.

11. Грубер Р. История музыкальной культуры. Ч. I М.; Л.: Гос-музгиз, 1941. 595 с.

12. Гурезич А. Категории средневековой культуры. М.: Искусство, 1984. 350 с.

13. Джани-заде Т. Тематизм мугамной импровизации // Теоретические проблемы внеевропейскихкультур. Труды ГМПИ им. Гнесиных.- Вып. 67, 1983. С. 36-84.

14. Древнегреческо-русский словарь. Т. I. M.: Гос. изд. иностранных и нац. словарей, 1958. 1043 с.

15. Ефименкова Б. Свадебная песня в среднем течении реки Юг // Традиционное народное музыкальное искусство и современность. Труды ГМПИ им.Гнесиных. Вып. 60, 1982. С. 14-47.

16. Ефименкова Б. Севернорусская причеть. М., 1980.

17. Ефимова Н. Музыкально-теоретические проблемы западноевропейской монодии. (По материалам трактатов раннего средневековья). Канд. дисс. М., 1988. МГК им. Чайковского. 185 с.

[60]

18. Завадская Е. Эстетический канон жизни художника – фэнлю (ветер и поток) // Проблема канона в древнем и средневековом искусстве Азии и Африки. М.: Наука, 1973. С. 82-89.

19. Земцовский И. Мелодика календарных песен. Л.: Музыка, 1975. 224 с.

20. Земцовский И. Проблема варианта в свете музыкальной типологии // Актуальные проблемы современной фольклористики. Л.: Музыка, 1980. С. 36-50.

21. Кессиди Ф. От мифа и логосу. М.: Мысль, 1972. 312 с.

22. Кирюшина Т. Календарные песни в бассейне реки Унжи // Традиционное народное музыкальное искусство и современность. Труды ГМПИ им.Гнесиных. Вып. 60, 1982. С. 48-63.

23. Кушнарев X. Вопросы истории и теории армянской монодической музыки. Л.: Музгиз, 1958. 626 с.

24. Лихачев Д. Поэтика древнерусской литературы. М.: Наука,1979. 352 с.

25. Лосев А. Диалектика мифа. М.: Собственное изд. автора, 1930. 268 с.

26. Лотман Ю. Каноническое искусство как информационный парадокс // Проблема канона в древнем и средневековом искусстве Азии и Африки. М.: Наука, 1973. С. 16-22.

27. Мелетинский Е. Поэтика мифа. М.: Наука, 1976. 407 с.

28. Покровский Д. Фольклор и музыкальное восприятие // Восприятие музыки. М.: Музыка, 1980. С. 244-255.

29. Резниченко Е. Поморские “свадебные стихи” как особый вид северной причети // Традиционное народное музыкальное искусство и современность. Труда ГМПИ им. Гнесиных. Вып. 60, 1982. С. 64-78.

30. Рубцов Ф. Основы ладового строения русских народных песен. Л..: Музыка, 1964. 96 с.

31. Серегина Н. Музыкальная эстетика Древней Руси (памятники философской мысли) // Вопросы теории и эстетики музыки. Вып. 13.: Музыка, 1974. С. 58-78.

32. Серегина Н. Художественный стиль древнерусского певческого искусства ХVI-ХУП веков. Канд. дисс. ЛТИТМиК, Л., 1975. 173 с.

33. Сисаури В. Японская инструментальная музыка гагаку (генетические связи и процесс становления) // Вопросы теории эстетики музыки. Вып. 14. Л.: Музыка, 1975. С. 202-223.

34. Стеблия-Каменский М. Миф. Л.: Наука, 1976. 104 с.

35. Успенский Н. Древнерусское певческое искусство. М.: Сов. композитор, 1971. 623 с.

36. Харитонович Д. Средневековый мастер л его представление о вещи // Художественный язык средневековья. М.: Наука, 1982. С, 24—39.

37. Холопов Ю. Лад // Музыкальная энциклопедия. Т.З. М.: Сов. энциклопедия. 1976. Столб. 130-143.

38. Чайтанья Дэва. Индийская музыка. М.: Музыка, 1980. 208 с.

[61]

39. Юсфин А. Некоторые вопросы изучения мелодических ладов народной музыки // Проблемы лада. М.: Музыка, 1972. С. 113-150.

40. Юсфин А. Особенности формообразования в некоторых видах народной музыки // Теоретические проблемы музыкальных форм и жанров. М.: Музыка, 1971. С. 134-161.

41. Szabolcsi B. Bausteine zu eine Geschichte der Melodie. – Budapest: Corvino, 1959.

42. Wagner P. Einfuehrung in die gregorianiscen Melodien. Bd. 3. Gregorianische Formenlehre. Lpz, 1921.

43. Wehnert M. Thema und motiv // Music in Geschichte und Gegen wart. Bd. 13. Kassel – Basel: Baerenreiter, 1968. Sp. 282-311.

Опубл.: Музыка и миф. Сб. трудов № 118. ГМПИ им. Гнесиных, М., 1992. С. 40-62.

размещено 5.05.2008

[1] Исторический обзор концепций мифа см. в работах: 27, 34.

[2] Эти отличия подробно анализируются в работах Е.Мелетинского и А.Гуревича /см. 27; 12/.

[3] Ряд исследователей называют проявление каноничности в интонационном строении напевов “принципом макама” – см. 11; 20; 41.

[4] Весьма интересный и наглядный пример такой неполноты фиксируемого текста приводит Е.Резниченко: в одной из традиций севернорусской причети значительная часть поэтического текста не пропевается и не проговаривается, а только домысливается воображением исполнителей и слушателей /см. 29/.

[5] Приводится по статье Т.Джани-заде /13, с. 77/.

[6] Самую радикальную попытку возродить этот мифологический образ в музыке XX века предпринял А.Веберн. В его творчестве – как и в древнем мифологическом искусстве – каждое произведение представляет собой модель вселенной, где господствует принцип единства и вариативности. Симптоматично, что у Веберна такой способ мышления приводит к безусловному господству рассредоточенного тематизма в музыкальной форме.

[7] Наши представления о вариативности древнего искусства существенно обогащают наблюдения, приведенные в книге Э.Алексеева /см.2/.

[8] См., например, указанные статьи в сборнике “Традиционное “народное музыкальное искусство и современность”. Труды ГМПИ им.Гнесиных. Вып. 60, 1982, а также книгу Б.Ефименковой /I6/. Представленная в этих работах методика, по своей строгой систематичности, учитывающей все многообразные связи фольклорного факта с контекстом его существования, может быть образцом не только для фольклористов.

(1.2 печатных листов в этом тексте)

- Размещено: 01.01.2000

- Автор: Валькова В.

- Размер: 47.04 Kb

- © Валькова В.

- © Открытый текст (Нижегородское отделение Российского общества историков – архивистов)

Копирование материала – только с разрешения редакции