[11]

Мыслить парадоксами и антитезами всегда было свойством художника Нового и Новейшего времени — нарушителя спокойствия, мятежника, первопроходца. Однако мало кто из крупнейших композиторов второй половины XX века казался более противоречивым в своем творчестве и взглядах, чем Луиджи Ноно. Он был одним из лидеров авангарда, тесно связанных в 50-е годы с Дармштадтом, — но он же резко противопоставлял себя Штокхаузену, Булезу, Кагелю и особенно Кейджу. Ноно декларировал свою веру в коммунизм, а в 70-е годы был даже членом ЦК итальянской компартии — однако нисколько не заблуждался относительно возможностей “реального социализма” подавлять всякую свободу и ненавидел сталинизм и ждановщину не менее, чем фашизм. Он считал себя “ангажированным” художником и посвятил множество произведений революционно-освободительной тематике — и при этом никогда в своей жизни не писал ничего похожего на массовую или хотя бы доступную легкому восприятию музыку; напротив, в своих экспериментах он был подчеркнуто элитарен. Интеллектуал и эрудит, Ноно любил отыскивать истоки своего творчества в глубине итальянской, европейской и мировой традиции, — но никогда не прибегал к неоклассической стилизации или поставангардной полистилистике. Он восхищался публицистическим театром Брехта, Пискатора, Мейерхольда — и в то же время был чистейшим лириком, умевшим погружаться в интимную сущность музыкального звука и слышать изменчивую весомость молчания. Он был исконным и влюбленным в свой город венецианцем, — но менее всего отразилась в его творчестве прославленная венецианская карнаваль-ность: его Муза, похоже, вообще неохотно улыбалась, а уж эксцентрика, гротеск и шутовство (столь характерные, к примеру, для Берио) ей вовсе не свойственны. Обаятельнейший в личном общении человек, Ноно, однако, в своих публицистических статьях и устных выступлениях мог быть резким и язвительным.

[12]

Это лишь некоторые внутренние и внешние противоречия, делавшие Ноно весьма неудобным объектом для идеологических и эстетических классификаций, зато весьма подходящей мишенью для критики как справа, так и слева, и на “социалистическом” Востоке, и на “капиталистическом” Западе. “Красный авангардист” Ноно вызывал недоумение и неприятие и у “красных”, и у собственно “авангардистов”. Его не раз пытались подвергнуть бойкоту. Однако когда в 1990 году Ноно ушел из жизни, в нем наконец признали цельного и самобытного мастера, одного из самых значительных музыкантов столетия.

Ныне, когда все его творчество и вся эволюция его личности приобрели кристаллическую обозримость, становится ясно, что казавшиеся несовместимыми качества выглядят таковыми лишь при условии одномерного на них взгляда с одной-единственной точки зрения. Но если попытаться понять и принять излюбленную идею Ноно — идею множественности, неоднозначности, как бы стереоскопичности всякого бытия — от бытия в пространстве и времени музыкального звука до бытия человечества в истории, — все антиномии, все “противозаконности” его духовного мира сольются в некий новый “номос”, закон высшего порядка. Перед нами предстанет необычайно светлая, гармоничная и богатая личность человека-творца. Личность, которой равно присущи ощущение свободы как высшей ценности и полное отсутствие надменного эгоцентризма; вкус к дерзанию, к нарушению установленных кем-то когда-то границ — и любовь к своим корням, к своей родине, к своим учителям и предкам; чувство гражданственности, возникающее из сострадания к людям, — и готовность нести бремя одиночества, возлагаемое судьбой на первооткрывателей.

Зная, к какому итогу пришел Ноно в конце жизни в своей философской не-опере “Прометей”, мы бы решились назвать тот этико-эстетический императив, которому он следовал на протяжении всего своего творчества, “прометеевским”. Композитор, возможно, согласился бы с этим, ибо явно ассоциировал себя с любимым культурным героем, причем истолковывал его образ опять-таки очень по-своему, вопреки общепринятым штампам, неоднозначно и неодномерно: как символ вечного поиска новых идей и неизведанных возможностей. Да и путь Ноно в чем-то был подобен пути Прометея: от бунта и богоборчества — к примирению с судьбой, к пониманию того, что свет истины может быть большим даром человечеству, чем огонь для приготовления пищи. Впрочем, и в последних своих

[13]

произведениях Ноно не изменил себе, сочетая утонченность художественных поисков в сфере акустики, электроники и восприятия с неизменной любовью к героям-борцам, еретикам и мятежникам.

Конец объясняет многое. Но многое объясняет и начало. Ноно принадлежит к тем художникам, творчество которых тесно связано с внемузыкальными идеями и впечатлениями, будь то излюбленная культурная среда, воздействие других искусств, знакомство с яркими людьми, политические пристрастия, дальние путешествия. При этом особую роль сыграли годы его становления как человека и музыканта.

Луиджи Ноно родился 29 января 1924 года в Венеции, в семье с богатыми культурными традициями: его дед был живописцем, дядя — скульптором, а отец, хоть и выбрал профессию инженера, играл на рояле (одно из детских впечатлений Ноно — “Борис Годунов” Мусоргского, исполняемый родителями по клавиру). В доме было большое количество грампластинок: Бетховен, Вагнер, Малер. Однако Ноно вовсе не рос музыкальным вундеркиндом и вплоть до юношеских лет не собирался становиться музыкантом. Как многие обычные дети, он брал уроки фортепианной игры у некоей старательной учительницы, изводившей его упражнениями, которые наводили на ученика “совершенно невыносимую скуку” (Nono, 1987, 66)[1]. Главным для него в то время было получение традиционного классического образования: школа, гимназия, университет. Ноно вспоминал, что в школе его любимыми предметами были физика и древнегреческий язык, зато латынь он терпеть не мог, что, впрочем, не помешало ему закончить впоследствии юридический факультет Падуанского университета. Одновременно он учился в Венецианской консерватории, куда поступил в 1941 году. Отец позаботился свести его с прославленным мэтром Джан Франческо Малипьеро, плодовитым композитором, знатоком старинной музыки и издателем собрания сочинений Монтеверди. В его классе Ноно учился в 1943—1945 годах — в разгар схватки человечества с фашизмом. Венеция, впрочем, оставалась тем прибежищем, где можно было спокойно заниматься искусством и сохранять духовную свободу. Малипьеро обладал слишком громким именем, чтобы оглядываться на официальные запреты

[14]

муссолиниевской администрацией музыки Шёнберга, Берга, Веберна. Он знакомил своих учеников с партитурами нововенцев и Л. Даллапикколы, с которым был лично связан. Однако основное внимание уделялось музыке XVI—XVII веков и изучению теоретических трактатов этого времени, столь странно созвучного кичащемуся своей уникальностью XX веку.

Но самым важным, определяющим выбор музыкантской и композиторской стези для Ноно, был счастливый случай: приезд в Венецию молодого (всего на четыре года старше Ноно), однако несравненно более знающего и искушенного в ремесле музыканта Бруно Мадерны. Он тоже был учеником Малипьеро, но маэстро, отдавая должное его эрудиции и таланту, сам направил к нему Ноно. Мадерна, в то время никому не известный ни как композитор, ни как дирижер, вынужденный ради хлеба писать музыку для кинематографа, совершенно бескорыстно взялся пестовать нескольких способных юношей, в том числе Ноно (позднее, в 50-е годы, Мадерна оказал большое влияние и на Берио, что тот с благодарностью признавал). В воспоминаниях Ноно запечатлен удивительный дух “мастерской художника Ренессанса”, царивший на занятиях у Мадерны (Nono, 1987, 12). А поскольку обсуждение творческих проблем протекало также на площадях, каналах и пляжах Венеции, тут возможны и аналогии с атмосферой платоновских диалогов, с “Афинской школой” Рафаэля и с беседами ученых гуманистов и музыкантов XVI—XVII веков. Менее всего это было похоже на академические занятия, расписанные по часам и по темам. Однако преподавание Мадерны было свободным от какого бы то ни было налета поверхностности и любительства. Его метод Ноно справедливо считал уникальным и революционным даже для конца XX века. Мадерна обучал не отдельным дисциплинам и не каким-то правилам сочинения музыки: он учил музыкальному мышлению, хотя теория и история композиции, полифония, чтение партитур, анализ произведений различных авторов осваивались дотошно и подробно. Большое значение придавалось чтению старинных музыкальных трактатов и обсуждению изложенных там идей. Материалом изучения была также вся музыка, от Гийома де Машо и Жоскена Депре до Веберна и Даллапикколы, не минуя также Гайдна, Шумана или Беллини. Однако история музыки рассматривалась совсем под другим углом зрения, нежели в консерватории: Мадерна брал один из параметров музыкального языка (ритм, мелодику, полифоническую технику) и прослеживал с учениками его развитие на протяжении разных эпох. При этом становились наглядно оче-

[15]

видными и отличия, и неожиданные переклички, выявляющие генетическую связь вроде бы совершенно далеких явлений: например, шубертовской мелодии и эстетики звука у Веберна, техники загадочных канонов нидерландских мастеров и идей компьютерного программирования. Такой подход не только заставлял взглянуть на историю музыки свежим взглядом, но и показывал, что новая музыка вовсе не лишена корней, что она не “дитя из пробирки”, а законная наследница всего, что считается классическим, но тоже было когда-то неслыханно дерзким и новым.

Возможно, именно ощущение своей принадлежности к традиции, не исчерпывающейся лишь двумя-тремя поколениями ближайших предшественников, помогло итальянским музыкантам XX века решиться на разрыв с чисто оперной парадигмой своей национальной музыкальной культуры и вывести новую итальянскую музыку на европейский и мировой уровень. Первая половина столетия прошла под знаком того духовного движения, которое никак не исчерпывается понятием “неоклассицизм”. Почувствовав себя европейцами, композиторы первой половины столетия (Ф. Бузони, А. Казелла, О. Респиги и другие) признали, что Бах, Моцарт, Вагнер — это и их наследие. С другой стороны, открылась и “обратная перспектива” национальной традиции: Монтеверди сделался несомненно современней и ближе, чем Верди, а полузабытые Вивальди и Боккерини едва ли не затмили демонического Паганини.. Палестрина всегда был почитаемым эталоном духовности и красоты, но рядом с ним встали столь непохожие на него маньеристы — Джезуальдо, Вичентино, Маренцио. Возрождение старинной итальянской музыки в XX веке было в чем-то сродни возрождению античной словесности в эпоху Ренессанса; оно не сводимо ни к музейной реставрации, ни к ностальгическому любованию юностью своей культуры. Правда, композиторы старшего поколения, в том числе Малипьеро, находились все еще в состоянии зачарованности прошлым, но шедшие им вослед (Даллапиккола, Мадерна, Ноно, Берио, Буссотти) обрели иное, более широкое и свободное дыхание. Ни старинные формы, ни стилевые аллюзии им были уже не нужны. Зная о своих корнях, они могли говорить на совершенно современном языке, не бунтуя против несомненных ценностей и не боясь их утратить. Даже в серийных и электронных сочинениях итальянская музыка сохранила такие свои “фамильные драгоценности”, как лиризм и человечность, любовь к певческим голосам и хоровым звучаниям, гармоническая и интонационная гибкость

[16]

“речитативного” стиля, самодовлеющая красота бельканто, вкус к инструментальной виртуозности. Эти качества были как бы врожденными. Однако у Ноно, прошедшего школу Малипьеро и Мадерны, постоянные попытки обосновать свои самые смелые новшества через апелляцию к традиции носили совершенно сознательный и неслучайный характер. Просто он умел видеть в традиции нечто подспудное, неканоническое, нерутинное.

Помимо названных учителей, на формирование Ноно как композитора оказали сильное влияние еще два музыканта: Л. Даллапиккола, с которым он также познакомился при помощи Малипьеро, и дирижер Г. Шерхен. С Даллапикколой Ноно переписывался, а при встречах вел долгие беседы об искусстве и, хоти не был в строгом смысле слова его учеником, многому у него научился. В 1979 году Ноно посвятил его памяти пьесу для ударных и электроники “С Луиджи Даллапикколой”, основанную на лейтмотиве Брата из оперы Даллапикколы “Узник” (f — е — cis). А в конце своей жизни признавался, что «от него, от „Песен узников” и „Узника”», берет начало моя большая любовь к еретикам и гонимым» (Nono, 1987, 58). Музыку Даллапикколы высоко ценил и Шерхен, приехавший в Венецию в 1948 году, чтобы вести курс симфонического дирижирования. Малипьеро посоветовал своим питомцам, Мадерне и Ноно, посещать этот курс, и они стали учениками и друзьями Шерхена, который был известен не только как выдающийся дирижер, интерпретатор современной музыки и композитор, но и как незаурядный педагог. Не ограничившись курсом Шерхена в Венеции, Ноно стал сопровождать его в концертных поездках, присутствуя на всех репетициях и концертах. Это дало ему чрезвычайно много: знание новейших и классических партитур, понимание всех тонкостей оркестрового исполнительства, знакомство с видными музыкантами разных стран. Кроме того, Шерхен открыл для Ноно свою Германию, Германию времен Веймарской республики, Германию великого искусства, уничтоженного или изгнанного в годы господства фашизма.

С Шерхеном и новой, послевоенной Германией был связан и композиторский дебют Ноно в 1950 году в Дармштадте. Нам неизвестно, предшествовали ли этому дебюту какие-либо ранние ученические сочинения: в существующих перечнях произведений композитора ничего подобного, даже с пометками “уничтожено” или “не опубликовано”, не значится, и сам Ноно никогда ничего не говорил о своих первых сочинительских опытах. Он буквально ворвался на европейскую арену с орке-

[17]

стровыми “Каноническими вариациями на серию из ор. 41 Шёнберга”. По рекомендации Шерхена и Мадерны молодой композитор отослал эту партитуру организаторам летних курсов современной музыки в Дармштадте (их основателем и душой был В. Штайнеке). Произведение было исполнено и вызвало, по словам Ноно, “неимоверный скандал” у публики, однако было со вниманием встречено приехавшим туда в качестве преподавателя Э. Варезом (Nono, 1987, 18), которого Ноно до конца жизни считал великим, хотя и недостаточно оцененным, композитором XX века.

Этот дебют был не лишен символического и пророческого смысла. В истории музыки существовало еще одно произведение со сходным названием — Канонические вариации на рождественское песнопение “С высот небесных” И. С. Баха, присланные в 1747 году как вступительный взнос в “Общество музыкальных наук” Л. К. Мицлера. Когда в феврале 1987 года Ноно был в Москве, автор данной статьи задал композитору вопрос, не была ли эта аллюзия преднамеренной. Ноно ответил, что нет, однако указал на другой, еще более отдаленный по времени источник замысла: технику загадочных канонов нидерландских полифонистов, знанием которой он был обязан Мадерне. Они с Мадерной не только изучали произведения старинных мастеров, но и сами с увлечением играли в каноны как в кроссворды или головоломки. Таким образом прививалось чистое полифоническое мышление, вне конкретных стилевых и формальных рамок. Каноническая техника была подобна неевклидовой геометрии, единственно действующей в условиях до-декафонного пространства и тональной “невесомости”.

Намеренно символическим был и выбор музыкального источника для вариаций: “Ода Наполеону” ор. 41 Шёнберга, произведение очень экспрессивное и подчеркнуто антивоенное. Личность и творчество Шёнберга значили для Ноно столь много, что на этом следует остановиться подробнее. Ноно косвенно оказался причастен к организации первого концертного исполнения оперы Шёнберга “Моисей и Аарон” в 1954 году в Гамбурге и на этой исторической премьере познакомился с дочерью композитора, Нурией. Через год они поженились. Поэтому в отношении Ноно к Шёнбергу, помимо музыкантского восхищения, было и особое, почти сыновнее тепло. В своих статьях, в частности по проблемам музыкального театра, он неизменно приводил в пример Шёнберга как первооткрывателя многих эстетических новшеств, да и вообще как носителя инакомыслия в искусстве. Он отдавал должное не только Шёнбер-

[18]

гу-композитору, но и Шёнбергу-мыслителю, гуманисту и антифашисту.

Антифашизм является ключом к мировоззрению Ноно, формировавшемуся в годы войны и в первые послевоенные годы. Как человек утонченного воспитания и высокой культуры, Ноно питал отвращение ко всякому тоталитаризму, угнетению, подавлению духовной свободы. Но, с другой “стороны, он не был склонен брезгливо уходить в сторону от борьбы против очевидного зла, а такая борьба не могла вестись в одиночку. Годы войны и Сопротивления дали немало примеров настоящей самоотверженности не только отдельных героев, но и больших общностей людей. Идеологии тотального подавления противостояла не идеология личного бунта, всегда обреченного на поражение, а идеология всеобщего братства. Как писал 20 мая 1945 года один из любимых писателей и поэтов Ноно, Чезаре Павезе, “эти годы тревог и крови научили нас тому, что тревога и кровь не есть конец всего. На грани ужаса мы увидели, как человек открылся человеку” (Павезе, 1974, 15). Никто не станет отрицать, что коммунисты приняли в движении Сопротивления активнейшее участие, и на них жесточайшие репрессии обрушивались в первую очередь. Это давало им моральное право вести за собой и проповедовать свои идеи, сулившие, как казалось, лучшую жизнь, при которой свобода не противоречила бы единению. В этих идеях были своя романтика и свое обаяние, воздействовавшие не только на массы нуждавшихся в новой вере людей, но и на таких крупных художников, как Пабло Неруда, Пабло Пикассо или Луиджи Ноно. В одном из интервью 1969 года Ноно даже говорил: “Смысл моей жизни — борьба против фашизма и империализма. Я лишь случайно стал музыкантом” (Nono, 1975, 231). Разумеется, последнее утверждение является очевидным полемическим преувеличением. Однако коммунистические убеждения Ноно, несмотря на несомненный прекраснодушный идеализм, были далеко не побочным или внешним фактором его деятельности. Он полагал своим долгом лично участвовать в борьбе, которую считал праведной и справедливой. Еще юношей, в 1945 году, он начал читать труды А. Грамши и заглядывать в Маркса. По-видимому, его интерес тогда разделял и Мадерна. В 1952 году они вместе записались в члены итальянской компартии. Ноно отмечал также воздействие на него и Мадерну другой ученицы Шерхена, бразильской пианистки и композитора Эунисе Катунда, которая была ярой коммунисткой, а кроме того, представительницей иной культуры: будучи метиской, она знакомила своих новых друзей

[19]

с музыкой индейской и африканской традиции, бытовавшей в Бразилии.

Этот идейно-культурный фон важен для понимания своеобразия серийных сочинений Ноно 50-х годов с их открыто заявленным антифашистским пафосом и множеством скрытых аллюзий. В 1951 году в Дармштадте под управлением Шерхена прозвучало второе произведение Ноно: ансамблевая пьеса “Полифоника — Монодия — Ритмика”, в которой с мастерским изяществом (экономность материала, строгая структура, изысканность звукового колорита) решались, казалось бы, вполне абстрактные проблемы взаимодействия и взаимопревращения различных компонентов ритма, мелодии, полифонии. Однако в письме от 2 июня 1951 года Ноно сообщал Шерхену, что первый раздел пьесы строится на оригинальной афроамериканской ритмической последовательности  , сообщенной ему Катундой (Nono, 1987, 85). Но если данная пьеса вполне вписывалась в картину дармштадтского авангарда, то “Эпитафия Федерико Гарсиа Лорке” (1952—1953) этой картине явно противоречила. Ноно считал, что три произведения, сочиненные и исполненные в Дармштадте почти одновременно: “Структуры” Булеза, “Перекрестная игра” Штокхаузена и его собственная “Эпитафия”, — обозначили три разных направления в развитии современной музыки, чего долгое время не понимали, сваливая все “в одну кучу” (Nono, 1975, 201). Позднее то направление, которое избрал Ноно, нарекли “ангажированным искусством”. Но готовые этикетки тут мало что объясняют. “Эпитафия” лишена плакатной одномерности — это одно из самых обаятельных произведений Ноно, дань его любви к Испании, растоптанной фашистами, и к убитому ими Лорке. Он упивался его стихами вместе с Мадерной и Катунда, однако говорил, что “наше внимание привлекал не столько Лорка-цыган, сколько Лорка — метафизик и сюрреалист. То был голос, вступавший в контакт с иными мирами” (Nono, 1987, 23). Поэтому в “Эпитафии” нет никакой квазифольклорной “испанистости”, ни простого подражания стилю фламенко, хотя именно в это время Ноно заинтересовался нетемперированным пением с использованием микроинтервалов, свойственным, в частности, цыганам юга Испании, и этот интерес лишь усиливался на протяжении всей его жизни. “Эпитафия Федерико Гарсиа Лорке” состоит из трех частей, которые в принципе могут исполняться как отдельные сочинения, что иногда и делается. Первая часть —

, сообщенной ему Катундой (Nono, 1987, 85). Но если данная пьеса вполне вписывалась в картину дармштадтского авангарда, то “Эпитафия Федерико Гарсиа Лорке” (1952—1953) этой картине явно противоречила. Ноно считал, что три произведения, сочиненные и исполненные в Дармштадте почти одновременно: “Структуры” Булеза, “Перекрестная игра” Штокхаузена и его собственная “Эпитафия”, — обозначили три разных направления в развитии современной музыки, чего долгое время не понимали, сваливая все “в одну кучу” (Nono, 1975, 201). Позднее то направление, которое избрал Ноно, нарекли “ангажированным искусством”. Но готовые этикетки тут мало что объясняют. “Эпитафия” лишена плакатной одномерности — это одно из самых обаятельных произведений Ноно, дань его любви к Испании, растоптанной фашистами, и к убитому ими Лорке. Он упивался его стихами вместе с Мадерной и Катунда, однако говорил, что “наше внимание привлекал не столько Лорка-цыган, сколько Лорка — метафизик и сюрреалист. То был голос, вступавший в контакт с иными мирами” (Nono, 1987, 23). Поэтому в “Эпитафии” нет никакой квазифольклорной “испанистости”, ни простого подражания стилю фламенко, хотя именно в это время Ноно заинтересовался нетемперированным пением с использованием микроинтервалов, свойственным, в частности, цыганам юга Испании, и этот интерес лишь усиливался на протяжении всей его жизни. “Эпитафия Федерико Гарсиа Лорке” состоит из трех частей, которые в принципе могут исполняться как отдельные сочинения, что иногда и делается. Первая часть —

, сообщенной ему Катундой (Nono, 1987, 85). Но если данная пьеса вполне вписывалась в картину дармштадтского авангарда, то “Эпитафия Федерико Гарсиа Лорке” (1952—1953) этой картине явно противоречила. Ноно считал, что три произведения, сочиненные и исполненные в Дармштадте почти одновременно: “Структуры” Булеза, “Перекрестная игра” Штокхаузена и его собственная “Эпитафия”, — обозначили три разных направления в развитии современной музыки, чего долгое время не понимали, сваливая все “в одну кучу” (Nono, 1975, 201). Позднее то направление, которое избрал Ноно, нарекли “ангажированным искусством”. Но готовые этикетки тут мало что объясняют. “Эпитафия” лишена плакатной одномерности — это одно из самых обаятельных произведений Ноно, дань его любви к Испании, растоптанной фашистами, и к убитому ими Лорке. Он упивался его стихами вместе с Мадерной и Катунда, однако говорил, что “наше внимание привлекал не столько Лорка-цыган, сколько Лорка — метафизик и сюрреалист. То был голос, вступавший в контакт с иными мирами” (Nono, 1987, 23). Поэтому в “Эпитафии” нет никакой квазифольклорной “испанистости”, ни простого подражания стилю фламенко, хотя именно в это время Ноно заинтересовался нетемперированным пением с использованием микроинтервалов, свойственным, в частности, цыганам юга Испании, и этот интерес лишь усиливался на протяжении всей его жизни. “Эпитафия Федерико Гарсиа Лорке” состоит из трех частей, которые в принципе могут исполняться как отдельные сочинения, что иногда и делается. Первая часть —

, сообщенной ему Катундой (Nono, 1987, 85). Но если данная пьеса вполне вписывалась в картину дармштадтского авангарда, то “Эпитафия Федерико Гарсиа Лорке” (1952—1953) этой картине явно противоречила. Ноно считал, что три произведения, сочиненные и исполненные в Дармштадте почти одновременно: “Структуры” Булеза, “Перекрестная игра” Штокхаузена и его собственная “Эпитафия”, — обозначили три разных направления в развитии современной музыки, чего долгое время не понимали, сваливая все “в одну кучу” (Nono, 1975, 201). Позднее то направление, которое избрал Ноно, нарекли “ангажированным искусством”. Но готовые этикетки тут мало что объясняют. “Эпитафия” лишена плакатной одномерности — это одно из самых обаятельных произведений Ноно, дань его любви к Испании, растоптанной фашистами, и к убитому ими Лорке. Он упивался его стихами вместе с Мадерной и Катунда, однако говорил, что “наше внимание привлекал не столько Лорка-цыган, сколько Лорка — метафизик и сюрреалист. То был голос, вступавший в контакт с иными мирами” (Nono, 1987, 23). Поэтому в “Эпитафии” нет никакой квазифольклорной “испанистости”, ни простого подражания стилю фламенко, хотя именно в это время Ноно заинтересовался нетемперированным пением с использованием микроинтервалов, свойственным, в частности, цыганам юга Испании, и этот интерес лишь усиливался на протяжении всей его жизни. “Эпитафия Федерико Гарсиа Лорке” состоит из трех частей, которые в принципе могут исполняться как отдельные сочинения, что иногда и делается. Первая часть —[20]

“Испания в сердце”. Ее название заимствовано из одноименного цикла стихов Пабло Неруды, бывшего очевидцем испанской трагедии (позднее, в 1976 году, Л. Берио использовал в качестве словесного рефрена своего большого сочинения “Хор” строки Неруды из этого же цикла: “Придите и взгляните — кровь на улицах!”). Эта часть имеет классический драматургический профиль с кульминацией примерно в точке золотого сечения и лирическим обрамлением без точной репризы. Начало и конец первой части “Эпитафии” — мистическая идиллия, в которой, как и в поэзии Лорки, духовное слито с природным. Текст читает или поет сопрано, а прозрачные высокие тембры флейт и струнных создают паутинно тонкую ткань вокруг бережно преподносимого поэтического слова. Зато в средних разделах ведущая роль принадлежит солисту-баритону, смешанному хору и ударным инструментам. В момент генеральной кульминации клочки вокальной и оркестровой ткани создают картину взрыва и распада мира, подобно “Гернике” Пикассо. След этой катастрофы — соло ударных как символ восторжествовавшего зла, оставляющего за собой черную пустыню. Однако над руинами вновь расцветает роза, вновь звучат флейты, скрипки и стихи Лорки.

Вторая часть “Эпитафии” представляет собой пьесу для флейты и камерного оркестра; Ноно писал ее для выдающегося флейтиста Северино Гаццелони. Название этой части — “Y su sangre ya viene cantando” (“И кровь его уже приходит с песней”) взято из “Плача по Игнасио Санчесу Мехиасу” Лорки, где поэт оплакивает гибель знаменитого тореро. Финал всего триптиха — кантата для чтеца, хора и оркестра “Романс о гражданской жандармерии”, повествующая о вторжении ночных карателей в беспечный “цыганский город”, — то есть о попытке репрессивной машины уничтожить последнее прибежище красоты, поэзии, детскости, волшебства и мечты. Экспрессивный прием хорового Sprechstimme заставляет еще раз вспомнить Шёнберга (“Уцелевший из Варшавы”), но преобладание моторно-рит-мического начала опирается на фольклорный источник, подлинные андалузские ритмы, что, конечно, авангардной музыке в целом не свойственно. Резко отличается от созданных в одно время с “Эпитафией” произведений Булеза и Шток-хаузена окончание “Романса о гражданской жандармерии”: после длительного эпизода разрушения, где главенствует кажущийся хаотическим ритм, в коде звучит прозрачнейшая хоровая монодия в пентатонном ладу с тоникой g:

[21]

[22]

Пожалуй, никогда больше Ноно не позволял себе столь пронзительного “наива” — и это в те годы, когда в музыкальной эстетике считалось хорошим тоном избегать всякого намека на выражение личного чувства.

Линию “Эпитафии” продолжили некоторые другие сочинения Ноно 50-х годов. Увлечение Лоркой привело к созданию балета “Красный плащ” по драме “Дон Перлимплин” (поставлен в 1954 году в Берлине). Этот же сюжет, история романтической и странновато-загадочной любви, вдохновил позднее и Мадерну (радиоопера “Дон Перлимплин”, 1962). А тема страдающей, но духовно непобедимой Испании отозвалась в симфонически-хоровом сочинении Ноно на стихи П. Элюара “Победа Герники” (“La victoire de Guernica”, 1954). Если в середине первой части “Эпитафии” есть скрытая цитата из гимна итальянских коммунистов “Красное знамя” (“Bandiera rossa”), звучащая у четырех интонированных тарелок, то “Победа Герники” целиком основана на мелодии “Интернационала”, которую, впрочем, трудно расслышать как привычное целое, поскольку композитор использовал ее “так же, как Жоскен использует интервалы или ритмические длительности тенора, чтобы сочинить прочие части мессы” (Nono, 1987, 24). Однако даже такое .хитроумное и завуалированное преподнесение одиозной для многих мелодии вызвало яростную критику в адрес Ноно, который чем дальше, тем больше расходился с завсегдатаями Дармштадта.

Следует тем не менее отметить, что “революционная” линия в творчестве Ноно вовсе не была единственной. К 50-м годам относится ряд чисто инструментальных произведений, лишенных всякого программного и политического подтекста и вполне соответствующих “дармштадтской” эстетике. Это “Композиция” для оркестра (1951), “Два выражения” для оркестра (“Due espressioni”, 1953), “Песни для 13-ти” для ансамбля инструментов (“Canti per 13”, 1955), “Встречи” для 24-х инструментов (“Incontri”, 1955), “Варианты” для скрипки соло, струнных и деревянных духовых (1957). Каждое из этих сочинений по-своему интересно, в каждом есть индивидуальный композиционный и выразительный замысел. В пьесе “Два выражения” Ноно развивает веберновскую технику Klang-farbenmelodie, “мелодии звуковых красок”, а двухчастная структура соответствует классическому принципу “медленно — быстро” (здесь — lento и veloce). Вторая часть, по замыслу Ноно, опирается на ритм форланы и является специфическим

[23]

отображением характера этого народного итальянского танца (Nono, 1975, 119). В сходной форме написаны “Песни для 13-ти”: первый раздел в спокойном, как бы рассредоточенном движении, второй — в полюбившихся композитору андалузских ритмах. Хотя сочинения 50-х годов серийные, Ноно ищет в них способы нетрадиционного обращения с серией, освобождения из жестких рамок сериализма. В основе “Песен для 13-ти” лежит серия так называемого всеинтервального типа (Allintervallreihe), то есть включающая не только все тоны, но и все интервалы от малой секунды до большой септимы. Однако композитор использует эту серию, разделив ее на два отрезка, из пяти и семи интервалов. Кроме того, в этом сочинении для Ноно важен каждый звук. Он мыслится, как у Веберна, “свернутой мелодией”, целой “песней” (“Lied”) — отсюда вокальное название сугубо инструментальной пьесы (Nono,

1987, 27).

Известно, что классический авангард 50-х годов отвергал традиционное представление о музыке как “языке чувств” и чурался как классической жанровости, так и романтической программности. Произведениям нередко давались подчеркнуто абстрактные или “научные” названия. Но на место привычной психологической программности приходила онтологическая. Новая музыка моделировала не движения души или развитие каких-то человеческих конфликтов, а самодвижение материи и развертывание микро- и макропроцессов: взаимопревращение и размножение музыкальных “организмов”, становление и разрушение структур, сгущение и разрежение звуковых сред и т. д. В этом была своя прелесть, своя магия и философия, не сводимая исключительно к поэтике тотальной упорядоченности, к компьютерной утопии структурализма. Такого рода “онтологическая программность” есть, на наш взгляд, и у Ноно — в частности, в пьесе “Встречи”. Это тоже серийное сочинение, состоящее из двух разделов, причем второй является точным ракоходом первого. Комментируя идею своего замысла, Ноно писал: «Когда встречаются два существа, отличные друг от друга и сами по себе самостоятельные, из их встречи не может выйти вообще никакого „единства”», а только самосоответствие, совместное бытие, симбиоз» (Nono, 1975, 119). Принцип “Встреч” развивается и усложняется в “Вариантах”, где третий раздел — ракоход первого, а четвертый — второго. В первом разделе ведущая конструктивная роль принадлежит числу 5, руководящему распределением материала по тактовым группам и

[24]

оркестровым голосам согласно возрастающим и уменьшающимся прогрессиям[2]. Возможно, отсюда и название “Варианты”: варианты числовых, тембровых и интервальных комбинаций. Это одно из немногих произведений Ноно, где господствует жесткий тотальный сериализм. Однако “Варианты” воспринимаются как вполне живая, не без концертного блеска, музыка, хотя это не концерт для скрипки с оркестром, а скорее модификация concerto grosso, спор-диалог практически равноправных солистов.

Разумеется, в этих сравнительно ранних инструментальных сочинениях Ноно ощутимо влияние Веберна, Берга, Мадерны, Вареза. Есть в них и нечто общее с написанными в те же годы произведениями Штокхаузена (в тот период оба композитора были чрезвычайно дружны и даже проводили досуг семьями). Взятые сами по себе, пьесы Ноно 50-х годов хорошо вписываются в общую картину классического авангарда. Но в них есть и черты, предвосхищающие его более поздние, ни на кого не похожие, произведения.

Самым знаменитым и, возможно, самым совершенным творением Ноно, написанным в серийной технике, стала “Прерванная песнь” для солистов, хора и оркестра (1955—1956). Поводом к созданию этого сочинения послужило знакомство Ноно с книгой “Письма приговоренных к смерти участников европейского Сопротивления”, выпущенной на итальянском языке в Турине в 1954 году, а на немецком в Цюрихе в 1955 году (с предисловием Т. Манна). Эти потрясающие документы как бы доносили до слуха живых голоса умерших за свободу совсем молодых юношей и девушек или мужчин и женщин в расцвете лет; они ничего не знали друг о друге и говорили на разных языках, но в свой последний час были поразительно едины в своей жертвенной отваге и спокойной вере в конечное торжество добра.

Произведение Ноно внешне представляет собою кантату из девяти частей общей длительностью около получаса. У “Прерванной песни” чисто классические, идеальные для восприятия размеры и пропорции. Части I, IV и VIII инструментальные, что облегчает группировку других частей цикла и создает форму крупного плана. Эта форма в различных интерпретациях выглядит примерно одинаково, варьируются лишь дета-

[25]

ли[3]. Особая и наиболее глубокая трактовка цикла “Прерванной песни” принадлежит одному из первых горячих приверженцев этого сочинения, другу Ноно, итальянскому музыковеду Массимо Миле. Мила высказал очень верную мысль о том, что в основе всего цикла лежит структура католической заупокойной мессы, где нет Gloria, но есть Dies irae. Свою концепцию Мила изложил в 1960 году в статье “Линия Ноно” (Mila, .1960, 297—311), которую высоко оценил сам

композитор.

Первая часть с ее “смутно-серым” (выражение Милы) колоритом напоминает инструментальное Kyrie. Затем следует хор a cappella Credo. Текст здесь действительно содержит “символ веры”, общий для всего произведения: “Умираю за мир, который воссияет таким светом, такой красотой, что моя жертва будет ничто в сравнении с этим. Миллионы человек умерли за это на баррикадах и на войне. Я умираю за справедливость. Наши идеи победят” (слова болгарского учителя и журналиста Антона Попова). Развивая аналогии, предложенные Милой, можно сравнить третью часть (солисты и оркестр) с разделом Crucifixus. Помимо того, что здесь говорится о казни трех греческих юношей, 14-ти, 19-ти и 22-х лет, об их восхождении на свою Голгофу, сама идея троичности (три героя, три голоса, три текста) несомненно заключает сакральный смысл.

Текст, экспрессия и тембровое решение позволяют уподобить пятую часть, для тенора и оркестра, Lacrymosa: «Если б небо стало бумагой, а все моря мира чернилами, я не мог бы описать вам мое страдание и все, что я вижу вокруг себя. Я говорю вам „прощай” — и плачу» (поляк Хаим, 14-ти лет). Еще более трогательна седьмая часть для сопрано, женского хора и оркестра на слова Любови Шевцовой: “Прощай, мама, твоя дочь Любка уходит в сырую землю”. Смысл этой части сравним со смыслом Agnus Dei. Предьщущую, шестую часть, М. Мила трактует как Dies irae (“Двери отворяются. Это идут наши убийцы, одетые в черное…”), причем здесь присутствуют и традиционные для Dies irae резкие динамические контрасты.

“Прерванная песнь” — сериальное сочинение (принцип серии распространяется не только на звуковысотную сторону, но и на ритмику и динамику). В основе — серия всеинтервального типа, практически та же самая (с тесситурными модификациями), что и в “Песнях для 13-ти”:

[26]

Однако, как замечал М. Мила, в хоровом письме Ноно “прямо ощущается связь с традицией, как если бы Монтеверди умер только вчера, а Палестрина — позавчера” (Mila, 1957, 384). В беседе с автором этих строк в 1987 году Ноно подтвердил, что ассоциации “Прерванной песни” с полифонией Ренессанса и раннего барокко совершенно правомерны, хотя в 50-е годы сильнейшее воздействие на него оказал и Варез с его изысканной поствебернианской техникой.

Особого внимания заслуживает вокальное письмо Ноно и его индивидуальная манера обращения с текстом. В отличие от многих написанных позднее произведений Ноно, вплоть до “Прометея”, где текст полиязычен, “Прерванная песнь” рассчитана на фонизм и экспрессию итальянского языка. Однако это не значит, что каждое озвученное слово легко ложится на слушательское восприятие. Напротив, может показаться, что композитор нарочно делает все возможное для затемнения и рассеивания смысла слов. Как правило, ни одна фраза не звучит целиком в определенном голосе: слова рассредоточены и по вертикали, и по диагонали, разбиты на слоги и фонемы. Иногда (часть III) звучат три текста сразу. Однако целью композитора был не хладнокровный формальный эксперимент с буквально кровоточащим материалом, и тем более не его обессмысливание. Уже в “Прерванной песне” обозначился интерес Ноно к пространственному слышанию каждого элемента композиции, к музыкально-смысловому стереофонизму, который И. Стоянова очень удачно назвала «звуковой „голографией”» (Stoianova, 1987, 131). Звук или слово приобретает качество объемного предмета, который попросту нельзя обозреть целиком с одной точки зрения. Но “предмет” — слишком материальный термин, вызывающий ассоциацию со скульптурой или зданием. Голография — световой образ, бесплотное воспроизведение отсутствующего реального предмета. Музыка Ноно заставляет звучать не столько прямые смыслы, сколько эмоциональные и поэтические обертоны слов. Это происходит, как замечает Стоянова, на нескольких уровнях: внутри слова

[27]

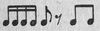

(озвучивание его фонической микроструктуры), при одновременном сочетании двух и более слов в разных голосах и при сопоставлении сразу нескольких текстов. Все это она называет “делинеаризацией”, связывая метод Ноно с тенденциями новейшей семиотики[4]. Семиотикой и структурной лингвистикой Ноно, в отличие от Берио, никогда пристально не интересовался, и такие пересечения поисков можно объяснить скорее всеобъемлющими переменами в европейской ментальности и психологии (знаками таких перемен были и открытие теории относительности, и отказ от функциональной тональности, и кубизм, и многое другое). В настоящее время, когда “Прерванная песнь” справедливо оценивается и воспринимается как шедевр, ее новизна вовсе не кажется провоцирующей на скандал, а специфическая техника вокального письма даже не выглядит переусложненной. Напротив, можно лишь восхищаться чистотой линий, подчеркнутой выразительностью каждого интонируемого интервала, слова, звука:

[28]

Однако после премьеры “Прерванная песнь” вызвала недоумение и неприятие самых разных музыкантов и критиков. Вполне естественно, что это сочинение не могло сразу понравиться тем музыкантам (в частности, советским), которые были воспитаны в недрах совсем другой культуры и имели другие представления о музыкально-прекрасном (см., например: Келдыш, 1958, 126—129). В этом случае неприятие “Прерванной песни” носило сугубо эстетический характер. Но сама идея сочинения Ноно толкала многих и на идеологические оценки, и тут могли солидаризироваться люди, находящиеся вроде бы по разные стороны баррикад. Так, Г. М. Шнеерсон, вторя Штокхаузену, обвинил Ноно в “оскорблении памяти героев”, поскольку предсмертные письма стали для него “лишь звуковым материалом” (Шнеерсон, 1960, 200, 231).

Штокхаузен неприязненно высказался о “Прерванной песне” в своей статье “Язык и музыка”, опубликованной в 1958 году. Ноно, по его мнению, не интерпретирует текст, а прячет его внутри столь беспощадно строгой и закрытой формы, что слушатель задается вопросом: “Тогда вообще зачем текст, и именно этот?” Штокхаузен находит этому изощренно (и в какой-то мере извращенно) психологическое объяснение: “Особенно при положении на музыку тех частей писем, которые вгоняют в наибольший стыд из-за того, что они должны были быть написанными, музыкант всего лишь встает в позицию по отношению к себе самому как к композитору, уже ранее выбравшему эти тексты: он их не интерпретирует, не комментирует; он большей частью сводит язык к его звучаниям и делает из этого музыку” (Stockhausen, 1964, 158). Именно это высказывание вызвало гневную отповедь Ноно на лекции, прочитанной в Дармштадте 8 июля 1960 года: «Послание” заключенное в письмах приговоренных к смерти людей, врезалось в мое сердце, как и в сердца всех тех, кто понимает эти письма как свидетельства любви, осознанной решимости и ответственности перед жизнью, как образец жертвенной готовности и противостояния нацизму — этому чудовищу иррационализма, пытавшемуся уничтожить разум. Неужели из непреложности страстей Христовых ничему нельзя научиться, кроме стыда? И неужели эти недавние страсти миллионов, бывших не богами, а людьми, не должны научить нас ничему, кроме стыда за себя? Неужели они умерли за это? <…> Вопрос о том, почему я взял для произведения именно этот текст и никакой другой, не умнее вопроса, зачем, чтобы выговорить слово „тупица” („dumm”), используют непременно буквы „т-у-п-и-ц-а”» (Nono, 1975, 60).

[29]

Однако, помимо резкого ответа Штокхаузену, в этом докладе, опубликованном позднее как большая статья “Текст — музыка — мелодия” в литературной записи ученика Ноно, немецкого композитора Хельмута Лахенмана, содержалось объяснение и истолкование вокального письма “Прерванной песни” как вполне традиционного. Ноно находил и приводил в пример аналогичные или похожие явления в полиязычных и политекстовых мотетах XIII века, да и в самой что ни на есть классической музыке: Мессе h-moll Баха и Реквиеме Моцарта. В первой части Реквиема тема и противосложение фуги используют одновременно звучащие разные тексты, а у Баха слово “Gratias” распределено по слогам между двумя голосами (Nono, 1975, 52). Опираясь на такие прецеденты, Ноно проанализировал самую спорную, III часть “Прерванной песни”, где сочетаются три текста, написанных в одной ситуации — перед казнью — и выражающих единое чувство. Композитор не просто комбинирует тексты, а расчленяет их на слова и фразы так, чтобы создать новую, объединяющую целостность. К тому же он “подсвечивает” другими голосами гласные, фонизм которых имеет свою выразительность и семантику: скорбное “о”, кроваво-алое “а”, как бы висящие на

одной нити “и” и “е”:

Тем самым Ноно не затемняет, а, напротив, выявляет сокровенные смыслы текста, придает ему пространственную и Психологическую объемность. И если взглянуть глубже, у

[30]

“Прерванной песни” гораздо больше исторических “предков”, чем это указал в своем докладе композитор. Ведь литература, как в прозе, так и в поэзии, испокон веков пользовалась аллитерацией и звуковой инструментовкой. Иногда это была изящная игра, знак высшей поэтической виртуозности, но нередко преследовались и весьма серьезные цели. Кроме того, заслуживает отдельного изучения и связь вокального письма Ноно с традицией музыкальной риторики. По сути, все приводимые им в доказательство обоснованности своего метода примеры являются образцами именно риторического соотношения между музыкой и словом, будь то мотет Дж. Габриели, мадригал Джезуальдо или “Ода к радости ” Бетховена.

Помимо “Прерванной песни”, в 50-е и 60-е годы Ноно написал еще несколько хоровых или вокальных сочинений, в которых использовал ту же самую или похожую технику. Некоторые из них продолжают и тему заточения, смерти, страдания и протеста. Таковы “Хоры Дидоны” для хора и ударных на слова Дж. Унгаретти (“Cori di Didone”, 1958) — эпитафия мученикам-самоубийцам, начиная от легендарной царицы Карфагена и кончая Маяковским, Есениным и Павезе. Другое произведение, рассчитанное на общественный отклик, — “Песни жизни и любви: на мосту Хиросимы” для солистов и оркестра на слова Г. Андерса, X. Л. Пачеко и Ч. Павезе (“Canti di vita e d”amore”, 1962). Это трехчастное произведение завершается восторженным песнопением, прославляющим объединяющую силу любви. Прочие сочинения этого периода носят исктючительно лирический характер и, несомненно, вдохновлены любовью Ноно к Нурии Шёнберг и рождением их первой дочери Сильвии. Таковы “Любовная песня” (“Liebeslied”, 1954) для хора и инструментов на слова композитора, “Земля и подруга” для солистов, хора и оркестра на слова Ч. Павезе (“La terra e la compagna”, 1957), “Она пришла”: Песни для Сильвии для сопрано и женского хора на слова А. Мачадо (“На venido”, 1960), “Песни к Гиомар” для сопрано, хора и инструментов на слова А. Мачадо (“Canciones a Guiomar”, 1962—1963). Все эти произведения, написанные на стихи любимейших поэтов Ноно, по-разному трактуют один и тот синтетический символ, восходящий к мифологическим архетипам: женщина — земля, рожденная морем, весна, Афродита. Тексты, выбранные композитором, содержат даже сходную образность и лексику: “Земля — это ты” (“Любовная песня”), “Красная земля, черная земля, ты приходишь из моря, из выжженной зелени” (“Земля и подруга”), “И на сверкающем песке возле моря внезапно —

[31]

твоя розовая и смуглая плоть, Гиомар” (“Песни к Гиомар”). В этих сочинениях Ноно как будто любуется красотой человеческого, особенно женского, голоса. “Земля и подруга” ближе всего по фактуре к “Прерванной песне”. В “Песнях к Сильвии”, посвященных первой годовщине рождения дочери, Ноно, чтобы выразить весеннюю нежность и трепетность, использует звучность шести сопрано, создавая то хрупкие линии, то тающие в воздухе созвучия. А в “Песнях к Гиомар” инструментальное сопровождение (челеста, гитара, альт, виолончель, ударные) выступает почти исключительно попеременно, а не вместе с “обнаженным” голосом солирующего сопрано. Без какого-либо намека на стилизацию здесь сочетается страстная напряженность фламенко (тембр гитары, возгласы “Аи!”, распевы конечных гласных в словах “Гиомар” и “мечта”) и капризная красота двенадцатитонового бельканто. Как всякий настоящий итальянец, Ноно не скрывал, что питает “страсть к богатейшему из всех, какие только есть, инструменту — человеческому голосу” (Nono, 1975, 143).

В 60-е годы в творческих и идейных исканиях наступил явно новый этап. В музыкальном отношении этот этап начался созданием первого электронного сочинения Ноно — “Приношение Эмилио Ведове” (“Ommaggio a Emilio Vedova”, 1960), посвященного другу композитора, художнику-абстракционисту. Далее последовал ряд произведений, либо сугубо электронных, либо с применением также живых вокальных и инструментальных тембров (Live-electronic). Кроме немногих исключений, все эти произведения были посвящены революционно-освободительной тематике и связаны с самой злободневной политической действительностью: с рабочим движением, с гонениями на алжирских эмигрантов, с культурной революцией в Китае, с антиимпериалистической борьбой народов Латинской Америки и Африки, с гибелью Че Гевары в Боливии и, конечно, с бурными выступлениями молодежи в Европе в 1968 году. И если день рождения дочери Сильвии композитор воспел при помощи “весенних” стихов Мачадо, то другой дочери, Ба-стиане, он посвятил электронно-оркестровое сочинение, основанное на китайской революционной песне “Алеет восток” (“Per Bastiana-Tai-Yang-Cheng”, 1967).

Это был полный разрыв с Дармштадтом, назревавший, впрочем, уже давно и обозначившийся после премьеры “Прерванной песни”. Сильно испортились отношения Ноно с коллегами в 1959 году, когда он выступил в Дармштадте с док-

[32]

ладом “Присутствие истории в музыке нашего времени”, содержавшим резкую критику Дж. Кейджа с его антиисторической концепцией искусства (Nono, 1987, 239—245). В 1960 году, как мы уже упоминали, Ноно отмежевался от Штокхаузена. А в 1969 году, в статье “Музыка и революция”, он обвинил в буржуазной косности и непонимании истинных задач современного искусства и Штокхаузена, и Булеза, и Кагеля; судя по всему, Ноно в этот период разошелся даже с Мадерной (Nono, 1975, 110-115).

Конец 50-х —70-е годы — время наибольшей открытости Ноно тревогам мира и его наибольшей вовлеченности в общественную деятельность. Он много ездил по Европе и Латинской Америке, выступая с концертами и читая лекции. Некоторые поездки и встречи произвели на него глубочайшее впечатление и прямо отразились в его творчестве. Так, оркестровое сочинение “Польский дневник-58” (“Diario polacco 58”, 1959) было навеяно, с одной стороны, потрясением от посещения Освенцима, а с другой стороны — картинами мирной жизни в послевоенной Польше. На партизанских тропах Вьетнама и Анголы композитор не был, но посвятил теме освободительной борьбы пьесу для сопрано, трех чтецов, кларнета и электроники “Лес молод и полон жизни” (“A foresta e jovem e cheja de vida”, 1966), в названии которой использованы слова ангольского партизана о тщетной ярости колонизаторов: “Они не могут поджечь лес, потому что он молод и полон жизни” (Nono, 1975, 139). Пребывание Ноно в 1965 году в США вызвало у него примерно те же чувства, которые выражены в цикле стихов Гарсиа Лорки “Поэт в Нью-Йорке”: осуждение индустриального “общества потребления” с его сытой косностью и гонениями на инакомыслящих. Последнее композитор отчасти испытал на себе, поскольку лос-анджелесская премьера его оперы “Нетерпимость 1960” сопровождалась скандальными призывами — “Товарищ Ноно, убирайся в Москву!” (Nono, 1975, 150). Однако и в Советском Союзе, куда Ноно приезжал в 60-е и 70-е годы, официальные круги встречали его с настороженной вежливостью, но не более того. Посетители концертов современной музыки в московском Доме композиторов помнят, что в годы так называемого застоя еще как-то можно было услышать музыку Штокхаузена, Лигети и других “авангардистов”, но произведения Ноно не звучали практически нигде и никогда. И если о Штокхаузене, Ксенакисе или Кейдже можно было изловчиться написать и опубли-

[33]

ковать статью, оснастив ее ритуальной “критикой буржуазных концепций”, то о Ноно приходилось молчать или, в крайнем случае, писать о нем как о противоречивой фигуре (см., например: Шахназарова, 1971, 298—302). Между тем Ноно оказал немалое воздействие на таких композиторов, как Шнитке, Денисов и Губайдулина; Шнитке, в частности, признавался, что увлечение авангардными средствами пришло к нему именно после знакомства в 60-е годы с музыкой Ноно (Ерофеев, 1987, 5). Сам Ноно впоследствии высоко оценивал творчество этих авторов, в то время как, например, музыкальный язык Шостаковича казался ему анахронистичным, а драматургия поверхностной, наподобие киномузыки; исключение он делал для некоторых вокальных, камерных произведений и Пятнадцатой симфонии (Nono, 1975, 203; Nono, 1987, 30).

Таким образом, между Ноно и первой социалистической державой сложились довольно холодные и натянутые отношения. Совершенно по-другому он себя чувствовал на Кубе и вообще в Латинской Америке. Он впервые попал на Кубу в 1967 году, и празднование годовщины штурма казармы Монкада (26 июля) произвело на него сильнейшее впечатление. В деятелях кубинской революции и в Фиделе Кастро он не разочаровался и спустя много лет, когда большинство людей, симпатизировавших ранее “барбудос” (“бородачам”), утратили всякие иллюзии по этому поводу. В 60-е и 70-е годы Латинская Америка действительно была, как писали журналисты, “пылающим континентом”. Трагическая жертва Че Гевары в Боливии, победа и разгром Народного Единства во главе с Сальвадором Альенде в Чили, партизанская борьба в Уругвае и Колумбии, Сандинистский фронт в Никарагуа, движение “мятежных священников”… Тогда казалось, что близится континентальная революция, и что эта революция принесет освобождение от гнета империализма и очищение от буржуазной духовной скверны. Ноно полностью разделял эти, романтические по сути, убеждения. Пребывание в Латинской Америке заставило его еще больше полеветь в своих взглядах. Он признавался: “Для меня нет различия между музыкой и революцией. Там мне стало ясно, что нет разницы, напишу ли я партитуру или организую забастовку” (Nono, 1975, 207). В 60-е годы в высказываниях Ноно звучит не только общемарксистская фразеология, но и личная готовность принять участие в классовой борьбе, вплоть до вооруженных ее форм, тем более что Европа в 1968 году была весьма недалека от этого.

[34]

Все эти события и их переживание композитором позволяют лучше понять казавшееся столь парадоксальным сочетание в его творчестве общественной направленности и экспериментальности музыкальных решений. Ноно вовсе не считал, что музыкант, выражающий некие владеющие, массами идеи, должен быть понятным каждому человеку с улицы. Вернее, он предпочитал верить, что те же рабочие гораздо умнее и отзывчивее, чем о них принято думать, сидя в кабинетах и студиях. В 60-е и 70-е годы Ноно не только активно участвовал в деятельности итальянской компартии, но и часто встречался с рабочими и студентами, демонстрируя и объясняя им свои произведения. По мнению Ноно, каждый композитор не только вправе, но и обязан использовать все технические средства, которые предоставляет в его распоряжение эпоха. Отрицание же электроники по идейным соображениям основано “на ложном гуманизме” (Nono, 1975, 149). Отстаивая право художника на свободу в выборе средств, Ноно считал себя последователем идей А. Грамши. К тому же, как представлялось ему, революционное содержание его произведений находилось в полном соответствии с революционными же способами его выражения. Тут он выступал как наследник авангарда начала века, особенно русского и немецкого.

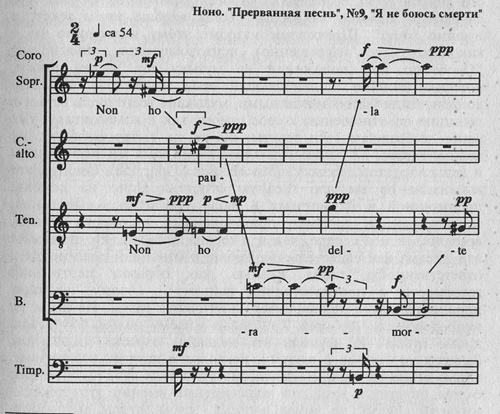

Конструктивизм и футуризм с его поэтизацией индустриального быта был Ноно совершенно чужд. Его интересовал прежде всего человек: страдающий, борющийся, надеющийся, погибающий. Это проявилось не тблько в вокально-электронных звуковых фресках 60—70-х годов, о которых будет сказано чуть далее, но и в сравнительно небольшом сочинении 1964 года “Освещенная фабрика” (“La fabbrica illuminata”) для меццо-сопрано и четырехканальной магнитофонной записи. Здесь использован как конкретный материал (фабричные шумы и голоса рабочих одного из итальянских заводов), так и его электронные трансформации. Название произведения обладает скрытой многозначностью: это не просто освещенная фабрика, но фабрика, представленная в истинном свете, как место угнетения человека, вынужденного трудиться в нечеловеческих условиях. Поверх “адского” шумового фона плывет женский голос, выражающий боль, отчаяние и слабую надежду на лучшее (в завершении звучат стихи Павезе), причем вокальная линия выдержана в столь свойственной Ноно манере “обостренного” бельканто:

[35]

Радиопремьера “Освещенной фабрики” в Венеции 15 сентября 1964 года вызвала однозначную реакцию критиков: “Это не музыка”. Тогда Ноно со своим другом, известным музыковедом Л. Песталоццей пошли к рабочим и продемонстрировали им это сочинение. Как уверял позднее в ряде интервью композитор, именно рабочие ни разу не усомнились в том, что это музыка, и отнеслись к произведению с интересом.

[36]

Острой политической нацеленностью и экспериментальным использованием самого разнородного текстового и звукового материала отмечены и другие произведения Ноно этого периода “бури и натиска”. Таковы “Диалектический контрапункт наобум”[5] (“Contrappunto dialettico alia mente”, 1967—1968), “Музыка — Манифест № 1” (“Musica-Manifesto № 1”, 1969), “Голоса, разрушающие стены” (“Voci destroying muros”, 1970), “И тогда он понял” (“Y entonces compendio”, 1969—1970), “Призрак бродит по миру” (“Ein Gespenst geht um die Welt”, 1971), “Подобно волне, полной силы и света” (“Como una ola de fuerza y luz”, 1971—1972). “Голоса, разрушающие стены” были впоследствии частично использованы композитором в партитуре “Призрак бродит по миру”. А “Музыка — Манифест” — это диптих из контрастных пьес: “Лик, моря” (“Un volto, del mare”) на слова Павезе и “Не будем разменивать Маркса” (“Non consumiamo Marx”). Почти все эти произведения подразумевают участие электронных средств. Тексты их, как правило, нарочито коллажны. Наиболее экзотичен замысел “Диалектического контрапункта”. Ноно использует здесь тексты Н. Балестрины, кубинской революционерки С. Санчес, революционные манифесты, записанные на пленку звуки рыбно-овощного рынка в Венеции, звон колоколов собора Св. Марка, другие шумы, вокал, электронные звучания. Вся эта пестрая картина как бы разрезана на четыре части. Их названия, как и название всего сочинения, обыгрывают и пародируют весьма экстравагантную пьесу раннебарочного “авангардиста” А. Банкьери “Животный контрапункт alia mente”, рисующую “Вечерний бал перед ужином в четверг на масленице” (1608). Пьеса Банкьери сама по себе полна карнавального юмора; Ноно, быть может единственный раз в жизни, создал пародию на пародию. Но его сарказм направлен вовсе не на Банкьери, которого он мыслит своим духовным союзником, а против того “зверского” зла, которое композитор видит в современном мире. Так, последняя часть, называющаяся у Банкьери “Тетя Бернардина рассказывает сказку”, трансформируется у Ноно в “Дядюшка Сэм рассказывает сказку”, где, по мысли композитора, содержится протест против американской агрессии во Вьетнаме.

Если вокальную мелодическую пластику можно сравнить с тонкими певучими, несколько аскетическими линиями “пассионных” барельефов Дж. Манцу, у которого антифашистская тематика накладывалась на глубинный фон христианской тра-

[37]

диции благоговейного оплакивания (pieta), то музыкальный облик произведений конца 60—70-х годов более всего напоминает не просто фреску, а тот тип монументальной настенной росписи, который для нас связывается, в первую очередь, с мексиканскими художниками круга Д. Риверы и Д. Ороско. Однако Ноно впитал эстетику народных murales, распространенных, в частности, в Чили времени Народного единства, когда группы молодежи разъезжали по городу и моментально расписывали ту или иную стену предвыборными лозунгами, партийными символами, агитационными изображениями. Официальная плакатность сочеталась в этом искусстве с детской непосредственностью, политическая риторика обрастала звонкими рифмами. Поэтому Л. Песталоцца не случайно сравнил “Не будем разменивать Маркса” с “большой акустической стеной”, а также с документальной кинохроникой, запечатлевшей множество лиц, планов, голосов и т. д. (Pestalozza, 1974, 269). Причудливое сочетание этой новой для Ноно поэтики с привычной для него поэтикой эпитафии-апофеоза воплощено в двух композициях, связанных с латиноамериканскими революционерами. Пятичастное сочинение “И тогда он понял” посвященно памяти Эрнесто Че Гевары, но оплакивает и гибель кубинского революционера Камило Сьенфуэгоса, и многочисленные безымянные жертвы. Почти все произведение построено на записанных звучаниях человеческих голосов: тут и голос потрясенного Фиделя Кастро, читающего на митинге предсмертное письмо к нему Че Гевары, и хор-плач, и гул массовой демонстрации (заключительная часть, “Борьба”, содержит три автоцитаты из “Не будем разменивать Маркса”). Другое произведение, “Подобно волне, полной силы и света”, можно назвать реквиемом по Лусиано Крусу, молодому чилийскому революционеру из числа ультралевых, погибшему в сентябре 1971 года. Ноно, познакомившийся с ним в Сантьяго летом того же года, был потрясен известием о гибели Лусиано, который запомнился ему как “человек большой интеллигентности” (Nono, 1975, 143). В эти дни он работал над пьесой для фортепиано с оркестром, предназначавшейся для М. Поллини и К. Аббадо. Он сразу изменил свой замысел, введя в сочинение солирующее сопрано и стихи поэта Хулио Уаси, друга Лусиано Круса и знакомого Ноно. Таким образом, в этом произведении, длящемся чуть более получаса, участвуют сопрано, фортепиано, оркестр и магнитофонная запись, звучащая наподобие старинного continue Четыре раздела воплощают четыре эмоциональные стадии осознания утраты: оплакивание героя, вера в его незримое присутствие,

[38]

ритуальная скорбь (“долгий марш” с колокольным перезвоном, напоминающим “Погребальное шествие” Листа) и, наконец, взрыв всеобщего отчаяния. Плакатности, на наш взгляд, здесь гораздо меньше, чем в других сочинениях Ноно этого периода; по степени поэтического обобщения это ближе всего к “Эпитафии Федерико Гарсиа Лорке”. В то же время тут есть редкая для Ноно почти сюжетная программность. “Программная музыка? А почему бы и нет?” — отвечал вопросом на вопрос композитор (Nono, 1975, 144).

По-видимому, это музыка не столько программная, сколько в основе своей театральная. В 60-е и 70-е годы Ноно активно искал свой тип музыкального театра, непохожий на традиционную или даже обновленную оперу, однако и не опускающийся до кривого зеркала антиоперы и театра абсурда. Свои мысли по этому поводу композитор высказал в двух развивающих одну тему статьях: “Заметки о сегодняшнем музыкальном театре” (1961) и “Возможность и необходимость нового музыкального театра” (1962); обе они были сначала прочитаны как доклады, а потом опубликованы. Ноно отстаивает в них “ангажированный” театр: театр борьбы, театр идей, занимающий активную позицию по отношению к окружающей действительности и делающий публику не только свидетелем, но и соучастником театрального действа. Своими учителями и предшественниками Ноно считает Брехта, Мейерхольда, Маяковского, Шёнберга, Пискатора. Критикуя традиционную концепцию оперы, Ноно высказывает интересное наблюдение о связи ее пространственно-временных параметров с литургическим обиходом, со “статической перспективой католицизма”. Действительно, исторически сложившийся тип итальянского оперного театра напоминает храм, где есть алтарь-сцена, первосвященник-дирижер, пассивные прихожане-слушатели. Ноно прав и в том, что для такой концепции типична за-данность единой точки отсчета (центрированность сценографии и мизансцен, единство источника звука, деление музыкальной фактуры на мелодию и сопровождение), а также довольно жесткое соответствие зрительного и акустического элементов по принципу “я вижу то, что слышу” и, соответственно, наоборот. Ноно борется за разрушение этой схемы, которая, как ему кажется, парализует возможности восприятия. Он выступает за динамизацию музыкального театра: за множественность и дифференцированность источников звука, за подвижность всех элементов спектакля, за отказ от прямого иллюстрирования музыки действием. Однако Ноно, по-видимому, не отдает себе

[39]

отчета в том, что на самом деле музыкальный театр его мечты — тоже театр сакрального типа. Только его прообраз — не католическая литургия с ее иерархичной централизованностью, а древняя мистерия или языческий ритуал под открытым небом (разумеется, в слово “языческий” мы не вкладываем никакого негативного смысла). Ноно сам отчасти об этом проговаривается, высказывая свое восхищение многотысячными действами первых лет русской революции (“Взятие Зимнего дворца”) и считая их как подлинно авангардным театром, так и новейшей версией старинных sacra rappresentazione. To же сочетание эстетики политического митинга и магического афро-американского действа ощущается в “И тогда он понял” — сочинении, вдохновленным кубинскими реалиями (между прочим, в годовщину гибели Сьенфуэ-госа, самолет которого упал в море, на Кубе в волны бросали цветы и венки в качестве поминальной жертвы). Тяготение к сакральности присутствовало в творчестве Ноно с 50-х годов, хотя не всегда осознавалось им. И поэтому линия развития его представлений о музыкальном театре выглядит вполне закономерной, это восхождение ко всё большему и большему обобщению, ко всё более высоким и важным духовным проблемам.

Этапами такого восхождения стали три музыкально-театральных сочинения Ноно, которые мы будем для краткости называть операми. Это двухактное “сценическое действо” на разнородные тексты, скомпонованные А. М. Рипеллино, — “Нетерпимость 1960” (“Intolleranza 1960”; 1960-1961), “сценическое действо” в двух частях “Под жарким солнцем, полным любви” (“Al gran sole carico d”amore”, 1972—1974) и “трагедия слышания” — “Прометей” (“Prometeo, tragedia dell”ascolto”, 1984—1985). Три эти произведения, подобно большим планетам, имеют по нескольку “спутников” — сочинений, предваряющих их, решающих параллельно те же проблемы или служащих постлюдией к теме. Для “Нетерпимости” такими спутниками были не предшествующие, а последующие произведения, в которых трактовалась тема угнетения личности и неизбежности борьбы за свое человеческое достоинство. Это и “Освещенная фабрика”, и особенно музыка к драме П. Вайса “Дознание” (1965). Четыре хора с использованием электроники из этой музыки были опубликованы как самостоятельное произведение с красноречивым названием “Помни, что с тобою сделали в Освенциме” (“Ricorda cosa ti hanno fatto in Auschwitz”, 1966).

[40]

Поводом к сочинению “Нетерпимости” послужил срочный заказ на “оперу” от устроителей Венецианского биеннале. А. М. Рипеллино, разделявший театральные увлечения Ноно, быстро составил для него коллаж из текстов Б. Брехта, П. Элюара, Ю. Фучика, В. Маяковского и других писателей и поэтов XX века. Сюжета как такового в опере не было, а протагонисты оставались безымянными. Однако канвой действия являлась конкретная человеческая история: скитания и страдания алжирского рабочего-эмигранта, происходящие на фоне забастовок и массовых демонстраций. Герой мечтает вернуться на родину, но проходит все круги ада, прежде чем •встречает сочувствующую душу — Подругу — и обретает надежду на избавление. Сочиняя “Нетерпимость”, Ноно находился также под впечатлением от спектаклей театра “Laterna magica”, созданного сценографом Й. Свободой и режиссером А. Рад оком в Праге. В венецианской постановке оперы участвовали в качестве режиссера — В. Кашлик, а в качестве сценографов — Свобода и Э. Бедова. Чтобы воплотить идею подвижного пространства, были использованы большие экраны, на которые проецировались диапозитивы; экраны эти были разной формы и легко перемещались в разных направлениях. Хотя спектакль был устроен в старинном театре “Ла Фениче”, источники звука при помощи четырехканальной магнитофонной записи были распределены по всему залу.

В “Нетерпимости” господствует политический театр с его как бы плакатной поэтикой: резкие контрасты, размашистые жесты, тексты без эмоциональных обертонов, герои, лишенные имени и личности. При всем этом Ноно продолжает пользоваться здесь двенадцатитоновой техникой, сознательно бросая вызов пресловутому “социалистическому реализму”, считавшему невозможным такое соединение пропагандистской цели и “заумных” средств. Привычную для себя серийность композитор обогащает системой лейтинтервальных связей, о чем он сам писал в статье, поясняющей замысел “Нетерпимости” (Zanetti, 1985, vol. 3, 1749—1759). Так, соотношение героев-антагонистов (контральто и тенора) выражено в “кричащей” интервалике, свойственной контральто (малая секунда, большая септима, малая нона, тритон) и в более мягких интонациях (большая секунда, кварта, квинта) тенора, проникающих также в партию контральто в момент, когда их охватывает общее чувство. А в партии тенора его собственные лейтинтервалы при мысли о далекой родине сочетаются с малой терцией — лейтинтонацией сопрано, предвосхищая и счастье с Подругой, и возвращение к родному очагу:

[41]

“Нетерпимость 1960” посвящена Шёнбергу, и это, конечно, тоже символический жест, поскольку Ноно считал его одним из основоположников новой концепции музыкального театра, а не только создателем двенадцатитоновой техники.

Вокально-электронные композиции 60—70-х годов явно вели Ноно к сочинению второй оперы, “Под жарким солнцем, полным любви”. Ее тема — революция, преломленная через женское сознание и олицетворенная в ряде женских образов. Это героиня Парижской коммуны Луиза Мишель, партизанка Таня Бунке, погибшая в Боливии с Че Геварой, сподвижницы Фиделя Кастро — Айдее Сантамария и Селия Санчес, вымышленные персонажи, французская работница Жанна-Мари, итальянка Деола, Мать из повести Горького, безымянные вьетнамские женщины. Как и в “Нетерпимости”, здесь нет связно развивающегося сюжета, а принцип обобщенности персонажей проведен столь последовательно, что исчезает даже взаимосвязь персонажа с определенной вокальной партией и конкретным певцом. Можно усмотреть в этом влияние ораториальности, однако возможны и аналогии с античной трагедией, где корифей, говоря от имени хора или как бы от себя, никогда не сливается полностью с хором и в то же время не выделяется как личность.

Во второй опере Ноно воплотился один из основополагающих топосов его творчества: сопряжение идей любви и революции, лирики и скорби, мук рождения и мук смерти. Здесь он,

[42]

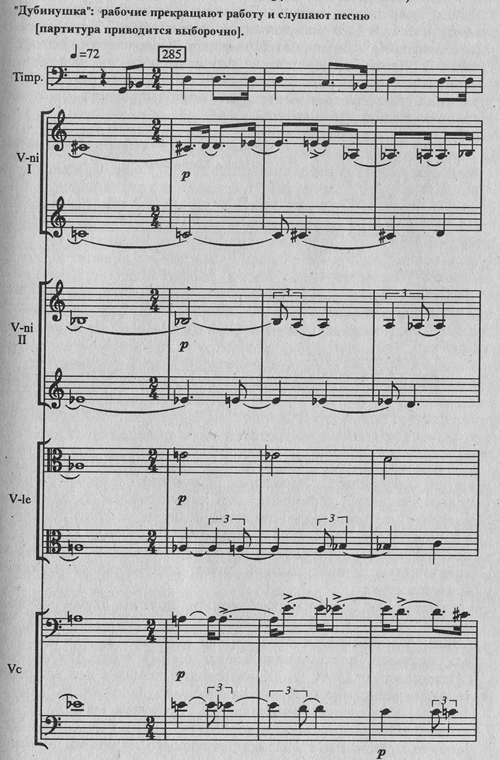

возможно, следовал как личной склонности, так и градации, общей для народов латинской культуры. Если, к примеру, для русской культуры характерен тип революционера-аскета, умерщвляющего свою плоть столь же убежденно и безжалостно, сколь и чужую (этот тип можно проследить от протопопа Аввакума до разночинцев XIX века и Дзержинского), то в романской традиции— французской, итальянской, латиноамериканской — идея революции очень часто связывается с идеей любви, юности и красоты. Вспомним “Свободу на баррикадах” Делакруа или «Девушку, поющую „Интернационал”» Гуттузо. Поэтому у Ноно в его опере становится возможным и естественным монтаж фрагментов боевого кубинского гимна “26 июля” и воспоминаний участницы штурма Монкады, совсем юной в те годы Айдее Сантамария: “Для меня Монкада была наподобие состояния, когда женщина рожает сына… Мучения заставляют кричать! Но эти мучения- не мучения”; “Монкада была матерью революции” (Nono, 1974, 34). Однако обе части Ноно завершаются трагическими сценами: первая- расстрелом коммунаров, а вторая- убийством Матери (горьковской Пелагеи Ниловны, которая подана здесь как символ и потому лишена имени). Эту направленность к трагическим развязкам отметил Л. Песталоцца, и Ноно, подтвердив их случайность, пояснил: «Такова моя инстинктивная и сознательная реакция на некий поверхностный и внешний „триумфализм”, который много лет был типичным для отношения культуры к освободительной борьбе» (Nono, 1974, 53—54). Правда мистериального переживания делает эту оперу Ноно чем-то гораздо более значимым, чем образец агитационного искусства, хотя именно здесь мелодии известных революционных песен использованы открыто и декларативно. На протяжении всей оперы звучат “Интернационал”, “Гимн 26 июля”, “Красное знамя”, “Дубинушка” и т. д. Анализ партитуры вызывает при этом парадоксальные, но закономерные для эстетики Ноно ассоциации с техникой полифонических обработок хоральных мелодий (это обусловлено и углубленными занятиями Ноно старинной музыкой в юности, и его отношением к революции как к священнодействию). Так, во второй части оперы после ремарки “Рабочие прекращают работу и слушают песню” звучит обработка “Дубинушки”. “Cantus firmus” поручен солирующим литаврам; серийный контрапункт к диатоничской теме дается в партиях струнных. Между тем примерно в таком же контрастном гармоническом соотношении оказывались, как правило, модальная мелодия хорала и тональная, насыщенная хроматизмами фактура сопровождающих голосов в органных прелюдиях Баха. Как и в хоральных обработках, мелодия “Дубинушки” проводится в

[43]

характеристическом тембровом облике целиком, а между ее фразами звучат интермедии (мы цитирует только начало):

[44]

Еще более интересна обработка песни “Красное знамя”. Две первые фразы гимна итальянских коммунистов начинает Павел (персонаж повести Горького, возведенный в этом контексте почти в апостольское достоинство). Хор рабочих одновременно с ним поет остальные фразы песни, которая, таким образом, контрапунктирует сама себе, но все голоса находятся в разных тональностях, из-за чего этот контрапункт приобретает мотетную политекстовость и авангардную полигармоничность:

Рис.09

Разумеется, партитура второй оперы Ноно состоит не только из подобных “хоральных обработок”; здесь широко используется и серийный, не заимствованный ниоткуда, материал, и электронные звучания, и шумы, и Sprechstimme, и специфическое ноновское “бельканто”, особенно красиво и проникновенно звучащее в сольных эпизодах Тани Бунке, дневниковые записи которой также отличаются поэтической искренностью.

Премьера “Под жарким солнцем, полным любви” состоялась 4 апреля 1975 года в Милане (артистические силы “Ла Скала”, помещение “Театро Лирико”, дирижер К. Аббадо); вторая редакция оперы увидела свет в 1978 году. Так же как “Нетерпимость 1960”, это произведение возникло под влиянием театра определенного рода и направления. Будучи в 1970 году в Москве, Ноно увидел спектакли Ю. Любимова в театре на Таганке и загорелся желанием поработать с этим режиссером. Однако за приглашение диссидентствующего Любимова в Милан

пришлось упорно бороться. И так же как в свое время для постановки “Нетерпимости” Ноно пришлось, прибегнуть к помощи генерального секретаря итальянской компартии П. Тольятти, так на сей раз потребовалось вмешательство его преемника Э. Берлингуэра и директора “Ла Скала” П. Грасси. В постановке приняли также участие сценограф Д. Боровский и балетмейстер Л. Якобсон. Поэтому в спектакле воплотились не только представления. Ноно о политическом музыкальном театре, но и романтически-взрывная эстетика “Таганки” — эстетика “Пугачева”, “Десяти дней, которые потрясли мир”, “Антимиров”. С другой стороны, Ноно, верный своему принципу отдавать должное предшественникам, считал, что на замысел его оперы повлияли “Фиделио” Бетховена, обе оперы Мусоргского, “Набукко” Верди и, конечно же, “Моисей и Аарон” Шёнберга (Nono, 1974, 54, 57).

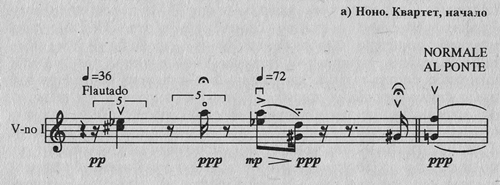

“Под жарким солнцем, полным любви” — отчетливо рубежное сочинение, за которым следует явно другой период в творчестве Ноно. Этот период (конец 70-х — 80-е годы) можно было бы назвать поздним, хотя композитор вступил в него, будучи совсем не старым человеком. Однако многие характерные признаки позволяют видеть в произведениях последнего десятилетия жизни Ноно то, что типично для завершения творческого пути по-настоящему больших художников: просветленную философичность, поэтическую многомерность образности при минимализации материала, направленность новаторских поисков как бы “вглубь”, а не “вширь”, утончение музыкального языка и насыщение музыки всевозможными духовно-культурными подтекстами, образующими многочисленные, но прозрачные и проникающие друг в друга слои. Можно добавить к этому и возвращение совершенно по-новому осмысленных воспоминаний детства и юности, и потребность “воздвигнуть памятник” не только себе самому, но и учителям, друзьям, сподвижникам, — да и вообще чувство мудрой примиренности с бытием, наконец-то осознанным как гармоническая целостность. Психологически происходит нечто подобное тому, что случилось в поздний период творчества с другим художником “прометеевского” типа: с Бетховеном, который начинал как разрушитель, а кончил как последний ревнитель высокой классической традиции, открыв внутри этой традиции невиданные доселе глубины и горизонты, позволяющие заглядывать и в далекое прошлое, и в далекое будущее. И не случайно главным символом позднего Ноно стал Прометей, имя которого, как известно, означает “провидец”.

[46]

В эти годы Ноно пишет как никогда много музыкальных “приношений”, посвященных его единомышленникам или художникам, оказавшим на него какое-то воздействие. К “Приношению Эмилио Ведове” (1960) постепенно присоединяются “Музыка для Манцу” (1969), “Паулю Дессау” (1974), “С Луиджи Даллапикколой” (1979) и далее, почти друг за другом, “Приношение Дьёрдю Куртагу” (1983), “Карло Скарпе, архитектору” (1984), “Пьеру, из лазурной тишины, беспокойность” (“A Pierre, dell”azzurro silentio, inquietum”, 1985; подразумевается Пьер Булез); “Блуждающие отзвуки, цикл песен для Массимо Каччари” (“Risonanze errante”; 1986), “Раскрыть подрывную деятельность. Приношение Эдмону Жабесу” (“Decouvrir la subversion. Hommage a Edmond Jabes”; 1987) и, наконец, последнее большое законченное сочинение Ноно — “Нет дорог, надо идти”, посвященное А. Тарковскому (“No hay caminos, hay que caminar”, 1987). Все эти произведения подразумевают участие электроники и звукозаписывающих средств, но уже не являются аналогами многофигурной фрески или кинохроники (хотя, к примеру, “Музыка для Манцу” создавалась как сопровождение к документальному фильму о творчестве скульптора, которого Ноно прекрасно знал и глубоко уважал). В этих пьесах, предшествовавших и воспоследовавших “Прометею”, присутствуют обе линии итогового шедевра Ноно: переакцентировка героического начала, когда в центре внимания оказывается не борец-ниспровергатель, а художник-первооткрыватель, и новая эстетика звука, при которой в каждом единичном звуке слышится уже даже не “целая песня”, а буквально целый мир, включающий в себя таинство невыразимого и несказанного смысла — таинство молчания.

Эти перемены в творчестве Ноно произошли между 1975 и 1979 годами, когда он практически ничего нового не писал, а занимался акустическими экспериментами. Такая потребность была у композитора всегда, но помог, как это нередко бывает, случай. В 1974—1976 годах Ноно работал в Миланской фонологической студии над пьесой для фортепиано и магнитофонной записи “…sofferte onde serene…”, предназначенной для М. Пол-лини. Во время сеансов записи, как признавался композитор, «я услышал у Поллини фортепианные звуки, возникавшие без ощутимой атаки, звуки, возникавшие из самих себя. После этих сеансов я задал себе много вопросов. Что есть слышимое? Что — неслышимое? Где начинается слышимость? Где — неслышимость? Что такое звук? Что такое качество звука? Что такое пространство? Эти вопросы неизбежно вели к изгнанию метрически связанного, детерминированного времени. В

[47]

Японии, где я был недолго, для пространства и времени существует лишь одно слово: „ма”. Здесь заключена целая концепция картины мира — единство пространства и времени. Звук или единичный тон не ограничен своими обертонами. Он может начинаться где-то в пространстве, произвольно перемещаться в пространстве, прекращаться постепенно или внезапно» (Nono, 1989, 295—296).