[167]

Музыка является высшей тайной наук о человеке, над которой они бьются и которая хранит ключ от их прогресса.

К. Леви-Стросс

Предисловие переводчика

Знаменитый французский антрополог Клод Леви-Стросс принадлежит к числу тех немногих, кого сегодня можно назвать универсальными мыслителями, кого интересуют не только проблемы философии и конкретных наук, но и искусства. Основные его структуралистские работы посвящены изучению мифов и культуры так называемых «архаических» народов, однако никак не меньшее внимание он уделяет эстетическим вопросам. Из искусств безусловный приоритет он отдает музыке.

Его концепция многогранна и, вместе с тем, противоречива. С одной стороны, он страстный сторонник научных методов познания и в этом смысле как бы представитель авангарда в теории. В то же время Леви-Стросс предпочитает в искусстве классическое направление, навлекая на себя упреки в традиционализме и даже консерватизме. Так, он отрицает и атональную, и серийную музыку, видя в ней крайнее выражение субъективизма. Он считает, что критический пафос искусства авангарда направлен не столько против деградирующих форм современной культуры, сколько против искусства вообще.

Между тем критика культуры, по Леви-Строссу, должна осуществляться иным путем, ее следует опирать на глубинные, архетипические формы. Конкретный пример такого искусства он находит в творчестве Р. Вагнера, с которым ощущает наибольшее родство. Их сближает как неприятие буржуазной культуры, так и общая область интересов — мифология: известно заявление Вагнера о том, что он решительно оставил историю ради мифологии, которая стала одним из главных источников его творчества.

Вагнеровское влияние, на Леви-Стросса действительно оказалось огромным. Оно проявляется буквально век всем, даже в деталях. В частности, свой фундаментальный четырехтомный труд «Мифологичные» (1964—1971) Леви-Стросс построил по аналогии с вагнеровской тетралогией «Кольцо нибелунга», выделяя в нем увертюру, четыре части и финал, давая главам и разделам музыкальные названия (рондо, токката, фуга и т. д.). Он называет Вагнера «бесспорным отцом структурного анализа мифов», который к тому же первым осуществил этот анализ средствами музыки. В свою очередь, работы ученого, посвященные анализу творчества Вагнера, входят в буклеты вагнеровских фестивалей в Байройте.

Глубокий интерес Леви-Стросса к музыке проистекает прежде всего из его убеждения в том, что «проблемы, поставленные и уже решенные в музыке, аналогичны проблемам, возникающим при анализе мифов»[1]. Анализ мифов сравним с анализом большой партитуры. Поэтому ему близко намерение рассматривать части мифа и сами мифы в их взаимосвязи как «инструментальные партии музыкального произведения, уподобляя их исследование изучению симфо-

нии»[2].

К. Леви-Стросс — искусный мастер составления различного рода формул и таблиц, выражающих всевозможные отношения корреляции — оппозиции, опосредования, симметрии, асимметрии и т. д. Первой среди них можно назвать триаду «природа — музыка — культура», анализ которой позволяет Леви-Строссу рассмотреть наиболее общие свойства музыки.

Подобно любому другому языку, музыка играет опосредующую роль между природой и культурой. Данная способность проистекает из того, что, благодаря музыкальному опыту, в действие включаются «две решетки»: «одна естественная, обусловленная тем, что она использует органические ритмы и делает существенной прерывность, которая иначе оставалась бы в скрытом состоянии и как бы погруженной в длительность; другая решетка — культурная — представляет собой гамму музыкальных звуков, число и вариации которых изменяются в зависимости от культур»[3]. Эта двойная артикуляция присуща не только музыке, однако музыка отличается от других знаковых систем тем, что в ней обе решетки оказываются удвоенными: внешняя, или культурная, решетка, образованная гаммой музыкальных звуков, отсылает к прерывности самих музыкальных звуков, которые сами по себе уже являются культурными и противостоят шумам. Таким же образом внутренняя, или естественная, решетка усиливается второй решеткой физиологических ритмов.

Благодаря двум удвоенным решеткам музыка и производит впечатление «больше природы» и «больше культуры», чем все остальные искусства. Как раз этим объясняется необычайная способность музыки воздействовать одновременно на чувства и разум. Она возводит самый прочный мост между природой и культурой. Музыка воплощает «гипердиалектику» природы и культуры, выражая при этом парадоксальную свою двойственность: устанавливая связь между природой и культурой, она в то же время порождает в человеке ностальгию, чувство боли от сознания того, что переход к культуре требует болезненного разрыва с природой. Музыка, таким образом, становится и наиболее адекватным воплощением культуры и, вместе с тем, ее критикой, зовом, обращенным к природе.

Вторая триада «миф — музыка — структурный анализ» звучит подлинно философски. В ней нетрудно обнаружить перекличку с известной триадой Гегеля («искусство — религия— философия»). Леви-Стросс, правда, возражает против подобной параллели, однако если учесть, что музыка означает для него высшую форму искусства, а структурный анализ, по сути, выступает не только как эталон современного научного знания, но и как современная философия, именуемая структурализмом, то от напрашивающейся параллели трудно отказаться. Разумеется, между приведенными форму-

[168]

лами есть разница. Гегелевская триада имеет универсальный, глобальный характер, тогда как у Леви-Стросса речь идет о последовательности форм одной и той же функции.

Согласно этой триаде, которую также можно представить как «миф — мелос — логос», «порядки культуры следуют друг за другом, и, прежде чем исчезнуть, каждый передает ближайшему порядку то, что было его сущностью и функцией»[4]. К примеру, современная полифоническая музыка «возникла» из мифа после того, как он был вытеснен из духовной жизни западного мира. Своим успехом полифония во многом обязана утверждению мировоззрения, которое формировалось под влиянием рационализма Декарта, физики и математики Галилея и Ньютона. Она стала одним из продуктов модернизации западного общества в ходе его вступления на капиталистический путь развития. Как отмечает М. Вебер, известный исследователь этого процесса, на Западе музыкальный лад, гармония и контрапункт подчинились кодированным правилам, а музыкальная композиция стала неким строгим исчислением, результаты которого записываются с помощью опять же строгой нотной системы и предназначаются для высоко организованного оркестра. Но процесс рационализации привел к глубоким изменениям и в религиозных и мифологических воззрениях, а затем и к значительному ослаблению их влияния. Жертвой этого процесса, по .Леви-Строссу, стал прежде всего миф, которому не нашлось места в современном обществе. Однако его исчезновение не было бесследным. Одна половина распавшегося мифа — его формальная структура — нашла себя в современной музыке, а другая — смысловая и содержательная — в романе: «музыка и литература поделили между собой наследство мифа»[5]. Вместе с формальными структурами музыка восприняла от мифологии и ее социальную роль. «По крайней мере, для данного периода западной цивилизации,— отмечает Леви-Стросс,— в течение которого музыка берет на себя структуры и функции мифа, каждое произведение должно принимать теоретическую форму, искать и находить выход из трудностей, что, собственно говоря, составляет его тему»[6]. Музыка — это душа умершего мифа, покинувшая его тело и воплотившаяся в звуки.

Третья формула Леви-Стросса включает в себя четыре главные сферы применения структуралистских исследований: математические объекты, музыкальные произведения, мифы и естественные языки. С его точки зрения, математические объекты предстают совершенно «невоплощенными», чисто формальными и абстрактными структурами, тогда как естественные языки, наоборот, «дважды воплощены»: в звуке и в смысле. Первые сферы полностью лишены «тела и содержания», вторые — наоборот, в высшей степени соматические и семантические. Между этими крайними полюсами и находятся музыка и миф. «В музыке структура в некотором роде отделена от смысла и соединена со звуком, а в мифе структура отделена от звука и соединена со смыслом»[7].

Наконец, особое место в размышлениях Леви-Стросса о музыке занимает триада «музыка — миф — язык», через которую он выявляет наиболее важные, с его точки зрения, свойства музыки. Родство музыки и мифа обусловлено прежде всего их генетической связью: классическая музыка, как уже отмечалось выше, по его мнению, вышла из мифологии. Близость между ними имеет глубинные истоки: музыка напоминает человеку о его физиологических, а мифология — о его социальных корнях.

Во многом сходны музыка и миф также в их отношении ко времени. Они нуждаются во времени, но лишь для того, полагает мыслитель, чтобы его устранить. Музыка и миф выступают некими «машинами для подавления времени». Наиболее ярко это видно на примере музыки. Посредством звука и ритма она воздействует на физиологическое время слушателя, которое является диахроническим, то есть длящимся. Однако благодаря жесткой внутренней организации музыкальное произведение предстает синхронной и замкнутой в себе целостностью, в которой останавливается время. Отсюда понятно, замечает Леви-Стросс, почему мы, слушая музыку, прикасаемся к бессмертию.

Родство музыки и мифа опосредуется их связью с языком. В известной мере они являются «полупродуктами» языка: «музыка — это язык минус смысл»[8], а миф — в таком случае, язык минус звук. Музыка также может быть определена как миф, закодированный вместо слов в звуки. Вместе с тем, миф находится гораздо ближе к языку. Его можно рассматривать как партитуру, для исполнения которой нужен язык. В отличие от него исполнение музыкальной партитуры требует специальных инструментов и вокального пения. Тем не менее, хотя связь музыки и языка не такая прямая и жесткая, есть все основания, по Леви-Строссу, чтобы рассматривать музыку как язык. Одно из них он находит в совпадении их функций: подобно языку, назначение музыки — быть средством коммуникации, создавать и передавать сообщения, по крайней мере часть из которых понятна большинству людей. Короче, музыка является языком, потому что мы ее понимаем.

Другое основание для сближения музыки и языка Леви-Стросс заходит во внутреннем строении музыки. Он выделяет в музыке, как в вербальном языке, два уровня обозначения, или артикуляции. В языке, согласно А. Мартине, имеется два уровня артикуляции, один из которых, фонологический,— не значащий, а другой — уровень слов — значащий. Примерно то же самое и в музыке. «В иерархической структуре гаммы;— пишет Леви-Стросс,— музыка находит свой первый уровень обозначения»[9]. Причем только комбинация звуков, их система создает основу для «значащих данных». Второй уровень обозначения связан с внутренними, физиологическими и иными ритмами. Контрапункт двух уровней обозначения соответствует уже упомянутым выше двум удвоенным решеткам.

Двойная артикуляция выступает у Леви-Стросса не только в качестве основания для сближения музыки и языка, но и как эстетический критерий, по которому он определяет принадлежность того или иного явления к искусству вообще. Так, поскольку абстрактная живопись лишена двойной артикуляции, ее нельзя назвать ни языком, ни искусством. По этой же причине Леви-Стросс, как уже говорилось, весьма критически оценивает конкретную и серийную музыку, так как в них, хотя и в каждой по-своему, разрушен

[169]

исходный уровень обозначения, образующий общие, базовые структуры, без которых создание собственно значащего уровня становится крайне затруднительным.

Обосновывая, сходство музыки и языка, Леви-Стросс, вместе с тем, указывает и на имеющиеся между ними различия. Наиболее существенное из них состоит в следующем. В отличие от всех других, музыкальный язык «объединяет противоречивые свойства быть одновременно умопостижимым и непереводимым», что «превращает создателя музыки в существо, подобное богам, а самое музыку — в высшую тайну наук о человеке, над которой они бьются и которая хранит ключ от их прогресса»[10]. Непереводимость музыкального значения определяет абсолютную оригинальность языка музыки. Музыкальное значение всегда остается неопределенным, «плавающим» и неуловимым. Это отчасти объясняется тем, что оно обусловлено двумя источниками: композитором и слушателем. Иначе говоря, местом возникновения музыкального значения и смысла является восприятие. «Замысел композитора, как замысел мифа, актуализируется через слушателя и слушателем. В обоих случаях наблюдается та же инверсия отношений между отправителем сообщения и его получателем, потому что в конечном счете именно получатель оказывается содержанием передаваемого отправителем сообщения: музыка живет во мне, через нее я слушаю самого себя. «Миф и музыкальное произведение выступают как дирижеры оркестра, безмолвными исполнителями которого являются слушатели»[11].

Взаимодействие произведения и слушателя в создании смысла дало Леви-Строссу основание говорить о сексуальной природе музыкального опыта: «мелос живет лишь благодаря эросу». Музыкальное значение возникает вследствие «копуляции» слушателя и произведения. Соответствующим образом толкует он и эстетическую функцию музыки, получаемое от нее удовольствие, наслаждение. Это наслаждение опять же сродни половому. Его непосредственный источник — происходящие в организме слушателя физиологические процессы, которые, в свою очередь, возникают под воздействием музыкального произведения. Принадлежность слушателя к соответствующей культуре позволяет ему в той или иной мере предвосхищать происходящие в произведении изменения, однако такое предвосхищение никогда полностью не совпадает с тем, что было задумано и реализовано композитором. Отсюда непрерывно происходящие в слушателе сдвиги, ускорения и замедления физиологических и психологических процессов, а также возникающие вследствие этого напряжения и разрядки. Контраст между такого рода напряжением и ослаблением и приносит эстетическое удовольствие. Музыкальная радость — это радость души, приглашенной на свидание с телом.

В публикуемом ниже анализе «Болеро» М. Равеля в той или иной мере сказались многие отмеченные выше особенности концепции ученого. Но не будем забывать, что перед нами текст особый. Его автор, не будучи музыковедом, отважился на анализ конкретного музыкального произведения, бросив при этом своеобразный вызов устоявшимся представлениям о данном сочинении.

Второй важный момент связан с тезисом Леви-Стросса о генетическом и структурном единстве музыки и мифа. Он настаивает на том, что сложное и многомерное строение «Болеро» в полной мере соответствует структуре мифа.

Наконец, на примере исследуемого произведения французский ученый стремится подкрепить свою мысль о том, что музыка играет важную социальную роль в современном обществе, что музыкальный опыт представляет собой «уменьшенную модель» человеческого существования с «его надеждами и разочарованиями, испытаниями и удачами, ожиданиями и свершениями».

Заметим, что к такого рода анализу Леви-Стросс «примеривался» давно. Уже в «Структурной антропологии» (1958) —одной из первых его и самой знаменитой работе — он рисует воображаемое чтение мифов прибывшими на Землю с другой планеты учеными, полагая, что они будут читать их как оркестровые партитуры и, продвигаясь в ходе чтения слева направо и сверху вниз, обязательно заметят повторение некоторых элементов и постепенно придут к понятию аккорда, гармонии, мелодии, синхронии, диахронии и т. д. Он показал особенности такого чтения на примере анализа известного мифа об Эдипе. Собственно говоря, это была первая и оригинальная попытка применения лингвистического подхода к изучению мифа, рассматриваемого в качестве партитуры музыкального произведения. Правда, еще раньше, в 1951 году, П. Булез посвятил специальную работу исследованию ритма «Весны священной» И. Стравинского. В ней также налицо многие моменты семиотического подхода — имманентный взгляд на произведение, опора на метод классификации, или «таксономический» анализ, широкое использование формализации. Однако, несмотря на семиотический поворот, исследование Булеза большей частью опирается на математику, а не на лингвистику.

Подход Леви-Стросса, по существу, вариант парадигматического анализа, находит прямое продолжение и развитие в последующих семиотических исследованиях музыки. Его, в частности, использовал бельгийский лингвист и музыковед Н. Рюве при изучении германских средневековых песнопений, а в несколько переработанном виде — при исследовании произведений К. Дебюсси. Кстати, его исследования очень высоко оценивает Леви-Стросс, назвав его анализ Прелюдии к опере «Пеллеас и Мелисанда» Дебюсси образцом, «моделью того, чем должен быть структурный анализ музыки». Примерно в таком же духе поступает Ж. Руже при изучении африканской музыки, народных песен Бенина. Проведенный Леви-Строссом анализ «Болеро», конечно, существенно отличается от первоначальных его попыток и представляет собой своеобразный итог его предшествующего опыта и размышлений над музыкой.

Levi-Strauss С, L’Homme пи, Paris, 1971

Вполне можно сказать, что музыка по-своему выполняет сравнимую с мифологией роль. Музыкальное произведение, будучи мифом, закодированным вместо слов в звуки, содержит решетку дешифрования, матрицу отношений, которая фильтрует и организует переживаемый опыт, замещает его и пробуждает благотворную иллюзию того, что противоречия могут быть разрешены, а трудности преодолены. Отсюда вытекает следствие: по крайней мере, для данного периода западной цивилизации, в течение которого музыка берет на себя структуры и функции мифа, каждое произведение должно принимать теоретическую форму, искать и находить выход из трудностей, что, собственно говоря, составляет его тему. Если сказанное выше верно, то нельзя представить

[170]

себе произведение, которое не выходило бы на проблему и не стремилось к ее разрешению, понимая последний термин в более широком смысле, но соответствующем тому, который он имеет в музыкальном языке.

Поэтому не без удивления приходится читать под пером одного теоретика, который сам является композитором, что «Болеро» Равеля дает пример «процесса простой трансформации, развертывающегося в единственном направлении без поворотов к самому себе… редкий случай непрерывной и совершенно постоянной направленности… (идущей) от одного края к другому… (имеющих) между собой то общее, что они являются пределами, за которые в этом направлении невозможно выйти, и чтобы продолжать, надо просто вернуться назад» (Pousseur H., Fragments theoretique sur la musique experimentale, Bruxelles, 1970, p. 246). Такое описание в самом деле кажется чуждым всякой разумной идее, которую можно составить о музыке, а в данном случае никак не учитывает модуляцию, которая возникает к концу пьесы и вызывает у слушателя не только чувство завершения, но и дает окончательный ответ на поставленную с самого начала смутную проблему, по поводу которой в течение всего музыкального произведения тщетно воздвигалось и испытывалось несколько решений. Даже если Равель определял «Болеро» как инструментальное крещендо и предпочитал видеть в нем всего лишь экзерсис по оркестровке, ясно, что творение таит в себе совсем иное; в анализе произведений искусства — идет ли речь о музыке, поэзии или живописи — нельзя продвинуться достаточно далеко, если прислушиваться к словам их авторов, даже если они верят, что создали именно это.

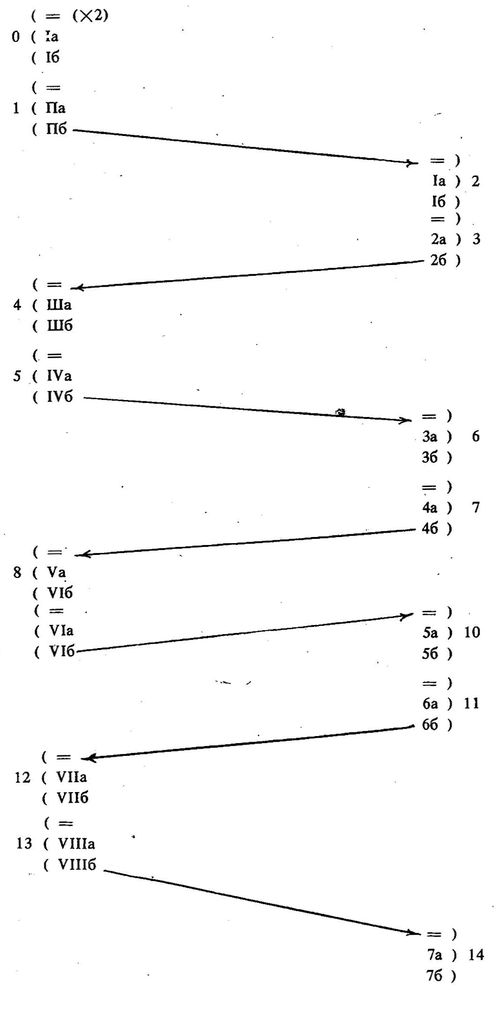

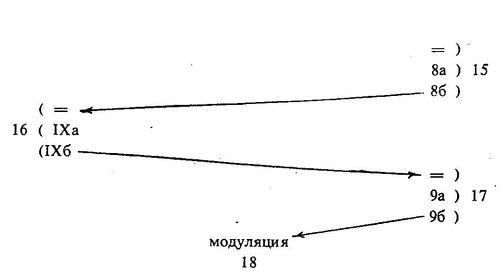

Партитура делит «Болеро» на 18 сегментов, пронумерованных от [0] до [18], соответствующих стольким же высказываниям-гомологам, однако внутри них легко различимы более тонкие деления. Для удобства, хотя предлагаемая формула будет далеко не точной, произведение можно рассматривать, как нечто вроде «растянутой по плоскости» фуги, в которой различные линейно расположенные части просто следуют друг за другом, не продолжая и не накладываясь одна на другую. Тогда станут различимы тема и ее ответ, контр-тема и ее контр-ответ, занимающие по восемь тактов. Тема и ответ, контр-тема и контр-ответ повторяются дважды, а в интервале между ними находятся два такта, когда ритм — непрерывный в течение всего произведения — выходит на первый план, поскольку мелодия оказывается как бы приостановленной; то же самое происходит после каждого окончания второго контр-ответа и перед каждым возвращением к теме. В итоге, следовательно, имеются две последовательности, образованные каждая из темы и ответа и повторяющиеся четыре раза, чередуясь с двумя другими последовательностями, образованными из контр-темы и контр-ответа и повторяющимися столько же раз; в конце произведения тема и ответ, контр-тема и контр-ответ следуют друг за другом без удвоения и выходят на модуляцию — и это можно уподобить стретте, но растянутой в плоскости, уплощенной. Последняя возникает внезапно за пятнадцать тактов до конца и разрешает девятое и последнее звучание контр-темы.

Двойная оппозиция темы и ответа, а также контртемы и контр-ответа, включенная в главную оппозицию двух пар отрывков; редупликация при правильном чередовании этих пар, каждый раз отделенных друг от друга и от дополнительного отрывка интервалом из двух тактов,— таковы факторы, показывающие симметричное и явно бинарное членение. Помимо этого, в течение всего сочинения сохраняется бинарная и в некотором роде горизонтальная оппозиция, которая развертывается одновременно на двух уровнях — мелодическом и ритмическом. Наконец, хотя такт в целом имеет размер в три четверти, слух часто колеблется между тремя и двумя. Из предшествующих замечаний уже выявляется фундаментальный аспект произведения: он заключается в двойственности между бинарным членением музыкальной речи и скандированным троичным размером, между сложной симметрией, превалирующей в композиции, и простой симметрией, доминирующей в теме.

Теперь рассмотрим присущую произведению горизонтальную оппозицию между мелодией и ритмом. В некотором роде она по-своему проявляет тот же

[171]

вид двойственности. В противоположность мелодии, неравномерный арабеск которой нарушает правильность троичного размера благодаря частому обращению к синкопе, группа ударных, представленная поначалу барабаном, соблюдает эту правильность — в том, что касается партитуры. Однако на самом деле она таит в себе несколько видов бинарных формул: оппозицию двух ритмических мотивов, следующих друг за другом всегда в одном и том же порядке; имеющуюся внутри этих ритмических мотивов оппозицию двух изохронных элементов — (восьмой и триоли; находящуюся внутри первого мотива оппозицию двух пар (восьмая плюс триоль), продолженную двумя восьмыми, также образующими пару, такую же оппозицию двух пар (восьмая плюс триоль) во втором мотиве, продолженную на этот раз двумя образующими пару триолями, так что от одного такта к другому функция выражения двойственности переходит от элемента восьмой к элементу триоли, либо к двум составляющим единицам ритмической системы в целом. Следовательно, если мелодия стремится к асимметрии даже помимо той асимметрии, которая вызвана троичным размером, то ритм стремится к симметричным и многократно умноженным бинарным оппозициям.

Таким образом, мелодия и ритм поддерживают с размером двойственные отношения. Внутренне присущий мелодической речи ритм нарушает размер. Напротив, группа ударных, независимо от того, усилены они другими инструментами или нет, соблюдает метрическое членение, однако эти ритмические мотивы — иначе говоря, ее речь — вызывают противоположный эффект. Слух воспринимает группу ударных не так, как она написана, или, лучше сказать, он воспринимает чуть больше того, что написано,— в отличие от мелодии, синкопы которой читаются в партитуре. После двух начальных пар (восьмая плюс триоль) слух не останавливается на последней из двух восьмых, стоящей перед тактовой чертой: предыдущая триоль устремляется к первой восьмой следующего такта, образуя с двумя другими триаду; по противоположным основаниям, но и второй мотив, который начинается сразу после этого, требует сцепления трех последовательных триолей посредством первой восьмой следующего такта. Вступающие в цифре [12] литавры усиливают этот эффект благодаря акцентам на первой и последней доле каждого такта; однако они его не создают.

Как объяснить этот феномен? Отчасти по соображениям, зависящим от ритма, как это было видно чуть выше, но также и, может быть, в особенности тем, что с самого начала произведения в дело вступают не один, а два ритма: только что рассмотренный ритм барабанов, а также пиццикато струнных, пока еще ограниченное виолончелями и альтами и остающееся на заднем плане, но уже вполне ощутимое. Это пиццикато обрисовывает мелодическую линию, какой бы бедной она ни была; оно же удваивает развиваемый барабаном ритм — с помощью упрощенного ритма, уменьшенной модели другого: три четверти, затем две четверти, продолженные двумя восьмыми, вместе образующие раскачивающийся ритм, в котором от одного такта к следующему узнается то же самое чередование троичного и бинарного принципа, которое уже было отмечено. Но и это еще не все, ибо, с самого начала атакуя квинту, продолженную удвоенной октавой, внушающей впечатление унисона, струнные снимают с первой сильной доли свой акцент и передают его на вторую и третью доли, с которых, кажется, начинается такт благодаря эффекту как бы «анакрузы». Тональные и ритмические отклонения объединяются, вызывая впечатление двух троичных размеров, смещенных по отношению друг к другу. Идя в паре с мелодией, которая постоянно подкрепляет ожидания и часто предвосхищает с помощью синкопы следующий такт, ритм действует наоборот и, кажется, постоянно опаздывает на одну долю. Арфа, воспринимаемая как ударный инструмент, но наделенный более экспрессивной силой, чудесно подчеркивает этот аспект: она вступает в цифре [2] четвертями на второй и третьей доле; те же акценты переходят затем к скрипкам и далее к духовым (цифры [6] и [7]); арфа вновь вступает в цифре [8] на второй доле половинами, замещаемыми в цифре [10] четвертями, которые только на второй и третьей доле образуют аккорды из трех, а потом четырех звуков. Таким, образом, в течение всего этого периода и далее (так как эффект, производимый тромбонами, достигает своего пароксизма в последних шести проведениях) вторая доля является выделенной и, следовательно, противопоставляется первой, не выделенной или менее выделенной, чем две другие.

В течение пьесы эти смешанные ритмы — один развернутый, а другой сжатый — претерпевают два вида трансформаций. Во-первых, каждый из них поочередно выходит на первый план и занимает ритмическую авансцену; синтетический ритм, будучи сначала подчиненным, благодаря растущему участию квартета, наполняется и к цифре [11] выравнивается, к цифре [13] одерживает верх, а затем постепенно ослабевает и к цифре [16] сглаживается позади аналитического ритма, который восстанавливает свое преобладание благодаря присоединению струнных. Во-вторых, каждый тип ритма, утверждаясь, вместе с тем поддерживает и иллюстрирует противоположную метрическую партию: синтетический ритм стремится к простому троичному размеру, полностью достигая его в первых пяти проведениях, прежде чем начать убывать с цифры [13]; в то же время аналитический метр, будучи троичным, также симулирует в некотором роде бинарные превращения, что в цифре [16] выражает арфа, резко переходя от триад

[172]

четвертных к чередующимся парам четвертных и восьмых,— в тот самый момент, когда аналитический ритм, возвращаясь, как и вначале, на первый план, мобилизует все струнные — за исключением первых скрипок — и основную часть духовых.

Чему же — в плане мелодии — отвечают эти ритмические трансформации? Если ритм качается между бинарным и троичным ходами, мелодия, со своей стороны, с более короткими периодами качается от отрывка тема — ответ к отрывку контр-тема — контр-ответ; делая это, она попеременно переходит от тональности до мажор — в ее чистом, ровном, наиболее устойчивом виде — к до мажору же, но не к другой тональности, а, несомненно, к той же самой, однако столь глубоко измененной вторжением бемолей, что она затрагивает минорную субдоминанту, никогда ее, впрочем, не достигая, так как после долгою вздоха напряжения на важном и характерном для контр-темы звуке ре-бемоль контр-ответ, как бы сломленный этим неудавшимся усилием, смиряется и понемногу возвращается в свое прежнее состояние. Собственно говоря, речь, следовательно, идет не о двух тональностях, которые противополагаются друг другу: «правильное и периодическое» движение маятника, как отмечается в «Испанском часе», отклоняет мелодию от ясной и устойчивой тональности и вновь возвращает к ней, восстанавливая, таким образом, нечто вроде эквивалента ритмической оппозиции между бинарным и троичным, а также одновременно ритмической и мелодической оппозиции между симметрией и асимметрией.

Исходя из этого видно, что все произведение стремится преодолеть сложную систему оппозиций, которые как бы вложены одна в другую. Главная из них, заявленная с самого начала, находится между мелодией, выраженной самыми ровными и гладкими звучаниями, доверенной к тому же флейте, тембр которой лучше всего заслуживает тех же эпитетов, — и двумя наслоенными друг на друга ритмами, из которых один, кажется, все время хочет быть впереди, а другой — сохранять свое отставание. Мелодия — в силу тональных колебаний — и ритм — в силу своей внутренней двойственности — балансируют между симметрией и асимметрией, выражаясь соответственно через колебания между бинарным и троичным или между тональностью спокойной и тональностью тревожной.

Чтобы примирить эти противоположности, композитор обращается к последнему еще не затронутому в нашем анализе музыкальному измерению: инструментальному тембру. Вступая как солисты, инструменты объединяются попарно, затем комбинируются в возрастающем числе до того момента, когда становится ясно, что всякое разрешение ускользает, приводя к tutti, то есть когда качество переходит в количество и весь имеющийся звуковой диапазон не дает уже никакого выхода. Однако именно в этот момент, когда оркестровое напряжение достигает своего кульминационного пункта, из самого этого бессилия прорывается удачное решение — там, где его и не искали бы, если бы к нему не вели предшествующие неудачи. Отчаявшись найти окончание и не имея возможности идти дальше, оркестр прибегает к последнему средству и повышает тон: он модулирует. Отсюда знаменитая тональная модуляция, внезапно возникающая за пятнадцать тактов до конца, но которая, и это следует сразу подчеркнуть, была подготовлена и подведена тем, что можно было бы назвать ритмической модуляцией: арфа, обосновавшись с цифры [16] на стороне бинарного, на мгновение вторгается в откровенно троичный ритм перед тональной модуляцией, на протяжении которой в последних шести тактах осуществляется ритмический синтез.

Однако эта модуляция — в ми мажор — осуществляется со стороны тональности до-диез минор, энгармоническое значение которой (ре-бемоль) зависит от тональности фа минор (минорная субдоминанта от до), к чему тщетно стремилась контр-тема. Решение, следовательно, находилось в рамках тонального плана; вытесняя две несплавляемые тональности (поскольку одна из них четко не выявляет себя), ми мажор одерживает верх, производя тональную медитацию, которая задним числом допускает наложение и даже временное слияние бинарного и троичного ритмов, так что эта последняя оппозиция отвечает на предыдущую. В течение шести последних тактов аналитический ритм, являющийся комбинацией бинарных оппозиций, объединяется с другим ритмом, приведенным к своему простейшему троичному выражению благодаря большому барабану, литаврам и тамтаму, которые подчеркивают каждый счет: из этих трех инструментов первый является ритмом без тембра, второй — тембром без ритма, третий — звуковым синтезом первых двух. На протяжении четырех тактов доминирует троичный ритм, отмеченный глиссандо тромбонов на второй и третьей долях; на двух финальных тактах все переворачивается, поскольку предпоследний счет берет на себя бинарное членение в двух мотивах, а последний, сведенный к одной сильной доле, возвращает ритму точку опоры, которой он до этого был лишен. Наконец, великолепный диссонанс, занимающий вторую половину предпоследнего такта, созданный из постоянных нот, из восходящих и нисходящих гамм, оказавшихся в одной связке, означает, что впредь больше не остается ничего важного от тембра, ритма, тональности или мелодии.

Итак, даже произведение, построение которого на первый взгляд кажется таким прозрачным, что не требует никакого комментария, ведет свой рассказ как миф, одновременно в нескольких планах действительно очень сложной истории, которую надо привести к развязке. Как часто бывает опять же в мифах, эти одновременные планы в настоящем случае являются планами реального, символического и воображаемого. В самом деле, ритмическая оппозиция бинарного и троичного является вполне реальной. Этого нельзя сказать об оппозиции между симметрией и асимметрией, которая существует имплицитно, а функция ее символизации конкретно возлагается на ритмические и тональные контрасты или на те контрасты, которые проявляются между ритмом мелодии и линией ритма, ставшей мелодической благодаря пиццикато струнных, включенных вместе с арфой в ударные. Наконец, порядок воображаемого связан с оппозицией простого и ясного до мажора и двусмысленного тонального оттенка, возни-

[173]

кающего в контр-теме, поскольку фактически никакая тональность не становится вполне определимой.

Сделанное в начале данного анализа сравнение «Болеро» с вытянутой, так сказать, по плоскости фугой было не совсем ложным. Оно было бы неприемлемым, если бы исходя из содержания произведения нельзя было воссоздать настоящую фугу. Но если это содержание может существовать лишь в форме линейного ряда, то не потому ли как раз, что оно таит в себе несоответствия, исключающие более сжатую по объему организацию? Однако эти же самые несоответствия — чтобы их можно было примирить — порождают истинную фугу: идеальную, настоящую и чисто формальную, которая поднимается подобно некоему духовному телу, эманирующему из простертых членов другого. И тогда, как и в настоящей фуге, наслоенные планы реального, символического и воображаемого преследуют друг друга, нагоняют и частично совмещаются — вплоть до открытия правильной тональности, хотя на протяжении всего произведения она оставалась в состоянии утопии. Поэтому, когда модуляция приводит, наконец, к соединению и совпадению порядка реального и порядка воображаемого, другие оппозиции также снимаются: благодаря взаимному наложению бинарный и троичный принципы становятся совместимыми; на тех же основаниях и под воздействием идущей от тонального плана медиации явная антиномия между симметрией и асимметрией преодолевается. После высшего и внезапного смятения партитура — как после хорошо исполненного тяжелого труда,— завершается священной паузой.

Послесловие переводчика

Концепция Леви-Стросса впервые рассматривает проблемы музыки через призму лингвистики и семиотики. Она вызвала большой интерес и оживленные споры. Наряду с положительными откликами и оценками были, разумеется, и критические. Противники музыкальной семиотики упрекают Леви-Стросса в том, что его исследования носят слишком общий, универсальный и гипотетический характер, вследствие чего музыка перестает отличаться от других знаковых систем. Некоторые считают философский аспект его концепции «блестящим», тогда как музыковедческий план — «несколько поверхностен и может вызывать упреки»[12]. Представители семиотики, в частности У. Эко, высказывают возражения против распространения Леви-Строссом на музыку понятия двойной артикуляции, считая, что она применима только к вербальному языку. Другие утверждают, что используемый им структурный метод не позволяет в полной мере выявить «первородство» музыки именно как «эстетического языка»[13], ее чувственно-эмоциональный аспект. В целом же оценки оказались положительными. Даже такой его строгий критик, как Ж.-Ж. Наттьез, являющийся на сегодня главной фигурой западной музыкальной семиотики, признает, что анализ Леви-Стросса «проливает новый свет на произведение[14]. Так или иначе, но, несмотря на то, что высказанные в адрес концепции Леви-Стросса замечания представляются в той или иной мере обоснованными, она оказала большое влияние на развитие музыкальной семиотики. Более того, многие положения концепции Леви-Стросса, прежде всего его идеи о мифологической структуре музыкальных произведений, нашли применение в других областях семиотики. Они, в частности, широко используются в пластической семиотике, в особенности в исследованиях таких ее представителей, как Ф. Тюрлеманн и Ж.-М. Флош.

Помимо уже отмеченных, в этом исследовании проявилась еще одна примечательная особенность. Она заключается в том, что осуществленный Леви-Строссом анализ нельзя назвать в строгом смысле структурным и формальным, хотя необходимые черты и признаки такого анализа налицо. Леви-Стросс вычленяет в произведении определенное число элементов, производит при этом требуемые преобразования, устанавливает меукду ними разного рода отношения, приводит схему и т. д. И Наттьез, оценивая исследование в данной перспективе, отмечает, что «все, что в нем говорится о формальных структурах партитуры, находит полное подтверждение»[15]. Тем не менее, этот анализ по своей природе является двойственным. При вычленении элементов произведения и установлении между ними отношений Леви-Стросс нередко полагается не только на формальные, но и на интуитивно-семантические критерии. Поэтому основой создаваемых в ходе анализа структур часто служат не формальные связи, а игра значений и метафор,, между которыми обнаруживаются отношения оппозиции, контраста, эквивалентности, симметрии, асимметрии и т. д. В его рассуждениях формальный анализ самого произведения постоянно смешивается с описанием восприятия этого произведения, в котором на передний план выходят семантические аспекты, причем роль восприятия нередко доминирует. Поэтому не без основания некоторые исследователи полагают, что действительный предмет изучения Леви-Стросса — это «логика эстетического восприятия»[16].

Да, Леви-Стросс все-таки не является лингвистом. Однако главное объяснение следует искать в особенностях самого изучаемого объекта. Леви-Стросс отмечает, что для идентификации единиц мифа (мифем) не существует четких и строгих критериев и при их вычленении речь может идти лишь о приближениях, пробах и ошибках, что в отличие от единиц языка они лишены определенности и их выделение становится результатом долгого и порой мучительного вызревания мысли и неожиданных интуитивных прозрений, что во всем этом нет каких-либо строгих процедур, которые можно было бы четко изложить и с помощью которых кто-то другой мог бы получить такие же результаты.

Конечно, музыка существенно отличается от мифа. Давно замечено, что из всех искусств музыка находится ближе всего к человеческой речи, что ярко проявляется в пении, в присущей языку музыкальности, в удивительной способности некоторых инструментов очень точно подражать человеческой речи. Наконец, только музыка наделена своей собственной и строго построенной нотной системой, сравнимой с фонологической системой языка, что, несомненно, значительно облегчает выделение в ней дискретных единиц. Тем не менее, несмотря на указанные сходства, применить лингвистику к

[174]

музыке в целом оказывается не намного легче, чем к мифу. Поэтому лингвистика в значительной мере выступает у Леви-Стросса не столько средством непосредственного анализа музыкального произведения, сколько вторичным средством «рационализации» и упорядочивания уже полученных результатов, к которым он пришел иными, традиционными путями.

В подобной ситуации оказываются и другие исследователи, в частности, Н. Рюве. Будучи одновременно лингвистом и музыковедом, он, конечно, располагает более широкими возможностями. В 60-е и 70-е годы он намеревался разработать по-настоящему эксплицитную (ясно и четко изложенную), строго формализованную и воспроизводимую концепцию анализа музыки. Многое ему действительно удалось сделать. Вместе с тем, Рюве признает, что в ходе анализа Дебюсси ему приходилось относить к одной и той же группе единицы, длительность которых была лишь «приблизительно той же», что некоторые единицы «были получены интуитивно», что воспроизводимость его исследовательских процедур является не совсем полной[17]. Осознание неизбежности подобных отступлений от метода, того, что в процессе анализа произведения далеко не все удается сделать эксплицитным и формализуемым, в конечном счете привело Рюве к разочарованию в музыкальной семиотике. В какой-то мере это чувство испытал и Наттьез. Оценивая эволюцию своего отношения к эвристическим возможностям современной лингвистики применительно к музыке, он отмечает: «В первых наших текстах… мы представляли себе лингвистическую строгость как абсолютную панацею; сегодня мы этого больше не утверждаем»[18]. Оставаясь верным музыкальной семиотике, Наттьез тем не менее приходит к пониманию необходимости внесения в нее существенных корректив. Семиотика не должна ограничиваться одним только внутренним, «нейтральным» анализом произведения, так как фактически этот уровень нельзя выделить в чистом виде, ибо он всегда будет оставаться «грязным», в нем всегда будет присутствовать что-то от восприятия произведения. Поэтому вместо прежней, «одномерной» семиотики структуралистского типа он начинает разрабатывать трехмерную, или трехстороннюю концепцию музыкальной семиотики, в которой выходит за рамки принципа имманентности и включает в поле исследования все стороны музыкального процесса: создание произведения, его структурно-формальный анализ и восприятие.

В настоящее время в западной музыкальной семиотике представлены две основные тенденции. Представители одной из них противостоят традиционному подходу и с помощью моделирования, формализации и других современных методов стремятся поднять музыкознание на уровень строгой и точной научной дисциплины. В наиболее разработанном виде ее развивает Наттьез. Однако выигрывая в строгости и точности, это направление проигрывает в том, что в силу своей исключительной сложности оказывается недоступным сколько-нибудь широкой публике, лишается важной социально-культурной роли посредника между произведением и слушателем. К тому же в нем метаязык анализа в той или иной мере подавляет и поглощает индивидуальные особенности исследуемого произведения, лишая его неповторимого своеобразия. Наконец, воздерживаясь от ценностных и эстетических суждений,

оно способствует укреплению эстетического релятивизма, ведет к культурному усреднению и нивелированию.

Приверженцы второго направления предпочитают занимать примирительную позицию по отношению к традиционному подходу, воспринимая его наследие без предубеждения, сохраняя и развивая многие его преимущества. Они не стремятся любой ценой приобрести статус строгой научности, не абсолютизируют возможности моделирования и формализации. Эта тенденция все больше становится доминирующей, что подкрепляется эволюцией взглядов того же Наттьеза. Одним из конкретных ее примеров в значительной мере можно считать анализ «Болеро» Равеля, выполненный Леви-Строссом.

Перевод с французского, предисловие и послесловие Д. Силичева

Опубл.: Музыкальная академия. 1992 № 1. С. 167-173.

[1] Леви-Стросс К., Из книги «Мифологичные 1».— В сб. «Семиотика и искусствометрия», М., 1972, с. 26.

[2] Там же, с. 43.

[3] Levi-Strauss С, Le cru et le cuit, Paris, 1964, p. 24.

[4] Levi-Strauss С, L’Homme nu, Paris, 1971, p. 584.

[5] Ibid., p. 583.

[6] Ibid., p. 589—590.

[7] Ibid., p. 578.

[8] Ibid., p. 579.

[9] Леви-Стросс К., Из книги «Мифологичные I», цит. изд., с. 37.

[10] Levi-Strauss С, Le cru et le cuit, op. cit, p. 26

[11] Ibid., p. 25.

[12] Leumarie-Ortis J., Levi-Strauss et la musique dans “Le cru et le cuit”, in: Musique en jeu, 1978, N 33, p. 89.

[13] Court R., Musique, mythe, langage, in: Musique en jeu. 1973, N 12, p. 58.

[14] Nattiez J.-J., Analyse musicale et semiologie: le structura-lisme de Levi-Strauss, in: Musique en jeu, 1973, N 12, p. 75.

[15] Ibid.

[16] Simonis J., Claude Levi-Strauss ou la “Passion de l’inceste”, P., 1968, p. 12.

[17] Ruwet N., Langage, musique, poesie, P., 1972, p. 113, 117, 118.

[18] Nattiez J.-J., Musicologie generale et semiologie, Paris, 1987, p. 208—209.

- Размещено: 27.06.2012

- Автор: Леви-Стросс К.

- Ключевые слова: Равель, Леви-Стросс, Болеро, анализ, семиотика, музыкальная семиотика

- Размер: 51.91 Kb

- © Леви-Стросс К.

- © Открытый текст (Нижегородское отделение Российского общества историков – архивистов)

Копирование материала – только с разрешения редакции