[153]

Формообразование как система общих закономерностей музыкального мышления мало изучено в нашем музыковедении. Между тем важность этой проблемы не подлежит сомнению. В музыкальном мышлении формообразование выступает как фактор синтезирующий. Отдельные элементы музыкального языка — интонация, гармоническая последовательность или ритмический рисунок — не могут существовать даже в воображении композитора «вне времени и пространства»; тем более они требуют структурной определенности при своей реализации в звучащей музыкальной ткани. Эта структурная определенность может быть весьма различной, начиная от импровизаций, где свободное развитие ведущего элемента допускает большие или меньшие масштабы его развертывания, до стабильных музыкальных форм. Последние как раз и отличаются определенным уровнем структурного мышления, то есть степенью организованности связей элементов во времени.

В структурном художественном мышлении всегда взаимодействуют между собой две стороны: специфическая и общелогическая. Первая предполагает закономерные связи выразительных средств данного вида искусства: в музыке — мелодии, гармонии и ритма, в поэзии — ритма и рифмы, в театре —всех компонентов действия и т. д. Вторая сторона выражает общую логику развертывания художественного текста во времени или построения его в пространстве: контрасты или уподобления элементов, их чередование, закономерности в общей перспективе развития и т. п.

Несомненно, что общелогическая сторона художественного мышления является определяющей, первичной, так как общие законы мышления едины для всех его областей. Естественно, что на единой логической основе сближаются между собой и разные виды искусства. Как будет показано в дальнейшем,

[154]

группа временных искусств имеет целый ряд общих принципов формообразования, а некоторые из этих принципов совпадают и с закономерностями структуры искусств пространственных[1].

Но в процессе эволюции художественного творчества, по мере обогащения выразительных средств, возникают стабильные модели структурного мышления, претворяющие общую логику в определенных типах связей специфических элементов, которые могут повторяться во множестве разных произведений. Так появляются типовые художественные формы, которым тоже соответствуют определенные принципы построения, но уже вторичные, основывающиеся на усложнении или взаимодействии первичных (общелогических).

Замечательно, что при общей тенденции всех искусств к разного рода канонам в области жанров и художественных приемов, типовыми формами в указанном здесь смысле обладают только два вида: поэзия и музыка. В поэзии это — рондо, триолет, сонет и пр.; в музыке — тоже рондо, а также фуга, трехчастная, сонатная и другие формы, хорошо известные всем музыкантам[2].

Объяснить причину такого особого положения музыки и поэзии пока можно лишь предположительно. Оба этих вида искусства могут быть не связаны непосредственно с формами самой жизни, поэтому их структура как правило не определяется (в музыке) или может не определяться (в поэзии) последовательностью жизненных событий или прообразов. В то же время богатство духовного содержания музыки и поэзии, характерная для них сложность философских обобщений требуют особой заботы об эффективности восприятия. Последнее, в отличие от восприятия других видов искусства, не находит опоры в прямой аналогии с привычными жизненными явлениями и требует постоянной «поддержки» в специфических композиционных закономерностях. Важнейшее значение при этом имеет создание инерции восприятия[3], позволяющей слу-

[155]

шателю предвидеть ход дальнейшего развертывания формы-процесса: так как в музыке, а очень часто и в поэзии, в качестве основы такого предвидения не выступает логика конкретных жизненных событий, она закономерно восполняется логикой типовых художественных форм.

Итак, в сфере структурного художественного мышления правомерно разграничить две группы принципов — общелогические и специфически-конструктивные, которые порождают типовые формы. Задача данной статьи привлечь внимание к первой из этих групп как основополагающей в музыкальном формообразовании, но недостаточно изученной, а также осветить некоторые аспекты соотношения тех и других принципов и диалектики их взаимных переходов.

Общелогические принципы структурного мышления бесконечно многообразны: среди них есть простые и сложные, основные и производные; наиболее общие, без которых не обходится ни одна художественная структура, и обладающие более конкретным «радиусом действия»; известные с древних времен народному искусству и появившиеся на гораздо более поздних стадиях развития профессионального творчества. Кроме того, как это свойственно природе искусства, самые простые, древнейшие принципы, продолжая действовать, не утратили своего значения и поныне в более широком и сложном претворении.

Все это весьма затрудняет систематизацию общелогических принципов. Однако, если иметь в виду в первую очередь музыку, а также и другие временные искусства, в основу систематизации можно положить закономерную связь принципов формообразования с известной формулой Асафьева imt, определяющей в любом произведении или его части первоначальный импульс (i), движение (т) и завершение (t). Трем основным функциям, отмеченным асафьевской формулой, очевидно, должны соответствовать и определенные принципы структурного мышления.

Для того чтобы процесс развертывания музыки начался, необходимо действие особого принципа, который естественно назвать изложением. Незаменимость его подтверждает тот простой факт, что в любых, даже самых древних и примитивных, напевах обнаруживается какое-то развитие, знаменующее собой качественно иную стадию по сравнению с началом. В таких простейших случаях принцип изложения полностью совпадает с функцией i. Однако в достаточно сложных произведениях, где действие асафьевской формулы становится многоплановым, значительный раздел (например, период) может быть подчинен в целом принципу изложения, тогда как внутри этого раздела есть свои imt.

[156]

Какие же принципы соответствуют собственно развитию, или функции «движения» в асафьевской триаде? Их иерархию целесообразно представить, начиная с самых простых и общих, лежащих в основе всех музыкальных форм, и постепенно продвигаясь к более сложным и производным[4].

В качестве наиболее простых принципов развития выступают два —повторение и сопоставление. В книге «Музыкальная форма как процесс» Асафьев указывает близкую пару принципов — тождество и контраст, которые он трактует очень широко, понимая под тождеством и повторность с изменениями первоначального материала (например, в вариациях или фуге), а под контрастом —любое, не обязательно глубокое его обновление. В таком предельно широком истолковании асафьевская пара принципов целиком охватывает обе имеющиеся возможности развития, потому что в процессе последовательного развертывания музыкальной ткани действительно может происходить либо обновление, либо повторение. Однако если стремиться к более конкретной типологии формообразующих принципов и трактовать понятия тождества и контраста в более узком смысле, термины Асафьева оказываются недостаточными.

В самом деле, простое повторение в музыке, в отличие, например, от архитектуры, строго говоря, тождеством не является: даже если исполнитель не вносит никаких новых оттенков, восприятие повторяемого фрагмента будет качественно отличаться от первоначального, будет носить характер подтверждения, внушения, а не первого импульса, то есть иметь иной художественный смысл. Именно поэтому повторение и можно считать одним из простейших принципов развития, связанных с функцией т.

Контраст же в искусстве вообще можно понимать как определенный эстетический результат, достигнутый на основе какого-либо принципа развития, причем в узком смысле можно называть контрастом не всякое различие, а лишь обладающее определенной степенью глубины или яркости. Поэтому и предпочтительнее термин «сопоставление», предполагающий новизну следующего за данным раздела при той или иной степени их различия; понятие же контраста следует считать частным случаем сопоставления.

Два простейших принципа на первый взгляд кажутся резко неравноправными по своим художественным возможностям, так как сопоставление дает максимальный обновляющий

[157]

эффект, повторение же — минимальный. Однако для осуществления более или менее длительного развития они важны в равной мере, ибо этот процесс может строиться только на взаимодействии обоих принципов. В музыке, благодаря тонкости, эфемерности ее художественного материала, сплошной ряд сопоставлений (abсd… и т. д.) оказывается неустойчивым и ускользающим при восприятии; повторение же служит тем уравновешивающим фактором, который способствует закреплению в памяти важнейших «вех» развития. Неслучайно эволюция музыкальных форм, достигая все большей сложности, не вытеснила принципа простого повторения: он сохраняет свою силу на разных уровнях, начиная от «внушения» отдельных концентрированных по выразительности интонаций (как, например, в начале сонаты Бетховена ор. 31 № 3) до повторения крупных частей музыкального целого (например, экспозиции в сонатной форме).

В свете новых научных данных становится ясным еще один незаменимый аспект взаимодействия двух простейших принципов: только с помощью повторения может быть создана инерция восприятия на внутритекстовом уровне, обеспечивающая «эффект неожиданности» при появлении нового элемента, то есть в момент сопоставления, нарушающего инерцию. Эту закономерность можно наблюдать во множестве случаев, включая как стереотипы (например, периодичность с переменой в четвертом построении), так и отдельные гениальные находки (например, потрясающий эффект вторжения разработки в Шестой симфонии Чайковского после повторения замирающих интонаций заключительной партии).

Ближайшая пара принципов, производная от повторения и сопоставления, это — варьирование и чередование. Первый из них, очевидно, и произошел от повторения, причем весьма вероятно, что здесь сыграло роль отмеченное выше свойство музыки —осмысление повторяемого как нового: с древних времен народ интуитивно стремился реализовать эту потенциальную потребность в варьировании. Чередование же (ababab…) можно рассматривать как «повторение сопоставлений» (ab + ab + ab…).

Оба производных принципа широко используются в музыке, как народной, так и профессиональной, включая наиболее сложные и высокие ее образцы.

В претворении варьирования можно усмотреть два типа: один —непосредственно интуитивный, другой — строгий или рационально организованный. При неизбежности взаимодействия этих типов (например, в секвенциях или вариациях на basso ostinato), их самостоятельная роль в музыке достаточно велика. Первый тип проявляется в народной музыке, а также во многих видах классических вариаций (например, в так называемых орнаментальных). Его характеризуют свобода из-

[158]

менений, не предопределенная каким-либо конструктивным приемом, а также связанная с этим ведущая роль мелодического варьирования. Второй тип впервые заявил о себе в полифонии строгого стиля, где сформировались рациональные приемы имитаций. Позднее он сыграл прогрессивную историческую роль как один из факторов противодействия импрессионистским и экспрессионистским тенденциям, угрожавшим конструктивной организованности музыкального искусства. В конце XIX и в XX веке этот тип обогатился новыми приемами: таковы, например, варьирование гармонического комплекса, характерное для позднего Римского-Корсакова, или строго продуманная ритмическая вариантность Стравинского. Как показывают эти примеры, при втором типе ведущую роль играет некая предварительная конструктивная идея; варьированию же могут подвергаться как мелодическая линия, так и все другие элементы музыкальной ткани. В

музыке XX века принцип варьирования достигает своеобразной поляризации: если мобильные структуры представляют собой апогей в развитии свободного типа, то четыре формы додекафонной серии — крайнее выражение строгого.

Принцип чередования также пронизывает собой эволюцию музыкальных форм. Среди народно-песенных структур он вызвал к жизни еще одну разновидность периодичности, помимо известных и отмеченных в учебниках пар и групп. Эта разновидность, которую можно назвать «периодичностью чередования», отличается от всех прочих повторением не подряд, а на расстоянии, через контрастирующий элемент (вспомним русскую народную песню «Сидел Ваня на диване»). В более крупном масштабе на принципе чередования основывается запев и припев куплетной песенной формы, а среди более высоких типов строения профессиональной музыки — так называемая трех-пятичастная форма. В двойной двухчастной форме объединяются принципы чередования и варьирования, так как во второй раз ее части проводятся в измененном виде.

Все это — примеры чередования в прямом и элементарном смысле, когда происходит многократное сопоставление одних и тех же двух частей или разделов. Гораздо большее значение имеет широкое претворение этого принципа, при котором внутри каждого из двух рядов — четного и нечетного —достигается общность благодаря какому-либо эстетическому признаку. Многие сюиты на всем своем протяжении основываются на чередовании частей по темпу, а вокальные циклы — на чередовании романсов с постоянным сопоставлением каких-либо двух планов содержания. В четырехчастной сонатной форме Бетховена относительно сдержанные экспозиция и реприза чередуются с максимально напряженными разработкой и кодой.

Двукратное сопоставление по одному эстетическому принципу объединяет (помимо прочих средств) некоторые сонатно-

[159]

симфонические циклы с неклассическим соотношением частей. Например, нечетным частям Пятой симфонии Шостаковича, выражающим скорбное сосредоточенное размышление, противопоставляются четные части, полные динамической активности и в большей степени связанные с внешним течением жизни. Аналогичную концепцию имеет и трио e-moll Шостаковича. Подобная «ямбическая» организация свойственна и другим циклам, начинающимся с медленной части — например, Седьмой симфонии или Девятой сонате Прокофьева.

Наконец, можно указать пример цикла, где принцип чередования используется в основном своем виде. Это —соната Бетховена As-dur. op. 110: чередование ариэтты и фуги выражает важнейшую для ее концепции идею противопоставления пассивной скорби и активной силы разума.

Все рассмотренные до сих пор простейшие принципы формообразования, как основные, так и производные, широко распространены в других видах искусства. Общеизвестна роль повторности и варьирования в народном эпосе. Не менее типичны для него и сопоставления: богатыря и грозного чудища, доброго и злого волшебства, человека и природы, реального и фантастического миров. Принцип чередования в других временных искусствах, как и в музыке, обогащается свободным претворением без масштабного соответствия частей и точных структурных единиц: об этом свидетельствуют многочисленные примеры, начиная от перекрестной рифмы в поэзии и кончая эпическими жанрами литературы, где нередко чередуются какие-либо картины или различные планы повествования. Так, сцены войны и мира чередуются в эпопее Льва Толстого. В романе Булгакова «Мастер и Маргарита» легендарные картины древнего Ершалаима чередуются с основными частями сюжета, в которых, в свою очередь, есть чередование сатирической мениппеи и повествования о главных героях.

Художественные формы пространственных искусств также неминуемо пользуются рассмотренными принципами; особенно наглядно они выступают в архитектуре.

Однако, при всей широте распространения простейших принципов, их художественные возможности все же ограничены, причем определенная ограниченность сильнее сказывается в музыке, чем в других видах искусства. Как уже говорилось, длительный ряд сопоставлений порождает здесь своеобразную неустойчивость при восприятии. Повторение, применяемое в музыке значительно активнее, чем в других временных, искусствах, сопровождается резким снижением количества информации и угрозой монотонии. То же, хотя и в меньшей степени, можно сказать о чередовании и варьировании, если их действие не подкрепляется одновременным участием иных закономерностей,

[160]

Как преодолевается отмеченная ограниченность? Прежде всего — при помощи ряда более сложных принципов, производных, главным образом, от сопоставления, которые управляют процессом развития, определяя его общую направленность и характер.

Сюда относится принцип продвижения, заключающийся в «цепной связи» между звеньями сопоставлений, при которой каждый из соседних разделов сохраняет элемент предыдущего, присоединяя к нему новое продолжение (по формуле: ab + bс + cd и т. д.)[5]. От сплошного ряда сопоставлений продвижение отличается гораздо большей устойчивостью и стройностью благодаря постепенности каждого «шага» и сравнительному сопоставлению старого с новым. Обычно этот принцип выражается в подхвате последнего элемента предыдущего раздела, но возможна и противоположная разновидность: введение начального элемента последующего раздела на исходе предыдущего. Такое «продвижение путем предвещания» реализуется в тех многочисленных случаях, когда в конце предъикта появляется предвестник темы следующей части (особенно типично — перед репризой).

Замечательно по своей свежести и простоте продвижение в Девятой сонате Прокофьева: в конце каждой ее части, в основном самостоятельной по музыке, эскизно намечается главная тема следующей — вплоть до финала, в коде которого возвращается тема первого Allegretto. Так создается кругообразный цикл, не знающий прецедентов в инструментальной музыке.

Несомненно, что продвижение — общелогический принцип развития. Он проник в музыку из народной поэзии, с которой перекликаются в этом смысле и другие временные искусства. Так, в театральной драматургии существует понятие «звеньевой концовки»: это реплика «под занавес», связывающая данную картину с последующей. Но особенно интересна в этом отношении поэтическая форма «венок сонетов». Каждый из четырнадцати входящих туда сонетов начинается одной из строк заключительного «магистрала» (пятнадцатого сонета в «венке») и оканчивается следующей его строкой, с которой начинается новый сонет. Последний перед магистралом, четырнадцатый сонет оканчивается первой строкой магистрала. Таким образом, вся «цепная связь» цикла оказывается построенной и замкнутой так же, как и в Девятой сонате Прокофьева.

В ряду многократных сопоставлений направленность процесса развития может регулироваться следующими тремя принципами: постепенным нарастанием контраста, постепен-

[161]

ным смягчением контраста и накоплением контраста. Все они призваны противостоять неустойчивости длительного ряда сопоставлений, очерчивая общую перспективу развития.

В музыке наиболее ярко выступает первый из этих принципов, который можно встретить во множестве циклических форм, начиная от старинной танцевальной сюиты и кончая сонатно-симфоническими циклами (например, в b-moll’ной сонате Шопена, Первой сонате Скрябина или Второй симфонии Онеггера). Противоположный принцип, предполагающий постепенное сближение соседних звеньев, представляется значительно менее эффективным: потенциально он может притуплять внимание слушателя, тогда как непрерывное «crescendo контрастов» способно привлекать все сильнее до самого конца композиции. Но тем более интересно, что принцип посте-пенного смягчения контраста все же встречается, причем в достаточно крупных музыкальных произведениях; связанная же с ним трудность восприятия в таких случаях преодолевается с помощью каких-либо компенсирующих факторов.

Например, в «Крейслериане» Шумана, с ее постепенно сужающейся перспективой контрастов, «драматургический интерес» поддерживается благодаря все большему подчинению сквозного развития динамически активному, «флорестановскому» началу, а также, при сближении между собой крупных номеров в целом, яркой контрастностью на гранях этих номеров.

Однако не всегда степень контрастирования изменяется по какой-либо одной неуклонной линии — восходящей или нисходящей. Композиция может быть построена так, что при разнообразных по яркости и глубине контрастах между соседними звеньями степень обновления материала по сравнению с началом все более возрастает, и общая перспектива развития приводит к максимальному контрасту последнего раздела с первым. В этом и заключается принцип накопления контраста. Его можно наблюдать во многих рапсодиях, а также в вариационных и некоторых сонатно-симфонических циклах, например, в «Серьезных вариациях» Мендельсона, Третьем квартете Чайковского, в Шестой или Двадцать пятой симфониях Мясковского.

В сюжетно-временных видах искусства принцип накопления контраста выступает как одно из мощных средств повышения напряженности действия. Иногда он перерастает и в частный принцип нарастания контраста, причем границу между ними бывает трудно определить в силу сложности и многоплановости развития. Для произведения с острым, напряженным сюжетом характерно все-таки нарастание контраста: вспомним романы Достоевского (например, первую часть «Идиота», кончая вечером у Настасьи Филипповны) или некоторые фильмы, захватывающие динамикой своего сюжета (например, французский фильм «Пир хищников»).

[162]

В подобных произведениях принципы накопления или нарастания контраста обычно дополняются еще одним — принципом прогрессирующего сжатия, способствующим ускорению темпа, повышению «плотности» развития к концу. В сюжетно-временных искусствах он настолько известен, что не нуждается в примерах. Среди музыкальных жанров этот принцип особенно типичен для поэмно-балладных композиций, но отражается и в различных других явлениях музыкальной формы: например, в сокращении реприз или вторых предложений периода, в ускорении модулирования к концу некоторых произведений, в том, что прием attaca чаще встречается перед финалом цикла и т. п.

Рассмотренная группа принципов, управляющих процессом развития, подводит нас к еще более высокому уровню структурного мышления. Его составляют принципы, раскрывающие закономерность связи собственно развития (функции т) с крайними стадиями процесса, то есть функциями i или t. Принципы, о которых пойдет сейчас речь, образуют диалектические пары противоположностей: 1) расхождение от тождества и сведение к тождеству[6]; 2) композиционная проекция и резюмирование.

Сущность первого из этих принципов лучше пояснить на примере периода повторного строения. Исходный импульс, открывающий его первое предложение, возобновляется в начале второго. Это создает инерцию восприятия, которая нарушается новым продолжением и заключительной каденцией сопоставляемой с серединной. Именно нарушение инерции восприятия способствует слитности обоих предложений и подчеркивает гармоническое сопряжение на расстоянии разных каденций («вопрос —ответ»), его качественное отличие от простого сопоставления. Если вспомнить историю периода, то нетрудно убедиться, что она шла как раз по пути все более решительного расхождения от тождества. В самом деле, простая периодичность лишь тогда превратилась в период, когда было достигнуто различие, между каденциями двух сходных предложений. Эволюция периода от простейшего, с минимальным различием каденций (какие встречаются, например, в творчестве французских клавесинистов) к зрелому классическому связана прежде всего со степенью контраста во втором предложении, с отличием его внутреннего развития от первого, наконец, с возникновением там общей кульминации периода. Периоды повторного строения, второе предложение которых начинается в другой тональности или варьируется, основываются на дальнейшем усложнении того же принципа: расхождение от тождества заменяется в них расхождением от подобия.

[163]

Различные поздние образцы расхождения от тождества или подобия восходят к старинным полифоническим формам — двухчастной, монотематической сложной трехчастной (встречающейся, например, в крайний частях концертов И. С. Баха) и фуге: основные разделы в них, как правило, определялись проведением главной темы в различных тональностях, непрерывно переходящим в последующее развитие как бы в разных направлениях.

Отмеченная непрерывность перехода импульса в развитие —весьма важная особенность рассматриваемого принципа, отличающая его от простого сопоставления или чередований. Аналогичная особенность свойственна и противоположному принципу —сведению к тождеству (или подобию): согласно этому принципу неизменные разделы должны непосредственно заключать каждое новое построение, как бы выливаться из него и, таким образом, служить постоянным итогом. Здесь также сказывается отличие, с одной стороны, от

сопоставления и, с другой стороны, от рондообразности: мысль, как бы пытаясь продвинуться в новом направлении, неизбежно сворачивает на один и тот же предуказанный путь. Благодаря этому, с помощью сведения к тождертву можно иначе и глубже, чем в рондо, выразить сущность «idee-fixe», что и реализуется в вокальной или сценической музыке: вспомним щемяще-скорбную лейтинтонацию в романсе Танеева «Сталактиты» или главный лейтмотив Ивана Хованского, с его упрямо «долбящей» заключительной попевкой.

Своеобразна драматургическая роль сведения к подобию в ноктюре Шопена H-dur. Op. 32, где этот принцип действует в сочетании с рондообразностью, дополняя и усиливая порождаемый ею художественный эффект.

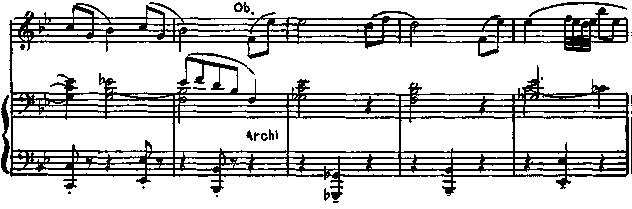

Две крупные части ноктюрна, контрастирующие тематически и тонально, связаны рефреном, которым становится середина первой части, а также общей для обеих частей итоговой каденцией, оригинально гармонизованной и рельефно выделенной автором с помощью динамических и агогических оттенков:

Эта каденция своей плавной и закругляющей мелодической линией гармонирует со светлой и уравновешенной главной те-

[164]

мой ноктюрна, но входит в противоречие с элегической второй частью, тем более, что завершает тонально преобразившийся рефрен (в доминантовом gis-moll). Как следствие возникают непредвиденные «музыкальные события»: каденция не «досказывается», а как бы наталкивается на прерванный оборот, влекущий за собой сначала динамически контрастное расширение, а при повторении всей второй части —вторжение таинственной и горестно-драматической коды, скорбно завершающей ноктюрн в одноименном миноре. Так цепь неожиданностей, основанная на упорном возвращении итога ради его отрицания, составляет тревожный подтекст, предвещающий, подобно предчувствию, трагическую развязку. Без этого, словно намеченного пунктиром, дальнего плана кода ноктюрна могла бы показаться странной и даже драматургически неоправданной.

В других временных видах искусства оба противоположных принципа (расхождение и сведение к тождеству) также находят себе место. В художественной прозе они обычно претворяются в крупном композиционно-смысловом плане: например, каждая часть в романе Томаса Манна «Волшебная гора» начинается с главы, содержащей авторские рассуждения о смысле времени. В поэзии же очень часто можно встретить буквальное выражение этих принципов. Так, мудрая грустная умиротворенность пушкинского стихотворения «Я Вас любил» зависит от выразительного внушения этих слов, открывающих каждый небольшой раздели формы и повторяющихся со своеобразным ускорением: в начале первой и второй строф, а затем внутри второй строфы:

Я вас любил: любовь еще, быть может,

В душе моей угасла не совсем;

Но пусть она вас больше не тревожит;

Я не хочу печалить вас ничем.

Я вас любил безмолвно, безнадежно,

То робостью, то ревностью томим;

Я вас любил так искренно, так нежно,

Как дай вам бог любимой быть другим.

Символическое значение образа Ночной Фиалки в поэме Блока подтверждается принципом сведения к тождеству: основные образно-смысловые разделы поэмы отграничиваются завораживающие мерным звучанием одного и того же стиха: «…Что зовется Ночною Фиалкой».

Другая пара диалектически противоположных принципов выражает более глубокую связь процесса развития с функциями i и t. Композиционная проекция предполагает предварительное, как бы конспективное, изложение основных моментов

[165]

будущего процесса развития; принцип резюмирования —сжатое напоминание этих моментов по окончании процесса, в качестве подтверждающего итога[7].

Принцип композиционной проекции может проявляться в музыке весьма разнообразно: как в отдельных аспектах музыкального языка (например, в тональном плане, предвосхищаемом вступительными гармониями), так и в общей тематической последовательности, эскизно намечаемой во вступлении (например, во вступительной каденции Первого концерта для виолончели с оркестром Тищенко). План процесса развития может быть дан как предварительно, так и входить в первую стадию самого этого процесса. Например, цикл Второй фортепианной сонаты Прокофьева как бы «запрограммирован» в экспозиции ее первой части: скерцо, Andante и финал обнаруживают отчетливые образно-музыкальные ассоциации со связующей, побочной и заключительной партиями сонатного аллегро.

Противоположный принцип резюмирования широко известен в музыке, и аспекты его действия приблизительно те же. Но в отличие от композиционной проекции, он, как правило, бывает результатом сознательного замысла и выражается достаточно отчетливо, так как рассчитан на ретроспективное осознание его слушателем.

Ограничимся одним примером из цикла «Благородные и сентиментальные вальсы» Равеля, где принцип резюмирования претворен необычно и тонко. Последний вальс, названный автором «Epilogue», между проведениями темы содержит интонационные реминисценции из предыдущих частей цикла. Почти все они даются завуалированно, в виде намека, как бы сквозь дымку неясных воспоминаний, что создает характерное для импрессионизма ощущение поэтической недосказанности. И только тема-рефрен второго вальса явственно напоминается в самом конце цикла, составляя его элегическое завершение.

Последняя пара рассмотренных нами принципов также не чужда другим временным видам искусства. Композиционная проекция издавна использовалась в театре: например, персонажи комедии dell’arte в пантомиме перед началом спектакля намечали контуры его будущего действия. Примером резюмирования может служить уже упоминавшаяся поэтическая форма «венок сонетов», в которой заключительный сонет —магистрал —целиком состоит из строк предыдущих.

[166]

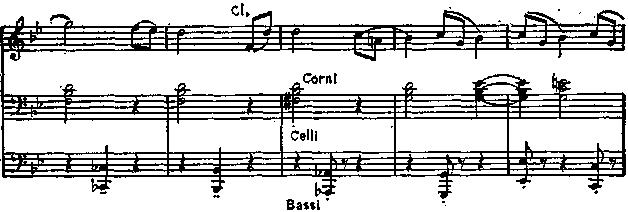

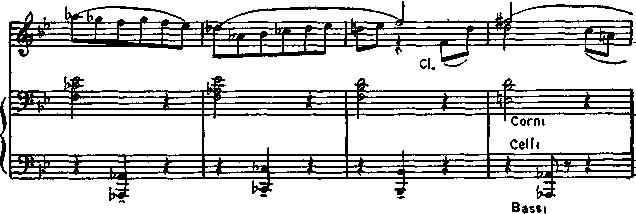

Последовательно рассматривая связь общелогических принципов с формулой Асафьева, нетрудно убедиться в том, что завершающая функция t может быть реализована различными принципами развития. В самом деле, завершение может быть достигнуто в результате повторения или варьирования (последнее звено вариантной периодичности в народной песне, финальная вариация), с помощью сопоставления (кода на новой теме). Оно может выступать и в виде сведения к тождеству или резюмирования. Напомним, что последние два принципа входят в диалектические пары с противоположными им расхождением от тождества и композиционной проекцией. А это значит, что каждая из таких пар может фигурировать и в качестве принципов целостного структурного мышления, создавая основу полного процесса, ограниченного определенными рамками пространства и времени. Иными словами, пара обще-логических принципов может выполнять функцию музыкальной формы. Приведем в качестве примера тему Andantino semplice из Шестнадцатой симфонии Мясковского:

[167]

Оригинальную структуру этой темы нельзя считать двухчастной формой, так как первые две фразы, оканчивающиеся несовершенной каденцией, конечно, не составляют периода. К периоду скорее близка вся форма темы. Однако варьирован-

[168]

ные повторения одного второго предложения не типичны для периода. Таким образом, тема Мясковского полностью «не укладывается» ни в ту, ни в другую из этих типовых форм, и ее индивидуальную структуру можно понять только как результат взаимодействия двух противоположных принципов — расхождения от тождества и сведения к подобию.

Возникает вопрос: существует ли особый принцип формообразования, специально призванный реализовать функцию t в асафьевской триаде, подобно тому как с функцией i связан особый принцип изложения? Поскольку при рассмотрении общелогических принципов все функции триады оказались исчерпанными, ответ на этот вопрос как будто напрашивается отрицательный. Однако это не так. При всем разнообразии указанных выше возможностей завершения, существует и специальный принцип, с помощью которого функция t реализуется особенно эффективно: это — возвращение к исходной точке или стадии развития, в высшей степени свойственное именно музыке.

Данный принцип, который естественно назвать замкнутым становлением, действует в различных аспектах музыкального мышления: в тонально-гармоническом —как возвращение в главную тональность после модуляции; в ритмическом —как восстановление регулярности после ее нарушения; в мелодическом—как возвращение исходной интонации к концу (вспомним, с каким гениальным лаконизмом, словно волевым решительным жестом, завершает Бетховен первую часть своей Девятой симфонии ее главным мотивом). В целостном же структурном мышлении замкнутое становление реализуется как реприза. Но оно может приобретать и вид своеобразного движения вспять к исходной точке —в ракоходах, симметричных структурах (например, в обрамлении «Игры тональностей» Хиндемита), более свободно —в концентрической форме. Таким образом, замкнутое становление правомерно рассматривать как некий высший принцип, действию которого подчиняется ряд частных принципов: репризность, симметрия, сведение к тождеству или подобию[8], резюмирование. Очевидно, что другим высшим принципом, составляющим с ним диалектическую пару противоположностей, является поступательное развитие, предполагающее движение от данной исходной точки к какой-либо новой цели. Этот высший принцип также реализуется в ряде частных принципов, подчиненных его действию: продвижении, накоплении контраста, прогрессирующем сжатии, расхождении от тождества и других, связанных с функцией т.

[169]

На диалектике этих двух высших принципов строится вся жизнь музыкальной формы. Воплощая наиболее цельно ее конструктивную и динамическую стороны, они всегда взаимодействуют между собой при ведущей роли одного из них.

В других временных искусствах также сказывается диалектика двух высших логических принципов, ибо они соответствуют коренным основам художественного мышления: поступательное развитие —бесконечности и непрерывности, безостановочности течения жизни, замкнутое становление —потребности творческого сознания в обобщении, а также в уравновешенности и законченности формы. Но при этом для сюжетно-временных видов — литературы, театра, кино —характерна ведущая роль поступательного развития, так как их художественный материал более непосредственно отражает логику самих жизненных событий. И если в них иногда встречается реприза, она бывает как правило сюжетно-смысловой, то есть зависящей от событий, сходных с началом действия, или от возвращения его эмоциональной атмосферы (как, например, в повести Достоевского «Белые ночи»). Такая реприза не играет самостоятельной формообразующей роли и, как правило, не содержит конкретного возвращения текста или зрительного ряда. Обобщающе-смысловая реприза в музыке отличается именно самостоятельной и весьма активной формообразующей ролью[9].

Благодаря качественному отличию замкнутого становления в музыке, этот принцип, будучи общелогическим, в то же время приближается и к музыкально-конструктивным, стоит как бы на грани с ними.

Вообще же специфика музыкального формообразования проявляется далеко не только в музыкально-конструктивных принципах, где она полноправно господствует, но и в том, как именно претворяются общелогические принципы в музыке. Обобщенность содержания требует, чтобы они выступали с максимальной отчетливостью, тогда как в сюжетных видах искусства они вуалируются, как бы растворяются в многообразном конкретно-жизненном материале. Развивать художественное воображение вне этого материала —высшее «призвание» музыки. Подобно математике среди других наук, музыка среди прочих искусств играет особую роль в воспитании культуры обобщенного мышления, и неслучайно многие великие умы усматривали аналогию между этими сферами человеческой деятельности.

Как это можно было заключить из вступительного раздела статьи, музыкально-конструктивные принципы претворяют об-

[170]

щую логику временного развертывания в определенных типах связей специфических для музыки элементов, причем важнейших, так как только их связи способны порождать стабильные модели структурного мышления. Для музыки классической и развивающей ее традиции это, очевидно, будут тематические и гармонические соотношения.

Любой из общелогических принципов способен проявиться в разных аспектах музыкального языка (как и в художественной форме других видов искусства). Среди этих аспектов могут быть тонально-гармоническая структура, тематизм, но в равной мере и ритм, тембр или фактура. Например, чередование разделов старинного и классического концерта опирается на тембр, принципы продвижения или нарастания контраста могут выражаться в ритме, композиционная проекция часто определяет только тональный план и т. п.

Любопытным примером композиционной проекции, связанной со специально тембровой задачей, могут служить «Вариации на тему Перселла» Бриттена. Написанные в качестве «путеводителя по оркестру для молодежи», вариации постепенно знакомят слушателей со всеми основными инструментами симфонического оркестра. Вступительная часть цикла для большей наглядности построена Бриттеном в виде тембровых вариаций без существенных изменений темы, которая последовательно исполняется всеми группами оркестра. В основной же части произведения каждой оркестровой группе поручается уже ряд свободных вариаций, где различные инструменты один за другим выступают solo.

Музыкально-конструктивные принципы в их классическом претворении непременно опираются на гармонию и тематизм. Именно эта опора на важнейшие компоненты музыкального языка позволила конструктивным принципам стать средоточием специфического музыкального мышления, способствовала исторической стойкости классических музыкальных форм, обогащению и расцвету художественных возможностей музыки при сохранении чистоты ее эстетической природы.

Однако при всей несомненности «завоеванного первенства» музыкально-конструктивных принципов, благодаря которому они составляют особо важную, ведущую группу в классическом формообразовании, между ними и общелогическими принципами нет непроходимого рубежа. В тех многочисленных случаях, когда какой-либо общелогический принцип организует гармоническую или тематическую структуру, он становится по эффекту своего действия в один ряд с конструктивными принципами. На такой основе могут возникать и целостные музыкальные формы, иногда даже типовые, —например, вариации или контрастная двухчастная форма. Выше уже говорилось об особом месте замкнутого становления, служащего «соединительным звеном» между обоими родами принципов: оно может действовать в лю-

[171]

бом временном искусствe, но ocoбeнно глу6oко внедряется в музыку как в свою «родную стихию».

Но благодаря тому, что конструктивные принципы производны от общелогических и выражают определенную закономерность их взаимодействия, они также в известной мере допускают обобщенный подход, истолкование в широком смысле. Как показывает история музыки, на определенных ее стадиях действует тенденция, направленная к эмансипации конструктивных принципов: их связь с соответствующими музыкальными формами становится все более свободной, что постепенно приводит к самостоятельному их претворению вне данных типовых форм. Поясним это на некоторых примерах.

Одним из самых простых и эффективных музыкально-конструктивных принципов является репризная трехчастность. Она логически объединяет однократное сопоставление (или варьирование) с замкнутым становлением, в результате которого утверждается главная тема. Естественно, что это утверждение наиболее очевидно при известном равновесии частей, их симметричном масштабном соотношении. Поэтому наиболее полное и, так сказать, чистое выражение данный принцип получил в классической трехчастной форме, простой или сложной.

Однако в ходе исторического развития принцип терхчастности сыграл важную роль в эволюции фуги, а также сонатной формы. В первой из них он ощущается тем более, чем значительнее, «весомее» становится реприза, во второй —чем больший образно-смысловой контраст вносит разработка: эта тенденция намечалась уже у Бетховена (например, в первой части сонаты ор. 90), а для композиторов XIX и XX века стала типичной. В большинстве романтических свободных форм принцип трехчастности в крупном плане является наиболее общим признаком. В музыке XX века этому принципу иногда подчиняется даже сонатно-симфонический цикл (например, в Восьмом или Одиннадцатом квартетах Шостаковича).

Принцип рондообразности, к которому теперь уместно перейти, может быть истолкован более обобщенно как «замкнутое чередование нового с неизменным». Именно в таком виде он и проник в формы иного типа, по своей жанровой основе и генезису не связанные с рондо. Наиболее просто и очевидно претворяется рондообразность в двойной трехчастной форме и в «шумановской» сложной трехчастной с двумя трио; более своеобразно —в сонатной (вне связи с классической рондо-сонатой). В узловых моментах сонатной формы нередко появляется самостоятельная и драматургически важная тема. Если такая тема по жанровому облику близка к рефрену, достаточно протяженна и равноправна с основными партиями, присутствие рондо в композиции становится весьма ощутимым (например, в Первом фортепианном концерте Прокофьева или в «Сонате —воспоминании» Метнера). Еще интереснее новаторское решение

[172]

сонатной композиции в «Сказке» Римского-Корсакова, где рефрен (лейттема, олицетворяющая сказочное повествование) сам участвует в сонатном процессе, играя роль побочной партии. Наконец, наиболее сложное взаимодействие рондообразности и сонатности происходит при чередовании дважды проводимой экспозиции или репризы с промежуточными контрастными разделами, среди которых могут быть как эпизод, так и разработка (например, в финалах Восьмой симфонии Бетховена или «Сонаты-баллады» Метнера).

Последний из музыкально-конструктивных принципов, на котором мы здесь останавливаемся — принцип сонатности. Высшее, генеральное положение, занимаемое сонатной формой среди всех гомофонных нециклических, определяется сложностью взаимодействия в ней общелогических принципов, причем как сами эти принципы, так и их синтез с течением времени ярко и быстро эволюционировали.

Заметим, что исходное звено сонатного процесса, «завязка сонатного действия» выросла на почве варьирования, так как побочная партия долгое время была производной от главной по своему материалу. Однако здесь сказалась диалектика общелогической и специфической сторон формообразования, обратное влияние второй на первую: ощущение тонального противоречия партий превратило варьирование в сопоставление, а очень скоро, благодаря необходимости плавного перехода к инотональной побочной партии, и в более высокую разновидность этого принципа —динамическое сопряжение[10]. Благодаря тональному не-равновесию, экспозиция в сонате более настоятельно, чем в других формах, требует дальнейших музыкальных событий и поисков нового результата. Эта важнейшая особенность сонатной формы определяет ее специфический раздел —разработку, в которой принимают участие многообразные виды варьирования, сопоставления, прогрессирующего сжатия и прочих принципов развития.

Искомый результат сонатного процесса достигается в репризе. Так как в большинстве случаев сонатные партии в репризе так или иначе сближаются, то по отношению к экспозиции ее можно рассматривать как сведение к подобию (что, как уже говорилось, идет от старинной двухчастной формы). В некоторых случаях это сведение к подобию отвечает «на расстоянии» не только динамическому сопряжению, но и своему противоположному принципу — расхождению от подобия. В самом деле, во многих раннеклассических образцах сонатной формы, а изредка и позже, основные партии начинались с одних и тех же интонаций: например, во многих сонатных аллегро Гайдна, в первых частях A-dur’ной сонаты Ф. Э. Баха, B-dur’ной Моцарта или

[173]

фортепианного концерта Шумана. Иногда сонатная форма пользуется и своеобразным расхождением от тождества: вспомним такие сонатные аллегро, где разработка начинается с проведения главной темы в основной тональности (как в Третьем концерте Рахманинова или Четвертой симфонии Брамса). В таких случаях возникает дополнительное нарушение инерции восприятия: возвращение главной партии настраивает слушателя на традиционное повторение экспозиции, но тем ярче и неожиданнее воспринимается поворот в разработку.

Благодаря обратному воздействию специфически музыкальных средств некоторые аспекты синтеза общелогических принципов в сонатной форме могут реализоваться весьма своеобразно.

Так, в репризе первых частей Пятой и Десятой симфоний Шостаковича сопоставление партий достигает степени глубочайшего контраста, то есть происходит драматургическое расхож-дение образов экспозиции, тогда как в тональном плане оно одновременно компенсируется сведением к подобию (d— D в Пятой симфонии и f—Е как «однотерцовая пара» в Десятой).

Однако сейчас важнее подчеркнуть одну замечательную особенность сонатной формы, выделяющую ее среди всех прочих гомофонных форм с точки зрения общей логики формообразования: это — особое, как бы запрограммированное взаимодействие обоих высших принципов —поступательного развития и замкнутого становления. Если в других формах реприза только может содержать какие-то изменения по сравнению с экспозицией, то в сонатной —должна непременно, причем не какие-либо изменения вообще, а определенные, заданные логикой экспозиции[11]. Диалектика двух высших принципов определяет то, что можно назвать «логическим эквивалентом» сонатности, то есть три основные звена сонатной концепции —сопоставление, взаимодействие и результат.

Наличие четко формулируемого логического эквивалента и позволяет трактовать сонатность расширительно: как «сопоставление, взаимодействие и результат» этот принцип может реализоваться далеко не только в сонатной форме. Вряд ли можно считать собственно сонатной композицию таких произведений, как, например, «Баркарола» или «Полонез-фантазия» Шопена. Общий профиль их формы-схемы, последовательность и пропорции ее основных разделов не дают для этого основания, а композиционным первоисточником обеих пьес скорее всего было сложная трехчастная форма. Однако синтез двух глубоко противопоставленных в ходе развития тем в репризе, где вторая не только возвращается в главной тональности, но и непосредст-

[174]

венно продолжает первую в том же фактурно-ритмическом обличии, вне сомнений свидетельствует о сонатном принципе.

Еще более оригинальна композиция Второй баллады Шопена: первоисточник ее формы вообще трудно указать, так как в ней взаимодействуют на равных началах принципы трехчастности, двойной двухчастности, рондообразности и отчасти даже симметрии, причем она не укладывается в рамки ни одной из соответствующих форм. Однако в качестве генерального принципа, господствующего над остальными, объединяющего и направляющего их совместное действие, в этом произведении выступает все-таки сонатность.

В современной музыке тенденция свободного претворения сонатности развивается активно и плодотворно. Напомним, например, вторую часть Десятого квартета Шостаковича. Выступая внезапным динамическим контрастом после сдержанно-интимной первой части, это Allegretto furioso сочетает функцию скерцо с некоторыми чертами сонатного аллегро, что и делает уместным обращение к сонатному принципу. Но в отличие, например, от скерцо сонаты Бетховена E-dur, op. 109, аналогично соотносящегося с первой частью цикла, Allegretto furioso написано отнюдь не в сонатной, а в индивидуальной свободной форме. В репризе и коде его трехчастной композиции объединяются в главной тональности обе темы предыдущих частей. Вторая тема знаменует своим появлением генеральную кульминационную зону Allegretto (ц. 33), затем полифонически сочетается с первой (ц. 35, начало коды) и, наконец,

«переплавляется» вместе с ней в синтезирующую интонационную формулу, которая завершает скерцо и представляет собой своеобразное «резюме» сонатного процесса.

В таком обобщенном истолковании — как «сопоставление, взаимодействие и результат» — сонатный принцип теряет свою музыкально-конструктивную специфику и возвращается в русло общей логики формообразования. Поэтому естественно, что возможны претворения логики, подобной сонатной, и в других временных искусствах, в частности, в литературе. Наблюдения по этому поводу не раз высказывались известными музыкантами. Так, А. Альшванг писал о своеобразном претворении сонатности в романе Достоевского «Преступление и наказание»[12] Л. Maзель находит драматургический принцип поэмно-балладной формы, тоже отвечающий сонатному «эквиваленту», в балладе Шиллера «Граф Габсбургский» и в «Медном всаднике» Пушкина[13]. Д. Шостакович однажды поделился мыслью о том, что

[175]

«Черного монаха» Чехова он воспринимает «как вещь, написанную в сонатной форме»[14].

Число подобных параллелей нетрудно умножить, рассматривая не только сонатность, но и прочие музыкально-конструктивные принципы, в других видах искусства[15]. Не вдаваясь сейчас в обзор и анализ этих интереснейших явлений, достойных специального исследования, поставим принципиальный вопрос: каков смысл подобных аналогий?

Они качественно отличаются от претворения в разных искусствах общелогических принципов, затронутого в этой статье. Там имеет место прямое действие принципов, преломляющихся сквозь «эстетическую призму» каждого вида искусства, но принадлежащих вообще художественному мышлению. Здесь же можно говорить именно лишь об аналогии, более или менее приблизительной и указывающей на частные случаи в сфере сюжетно-временных искусств. Они, конечно, не свидетельствуют о какой-либо эстетической нивелировке или подчинении одного искусства другому, хотя бы в том смысле, в каком иногда упрекают в «литературщине» программную музыку или живопись. Подобное влияние здесь исключено тем более, что сознательного обращения, например, Чехова или Гоголя к законам музыкальной композиции предположить нельзя. Однако ассоциации с музыкой служат характерным признаком своеобразной «музыкальности» как особенной органичности формы, диктуемой важностью обобщающей стороны содержания. Когда сквозь сложную конкретно-сюжетную ткань просвечивает четкая кристаллическая структура психологического процесса, сближение с музыкой происходит непроизвольно, и оно демонстрирует благородную силу власти художника над предметным материалом при создании им «новой реальности».

Итак, существуют два рода музыкальных форм: индивидуальные и типовые. Первые основываются на непосредственном взаимодействии общелогических принципов, различном в каждом конкретном случае. Вторые —на стабилизировавшихся типах этого взаимодействия, представляющих собой вторичные

[176]

принципы формообразования. Типовые формы зависят от состояния специфических средств музыкального языка и свидетельствуют об определенной зрелости и высоком уровне его развития в ту или иную эпоху. Как важное достижение музыки в утверждении ее эстетической самостоятельности типовые формы обладают большой исторической стойкостью. Однако они никогда не завоевывали монополии: параллельно с мотетами, фугами и ариями da capo существовали мадригалы, наряду со старинной двухчастной формой —большие прелюдии и фантазии (например, в крупных двухчастных циклах И. С. Баха). И даже в музыке венского классицизма, в период расцвета типовых форм, находили себе место такие свободные композиции, как d-moll’ная фантазия Моцарта.

Когда же художественные возможности типовых форм постепенно исчерпываются, и возникает, выражаясь словами Асафьева, опасность, «заполнения готовых схем», индивидуальное формообразование приобретает особенную активность: общелогические принципы обогащаются, эмансипировавшимися музыкально-конструктивными. Одна волна такого новаторства вызвала к жизни свободные романтические формы XIX века; следующие, причем все более бурные и частые волны, приходятся на наше столетие. В музыке XX века, когда наступает пересмотр тональной системы и происходят поиски новых систем музыкальной организации, формообразование становится все более индивидуальным, опирающимся на общелогические принципы. Это требует от композиторов неустанной формотворческой инициативы, но зато и сулит многое, что проницательно оценивал еще Мусоргский в своем известном изречении: «Заманчиво, но редкостно воплотить жизненный тип в присущей ему одному форме».

[1] Здесь и далее используется известное разделение видов искусства, принятое в классической эстетике и удобное для целей данной работы. В последнее время эта классификация справедливо подвергалась критике за недооценку значения времени в пространственных искусствах и пространства во временных. Однако при всей своей относительности прежнее разграничение сохраняет определенный смысл, если исходить из следующей закономерности: время и порядок восприятия субъективны в пространственных видах искусства, так как могут там выбираться достаточно произвольно, и объективны (по отношению к воспринимающему) во временных, так как задаются их художественным текстом.

[2] Среди пространственных искусств нечто близкое можно найти в архитектуре. Она имеет множество типовых элементов (портик, фриз и т. д.) Кроме того, сооружениям, особенности которых определяются их общественной функцией, свойственна и относительная стабильность типов строения (например, в храмовой архитектуре). Однако столь красноречивой аналогии, как между музыкой и поэзией, здесь все же быть не может.

[3] О значении инерции восприятия и ее нарушений см.: Мазель Л. Эстетика и анализ.— «Советская музыка», 1966, № 11.

[4] В предлагаемой здесь типологии принципов развития обобщаются как уже имеющиеся в советском музыкознании наблюдения и суждения, так и принадлежащие автору. При этом используются некоторые положения и отдельные примеры, содержащиеся в статье автора «О двух основных принципах формообразования в музыке» (в кн.: О музыке. Проблемы анализа М„ 1973).

[5] Определение и разъяснение этого принципа содержится в трудах В. Цуккермана. См., например: Цуккерман В. А. Камаринская Глинки и ее традиции в русской музыке. М., 1957, с. 227—230.

[6] Оба этих принципа упомянуты в книге Л. Мазеля и В. Цуккермана- «Анализ музыкальных произведений» (М , 1967, с. 528). В. Цуккерман называет их «движением от единства» и «приведением к единству»

[7] Об отдельных частных случаях использования этих принципов (порой под другими названиями) не раз упоминалось в советском музыковедении См., например: Мазель Л. А., Цуккерман В. А. Анализ музыкальных произведений, с 267—271: Ройтерштейн М. О единстве сонатно-циклической формы у Чайковского.— В кн.: Вопросы музыкальной формы, вып. 1. М., 1967, с. 138—141.

[8] Своеобразие замкнутого становления при сведении к тождеству в том, что возвращается не начальная, а иная из предшествующих стадий развития. Однако эта стадия господствует над всем процессом, служит как бы «точкой притяжения», в чем и уподобляется началу

[9] Рассмотрению пары высших принципов специально посвящена упомянутая статья автора «О двух основных принципах формообразования в музыке». В ней говорится, в частности, о роли обобщающе-смысловой репризы в поэзии и о некоторых ее примерах в области сюжетно-временных искусств.

[10] Воспользуемся этим метким определением Ю. Тюлина (см.: Музыкальная форма. Под ред. Ю. Тюлина М., 1965, с. 31.)

[11] Среди полифонических форм сонатной в этом смысле аналогична фуга, в которой тональным колебаниям между проведениями темы и ответами экспозиции противопоставляется утверждение главной тональности в репризе.

[12] См: Альшванг А. Русская симфония и некоторые аналогии с русским романом.— Избр. соч. М., 1964.

[13] См.: Мазель Л. Некоторые черты композиции в свободных формах Шопена.— В кн.: Шопен. Статьи и исследования советских музыковедов. M., 1960, с. 188

[14] Шостакович Д. Самый близкий.— В кн.: Дмитрий Шостакович. М., 1967, с. 35.

[15] Укажем на прекрасный образец «литературного претворения» сложной контрастной двухчастности в повести Гоголя «Невский проспект». Любопытно, что две сюжетко-смысловые части повести не связаны обычной последо-вательностью во времени: действие в них развертывается параллельно. Но они объединены целой сетью музыкально-логических закономерностей: расхождением от тождества, ведущей ролью вариационного начала в развитии и эффективностью замкнутого становления как в каждой части, так и в целом. Особенно великолепно репризное обрамление всей повести, рисующее •символический образ Невского проспекта и выражающее основную идею автора о странных превратностях судьбы

Опубл.: Проблемы музыкального мышления. Сб. статей / сост. и ред. М.Г. Арановский. М.: «Музыка», 1974. С. 153-176.