[177]

“Есть время слез и время окаменелости сердца; есть время повиновения и время повелевания… время бури душевной и время тишины ума, время сердечной печали и время духовной радости”[506], — писал один из самых почитаемых на Руси святых преп. Иоанн Лествичник в своем знаменитом “лечебнике души — настольной книге для верных душ, живущих в миру”[507]. Логос — есть слово и космический закон, всеобъемлющий порядок, мера и ритм. “<…> да не обольщает нас горделивое рвение, побуждая прежде времени искать того, что придет в свое время: не будем искать в зиме того, что свойственно лету, ни во время сеяния того, что принадлежит жатве.”[508]

Зависимость ритма от текста. Ритмическое значение знамен.

Связь с текстом, “обожение слова” обусловили словесный или несимметричный ритм знаменного пения как одно из его наиболее ярких

[178]

качеств. “Древние напевы наши написаны без единообразных тактов и квадратных ритмов не почему иному, как потому, что древние Отцы ноты подчиняли словам, а не слова нотам, и имели к тому глубокие основания”[509], — поясняет происхождение нетактового ритма древних церковных песнопений руководитель певческой капеллы А.Ф. Львов. Он был автором первой работы о ритме знаменного пения, в которой в пору всеобщего поклонения исключительно западноевропейской музыке стремился отстоять право на существование ритма, отличного от уже укоренившегося в восприятии слушателей в качестве единственно возможного и “передового” ритма линейной системы нотации. Несимметричный ритм имеет в музыке те же права гражданства, что и симметричный, квадратный — пока это было заявлено на уровне декларации. О богатых возможностях древнерусской музыкальной ритмики, о ее отнюдь не примитивном, а напротив — сложном и даже изысканном характере было написано гораздо позднее. “Коренное отличие русских напевов состоит в изумительном богатстве, свободе и разнообразии ритма и совершенно своеобразном голосоведении. Несимметричность русских напевов, кажущаяся как бы первобытною формою изложения музыкальных мыслей, на самом деле есть образцовое сложение самых трудных и запутанных ритмов, приводимых в удивительно удобных для певца положениях”.[510]

Итак, ритм церковной мелодии — ритм словесный, т. е. заключенный в тексте священных песнопений. Д.В.Разумовский, по своему обыкновению, очерчивает круг проблем, связанных с исследуемым вопросом. Одна из таких проблем вызвана переводом греческого текста на славянский язык. В славянском переводе текстовые строки греческих песнопений, естественно, не могут удержать в строгой точности ни прежнее число слогов, ни прежнего места их ударений. Поэтому

[179]

славянский перевод может указывать на характер словесного ритма только приблизительно.[511]

Здесь уместно вспомнить, что сторонники “наонного” или “раздельноречного” исполнения, стремились сохранить в неприкосновенности мелодию песнопения, ритм которой фиксировался в крюковой записи, идя на погрешности в произношении отдельных слов.[512]

Это привело к тому, что более верными древней нотации оказались именно рукописи раздельноречные, по которым до настоящего времени поют староверы согласий, не приемлющих священство (Поморская и Преображенская общины в Москве).

Выводя все ритмические особенности знаменного пения из текста и построения предложения, Разумовский определяет “состав словесного ритма”, указывая, что “кроме знаков препинания, просодических ударений слов, в него входят также правила произношения”.[513] Кроме того, он затрагивает проблему темпа в богослужебном пении. И здесь ему принадлежит ряд ценных замечаний и обобщений.

“Прямых указаний о том, каким должен быть темп в Церковном Уставе нет. Но некоторая косность в пении как нечто особенное всегда обозначалась Церковным Уставом”.[514] Нередко выражение “косно” заменяли словом “излегка”, означающим пение не очень медленное. Большая часть песнопений, исполняемых “косно” (медленно) принадлежала 6 и 8 гласам. Встречаются также такие обозначения темпа, как “косно со сладкопением” и “косно с сокрушенным сердцем и гласом”, как в великом каноне Андрея Критского. Но главным руководством для древнерусских распевщиков, также, как для зодчих и иконописцев, был известный принцип “как красота и мера скажут”. Поэтому и темп

[180]

песнопений должен быть чаще всего умеренным. “Медленность в пении не должна простираться до утомления певца и слушателя”, — комментирует указания певческих книг Разумовский и приводит красноречивую выдержку из Октоиха: “А еще высоко пети и провлачети, неискусных бо и ненаказанных есть”.[515]

Несколько неожиданный, на первый взгляд, акцент делает в своих рассуждениях о ритме богослужебного пения Н.М.Потулов: музыкальный размер напева строго соответствует размеру текста, а текст никогда не подчиняется музыкальному ритму (размеру)[516]. И даже более точно — слишком строгое соблюдение размера нот не только не необходимо, но иногда бывает даже вредно, и особенно там, где длинные периоды речи нужно исполнять на звук одной ноты (речитатив). В церковном пении продолжительность звука определяется преимущественно значением слова и душою певца.[517]

Певческие книги указывают на выражение ритма и в самой семиографии. Не давая жесткого определения высоты и длительности звука, знаменная нотация очень четко фиксирует сложнейшую ритмическую картину песнопения. “Основное значение невм — крюков падает именно на ритмическую сторону напева, так как они лишены возможности обрисовать мелодическое движение голоса по определенным интервалам”.[518]

Так, отличительная особенность «крюков» состоит, прежде всего в том, что они ставятся «на силах», т.е. на ударных слогах, в отличие от «стопиц», которые пишутся над безударными гласными и в тех местах, где напев имеет характер речитатива. В свою очередь «параклит» ставится только в начале песнопения или мелодической фразы. Над односложными

[181]

словами и предлогами (и, да, но, со, под) стояли «голубчики», которые также обозначали безударные слоги.

Все это говорит об особом внимании к ритму как проявлению вселенского порядка, что отличает и другие древние музыкальные системы.

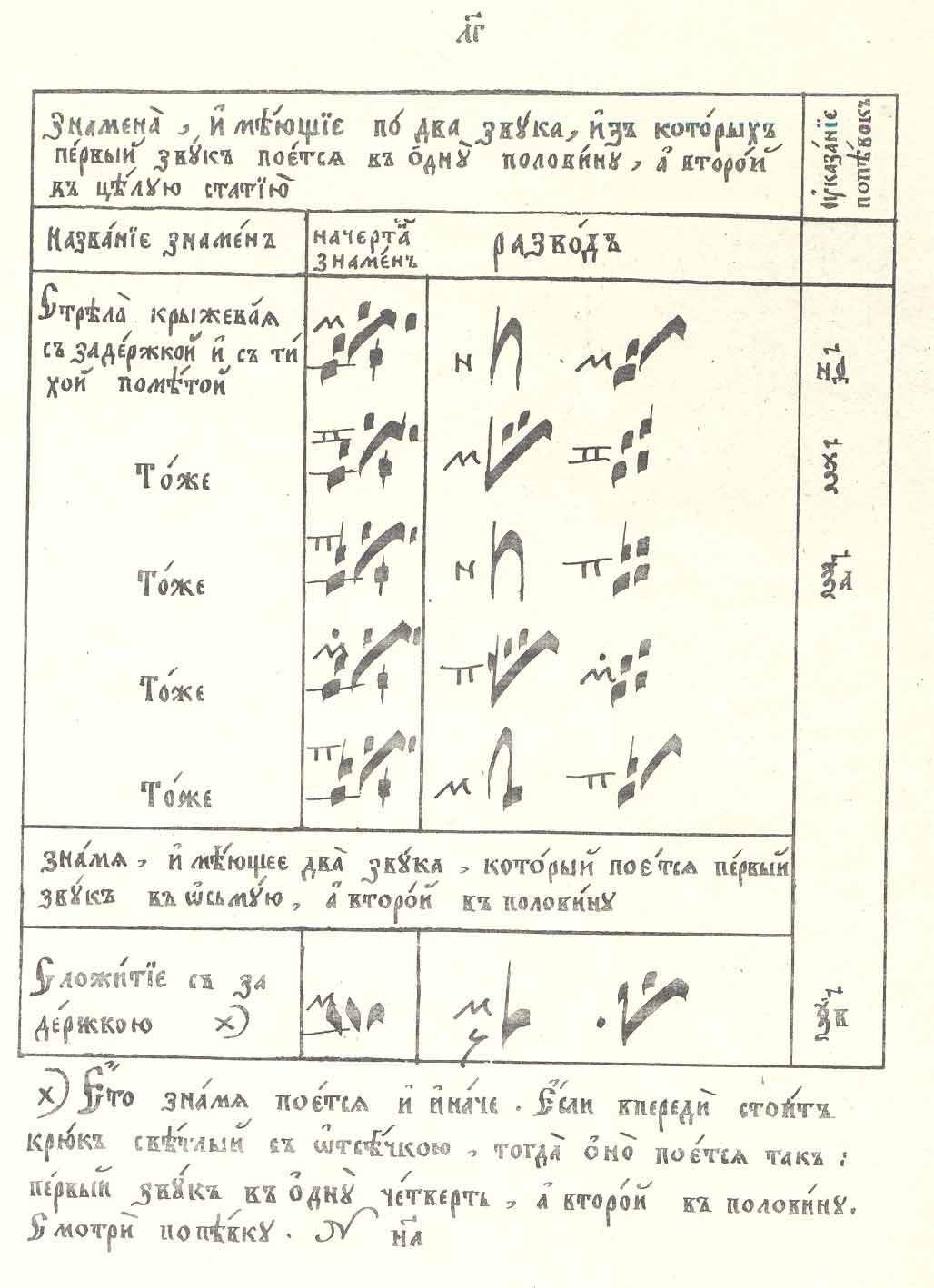

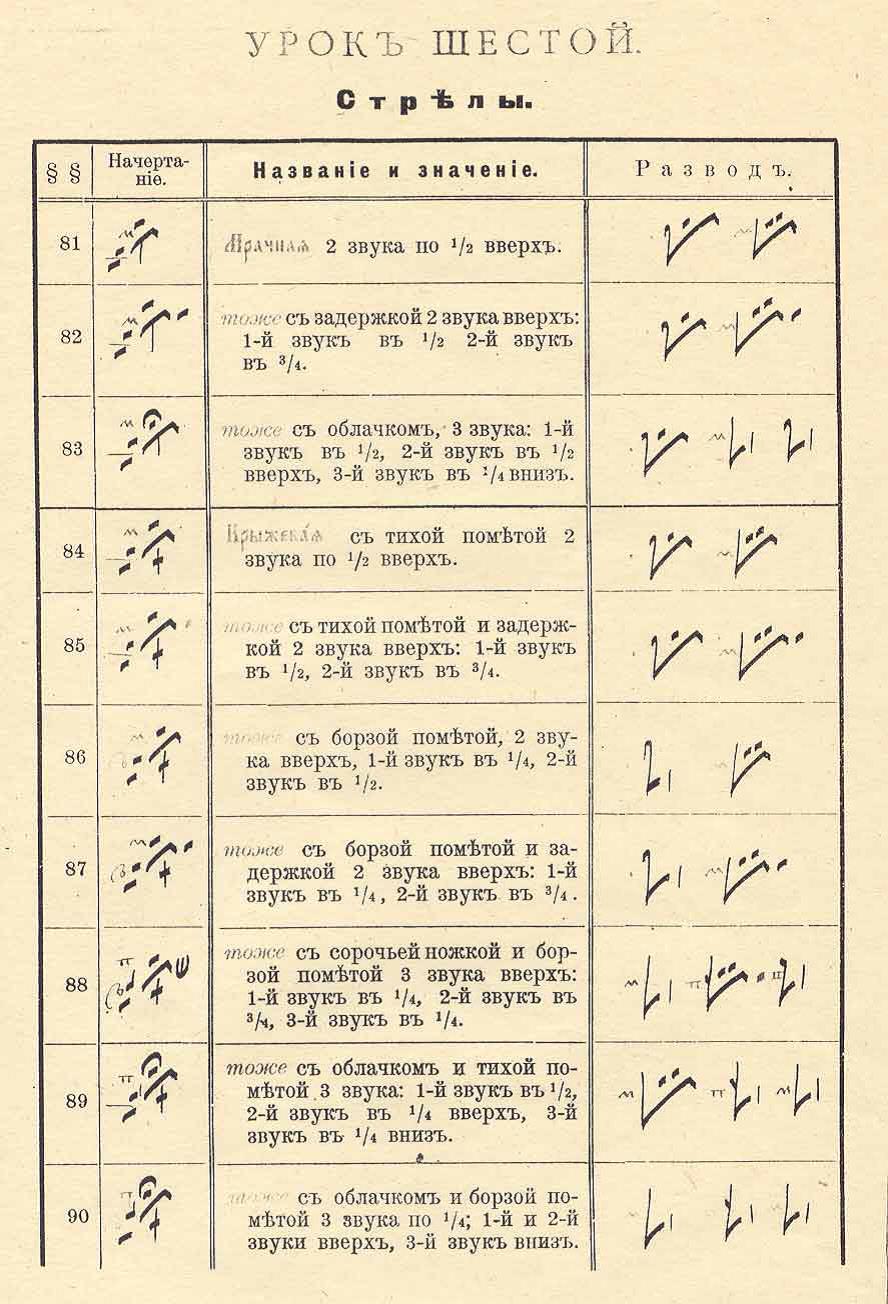

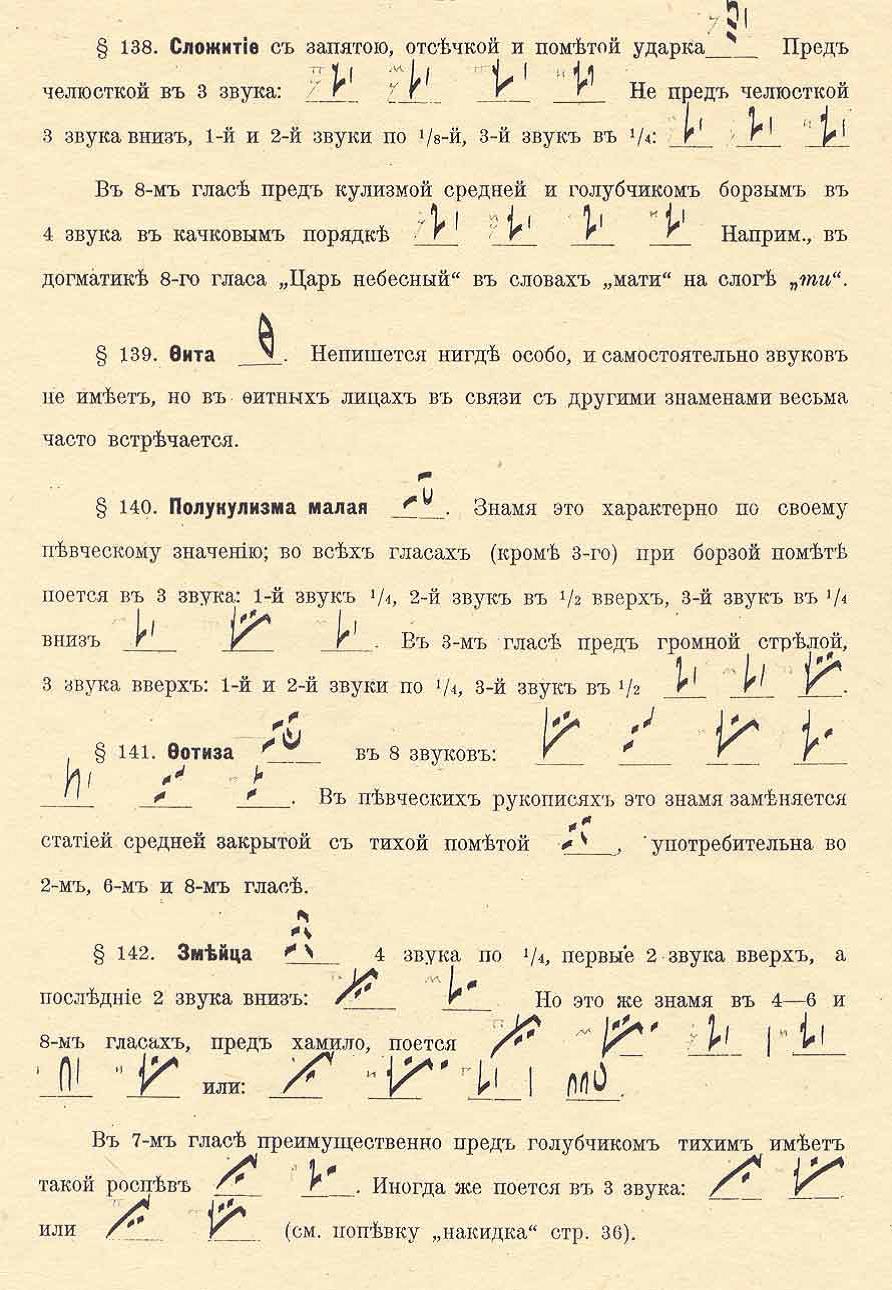

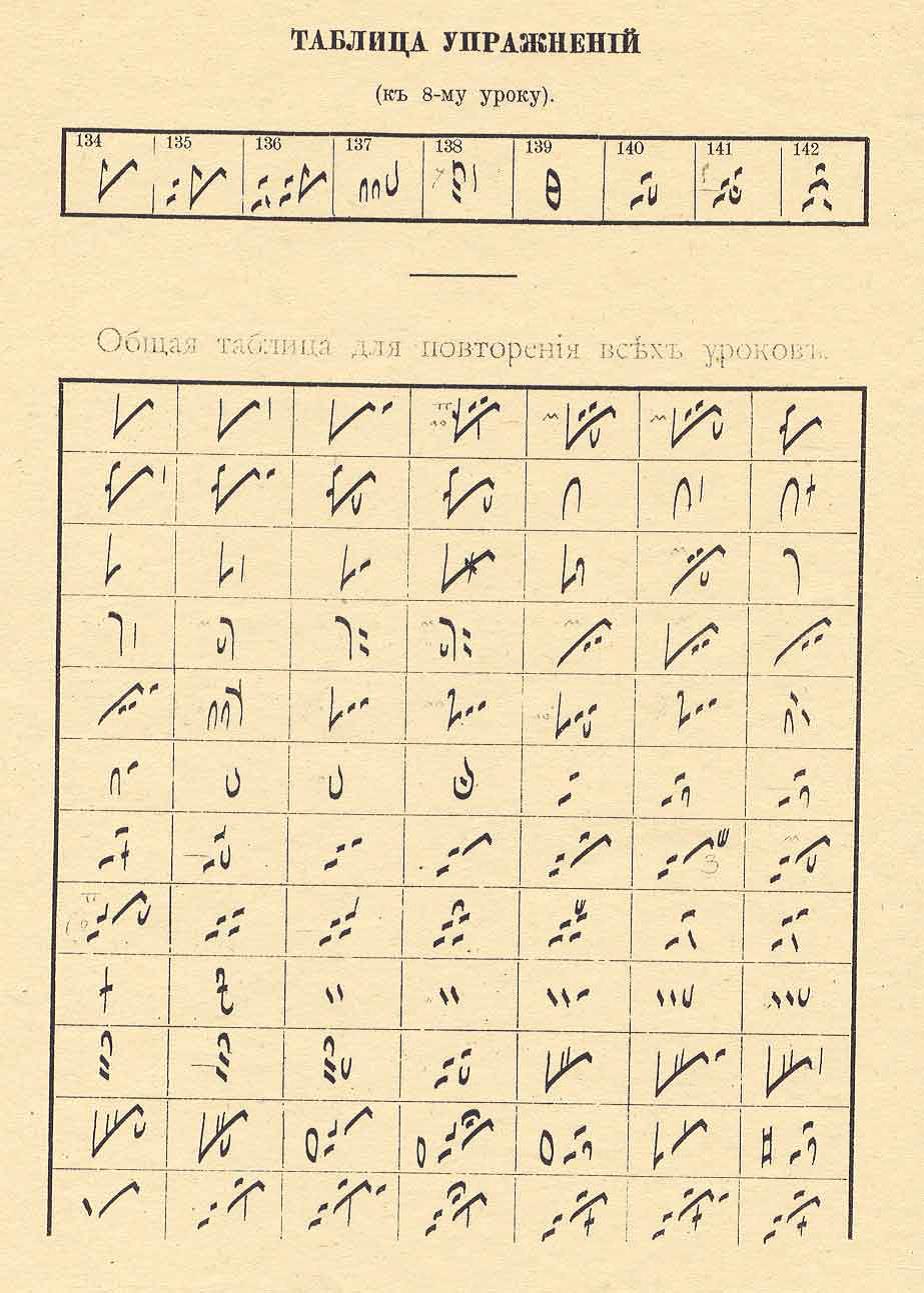

Азбуки и пособия по знаменному пению подчеркивают в связи со свободным характером ритма необходимость умения хорошо отсчитывать длительность знамен. За основу полагается самый долгий звук «стоячего знака» – «стати» (4 взмаха руки, или целая нота), от которого отсчитываются другие знамена. Например, «голубчик тихий» (2 взмаха руки, половинная нота) и «голубчик борзый» (1 взмах руки, четвертная нота) и т.д. Вместе с тем знаменное пение, отличающееся большим ритмическим разнообразием, не ограничивается указанными длительностями. Ритмическое разнообразие распевов определялось тем, что длительности звуков устанавливались сравнительно: знамя «подчашие» поется медленнее, чем «крюк с подчашием», но скорее, чем «крюк с подверткой»[519]. Некоторые производные длительности возникают в сочетаниях отдельных знамен. Поэтому знание всех тонкостей ритмического исполнения приходит только с большим опытом. (см. прил. 3,5,6,7).

Приложение 3

[312]

[…]

Приложение 5

[314]

Л.Ф. Калашников. Азбука церковного знаменного пения. Изд-во «Знаменное пение». Киев, 1910.

Приложение 6

[315]

Приложение 7

[316]

[506] Малая Лествица Преподобного Отца нашего Иоанна, Игумена Синайской Горы.Варшава, 1934, с. 116.

[507] там же, с. 7.

[508] там же, с.116.

[509] Львов А. О свободном и несимметричном ритме. Спб., 1858, с. 9.

[510] Смоленский Ст. Азбука знаменного пения (извещение о согласнейших пометах) старца Александра Мезенца (1688-го года). Казань, 1888, с. 29.

[511] Разумовский Д.В. Богослужебное пение православной греко-российской церкви, с. 37.

[512] Подробнее о проблеме так называемой “хомонии” и деятельности 2-х комиссий по исправлению певческих книг “на речь” см.: В.М.Металлов. О национализме и церковности в русской духовной музыке. М., 1912, с. 608, А.Игнатьев, свящ. Церковно-правительственные комиссии по исправлению богослужебного пения Русской Церкви во 2-й половине XVII в. Казань, 1910. А.В.Преображенский. О сходстве русского музыкального письма с греческим в певчих рукописях XI-XII вв. — РМГ, 1909, № 9, А.Сорокин. О русском безлинейном и в частности хоровом пении. — Труды Киевской духовной академии. Киев, 1876, № 1.

[513] Разумовский Д.В, Богослужебное пение…, с. 39.

[514] Разумовский Д.В. Церковное пение в России. М., 1867-69, с. 36.

[515] Разумовский Д.В. Церковное пение в России, с. 36.

[516] Потулов Н.М. Руководство к практическиму изучению… с. 69.

[517] там же, с. 111.

[518] Преображенский А. О сходстве русского музыкального письма с греческим в певчих рукописях XI-XII вв. — Русская музыкальная газета. 1909, № 8, с. 197.

[519] Пособие по изучению церковного знаменного пения, с. 19.

Опубл.: Мещерина Е.Г. Музыкальная культура средневековой Руси. М., 2007. С. 177-181, 312, 314-316.