[32]

В течение лета можно было услышать обрядовые песни, относящиеся к этому времени года, но не имеющие прикрепления к определенной дате.

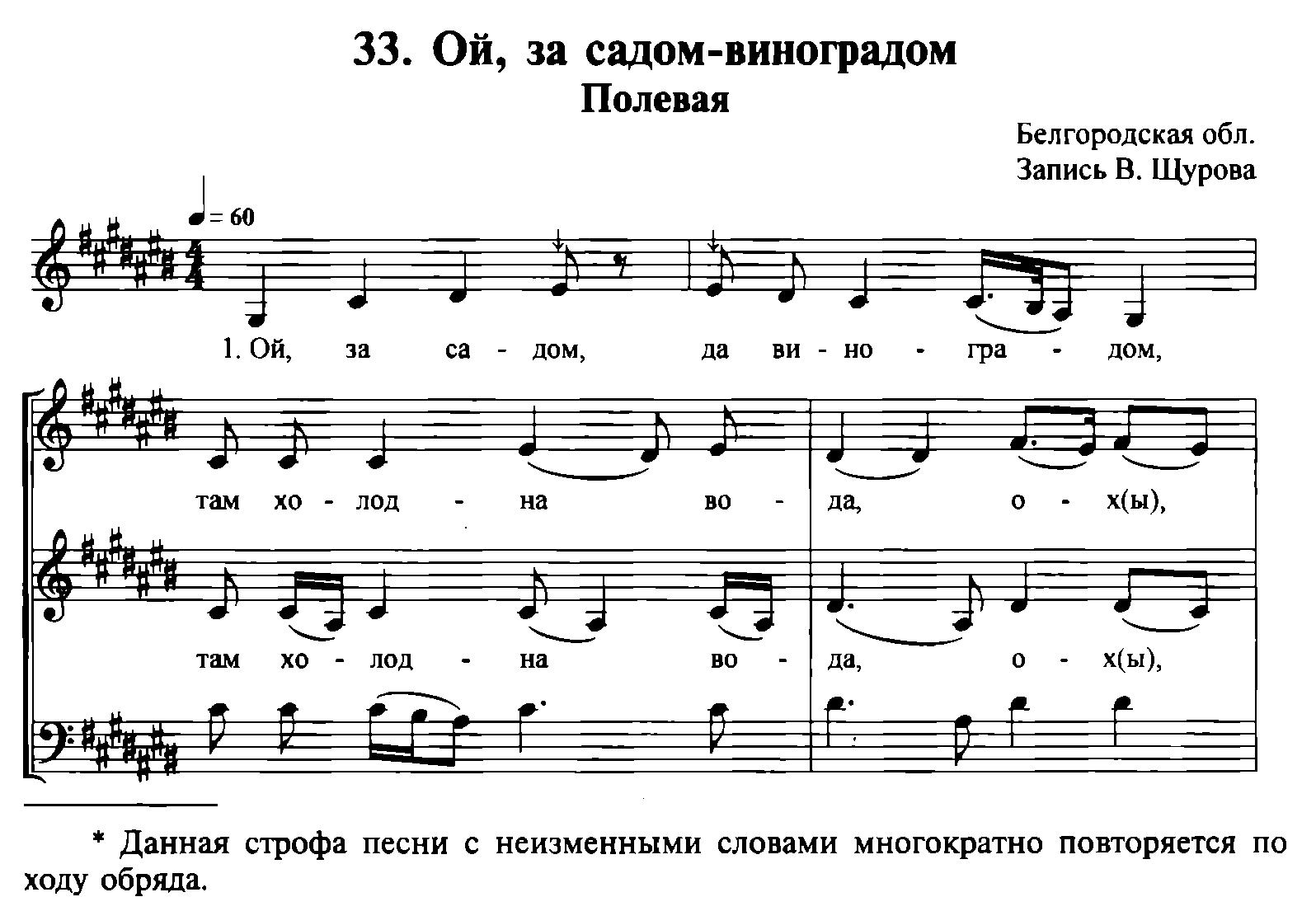

Так, в ряде сел Русского Юга существовали летние «полевые» песни, когда во время работы в поле припевали парня к девушке, зная об их взаимной симпатии. Подобные песни могут расцениваться как принадлежащие и к календарной, и к семейной обрядности (пример 33).

Похожий обычай с близкими по характеру песнями связан на Псковщине с так называемыми «толоками» — совместной помощью односельчанам в поле.

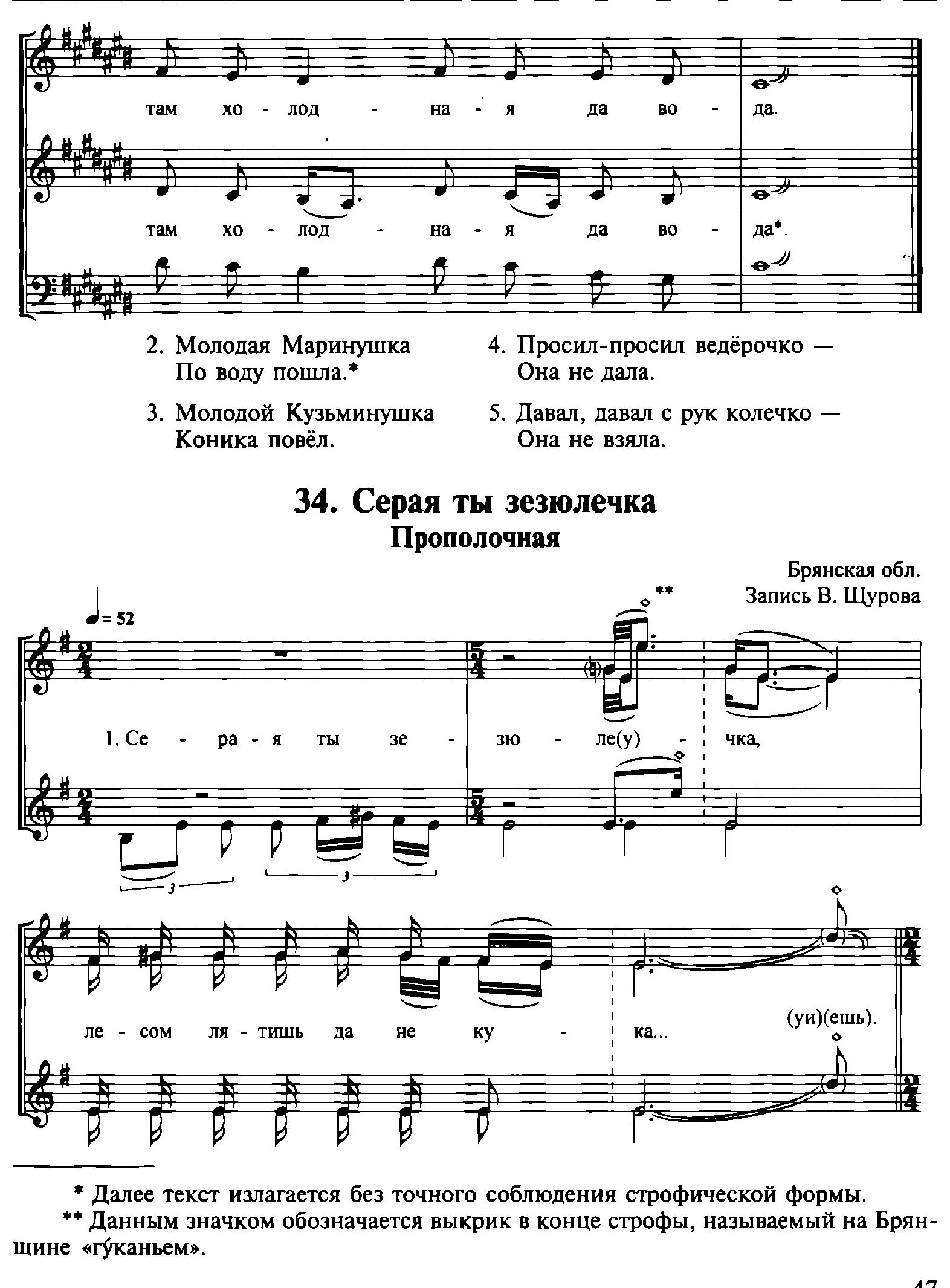

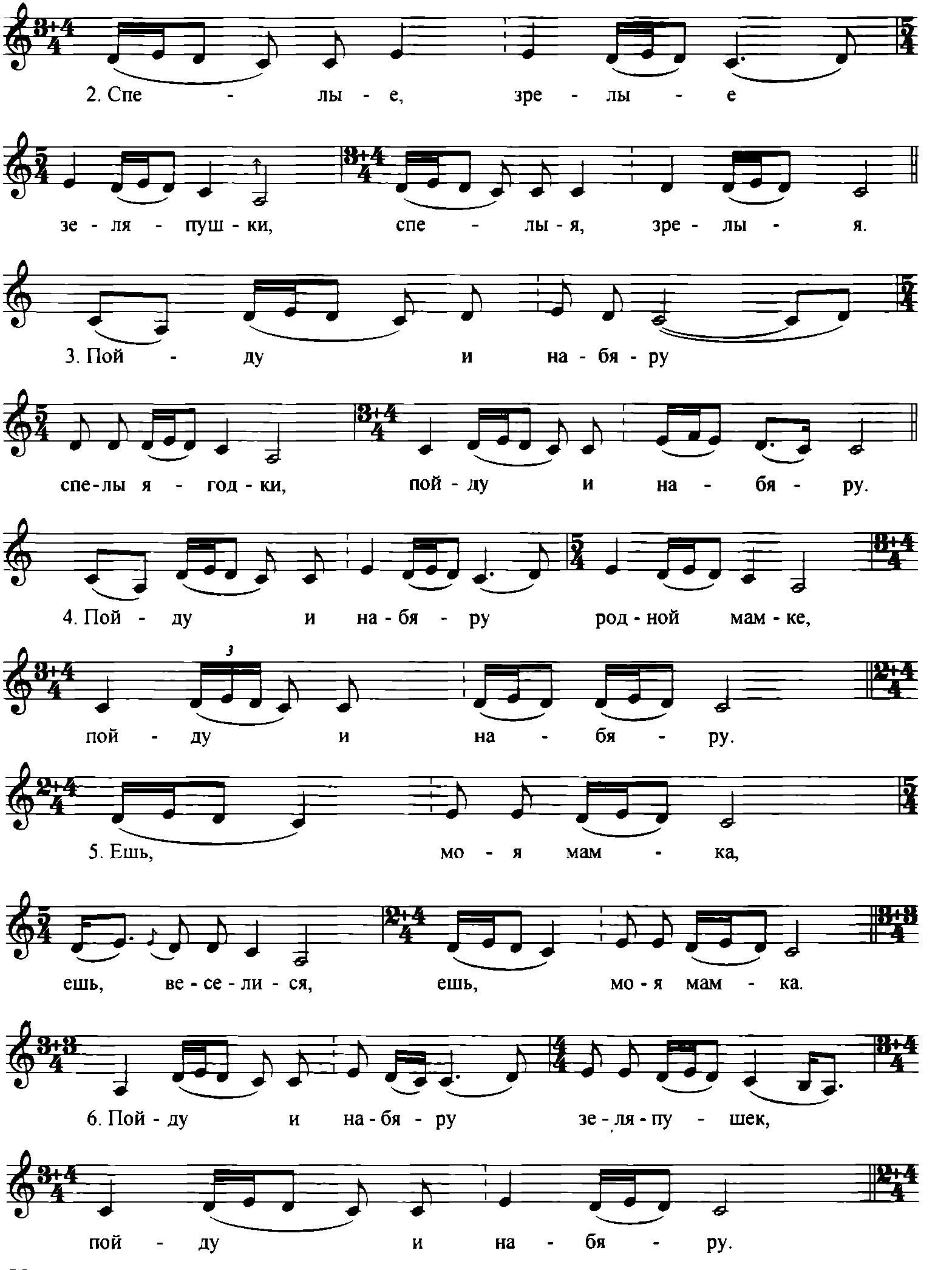

В брянских селах известны «прополочные» песни. Их было принято петь при прореживании конопли, когда женщины выбирали

ранний и особо ценный сорт этого растения — так называемые «замашки», после обработки которых изготавливались «замашные» ткани, особо прочные и шелковистые. В словах одной из прополочных песен символически сравнивается состояние женщины в расцвете сил, но уже ожидающей наступление старости, и кукушки (по-брянски зезюли), кончившей куковать среди знойного лета. Здесь проявилась и наблюдательность человека, заметившего повадки птиц в природном календарном цикле.

Своеобычный броский напев, включающий в середине и в заключении строфы возгласы-зовы, как бы передает тревогу женщин в связи с недолговечностью бабьего века (пример 34).

Не закреплены, естественно, за определенными днями календаря и обрядовые заклички дождя. В наши дни они перешли главным образом в детский репертуар.

Особая группа летних обрядовых песен относится к двум календарным датам – Купальской ночи и Петрову дню. Купальские и петровские песни близки и по содержанию слов, и по характеру напевов, образуя единый летний песенный цикл.

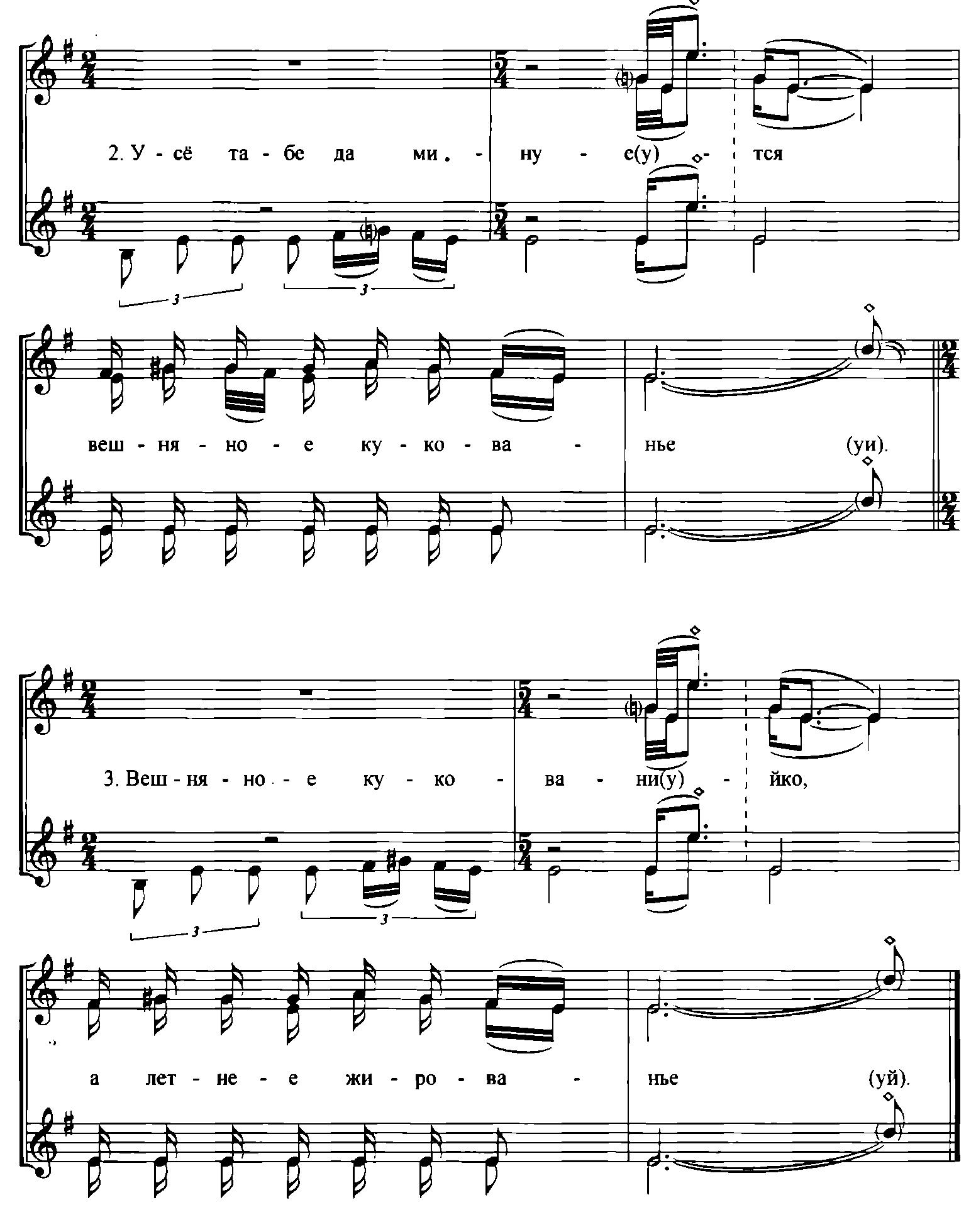

Купальская обрядность распространена на Руси далеко не повсеместно. Она более типична для Украины, Белоруссии, для народов Прибалтики, для южных славян. Однако на западе и северо-западе России, там, где остались следы былой культуры славянских племен кривичей, радимичей, купальские обряды и песни играют достаточно весомую роль в местном земледельческом календаре. Купала, или, по христианскому календарю, Иванов день, празднуется на Руси 7 июля по новому стилю, хотя по первоначальному

[33]

своему значению должен был бы попадать на ту же дату общеевропейского календаря, когда солнце светит дольше всего в году, то есть на 24 июня. Готовясь к встрече жаркого светила, всю недолгую купальскую ночь полагалось жечь костры и попарно прыгать через них (обряд очищения огнем), купаться в реках и озерах, а на рассвете кувыркаться в высокой траве по утренней росе. Вся купальская обрядность связана с поклонением двум могучим стихиям, определяющим жизнь на земле, — огню и воде. Хороводы, которые полагалось водить вокруг дерева, символизировали круговращение солнца и небесных светил. Поэтому направление движения было «посоль» — как движется солнце по небу.

Существовало множество разнообразных обрядовых действий, принятых в Купальскую ночь: загораживали дороги, мешая проезду, ходили на ниву отпугивать ведьм – с огнями, с песнями шли в ржаное поле, колотили палками по печным заслонкам, ведрам.

Однако с точки зрения исполнения обрядовых песен прежде всего знаменателен момент встречи восходящего солнца: навстречу восходу направлялась процессия девушек, возглавляемая обнаженной «русалкой» — самой красивой из подруг. «Русалка» несла в руках большой венок из дубовых листьев. В честь восходящего солнца звучали особые песни (пример 35).

Песни не только играли важную ритуальную роль в купальской обрядности, но и имели большое эстетическое значение, о чем свидетельствуют характерные высказывания самих крестьян: «В них самая красота. Не то красива, што там жгуть калёсы да веники – эта ништо! А вот красота – у песнях, даже сердце замираеть от этых песен!». «Усе, уся дяревня выйдет на гару, на высокаю-высокаю гару, а там пають и танцують пад гармошку усе».

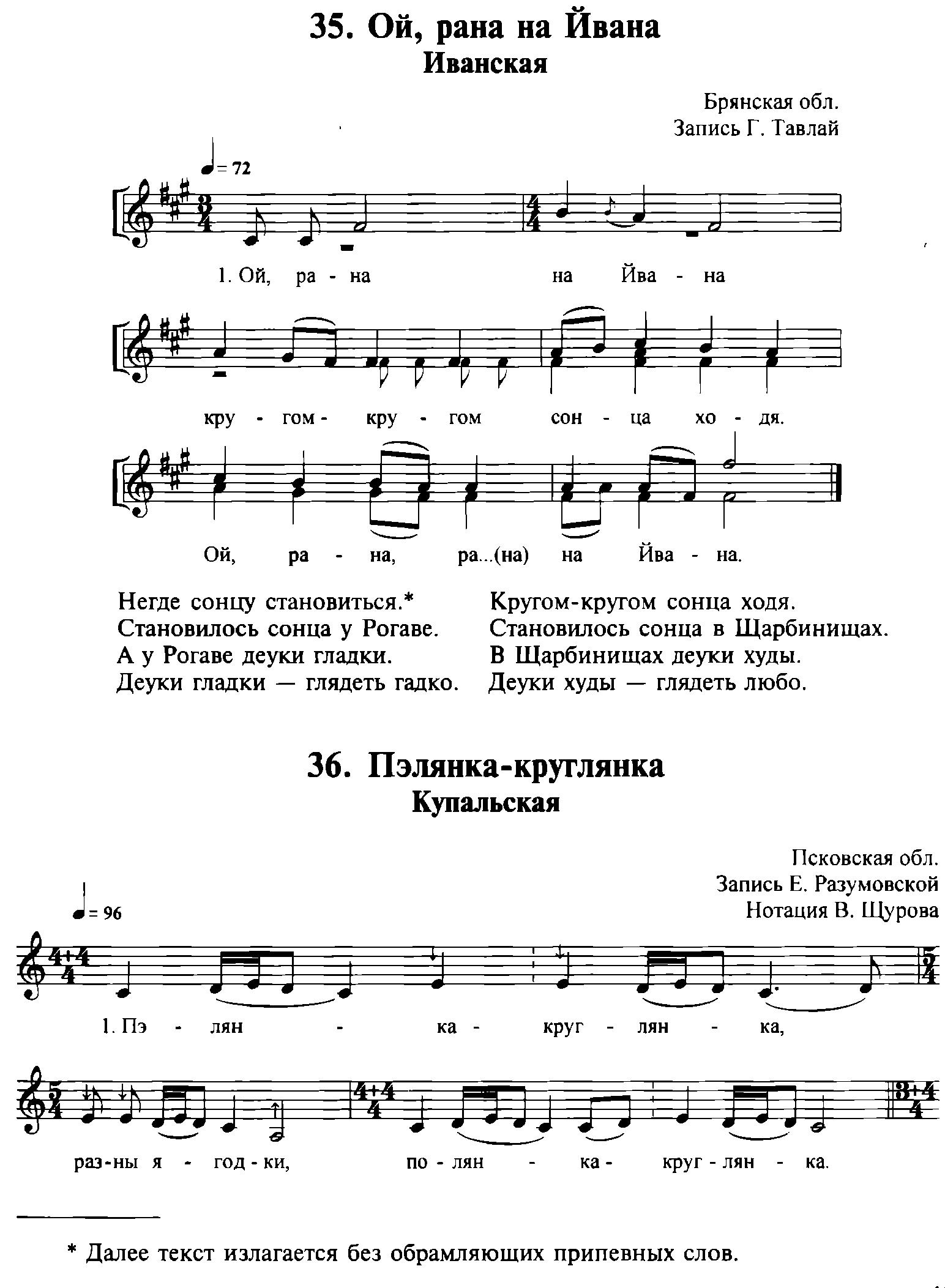

Интересно, что на Псковщине в Купальскую ночь обряды совершались лишь женщинами. Мужчины же оставались дома с детьми. Этим объясняется словесное содержание многих местных купальских песен: они поются от женского лица, при этом в них нередко затрагиваются семейные отношения (пример 36).

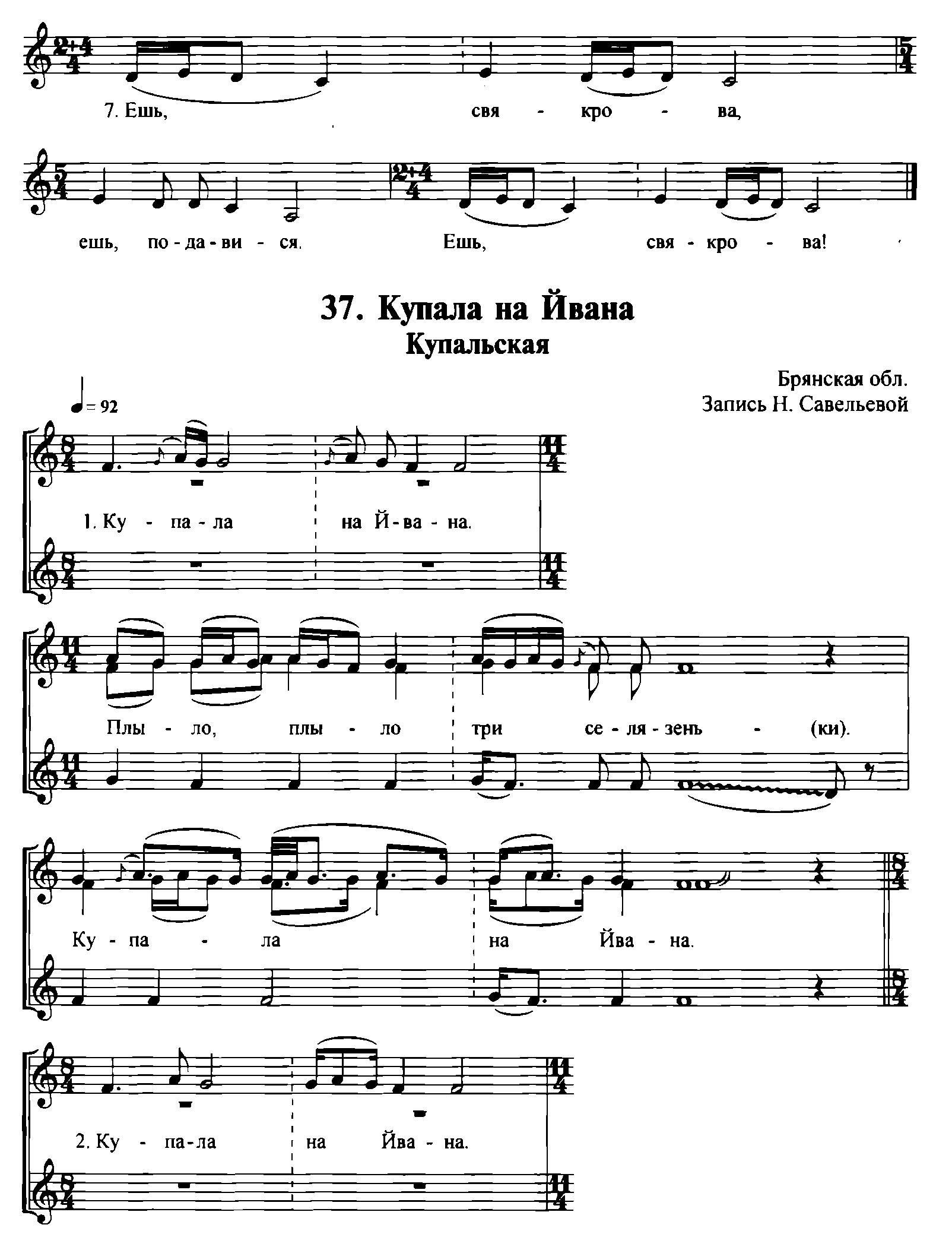

В большинстве же местностей в купальском ночном обрядовом веселье участвовала в основном молодежь, парни и девушки. Поэтому существовали песни-припевания, в которых выражалось стремление скрепить намечающиеся пары (пример 37).

В Купальскую ночь девушки собирали в лесу светлячков: чем больше наберешь, тем больше надежды на счастье. А если отыщешь цве-

[34]

ток папоротника (что на самом деле невозможно) — откроются тайны кладов.

Утром молодежь отправлялась собирать лечебные травы, что также сопровождалось пением. В зависимости от особенностей климата, в некоторых местностях более значительным по сравнению с Купальем считался Петров день (29 июня по старому стилю). По сведениям В.Даля, в Замоскворечье именно на Петра крестили кукушку, кумились с яичницей в лесу. В южных губерниях с этого времени начинался второй покос, в связи с чем в ряде местностей России существовали особые покосные песни.

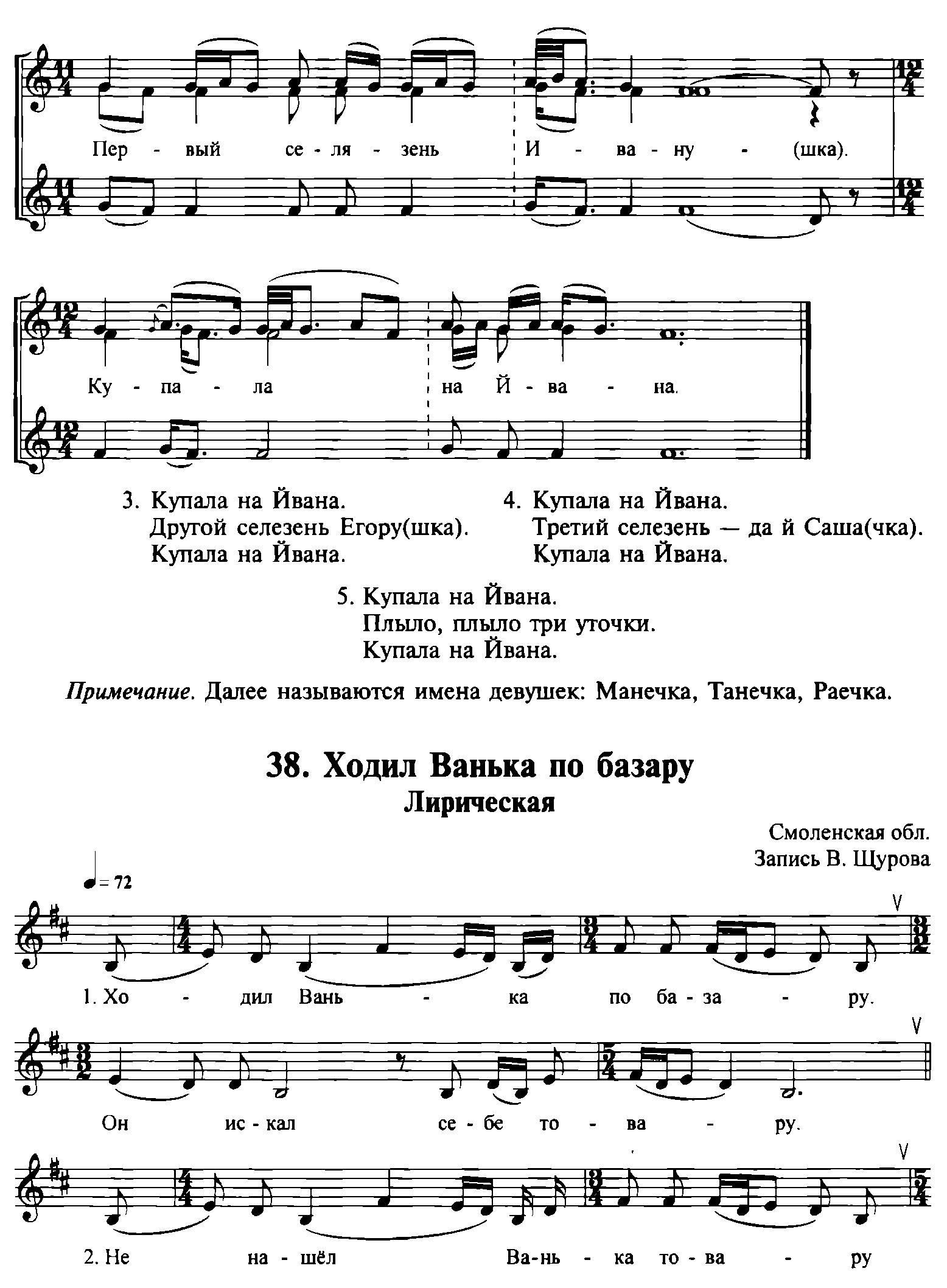

Их нельзя назвать собственно обрядовыми, поскольку ни с какими магическими действиями они не связаны. По характеру покосные песни – это разновидность лирики. Однако в них все же ощущается связь с обрядовой песенностью: их напевы обычно ограничены по диапазону, малораспевны. В них выразительность достигается скромными, скупыми музыкальными средствами (пример 38).

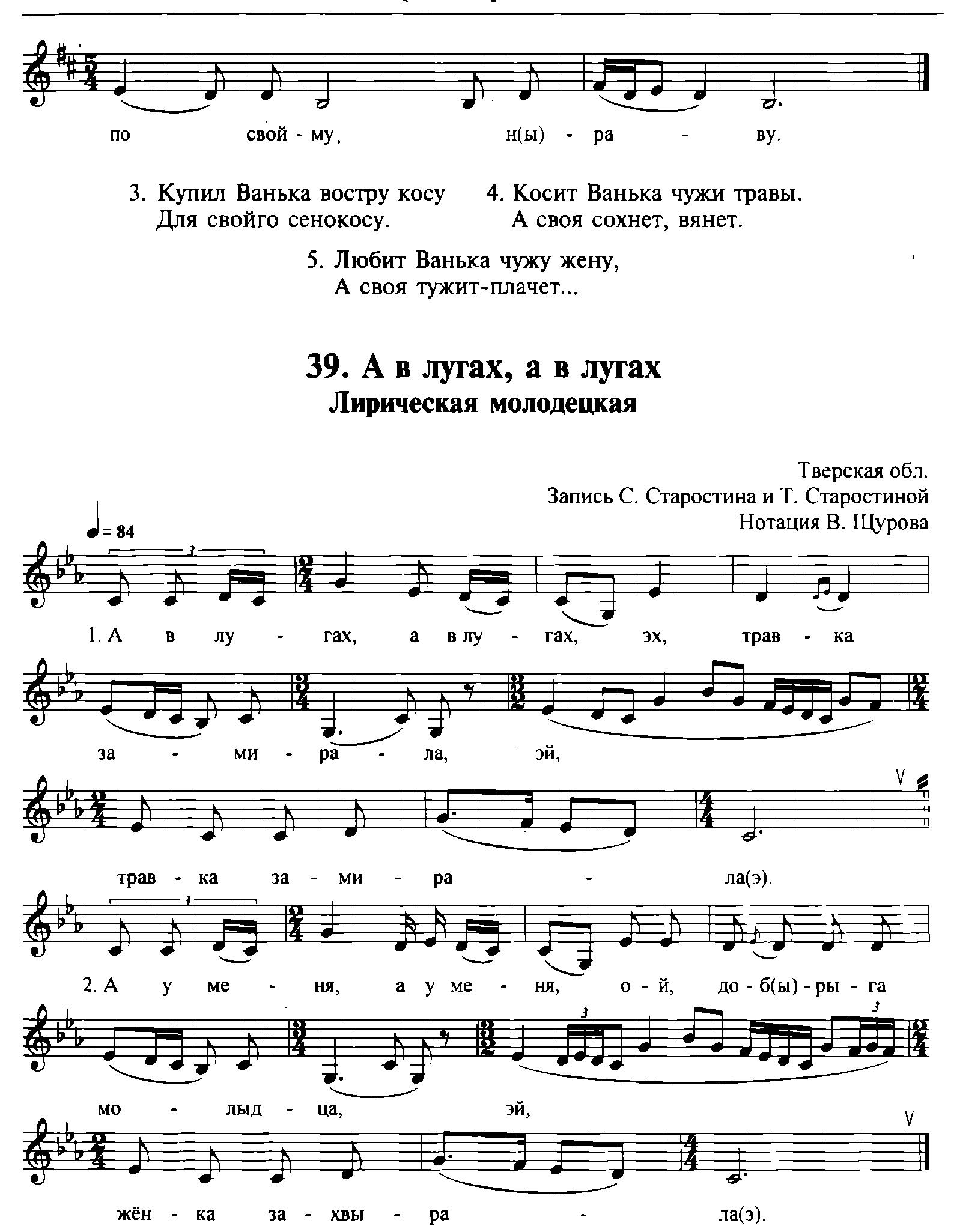

Однако в песнях данного жанра встречаются и широкие, развитые мелодии (пример 39).

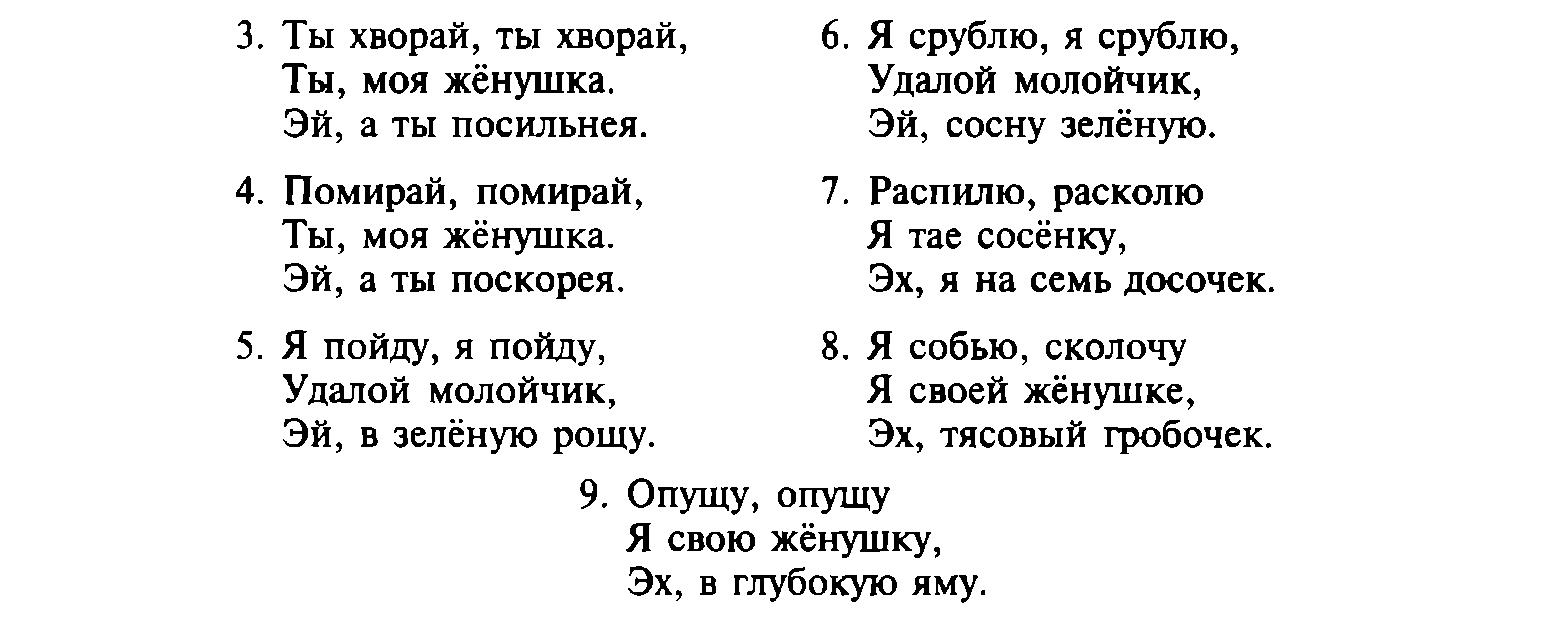

В словах покосных песен обычно выражается неудовлетворенность несложившейся семейной жизнью, высказываются жалобы в адрес неверного мужа или постылой жены. Возможно, это объясняется раздельной работой представителей разных полов: мужчины косят, женщины гребут сено. Возникает возможность выразить общие чувства, свойственные представителям одного пола.

Текст опубл.: Щуров В.М. Жанры русского музыкального фольклора. Ч. 1. М.: Музыка, 2007. Глава 1: Календарные обрядовые песни. С. 32-34.

Нотные примеры опубл.: Щуров В.М. Жанры русского музыкального фольклора Ч. 2. М.: Музыка, 2007. С. 47-54.