.4.1212. То, что может быть показано, не может быть сказано[1].

Л.Витгенштейн (1889—1951)

В природе есть надписи,

не нуждающиеся в словесной традиции,

дубовый лист никогда не лист платана[2].

дубовый лист никогда не лист платана[2].

Э.Паунд (1885—1972)

I

[260]

Имеют ли отношение система и структура алфавита к языку, для которого алфавит предназначен, и — прежде всего — к его фонологическим основаниям? Ответ будет, разумеется, утвердительным, хотя в исследованиях по фонологии данные об алфавите привлекаются лишь спорадически, а грамматология — наука, специально изучающая письменность, — остается одной из маргиналий в кругу филологических дисциплин[3]. Письменность как явление истории и культуры специально исследуется, в основном, лишь тогда, когда речь идет о языках и текстах глубокой древности, причем часто — о мертвых языках и нечитаемых или плохо читаемых текстах. Задача их интерпретаций становится основной; весь ход исследования неизбежно подчиняется практическим задачам.

Нечто подобное происходит и с изучением музыкальной письменности. Сплошь и рядом исследование древних и средневековых систем нотации преследует лишь узкие цели — создание корпуса транскрипций в современной европейской нотации для последующего изучения этих транскрипций методами современной европейской

теории. Об ограниченности этого подхода говорилось неоднократно, но, тем не менее, до адекватного изучения ранних нотных памятников еще далеко.

теории. Об ограниченности этого подхода говорилось неоднократно, но, тем не менее, до адекватного изучения ранних нотных памятников еще далеко.

[261]

Между тем нотное письмо предстает языком самоописания породившей его музыкальной традиции. В нотации отражены наиболее существенные признаки музыкального мышления, представления о звуке, о мелосе — ритме, метре, фонизме, артикулировании. Изучение нотного письма становится особенно важным, когда музыкальная культура не оставила после себя развитого музыкального умозрения: система нотной письменности в этом случае становится единственным источником знаний о музыкально-теоретических представлениях в музыкальных цивилизациях прошлого. Но и в тех случаях, когда музыкальная традиция создает теоретические тексты, сопоставление словесно сформулированных представлений о музыкальном мышлении с представлениями, выраженными визуально, необходимо для правильного понимания той или иной ранней музыкальной культуры.

Помимо этого нотация связана с музыкальным мышлением в гораздо большей степени, чем алфавит — с системой языка. Изменение письменности, переход с одного алфавита на другой не меняет сколько-нибудь осязательным образом фонологических особенностей языка. В этом случае мы сталкиваемся с системой взаимозаменяемых, или, если воспользоваться классической терминологией С.Лангер, дискурсивных символов (знак заменяется, значение остается неизменным)[4]. Анализируя же музыкальную письменность, мы изучаем, по-видимому, системы презентативных символов (изменение знака влечет за собой изменение значения): если стихиру, записанную византийскими невмами, транскрибировать в другую систему нотации, то, в определенном смысле, мы получим другое музыкальное произведение. Между оригиналом и транскрипцией останутся некие соответствия, но их круг будет достаточно ограничен.

Все сказанное должно, как представляется, встретить особое понимание прежде всего у этномузыковедов. Исследуя музыку устной традиции, они вынуждены моделировать ее средствами европейской нотной графики, сознавая при этом всю чудовищную бездну, которая пролегает, к примеру, между непрерывно изменяющимся звуковым космосом грузинской оровельной песни и окостеневшей сеткой нотных линий, связывающих восьмые и шестнадцатые. Дерево как часть живой природы и «Дерево» Мондриана на последней стадии геометризации — это лишь простейший аналог того, что происходит в случае записи народной песни. Но и там, где речь идет о смене одной нотации на другую, происходит нечто подобное, тем более что, исследуя ранние системы нотации, мы сплошь и рядом анализируем нотацию музыки устной традиции, где нотное письмо играло совершенно иную роль, чем в Европе XIX—XX веков.

Особенно необходимо изучение случаев, когда сама культура изменяет свой знаковый словарь, как это произошло в средневековой

[262]

Европе при переходе от невменной нотации к линейной или в России XVI—XVIII, веков, где знаменная нотация сменилась т.н. киевской квадратной (случаев такого рода в истории мировой музыкальной культуры несравненно больше). При этом происходит не просто замена одних начертаний другими, но изменение самих оснований музыкального языка. Музыковедами, изучающими музыку письменной традиции, это обстоятельство принимается во внимание недостаточно (например, в исследованиях по древнерусской музыке, где данная проблема на теоретическом уровне серьезно, кажется, не обсуждалась, хотя ее включение в круг изучаемых вопросов могло бы многое изменить в представлениях о том, что такое русская музыкальная традиция вообще).

Оставив всесторонний анализ проблемы в качестве задачи будущего, я попытаюсь лишь привлечь внимание к этой проблеме, говоря о возможных путях исследования ранних нотаций в целом и восточнославянской музыкальной письменности в частности. Начну с наиболее общих положений.

Определение того, что такое нотация, могло бы быть очень простым — это визуальный аналог звучания, будь то отдельный звук, включенный в музыкальную систему, или музыкальное произведение целиком[5]. С этой точки зрения в поле нашего внимания попадает огромный круг явлений: от пиктограмм индейцев оджибва, где одному знаку соответствует целый напев[6], до партитуры Вагнера. Между этими стадиями в истории нотации располагается огромное количество систем разного уровня возможностей и разной степени сложности. Типология нотаций разработана крайне приблизительно и нуждается в дальнейшем развитии. В существующих системах классификаций учтены многие признаки исторически сложившихся нотных систем[7], однако молчаливо предполагается, что все они действуют приблизительно одинаково — закрепляя сложившийся раз и навсегда нотный текст для последующей его передачи исполнителю и — через него — слушателю. Между тем ранние системы музыкальной графики действуют в условиях принципиально отличающихся музыкальных культур, с разной ролью письменности. Нотационная система, в зависимости от ее основных признаков, представляет ценнейший материал для типологии музыкальных культур. Это должно быть учтено и при типологическом анализе нотаций, в особенности если речь идет о нотациях древности и Средневековья.

Исторически первой из дисциплин, изучавших нотные системы, была музыкальная палеография. Подобно филологическим дисциплинам, направленным на прочтение древних вербальных текстов, палеография невменных рукописей была наукой практической: основной ее задачей была «расшифровка» (транскрипция) древнейших невменных знаков и восстановление «оригинального» звучания гри-

[263]

горианского хорала[8]. В известной мере на это же была направлена и византийская музыкальная палеография (хотя она развивалась за пределами православного ареала и не была столь непосредственно связана с практическими нуждами церковной жизни), и исследования по древнерусской монодии. При решении проблем транскрипции были выработаны методы датировки музыкальных рукописей и определения точного места их происхождения (последнее относится преимущественно к западноевропейским рукописям, в которых более отчетливы локальные признаки). Что же касается изучения нотации как феномена музыкального мышления, то это направление в палеографии сколько-нибудь серьезного развития не получило. Как и общая палеография (латинская, греческая, славянская), она оставалась в кругу т.н. вспомогательных научных дисциплин.

Новая дисциплина, посвященная нотации, была предложена в конце 1960-х годов Э.Кардином. Речь идет о семиологии, точнее, григорианской семиологии, в задачи которой входит изучение «причин (логос) разнообразия знаков (семейон) для определения основных принципов аутентичного и объективного исполнения»[9]. Нельзя не отметить прагматического (отнюдь не в специальном смысле слова) оттенка и в этом исследовательском подходе, хотя, по идее, семиология, абстрагированная от собственно истории хорала, должна была стать теоретической наукой о знаковых возможностях невмен-ного письма, а скорее всего — и более поздних систем нотной графики. В этом случае мы могли бы говорить о семиологии ренессан-сной мензуральной нотации, о семиологии органной табулатуры или — в конце концов — о семиологии партитуры Чайковского или Лю-тославского. Дисциплина такого рода могла бы стать неким аналогом грамматологии — части лингвистики и истории культуры, и думается, что именно в этом направлении ее следует развивать.

Что в таком случае должно было стать основным предметом изучения семиологии? Для обстоятельного ответа на этот вопрос необходимо отдельное исследование. Однако, покуда «Пролегомены ко всякой будущей семиологии» еще не написаны, остановлюсь лишь на одном возможном аспекте — типологии нотаций с точки зрения их большей или меньшей взаимосвязанности с письменным и устным типами музыкальной культуры и на соответствующих этим типам графических возможностях нотного письма.

Говоря об этом, я предвижу закономерный вопрос: при чем здесь устный тип музыкальной традиции, когда речь идет о музыкальной письменности? Мне уже приходилось отмечать, что само присутствие в той или иной музыкальной культуре нотного письма еще не означает, что памятники этой культуры — образцы письменной традиции[10] и что знаковые возможности невм (или знаков иного характера), а также — что особенно важно — их роль в музыкальной

[264]

коммуникации могут не иметь ничего общего с привычным для нас положением нотации в музыкальной культуре. Как показывают исследования последних лет[11], роль устного предания в средневековом обществе настолько значительна, что позволяет считать цивилизацию средних веков преимущественно аудиальной. Сказанное не отнимает у средневековой литературы или живописи места, которое они занимали в художественной или религиозной жизни, но отводит им роль вспомогательного явления в процессе знакового общения. Это же относится и к нотному письму. Ранняя невменная нотация, как отмечал Л.Трейтлер, — «протокол практики (точнее — исполнительской практики. — В.К.)»[12]. Она описывает уже существующее в устной традиции звучащее явление, не предписывая исполнителю определенный тип «поведения», но лишь напоминая ему об усвоенной на слух мелодии[13]. Даже в более поздние времена, когда романская часть Европы широко пользовалась квадратной линейной нотацией (точнее фиксировавшей звуковысотность!), церковные певчие сплошь и рядом пели наизусть. Об этом говорит присутствие в рукописной традиции т.н. полных миссалов, включавших как тексты, произносившиеся священником, так и ноты для певчих. Во время службы миссал располагался на алтаре, петь по нему было попросту невозможно, и ноты использовались лишь для контроля над исполнением[14]. Это происходило в церковной — наиболее письменной — сфере музыкальной культуры. Вокруг же был океан светской музыки, нередко обходившейся вообще без каких-либо нот[15].

Как это отразилось на знаковых возможностях средневековой нотации? Здесь необходимы некоторые типологические замечания.

Среди основных характеристик звучания, которые должны быть учтены в нотаций (прежде всего — в нотации вокальной музыки), для того чтобы ноты ( = невмы) вообще могли использоваться в певческой практике, три предстают наиболее существенными:

— звуковысотность, точнее, положение того или иного звука или группы звуков в высотной системе, представленной, прежде всего, звукорядом;

— ритм мелодии;

— артикуляция, позволяющая отчетливо произнести текст; в средневековой традиции с этим были связаны и особые фонические эффекты типа вибрато, глиссандо и т.д.

Известно, что в ранних невменных рукописях (по крайней мере в немецких, северофранцузских, в большинстве итальянских) исключительное внимание уделялось последнему из этих аспектов — в ущерб первому[16]. Это дает основание связывать ранние невмы с наиболее архаичными системами музицирования, где тембр, так сказать, предшествует звуковысотности (В.И.Сисаури), или, иначе говоря, фонизм — функциональности (Ю.Н.Тюлин)[17]. Звуковысот-

[265]

ность, таким образом, относится к сфере вероятностного: известны случаи, когда песнопение, переходившее из одной невменной рукописи в другую почти без разночтений, становилось притчей во языцех в более поздних, нотолинейных рукописях. К его модальной «неупорядоченности» вновь и вновь возвращались средневековые теоретики[18] (а их, как известно, в отличие от певчих, интересовало прежде всего то, что было связано со звуковысотностью!). В этом смысле более поздняя хоральная нотация была примитивнее ранней, фиксируя только высоту, игнорируя все остальное.

Это лишь один из примеров того, как знаковые возможности нотации (или нотаций) высвечивают признаки той или иной стадии истории музыкального сознания. Продвигаясь вслед за этими стадиями, можно выявить несколько уровней знаковых возможностей нотного письма. Они позволяют обнаружить себя как в музыке Средневековья, так и в более поздние времена:

1. Фиксируется лишь один из аспектов звучания, например, высота (буквенные нотации Средневековья и античности, нотолинейная хоральная нотация) или артикуляция (тибетские невмы[19]);

2. Фиксируются два или все три аспекта:

а) при помощи единого знакового словаря (вспомогательные буквенные обозначения ранних невменных рукописей или же средневизантийская нотация, знаки которой закрепляют одновременно интервалику, ритм и артикуляцию[20]);

б) при помощи взаимодействия двух или более знаковых словарей для одного из аспектов звучания (русская знаменная пометная нотация после 1668 года, где звуковысотность записывается одновременно киноварными пометами и т.н. признаками[21]; квадратная нотация американских протестантских гимнов (поздняя разновидность), где высота определяется формой знака — квадрат, ромб, треугольник — и одновременно его положением на обычном европейском нотоносце)[22];

в) каждый из аспектов звучания имеет свой знаковый словарь. Словари дифференцированы и соучаствуют в сложной многоуровневой знаковой системе (наиболее показательный пример — европейская нотация Нового времени).

Назовем этот перечень типологией А. При этом для изучения интересующего нас явления важен еще один фактор — представление о форме мелодии на уровне ее первичной сегментации. Этот аспект важен для всех параметров звучания — высоты, ритма, артикуляции. Для его описания может служить типология Б, отталкивающаяся от категории грамматологии. Здесь возможны следующие типы графики:

1. Иероглифические нотации. Одному знаку соответствует целый напев либо очень протяженное мелодическое построение. При-

[266]

меры: уже упоминавшиеся пиктограммы оджибва, византийская тета-нотация[23], производные от нее русские фиты[24].

2. Нотации-силлабарии. Одному знаку соответствуют два и более тонов. Пример: большинство разновидностей невменной нотации в средневековой Европе[25].

3. Нотации-алфавиты. Примеры: буквенные нотации античности и Средневековья, аквитанская невменная нотация, связанная с ней генетически современная нотная запись.

(Nota Bепе: само понятие тона — вынужденная абстракция. В мелосе древних культур, в фольклоре мелодия членится на дифференцированные тоны во многих случаях условно. Проблемы сегментации мелоса еще ждут своей разработки.)

Обе типологии с разных точек зрения описывают большую или меньшую закрепленность звучащего текста графическими средствами. Чем менее дифференцированно фиксируются характеристики звуковой ткани, тем в большей степени они принадлежат к области вероятностных процессов, а следовательно, как было показано И.И.Земцовским[26] к сфере устной музыкальной культуры.

Так, например, на устный характер музицирования может указывать использование нескольких знаков для одного тона (высотно не определенного!) в пределах одного знакового словаря — это указывает на то, что в данной нотации ритм, артикуляция, фонизм «вытесняют» звуковысотность. Полное отсутствие этих факторов в словаре знаков и точное закрепление звуковысотного положения тона — также признаки устной традиции, поскольку ритм, фонизм, артикуляция здесь целиком и полностью относятся к вероятностной сфере. Помимо этого «устность» или «письменность» определяются способами членения мелодии: в типологии Б предел господства устного начала — пиктограммы оджибва, предел в развитии начала письменного — современная нотация, где каждому элементу текста соответствует свой знак.

В дополнение к этому следует подчеркнуть, что каждому из уровней типологии А и типологии Б соответствует определенный исторически сложившийся тип музыкального источника. На наиболее «устной» стадии таковыми служат рукописи (кодексы, свитки), как правило, сацердотальной принадлежности и собственно для пения не всегда предназначенные. Здесь используются ноты-иероглифы, лишь напоминающие о самом присутствии напева. Нотации-силлабарии характерны для специально певческих манускриптов, которые, как и следовало ожидать, изобилуют рукописными вариантами. Следующая стадия в закреплении письменного начала — использование печатных книг. Некоторые из нотаций уровня 26 типологии А возникли именно в связи с попытками создать печатные певческие книги. С появлением нотопечатания письменное начало полностью

[267]

вступает в свои права — композитор создает рукопись в расчете на ее полное закрепление в печатном тексте, исключающее сколько-нибудь существенные варианты. Средневекового гимнографа в этой роли представить довольно трудно. Как и в других областях человеческой деятельности (здесь стоит вспомнить известные идеи Мак-Люэна), характер носителя информации отражается на структуре самой информации.

Такова лишь наиболее общая схема движения различных систем музыкальной графики от устного или полуустного мышления к мышлению письменному. Наиболее отчетливо различие этих уровней письма-мышления проявляется там, где в процессе развития музыкальной культуры сталкиваются разные системы письменности, относящиеся к одному и тому же музыкальному репертуару. Это можно было бы продемонстрировать на примере русской (а точнее — восточнославянской) нотной графики в период перехода от Средневековья к Новому времени.

II

Как известно, первые достоверно наблюдаемые стадии в истории русского музыкального искусства связаны с церковным пением и, прежде всего, с основной его разновидностью — знаменным распевом. В XVII—XVIII веках церковное пение обогащается новыми формами, и, говоря о церковном искусстве Нового времени, характернейший признак эпохи усматривают прежде всего в партесном многоголосии. Между тем развитые формы полифонического пения попросту не могли вытеснить более ранние виды певческого искусства. Семиологический аспект крайне важен для понимания того, как знаменный распев существовал в новых условиях.

Одним из основных факторов его сохранения в культуре Нового времени стало сосуществование нескольких типов нотного письма. Среди них — традиционная крюковая графика и родственные ей системы; как знаменная, так и другие нотации даже в поздних формах сохраняли отчетливую связь (не столько палеографическую — начертания знаков изменились, сколько семиологическую) с византийской традицией. Наряду с этим в русскую музыкальную культуру входят системы, основанные на крайне своеобразном преломлении европейских принципов. Среди них, к примеру, малораспространенная значковая «пермская» нотация[27] и т.н. киевская квадратная нотация, широко применявшаяся в музыке Нового времени наряду с общеевропейским письмом, или, как его иногда называли, «итальянской нотой».

Знаменная нотация т.н. беспометного периода относится к уровню 1 типологии А с некоторой тенденцией к переходу на следующий

[268]

уровень. Это означает, что основным объектом закрепления в знаках становится прежде всего артикуляция мелодии, ее фонические признаки — с ослабленной фиксацией звуковысотности. Словарь знаков, относящихся к одиночному тону, отличается редким многообразием, причем у каждого из знаков может быть несколько модификаций[28]. Характеристики звуковысотного фактора в древнерусских певческих азбуках, как уже говорилось, отличаются неопределенностью. Почти на всем протяжении своей истории знаменное письмо незвукорядно; все попытки определить точное положение того или иного знака в высотной системе наталкиваются именно на знаковые возможности крюковой графики. Даже позднее, когда в нотации появляются звукорядные обозначения — киноварные пометы, их нельзя считать столь же точным определением звукорядного положения тонов, как европейская нотолинейная система. Пометы «низко» или «гораздо низко» в певческой практике могли иметь несколько интерпретаций. Это подтверждается образцами современного старообрядческого пения[29]. Как и во всех традициях устного или полуписьменного музицирования, звуковысотность здесь относится к сфере вероятностного.

Как известно, знаменный тип нотации был постепенно вытеснен новым нотным письмом. В Московской Руси его называли киевским знаменем, хотя киевское его происхождение проблематично. Семиологические характеристики новой нотации — мы будем называть ее для краткости просто квадратной — восходят к совершенно иной концепции звука и звучания: пятилинейный нотоносец очерчивает контуры звукоряда, ритмика построена на бинарных соотношениях, в начале нотоносца мы видим ключ, а в конце (во всяком случае, в ранних образцах) кустоды — знаки, отмечающие высоту первого тона на следующей строке. Короче говоря, перед нами разновидность западноевропейской мензуральной нотации, хотя разновидность довольно своеобразная. Все исследователи, упоминавшие квадратную нотацию, отмечали ее западное происхождение, хотя, кажется, никто не дал себе труда проследить реальные истоки этого явления. Прежде чем приступить к семиологическому описанию квадратных нот и их исторического конфликта с крюками, следовало бы привести некоторые сугубо исторические данные.

Несмотря на тесную связь квадратной нотации с русской музыкальной традицией, ее истоки лежат за пределами Русского государства XVI—XVII веков и восходят к культуре тех территорий Речи Посполитой, которые были населены преимущественно православными, а позже, наряду с ними, и греко-католиками. Косвенных данных о происхождении квадратного письма не сохранилось. Известны

[269]

два древнейших источника — Супрасльский Ирмологион, оконченный в 1601 году Богданом Онисимовичем, певчим из Пинска, и предназначенный для Супрасльского Рождественского монастыря под Перемышлем[30], и Ирмологий Ивана Третецкого (имя донатора рукописи; переписчик неизвестен), датируемый рубежом XVI—XVII веков и созданный предположительно на Южной Волыни[31]. В обоих случаях мы сталкиваемся с весьма развитыми формами этого письма. Создается впечатление, что квадратная нотация к этому времени существовала не одно десятилетие. Если сравнить квадратную нотацию с западноевропейской системой нотной графики, то выяснится следующее:

— по принципам записи ритмики квадратная нотация ничем существенным не отличается от т.н. белой мензуральной нотации, которой записывалась западная ренессансная полифония[32];

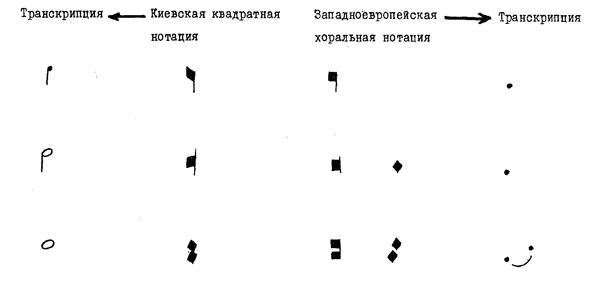

— палеографически, т.е. с точки зрения внешней формы знаков, квадратная нотация с мензуральной не имеет ничего общего, напоминает скорее квадратную же нотацию григорианского хорала и обычно с нею же сравнивается[33]; семиологически квадратная нотация с нотацией григорианского хорала ничего общего не имеет. Последнее положение нуждается в некоторых объяснениях. Прежде всего, в обеих системах не совпадает ритмическое значение знаков (говоря об этом, я имею в виду западную хоральную нотацию XV—XVI веков, в отличие от своих ранних прототипов фиксировавшую некоторые элементы ритмики), которое представлено на прилагаемой таблице. В случае же с т.н. тактовой нотой квадратной нотации не совпадает и высотное значение: тактовая нота обозначает звук, располагающийся между двумя высотами, очерченными ее элементами. Западный аналог относится к двум восходящим звукам. Таким образом, можно говорить о заимствовании знаков с точки зрения палеографии и об оригинальной нотационной системе с точки зрения семиологии.

[270]

Этому случаю можно найти сколько угодно параллелей в русской, украинской, белорусской культуре Нового времени. Обратимся хотя бы к гражданскому шрифту, сменившему в петербургский период традиционную кириллицу. Здесь появляются формы букв, происходящие из латинской антиквы, а сохранение графемы не означает совпадения фонетического содержания (например, Р в латинском алфавите и Р в гражданском письме).

Учитывая, что квадратная нотация возникла где-то в Белоруссии или на Украине в конце XVI века и стала там основным типом письма в XVII веке, объяснение ее типологических характеристик следует искать в культурной ситуации этого времени и этих мест. Славяно-византийское церковное предание в условиях Речи Поспо-литой сосуществовало с традицией римско-католической обрядности. Брестская уния 1596 года, объединившая христиан обоих обрядов, лишь закрепила реально существовавшее положение вещей, т.е. полиритуальность церковной культуры. Римско-Католическая Церковь использовала латынь, опираясь на многовековую традицию нормативной грамматики. Славянский язык униатов и православных в этих условиях также должен был превратиться в некоторое подобие латыни Восточного Обряда — не случайно появление в эти времена многочисленных апологий славянского языка и первых его грамматик. Далее, музыкальной латынью Рима был григорианский хорал — также в высшей степени регуляризированное искусство, неотъемлемое от теоретического осмысления, а, как уже подчеркивалось, латинское музыкальное умозрение всегда уделяло особое внимание звуковысотности. В условиях полиритуализма пение восточных христиан также должно было стать чем-то вроде григорианского хорала в славяно-византийском обряде, т.е. регулярным Ars Musica, с осмысленными нормами звуковысотности, сменившими более раннюю, полуфольклорную стихию, с ее особым вниманием к фонизму и артикуляции.

Две концепции звучания, представленные соответственно крюковым письмом и квадратной нотацией, не могли не вступить в конфликт. Наиболее наглядно их противостояние выражено в т.н. двое-знаменниках — пособиях по «переводу» крюковых обозначений в нотолинейные. С семитологической точки зрения ни о каком переводе, конечно же, говорить не приходится. Это следует хотя бы из того, что зыбкая, нерегулярная ритмика распева в его крюковой версии при транскрипции в «киевское знамя» должна была превратиться в мелос, организованный по принципу двухдольности. Хотя бы поэтому двоезнаменники не заслуживают особого доверия: «значения» крюков, почерпнутые из них, могут привести к сомнительным результатам, что особенно ощутимо при попытках транскрибировать знаменное многоголосие[34].

[271]

Столкновение двух систем нотации должно было болезненно восприниматься носителями старой традиции (напомню, что старообрядцы до сих пор пользуются только архаическими крюковыми обозначениями). С этой точки зрения довольно показателен фрагмент из «Извещения о согласнейших пометах» Александра Мезенца, написанного в 1668 году: «И ныне нецыи возникши от новейших песноснискателей, крупнодушествующе и блазнящеся о сем, кроме учения, уповающе на свое суеумие, не приемше в сем знамени и в лицах меры и совершенного познания, предвзимающеся мыслию, мнят сие старославенороссийское в тайносокровенноличном знамени пение предводити во органогласовное, гласонотное пение и исправляти добре… Нам же, великороссиянам, иже непосредствене ведущим тайноводительствуемого сего знамени гласы, и в не<м> многоразличных лиц и их розводов меру, и силу, и всякую дробь, и тонкость, никая же належит о сем нотном знамени нужда»[35].

Проще всего было бы в этом тексте увидеть выражение позиции ксенофоба, часто мелькающей на страницах русской истории, не приемлющей ничего «чуждого», даже если оно является частью православной культурной традиции. Нас в данном случае интересует не то, что принято называть «эстетическими воззрениями», но словарь музыкальных обозначений Мезенца, его termini technici. Попытаемся дать им семиологическую интерпретацию,

Прежде всего, очевидна оппозиция двух терминологических групп: с одной стороны, «знамя и лица», «тайносокровенноличное знамя», наконец, «тайноводительствуемое знамя», с другой же — «нотное знамя» и «органогласовное, гласотное пение». В первом случае характерно, что выделены «знамя и лица». Имеются в виду как крюки, так и знаки иероглифической нотации, ближайшие родственники фитных формул, наиболее «устный» элемент знаменного рос-пева. «Тайносокровенноличность» и «тайносокровенноводительству-емость» старой нотации попросту означают то, что обучаться церковному пению можно только изустно, проникнув в некую «тайну», сообщенную учителем, получив знание по пению «непосредствене». Для пения этого рода Мезенец находит целый ряд характеристик: «многоразличные» лица должны иметь свои «розводы», т.е. выученные на слух мелодические формулы, при этом им присущи «сила» (обозначение из области динамики), «всякая дробь и тонкость» (артикуляция) и «мера» (последнее скорее всего относится к темпоритмической сфере). Звуковысотность из словаря исключена. Косвенным образом она присутствует в характеристике «нотного знамени», которое описывается как «органогласовное». «Органами» в церковнославянском и древнерусском языках могли называть любые музыкальные инструменты, что характерно также и для латинского, и, конечно же, для греческого словоупотребления. Речь идет,

[272]

таким образом, о квазиинструментальном, т.е. высотноупорядоченном, пении, не обладающем никакими иными существенными характеристиками. Пение по квадратным нотам должно было казаться Мезенцу и его единомышленникам попросту плоским и невыразительным. Как во многих иных случаях, носитель одной музыкальной культуры при встрече с другой культурой реагирует прежде всего на фонизм, и эта реакция чаще всего бывает отрицательной, особенно в культурах архаического уровня.

Хотелось бы подчеркнуть, что в трактате Мезенца речь идет именно о разновидностях знаменного распева, а не о партесном пении, как это иногда понимают, т.е. о разных подходах к одной и той же традиции. Профессионализм, условно говоря, восточного типа (устная традиция, непосредственное общение ученика и учителя и — в идеале — воспроизведение личности учителя[36]) здесь противостоит профессионализму западного типа (авторитет учителя бесконечно важен, но ученик, в принципе, может быть и автодидактом; освоив под руководством учителя основные принципы квадратного письма, он вообще-то может воспроизвести новое песнопение без посторонней помощи — ситуация в древнерусской традиции маловероятная). Характерно, что столь важная для типологии культур коллизия в одном из наиболее значительных древнерусских теоретических текстов облечена в знаки нотного письма, показывающие то, что не может быть сказано, что любая теоретическая рефлексия будет несравненно беднее, чем непосредственное звучание, закрепленное в зрительно воспринимаемой и тождеств еннрй только самой себе форме.

Опубл.: Музыкальная коммуникация: сб. научных трудов. Серия “Проблемы музыкознания”. Вып. 8. СПб, 1996. С. 260 – 275.

размещено 2.01.2007

[1] Витгенштейн Л. Логико-философский трактат. М., 1958. С. 51. Курсив принадлежит Витгенштейну.

[2] Цит. по: Малявин В.В. Китайские импровизации Паунда // Восток — Запад: Исследования. Переводы. Публикации. [Вып. 1]. М., 1982. С. 262.

[3] Основные идеи грамматологии были сформулированы И.Гельбом в 60-е годы XX века (см.: Гельб И.Е. Опыт изучения письма: (Основы грамматологии). М., 1982). О соотношении этой дисциплины с другими науками, изучающими письмо, см., в частности, с. 31—33 указ. соч

[4] См.: Longer S.K. Philosophy in A New Key. N.Y.; Toronto, 1944. P. 89. В семиотике существуют более детализированные и более развитые системы классификации знаков (Лангер употребляет термин «символ» как синоним термина «знак»). Однако здесь я сохраняю терминологию, сформулированную около пятидесяти лет назад, — прежде всего из-за ее простоты и остроумия.

[5] Ср. с аналогичным, но более развернутым определением: Bent Y.D., Hiley D., BentM., Chew G. Notation // The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Vol. 13. L., 1980. P. 333.

[6] См.: Гельб H.E. Указ. соч. С. 52—54. Каталог песен оджибва приводится по исследованиям Г.Маллери, осуществленным еще в XIX веке. Вслед за своим предшественником Гельб отмечает, что «слова этих песнопений передаются из поколения в поколение без всяких изменений, так что многие из них уже давно устарели и не входят в лексику живого разговорного языка» (с. 52). О напеве Гельб не говорит ничего, хотя совершенно ясно, что отношение к нему у оджибпа должно быть аналогичным. Со знаком связываются не только текст и напев (изображение индейца в перьях с мешком из шкуры выдры означает песню с текстом «Я всегда любил то, что ищу. Я иду в новый вигвам из зеленой листвы»), но ритуальная ситуация. Если проводить аналогии с типологически более поздними ритуальными явлениями, например с христианской литургией, то перед нами текст, невмы и литургическая рубрика (например, «На Вечерне»), спрессованные в одогу пиктограмму. Один из знаков каталога обозначает перерыв, во время которого вносят пищу, и никто не поет. Со строго музыкальной точки зрения это — обозначениепаузы. Характерно, что в графической системе она занимает столько же места, сколько целое «произведение». Это один из архаичнейших случаев своеобразного «семантического синкретизма», с которым часто приходится сталкиваться при изучении невменных нотаций.

[7] Здесь уместно было бы изложить историю вопроса и обратиться к основным работам по истории и теории нотного письма. Я воздержусь от этого — не столько из-за недостатка места, сколько из-за возникающих при этом параллельных проблем. См. предельно лаконичное обсуждение типологических вопросов музыкальной графики в книге О.Эльшека, где приведен также обзор наиболее известных классификаций нотного письма (М.Шнейдера, К.Закса, В.Кауфмана и др.): Elscher О. Hudobna” veda slic”asnosti: Systematika, teoria, vy”vin. Bratislava, 1984.

[8] Первые ощутимые результаты в музыкально-палеографических исследованиях были получены во второй половине XIX века учеными солемской школы (Франция) — монахами-бенедиктинцами, работавшими над аутентичными редакциями римско-католических певческих книг. Исследования в Солеме продолжаются и в настоящее время. Об истории солемской научной школы см., в частности: Combe P. Histoire de la restauration du chant gregorien d”apres des documents inedits. Solesmes, 1969.

[9] Cardine E. Gregorian Semiology. Solesmes, 1982. P. 8. Несколько более подробно о теории Кардина см.: Карцев ник В. Г. О невменной нотации раннего Средневековья // Эволюционные процессы музыкального мышления: Сб. науч. тр. Л., 1986. Ср. термин Кардина с обозначением «семейография» или «семиография», применявшимся в русском музыкознании и относившимся к работам по «дешифровке» знаменной и других древнерусских нотаций. Термин «семиология» иногда употребляется в более общем смысле — как синоним термина «семиотика».

[10] См.: Карцовник В.Г. Григорианский хорал в свете этномузыкознания: невмы, артикуляция, звуковысотный аспект // Народная музыка: история и типология: Памяти проф. Е.В.Гиппиуса (1903—1985): Сб. науч. тр. Л., 1989. С. 52.

[11] Этой проблеме посвящено множество исследований, касающихся как словесности, так и музыки. Здесь я отмечу лишь некоторые из последних русскоязычных публикаций, отсылающих, в свою очередь, и к западным работам: Сапонов М.А. Искусство импровизации: Импровизационные виды творчества в западноевропейской музыке Средних веков и Возрождения. М., 1982; Он же. Устная культура как материал медиевистики // Традиция в истории музыкальной культуры: Античность. Средневековье. Новое время: Сб. науч. тр. Л., 1989 (сер. «Проблемы музыкознания»; вып. 3); Лебедева И.Г. К изучению формульной структуры в мелодике западноевропейского средневекового хорала (по поводу концепции Лео Трейтлера) // Музыкальная культура Средневековья: Теория. Практика. Традиция: Сб. науч. тр. Л., 1988 (сер. «Проблемы музыкознания»; вып.

1); Карцовник В.Г. Григорианский хорал в свете этномузыкознания… (В этой работе см. примеч. 6, где приведены данные о наиболее значимых исследованиях устного фактора в церковном пении средневекового Запада.) Попутно следует подчеркнуть, что проблема «устного» в письменно закрепленной церковной монодии поставлена лишь на западноевропейском материале. Среди немногих (достойных) исключений, относящихся к сфере музыкальной византологии, см.: Raasted J. Compositional Devices in Byzantine Chant // Musica Antigya VII. Acta Scientifica. 1985. P. 181—204. На древнерусском материале, как уже говорилось, вопрос не изучался, если не считать некоторых исследований по старообрядческой традиции (см. далее).

1); Карцовник В.Г. Григорианский хорал в свете этномузыкознания… (В этой работе см. примеч. 6, где приведены данные о наиболее значимых исследованиях устного фактора в церковном пении средневекового Запада.) Попутно следует подчеркнуть, что проблема «устного» в письменно закрепленной церковной монодии поставлена лишь на западноевропейском материале. Среди немногих (достойных) исключений, относящихся к сфере музыкальной византологии, см.: Raasted J. Compositional Devices in Byzantine Chant // Musica Antigya VII. Acta Scientifica. 1985. P. 181—204. На древнерусском материале, как уже говорилось, вопрос не изучался, если не считать некоторых исследований по старообрядческой традиции (см. далее).

[12] TreitlerL. Reading and Singing: On the Genesis of Occidental Music-Writing // Early Music History (Oxford). Vol. 1. 1984. P. 160.

[13] См. исключительно важную и до сих пор недостаточно оцененную работу: SeegerC/i Prescriptive and descriptive Music Writing//The Musical Quarterly (N.Y.). Vol. 44. 1958. P. 184—195.

[14] Наблюдение М.Юглё. См.: Hugh M. Missal // The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Vol. 10. L., 1980. P. 162.

[15] См.: Сапонов М.А. Устная культура как материал медиевистики, passim. Это подтверждается также незначительным количеством рукописей светской музыки (всего три-четыре для инструментального музицирования до XV века!) в сравнении с тысячами церковных книг. Незначительно и количество записанных многоголосных церковных песнопений. Полифоническое пение было, по-видимому, уделом редких виртуозов-импровизаторов, а концепции типа «от монодии к многоголосию» — это выдумки музыковедов, воспитанных на дарвинизме.

[16] Подробнее см.: Карцовник В.Г. О невменной нотации раннего Средневековья, passim.

[17] См.: Там же. С. 33—34.

[18] См. об этом: Atkinson Ch. From «Vitium» to «Tonus acquisitus»,: On the Evolution of the Notational Matrix of Medieval Chant // Cantus planus. Budapest, 1990. P. 181 — 197.

[19] См.: Kaufmann W. Musical Notations of the Orient. Bloomington etc., 1967. P. 355-417.

[20] См. изложение основных принципов этого типа нотации: Герцман Е.В. Византийское музыкознание. Л., 1988. С. 222—253.

[21] Признаки, как известно, были введены Александром Мезенцем (см. далее) для использования в ното-, точнее — в крюкопечатании, поскольку печать в два цвета, необходимая для киновари, была технически не осуществима в России конца XVII века. Однако напечатать крюки не удалось и новым способом. Позднейшие переписчики использовали обе системы одновременно.

[22] См.: EskewH. Shape-Note Hymnody// The New Grove Dictionary of Misic and Musicians. Vol. 17. L., 1980. P. 223—228.

[23] См.: Raasted J. A Primitive Paleobyzantine Notation // Classica et Mediaevalia (Kopenhagen). Vol. 23. 1962. P. 302—310.

[24] См.: Бражников М.В. Лица и фиты знаменного распева: Исслед. Л.,

1984; Кравченко СП. Фиты знаменного роспева: Автореф. дис…. канд. искусствоведения. Л., 1981.

1984; Кравченко СП. Фиты знаменного роспева: Автореф. дис…. канд. искусствоведения. Л., 1981.

[25] О западноевропейских региональных нотациях см.: Stablein В. Schriftbild der einstimmigen Musik. Leipzig, 1975.

[26] См.: Земцовский И.И. Введение в вероятностный мир фольклора: (К проблеме этномузыковедческой методологии) // Методы изучения фольклора: Сб. науч. тр. Л., 1983.

[27] См. одну из последних публикаций: Парфентьев Н.П. Новый рукописный памятник «значковой» нотации XVIII века // Памятники культуры: Новые открытия: Ежегодник [1985]. М., 1987. С. 171—176.

[28] Иногда они носят терминологический характер. Говоря об одной из «стрел» знаменной нотации, М.В.Бражников отмечал: «…три разных названия стрелы соответствуют одному начертанию и одинаковому толкованию их исполнения, следовательно, единому музыкальному значению (курсив автора. — В.К.)» (Бражников М.В. Древнерусская теория музыки: По рукописным материалам XV—XVIII вв. Л., 1972. С. 79). Под музыкальным значением здесь понимается звуковысотность. Между тем цитируемые Бражниковым определения певческих азбук не оставляют сомнения в том, что основные различия между знаками и их вариантами находятся в сфере фонизма и артикуляции; характеристики звуко-высотности здесь крайне приблизительны: «А светлую громную стрелу подернути изниска вверх, дващи качнути гласом» (цит. по: Там же. С. 78). Теоретическим объяснением фонических различий между знаками, кажется, никто не занимался. Однако стоило бы подумать, как с точки зрения звуковысотности можно объяснить следующее определение: «Тряска /-/ гортанию потрясти»?

[29] Так, например, та же крюковая строка, транскрибированная современным исследователем и спетая старообрядческим певчим и затем нотированная, интерпретируется с точки зрения ступеневой вариантности по-разному. См., напр.: Владышевская Т.Ф. К вопросу об изучении традиций древнерусского певческого искусства // Из истории русской и советской музыки / Ред. А.Кандинский. Вып. 2. М., 1976. С. 40—61.

[30] Так, например, та же крюковая строка, транскрибированная современным исследователем и спетая старообрядческим певчим и затем нотированная, интерпретируется с точки зрения ступеневой вариантности по-разному. См., напр.: Владышевская Т.Ф. К вопросу об изучении традиций древнерусского певческого искусства // Из истории русской и советской музыки / Ред. А.Кандинский. Вып. 2. М., 1976. С. 40—61.

[31] См.: ЯсиновскийЮ.Л. Львовский Ирмолой конца XVI — начала XVII в.//Тамже. [1984]. М., 1986. С. 168—175.

[32] См.: Besseler #., Glllke P. Schriftbild der mehrstimmigen Musik. Leipzig, 1973. S. 110—127.

[33] См. хотя бы: Лабыщев Ю.А. Некоторые вопросы кирилловского книгопечатания в Супрасле // Федоровские чтения, 1978. М., 1981. С. 177.

[34] М.В.Бражников был вынужден изменять почерпнутое из двоезнаменников ритмическое значение крюков для того, чтобы добиться элементарной ритмической упорядоченности трехголосна. См.: Бражников М.В. Многоголосие знаменных партитур // Проблемы истории и теории древнерусской музыки. Л., 1979. С. 7—61

[35] Цит. по: Азбука знаменного пения (Извещение о согласнейших пометах) старца Александра Мезенца (1668 года) /Изд. С.Смоленский. Казань, 1888. Л. 7.

[36] См.: Семенцов B.C. Проблема трансляции традиционной культуры на примере судьбы Бхагавадгиты // Восток — Запад: Исследования. Переводы. Публикации. [Вып. 3]. М., 1988. С. 5—32.

(1.2 печатных листов в этом тексте)

- Размещено: 01.01.2000

- Автор: Карцовник В.Г.

- Размер: 49.52 Kb

- © Карцовник В.Г.

- © Открытый текст (Нижегородское отделение Российского общества историков – архивистов)

Копирование материала – только с разрешения редакции