[64]

Вопрос о жанре «Ночи на Лысой горе» не имеет однозначного ответа. В концертных программах и музыковедческой литературе она обычно называется фантазией. Однако это наименование принадлежит Римскому-Корсакову, автор же называл своё сочинение «музыкальной картиной».

На первый взгляд может показаться, что такая двойственность – результат неточного представления о слабо детерминированных жанрах (по терминологии М.Михайлова), которые в период новаторских поисков программного симфонизма иногда выступали как бы под чужим названием: например, увертюра Мендельсона «Гебриды» по существу ближе музыкальной картине, а симфонические фантазии Чайковского Асафьев вполне обоснованно считал поэмами.

Однако «Иванова ночь на Лысой горе», первоначально именно так названная Мусоргским, представляет принципиально иной случай. Как показывает анализ авторской редакции произведения, в нём действительно сочетаются, причём последовательно и самобытно, черты музыкальной картины и фантазии – двух жанров, по своему генезису и художественным функциям далеко не родственных между собой.

Рассмотрим, каким образом претворяются в «Ночи на лысой горе» обе жанровые модели, попутно напомнив читателю об их эстетической природе.

Музыкальная картина – малоизученный жанр программной музыки, призванный воссоздавать целостно пространственные, «симультанные» образы, аналогичные статическим в изобразительном искусств[1]. В музыке, в

[65]

силу её временной природы, это возможно только на основе взаимодействия динамики и условно-музыкальной статики, т.е. длительно выдерживаемого постоянства ритма, фактуры, а нередко и гармонии, как в знаменитом вступлении к «Золоту Рейна» Вагнера. Статическое и динамическое начала музыкальной картины могут находиться в разнообразном соотношении между собой. Но особый интерес представляет такая разновидность жанра, в которой они дополняют друг друга посредством смены различных контрастирующих картин, непрерывно и плавно следующих одна за другой. Эстетические принципы изобразительного искусства и музыки вступают здесь в наиболее простой и «наглядный» контакт, поскольку каждая картина сохраняет относительную целостность и законченность симультанного образа, вся же их последовательность демонстрирует текучесть и безостановочную переменчивость музыкальной формы-процесса.

Идея сменно-динамической картины носилась в творческой атмосфере Балакиревского кружка в первой половине 60-х годов, т.е. в период расцвета наиболее дружной совместной деятельности кучкистов. Быть может, эта идея отчасти была подсказана Глинкой, т.к. увертюра «Ночь в Мадриде» – предмет одной из ранних фортепианных транскрипций Мусоргского – содержит некоторые сходные черты. Музыкальная картина Балакирева «1000 лет» первоначально также была задумана как сменно-динамическая, состоящая из четырёх частей с отдельной программной расшифровкой[2]. Но этот замысел не был осуществлён, а позднее, во второй редакции, сочинение получило более точное жанровое наименование – симфоническая поэма «Русь». Наконец, в 1867 году, в один год с первой симфонической ре-

[66]

дакцией «Ивановой ночи», Римский-Корсаков создал свою великолепную сменно-динамическую картину «Садко», которую с восторгом приветствовал Мусоргский ещё в процессе её сочинения[3].

Однако, при всех точках соприкосновения с музыкальными соотечественниками, для самого Мусоргского сменно-динамическая картина была особенно органична, т.к. глубоко соответствовала его творческой индивидуальности. В ней наиболее адекватно воплотился коренной принцип его музыкального мышления, которому была чужда общеевропейская оппозиция «изложения-развития», в котором всё – изложение и вместе с тем всё – развитие, осуществляемое активнейшим плетением и чередованием тематических вариантов, непосредственно примыкающих один к другому. «Связи плотны, без немецких подходов, что значительно освежает», как с удовольствием отмечал композитор, характеризуя свою «Ночь на Лысой горе»[4].

Была и ещё одна причина такого выбора жанра, эстетически более широкая: Мусоргский принадлежал к числу тех композиторов, для музыкальной фантазии которых основополагающее значение имело видение окружающего мира. Оно было для него не менее важно, чем слышание интонаций народной речи, становившихся источниками «осмысленной, оправданной мелодии». И то, и другое – в равной степени незаменимые средства музыкального реализма, по глубине и почвенности которого Мусоргский не знал себе равных во всей мировой музыке. Образное видение накладывало непосредственный отпечаток на интонационные зёрна его тематизма, и они становились «пластическими знаками» (по В.Медушевскому), запечатлеваемыми в му-

[67]

зыкальной форме. Необычайно интересно в этом смысле признание Мусоргского о композиционном источнике его Интермеццо, сочинённого незадолго до «Ивановой ночи», в котором главная тема была навеяна впечатлением от толпы мужиков, «с трудом шагавших по сугробам снега», а тема трио – картиной толпы баб, «шедших с песнями по ровной тропинке»[5].

Естественно, что образное видение музыканта, тем более обладающего такой живостью воображения, какой обладал Мусоргский, не может осуществляться в неподвижных картинах, как у живописца. Оно возникает в качестве движущейся панорамы или киноленты. И если замечание Асафьева о зависимости гармонических оборотов Мусоргского от образных элементов его музыки кажется сомнительным или по крайней мере преувеличенным, то определяющая роль образов-картин в цепи тематических разделов композиции представляется для него вполне реальной. Сменно-динамическая картинность Мусоргского, таким образом, предвосхищает эстетический принцип киномонтажа (хотя и без конкретных структурных аналогий, которые появились в музыке XX века)[6]. Один из самых показательных примеров – «Картинки с выставки», где благодаря «теме прогулки» и переходам attacca в решающих точках композиции создаётся эффект плавной смены картин, переключения внимания с одной на другую.

В более широком плане с принципом монтажа музыкальных картин связаны и нанизывание сцен в оперной драматургии Мусоргского (вспомним картину «В царском тереме» из «Бориса Годунова», а особенно 1 и 3 действия

[68]

«Хованщины»), и его тенденция к множественноконтрастной, безрепризной композиции (баллада «Забытый», «Гадание Марфы», «Песни и пляски Смерти» и пр.).

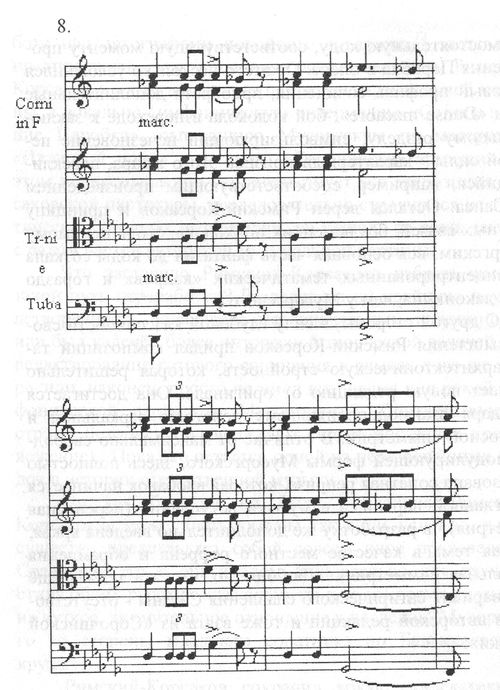

Но вернёмся к «Ночи на Лысой горе». Согласно авторской программе, она содержит последовательность четырёх картин: 1) Сбор ведьм. Их толки и сплетни. 2) Поезд Сатаны. 3) Поганая слава Сатане и 4) Шабаш. Однако по существу таких картин здесь пять: дело в том, что в наименовании первой картины «Сбору ведьм» соответствует Вступление, а «толкам и сплетням» – первый экспозиционный раздел, т.е. уже вторая картина. Как раз Вступление здесь чрезвычайно важно, потому что оно создаёт основную психологическую установку, под эгидой которой воспринимается вся дальнейшая музыка. Во Вступлении сочетаются удивительно выпуклая, зримая характеристичность и такая степень остранения музыкальной речи, которая адекватна взгляду со стороны, т.к. решительно препятствует отождествлению эмоционального тонуса музыки с собственным переживанием слушателя. Все тематические элементы здесь подчинены вихреобразному кружению в неустойчивой доминантовой сфере с подчёркиванием хроматических полутонов, звучащих то открыто, то в виде соединительной интонации с перечением:

5. Редукция

[69]

[70]

Игра полутонов и составляет тот важнейший элемент остранения, усиленный эстетической оппозицией с преобладающим диатонизмом стиля Мусоргского, который необходим для музыкальной картины, т.к. при любой динамизации этого жанра, при максимальном удалении его от полюса статики, должна сохраняться некая созерцательная точка зрения.

Дальнейшие четыре картины рельефно контрастируют между собой. Они имеют разные жанровые истоки и ритмическую основу: залихватская пляска с синкопами в 1 части, фантастический марш с пунктирными фигурами и стопой первого пеона – во 2-й, ритмически плавное и сдержанное славление – в 3-й. Кроме того, 3 часть «Поганая слава Сатане» решена методом пародии: она основывается на преображённой «теме ведьминых сплетен» из 1 части, в благо-

[71]

родно-скорбной тональности es moll и квазицерковной гармонизации; но всё это тотчас же резко перебивается возгласами оркестра на «бесовских тиратах». Не менее активный участник контраста – тонально-гармонический колорит: ре минор в 1 части с жестковато-аскетическим квинтовым органным пунктом, си-бемоль мажоро-минор с красочными романтическими гармониями во 2-й, в дальнейшем сменяемый доминантовым ладом. О 3 части уже говорилось, в 4 же возвращается главная тональность d moll, но сквозь господствовавший до сих пор минор пробиваются большетерцовые и целотонные звучания, возникают внушительные фрагменты увеличенного лада, завершается же вся картина сверкающим Ре-мажором.

Примечательны также цезуры между частями: они и достаточно заметны, а перед нечётными разделами подчёркнуты генеральными паузами, и в то же время не нарушают интенсивного гармонического сопряжения. Так звук фа, к которому устремляется причудливо хроматизированный пассаж в конце 1 части, оказывается доминантой тональности 2-й; на грани 3 части аккорд Fis dur подготавливает выделенный терцовый звук тональности es moll; перед началом 4 части хроматическая лавина низвергается к её доминантовому звуку. Таким образом, продолжая сравнение с кино, можно сказать, что каждая новая часть вводится как бы наплывом.

Как видим, принцип сменно-динамической картинности является ведущим в «Ночи на Лысой горе», он определяет её композиционный план и способ развёртывания материала. Однако неотъемлемо важны для неё и жанровые признаки фантазии.

В отличие от музыкальной картины, фантазия – собственный жанр чистой музыки, возникший в эпоху её становления в XVII веке и принадлежащий к числу её централь-

[72]

ных жанров импровизационной природы, подобно токкате или прелюдии. Но если эскизная и лаконичная прелюдия несёт в себе сгусток импровизации, её первичную ячейку, то фантазия, при той же импровизационной свободе, предоставляет широкий простор полёту авторского воображения, предполагает максимум контрастных сопоставлений и неожиданных поворотов развития. В полном соответствии со своим символическим названием, фантазия воплощает идею творческого поиска в музыке, отличаясь нерегламентированностью течения музыкальной мысли в крупном масштабе при внутренней интонационной связанности тематического материала и акцентировании эвристической стороны формы.

Данный эстетический комплекс, несомненно, присутствует в «Ночи на Лысой горе».

Несмотря на ярко впечатляющие контрасты не только частей, но и многочисленных мелких разделов, «кадров» композиции, Мусоргский добивается удивительной интонационной цельности всего тематизма, типологические качества которого, также как и жаркий эмоциональный тонус всей пьесы, определяются во Вступлении. Повсюду господствует мелодика вращательного типа в небольшом диапазоне квинты или сексты с уклоном в ладотональную неустойчивость. С ещё большим постоянством, на всём протяжении пьесы, внушаются хореические интонации. Как уже говорилось, сквозное значение имеет игра полутонов. Хроматический полутон становится своего рода лейтинтервалом тематизма, принимая деятельное участие и в построении причудливых «бесовских» пассажей, и в игровом сопоставлении различных вариантов одной и той же темы, например, второй темы «Поезда Сатаны».

[73]

Вообще вариантное развитие в «Ивановой ночи» поражает неистощимой изобретательностью. Каких только увлекательных метаморфоз не претерпевает «тема ведьми- ных сплетен», приобретая то синкопу, то симметрично отвечающее начальному мотиву продолжение, то дробясь ритмически, то преображаясь благодаря замене ступеней лада![7] Мусоргский щедро рассыпает эти варианты, словно из рога изобилия. В довершении всего выясняется, что они имеют интонационное сходство, хотя и отдалённое, с темой, казалось бы, самостоятельной и обособленной – «трубным гласом Сатаны», сзывающим нечистую силу во Вступлении:

7. Схема

[74]

Эта тема оказывается, таким образом, первоистоком всего демонического тематизма «Ивановой ночи». Как справедливо писал Мусоргский, «форма разбросанных вариаций и перекличек, думаю, самая подходящая к подобной кутерьме»[8]. Но помимо остроумного соответствия программе, данный метод интересен тем, что составляет своеобразный стержень жанровой структуры произведения: он выявляет важнейшие точки соприкосновения динамической музыкальной картины и фантазии. Цепь тематических вариантов-кадров развёртывается столь непринуждённо и непредсказуемо, что делает композицию эвристически занимательной в каждый момент её развития. То же качество сказывается и в трактовке музыкальной формы в тесном смысле.

Следуя ритму сменно-динамической картины, Мусоргский в то же время не довольствуется контрастносоставной формой, наиболее типичной для этой разновидности жанра, но строит 3 часть как своеобразную вариантную разработку, а 4 часть – как динамическую и резюмирующую репризу.

Между 1 и 2 частями нетрудно уловить сонатное соотношение. В самом деле, «тема ведьминых сплетен», особенно настойчиво утверждаемая в «Ивановой ночи», излагаемая со всеми продолжающими элементами в основной тональности d moll, выполняет функцию главной партии. Группа тем «Поезда Сатаны», составляющая наиболее яркий контраст с ней в тональности В dur-b moll – функцию побочной партии. Следующая затем разработка, казалось бы, тоже подтверждает сонатность, однако ещё до её насту-

[75]

пления совершаются неожиданные события, свидетельствующие о свободном, весьма оригинальном толковании классической формы.

Вопреки нормативной сонатной закономерности, экспозиция заканчивается в тоне Ре, эффектно подчёркнутом с помощью «химической гаммы»; из этого впоследствии вырастает целотонная кульминация «бесовского ликования» в коде (цифра 20 партитуры)[9]. Благодаря углублению колористического контраста на грани разработки (модуляция из D dur в es moll перед цифрой 10), а также перемене темпа и типа ритмики, о чём уже говорилось, разработка поначалу противопоставляется всей предыдущей музыке, во втором своём разделе даже приближаясь к трио (цифра 12), после чего стремительное движение возобновляется с новой силой. Но главное отступление от сонатности происходит в репризе, где отсутствует побочная партия, хотя в буйно-разухабистой музыке Шабаша причудливо мелькают все важнейшие тематические элементы, включая саркастически искажённую интонацию первой побочной темы.

Таким образом, форму «Ивановой ночи» с современной точки зрения правильнее всего определить как модулирующую из сонатной в сверхсложную трёхчастную, в которой 3 часть «Слава Сатане» оказывается средней, в свою очередь содержащей внутри себя трио[10]. В этой композиционной модуляции тоже проявляется яркая эвристическая сторона произведения.

Только что рассмотренные черты «Ивановой ночи» весьма характерны для жанра фантазии. Уже в творчестве

[76]

И.С.Баха калейдоскопичность множественно-контрастного сопоставления, свойственная фантазиям Букстехуде, постепенно уступает место органически цельной интонационной перспективе, в которой контрастирующие разделы, как бы импровизационно сменяющие друг друга, связываются «цепляемостью» тематических элементов: гениальным образцом здесь может служить Хроматическая фантазия. В эпоху второго расцвета жанра, в XIX веке, то же сочетание композиционной свободы и цельности достигается, как правило, на основе сонатного принципа, но без реализации полного комплекса специальных композиционных функций сонатной формы. Таковы, например, фортепианные фантазии «Скиталец» Шуберта, f moll-ная Шопена, а в русской музыке – Фантазия для скрипки с оркестром на русские темы Римского-Корсакова, «Исламей» Балакирева или h moll-ная фантазия Скрябина. Идея композиционной модуляции также отнюдь не чужда этому жанру. В том же «Скитальце» Шуберта находим великолепную модуляцию из сонатной формы 1 части через разработку – ко 2 медленной части сонатного цикла. Кстати, фантазия Шуберта, как и «Ночь на Лысой горе», тоже связана интонационным единством материала при контрастном сопоставлении крупных частей. Только у Шуберта это единство монотематическое (как впоследствии у Листа), т.е. повсюду опирающееся на одну и ту же исходную ячейку, у Мусоргского же – по-русски вариантное, свободно сочетающее и преобразующее разнообразные мотивы-попевки. Как с гордостью отмечал сам автор, его форма «не навеяна германским глубокомыслием и рутиной»[11].

Итак, «Ночь на Лысой горе» доказывает, что творчество великого музыкального выразителя слова, по тради-

[77]

ции связываемое прежде всего с вокальной основой, далеко не было таким обособленным и замкнутым в песеннооперной сфере, каким оно нередко представляется. В своём первом крупном симфоническом сочинении, лежащем вне этой сферы, Мусоргский чутко уловил и с яркой национальной самобытностью претворил ведущую тенденцию программного симфонизма XIX века, достигнув замечательного синтеза живописно-образной, «иллюзорной» характеристичности и собственно музыкальной занимательности, эвристичности формы. Оценивая по достоинству цельность динамической перспективы в композиции «Ивановой ночи», активность её тематической разработки, неистощимую изобретательность преобразований, учитывая, наконец, что это – сравнительно раннее произведение композитора, написанное до его главных шедевров, нельзя отказать автору в симфонизме музыкального мышления – качестве, обычно опускаемом при характеристике его стиля, но красноречиво заявляющем о себе и в сильнейших оперных страницах, например, в знаменитой Сцене под Кромами. Трудно сказать, как развернулась бы в дальнейшем жанровая палитра Мусоргского, если бы не жестокий и несправедливый разгром, которому подверг Балакирев его первый крупномасштабный симфонический опыт. Быть может, за ним последовали бы другие…

В заключение коснёмся истории бытования «Ночи на Лысой горе». После уничтожающей критики Балакирева в 1867 г. и решительного отказа Мусоргского от переработки сочинения, оно никогда не исполнялось при жизни автора и до недавного времени было известно нашему слушателю только в редакции Римского-Корсакова (1886). Однако, сравнение этой редакции с сохранившейся музыкой Мусоргского, а также информация Римского-Корсакова о ра-

[78]

боте над автографами покойного товарища[12], заставляют предположить, что в основу своего варианта Римский-Корсаков взял не авторскую партитуру музыкальной картины, а вокально-симфоническую интермедию «Сонное видение Паробка», написанную Мусоргским по материалам «Ивановой ночи» для оперы «Сорочинская ярмарка». Об этом недвусмысленно свидетельствует вся экспозиция корсаковской партитуры, последовательно строящаяся на тематических разделах интермедии, но отнюдь не совпадающая с рядом частей авторской музыкальной картины.

Что заставило Римского-Корсакова избрать именно такой путь переработки? Разделял ли он крайнюю неудовлетворённость Балакирева первоначальным подлинником, или был увлечён более интересной творческой задачей, чем редактирование готового сочинения в рамках того же жанра, или, наконец, просто не имел в то время под рукой симфонической партитуры Мусоргского? (Соответствующие строки Летописи подтверждают скорее последнее предположение). Пока это остаётся одной из неразрешённых загадок в истории отечественной музыки.

Но как бы там ни было, «редакция Римского-Корсакова» может быть названа так лишь условно, т.к. по существу представляет собой совсем иное произведение. Сравнение его с оригиналом показательно для изучения стиля обоих русских классиков, но в то же время указывает на чуткое, внимательное отношение к наследию Мусоргского со стороны младшего соратника по Балакиревскому кружку.

Римский-Корсаков сохранил яркую, увлекательную картинность «Ночи» и даже усилил эффект контрастного сопоставления в ней, т.к. присоединил большую, тематичес-

[79]

ки самостоятельную коду, соответствующую моменту пробуждения Паробка в опере. От этого несколько усложнился жанровый профиль сочинения, приобретя дополнительные черты «Danse macabre»: бой колокола в переходе к заключительному разделу, символизирующий исчезновение нечистой силы – характерный признак этого жанра, перекликающийся, например, с соответствующим произведением Сен-Санса. Остался верен Римский-Корсаков и принципу «плотных связей, без немецких подходов», столь ценимому Мусоргским: вся основная часть фантазии до коды соткана из концентрированных тематических «кадров» и гораздо более лаконична, чем у Мусоргского.

С другой стороны, в силу глубокой классичности своего мышления Римский-Корсаков придал композиции такую архитектоническую стройность, которая решительно отличает новую редакцию от оригинала. Она достигается благодаря взаимодополняющему действию зеркальной и переносной симметрии. В отличие от максимально свободной модулирующей формы Мусоргского, здесь полностью реализована сонатная реприза, которая вдобавок начинается не с главной партии, а с музыки вступления (переносная симметрия), в разработку же дополнительно введена яркая, броская тема в качестве местного рефрена и обрамления (зеркальная симметрия). Любопытно, что эта тема – ещё один вариант сатирического славления Сатаны – отсутствовала в авторской редакции и тоже взята из «Сорочинской ярмарки»:

[80]

Под пером Римского-Корсакова «Ночь на Лысой горе» превратилась в «блестящую концертную пьесу», к чему и стремился автор транскрипции, согласно приведённым словам из Летописи. Великолепно оркестрованная, свободная

[81]

от многочисленных шероховатостей и трудноисполнимых деталей первоначальной партитуры, метко направленная на слушателя, она неслучайно приобрела такую популярность. Однако, изобилие интереснейших тематических элементов и метаморфоз, увлекающая своей непредвиденностью свобода композиции, какая-то особая своевольность и широта симфонического дыхания – всё это оказалось утраченным, а в результате потускнели черты фантазии, в парадоксальном противоречии с закреплённым Римским-Корсаковым жанровым наименованием пьесы.

В настоящее время, когда так возрос интерес к подлинному наследию Мусоргского, авторская редакция «Ивановой ночи» безусловно заслуживает внимания. За рубежом она уже неоднократно исполнялась: под руководством Клаудио Аббадо, Ллойда Джонса. В юбилейный год Мусоргского (1989) она впервые была исполнена и у нас – по инициативе выступивших с ней выдающихся отечественных дирижёров Д.Китаенко и В.Гергиева. Вероятно, более широкое знакомство с этой партитурой Мусоргского способствовало бы внедрению её в концертный репертуар, разумеется, наряду с прекрасным корсаковским вариантом этой замечательной музыкальной картины-фантазии.

Опубл.: Соколов О. Статьи о русской музыке. Нижний Новгород, 2004. С. 64-81.

[1] См. партитуру, подготовленную Г.Киркором, М., 1968.

[2] См.: М.А.Балакирев. Исследования и статьи. Л., 1961, с.131.

[3] Мусоргский М. Письма. Биографические материалы и документы. М., 1971, с.91-92.

[4] Там же, с.87.

[5] Из воспоминаний В.В.Стасова // М.П.Мусоргский в воспоминаниях современников. М., 1989, с.26

[6] См. об этом: Головинский Г. Путь в XX век. Мусоргский // Русская музыка и XX век. М., 1997, с.64-65.

[7] О специфике вариантного развития этой темы пишет Г. Головинский в монографии «М.П. Мусоргский» (в соавторстве с М.Сабининой), М., 1998, где предлагает рассматривать всю композицию как «поливариантную»; с.407-412.

[8] Мусоргский М. Письма. Биографические материалы и документы. М., 1971, с.87.

[9] Во многих комментариях метафора Мусоргского расшифровывается как «хроматическая гамма», однако достаточно внимательно взглянуть в партитуру, чтобы убедиться в ошибке: «химической» композитор называл целотонную гамму во встречном движении голосов.

[10] В предлагаемом анализе использована методология В.Бобровского.

[11] Мусоргский М. Письма. Биографические материалы и документы. М., 1971, с.89.

[12] Римский-Корсаков Н.А. Летопись моей музыкальной жизни. М., 1955, с. 149-150.

- Размещено: 21.04.2014

- Автор: Соколов О.

- Ключевые слова: Мусоргский, Ночь на Лысой горе, музыкальные жанры

- Размер: 28.18 Kb

- © Соколов О.

- © Открытый текст (Нижегородское отделение Российского общества историков – архивистов)

Копирование материала – только с разрешения редакции