Часть первая

III. ИСПОЛНИТЕЛЬ

1

[44]

В музыкальной жизни интересующего нас периода исполнитель на клавире занимал иное положение, чем концертирующий пианист в наши дни. Виртуозы, разъезжающие с концертами по странам Европы, насчитываются в течение двух столетий единицами (Джон Булл, Иоганн Фробергер, Луи Маршан, Доменико Скарлатти, Г.-Ф. Гендель). Но выступления даже таких виртуозов проходят в узком кругу любителей музыки из придворной или буржуазной среды, друзей и ценителей исполнительского мастерства данного музыканта. С еще более замкнутой средой свя-

[45]

заны те музыканты (а их большинство), жизнь и деятельность которых протекает в одном городе или области (В. Бёрд, Ф. Куперен, И. Кунау, И.-С. Бах и др.).

Однако существеннее внутренние различия между деятельностью современного или старинного исполнителя. Эти различия можно сформулировать так: пианиста привлекают задачи специфически исполнительские — вопросы интерпретации произведений старого и нового времени; клавириста же более занимают вопросы творческие, т. е. не столько то, как интерпретировано произведение, но что именно, почему и где было сыграно. Отсюда следует, что за счет интенсивности деятельность клавириста более экстенсивна, если ее сравнивать с концертной работой современного пианиста.

Прежде всего, клавирист не мог быть исполнителем только на каком-либо одном клавишном инструменте: он должен был уметь играть по крайней мере на клавесине и клавикорде, не говоря об органе, что тогда само собой разумелось. Ибо связи клавира с органом значительны не только в плане исполнительском, но и творческом: нередко они имели общий репертуар. И неудивительно, что величайшие клавиристы XVII—XVIII веков, такие, как Булл, Шамбоньер, Фробергер или Куперен, были прекрасными органистами; известно также, что И.-С. Бах играл равно замечательно и на клавире и на органе; аналогичными отзывами характеризовалась игра и Генделя и Скарлатти. Особенности музицирования того времени приводили к своеобразному исполнительскому универсализму: клавиристы являлись исполнителями и на ряде других инструментов[1]. Теми же чертами универсализма отмечена их музыкальная деятельность в целом, ибо разделения между композиторской, исполнительской и педагогической работой тогда не существовало.

Клавирист обучался прежде всего как композитор. Так учил, например, И.-С. Бах, заставляя своих учеников упражняться в четырехголосном ведении генерал-баса и одновременно в умении пользоваться правильной аппликатурой для связного исполнения. Особенно на первых этапах клавирного искусства, когда пьесы для инструментов в большинстве своем не выписывались, но каждый раз заново создавались по вокальным табулатурам, когда искусство переложения являлось синонимом искусства игры на инструментах,— именно в это время оформились импровизационные черты инструментального исполнительства XVII—XVIII веков.

[46]

Необходимость пройти полный курс композиции для того, чтобы стать хорошим исполнителем-импровизатором, сильно удлиняла сроки обучения. Так, например, известный итальянский ученый и поэт Пьетро Бембо (1529) писал своей дочери: «Что касается твоей просьбы по поводу обучения игре на монокорде, то отвечаю тебе,— ты, должно быть, по молодости лет этого не знаешь: для того чтобы хорошо играть, надо потратить на упражнения от 10 до 12 лет, ничем другим не занимаясь». Испанский композитор-теоретик Бермудо (1555) повышает срок обучения до 20 лет. Наконец, любопытные сведения сохранились в письмах (1555—1560) богатого немецкого горожанина Кресса: девяти лет он начал обучаться клавиру, занимался на нем по получасу ежедневно в течение 10 лет под руководством видных органистов сначала в Нюрнберге, потом в Лейпциге и в Болонье. Сроки обучения, правда, сокращаются в XVII веке, когда клавирная литература начинает фиксироваться в нотах и создается специальный учебно-педагогический репертуар. Но они сокращаются для дилетантов — любителей музыки, игра которых тем именно и отличается от исполнения профессионалов, что она лишена моментов импровизационности.

Музыкальная культура Европы на рубеже XVI и XVII веков приобрела огромный творческий импульс в искусстве импровизации. Лично-творческое начало, сметая прежние условности жанра и стиля, создавало новую манеру напряженной и страстной музыкальной речи. Эта новая манера, которую теоретики XVII—XVIII веков так любили сравнивать с ораторским искусством, раскрывалась в импровизационном характере исполнения. Поэтому, где бы ни протекала деятельность клавириста: в театре, где он давал ритмически-аккордовую поддержку оркестру, хору или солисту-певцу, в концерте, где он сопровождал инструментальный ансамбль или играл собственные сочинения,— короче: расшифровывал ли он партию континуо или создавал заново замысел лишь эскизно записанного произведения,— всюду в исполнении клавириста выявляется импровизационное начало. И до тех пор, пока не иссякла творческая сила этой великой импровизационной традиции, т. е. примерно до конца XVIII века, сохраняется неразрывная связь между композиторской и исполнительской деятельностью.

Каковы проявления этой традиции, благодаря которой так велики различия между клавирным исполнительством и современным концертирующим пианизмом?

Кавирист, подобно органисту, в импровизации обнаруживал свою творчески-исполнительскую инициативу. Импровизационное умение служило мерилом для определения художественных качеств индивидуальности исполнителя. И, начиная с первых же

[47]

шагов развития клавирного исполнительства, искусство фантазирования кладется в его основу[2].

Известны правила приема органистов на церковную службу в Венеции (1541), согласно которым соревнующийся должен был по голосам вокального мотета сымпровизировать ричеркар. Бермудо писал, что высшее искусство клавириста заключается в том, чтобы суметь переложить четыре голоса вокальной табулатуры на клавикорд, причем один из них петь. О том же говорит и Кокликус (1552), требуя от композитора, чтобы он умел, импровизируя, петь контрапунктирующие голоса. И недаром испанец Томас (1565) назвал свой труд о теории композиции и об игре на клавикорде — «Искусство исполнения фантазий».

Однако импровизационные принципы исполнительства не только порождали особый род искусства, вернее особую технику игры фантазий (ибо «фантазирование» также имело свои композиционные приемы и свои традиции, переходившие от поколения к поколению), но они совершенно по-иному, чем сейчас, ставили проблему интерпретации. Вот, например, каков идеал домашнего музицирования по Преториусу (1618): «Для того, чтобы ансамбль был приятен и звучал со вкусом и чтобы радовал слушателей,— исполнители на лютне, теорбе, цитре, лире, дискантовой скрипке и других инструментах должны украшать музыку вариациями и изменениями красивых контрапунктов… наряду с приятными возвращениями. . . то широких, то кратких пассажей. . . то с введением чуждых гармоний. . . то с долгими группетто, трелями и форшлагами. . .». Тот же Преториус дает следующий совет органисту, аккомпанирующему певцу: «Не следует употреблять много пассажей и колоратур. Однако, когда солист (Concertor) устанет после исполнения различных характеров движений, красивых днминуирований, группетто, трелей и из-за недостаточного дыхания последующие ноты начнет петь плохо и слишком просто (т. е. не орнаментируя их.— М. Д.),— тогда органист может нежно и скромно начать диминуирования и пр., но только в правой руке, как бы подражая солисту в ранее исполненных характерах движения, диминуированиях и украшениях и тем самым давая их эхо до тех пор, пока солист не отдохнет и вновь даст возможность послушать свое искусство и приятность своего пения».

В приведенных цитатах Преториус говорит о тех свободных дополнениях, которыми исполнитель оживлял нотную схему, на-

[48]

делял ее живой пульсирующей кровью и плотью. Таким образом, нотный текст, вернее — костяк его, давал повод к исполнительской импровизации. Границы подобной свободной трактовки, особенно в XVII веке, были очень широки. Однако в различных странах и в условиях различных исполнительских школ возможности ее видоизменялись.

Наиболее полно и интенсивно жила эта традиция в Италии в практике оперных певцов, скрипачей, духовиков-инструменталистов (в меньшей мере клавиристов). Она была связана прежде всего с развитием принципов свободного орнаментирования мелодии и достигла в этом отношении большого совершенства.

Во многом противоположна Италии исполнительская традиция во Франции. Итальянские широко льющиеся кантилены, богатые динамическими сопоставлениями, разнообразие которых подчас граничит с произволом, во Франции сменяются культом чистых и ясных линий, точностью и блеском исполнения. Это стремление к отчетливому произнесению мотивов, образующих ткань произведения, приводит во французской исполнительской традиции к тончайшей разработке небольших орнаментальных ячеек (мелизмов) и к культу ритмически острой и пикантной манеры игры. Отсюда в противовес широкой мелодической орнаментации, расцветшей в Италии, можно говорить о ритмической орнаментации и декламационной отчетливости исполнения, которые развились во Франции.

Германия в этом отношении, как и в некоторых других вопросах композиционной и исполнительской практики, занимала посредствующее положение. В начале XVII века заметно сильное увлечение итальянской манерой исполнения. В следующем столетии это влияние осложняется неумеренным использованием французской орнаментики. Но музыкальный стиль XVIII века уже во многом отличен от традиций предшествующего столетия. Поэтому иное значение приобретает исполнительская импровизация в Германии: она постепенно вырождается в манерное «украшательство», которое может быть сравнимо с «прециозным стилем» в немецкой литературе (так называемая вторая силезская школа). Но вместе с тем немецкие инструменталисты, и в первую очередь исполнители на органе и клавесине, культивировали область, менее затронутую в других странах,— область гармонии. В процессе исполнения, варьируя сочетание голосов, создавая более плотную или, наоборот, разреженную гармоническую ткань, немецкие органисты и клавиристы добивались импровизационной свободы в воплощении фактурной динамики произведения. В этих трех направлениях — по линии орнаментации мелодики, ритмики и фактуры — совершенствовались импровизационные особенности старинного исполнительства. Подвергнем их более подробному рассмотрению.

[49]

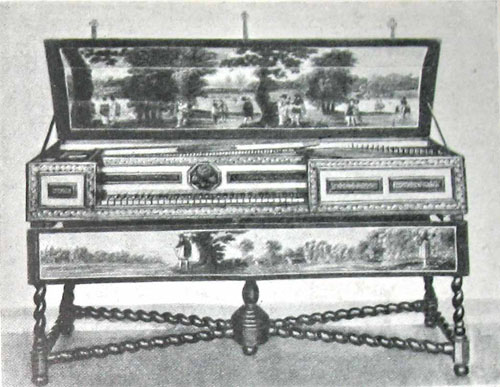

Вирджинал (Англия, 1666)

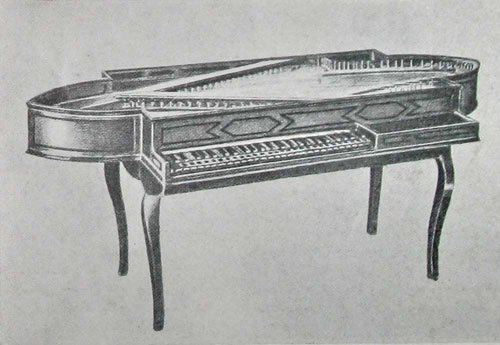

Спинет (Италия, 1693)

2

Мелодическая орнаментация не является художественным изобретением эпохи Ренессанса. Она широко применялась на Востоке, была знакома и средним векам. Но в середине XVI века в принципах использования мелодических орнаментов наступает перелом, который к началу следующего столетия приводит к установлению новой исполнительской манеры. К этому времени широкого развития достигла техника диминуирования или колорирования.

В простейшем виде диминуирование дает превращение нот долгой длительности в ряд мелких нот более скорого движения, но с сохранением между длительностями и интервалами прежнего соотношения опорных звуков мелодии.

Диминуирование не было особенностью только инструментальной музыки, оно в равной мере свойственно и музыке вокальной. Об этом говорят трактаты XVI—XVII веков. Подтверждением может служить следующая сравнительная таблица диминуционных формул (приводятся по трактатам Паумана — ок. 1450, Ортиса—1553, Конфорто—1593).

Диминуирование стало неотъемлемой особенностью исполнительской практики. Разрешалось колорировать не только ведущую мелодию произведения, но и различные голоса полифонической пьесы. Финк (1556), например, говорит следующее: «Многие считают, что надо колорировать бас, другие — дискант. Я же полагаю, что все голоса должны получить колоратуры, но не одновременно и не беспрерывно, лишь в определенных местах». Еще дальше идет Дирута (1593), указывая, что можно диминуировать даже ричеркары, но при условии, если тема во всех голосах будет одинаковым способом диминуирована. О том же говорит испанец Томас (1565) и немец Бухнер (ок. 1550).

Техника диминуирования внесла много нового в старые формы музицирования. Детище Ренессанса, она в небывалой степени развивает искусство импровизации и в конечном итоге

[50]

расшатывает основы старой полифонии, способствуя смене стилей на рубеже XVI и XVII веков.

Однако не следует и переоценивать творческую интенсивность практики диминуирования. В технике превращения долгих нот в ноты мелких длительностей есть нечто механическое, и формулы таких превращений закостеневают, оставаясь неизменными на протяжении многих десятилетий. Такова, например, формула каданса, выросшая из концовок (diaptose) мелодии грегориан-

ского хорала (таблица составлена из произведений Паумана – ок. 1450, Кабесона—1530, Меруло — 1604).

Подобные формулы приобретают большое значение именно в инструментальной музыке. По сравнению с вокальным, более свободным колорированием, инструментальные орнаментации скорее типизируются, начинают раньше и тщательнее выписываться, потому что в связи с этими орнаментами осознаются звуковые и исполнительские особенности того или иного инструмента. Особенно богато колоратуры используются в органных и клавирных пьесах: в нагромождении мелких нот, в часто повторяющихся кадансовых фигурах, в стереотипных приемах диминуирования создаются сложные типы мелизмов, которые позднее запестрят в пьесах клавесинистов.

Таков путь переосмысления в XVII веке предшествующей диминуционной практики. Но это лишь одно из следствий исполнительской традиции, более внешнее и потому более заметное. Второй путь переосмысления сложнее, его связи с диминуционной практикой менее очевидны, но зато художественное значение несравненно большее. Установление новой традиции мелодической орнаментации связано с Италией. Орнамент приобретал значение выразительного фактора — он подчеркивал слова текста, делал движение мелодической линии более страстным и напряженным. На таких орнаментах большого интонационного диапазона сказывается дыхание свободной раскрепощенной личности. Ни место, ни метод их расшифровки итальянцы в нотах не ука-

[51]

зывали. На этом настаивают и Кокликус (1532) и Фиик (1556), и Цаккони (1592).

Инструментальная музыка перенимает от вокальной трактовку орнамента как средства повышения выразительности, как своего рода ораторский прием возбужденной речи. Но выразительные колоратуры обычно не выписывались. Лишь единичные издания или случайно сохранившиеся рукописи дают некоторое представление о выразительном значении инструментальных (особенно скрипичных) орнаментаций, которые импровизировались исполнителем по нотной канве авторского текста (пример— из лютневой пьесы Галилеи, 1568; вверху — основной напев, внизу — варьированный).

В Италии дольше сохранилась изустная практика орнаментации. Ее хотят усвоить и немецкие инструменталисты. Кванц (1752) посвящает специальную главу мелодическим фигурам, которые «обвивают» мелодически-опорные ноты. Он показывает возможности их использования сначала на примере двух нот, затем добавляет к ним затакт, благодаря которому мелодическая орнаментация приобретает большую напряженность, и т. д.

Но мелодические орнаменты широкого напряженного дыхания (они именуются по-немецки «произвольными»—willkür-liche) не удерживаются в исполнительской практике Германии. Непринужденная свобода импровизации сменяется использованием готовых клише технических приемов, необходимых для «обыгрывания» основных нот мелодии. Приемы эти получают соответствующие наименования (Groppo, Tirata, Passagio, Walze, Zirkel и др.).

Уходя из исполнительского обихода, мелодические орнаменты большого диапазона начинают вписываться в ноты. Процесс этот закрепляется И.-С. Бахом. Достаточно вспомнить ряд его инструментальных Adagio (из Итальянского концерта, концерта d-moll, 25-ю «Гольдберговскую вариацию» и пр.), чтобы понять, как процесс орнаментации мелодии из исполнительской практики перешел в практику композиционную.

Баховские широкие орнаментации, в которых творчески преломлены итальянские традиции, дают превосходнейшие об-

[52]

разцы этого импровизационного искусства, зафиксированного в нотной записи. Приведу два примера. В первом — отрывок мелодии из средней части скрипичного концерта Вивальди G-dur представлен в двойном изложении: в оригинале и в переработке той же мелодии, сделанной Бахом. Во втором примере — обратное соотношение: три такта из прелюдии первой скрипичной сонаты Баха g-moll приведены на верхней строчке по оригиналу, а на нижней так, как выглядела бы эта мелодия в схематическом изложении, без орнаментов (т. е. подобно тому, как записана мелодия у Вивальди в первом примере).

Оба примера показывают, как опорные ноты мелодии Бах орнаментирует фигурами, значение которых далеко выходит за рамки просто «украшений». Фигуры эти сродни ораторским

[53]

или поэтическим оборотам речи: они помогают по-иному «прочесть» опорные мелодические ноты, наделяют их своего рода эпитетами, сравнениями, дают отклонения или расширения в построении периодов и тем самым делают изложение музыкальной мысли более значительным и глубоким.

О том, что современники и предшественники Баха видели некоторую связь между фигурами музыкальными и словесными и еще шире — между музыкальным искусством и искусством ораторским,— известно из многих высказываний старинных теоретиков (в первую очередь Маттесона).

В старинных трактатах встречаются указания о возможности применения ораторских или поэтических фигур в музыке (Нуциус—1613, Кальденбах — 1664, Алэ — ок. 1700 и др.). Особенно настойчиво писал об этом И. Маттесон (см. «Exemplarische Organistenprobe», 1719; более подробно — «Volkommener Kapellmeister», 1739). В частности, он указывал на различия, существующие между украшениями в узком смысле слова (das Zierrath) и «обычными фигурами и иносказаниями, заимствованными из ораторского искусства (die Verblümungen)», и добавлял, что «первые ни в коем случае не должны быть спутаны со вторыми». Поздний отчлик подобных теорий «музыкальной риторики» см. в книге И.-Н. Форкеля (Forkel) «Ueber die Theorie der Musik», 1777. Современный немецкий музыковед А. Шеринг пытался проследить связи указанных теоретических положений с музыкой XVIII века (статьи в «Bach-Jahrbuch», 1928; «Peters-Jahrbuch», 1938). Долгие годы посвятил изучению этого вопроса проф. И. А. Браудо (см. ссылки в работах Б. В. Асафьева: в книге «Музыкальная форма как процесс», 1930, стр. 13, и в предисловии к переводу книги Э. Курта «Основы линеарного контрапунктам, 1931, стр. 31).

Не буду подробнее останавливаться на этом. Важно лишь отметить пути переосмысления диминуционных формул в орнаментальные «фигуры», которыми отчасти определяется структура мелодики Баха и его предшественников.

3

Искусство мелодического орнаментирования (die Verzierungs-kunst) освещено в книжной литературе как далеких, так и близких нам времен значительно подробнее, чем искусство ритмической орнаментации (die Verziehungskunst)[3]. А в то же время в исполнительской практике XVI—XVIII веков принципы варьирования ритма были разработаны не менее основательно, чем приемы орнаментации опорных нот мелодии. Подобное варьирование метрической схемы обычно не фиксировалось в нотах, но имело то же значение, что и мелодические орнаменты, а имен-

[54]

но: оно внесло функцию усиления поэтического, выразительного начала в исполнении.

Одно из наиболее ранних указаний в этом отношении встречаем у испанца Томаса. Он дает три приема ритмической орнаментации нот, которые записаны равными восьмыми: 1) вторая восьмая превращается в шестнадцатую, 2) первая восьмая превращается в шестнадцатую, 3) дается неуклонное ускорение к четвертой восьмой. Итальянец Дирута также рекомендует наделять ноты равной длительности пунктирным ритмом. О том же пишут французские авторы. Увеличение длительности первой ноты за счет последующей они именовали «piquer» или «pointer». Эта манера называлась «французской», в отличие от «ломбардской», когда укорачивалась длительность первой ноты и ритмически опорной становилась последующая.

Однако неверно было бы предполагать, что в результате указанных изменений одна метрическая схема заменялась другой и что вместо движения равными длительностями шло движение пунктирного, но столь же равномерного ритма. Старинные теоретики неоднократно подчеркивали, что нельзя точно предписать ритмическую структуру этих изменений. Они указывали лишь на неравномерность ритмических биений. Импровизационная свобода в определении соотношения таких «биений» была безграничной, и возможности ее до сих пор еще полностью не осознаны современными исполнителями старинной музыки.

Кванц советовал среди четырех рядом идущих шестнадцатых немного сильнее подчеркнуть первую и третью. О том же говорит Куперен в примечании к пьесе «La Labourieuse» из своего первого сборника пьес (1713). Энграмель (1775) писал, что соотношение длительностей между нотами равной стоимости может быть самым различным и выражается то как ¾ к ¼ (пунктир), то как 2/3 к 1/3 (триоль), даже 3/5 к 2/5 или 7/12 к 5/12. «Имеются случаи,— добавляет Энграмель,— где избранный исполнителем принцип неравенства нот меняется на протяжении той же самой мелодии. Дело вкуса найти разнообразие в этих неравенствах». Приведенные слова поясним примером из пьес Куперена, где тщательно выписанные лиги призваны пробудить у исполнителя инициативу к свободной ритмической фразировке мелодии. В частности, надо иметь в виду, что лига со знаком стаккато в номенклатуре украшений Куперена означает, что упор надо делать на второй ноте («ломбардская» манера).

[55]

Выразительная функция ритмических орнаментации ярко раскрыта в известных предисловиях к сборникам Монтеверди (8-я книга мадригалов, 1638) и Фрескобальдн (сборник токкат и партит, 1614). В их указаниях можно усмотреть начатки того стиля исполнения, который позже связывается с обозначением tempo rubato.

Монтеверди говорит о двух манерах пения: одна выдержана в метрически точном движении (tempo della mano, т. е. темп, определяемый равномерным движением руки, отбивающей такт), тогда как вторая основана на свободном подчеркивании отдельных слов текста (tempo dell”affeto del”anima, т. е. темп, который определяется характером душевного движения); в последнем случае не отбивается метрическая схема (исполняется senza battuta). Ритмическую свободу утверждает и Кальвизиус (1612): «Если того требует музыкальный отрывок или текст, можно нередко дать ускорение или замедление темпа».

Что же касается термина tempo rubato, то его впервые применил Този в 1723 году. Агрикола (1757), переведший его трактат о вокальном исполнении на немецкий язык, дает следующее пояснение: «Кто в пении не умеет отнимать длительность одной ноты за счет другой («rubare il Tempo», «die Noten zu verziehen»), тот наверняка не умеет ни сочинять, ни себе аккомпанировать; он, оказывается, лишен прекрасного вкуса». Всё же более свободные темповые колебания были тогда мало распространены. Об этом свидетельствует письмо Моцарта, посланное отцу 23 октября 1777 года из Аугсбурга: «Они поражены эффектом tempo rubato в Adagio, на протяжении которого левая рука остается неизменной в ритме; у них она также поддается диижению». Классическое определение tempo rubato уточняет Рельштаб (1790): «Одна рука играет словно совсем без такта, в то время как другая строго подчеркивает в нем единицы времени».

Колебания в ритме являлись важным исполнительским средством фразировки. Такое широкое использование приемов ритмических отклонений восполняло потребность в более тонкой динамической нюансировке.

Фактурные изменения, вносившиеся исполнителем в произведение, отчасти служили тем же целям: crescendo создавалось благодаря уплотнению гармонической ткани или увеличению количества контрапунктических голосов, diminuendo — разрежением или уменьшением их. Еще Бермудо рекомендовал пользоваться октавными удвоениями, чтобы пьеса звучала полнозвучно. Подробно разработана техника фактурной динамики в немецких пособиях по генерал-басу.

Сопровождение, в котором свободно варьировалась фактура, именовалось «украшенным генерал-басом» (der manierliche Generalbass). Гейнихен (1728) исчерпывающе разбирает вопрос о том, как украшать четырех-пятиголосное сопровождение. Примечательны его советы относительно мелодизирования верхнего голоса либо использования некоторых мелодических пассажей

[56]

или мелизмов, которые переходят от одного голоса к другому. К учению Гейнихена примыкает Зорге (1745), который специальную главу посвящает тому, как «в левой руке наряду с басом вести хороший средний голос».

Владея в совершенстве этой техникой, варьируя замысел композитора, исполнитель мог добиваться на клавесине большого динамического разнообразия. Об этом ясно сказано у Кванца: «На клавесине с одной клавиатурой можно играть пиано с умеренным туше и посредством уменьшения количества голосов; mf посредством октавного удвоения в басу; f — когда к удвоениям в левой руке прибавляют еще некоторые аккорды; ff — путем быстрых арпеджато снизу вверх, посредством указанных удвоений и добавления консонансов в левой руке…»

Приемы фактурной динамики, выросшие из импровизационной практики старинного исполнительства, можно проиллюстрировать примером из прелюдии b-moll I тома «Хорошо темперированного клавира».

Таковы общие предпосылки исполнительской импровизации. Присмотримся, как они конкретизировались в условиях клавирного исполнительства. Богатейший материал для изучения этого вопроса дают методики, а также высказывания композиторов в предисловиях к сборникам пьес.

4

На протяжении более двух столетий вопросы клавирного исполнительства усиленно занимали теоретиков и композиторов. Обсуждение этих вопросов в печати начинается с середины XVI века. До того проблемы исполнительства, преимущественно вокального, получали отражение в трактатах о диминуировании. Однако, когда речь заходила о клавире, авторы этих трактатов большей частью умолкали. Этот «заговор молчания» нарушают испанские клавикордисты — Бермудо, Томас, Кабесон; вслед за ними издают труды итальянец Дирута, француз Мерсенн, появляются авторские предисловия Фрескобальди, Шамбоньера

[57]

и других. В XVIII веке вопросы клавирного исполнительства стоят в центре внимания музыкантов. Много различных книг на эту тему (особенно в Германии) издается вплоть до конца XVIII века, когда трактаты об игре на клавире сменяются пособиями по игре на фортепьяно.

При поверхностном знакомстве с клавирными трактатами современный читатель может испытать разочарование. В большинстве случаев они очень подробно излагают сведения по элементарной теории, основы учения о генерал-басе; с обстоятельной деловитостью дается описание положения корпуса, рук играющего, ряда аппликатурных приемов, особенностей расшифровки орнаментов и т. д. Но те вопросы, которые нас должны интересовать более всего — проблемы интерпретации в широком значении этого слова,— не получают, казалось бы, исчерпывающего и систематического освещения.

Однако при внимательном изучении методик приходится убедиться в ошибочности первого впечатления. Интереснейшие наблюдения и замечания можно найти почти в каждой книге о клавирном исполнительстве. Надо только суметь по-настоящему прочесть ее[4]. Но для этого нужно сначала разобраться в типах методик. В основном можно наметить четыре таких типа. Первый дает подробное изложение возможно более широкого круга вопросов, который в равной мере может заинтересовать и композитора, и клавириста, и лютниста, и скрипача и т. п.[5] Это своего рода «компендиумы» по вопросам музыкального искусства и его эстетики, в которых только отдельные главы посвящены клавирному исполнительству. Таковы исследования Мерсенна (1636) или Маттесона (1739).

Второй тип методик — это учения о генерал-басе с развитыми главами об игре на клавире, содержание которых подчас занимает самостоятельную часть. Не стремясь дать эстетическое обоснование законов творчества и исполнительства, трактаты Дирута (15УЗ) или Петри (1767) преследуют практические, общеобразовательные цели. К трактатам этого типа примыкает также известный труд Ф.-Э. Баха (1753).

Тип исполнительских самоучителей получил широкое распространение в XVIII веке. И в них, правда, излагается учение о генерал-басе, но оно ограничивается лишь сообщением кратких необходимых сведений. Существенно, однако, не столько сокращение этих глав, сколько перемещение акцентов внутри книги: вопросы исполнительства приобретают уже главенствующее зна-

[58]

чение. Я имею в виду методики Сен-Ламбера (1702), Марпурга (1755), Лелейна (1765), Тюрка (1789) и другие.

И, наконец, последний тип представлен трактатом Куперена (1716), в котором даны отдельные замечания и практические советы большого мастера об игре на клавесине. Замечания эти не рассчитаны на начинающих обучаться музыке. Куперен писал свою книгу, обращаясь к тем, кто уже играет его пьесы. К содержанию и характеру изложения этой книги примыкают и те небольшие авторские предисловия (Куперена, Рамо и др.), из которых нередко можно вычитать больше ценного, чем из многих объемистых трактатов.

Подобно тому как различны типы методик, и в содержании их есть известные различия. Правда, традиции исполнительских школ длительны, и нередко одни и те же положения перекочевывают из одной книги в другую. Тем не менее нельзя представлять эти школы едиными по своим устремлениям. Можно попытаться внести в них некоторую дифференциацию.

О том, что такие различия существовали, узнаем из подчас противоречивых указаний о характере расшифровки мелизмов. Но это лишь внешнее отражение каких-то более существенных различий. Их выдают картины художников XVI—XVIII веков, на которых встречается изображение игры на клавире. Просматривая их, можно подметить два характерных положения рук играющих: на одних картинах пальцы клавириста не расстаются с клавишей, кисть опущена, нередко первый палец свисает ниже уровня клавиатуры; на других изображениях переданы руки исполнителей с высоко поднятой кистью, только кончики пальцев касаются клавиш, кажется, будто они пляшут по клавиатуре. Образцы первых приведены на фотоиллюстрациях слева, вторых — справа.

В первом случае следует говорить о стремлении клавириста играть возможно более связно, его пальцы, согнутые «наподобие лапы кошки»[6], как бы хотят возможно полнее выжать звук из клавиши. Во втором случае не приходится говорить о связной игре; пальцы скачут по клавишам, подобно танцорам, более отрывающимся от земли, нежели «стелющимся» по ней. Это различие может быть подкреплено следующими двумя цитатами: Куперен (1716) настойчиво советует держать пальцы возможно ближе к клавише, Дирута, в отличие от органной связной манеры игры, рекомендует играть на клавире, ударяя по клавишам.

Поэтому следует говорить о двух основных школах клавирной игры: legato и non legato. Трудно установить исторические корни этих традиций и их национальную принадлежность. Мне думается, однако, будет правильным предположить, что связная манера игры более присуща клавикорду. Не является ли ее ро-

[59]

диной Испания? Именно здесь, особенно в труде Томаса, впервые были исчерпывающе изложены принципы этой манеры.

Игра non legato, всего вероятнее, связана с Англией, Италией, за такое предположение говорит и клавирная музыка этих стран (в частности, вирджиналистов), и отдельные высказывания (Дирута), и отчасти картины художников. Хотя по последним судить всего труднее, ибо не всегда и не все художники подмечали самое характерное и типическое в исполнительской манере клавириста.

В Германии игра non legato, очевидно, продержалась долго. В этом отношении симптоматична одна деталь: сторонники связной игры много заботы уделяют аппликатуре, т. е. тому, как связывать ноты на инструменте, звуки которого плохо поддаются связыванию. Однако немецких теоретиков мало волнуют эти вопросы. «Пускай,— говорит Преториус,— исполнитель играет хоть носом, но только чисто».

Игра legato культивировалась во Франции. Не это ли искусство связной и плавной игры способствовало такой славе Шамбоньера, туше которого считалось непревзойденным? Во всяком случае, «гибкость и ловкость» исполнения еще во времена Мерсенна почитались главными в игре на клавесине. Эти принципы еще более утверждаются Купереном — этим гениальным реформатором французской клавесинной школы.

В XVIII веке принципы связной игры торжествуют и в других странах, быть может только за исключением Италии: в подтверждение сказанному вспомним характер сонат Скарлатти.

Однако вряд ли можно с достоверностью утверждать, когда именно и в какой мере те или иные традиции были распространены в данной стране. В частности, исходя из различий музыки Бёрда и Булла, не следует ли предположить, что они были и представителями различных исполнительских школ в Англии? Или,— исходя из тех же предпосылок,— что Фрескобальди и Пасквини олицетворяли собой традиции игры связной и non legato в Италии?

Сделать такие уточнения сейчас не представляется возможным. Дальнейшее свое изложение я посвящаю более позднему периоду — времени Куперена и Баха, когда восторжествовала связная манера игры и когда черты общности в содержании многочисленных трактатов преобладают над некоторыми чертами отличий.

5

Общими для трактатов XVIII века являются три сферы интересов, к которым их авторы часто возвращаются. Это, согласно классификации Ф.-Э. Баха — «правильная постановка пальцев

[60]

(в нашем понимании — постановка руки.— М. Д.), хорошие украшения и хорошее исполнение». Если попробовать расшифровать содержание классификации Баха, то к рубрике «постановки пальцев» надо будет отнести вопросы исполнительских движений, аппликатуры, а также артикуляции (т. е. произнесения мотива); в рубрику «украшений» попадают вопросы мелодического подчеркивания и выделения; последние вопросы непосредственно смыкаются с проблемой «хорошего исполнения», т. е. правильного понимания темпа, характера движения, выразительности аффекта.

По всем этим вопросам старинные методики изъясняются обстоятельно. Очень подробно говорится о постановке руки, исполнительских движениях и аппликатуре, особенно же об украшениях. Освещаются и приемы артикуляции мотива. Менее отчетливы замечания о темпе и характере движения как средства передачи «аффекта», т. е. образно-эмоционального содержания пьесы.

В нашем пересчете отсутствует, однако, один фактор, который для современного исполнителя является первым, и наиболее важным,— это фактор динамики. Почему его освещение почти совсем выпало из поля зрения клавиристов — авторов методик? Для того чтобы ответить на этот вопрос, надо вновь вернуться к теме, которая уже занимала нас в предшествующем разделе.

Динамика была заложена в выразительных средствах инструмента. Исполнитель лишь в очень малой степени мог оказывать влияние на изменение качества и силы звука клавира.

Хотя Дирута и говорит об акцентируемых и не акцентируемых нотах, как о «хороших и плохих» (т. е. более сильных или более слабых), а Кванц настаивает на том, что сила звука на клавесине может меняться в зависимости от нажима клавиши, однако такие звуковые изменения,— если ими и был в состоянии пользоваться клавесинист,— ограничивались рамками «микродинамики»[7].

Эта особенность была присуща не только клавесину, она свойственна и органу, отчасти клавикорду, а также старинным виолам, продольным флейтам и другим инструментам, на которых исполнитель не мог дать большое по динамике усиление или ослабление звука. Значит ли это, что потребность в динамических факторах отсутствовала у старинного исполнителя? Конечно, нет. Сопоставление forte и piano существовало всегда, и в литературе XVII—XVIII веков часто встречаются сравнения их со светом и тенью. И точно так же нередки жалобы на одномануальный клавесин, на котором невозможна игра свето-

[61]

тени. Однако динамика непосредственных переходов, т. е. сгеscendo и diminuendo, не использовалась так широко, как это делается с середины XVIII века[8].

Но если не было таких непосредственных переходов, то правильно ли распространенное убеждение в том, что клавирист (или органист) XVII—XVIII веков мыслил динамику исполняемого произведения в виде «несмешивающихся» красок, которые расположены по раздельно существующим ступеням различной силы звука — как бы по уступам террасы? И что поэтому он якобы более всего интересовался возможностями тембровой «раскраски» звука, органной регистровкой?

Начну с последнего положения. Старинные трактаты, обычно столь обстоятельные в вопросах техники исполнительства, хранят полное молчание на тему о тембровой динамике. Проблеме клавесинной регистровки они не уделяют ни строчки. И если в предисловиях к сборникам пьес упоминаются клавесинные регистры— что случается, кстати сказать, крайне редко,— то сразу же с оговоркой автора о том, что он вовсе не считает свои предложения обязательными для исполнителя[9].

Ранее уже указывалось, что клавесины с большим количеством регистров и более чем с двумя мануалами были редкостью. Вместе с тем авторы трактатов единодушно советуют обучаться на инструменте с одним мануалом, т. е. на инструменте, лишенном разнообразия регистров и клавиатур, посредством которых можно осуществить «террасообразную» динамику. Следовательно, с первых же шагов обучения исполнитель приучается осуществлять внутреннюю динамику произведения какими-то иными средствами, чем это делает современный исполнитель, когда обращается к факторам звуковой динамики. И поэтому впадают в ошибку те, кто наше представление о динамике пытаются передать клавесинистам и отсюда приходят к выводу, что исполнители на клавесине — на инструменте «скованной» динамики — искали себе утешения в игре тембрами и регистрами. Очевидно, есть более важные для клавириста исполнительские факторы,

[62]

заменяющие ему возможности звуковой динамики. О них-то он и говорит подробно в своих трактатах, а не о том, как пользоваться мануалами или регистрами!

Какие же это факторы? Отчасти они уже были упомянуты выше, когда речь шла о выразительной функции орнамента, о динамических отклонениях ритма, о фактурной динамике. Мелизм, оживляющий долгую ноту или придающий движение группе нот, волны еле заметных ускорений или замедлений в темпе, увеличение или уменьшение количества голосов, делающие фактуру более плотной или прозрачной,— всё это приемы осуществления динамики в том понимании, в каком она существовала в исполнительстве XVI—XVIII веков. Подобное толкование динамики вытекало из существа мотивно-вариационной техники.

Отчетливое произнесение (артикуляция) мотивных сцеплений, выделение, подчеркивание в них главного момента, его динамизирование указанными выше приемами — таковы средства воплощения исполнительского замысла клавириста. Основой его является отчетливость, ясность.

Ф.-Э. Бах более всего ценит в исполнении закругленность, чистоту, отчетливость, плавность. Тюрк одним из первых условий хорошего исполнения считает отчетливость. Кванц пишет: «Исполнение будет плохим. . . если играют ноты неотчетливо, неясно, не артикулированно». Шульц (в словаре Зульцера) указывает, что «всякое хорошее музыкальное произведение имеет, так же как и речь, свои фразы, периоды и акценты; помимо того, оно имеет определенный размер… Это надо дать почувствовать в исполнении, иначе произведение останется непонятным для слушателя. Поэтому прежде всего надо следить в исполнении за отчетливостью».

Отчетливое исполнение предполагает ясное разделение (расчленение) мотивных образований. Французские музыканты, более всего культивировавшие этот род исполнения, первыми обратились к разработке вопросов «музыкальной пунктуации». Куперен в предисловии к третьему сборнику своих пьес (1722) писал: «Здесь встретится новый знак, отмечающий окончание мелодий или гармонических фраз и дающий понять, что надо отделить конец предшествующей мелодии, прежде чем перейти к следующей. Это делается почти незаметно. Однако, не услышав этой маленькой паузы, люди тонкого вкуса почувствуют, что в исполнении чего-то не хватает. Одним словом, такова разница между теми, кто читает без остановки, и теми, кто соблюдает точки и запятые». Вслед за Купереном о том же писали другие французские композиторы.

В Германии первым обратился к этим вопросам Маттесон. Тюрк уже посвящает особую главу музыкальной пунктуации

[63]

(Cap. VI – Interpunktion). «Главное —это обнаружить разделения (die hinschnitte) в мелодии»,—говорит он. На ряде примеров Тюрк показывает, как складывается период из сцепления мотивов (черточки над нотами отмечают конец мотива).

Шульц (1772) останавливается подробнее на небольших частях периода, которые, согласно его определению, характеризуются общим ритмическим движением.

Те же авторы — Маттесон, Шульц, Тюрк — дают дальнейшее развитие учения о разделениях. Обнаружение периодов и частей в мелодии должно быть связано с подчеркиванием, выделением в ней определенных моментов. «Кто не знает,— говорит Шульц,— что в речи какая-либо последовательность слов может получить разное, часто даже противоположное значение благодаря своему различному произнесению? То же самое бывает и в мелодической последовательности звуков».

Разработанного учения о подчеркивании (Accent по-французски, Nachdruck по-немецки) не существовало. Лелейн даже утверждает, что о подчеркивании, «как и обо всем, что прежде всего зависит от вкуса, нельзя вывести правила,— это надо чувствовать». Однако некоторые теоретики дали ряд ценных соображений. В первую очередь надо назвать Маттесона, стремившегося создать «эмфатику» — учение об эмфазисе, т. е. «о подчеркивании в музыке мыслей, звуков и слов». Значительный интерес представляет также глава об акценте в Музыкальном словаре Руссо, а также словаре Зульцера.

Некоторые замечания о том, какие ноты требуют выделения исполнителем, повторяются рядом авторов. Кванц, Шульц, Тюрк сходятся на том, что подчеркивать следует те ноты, с которых начинается период или часть его, которые дают задержания и гармонически чуждые тона (диссонансы), и, наконец, те ноты, которые выделяются благодаря своей долгой длительности и которые находятся выше или ниже предшествующей или сразу за ними следующей ноты. Маттесон уточняет: «Эмфазис (т. е. акцент, подчеркивание) в танцевальной мелодии обычно падает на более высокую, долгую, гармонически чуждую ноту. которая находится в секундовом соотношении с предшествующей нотой». Свое утверждение он иллюстрирует следующим примером.

[64]

Особенно часто встречаются указания на то, что диссонансы следует играть громче консонансов, потому что, как говорит Ф.-Э. Бах,— «первые подчеркивают аффекты, вторые их успокаивают». Он указывает, что, кроме того, должны быть подчеркнуты: неожиданный порыв, возбуждающий сильный аффект, модуляции, начало фразы после ферматы и т. д. Любопытно также замечание Рамо, что усиление и ослабление звука в модуляции должно зависеть от удаления или приближения к основной тональности.

Какими же средствами исполнитель может подчеркнуть разделения в мелодии и те ноты, на которые падает эмфазис? Ф.-Э. Бах дает исчерпывающий ответ: «Сила и слабость звука, сила нажима («звуковой атаки».— М. Д.), связывание, разрыв, разбивка, выдерживание, затягивание, ускорение — таковы средства исполнения». В этом пересчете центральное место занимает артикуляция, т. е. связывание нот или их разобщение (разрыв). Поясняя эту мысль, Тюрк писал: «Чтобы избежать одного недоразумения, я должен добавить, что выражения «тяжело» и «легко» более касаются выдерживания и снятия звуков (Aushalten und Absetzen), чем их усиления или ослабления». Достаточно сравнить приведенные слова со следующим утверждением Калькбреннера — «все музыкальное выражение состоит в использовании нюансов»,— чтобы понять значение сдвига в сфере исполнительских факторов, происшедшего на рубеже XVIII и XIX веков.

Отчетливая артикуляция мотива являлась главным исполнительским средством музыкальной пунктуации и звукового подчеркивания. В различных проявлениях штриха (legato, detache, portamento) раскрывались возможности артикуляции. Ф.-Э. Бах особо отмечает это. Говоря о достоинствах связной и чистой манеры игры французов, он, между прочим, обращает внимание на тщательность их указаний на связи (лиги). Эти указания.— говорит он,— «являются главным средством в обучении совершенному исполнению…» И прибавляет далее: «Бывает, что кое-кто считается хорошим клавирным исполнителем, несмотря на то, что он едва знаком с тем, как играть лиги». В этой недооценке значения артикуляции Бах видит причину того, почему в его время «так много плохих пьес и испорченных учеников». И в согласии с Купереном он советует начало периода или его части подчеркивать немного более сильным нажимом, а окончание — несколько преждевременным снятием пальца с клавиши.

Значение мотивной артикуляции в старинной музыке еще полностью не осознано нашими исполнителями[10]. Для теоретиков

[65]

и практиков XVII—XVIII веков, однако, эти вопросы являлись первоочередными. Особенно под воздействием итальянских скрипачей XVII века развивается разнообразие штриховых движений как основа мотивной игры.

Сделать выпуклыми контуры мотивных образований, суметь подчеркнуть, выделить в них главное и в процессе произнесения (артикулирования) мотива воспользоваться указанными выше динамическими приемами — таковы те задачи, которые ставил себе клавирист при воплощении определенного исполнительского замысла. Отчетливость и ясность этого замысла требовали также отчетливых исполнительских движений рук клавириста. Многочисленные указания об этом разбросаны по страницам старинных методик.

6

Мы сейчас можем вернуться к тем трем основным разделам методик, которые были уточнены Ф.-Э. Бахом. Итак, первый из них посвящен «постановке пальцев» (der Fingersetzung) и более частному вопросу, связанному с ней,— аппликатуре.

Основной тезис клавирных методик о постановке может быть изложен следующим образом: движения рук клавириста должны помогать осуществлению музыкального движения. Об этом, например, говорит Хр. Шубарт: «На клавесине надо прежде всего учиться чистой игре или, что то же, надо приучить руку к правильному музыкальному рисунку». Приблизительно то же, но образно излагает Лелейн: «Надо заставить пальцы говорить, чтобы слушатель проникся аффектом, который хотел пробудить в нем композитор».

Осуществление этой задачи связано с выдвижением трех положений, которые превосходно сформулированы Рамо: а) рука должна быть легкой и эластичной, б) пальцы должны находиться в постоянном контакте с клавишей, в) они должны приучаться к максимальной самостоятельности движений.

По первому вопросу у авторов старинных трактатов царит полное единодушие. Еще Мерсенн указывал, что не сила, но ощущение легкости в руке является залогом хорошего исполнения. Позднее выражения «schlaffe Nerven», «la souplesse dans les nerfs», т. е. освобожденные, гибкие сухожилия, не сходят со страниц клавирных методик. Часто встречается также следующее положение: «Клавесин требует легкой руки» (Петри, 1767); Шубарт (1785) выражается образнее, говоря об «окрыленной руке». Эту мысль варьирует Куперен (1716) в своей известной фразе о том, что клавесинная игра требует более гибкости, чем силы. Марпург (1762), опираясь на Куперена, пишет: «Хорошее

[66]

исполнение более зависит от эластичности гибких и свободных пальцев, чем от силы удара».

С последней цитатой мы уже переходим к вопросу о связи пальца с клавишей. По этому поводу хорошо сказано у Рамо (1727): «Как при ходьбе или беге требуется подвижность коленных суставов, так и беглость в клавесинной игре зависит от плавной подвижности пальцевых суставов». Такая подвижность достигается благодаря свободному несению руки. С этим требованием встречаемся еще в трактате Дирута: «Плечо должно вести руку. .. Рука на клавиатуре должна быть освобожденной и мягкой». На различных языках повторяется подобное указание— «Die Hand leiten» (нем.), «porter la main» (франц.), «correr» (исп.: «заставлять идти»).

Начиная от Томаса и кончая Шубартом, клавиристы выдвигают требование близкого общения пальца с клавишей. Обратимся к наиболее раннему источнику — к испанцу Томасу: «Надо,— говорит он,— держать пальцы близко к клавише и после того, как каждый палец ударит по клавише, поднимать его очень немного… Таким образом музыка будет сладостной и нежной, звук — чистым, а призвука от удара клавиши почти не будет». Далее Томас указывает, что снятие предшествующего пальца и нажим последующего должны осуществляться в тот же момент[11].

Развитие самостоятельности пальцевых движений служит достижению этой цели — отчетливости нажима пальца на клавишу и своевременного его снятия. И Ф.-Э. Бах, и Лелейн, и Марпург настойчиво рекомендуют обращать внимание на то, умеет ли ученик вовремя снять палец с клавиши. Игра на клавикорде несколько притупляла эти навыки. Поэтому они настаивают, чтобы ученик одновременно играл и на клавесине. Марпург (1755) даже предпочитает клавесин клавикорду, потому что на нем легче можно проверить, достаточно ли проворно ученик снимает пальцы с клавиши. Ибо отчетливо взятый, ясно очерченный звук является основой выразительности «музыкальной пунктуации». Таким образом, постановка рук и пальцевые движения, обоснованные в клавирных трактатах, направлены на осуществление принципов мотивной игры. Аппликатурные задачи преследуют те же цели.

Эти проблемы возникают тогда, когда появляется потребность в связной игре. Для Фирдунга (1511) или Лусциниуса (1536) они еще не актуальны. А Преториус не скрывает даже своей иронии по поводу тех, которые «считают, что аппликатура это очень важная вещь и которые критикуют органистов за то,

[67]

что они не применяют ту или иную аппликатуру. Насколько я понимаю,— пишет дальше Преториус, — не стоит рассматривать этот вопрос подробно. Ведь на самом деле, не все ли равно, пробежит ли исполнитель клавиатуру вверх или вниз первым, вторым или третьим пальцем или даже носом, если ему это удобно?— Лишь бы исполнение было чистым, правильным и приятным, а какими средствами достигнут этот результат — совершенно неважно».

Однако далеко не все современники Преториуса проявляли такое безразличие. Стремление к осуществлению плавной, связной игры заставило их внимательнее заняться этими вопросами. И главы, посвященные аппликатуре, позднее станут очень объемистыми в клавирных методиках.

Наиболее ранние и подробные аппликатурные указания приходят из Испании: их приводят Томас и сын Кабесона, опубликовавший пьесы своего отца в 1578 году. Примерно в то же время, но менее исчерпывающе, начинают писать об этом и немецкие органисты (Аммербах, 1571).

Как известно, старинная клавирная аппликатура была преимущественно трех-, реже четырехпальцевой. Чаще всего использовались три средние пальца. В этой кажущейся беспомощности есть свой смысл: средние пальцы, обладающие примерно равной длиной и силой, более всего способствуют плавности и ровности игры. Малейшее изменение силы нажима на чуткой клавиатуре клавесина или клавикорда могло привести к нежелательным колебаниям ритма. Однако 1-й палец не исключался совсем из употребления.

Переход от трехпальцевой к пятипальцевой аппликатуре совершается тогда, когда музыка либо делается сложнее в гармоническом отношении, либо начинает использовать более широкий диапазон пассажей, что в свою очередь требует усвоения новых «позиций» руки. Поэтому в первой трети XVIII века одновременно и в Германии, где усилился интерес к гармоническим средствам выразительности, и в Италии, где создавался виртуозный стиль, 1-й палец, по словам Ф.-Э. Баха,— «в отличие от своей прежней бездеятельности был возведен в положение главного пальца».

Сознательное и планомерное использование первого пальца не исключает прежних аппликатурных принципов, а именно: приемов перекладывания пальцев (длинного через короткий), скольжения (с черной клавиши на белую) и «немой» подмены пальцев (на одной и той же клавише).

Ф.-Э. Бах именует перекладывание более длинного пальца через короткий «Einsetzen», в отличие от подкладывания первого пальца, называемого «Überschlagen». Менее употребительно перекладывание 3-го через 2-й, 4-го через 5-й, 2-го через 1-й.

[68]

Ф.-Э. Бах рекомендует осторожнее пользоваться беззвучной подменой пальцев («der Fingerwechsel», «doigte de substituer»). Он считает, что «не так легко выполнить хорошо эту задачу». Зато соскальзыванию пальца с черной на белую клавишу («das

Abgleiten», «doigte de glisser») он придает большое значение – «оно получается равно хорошо и в легато и в стаккато».

Обстоятельно пишет Ф.-Э. Бах об использовании 1-го пальца: «Употребление его дает руке не только лишний палец, но вместе с тем ключ ко всевозможным аппликатурам. Этот главный палец имеет еще и ту заслугу, что он сохраняет эластичность других пальцев, заставляя их сгибаться, когда он присоединяется то к одному, то к другому из них». Шубарт образно поясняет: «Первый палец находится в долине, остальные пляшут по холмам».

Честь последовательного использования 1-го пальца Ф.-Э. Бах приписывает своему отцу. Однако возможно, что до Иоганна-Себастьяна этот палец начали использовать итальянские клавесинисты; позже других к нему обратились французы.

Принципы аппликатуры и у Куперена, который еще не признал равноправное значение 1-го пальца, и у Ф.-Э. Баха остаются в основном неизменными. Обратимся к указаниям первого из них,— они более плодотворны и лишены черт обычного педантизма, которым грешит большинство авторов клавирных методик (в том числе и Ф.-Э. Бах), когда обращаются к этому вопросу.

Куперен, говоря о старых способах аппликатуры и современных, которые он предлагает, указывал, что прежние способы давали меньше связности. Он утверждал даже, что, не видя рук играющего, можно различить, играет ли он по-старому или согласно его приемам. «Мои ученики это слышат так же, как и я; отсюда я заключаю, что, так как многие воспринимают это одинаково, значит существует правильная аппликатура, на ней я и настаиваю».

В целях большей связности Куперен предлагает новую аппликатуру для украшений. Он дает следующие примеры на исполнение port-de-voix (двойного украшения, сочетающего форшлаг с мордентом; слева помещены современные способы, справа — старинные).

[69]

Подобным же образом он требует, чтобы исполнялись последовательности из сцепленных вместе трелей и т. д. Часто встречающееся в его пьесах указание «lie» (связывая) говорит о том же. Куперен широко применяет немую подмену пальцев. И даже в пьесах оживленного характера он пользуется этим приемом (пример из пьесы «La Mylordine», 1713).

Таков один принцип аппликатуры, функция которого связывать ноты. Второй принцип преследует обратную цель — разобщения, что помогает «музыкальной пунктуации» мотива (пример — из пьесы «Les Sylvains», 1713).

Следовательно, аппликатурные принципы клавиристов также направлены на осуществление мотивной игры. Поэтому данную аппликатуру можно назвать мотивной, в отличие от той пианистически удобной аппликатуры, которую утверждает в начале XIX века Черни.

7

Переходим к следующей главе, наиболее обширной в старинных методиках — к главе об украшениях. Я буду здесь иметь в виду не орнаментации широкого дыхания, большой интонационной напряженности, которые раздвигали, расширяли соотношения между опорными нотами мелодии,— но небольшие «ячейки орнаментирования», которые обозначались своеобразными стенографическими значками над нотами и о которых чаще и больше всего говорится в трактатах об исполнительстве XVII—XVIII веков.

Эти два рода орнаментов в немецкой литературе именовались «произвольными или основными» («willkürliche, veränderliche oder wesentliche»), а после книги Марпурга (1755) —«композиционными или исполнительскими» («Setz oder Spielmanieren»), Ф.-Э. Бах в согласии с авторами, писавшими до него, указывал, что даже по внешнему виду эти два рода орнаментов отличаются друг от друга: первые представляют собой большое количество мелких нот, вторые обозначаются общеизвестными значками или выписываются несколькими нотами краткой дли-

[70]

тельности. Этот последний род орнаментов будем именовать мелизмом[12]. Минуя характеристику отдельных типов, обратимся к выяснению его роли в старинной музыке.

Орнаментика послужила темой для большого количества работ, которые все же полностью не исчерпали ее, хотя основные положения намечены верно. Следует попытаться дальше продвинуться на этом пути.

В истории изучения клавирной орнаментики можно наметить три этапа. Первый означает начальную стадию собирания и осмысления материала и преследует чисто практические цели помочь исполнителю в расшифровке мелизмов. Пионерами, во многом несовершенными, явились Ж. Фарран (1861) и А. Меро (1867). На втором этапе осуществляются попытки создания исторических компендиумов «музыкально-стенографических» записей орнаментики; спорную концепцию дал А. Бейшлаг, тогда как большую ценность представляет книга Э. Даннрейтера (обе работы— 1908 г.). Обширный труд Р. Лаха (1913), охватывающий все виды и жанры музыкального искусства, открывает третий этап, который характеризуется стремлением внести систематику в область орнаментики; Лах не справился с этой задачей, хотя высказал ряд ценных положений (например, о формообразующей роли мелизма в строении мелодии). Более скромные цели—на материале только французских мелизмов — преследует П. Брюно (1925); его классификация украшений от простейших видов трелей до более сложных образований с исторической точки зрения небезупречна, но заслуживает пристального внимания. Докторская диссертация А. Н. Юровского («Французская музыкальная орнаментика», 1945) углубляет и расширяет изыскания Брюно (отчасти Э. Борреля, 1934).

Изучение старинной орнаментики вступает сейчас в новый период. Учитывая опыт сводных работ типа Даннрейтера, а также метод классификации мелизмов Брюно — Юровского, следует исследовать выразительные и формообразующие функции музыкального орнамента на основных исторических этапах его развития и в специфических условиях национальных школ. Но это задача специального исследования, поэтому ограничимся общими соображениями.

Итак, мелизмы не являются просто «украшением», причудливыми завитками на мелодиях старинных пьес. Они выполняют определенные конструктивные и выразительные функции, которые меняются в зависимости от содержания произведения. Поэтому часто встречаются указания, что те же украшения исполняются по-разному в медленных или в оживленных, четко ритмизованных пьесах. Попытку подобной дифференциации дал, например, виолист Руссо (1687) в специальной главе, посвященной «принадлежности украшений тем или иным пьесам». И Сен-Ламбер признает, что «самое трудное,— и это вряд ли можно объяснить,— как придавать выразительность украшениям, потому что манера их исполнения меняется в зависимости от характера пьес». Определеннее высказывается Куперен в преди-

[71]

словии к третьему сборнику своих пьес (1722): «Меня всегда удивляет, когда после всех моих стараний точно отметить украшения и после того, как я дал их объяснение, достаточно пространное, в особой методике, известной под названием «Искусство игры на клавесине»,— все же приходится слышать исполнителей, которым мои указания знакомы, но они им не подчинились. Эта небрежность тем более непростительна, что нельзя произвольно ставить украшения там, где хочется. Я утверждаю, что мои пьесы должны исполняться так, как я обозначаю, и что они не произведут должного впечатления на людей, обладающих подлинным вкусом, если точно не исполнять все мои указания без преувеличения или преуменьшения».

Но если выразительность мелизма определяется характером мелодии и значением нот, которые орнаментируются, то функция мелизма может быть различной. На этот вопрос Ф.-Э. Бах дает исчерпывающий ответ: «Украшения связывают ноты; они оживляют их, они придают им, когда это требуется, особую значительность, подчеркивают их; они помогают вскрыть их содержание: будь оно веселое или печальное или какое угодно другое,— украшение всегда подчеркивает содержание этих нот»[13].

В этом пересчете можно обнаружить три функции мелизма: во-первых, он оживляет ноты, во-вторых, придает им («когда это требуется») акцент, в-третьих, помогает соединить их или разъединить. Проанализируем каждую функцию.

Казалось бы, простейшая из них — это оживление ноты долгой длительности. Но вместе с тем данная функция и наименее определенная, потому что важно знать, что оживляется и какова цель этого. Несомненно, подобное оживление служит заменой динамики. Об этом часто пишут старинные авторы. Приведем слова Петри: «Так как клавесин не дает crescendo и diminuendo, надо восполнить этот недостаток путем многочисленных разбивок аккордов (die Brechungen) или арпеджирований». Динамическое назначение трели имел в виду и Куперен, когда писал, что ее надо исполнять, постепенно убыстряя движение. В частности, в одной из пьес третьего сборника («Le Rossignol en amour») он полностью выписал такую трель, указав — «ускорять путем незаметных переходов».

Подобного рода мелизматические «биения», как бы раскачивающие, расшатывающие устойчивость основной ноты, могут служить и другой цели: они «снимают» сильное время в такте, переносят акцент. Такова, например, роль специального мелиз-

[72]

ма, введенного Сен-Ламбером и Купереном (его повторяет Рамо) и названного, по аналогии с ораторским искусством, «suspension», т. е. «фигурой умолчания». Мелизм этот состоял в том, что начальный звук мотива брался с небольшим опозданием против баса[14]. В пояснение даю один такт из пьесы Куперена («Les Sentiments», первый сборник) в трех вариантах: а) в записи автора, б) так, как мелизм над нотой ре должен быть исполнен, в) так, как он мог бы быть исполнен, если бы Куперен поставил не «фигуру умолчания», но мордент.

Я подробнее остановился на этой, казалось бы, простейшей функции мелизма — на оживлении мелодической ноты, чтобы показать разнообразие его выразительных свойств. Последний пример вплотную подводит ко второй функции мелизма: посредством украшений подчеркиваются, выделяются некоторые ноты в мелодии. Мелизм «фигуры умолчания» достигал этого благодаря ритмическому отклонению. Но эмфазис может быть подчеркнут и мелодически. Леопольд Моцарт (1756), например, утверждает, что «мордент следует использовать только в том случае, если определенную ноту хотят особо подчеркнуть».

Еще большей выразительностью обладают многообразные типы медленных, неперечеркнутых форшлагов. «Они улучшают как мелодию, так и гармонию,— говорит Ф.-Э. Бах.—Можно считать, что все диссонансы и задержания произошли из форшлагов».

Форшлаг нередко несет и третью функцию,— ее можно назвать артикуляционной. Тот же Ф.-Э. Бах отмечает, что наряду с осуществлением мелодико-гармонического акцента форшлаг связывает ноты. На такое назначение форшлагов, которые «самой природой предназначены к этому», обращает внимание Л. Моцарт.

Но это не только особенность форшлага: украшение la chute (нем.: Schleifer), по мнению Ж. Руссо (1687), «делает игру бо-

[73]

лее связной». По мнению же Ф.-Э. Баха, и «мордент связывает ноты». Той же цели нередко служит трель. Но подчас она используется и для обратного — для разъединения нот. В таком случае авторы старинных трактатов различают трель связывающую или разобщающую («tremblement lié ou détaché»). Д”Англебер, впервые закрепивший в клавесинной методике артикуляционный прием détaché (разрыва), проставлял над предшествующей нотой знак паузы, который давал понять, что эту ноту надо отчетливо отделить от последующей.

Ниже приведен отрывок из пьесы первого сборника Куперена; лига указывает на то, как создается артикуляционная цезура благодаря «разобщающей трели»[15].

Мы ознакомились с тремя функциями мелизма в старинной музыке. И в зависимости от них требуется разнообразная исполнительская интерпретация одних и тех же украшений. В этом и заключается искусство исполнения орнаментики, которое так ценилось авторами XVII—XVIII веков. Отсюда понятными становятся эти столь частые советы играть украшения более свободно, опираясь на опыт и личный вкус исполнителя.

Ла Вуа-Миньо (1666) писал по поводу украшений: «Правила созданы не по капризу, но всегда есть смысл в том, чтобы не обращать на них внимания, особенно когда можно кое-что сделать лучше». Маттесон (1739) также признавал, «что относительно украшений в узком смысле слова (т. е. относительно мелизмов.— М. Д.) трудно сказать что-нибудь определенное… Существо предмета может быть выведено не столько из правил, сколько из традиций и большого опыта». Аналогичное высказывание находим в вокальной методике Този — Агрикола (1757): «Нельзя в правилах указать, какой должна быть длительность форшлагов во всех местах, в которых они встречаются. Всегда остается нечто произвольное, что зависит от вкуса и личного чувства композитора или исполнителя».

В этом свете может быть по-иному поставлена пресловутая проблема о том, как играть мелизм: за счет основной ноты или предшествующей. Общеизвестны требования старинных авторов, горячо ратовавших за первый способ исполнения. Но одновременно часто встречаются жалобы на «омерзительные нах-

[74]

шлаги» (Nachschlage), т. е. на украшения, игравшиеся в конце длительности основной ноты и придававшие исполнению черты неотчетливости.

Оба эти факта — настойчивые требования и горестные жалобы — подтверждают, что золотое правило об исполнении мелизма за счет длительности основной ноты далеко не всегда соблюдалось. И если мастер, понимавший композиционно-выразительные свойства мелизма, использовал эти частные исключения из правил со смыслом, то под руками плохого клавириста подобная свободная интерпретация мелизма приводила к ритмической нечеткости и к неправильной «музыкальной пунктуации»[16].

Здесь уместно привести дельные слова Эгона Петри: «Существует еще одна точка зрения в отношении практики исполнения украшений, придающая всей проблеме совершенно иное освещение. Все теоретики исходят из предпосылки, что ритм не эластичен, что каждый такт подобен ящичку, в который вмещается только определенное количество стоимостей. Но стоит только уяснить себе, насколько гибко понятие темпа и как мало имеется от метронома в каждом действительно художественном исполнении, и станет понятно, что при изобилии украшений наступает некоторое замедление, да и должно будет наступить из-за повышения степени выразительности; и, таким образом, можно играть эти украшения, не отнимая длительности ни от предыдущей, ни от последующей стоимости. Но тем самым мы вступаем на высшую ступень; кто ее достиг уже, тот не нуждается больше ни в каких указаниях»[17].

Этих беглых замечаний достаточно, чтобы понять, какой творческой широтой, открывавшей огромный простор для художественной инициативы исполнителя, была проникнута область орнаментики. Теперь станет понятным, почему старинные композиторы отказывались выписывать в нотах мелизмы, и в равной мере будет ясно, что работа редакторов XIX и XX веков, педантично пытавшихся дать нотные расшифровки мелизмов,— вне зависимости от вкуса, опыта и эрудиции любого из них,— обречена на художественную неудачу. Ибо, пытаясь разобраться в конструктивных различиях орнамента, следует помнить слова

[75]

Ф.-Э. Баха; «Необходима свобода исполнения, исключающая все рабское и механическое. С душою надо играть, а не как дрессированная птица».

8

Правильное исполнение украшений помогает раскрыть содержание последовательностей нот, утверждает Ф.-Э. Бах. Но для того, чтобы найти ключ к такому правильному исполнению,— а это и является темой последних глав старинных трактатов,— надо понять образное содержание пьесы или, как говорили в то время, проникнуться аффектом («душевным движением», по немецкой терминологии, или, согласно французскому определению, «характером»), которые выражены композитором в его произведении.

Понятие «аффект» часто встречается в литературе XVII и особенно XVIII века. Несмотря на то что точное определение его не дается, обычно указывается, что «конечной целью музыки является возбуждение или умиротворение аффектов», что «исполнение есть выражение аффектов» (Тюрк, 1789) и что, поэтому, исполнитель должен «прежде всего обнаружить и верно исполнить аффект, который хотел выразить композитор» (Л. Моцарт, 1756). И если не было учения об аффектах в узком смысле этого слова (по крайней мере, нет печатных свидетельств об этом), то вся область выразительного связывалась с определенными «душевными движениями».

На значение теории аффектов в старинной музыке обратил внимание Г. Кречмар (статьи 1902, 1905 и 1911 — 1912 гг.). Писали об этом и А. Шеринг (1907), Г. Шюнеман (1913), Г. Фроттшер (1926). Старинные авторы, за редкими исключениями, не дают развернутого изложения этой теории, но упоминание о ней часто встречается. Один из первых разрабатывает теорию аффектов Кирхер («Musurgia…», 1650). На него любят ссылаться позднейшие теоретики. В их понимании аффект— это не «чувство», но более широкая область того, что связано с душевным волнением, включая ощущения, в том числе волевые моменты, эстетические и религиозные представления и пр.

Но проблему выразительного, как и требование о выражении страстей в музыке, не следует отождествлять с нашим толкованием этих понятий. В основе их лежат некоторые типовые представления. Поэтому, начиная с Кирхера, насчитавшего 8 видов аффектов, и кончая наиболее подробной классификацией Марпурга (1758), давшего 27 видов, сохраняется стремление к типизации средств выражения «душевных движений».

Наиболее кратко и компактно они изложены Кванцем: аффект,— говорит он,— можно определить, присмотревшись а) к тональности пьесы, б) к составляющим ее интервалам (располо-

[76]

жены ли они на далеком, или на близком расстоянии, связаны они или разобщены), в) к встречающимся в пьесе диссонансам, г) к указаниям характера движения.

Из этих четырех указаний первое — относительно связи тональности с аффектом — является известной условностью в музыке XVII—XVIII веков, которую нередко сами композиторы, не соблюдали.

О том, что выражение аффектов связано с определенными тональностями, пишут многие теоретики XVII—XVIII веков. И, как всегда, наиболее обстоятелен Маттесон в своем «Совершенном капельмейстере» (1739). Он же говорит подробно на эту тему в первой своей книге — «Das neueroffnete Orchester» (1713). Вот некоторые из его характеристик:

c-moll — приятен и печален;

d-moll — имеет в себе нечто умиротворяющее, успокаивающее, текучее;

Es-dur — патетичен;

F-dur — пригоден для выражения наиболее красивых чувств;

f-moll— глубок и тяжел, подвижен;

A-dur — пригоден для выражения печальных страстей;

a-moll — сдержанный и плавный; особенно пригоден для клавирных пьес;

B-dur — величествен;

H-dur — резок, неприятен; (?)

h-moll — невесел и меланхоличен.

Характеристики Маттесона, однако, не лишены лично-вкусовых моментов, они не являются типическими для своего времени. Французский композитор М.-А. Шарпантье (конец XVII в.) иногда дает указания, совпадающие с определениями Маттесона, но подчас те же тональности вызывают у него ассоциации с иными аффектами. Вот к примеру, его расхождения:

c-moll — мрачен и печален;

d-moll — более величественный, чем успокаивающий;

Es-dur —жесток и резок;

F-dur — неистов и горяч;

f-moll — мрачен и полон жалобы;

A-dur —радостен и грубоват;

B-dur — величествен и радостен;

a-moll — нежен и жалобен;

H-dur — резок и жалобен;

h-moll — одинок и меланхоличен.

У Баха можно обнаружить некоторое единообразие в выразительной трактовке тональностей (например, e-moll, Es-dur, f-moll соответствуют характеристике Маттесона). Однако не следует торопиться с поспешными выводами, особенно если принять во внимание, что Бах при переработке как своих, так и чужих произведений нередко транспонировал их из одной тональности в другую, сохраняя без изменения аффект данной пьесы. Правда, существенно знать транспонировал ли он в тональности, далекие от первоначальной по своим аффектам. Так, у Баха часты замены ля минора си минором или наоборот: например, «Французская увертюра» для клавира транспонирована из a-moll в h-moll, тогда как концерт для 4 клавиров a-moll представляет собой переработку концерта Вивальди для 4 скрипок h-moll. Здесь использованы тональности, «смежные» по аффектам.

Более существенны последующие указания: они вновь нас возвращают к вопросам «музыкальной пунктуации» (как расположены интервалы), артикуляции (связаны или разобщены

[77]

ноты) фактурной динамики, внешним проявлением которой является использование диссонансов, и, наконец, вводится новый момент: характер движения. Шульц (в словаре Зульцера) утверждает: «Для отчетливости исполнения следует прежде всего схватить ритм движения пьесы». Представляет интерес также замечание Броссара, автора известного словаря (1703): «Я сначала избираю тональность, а потом характер движения». В этих определениях имеется в виду, конечно, не только темп, в котором исполняется произведение, но именно характер движения. Французские композиторы, в отличие от итальянцев, уделяли этому много внимания, указывая: «весело», «умеренно», «нежно», «грациозно», «величаво», «горделиво», «связно», «подчеркивая» и т. п. Разработка такого разнообразия и одновременно типизация характеров движения находится в непосредственной зависимости от теории аффектов. Ибо, согласно учениям XVIII века, музыкальное движение является отражением движений внешнего мира или внутренних «душевных движений» (т. е. аффекта). В обосновании этой связи авторы работ по музыкальной эстетике (Краузе—1752, Кунцен — 1754, Уэбб — 1771, Мореллэ —1771 и др.) нередко прибегали к наивно материалистическим объяснениям[18].

В музыке данная связь осуществляется через мимическую выразительность интонационного «жеста». Отсюда понятным становится то значение, которое приобретают в инструментальной музыке XVII—XVIII веков танцевальные образы. Французский композитор Резон (1687), например, рекомендует при знакомстве с новыми пьесами посмотреть, «не напоминают ли они сарабанду, жигу, гавот, бурре и другие танцы». В тех же выражениях пишет аноним 1772 года: «Характер движения узнается по танцевальным мелодиям (автор называет их «airs de caracteres»)— гавот, бурре и т. п., которые служат в этом отношении образцом». После этих слов нас уже не удивит следующее утверждение Шульца: говоря о недостатках выразительности в современной музыке, он считает, что это — «плоды пренебрежения увертюрами, партитами и сюитами из танцевальных пьес самого различного характера и движения; на них исполнитель прежде упражнялся и совершенствовался во всех видах исполнения». На основе сказанного становится также понятным, почему примерно за 50 лет до Шульца, т. е. тогда, когда

[78]

клавирист учился искусству выразительности по сюитам, Маттесон главу об аффектах почти целиком посвящает образному значению танцев.

Связь характера музыкального движения с внешне танцевальным движением способствовала типизации аффекта. Эта связь внутреннего (музыкального) и внешнего (пантомимно-танцевального) движения понималась теоретиками XVIII века еще шире и глубже. Маттесон в разделе шестом своего «Совершенного капельмейстера» подвергает особому рассмотрению «искусство жеста» (die Geberdenkunst), где устанавливает, что «жест, слово, звук — едины». Он говорит: «Уже давно доказано, что музыка представляет собой не только мелодичное звучание, но является также выражением речи со всеми вытекающими отсюда жестами».

Поучительно сравнить выводы Маттесона со словами Ф.-Э. Баха по поводу разнообразия аффектов, которые исполнитель хочет возбудить у слушателей: «Что всего этого можно добиться без какой бы то ни было мимики, смеет утверждать лишь тот, кто благодаря своей нечувствительности сидит за инструментом так, будто он нарисован на картине». Правда, не все авторы трактатов согласны с Бахом: Тюрк против такой «пантомимной игры», Шульц признает ее только с оговоркой: «простительны лишь те легкие движения, которые вызваны чувством, одушевляющим артиста». Однако не забудем, что именно во второй половине XVIII века связь пантомимы, жеста с музыкой была очень сильна. Вспомним, какой популярностью в то время пользовались рассуждения о физиогномистике Лафатера (1775) или книга о мимике Энгеля (1785); вспомним, наконец, что это была пора гениальных поисков Новерра в сфере «действенного танца».

Таким образом аффект, в понимании музыкантов XVII— XVIII веков представляет собой выражение образного содержания произведения посредством определенного интонационного «жеста», который в свою очередь обусловливает характер движения пьесы. В таком понимании теория аффектов может многое разъяснить в старинной музыке. Вместе с тем она помогает понять и некоторые закономерности старинного исполнительства. Рука, осуществляющая мелодический рисунок; аппликатура, раскрывающая смысл мотива (соединяющая или расчленяющая его части); движение, дающее интонационное направление мотиву; орнамент, подчеркивающий в нем существенные моменты,— все эти факторы клавирной игры способствуют раскрытию содержания того мимически-выразительного «жеста», который именовался в XVII—XVIII веках аффектом. Вместе с тем неразрывность указанных факторов дает еще одно подтверждение неоднократно высказанному нами положению о единстве творчества и исполнительства, теории и практики клавирного искусства.

Опубл.: Друскин М. Клавирная музыка Испании, Англии, Нидерландов, Франции, Италии и Германии XVI–XVIII веков. Л., 1960. С. 44-78.

размещено 9.02.2008

[1] Например, И.-С. Бах был также скрипачом, любил играть на альте; кроме этого, дирижировал хором и хорошо пел.

[2] Импровизация, как своеобразная форма творческой реакции на извне идущие музыкальные впечатления (в основу «фантазии» обычно брались какие-либо музыкальные темы или целые отрывки), как своеобразная эстрадная форма творческого процесса «на виду» у слушателей удержалась вплоть до середины XIX в. Но это были лишь бледные отзвуки великой традиции, которой жило старинное исполнительство.

[3] Слово verziehen (отнимать, уменьшать) применялось немецкими теоретиками при исполнительских видоизменениях ритма.

[4] Например, Томас в главе о записи нот различной длительности высказывает ценные соображения относительно исполнительских движений рук клавириста.

[5] Обсуждаются вопросы о том, как сочинять музыку, как настраивать инструмент, как играть украшения и т. д.

[6] Выражение Томаса.

[7] Авторы старинных трактатов не имеют единой точки зрения о том, в какой мере различия в «атаке» клавиши на клавесине могут влиять на силу звука.

[8] Обозначения crescendo и diminuendo вводятся в 40-х годах XVIII в. Впервые большие динамические «волны» усиления и ослабления звука начали употреблять чешские музыканты, работавшие при мангеймском дворе (Стамиц и др.).

[9] Среди авторских предисловий мне встретились только два указания на использование мануалов и регистров. Куперен в предисловии к третьему сборнику пьес (1722) пишет по поводу «Pieces croisees», что они играются на двух мануалах, причем одна из них должна давать копуляцию («должна быть вдвинута или выдвинута»). Но тут же Куперен указывает, что можно эти пьесы играть и на одномануальном клавесине, но тогда бас (левую руку) надо перенести на октаву ниже. Не настаивает на своих предложениях по поводу регистровки и Дандриё (предисловие к сборнику пьес, 1724): «Можно играть эти пьесы и по-обычному, если инструмент не позволит применить мои указания. . .»

[10] Над проблемой артикуляции в музыке Баха плодотворно работает проф. И. А. Браудо.

[11] Любопытно, что дословно в тех же выражениях Рамо высказывает эту мысль почти два столетия спустя.