От редактора “Открытого текста”

«Скрипичный мастер! – это была подлинная сущность Витачека, дело его жизни, профессия, которой он гордился, считая ее необычайно нужной и исключительно сложной. Эта гордость была обоснованна – Евгений Францевич действительно был очень и очень нужен советским музыкантам-струнникам…

Наша музыкальная молодежь знает, что Витачек был известным скрипичным мастером, автором превосходных инструментов, но у людей более старшего поколения, тех, кто имел счастье быть знакомым с ним лично, при упоминания этого имени живо встает в памяти образ Евгения Францевича. Человек высокого роста, очень худой и очень некрасивый, с впалыми щеками, пышными вьющимися седыми волосами, густыми черными бровями и ясными, почти детскими, синими глазами, которые излучали свет, доброту и благожелательность, делая его внешний облик необычайно привлекательным.

Мы чувствовали в нем друга и шли к нему со всеми своими «инструментальными» сомнениями и огорчениями. Невозможно забыть его отзывчивость, бесчисленные безотказные консультации, готовность поделиться своими знаниями со всеми, кто в них нуждался.» Так описывает автора книги редактор Борис Доброхотов. Делимся интересным фрагментом из книги Евгения Витачека «Очерки по истории изготовления смычковых инструментов», который посвящен истории скрипки в России до XIX века.

Е. Витачек

Русские скрипичные мастера

Глава пятая

(Фрагмент)

[245]

Скрипка появилась в русском народном инструментарии, по-видимому, в очень отдаленное время. Факт бытования в России в XI веке смычковых инструментов, держащихся, подобно скрипке, у плеча (фреска Киевского Софийского собора), до установления такой манеры держания инструмента в Западной Европе, и наличие в славянских странах квинтового строя создавало предпосылки для последующего формирования народной скрипки.

Можно предполагать, что скрипка уже в близком к классическому типу виде появляется в России, так же как и в Польше, к началу XVI века[1].

Первое литературное упоминание о скрипке в России было в 1596 году в азбуковнике (словаре) Лаврентия Зизация, а одно из самых ранних дошедших до нас изображений – в 1692 году в [2]«Букваре» Кариона Истомина.

На данном изображении скрипка объединена в ансамбль с такими народными инструментами, как гусли, бандура, и с духовым инструментом типа рожка. Приводя эту гравюру, Н. Финдейзен пишет, что, судя по внешности изображенного на ней скрипача, он несомненно является украинцем.

Подобное утверждение тем более вероятно, что скрипка вплоть до настоящего времени имеет исключительно широкое распространение в народной культуре юга России, очень часто выступая в ансамбле с бандурой и цимбалами, к которым иногда добавляется бубен.

В то же время в народной музыке юга России получает весьма значительное распространение другой представитель скрипичного семейства – виолончель. Функции ее в народном инструментальном ансамбле обычно ограничиваются исполнением партии баса. Любопытно, что на изображениях некоторых народных ансамблей, в которые входило несколько скрипок, мы видим даже две виолончели.

Сфера распространения скрипки в народном музыкальном быту, наряду с югом России, Белоруссией и Молдавией, охватывает также и Поволжье.

[246]

Самое раннее документальное упоминание о русских исполнителях на скрипке,по старинной русской терминологии – «скрыпотчиках», относится к 1626 году, когда на свадьбе Алексея Михайловича играли «скрыпотчики» «Богдашка Окатьев, Ивашка Иванов и Онашка». В 1672 году среди придворных музыкантов Алексея В эти же годы московские «домерщики» (музыкальные мастера), изготавливавшие домры и другие струнные инструменты, в том числе, возможно, и скрипки[3], населяли целый переулок в Замоскворечье в районе нынешней Пятницкой улицы.

Хотя скрипки и родственные ей струнные смычковые инструменты были широко распространены в народе, в среду правящих классов эти инструменты проникали лишь в отдельных, исключительных случаях. Объясняется это постоянным враждебным отношением со стороны церкви, рассматривавшей все народные инструменты, а особенно инструменты струнные, как «сосуд диавола», «бесовские игры».

Сохранился ряд направленных против народных музыкантов предписаний церкви, в которых они по своей «вредности» приравнивались к разбойникам и волхвам.

Гонение на народные музыкальные инструменты со стороны как церковной, так и светской власти в середине XVII века принимает характер массового уничтожения этих образцов народного искусства. Так, например, по свидетельству Адама Олеария, «около 1649 года все «гудебные сосуды» были отобраны по домам в Москве, нагружены на пяти возах, свезены за Москву-реку и там сожжены. Это было в Москве, а в провинцию следовали строгие царские указы Алексея Михайловича вроде следующего, посланного в том же 1649 году приказчику Верхотурского уезда Сибири: «А где объявятся домры и сурны, и гудки, и гусля, и хари, и всякие гудебные бесовские сосуды, тебе б то все велеть выимать и, изломав те бесовские игры, велеть сжечь»[4].

Неудивительно, что при таком положении русские народные скрипки XVI – XVII веков, так же как и предшествующие им типы смычковых инструментов, не дошли до нас.

Лишь в XVIII веке, с проникновением скрипки в культуру правящих классов, отношение к ней меняется. Скрипка, первоначально бывшая в основном народным инструментом, получает широкое распространение в усадебной и столичной музыкальной культуре. В России появляется огромное количество крепостных оркестров, среди которых наряду с различными видами симфонического состава того времени часто встречаются крошечные оркестры-ансамбли, в основном состоящих из скрипок.

[247]

В конце XVIII века выдвигаются имена выдающихся русских скрипачей- концертантов, среди которых первой крупной фигурой является замечательный артист и композитор Иван Евстафьевич Хандошкин.

В связи с возрастающей популярностью скрипки в XVIII веке назревает необходимость привлечения скрипичных мастеров из-за рубежа. Многие из

приехавших в Россию мастеров все материалы, в том числе и дерево, привозили с собой. Таким образом, работая, например, в Петербурге, они производили такие же инструменты и из такого же дерева, как и у себя на родине. В силу этого большинство из них никак не может быть отнесено к русской школе скрипичных мастеров.

Из иностранцев, работавших в России в XVIII веке, можно упомянуть Иогана Вильде, жившего в Петербурге с 1741 по 1770 год и вошедшего в историю в качестве смелого экспериментатора (скрипка с нижней декой из пергамента, разборная виолончель, так называемая «скрипка-трость» и т.п.).

В ряду работавших в России в конце XVIII и начале XIХ века иностранныхскрипичных мастеров, несомненно, наиболее значительным был Франц Штейнингер. Он родился в Дармштадте (Германия) в 1778 году, в семье скрипичного мастераЯкова Штейнингера, у которого и выучился изготовлению инструментов. Тем не менее, по стилю работы Ф. Штейнингер, безусловно, является последователем французской школы. В 1806 году Штейнингер переехал в Варшаву, где задержался на некоторое время, и за тем в Петербург, где работал вместе со своими братьями Морицем, Иоганном и Мартином.

В Петербурге Штейнингер пользовался вполне заслуженным успехом. Его скрипки превосходны по выполнению, многие их них являются копиями находившихся в то время в Петербурге подлинных инструментов Страдивари и Гварнери дель Джезу.

Дерево на его инструментах русское: ель и клен очень хорошо подобраны. На скрипках, сделанных им по модели Гварнери дель Джезу, ель широкослойная, но, учитывая чрезвычайно низкий свод этих инструментов (часто менее 13 мм), недостаточно плотная. Клен радиального или тангентального распила. На копиях с Гварнери дель Джезу обращает внимание чрезвычайно тонкий ус. Менее удачен лак Штейнингера – очень сухой, к тому же наложенный тонким слоем на чистое дерево. Скрипки – копии Страдивари – покрыты жидким, малопрозрачным, очень сухим красным лаком, копии же Гварнери дель Джезу – лаком желтым, прозрачным. Инструменты Штейнингера попадаются довольно часто, обычно они снабжены чужими этикетками и выдаются за подлинные итальянские инструменты.

Проработав 12 лет в Петербурге, Штейнингер в 1818 году переселился во Франкфурт, где его горячо поддерживал Шпор. С 1827 по 1728 год он работал в Париже, затем вернулся обратно во Франкфурт, где около 1852 года умер. Штейнингер своими работами оказал очень большое влияние на ряд петербургских мастеров.

[248]

В начале XIX века в Петербурге работал уроженец Миттенвальда малозначительный мастер Иоганн Георг Пейнер.

Среди русских мастеров рубежа XVIII и XIX веков было много крепостных, обслуживающих оркестры своих помещиков. Материалы, из которых эти мастера делали свои инструменты, были местные; наряду с елью для верхних дек применялась также сосна. Береза, гладкий клен, иногда даже ольха и липа употреблялись для нижних дек. Среди инструментов русских крепостных мастеров попадаются весьма интересные экземпляры, в большинстве выдаваемые за произведения мастеров флорентийской школы. Большинство этих крепостных мастеров осталось в тени; об их именах и о достоинствах их работы мы можем судить лишь по отдельным инструментам, случайно сохранившим свои первоначальные этикетки.

Интерес к русским мастерам – выходцам из народа – пробуждается только после Отечественной войны 18121 года. В этот период в России начинается бурный подъем национального самосознания во всех областях общественной и культурной жизни. Наряду с широким общественным признанием творчества замечательных русских писателей, художников, композиторов, актеров, любители музыки стремятся поддержать отечественных инструментальных мастеров.

Одним из таких русских мастеров был Иван Андреевич Батов (1767-1841). Родился он под Москвой в семье крепостных графа Шереметьева. Когда Батову исполнилось 17 лет, его, по приказу Н. П. Шереметьева, отдали в обучение московскому инструментальному мастеру Василию Владимирову. Закончив учение у Владимирова, Батов вернулся в усадьбу Шереметьева. В 1789 году в штатах крепостного театра Шереметьева значились «скрипичный мастер Дмитриев и инструментальный мастер Иван Андреев (Иван Андреевич Батов)[5].

В 1803 году Шереметьев вызвал Батова в Петербург и приказал изучить там у мастера Гаука искусство постройки клавикордов (1803-1805). Но в деятельности Батова всегда основное место занимала работа над смычковыми инструментами. Убедившись, что для создания хороших инструментов мастеру «необходимо ознакомиться с музыкой и требованиями ее, он в свободное время занялся скрипичною игрою и впоследствии, пробуя инструменты, обыкновенно разыгрывал русские песни, к которым всегда имел патриотическое пристрастие»[6].

Примечательно, что до Отечественной войны Батов широкой известности не

имел. Она пришла к нему только в 1814 году, когда Батов поднес Александру I скрипку своей работы и получил за нее в награду 2000 рублей[7].

В 1822 году Батов сделал виолончель, по его словам, «Красовавшуюся и телом и звуком», высоко оцененную знаменитым виолончелистом Б. Ромбергом. Батов поднес этот инструмент графу Д. Н. Шереметьеву и получил за нее вместе со своей

[249]

семьей вольную. В 1829 году Батов представил свои инструменты на петербургскую выставку, присудившую ему за скрипку и виолончель большую серебрянную медаль.

Если верить современникам, новые скрипки Батова ценились от 300 до 600 рублей ассигнациями, старые – от 1000 до 2000 рублей. Виолончели, обыкновенно изготовлявшиеся мастером с особой тщательностью, оценивались значительно выше. Им было сделано очень мало смычковых инструментов: 41 скрипка, 3 альта и 6 виолончелей. В этот перечень, по-видимому, не вошли инструменты, изготовленные мастером для оркестра Шереметьева. Кроме того, во время работы у Владимирова Батов сделал несколько контрабасов. Помимо смычковых инструментов, он делал также превосходные гитары.

Батов не терпел поспешности в работе. Имеются сведения о том, что он, работая ежедневно напряженнейшим образом, затрачивал около трех месяцев для изготовления скрипки и около пяти месяцев – для виолончели.

Считая, что для качества звука инструментов одним из важнейших условий является подбор очень старого, выдержанного дерева, Батов затрачивал значительные суммы для его приобретения. У Батова до последних дней жизни сохранился запас дерева, заготовленного им еще при Екатерине II.

Относительно инструментов Батова мнения современных ему артистов расходились. В появившихся при жизни мастера статьях упоминается, что «знаменитые виртуозы с удовольствием играют на его скрипках»[8], в числе крупныхмузыкантов высоко ценивших работы Батова, называются Хандошкин, Тиц, Байо, Борер, Ромберг и др. Но имеются и такие высказывания: «Некоторые почитали их совершенными в своем роде произведениями, другие находили несколько тяжелыми и тугими в игре»[9].

К сожалению, подлинные инструменты Батова Встречаются чрезвычайно редко. Большинство инструментов, приписывавшихся Батову, в том числе квартет, хранящийся в музее Государственного научно-исследовательского института театра и музыки в Ленинграде, являются подделками[10]. Пользуясь популярностью Батова, некоторые мастера позже вклеивали в различные, чаще всего саксонские, инструменты этикетки с именем прославленного русского мастера и таким образом вызвали значительную путаницу в определении его творчества.

Нужно прямо сказать, что имя Батова стало легендарным. А в то же время наши сведения о мастере, кроме скупых данных Шереметьевского архива, в основном базируются всего на двух статьях, опубликованных в «Северной пчеле». Одна – апологетическая статья В. Бурнашева «Русский Страдивариус» (1833), другая – некролог, написанный М. Резвым сразу же после смерти Батова, в 1841 году.

[250]

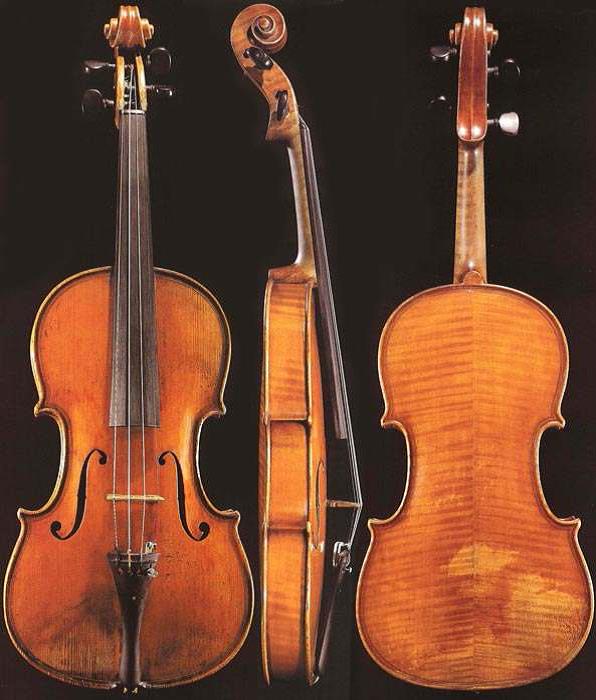

Иван Андреевич Батов, скрипка, 1834[11]

[251]

С легкой руки пресловутой «Северной пчелы» определение «русский Страдивариус» вошло в ряд выпущенных в наши дни книг, посвященных русским крепостным мастерам и художникам. Однако легенда о Батове не может быть подтверждена самым неоспоримым доказательством – знакомством и анализом ряда его работ. О творчестве Батова – скрипичного мастера мы, к сожалению, можем судить лишь по двум бесспорно подлинным инструментам. Это виолончели, одна из которых изготовлена в 1814 году, другая же – в 1816 году[12]. Они абсолютно идентичны, за исключением боков, несколько более высоких у первого инструмента. Обе виолончели сделаны из одного и того же дерева; верхняя дека – из хорошей, довольно широкослойной русской ели, а нижняя – из русского клена радиального распила, с мелкими, острыми лучами елочкой вниз. Очертания модели несколько напоминают инструменты Страдивари, своды плоские, ус тонкий и четкий; работа очень тщательная. Лак красно-оранжевый, наложен довольно тонким ровным слоем.

По стилю выполнения виолончели близки не к итальянским инструментам, как об этом писали современники, а к работам мастеров французской школы. Звучание этих виолончелей, не отличаясь большой силой, имеет своеобразный, но отнюдь не исключительный по достоинству тембр.

В чем Батов был действительно велик – это в изготовлении гитар. В этой области он с полным правом может быть назван классиком. Дошедшие до нас в довольно большом числе гитары Батова имеют такую же этикетку, как и упомянутые выше виолончели. Гитары покрыты красивым золотистым лаком, очень пропорциональны и изящны по форме; с большим мастерством выполнены шейка, головка и подгрифок. Некоторые инструменты украшены великолепной инкрустацией. По своим звуковым качествам гитары Батова превосходны и являются настоящими концертными инструментами.

Батов был блестящим реставратором. К этой работе он относился как вдумчивый художник. Получив для ремонта ценный струнный инструмент, «он погружался в размышление, каким образом и в какой системе произвести работу. Подобные мысли столько занимали его, что он по нескольку ночей не спал; а когда на короткое время сон смыкал его вежды, ему грезился порученный инструмент»[13].

Реставрируя инструмент, Батов точнейшим образом, слой в слой, подгонял к дереву его дек и боков вставки из новых кусков. Пока Батов не был вполне удовлетворен произведенной реставрацией, он не выпускал инструмента из мастерской, иногда по нескольку раз переделывая свою работу. Невзирая на самые выгодные предложения, Батов никогда не соглашался взяться за работу, которая, по его убеждению, могла повредить инструменту. С негодованием он восставал против тех мастеров, которые, в угождение артистам или любителям, принимали на себя утонение верхней деки инструмента… Когда обращались к Батову с предложением подобной работы, он отвергал самую

[252]

плату и говорил: «Я живу для того, чтобы исправлять инструменты, а не для того, чтобы их портить». Кроме изготовления новых инструментов и реставраций, Батов занимался продажей итальянских инструментов.

Умер Батов в возрасте 74 лет 18 июня 1841 года в Петербурге в собственном доме на Караванной улице, где помещалась его мастерская. Учеников у него не было, за исключением двух сыновей, помогавших отцу в работе, но в дальнейшем оставивших профессию скрипичного мастера и игравших в оркестре императорского оперного театра.[…]

[1] Не был ли сохранившийся в народной исполнительской практике до второй половины XIX

века в Люблинской губернии своеобразный инструмент, называемый «сука», одним из ранних типов скрипки? «Сука» имеет корпус скрипки, с дополнительным резонансным отверстием в виде розетки, с плоской головкой. По своей форме сочетание корпуса скрипичного типа с головкой, близкой к головке фиделя, «сука» ближе всего примыкает к одному из предшественников скрипки – смычковой лире. Но если лира имела одиннадцать и более струн, у «суки», так же как и у скрипки, было лишь четыре струны (см. И. Ямпольский, Русское скрипичное искусство. М.-Л., 1951).

[2] Финдейзен Н. Очерки по истории музыки в России. Т. 1, М. – Л., 1928, стр. 193-195.

[3] Напомним, что на Западе скрипичные мастера часто назывались «Lautenmacher», то есть

мастер лютен

[4] Финдейзен Н. Очерки по истории музыки в России. Т. 1, стр. 236

[5] Н. А. Елизарова. Театры Шереметьевых. М., 1941, стр. 362.

[6] Вл-р Бурнашев. Русский Страдивариус, газета «Северная пчела», 1833, № 40, 107.

[7] Госколлекции в Москве имеется скрипка работы коллежского советника Петра Тузова,

сделанная также в 1814 году и посвященная Александру I – «победителю Наполеона».

[8] Вл-р Бурнашев. Русский Страдивариус. «Северная пчела», 1833, № 40, 107.

[9] М. Резвой. Иван Андреевич Батов. «Северная пчела», 1841, № 206, 207

[10] Сообщено мастером В. И. Зедником.

[11] По мнению И. Ямпольского, этот инструмент является «единственным известным до сих пор подлинным экземпляром скрипки работы Батова…» (Прим. С. В. Муратова)

[12] Первая ныне хранится в Останкинском музее-дворце, вторая в Госколлекции

[13] М. Резвой. Иван Андреевич Батов. «Северная пчела», 1841, № 206, 207

Опубл.: Витачек Е.Ф. Очерки по истории изготовления смычковых инструментов. Изд. 2-е. М.: Музыка, 1964. С. 245-252 (Гл. 5).