[101]

«— Когда я впервые услышал Четвертую симфонию,— а она ведь у него лучшая…

−−…?!

— Ну, может быть, Четвертая и Пятая, в Шестой он, по-моему, уже повторяется. Так вот, когда я услышал Четвертую, то понял, что своего друга Гию Канчели я раньше совсем не знал. Это как бы два разных человека. Первый — оболочка: спокойный, выдержанный, правильный, как метроном. А где-то глубоко внутри запрятан другой — трепетный, нежный, яростный. Очень тихий перед тем, как разразиться громом…

В общем-то я поклонник его симфоний, хотя мне кажется, что в последних он использует уже найденное, а это не есть движение. Я все жду от него какого-нибудь скачка: пусть назад, пусть в сторону, необязательно даже вперед. Жду от него неожиданностей».

Он имеет право так говорить — режиссер, который больше всего боится стать штампом для самого себя. При всех своих до невероятия многогранных талантах и безукоризненном профессионализме, Г. Данелия «мучительно неуверен в себе. Он всегда неуверен: будет ли картина смешной? Не окажется ли она пошлой? Не получится ли она похожей на что-то уже существующее? Не «данелиевщина» ли это? Он самоед из самых жестоких.

[102]

Но ведь и его — на всем протяжении творческого пути — постоянно обвиняют, если не в буквальном «самоповторении», то все-таки в приверженности к однажды избранному взгляду на мир, способу построения сюжета, к определенному типу героя и даже к отдельным актерам; например, всем заранее известно: независимо от сюжета и замысла сценариста в фильме Г. Данелия обязательно найдутся роль для Евгения Леонова и место для песенки про «белые ноги» Марусеньки. Да и сам он признает: «Я вообще никогда не пытался изображать «жизнь, как она есть». Старался отбирать то, что мне надо» (цит. по: 118, с. 36). И работавшие с ним это подтвердят. Резо Габриадзе, например: «На съемочной площадке он всегда знает, что хочет и знает, как это надо сделать. […] Дублей почти не бывает, актерских проб мало. Он знает, кто должен играть в его фильмах» (73, с. 121).

И Г. Канчели, приглашая меня на запись музыки к кинокомедии «Кин-дза-дза» (1986), говорил нечто в этом роде: «Посмотрите, какой это шакал, как блестяще он разбирается в музыке, как твердо знает, что ему нужно, и как умеет этого добиваться — любыми дозволенными и недозволенными способами».

Я это действительно увидела. Но я увидела еще и другое: «шакал» заранее не знает, что же ему, собственно, нужно. У него есть лишь некое общее представление о рождающемся фильме, его «звукозрительноэмоциональный образ»[1] . А к конкретному воплощению замысла он приходит чисто интуитивно — примерно тем же методом проб и ошибок, что и Г. Канчели в своем «автономном» творчестве. При этом Г. Данелия настолько увлекается импровизацией, новым и неожиданным, возникающим в процессе работы, что, кажется, забывает не только о времени, естественном распорядке дня и простых человеческих потребностях, но даже о самой картине как строго определенном количестве рулонов пленки, которые нужно в строго определенное время положить на стол соответствующих инстанций (иначе вся студия останется без премии). Он готов выслушать и опробовать любой совет, но столь же легко отвергает с трудом найденное и единогласно признанное удачным решение (добавив при этом что-нибудь вроде: «Если бы я был таким соглашателем, я никогда бы не установил колесо обозрения в пустыне Кара-Кум»).

— Работа с Р. Стуруа — это отдых в хорошем санатории. А работа с Г. Данелия — отбывание срока в колонии строгого режима. Сам я, правда, не был ни в санатории, ни в колонии. Но, как говорит один из героев фильма «Мимино», «Я так думаю!»

А еще я думаю о том, что познать труд настоящего мастера можно лишь рядом с таким человеком, как Г. Данелия (или Р. Сту-

[103]

руа). Это дает гораздо больше, чем знакомство с целой серией книг «Жизнь замечательных людей».

Самокритичность Г. Данелия граничит с самобичеванием. Выстраивая драматургию фильма, он не останавливается ни перед чем. Переснимаются эпизоды; при монтаже выбрасываются кадры, отснятые с огромным трудом и считавшиеся до сих пор чуть ли не самыми значительными; заново пишется музыка.

В творчестве Г. Данелия понятия «жертва» не существует.

«Если скрипач играет на двух струнах, а остальных пока не коснулся, разве это жертва? Если в оркестре солирует флейта, значит, композитор пожертвовал всеми остальными инструментами?

[…] Есть логика текста — того, что написано в сценарии, есть другая логика — она открывается в процессе съемки, и есть особая логика сборки, когда один эпизод просто-напросто выталкивает другой, делает его лишним.

Когда-то я относился к этому очень болезненно, а сейчас привык.

[…] По сути, нужно оставлять только самое необходимое. То, без чего фильм разрушится, рассыплется».

С Георгием Данелия могут работать только люди, умеющие и в собственном деле видеть это «лишнее» и столь же безжалостно его отсекать. Более того: способные жертвовать личной художественной правотой, отказываться от с в о е г о лучшего ради (в данном случае) высшей художественной правоты другого. А Г. Данелия прав всегда, потому что, снимая фильм, он «живет только его проблемами, полностью отключаясь от всего другого. Он внутренне проделывает работу оператора, художника, актера, композитора. …Думается, что вообще Данелия может делать фильм один».

Может! В той же «Кин-дза-дзе», когда режиссеру не удалось заполучить на роль Абрадокса нужного ему актера, а сроки поджимали, он сам надел парик и белый балахон (на два размера больше) и за два дня отснял в московском ботаническом саду эпизод на планете Альфа. В отсутствие другого актера озвучил его роль — с его ; интонацией, разумеется. Играл на контрабасе, чтобы убедиться, что мелодия будет звучать так, как ему нужно, и отчаянно спорил с музыкантами: скрипач-де играет «слишком плохо» для человека, впервые взявшего в руки скрипку (еще бы — он судил по себе)!). Приносил из дому всевозможные задвижки, напильник, автомобильную камеру и клаксон и долго вслушивался в их звучание на магнитной пленке, а также в варианты, полученные на пульте всевластным звукооператором В. Бабушкиным. А когда все подручные средства были исчерпаны, сам вставал перед микрофоном, имитируя или изобретая на ходу любые мыслимые (и немыслимые) звуки живой (и неживой) природы.

— В «Кин-дза-дзе» мы плавали. Непонятно было, что давать в музыке — другую планету? путешествие по ней? ностальгию? Да и планета у нас была паршивенькая — заржавленная, замусоренная, так что никакие электронные, «космические» эффекты нам не годились. Нужна была ржавая музыка. Вообще, это была трудная картина, и не все задуманное удалось осуществить. К тому же, чтобы

[104]

оправдать запланированные финансовые расходы, пришлось сделать две серии, а материал тянул только на одну…[2].

На протяжении нескольких недель в эталонной студии «Мосфильма» раздавались весьма странные звуки. На вопросы коллег, что за музыку сочинил автор шести с половиной симфоний[3]и оперы к новому фильму Г. Данелия, музыканты неопределенно хмыкали или пожимали плечами. А расходясь за полночь после очередной смены, будили уснувшее коридорное эхо вокализами на двух слогах — отрывистом «Ку!» и утробно-восторженном «Ы-ы-ы-ы!»

В один из дней Г. Канчели принес на запись «Кин-дза-дзы» пятиминутное соло для арфы: «Я написал его потому, что мне стыдно смотреть в глаза музыкантам. Но они предупредили меня, что этот номер у меня не пройдет».

И «номер» действительно «не прошел» — после того, как на запись и синхронизацию ушла целая рабочая смена, накалившая страсти почти до рукоприкладства.

Почему же все-таки Г. Данелия обращается к композиторам, причем не к поденщикам «легкого» жанра, но к настоящим профессионалам (кроме А. Петрова и Г. Канчели это были Б. Чайковский и М. Вайнберг), а затем начинает безжалостно кромсать сделанное ими — так что Б. Чайковский, написавший очень хорошую музыку к «Сереже» (1959), первому полнометражному фильму Г. Данелия, снятому вместе с И. Таланкиным, после просмотра перестал здороваться с режиссером?

Мне кажется, происходит все это потому, что Г. Данелия — режиссер не только по профессии, но и по призванию, по душевному складу. Иные режиссеры с не меньшим успехом могли бы стать писателями, историками, критиками, актерами, художниками или композиторами. Конечно, и Г. Данелия — блестящий сценарист, острохарактерный художник, способный нарисовать весь свой фильм! архитектор по образованию, наконец человек, чьим музыкальной одаренности, эрудиции и чутью может позавидовать профессионал,— он тоже мог бы преуспеть на многих других поприщах. Но все его таланты подчинены главному, сугубо режиссерскому дару — к коллективному творчеству. Он умеет разбудить буквально в каждом сотруднике доселе неведомые силы. И не просто умеет: не высекая и не раздувая этих искр, не зажигаясь от них, он, наверное, задохнулся бы от недостатка воздуха, гулкого «резонансного» пространства. Потому-то и нужны режиссеру не послушные исполнители его указаний, но сотворцы, равные ему духовно и столь же безукоризненно владеющие своим мастерством. Потому же его стальная воля и строжайшая конструктивная логика никогда не облекаются в форму диктата или менторских наставлений.

С каждым участником работы Г. Данелия изъясняется на наибо-

[105]

лее привычном для того языке, избегая лишних слов. Композитору он может насвистеть какую-нибудь мелодию, поставить на проигрыватель пластинку, а затем, когда заказанная—непременно «очень хорошая» — мелодия[4] будет написана, садится за рояль и вместе с автором стучит по клавишам, ищет нужный ритм.

— Я слышала, Вы однажды учили Гию Канчели писать шлягер? Каким образом?

— Успех шлягера звисит не столько от музыки, сколько от первых двух слов. Если бы в песне «Чито-гврито» из «Мимино» припев начинался не с этих слов, а, например, с «Меня зовут Петя», песню никто бы не запел. Тогда и я мог бы спать спокойно. А так в течение двух лет каждую ночь меня будил оркестр, громыхавший в летнем ресторане на Чистых прудах под моим окном. Почему-то я просыпался только от «Чито-гврито», чужая музыка мне не мешала. У меня не раз возникало желание позвонить моему другу в Тбилиси и высказать все, что я о нем думаю.

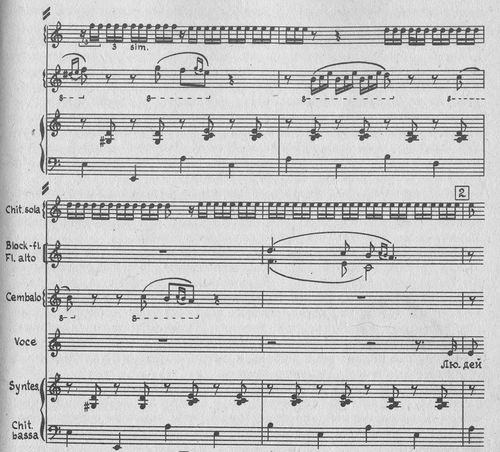

Да, песенка «Чито-гврито» стала единственным «шлягером всесоюзного значения» в творчестве Г. Канчели. В конце 70-х годов ее с удовольствием напевали даже те, кто никогда в жизни не слышал имени композитора (а возможно и режиссера; см. пример 21).

— Всегда интересно иметь дело с энтузиастом. С человеком, который способен позвонить тебе ночью, чтобы сказать: «Мне пришла в голову мелодия!» — и тут же напеть или сыграть ее по телефону. А потом переделывать эту мелодию столько раз, сколько понадобится. В принципе, и Петров, и Канчели — энтузиасты. И все-таки постепенно, с годами, начинаешь чувствовать, что человек этот тебе уделяет время. Вот тогда им и кажется, будто я их мучаю. Я же предпочитаю, чтобы мучали меня.

Конечно, прослушав, скажем, Шестую симфонию Канчели, совестно тащить его на запись музыки к кинофильму «Кин-дза-дза». Самому-то это хоть приятно…

Вообще говоря, поскольку я все время стараюсь делать разные фильмы — не знаю, правда, насколько разными они получаются,— мне имело бы смысл работать все время с разными композиторами. Так же, как я работаю с разными операторами, сценаристами, художниками, актерами. Но менять композитора очень трудно;

[106]

видимо, сказываются личная привязанность, симпатия, жажда общения. Думаете, мне легко было «менять» Петрова на Канчели?

В ту пору их творческие реноме казались несопоставимыми. Гию Канчели в конце 60-х за пределами Грузии знали лишь некоторые коллеги, а понимали разве что самые близкие друзья. А Г. Данелия уже с 1960 года, когда «Сережа» неожиданно для всех получил Хрустальный глобус в Карловых Варах, ходил в «молодых, но знаменитых» (136, с. 119). Песни, написанные А. Петровым к фильмам «Я шагаю по Москве» и «Путь к причалу», звучали буквально на каждом углу. А эффект, произведенный в свое время комедией «Тридцать три», я не побоялась бы назвать шоковым (недаром фильм так быстро и так надолго исчез с экранов). Хорошо помню, как упоенно цитировали мы с друзьями его афоризмы в пору студенчества, какими дурными голосами горланили ту самую «Марусеньку»…

И все-таки режиссеру пришлось на время разрушить столь удачный творческий альянс: в момент работы над «Не горюй!» А. Петров оказался занят, пришлось искать нового соавтора. Поскольку действие романа Клода Тилье волею режиссера было перенесено в Грузию, он решил обратиться к кому-нибудь из тбилисцев.

[107]

— Моя двоюродная сестричка Софико Чиаурели посоветовала попробовать молодого композитора Гию Канчели: «Он очень хорошо обработал в «Хануме» все те мелодии, что напел ему мой папа»

(кинорежиссер М. Чиаурели.— Н. 3.).

Едва начавшись, их содружество чуть было не распалось навсегда. А. Петров, узнав о выборе режиссера, дружески предупредил коллегу: «Флейты не вставляй — все равно выгонит». Разумеется, четыре флейты играли в каждом номере, и, разумеется, войдя в студию, Г. Данелия сказал: «Пусть те четверо идут домой!» Разумеется, сложилась конфликтная ситуация, по исчерпании которой в партитуре все-таки остались две флейты. Возникали и другие кризисные моменты, пока, наконец, композитор не заявил, что работать с таким знаменитым режиссером ему явно не по силам. Обиднее всего было услышать в ответ: «Ну и уходи»[5].

— Вообще-то говоря, я ничего не имею против флейт: напротив,— флейта мой любимый инструмент. Но флейта — это определенное настроение. К тому фильму оно не подходило. А вот фильм «Слезы капали» почти целиком построен на флейтах.

Я думаю, он решил уйти потому, что ему казалось, будто он не может найти нужное мне решение. Дело же заключалось не в том, что он не мог. В «Не горюй!» вообще очень трудно было найти такое сочетание изображения с музыкой, чтобы, совпадая или дополняя друг друга, они ни в коем случае друг друга не дублировали. Чтобы музыка соответствовала той ироничной манере, в которой снят весь фильм, и одновременно несла в себе серьезность, глубоко запрятанную в этом произведении.

Сейчас, перебирая в памяти сделанное, я вижу, что большинство моих фильмов мог бы и сегодня снять заново — пусть с другими актерами, другим оператором, с другой музыкой, даже на другой сюжет. Но три работы я уже никогда не смогу повторить. Это «Я шагаю по Москве», «Не горюй!» и «Слезы капали». Потому что в них найден совершенно особый эмоциональный мир, выросший из взаимодействия всех компонентов.

— Резо Габриадзе вспоминает «Не горюй!» как «один большой и веселый, нескончаемый рабочий день».

— Ну, сплошным праздником я назвал бы разве что период написания сценария. Роман Клода Тилье действительно чудесный. А мы там все переделали. И все-таки мне кажется, если бы автор сегодня встал из могилы и посмотрел фильм, он не побил бы нас. Может быть, даже пожал бы руку: дух и смысл его романа нам, надеюсь, удалось сохранить. Во всяком случае, нам это было очень дорого.

На первое свидание с «Не горюй!» я мчалась под проливным летним дождем. И сам фильм захлестнул душу какой-то сумасшедшей, безудержной радостью бытия. Так может быть, «дух и смысл» его воплощены в лучистой теме вальса (см. пример 22)?

[108]

Или в «главной песне фильма», с ее «стихией смеха и веселости, жаждой празднества, что, может быть, и не требует улицы и маскарада, а свершается в самой душе, разветривая печаль, гася ее в звонкости мелодии…»?

Но вот мелодия песни возвращается в самом конце фильма, в его своеобразном ритурнельном обрамлении. То же место действия,

[109]

любимое место действия в фильмах Г. Данелия — дорога (неизвестно куда и неизвестно откуда, по крайней мере для нас). Те же персонажи — главный герой фильма, беспечный доктор Бенджамен и крестьянин, случайно повстречавшийся ему на пути и разделивший с ним доброе вино, хорошую песню, а с нею — бремя жизненных забот. Все вроде бы то же самое, только на висках у Бенджамена Глонти — ранняя седина, а на перевале — зимний снег. И еще рядом с этими двумя — третий персонаж, которого и персонажем-то пока не назовешь. Новая, только что затеплившаяся жизнь. Память о рухнувших надеждах и новая надежда. Пустячный диалог, что-то вроде: «Вот, решил забрать ребенка, сам воспитаю».— «Конечно, дорогой, кто лучше тебя воспитает!» — «Несу к сестре — то-то обрадуется».— «Конечно, обрадуется, дорогой». А мы уже мысленно видим ветхий дом сестры (хороший продали, чтобы выручить брата из тюрьмы), саму эту сестру — вечно беременную, задерганную жизнью и нуждой, и невольно улыбаемся, представляя ее «радость» и успехи Бенджамена на поприще воспитания. Но в улыбке слишком заметен привкус проглоченных слез. Потому что между этими двумя эпизодами, «закольцовывающими повествование», в фильме — совсем как в Четвертой симфонии Г. Канчели — произошло очень многое. И если на миг отрешиться от доброй улыбки, с которой наблюдает режиссер за своими героями, можно увидеть здесь не только прославление «доброты, а вместе с ней надежности, стойкости, порядочности», «особую чистоту отношения человека к человеку» или «поэтическую метафору, обращенную к жизни» и пронизанную «особой мягкой светотенью, сложенной из веселого и грустного, мимолетного и мудрого», но еще и «светлую печаль», и повесть о «мужественной терпеливости добра», и обрушенное на зрителя с полной силой «бремя чувств и переживаний», и настоящий драматизм, и — даже! — «фильм о смертях», герой которого попадает в ситуацию начальных строк «Божественной комедии» Данте. И ни одно из этих определений, ни все они вместе взятые так до конца и не исчерпают сути, «духа» этого совсем не стареющего с годами фильма.

— Конечно, я горжусь тем, что моя музыка звучит в четырех картинах Г. Данелия. И именно «Не горюй!» — предмет особой гордости. Помню, когда я собирался уйти, он сказал мне: «Мучения забудутся. Если фильм получится, будешь вспоминать только хорошее!». Так и случилось.

В разное время разные люди, узнав, что я — автор музыки к «Не горюй!», восклицали: «Замечательный фильм, прекрасная музыка! Особенно хорош «оркестр» в доме Левана — шарманка и скрипка. Как Вам удалось добиться такого звучания»?

Я совершенно согласен с моими уважаемыми собеседниками: это — действительно лучший музыкальный эпизод фильма. Только я к нему никакого отношения не имею.

За все время долгой и мучительной работы над «Не горюй!» я один-единственный раз отлучился из города. И тут срочно пона-

[110]

добилась фонограмма для эпизода в доме Левана. Г. Данелия сам пригласил нужных ему музыкантов и записал с ними мелодию городской песни «Гимназист и гимназистка», объясняя им, кто, что и как должен делать (назвать это «игрой» мне не позволяет уважение к профессии музыканта). Звучание, полученное в результате этих усилий, я предложил бы запатентовать под названием «эффект Данелия».

…На вопрос критиков, «о чем» его очередная лента, Г. Данелия как-то ответил: «Не знаю». В его ответе, безусловно, есть момент лукавого розыгрыша и внутренняя предубежденность против людей, избравших профессией рассуждения об искусстве. Но это и чистей- шая правда: режиссер не только не знает, «о чем» его фильмы, но и не желает этого знать. Потому что главное для него — не безупречно выстроенная фабула и не поиск эффектных, «ударных» кадров, на которых держалась бы вся картина.

— Для меня уже давно бывает обидно оскорбительно, когда говорят: как хорошо режиссерски сделан этот эпизод. Я понимаю, что фильм ужасный, если у зрителя остается время рассматривать, как стоит мебель, как построена мизансцена.

— Но что же тогда главное в фильме?

— Тоска по добру!

Эта вот тоска и управляет свободным, как в плутовском романе, нанизыванием эпизодов, создает собственную, неповторимую «мелодию» каждого его фильма. Ю. Богомолов уподобил организацию кинематографического действия у Г. Данелия поэтической. Но, по-моему, ближе к истине подошел С. Бондарчук (сыгравший в «Сереже» если не лучшую, то самую обаятельную из своих ролей): «В его работах драматургический и изобразительный ряд не только слиты с музыкой, но и сами являются как бы ее эквивалентом. Его фильмы музыкальны по своему драматургическому строю, по монтажу, по ритмике чередования сцен и эпизодов. Действительно, ленты Г. Данелия сделаны в широком смысле музыкально, хотя и без модных претензий на «симфонизм», либо же «полифоничность». Потому что интересы режиссера «там, где зарождаются еще не опознанные конфликты, складываются непривычные, не подходящие к знакомым рубрикам характеры, не нашли примерного решения острые коллизии. Где боль есть боль, а не проблема боли, и радость не требует основательных мотивировок, где все только еще начинается, закипает, просыпается». «Данелия, как художник, всегда тяготеет не к чистым, так сказать, жанрам, а к их модификациям, таким, где сложность жизни и ее незаданность проявлялись бы наиболее нестесненно».

Не в этом ли пункте раз и навсегда сошлись творческие позиции столь непохожих людей, как «комик» Г. Данелия и «трагик» Г. Канчели?

Каждый, кто писал о «Не горюй!», специально останавливался на трагическом фарсе тризны по еще живому Левану и на генеральной кульминации всего фильма — «неслышном переходе в небытие»: «Он исчезнет с пиршества незаметно, словно

[111]

растворится в струящемся воздухе, а может быть его поглотит пустота, на миг возникающая на экране». Но почему-то никто не сказал о музыкальном решении, придавшем этому моменту почти ирреальную глубину. Ведь Леван не мог бы уйти так легко и просветленно, если бы в минуту предсмертного отчаяния на помощь ему не пришел Бенджамен Глонти. Это он, внезапно сорвавшись с места, запевает «Шен хар венахи» — древний свадебный хорал, прославляющий невесту. И белая кисейная занавеска, к которой отворачивается Леван, удивительно похожа на свадебную фату. Пусть отец Гермоген уже отверг его надежду встретиться с дочерью в лучшем мире («Ничего нет, ни ада, ни рая»). Прекрасная и вечная мелодия согревает отлетающую многострадальную душу — совсем как в Четвертой симфонии Г. Канчели..

«Сдержанность всегда лучше несдержанности»,— утверждает Г. Данелия[6]. И смех для него — лишь метод рассказать о чем-то «более доходчиво и не так назойливо». «Считается, что он комедиограф. Тогда как на самом-то деле — он грустный человек,— пишет драматург А. Володин.— И в искусстве на него сильнее всего действует печальное, трагическое. И это трагическое, печальное он все время хочет осуществить в своей работе (но до конца это никак не получается, потому что у него дар к смешному)».

— Был такой случай, что мне сделали операцию, и я должен был помереть. Из сотни был один шанс, что останусь живой. А мы как раз начинали «Слезы капали». Гия сочинил музыку, пока я там помирал, соркестровал ее, записал и принес ко мне в больницу. Когда он начал мне ее заводить, то я — полуживой-полумертвый — слабым голосом стал делать ему замечания. И он сказал: «Теперь ясно, ты выживешь».

В дальнейшем это оказалась самая трудная совместная работа с композитором на моем пути. Ведь музыка уже существовала как узаконенная и безумно мешала мне снимать, потому что никак не подходила к тому, что я собирался делать. В конце концов в фильме от нее осталось очень мало — пришлось почти все написать заново. Но зато это была уже музыка именно для этого фильма, для его драматургии, и без нее весь фильм был бы другим. Даже блестящую музыку к «Не горюй!» можно заменить другими мелодиями из грузинского фольклора — фильм останется. А фильма «Слезы капали» при другой музыке просто не было бы.

Основная трудность заключалась в том, чтобы создать какое-то необычное ощущение. Ведь в принципе там в драматургии не происходит ничего такого, что могло бы взволновать зрителя, да и в изобразительном ряду, и в режиссуре я отказался от каких-либо

[112]

известных (и даже неизвестных, тогда же придуманных мною) приемов. Там обычная натура — город, гараж, исполком; действие течет по-бытовому неторопливо, все предельно реально. Но при этом, совершенно незаметно для зрителя, должно возникнуть какое-то остранение, ирреальность. В ходе работы музыка все более теряла притягательность и доступность; ее уже нельзя было сыграть в программе «Время» на «погоде» — как тему Петрова из «Осеннего марафона». Но зато она все дальше уводила от реальности, куда-то в другое измерение. Конечно, нормальный зритель — или вот музыковед — вряд ли согласится, что это лучшая музыка, которую когда-либо написал для кино Г. Канчели.

Наш разговор происходил еще до создания фильма «Паспорт», сочиняя и пересочиняя музыку к которому композитор скрежетал зубами: «Это моя последняя работа в кино!», на что «шакал» невозмутимо отвечал: «И моя тоже». И все-таки «Слезы капали» остался опытом уникальным. Уникальным уже хотя бы потому, что именно в этом фильме, единственный раз за всю свою творческую практику, режиссер запел. Уступил настояниям композитора — вопреки собственному же категорическому отказу. Его песня звучала за кадром очень мягко и очень печально, хотя человек, находившийся в тот момент в кадре, вроде бы не заслуживал снисхождения и не внушал жалости. Но, может быть, музыка как раз и хотела убедить нас, что грубые и озлобленные более всех достойны жалости, потому что они утратили главное душевное качество, подаренное природой всем без исключения людям,— доброту? А может быть, просто изливала типичное для тех лет чувство потерянности, что определят позднее словом «застой»?

Впрочем, толковать фильмы Г. Данелия — занятие безнадежное. Но какая же тоска по доброте, по человечности звучит в этой простой песне, бьется в ней, словно морзянка в ночи:

Людей теряют только раз

И след, теряя, не находят.

А человек гостит у вас,

Прощается и в ночь уходит.

Уходит… Уходит…

[113]

Опубл.: Зейфас Н. Песнопения. О музыке Гии Канчели. М.: Советский композитор, 1991. С. 101 – 113.

размещено 19.05.2011

[1] «Для меня все начинается с визуального образа. С картинки. С сочетания пропорций. С ритмических соотношений […]. Ищешь то, что тебе интересно: герой, поворот темы, атмосфера… И если что-то нашел, неминуемо приходит ощущение: оно было так и только так. Картинка. Все остальное может быть достроено к ней, но сама она для меня уже — такая же данность, как то, что я вспоминаю о своей жизни, что несомненно было». А композитор А. Петров утверждает: «Образ фильма Данелия сразу представляет как образ звукозрительный…»

[2] В 1988 г. за работу в «Кин-дза-дзе» Г. Канчели и звукооператору Е.Поповой были вручены профессиональные призы Союза кинематографистов СССР.

[3] Близившаяся к концу работа над Седьмой на период «Кин-дза-дзы» была, естественно, отложена.

[4] — Конечно, фильм фильму рознь. Но для музыки подавляющего большинства

из них достаточно найти хорошую мелодию. Я однажды доказал это Андрею Петрову,

напомнив ему подряд несколько самых знаменитых мелодий мирового кино; он

согласился, что любая из них идеально подошла бы и к «Осеннему марафону».

Ну, а когда мелодия найдена, любой профессиональный композитор в состоянии

сделать необходимое число вариантов при помощи оркестровки и ритма. «Я шагаю

по Москве» — фильм, выросший из мелодии. Она очень помогла, определила ритм

и стилистику целого. Был найден точный камертон действия. Некоторые сцены мы

снимали под музыку, я говорил актерам: представьте себе, что музыка звучит по радио, и спокойно занимайтесь своими делами. А затем, когда мы подложили под

отснятый материал тему вальса (которая поначалу предназначалась только для

прохода девушки), стало ясно, что ее и двигать никуда не надо — все на месте!

[5] Кстати, уходить поначалу собрался и Р. Габриадзе. Ну, а потом «кинематографическое трио» Данелия — Габриадзе — Канчели сработалось прочно.

[6] У меня создалось впечатление, что «сдержанность» в художественном мире Г. Данелия и Г. Канчели понимается весьма своеобразно. В один из дней на запись музыки к «Кин-дза-дзе» пришла случайно оказавшаяся в Москве грузинка: профессиональным певцам не удавалось напеть совсем пустячную фразу вокализа в параллельных секстах. После первой пробы композитор попросил: «Более сдержанно, Ирина». И тут же пояснил по-грузински: «Более печально». Режиссер его не поправил.

(0.8 печатных листов в этом тексте)

- Размещено: 01.01.2000

- Автор: Зейфас Н.

- Размер: 33.38 Kb

- © Зейфас Н.

- © Открытый текст (Нижегородское отделение Российского общества историков – архивистов)

Копирование материала – только с разрешения редакции