Вера Кальман

Помнишь ли ты?..

Жизнь Имре Кальмана

(Фрагменты)

[81]

Глава четвертая

1915 – 1927. Мировой успех

В начале войны Имре работал одновременно над двумя произведениями: легкой, веселой “Барышней Жужей” и над другой опереттой, которой либреттисты пока что дали условное название “Да здравствует любовь!”. Текст “Барышни Жужи” был написан двумя венграми; премьера ее состоялась в Будапеште 23 февраля 1915 года и была встречена публикой довольно прохладно. Однако переименованная в “Мисс Весну”, она вскоре покорила сердца американцев.

Текст оперетты, прославляющей любовь, вышел из-под пера Лео Штейна (он был одним из авторов “Веселой вдовы”) и Белы Йенбаха. Штейн считался почетным патриархом либреттистов, и работа с опытным мастером такого крупного масштаба действовала на Имре умиротворяюще. Однако стоило ему узнать дату премьеры, как от его душевного спокойствия не осталось и следа.

– О боже, только не тринадцатого!

Но “Иоганн Штраус-театр”, несмотря на все протесты Имре, назначил премьеру именно на тринадцатое число. Вот уже более года бушевала война, черные тучи сгустились и над страной, и над сугубо личным мирком Имре. Для работы над опереттой он удалился в Ишль, на виллу “Роза”. Ребенком здесь гостил император Франц Иосиф, а впоследствии, привлекаемые красотой природы и уединенностью, сюда из самых разных уголков света наведывались композиторы, чтобы творить без помех. На вилле “Роза” Мейербер написал свою оперу “Пророк”, здесь же работали Иоганнес Брамс и выдающийся скрипач Йозеф Йоахим. Ференц Легар, обязанный вилле “Роза” созданием своего “Графа Люксембурга”, порекомендовал Имре этот тихий дом, словно сошедший со страниц сказки о Спящей красавице. И вот теперь оперетте, столь счастливо рожденной на вилле “Роза”, грозит гибель из-за 13-го числа! Полный дурных предчувствий, Имре поспешил в Вену.

Все билеты на премьеру были распроданы. И все же представление не состоялось: комический актер Йозеф Кёниг потерял голос, и спектакль в последний момент отменили.

[82]

Имре не успокоило и назначение новой даты. Он был твердо убежден, что оперетта с треском провалится: переносить премьеру — дурная примета. Хотя новое число выглядело вполне благопристойно — 17 ноября. Однако последующие факты опровергли все пессимистические предположения Имре. Вену захлестнул поток мелодий:

“Красотки, красотки, красотки кабаре,

Вы созданы лишь для развлеченья.

Изящны, беспечны красотки кабаре,

Для вас непонятны любви мученья.

Красотки, красотки, красотки кабаре

Пленяют сердца лишь на мгновенье.

Сегодня всех затмит одна,

А завтра в тень уйдет она…

И мы уже от новой в упоенье”.

“Без женщин жить нельзя на свете, нет!..

В них солнце мая, в них любви расцвет.

Тут легкий флирт, признанье там,

Как солнца луч приятны нам”.

“Жить с тобою, милый мой, будем мы вдвоем,

Словно ласточки весной в гнездышке своем.

Но, смотри, коль раз солжешь, то всему конец.

Знай, чужды обман и ложь дружбе двух сердец”.

“О, счастья не ищи ты в высоте небесной,

Оно перед тобой блестит красой чудесной.

Ни слава, ни почет нам дать не могут счастья,

Лишь там оно живет, где сердце бьется страстью”.

” Частица черта в нас, в сияньи женских глаз.

И наш коварный взгляд в душе рождает ад.

Любви желанный час влечет к нам вечно всех вас,

Что же, недаром сам черт придумал нас”.

“Помнишь ли ты, как счастье нам улыбалось!

Лишь для тебя сердце пылало любя.

Помнишь ли ты, как ты со мною рассталась?

Помнишь ли ты наши мечты?..”

[83]

“Коль влюбились ты да я, мы грустить не будем.

Вместе выпьем ты да я и печаль забудем”.

“Нам навек судьбой самой любовь дана.

Как маяк, сквозь мрак ночной вела она.

Боль прошла, и даль светла, ясна, чиста…

Ах! Счастья час настал для нас, сбылась мечта!”[1]

Премьера “Королевы чардаша” состоялась в самый разгар войны, но ни фронтовые окопы, ни пушечная канонада не помешали оперетте проникнуть и в Россию, и в Америку. Разумеется, ни композитор, ни авторы текста Бела Йенбах и Лео Штейн от этого не разбогатели: Россия уже воевала с Австрией, да и Соединенные Штаты вскоре тоже вступили в войну.

Заокеанские поклонники Имре сделали попытку вызволить его из зоны военных действий. По просьбе антрепренера Сэведжа вашингтонское правительство изъявило готовность переправить Имре за океан. Однако Кальман не стал даже обдумывать это предложение: слишком много несчастий обрушилось на него сразу. Глубоко потрясла его смерть старшего брата Белы, а тут и отец свалился: диабет не сулит ни малейшей надежды на выздоровление – таков был врачебный приговор. Подруга Кальмана Паула Дворжак (она была старше Имре на десять лет) в начале войны потеряла родителей и сама стала жертвой неизлечимой болезни, до конца дней приковавшей ее к инвалидной коляске.

Как известно, лучшее средство от тоски – работа. Чудо и на сей раз не заставило себя ждать: исписывая одну за другой нотные строки, Имре забывал обо всем на свете. Именно в этот период он создал самые яркие, зажигательные свои мелодии. Одна из оперетт той поры – “Фея карнавала”, – в сущности, является переработанным вариантом “Барышни Жужи”; либреттистами здесь выступили А. М. Вильнер и Рудольф Эстеррайхер. Премьера оперетты состоялась 21 сентября 1917 года в “Иоганн Штраус-театре”. Угля не хватало, и холод в зрительном зале был чудовищный, но это не помешало спектаклю пройти при полном аншлаге. Эстеррайхер навсегда остался верным другом семьи Кальман. Он был в числе первых, кто с любовью приветствовал Имре,

[84]

когда тот после второй мировой войны возвратился в Австрию.

В Берлине Фею карнавала пела Фрици Массари, пока не покинула Германию. В немецкой столице оперетта выдержала более шестисот представлений.

Гром пушек смолк, и на людей обрушилась инфляция. Деньги буквально таяли в руках. Имре испытал это на себе в тот момент, когда ему, казалось, улыбнулась удача. У него хранился лотерейный билет австрийского Красного Креста, на который выпал выигрыш 200 тысяч крон. Разумеется, крона значительно упала в цене по сравнению с довоенным уровнем, и все же это была приличная сумма. Имре с его привычкой постоянно думать о семье тщательно распределил свой выигрыш между сестрами, кузинами, кузенами и племянниками. Те из родственников, кто были порасторопнее, тотчас же поспешили в ближайший магазин и скупили все что только можно. Имре же все раздумывал, как ему распорядиться своей мизерной долей. Наконец он отправился по магазинам, но вынужден был констатировать, что тысячные банкноты составляют лишь часть довоенных крейцеров. В конце концов на свой выигрыш он приобрел три флакона жидкости для волос; двумя днями позже на эти деньги уже можно было бы купить лишь один флакон, а через две недели – и вовсе ничего. Такая участь постигла и тех осчастливленных родственников, кто счел за благо поместить деньги в банк.

Имре Кальман вновь — а точнее говоря, как всегда — был занят поисками подходящего либретто. Два молодых автора, Юлиус Браммер и Альфред Грюнвальд, принесли текст для первого акта оперетты: некий управляющий имением мечтает отпраздновать день своего рождения в Вене… Штейн и Йенбах, либреттисты “Королевы чардаша”, в противовес им предложили другой материал, и Имре отдал предпочтение этой испытанной паре. Так была создана “Голландочка”, тепло принятая публикой “Иоганн Штраус-театра” 31 января 1920 года.

А после серьезного успеха – “Голландочка” выдержала в Вене более 450 представлений – Браммер и Грюнвальд дерзнули опять наведаться к Кальману все с тем же предложением: некий управляющий имением мечтает отпраздновать свой день рождения в Вене, среди очаровательных женщин…

[85]

-Нет, не пойдет! – Имре жаждал какого-нибудь небанального сюжета.

— А как бы вы отнеслись к экзотической теме? Оперетту можно было бы назвать, скажем, “Баядера”… – предложил Браммер, и Имре сразу же понравилась эта идея. А прежний замысел, теперь уже двухгодичной давности, вновь осел в архивах Браммера и Грюнвальда. Венский “Карл-театр” поставил “Баядеру”, принесшую кассовый успех, но не снискавшую мировой славы.

Неугомонные либреттисты на этом не успокоились и вновь извлекли на свет божий свою древнюю, отсроченную еще на год идею: некий управляющий крупным поместьем… Имре решил познакомиться с материалом поближе и увлекся. Никогда не работал он с такой легкостью. В результате оперетта получилась слишком длинной и перенасыщенной музыкальными номерами.

Главную партию пел Губерт Маришка, он же был и постановщиком спектакля. Маришка принял руководство театром “Ан дер Вин” после своего тестя Вильгельма Карцага -того самого, который когда-то перетащил Имре Кальмана в Вену.

— Давай уберем вступительный хор, – предложил Маришка.

— Еще чего выдумал! — рассердился Имре. – Уж лучше выкинуть твою выходную арию.

— Что ж, ладно, – натянуто улыбнулся Маришка. – Но прежде еще раз прослушаем и хор, и сольную арию.

Хор грянул вступление и, допев до конца, умолк, а Маришка начал свою партию:

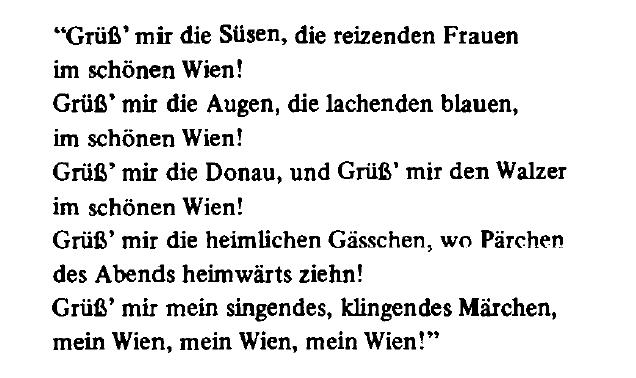

(Передай от меня привет любимым, прекрасным женщинам, их смеющимся голубым глазам – там, в прекрасной

[86]

Вене! Привет от меня Дунаю и вальсу – там, в прекрасной Вене! Привет тихим улицам, где по вечерам парочки торопятся домой! Передай мой привет дивной сказке из песен и музыки — Вене, моей Вене!)[2]

Закончив, Маришка сделал знак оркестру — повторить — и, обращаясь к Кальману, вновь запел арию, на ходу переиначивая текст. В своей импровизации он, адресуясь к Имре, просил не выбрасывать из оперетты великолепный гимн в честь прекрасных венских женщин, их смеющихся голубых глаз… и так далее. В результате хор “выпал”, а выходная ария осталась и поныне звучит так же свежо и живо, как в день премьеры 28 февраля 1924 года. 1924 — год високосный, то есть, по убеждению Имре, счастливый. Мировой успех “Графини Марицы” лишь укрепил эту его убежденность.

Как и солиста-тенора, публику и критику покорили в оперетте еще и дуэты. Благодаря этому сразу же выдвинулись на первый план молодая Бетти Фишер (в амплуа субретки) и ее партнер-комик Макс Гансен, тоже молодой актер.

– Как-то брел я по венским улицам в прескверном настроении, – рассказывал впоследствии Имре, – а в кафе меня ждали друзья. Дорогой в голове у меня крутилась какая-то мелодия. Придя в кафе, я насвистывал ее. Грюнвальд тут же поклялся, что ей обеспечен мировой успех, и не сходя с места сочинил текст: “Komm mit nach Varasdin…” Я-то сам, будучи композитором, никогда не могу судить, за какой именно из моих музыкальных идей увяжется успех.

Однако фортуна не отворачивалась от Кальмана. Успехом пользовалась “Принцесса цирка” (1926) с ее знаменитой арией о чарующих очах. Успех принесла и оперетта “Золотой

[87]

рассвет” (1927), написанная Кальманом по просьбе нью-йоркского антрепренера Хаммерштейна. Успешной оказалась также “Герцогиня из Чикаго” (1928).

Примерно в это время в жизнь Имре вошла я – или это он вошел в мою жизнь? Хотя разница в возрасте между нами составляла тридцать лет, эта встреча для нас обоих означала новый этап жизни.[…]

[102]

— Верушка, сегодня в Вену приезжает поистине великий человек, — с сияющей улыбкой сообщил мне Имре однажды

[103]

утром. — Я поеду на вокзал встречать его. Ты, конечно, догадалась, кто это?

Откуда мне было догадаться: Имре имел такую пропасть знакомых во всех уголках света!

— Гершвин, — сказал он, – сам Джордж Гершвин!

— Вот как? — отделалась я ничего не значащей репликой.

Да и что еще я могла сказать, ведь имя это мне мало что говорило. Но Имре был на седьмом небе от восторга и не заметил моей реакции.

— Я хочу, чтобы вы познакомились.

— Мне это не слишком-то интересно…

— Верушка, ты непременно должна с ним встретиться! Со временем будешь гордиться, что знала такого великого музыканта.

— Господи, я горжусь тем, что знаю Имре Кальмана, и с меня вполне достаточно!

— Верушка, но это же совсем другое!.. Джордж Гершвин сегодня вечером впервые исполнит “Рапсодию в блюзовых тонах”. Исполнит на моем рояле! […]

В тот вечер я впервые встретилась с семьей Кальмана, но мы едва успели перемолвиться словом, так как в центре всеобщего внимания находился Гершвин. Мне он показался непримечательным, но симпатичным человеком. Зато его подруга-блондинка была личностью яркой. Вместе с Джорджем приехали и его брат Айра Гершвин со своей женой Леонорой. Айра в ту пору был импресарио Джорджа, позднее он написал текст оперы “Порги и Бесс”.

Все собравшиеся болтали без умолку. Поскольку большинство гостей английского не знали, разговор шел по-немецки — с некоторым русско-польским акцентом: Гершвины были польско-русского происхождения.

Подошла пора ужина, гости откушали. Вскоре после этого Гершвин сел к роялю и исполнил “Рапсодию в блюзо-

[104]

вых тонах”. Имре пришел в совершеннейший восторг, равно как и все семейство. Молчала одна я, хотя единственная из всей компании немного говорила по-английски.

— Верушка, ну скажи хоть что-нибудь, — обратился ко мне Имре.

Он до самой смерти помнил то, что я тогда сказала:

— У меня такое впечатление… как бы это выразиться… словом, это не настоящие мелодии, к которым я привыкла. По-моему, все это скорее напоминает импровизацию.

Наступила внезапная тишина — давящая, напряженная. Я почувствовала, будто проваливаюсь в ледяной погреб.

— Что с нее взять, она еще ребенок, – оправдываясь, проговорил Имре. — Вдобавок привыкла к моим мелодиям.

Остальные снисходительно подхватили его тон: “Ах, как очаровательно!”

Разумеется, для того, чтобы разбираться в подобной музыке, надо слушать ее чаще и больше. Мне поистине претила музыка Гершвина, музыка такого типа, которую любил Имре. Лишь гораздо позднее, уже в Америке, услышав “Порги и Бесс”, я изменила свое мнение, но было ужепоздно…

На другой день мы всей компанией отправились в кафе “Вестминстер”. Огромный зал был забит до отказа страстными поклонниками джазовой музыки и журналистами, которых созвал Имре. Ну, и конечно, любопытной публикой — всем не терпелось взглянуть на американскую знаменитость.

Большой оркестр исполнил “Рапсодию в блюзовых тонах”, и присутствующие встретили ее с таким же восторгом, как накануне семейство Кальман. Только выражение этого восторга было еще более шумным. После концерта Гершвин вынул из кармана серебряную самопишущую ручку и преподнес ее Имре Кальману. Именно этой ручкой от начала до конца написал знаменитый американец партитуру “Рапсодии”.

В завершение своего визита Гершвины дали прощальный ужин в честь Имре. Джордж на сей раз вручил ему еще один памятный дар – свою фотографию с надписью: “Моему большому другу Кальману в знак почтения. Джордж”.

Мне кажется, мало кто знает, с каким искренним восхищением относился Кальман к музыкальному новаторству, в особенности к мастерам джаза. Мы, например, принимали у себя Пола Уайтмена, руководителя прославленного американского оркестра. […]

[106]

Наша совместная жизнь началась со свадебного путешествия на юг Италии с заездом на обратном пути на Ривьеру. Новая жизнь принесла нам обоим трудности и победы, родительские радости и супружеский развод, а также сладчайшие муки ревности.

В то время весь мир облетела песня: “Сегодня вы опять приснились мне во сне…” Мелодию эту пели, играли, насвистывали повсюду, она стала шлягером года. А песня эта — моя.

Имре написал ее в мою честь и преподнес мне в качестве свадебного подарка. […]

[113]

Каждый человек имеет право на чудачества. Моего супруга всегда окружало множество искренних друзей, поклонников его таланта, а он был по натуре человеком сугубо замкнутым и вполне довольствовался обществом своих такс и созерцанием коллекции часов. Мне предстояло прежде всего выманить эту “улитку” из ее раковины. Точнее говоря, я пыталась это сделать, хотя и не всегда с успехом.

Премьеры или какие-либо другие знаменательные события нашей жизни мы, как правило, отмечали вне дома, и я всегда этому радовалась. Веселая, жизнерадостная, я вечно оказывалась в окружении мужчин, которые не скрывали передо мной своего восхищения. И я безумно любила танцевать, а Имре, как известно, не танцевал.

В таких случаях меня всегда выручал Ференц Легар. Будучи по возрасту старше Имре, он тем не менее предлагал:

— Пойдемте в бар, потанцуем немного.

И мы танцевали. Легар был превосходным партнером. Но через какое-то время мой муж сердито вскакивал с места, торопливо подходил к нам и обрушивался на Легара:

— Может, ты наконец проводишь мою супругу к столу?

[114]

— А в чем дело? – спокойно возражал Jlerap. – Ты не танцуешь, но это еще не причина лишать ее столь невинного удовольствия.

— Ну что ты скажешь? — жалобно взывала я к Легару. — Запрещать мне танцевать, когда для меня это такое наслаждение !

И у Легара достало мудрости дать другу дельный совет:

— Дай ей потанцевать, Имре. Не стоит чересчур натягивать поводья, иначе лошадка может встать на дыбы.

Имре в тот период был целиком поглощен работой над новой опереттой “Фиалка Монмартра”, задуманной как бы в мою честь: в память бедной девушки, обуреваемой большими желаниями и страстно влюбленной в Париж. Авторами текста выступали все те же Браммер и Грюнвальд – либреттисты “Марицы” и “Герцогини из Чикаго”. Однако внимание

Имре было отвлечено другим событием — такого ему еще не доводилось пережить ни разу в жизни. Муж подробно описал его: “В пятницу после обеда [хмурым, серым днем в середине ноября. — В. К.] мы еще вместе побывали в кино, Верушка и я. Затем я работал до часу ночи. А в субботу утром Мари [горничную у нас непременно звали Мари. — В. К.] принесла мне известие”. […]

[116]

Когда нам принесли сына, Имре выявил поразительное сходство между собой и младенцем – и не без оснований. Вероятно, секрет в том, что оба они родились под знаком Скорпиона: Имре 24 октября, а наш сын Карой Имре Фёдор (названный так в честь деда, отца и главного героя “Принцессы цирка”) – 17 ноября. Подозреваю, что люди,родившиеся под этим знаком, обладают самыми тяжелыми характерами.[…]

[117]

“Могу сказать, что в этот день я испытал первую в своей жизни истинную радость”, – ликовал Имре. Но мрачный Скорпион тут же дал о себе знать: “…к сожалению, от радости я на три дня забросил работу…”

Имре и в самом деле забросил все на свете, в том числе и очередную оперетту. В Бабельсберге ему поручили написать музыку к новому фильму Рейнгольда Шюнцеля, но сейчас ему было не до того. Не реагировал он и на интерес, проявленный со стороны Голливуда: Луис Б. Майер, директор студии “Метро-Голдвин-Майер”, выразил желание экранизировать две его оперетты с Джанет Макдональд и Эдди Нельсоном в главных ролях. Имре Кальман, который никогда, даже во время свадебного путешествия, не откладывал карандаш более чем на двадцать четыре часа, сейчас ничегошеньки не сочинял. Матери, сестрам, зятьям он писал следующее: “И свершилось то, что я еще месяцы назад предрекал вам: господу богу было угодно, дабы род отца моего продолжился. Возрадуемся же этому!” […]

[118]

В первые месяцы после рождения сына дом наш сотрясался от криков. Но кричал вовсе не ребенок, а трое взрослых мужчин. Двое из них являлись к нам каждый день в два часа дня, а третий — Имре — уже поджидал их. Все трое пили черный кофе в невероятных количествах, хотя никакого подстегивания для усиленной эксплуатации голосовых связок ни одному из них не требовалось. В курении они тоже успешно состязались друг с другом. Не случайно комнату, где проходили эти творческие встречи, мы прозвали “кри-

[118]

чальная”, тот же эпитет получили и дни сходок композитора и либреттистов.

Гвалт в комнате стоял такой, что можно было подумать, будто там идет ярмарочный торг, хотя на самом деле в “кричальной” создавался текст новой оперетты Кальмана “Фиалка Монмартра”. Ожесточенные споры длились, как правило, с двух часов дня до двух часов ночи, пока наконец выдохшиеся и несколько примиренные противники не падали без сил. А на следующий день все повторялось сначала: они опять долго не могли прийти к единому мнению и пытались переубедить друг друга исключительно при помощи крика.

Точно таким же образом проходила работа Кальмана с либреттистами Юлиусом Браммером и Альфредом Грюнвальдом над “Марицей” и “Принцессой цирка”. Имре не умел сочинять музыку на заданный текст, поэтому слова приходилось потом подгонять под музыку.

– Как вы сочиняете? – спросили однажды Имре. – Вам, вероятно, необходимы рояль и абсолютная тишина?

– Никакие подручные средства мне не нужны, – ответил Имре. – Процесс сочинения происходит здесь, – он ткнул себя пальцем в лоб, – и в сердце.

Но вот что уж точно не годилось ему для работы, так это суета. В “кричальные” дни Имре не мог создать ни такта. Он любил сидеть под цветущими деревьями: яркие краски, аромат цветов способствовали вдохновению. Но с таким же успехом случалось, что во время прогулки или где-нибудь в кафе он вырывал листок из блокнота и, позабыв обо всем на свете, записывал ноты, а окружающим оставалось лишь терпеливо ждать, пока он зафиксирует на бумаге неожиданно пришедшую ему в голову музыкальную мысль. Однажды, когда Имре явился на вокзал, чтобы встретить возвращавшихся из Карлсбада мать и сестер, в мозгу его вдруг зародилась мелодия, а блокнота при себе не оказалось. К счастью, по тогдашней моде он носил крахмальные манжеты – на них-то и были запечатлены нотные знаки.

Больше всего Имре любил работать по ночам, когда все в доме спали и лишь луна обходила дозором свои небесные владенья. Сочиняя выходную арию Тасило из “Марицы”, где есть такие слова:

[119]

“Нам светит лукаво

Луна с высоты…”!

Имре наверняка передал и свое собственное настроение. Федора, героиня “Принцессы цирка”, исполняя свою арию, тоже обращается к луне:

“Ах, эта старая песня,

Кому она не известна?..

Приди, любовь, приди,

Все истомилось в груди…”

А куда уносится в мечтах герцог в “Герцогине из Чикаго”?

“Под луною, под сенью куста

В поцелуе сольются уста…”

И также при луне витает в счастливых грезах героиня

“Фиалки Монмартра”:

“Месяц глядит в окно…

Кстати, эту мелодию Имре сочинил специально для своего сына.

Сейчас уж и не упомню, светила ли на небе луна, когда в два часа ночи отворялась дверь моей спальни. Тогда мы жили еще на бульваре 12 Ноября; “кричальные” дни работы над новой опереттой только что остались позади. Дом был окутан таинственной тишиной.

Моего плеча касалась чья-то рука. Я ее стряхивала: от усталости неимоверно хотелось спать. Но не тут-то было: рука теперь уже трясла меня за плечо.

— Верушка, — шептал мой мучитель голосом Имре. — Верушка, проснись. Ты должна это услышать.

Муж не отставал, пока я наконец не поднималась и в полусне не брела за ним в кабинет. Там стоял рояль с модератором. Имре проигрывал на нем рождавшиеся ночью мелодии без боязни нарушить чей бы то ни было покой.

[120]

— Изумительно! — сонно бормотала я.

Но от Имре нельзя было так дешево откупиться.

— Э, нет, изволь-ка выслушать другой вариант! — сердито говорил он.

И я должна была выслушивать второй вариант, третий, пока сон окончательно не слетал с меня. А потом мы вместе отправлялись в столовую. За время работы Имре всегда успевал проголодаться. Ну, а во время трапезы он подправлял, отшлифовывал только что написанные номера, и часам к четырем-пяти утра с делами было покончено.[…]

“Фиалке Монмартра” была уготована типичная для этого скромного цветка участь. Люди с утонченным слухом, а так-же поклонники Кальмана радовались приятной, на французский лад изысканной музыке, а иные прошли мимо, не уловив ее прелести. Мы не присутствовали ни на одной премьере, а их, как это ни странно, было две. Право первой постановки Кальман уступил “Иоганн Штраус-театру”, этому исконному оплоту искусства оперетты, поскольку театр переживал серьезные трудности. Ну и, кроме того, именно здесь впервые увидели свет рампы “Королева чардаша”, “Фея карнавала” и “Голландочка”. Теперь же, в 1930 году, театр доживал свои последние дни, и нам пришлось примириться с тем, что оформление спектакля оставляло желать лучшего. Публика не выразила особого восторга, даже несмотря на то, что состав был первоклассным.

Приглашенная из Оперы Адель Керн исполняла главную женскую партию, а популярный тенор Ганс Гейнц блистал в ведущей мужской роли. После ста десяти представлений, прошедших при неполном зале, мой муж забрал свое детище обратно. Занавес “Иоганн Штраус-театра” опустился в последний раз, в этом помещении отныне воцарился кинематограф.

Еще одной премьерой “Фиалка Монмартра” была обязана театру “Ан дер Вин”. На этот раз постановка оказалась великолепной. И новая оперетта вскоре завоевала сцены французских, португальских и немецких театров. В берлинском

[121]

“Метрополе” публику впервые покорила Гитта Альпар. Эта темпераментная блондинка, что называется, пришла, победила и… влюбилась – в Густава Фрелиха.

Мы с Имре отправились в Берлин, чтобы посмотреть игру Ганса Альберса, которого оба очень любили. Альберс и Рита Георг исполняли ведущие партии в “Королеве чардаша”. Постановка оперетты была возобновлена в “Адмиральспаласте” и пользовалась невероятным успехом.

Через год экраны Берлина и Вены обошел фильм “Ронни”, поставленный на студии “УФА” режиссером Рейнгольдом Шюнцелем. Главные роли в нем исполняли Като Надь и Вилли Фрич, а музыку к фильму написал Кальман. Вскоре два берлинских литератора, Рудольф Шанцер и Эрнст Веллич, предложили Имре в качестве либретто весьма увлекательную пьесу из жизни венгерских гусар-гонведов[3].

Новую оперетту Кальмана “Дьявольский наездник” 10 марта 1932 года представил публике театр “Ан дер Вин”. Главную партию пел сам директор театра Губерт Маришка.

В том же году мы переехали в венский район, где жила богатая городская знать. Дворец Кальмана находился на Газенауэрштрассе.

Мы переживали расцвет славы. На вечерах в нашем доме появлялись все знаменитости и влиятельные лица разных рангов. Приемы эти устраивала я, а наша непревзойденная кулинарка Мария Первич поражала воображение гостей по – истине королевскими яствами. Хотя я часто ходила на приемы в разные дома и делала это с большой охотой, все же лучше я себя чувствовала в роли хозяйки на балах и приемах, устраиваемых мною в собственном доме.

В противоположность мне супруг мой отличался величайшей скромностью. Блистать в свете, закатывать балы и приемы – подобные амбиции были абсолютно чужды его натуре. Больше всего ему были по душе скромные застолья в небольшой дружеской компании – например, в обществе Эриха Марии Ремарка. Если же в доме давался большой званый вечер, то Кальмана скорее всего можно было обнаружить в кухне, под защитой нашей кухарки. Мария Первич стояла у плиты, создавая шедевры кулинарного искусства, а мой муж обществе Ремарка и Ференца Мольнара уютно располагался за кухонным столом.

[122]

Как-то раз во время одного из таких приемов на кухню проник незнакомый человек.

— Простите, господин Кальман, разве не вы здесь хозяин дома?

— Да вроде бы я, — улыбнулся Имре.

— Тогда отчего бы вам не присоединиться к гостям? Ведь у вас собралось такое общество — человек триста, не меньше.

— Видите ли, — пояснил ему Имре, — всякий раз, когда моя супруга дает прием, среди приглашенных бывает дай бог если десять процентов моих знакомых. Так что я предпочитаю отсиживаться в компании добрых своих друзей на кухне, где можно всласть поесть и выпить. Впрочем, сегодняшний вечер — исключение, — он лукаво подмигнул собеседнику. – Сегодня среди собравшихся пятнадцать, а то и двадцать процентов людей, мне знакомых.

Нежданный посетитель оказался знаменитым американским журналистом. О моем муже он написал для своей газеты большую статью, заканчивавшуюся следующими словами: “Имре Кальман сказал истинную правду. Ведь, знай он, что имеет дело с журналистом, он ни за что не пустился бы в такую откровенную беседу со мной”. […]

[124]

На смену золотым двадцатым годам пришли кошмарные тридцатые. На юге Европы раздавались истерические выкрики “Дуче, дуче!”, на севере – “Хайль Гитлер!”. В Абиссинии полыхал пожар войны, тысячами гибли люди, а вскоре небом над Испанией завладели немецкие истребители. И все это в мирное время!

Имре понимал, что происходит. Его лицо, и без того вечно хмурое, мрачнело все больше. Для меня же все эти ужасы происходили “за границей”, а жизнь в Вене пока еще была так прекрасна!

Как-то мы с Имре проезжали мимо центрального венского кладбища, где стоит памятник Моцарту, где покоится прах Бетховена, Брамса, Шуберта, обоих Штраусов, Глюка, Лайнера, Миллёкера…

— Когда-нибудь и я буду лежать здесь, — сказал мне муж. — А потом и ты, Верушка… рядом со мною.

— Спасибо, заранее рада этому! – ответила я с безразличием молодости.

Мне хотелось жить, а не предаваться, подобно Имре, мрачным мыслям. […]

[1] Русский текст Д. Толмачева и В. Михайлова.

[2] Русский текст либретто Е. Геркена:

“О, Будапешта сады и бульвары,

Забуду ль вас?

Песни студентов под звуки гитары

В полночный час…

Помню я тихие волны Дуная,

Курантов бой.

В старых кварталах огни догорают,

Спадает летний зной…

Можно ли жить, о тебе не скучая,

Мой Пешт, мой Пеигг родной?!”

[3] Гонвед (венг. honved, букв. – защитник отечества) – название солдат венгерской армии в середине XIX – 1-й половине XX века.

Опубл.: Кальман В. “Помнишь ли ты?..”: Жизнь Имре Кальмана / пер. свенг.; предисл. А. И. Кордунера. М.: Радуга, 1989. Глава 4.