Д. Житомирский Н. К. МЕТНЕР (заметки о стиле)

[283]

1

Пожалуй, никому из крупных русских композиторов, чье творчество обратило на себя внимание в начале нашего века, не довелось получить столь определенную и устойчивую оценку, какую получил Метнер. Вероятно, это связано с его ранней зрелостью, с тем, что на протяжении всего творческого пути его стиль в основе своей оставался почти неизменным; это обусловлено, разумеется, и самим характером метнеровского творчества, как будто не знавшего рискованных проб, экспериментов, случайных импульсов; творчества, всегда (и в целом, и в деталях) продуманного, на редкость объективного. В общераспространенной оценке Метнера всегда воздавалось должное высокой культуре вкуса и художественного интеллекта композитора, серьезности, глубине его произведений; вместе с тем в этой оценке всегда было нечто грустно-снисходительное. Благородный ум, чистое сердце, безупречное мастерство, но, увы, родился не в свой век и потому наивный в своей рыцарской серьезности и отвлеченной идеальности, и потому не соединившийся с современностью. Я говорю здесь лишь о некоей средней линии в оценке Метнера. Существовали, естественно, разные акценты, различные степени признания и понимания композитора, к чему я еще вернусь. В. Каратыгин охарактеризовал искусство Метнера как серьезное, вдумчивое, высококультурное, достойное обрести кружок поклонников, и тут же заметил: «Все-таки я сомневаюсь, чтобы кружок этот когда-либо достиг более или менее значительных размеров»[1]. По мнению критика, «музыка Метнера — каменистая, бесплодная пустыня, в которой трудами замечательно-ум-

[284]

ного и богато одаренного архитектора воздвигнут великолепный храм — именно с храмом хочется сравнить сонаты Метнера, такое в них чувствуется серьезное, благоговейное отношение к искусству, но без икон и без алтаря. И нет в этом храме молящихся, потому что вокруг пустыня, песок и камень, ни былинки живой…»[2]. «Душно и тесно, холодно и неприютно в мире этих окаменелых страстей, среди этих душевно-звуковых октаэдров и ромбоэдров, во мраке столь любовно сооружаемых Метнером музыкально-сталактитовых гротов…»[3]. По словам Л. Сабанеева, «Метнер среди современников стоит особняком… Он упорно и мощно гребет против течения, против века, против надвигающегося, видимо страшного для него призрака нового, то издерганно-нервного, то прозаически схематизированного, то рекламно-«производственного», непонятного, чуждого ему искусства». Метнер забаррикадировался в своем «готическом соборе, где он молится своим древним и вечным богам», но снаружи «напирает Город с его мертвецкой пляской, с его лязгом и машинным стуком», художник «сдерживает напор городских бесов заклинаниями, и они ему удаются.., но круг смыкается все теснее и теснее». И Сабанеев вое же вынужден признать, что «беспокойная стихия, навеянная Городом», вовсе не миновала Метнера[4]. О несовременности и даже об антисовременности Метнера говорится не только в рецензиях критиков из чуждого ему музыкально-модернистского лагеря, но даже в оценке столь близкого ему по художественным идеалам писателя, как Эмилий Метнер. Последний пишет о овоем брате как о художнике, «который как в эпохе, когда ему приходится жить, так и в стране, где он родился, стоит особняком, ибо ничего общего не имеет ни с европейской музыкальной современностью, ни с русскими композиторскими течениями…»[5].

[285]

Подобное истолкование Метнера оказалось устойчивым прежде всего потому, что заключало в себе большую долю истины. Оно в значительной мере соответствовало и самоощущению композитора. В 1907 году в письме к А. Ф. Гедике ом говорит: «Не приходило тебе в голову, что я опоздал родиться, что то, что я пишу, не по времени?.. Странно тоже то, что все, о чем я тебе сейчас пишу, на что жалуюсь, я одновременно сознаю и как колоссальный недостаток, и как достоинство… Ведь я страшно презираю все, что в настоящее время творится в музыке…»[6]. Много лет спустя он возвращается к той же мысли: «От себя в виде «автобиографической» заметки могу добавить, что родился я в 1879 г[оду] с опозданием на одно столетие, что заключаю из того обстоятельства, что никакими судьбами не могу заставить себя плыть с современными музыкальными течениями и вое время принужден плыть против течения»[7]. Крайняя неприязнь к «современным музыкальным течениям»— один из лейтмотивов писем Метнера. Это чувство не только сохраняется у него на протяжении многих лет, но и неуклонно усиливается. В 1926 году он признается: «…мое отношение к современной музыке дошло до форменного помешательства. Когда я не сочиняю, то я мысленно становлюсь на защиту своего любимого искусства от современных громил-композиторов»[8]. Оппозиционное отношение к «новой музыке» хотя и вытекало у Метнера из весьма серьезных мотивов, но вследствие особой обостренности ограничивало его художественную восприимчивость и, в сущности, шло вразрез с его нравственно ответственным отношением к судьбам искусства: ведь он не только презирал легковесных адептов моды, он ухитрился не заметить ничего ценного даже у таких крупных художников, как Регер и Штраус, как Стравинский и Прокофьев. Все это, однако, лишь часть истины. Явление Метнера в целом рисуется сейчас как гораздо более

[286]

сложное и многостороннее. Вкусы и суждения композитора далеко не исчерпывали его действительных взаимоотношений с современной музыкой. Его ощущение изолированности, ненужности было во многом субъективным и преувеличенным. На самом деле сила воздействия и живучесть его творчества, воздействие того, что иногда называют «метнерианством», было гораздо большим, чем предполагала критика начала века и чем думал сам композитор. Впечатления, подобные каратыгин- ским, устаревали, а музыка Метнера продолжала жить и вступала в новые контакты с временем. Я хорошо помню, например, как ее воспринимали в Москве в 20-е годы. Исполнения новых вещей Метнера и, в частности, памятные многим гастроли самого композитора у нас в 1927 году были, конечно же, событиями в жизни «новой музыки». Никто не отделял от «новой музыки» и метнерианство некоторых, уже тогда достаточно известных композиторов, например А. Н. Александрова.. Что-то новое и актуальное находила в Метнере и консерваторская молодежь, и это для меня лично является особенно примечательным. То, что в начале века, в период первых увлечений импрессионистской музыкальной красочностью, вольным потоком музыкальных «ощущений» казалось в Метнере сухим, рассудочным — позднее все более воспринималось как брагородная сдержанность, собранность, концентрированная энергия. И это очень импонировало, вызывало подражания. Мужественные черты Метнера казались, и не без основания, очень близки поискам в области революционно-романтического и героического музыкального стиля — поискам, особенно привлекавшим молодых. В этом смысле метнерианство сплеталось с влияниями таких композиторов, как Мясковский и Прокофьев. Постепенно приоткрывались и более широкие связи Метнера с процессами, которые шли в русской и в западной музыке в первой половине века. Сейчас уже нетрудно заметить, что обитатель «готического храма» был далеко не одинок. Многое, очень многое роднило его с художественными современниками, в том числе и с теми, которых он начисто отрицал. Ведь отрицая, он вовсе не считал себя сторонником регресса, он в полной мере оознавал, что в XX веке было бы странным сочинять такую же музыку, какую творили, например, во времена

[287]

Моцарта[9]. Идя против течения, Метнер, в сущности, имел в виду (это явствует из многих его высказываний, не говоря уже о некоторых очевидных признаках его музыкального стиля) свой путь в сфере новой музыки. И по этому пути он, действительно, шел. Все это и побуждает вновь призадуматься над явлением Метнера. Точнее представить себе его связь с музыкальными исканиями нашего века. Освежить представление о самом художнике, о его духовном мире. Взглянуть на его творческое наследие, воспользовавшись преимуществами, которые дает нам уже весьма большая историческая дистанция.

2

По мере того, как прошлое русского искусства нашего века становится историей, все более настоятельно чувствуется необходимость в целостной трактовке этого периода, необходимость отыскания внутренней связи различных, в том числе и антагонистических сил, составлявших движение нового русского искусства от конца XIX столетия и на протяжении приблизительно двадцати лет. История показала, что строителями этого нового искусства были отнюдь не только те художники, которые сами декларировали свою идейную или стилистическую прогрессивность; не только те, кого принято было считать новаторами, так как необычайность их программных выступлений или художественных приемов бросалась в глаза. Строителями нового были, каждый по-своему, все, не лишенные чувства времени, наделенные талантом, творческой активностью, профессиональным мастерством. Более того, многое эффектно-«новаторское» нередко оказывалось лишь пустоцветом моды, подлинно же творческое, внутренне ответственное укоренялось, давало мощную поросль, которую уже не в состоянии была поставить под сомнение смена времен и вкусов.

[288]

История показала также, что передовые художественные идеи были рассеяны на гораздо более широком поле творчества, чем это могло казаться раньше. Существовали, разумеется, главные, наиболее влиятельные очаги таких идей, историческая роль которых определялась в одних случаях их общей социально-идейной направленностью, в других — особым радикализмом в сфере чисто художественной. Но важно иметь в виду, что тяготение к прогрессивному, актуальному часто существовало и в разнообразно «смешанном» виде, или в виде «микробов-возбудителей», или как подсознательная и сложно опосредованная стихийная сила, неудержимо влекущая художника вперед, навстречу потребностям времени и чаяниям современников. Попытку найти нечто общее, связующее в разных течениях русского искусства на рубеже веков одним из первых делает С. А. Венгеров в вводной статье к книге «Русская литература XX века». Автор выдвигает понятие «русского неоромантизма». Чтобы оценить плодотворность его наблюдения, следует иметь в виду, что стилистические направления в реальном историческом процессе почти всегда живут не как изолированные, замкнутые в себе школы, но только как тенденции. Формируют ли они себя как школа, группа, секта со своей резко определенной программой, существуют ли как кредо одного художника или исповедуются чисто творчески, без всяких теоретических предписаний, — они все же живут только как тенденция. Иначе говоря — как некий идейно-стилистический составной элемент, сосуществующий или слитый с другими элементами, хотя порою и сильно акцентированный. Так во всяком случае бывает у художников истинных, чье творчество никогда не может быть сведено к тезису, схеме, теоретической концепции. При таком подходе мы без труда поймем, что Венгеров с полным правом мог искать связующие нити в столь пестром и конфликтном конгломерате идей, какой являла собою русская литература начала века. Нельзя не согласиться с исследователем, что у самых разнообразных представителей новой русской литературы этого времени — от символистов до молодого Горького, от Ремизова до Леонида Андреева (можно добавить — от Рахманинова и Метнера до Лядова, от Скрябина до Стравинского и Черепнина) — общим на-

[289]

строением или «психологической закваской» было: «прочь от унылой серости, обыденщины, на широкий простор кипения сил, куда-то… ввысь, вдаль, вглубь, но только прочь от постылой плоскости старого прозябания»[10]. Время, как мне кажется, хотя и внесло отдельные коррективы, но в целом подтвердило это наблюдение. Подтвердило, несмотря на то, что мы теперь с большей ясностью представляем себе действительные противоречия и антагонизмы минувшей эпохи. Можно сказать поэтому, что на редкость цельный и всемерно подчеркнутый романтизм Метнера не выключает, но, наоборот, прочно включает его в художественное движение начала столетия. Причем историческое и психологическое происхождение этого романтизма то самое, о котором говорит Венгеров. В новом варианте повторилась ситуация романтизма старого, классического: вновь повышается значение искусства как антитезы убогим будням, рабской приниженности и бездуховности. И высказывания Метнера — одна из ярких иллюстраций этого факта. Его письма полны этими настроениями. Уже в молодые годы он жалуется на мертвящую, бессмысленную суету повседневности, суету современного города. В годы скитаний этот мотив усиливается. С горечью пишет он о современной «неблагополучной» Европе, падкой на музыкальную моду и сенсацию, совсем забывающей то, что звучит в его душе как вечно ценное — «песни старой Европы». В Америке его угнетает всеобщая деловая

[290]

трезвость, не оставляющая места поэзии, мечте, духовности. Американцы, как ему кажется, «как будто и знать не хотят «очи», «мира таинственных духов» (Тютчев); и когда ночь наступает, они зажигают миллионы электрических лампочек, чтобы вовсе не заметить таинственного мира, чтобы всегда царил «блистательный покров». Из американского письма брата, Э. К. Метнера, он цитирует фразу: «Мир сошел не с ума, а с сердца!» и добавляет: «Да, это будет пострашнее!..». Велика ли цена комфорта, услужливо предоставляемого современной техникой! «…черт с этим комфортом, если нет душевного комфорта, то есть уюта…». А что творится с искусством! В одном из поздних писем мы читаем: «…искусство не только как дар духовный, но и как потребность, как песнь души, как будто перестало существовать»; вместо. подлинной духовной культуры композитор видит вокруг «культ гротеска, анекдота, дешевого эстетства, изобретения новых теорий — патентов на небывалую ударную новизну»[11]. Метнер не приемлет в искусстве никаких элементов житейски конкретного, будничного. С ядовитой иронией отзывается он о «Домашней симфонии» Штрауса, находя метод этого композитора не только пагубным, но и оскорбительным для искусства[12]. Весь Метнер в анти- житейской, идеализированной образности. Идеализированы не только его образы, но и его художественные концепции, вся логика его чувств и мыслей, подчиненная культу красоты и гармонии. Из русских современников ему ближе всего был Рахманинов. Подчеркну — не гораздо более уравновешенный и «(идеальный» Римский-Корсаков, не Танеев, которого он глубоко чтил и чьи взгляды должны были ему особенно импонировать, но именно Рахманинов. Думаю — прежде всего потому, что лирика Рахманинова была гораздо более романтичной, стихийной, более действенной, хотя самому Метнеру эти качества были доступны далеко не в такой же степени. И еще потому, думаю, тяготел он к Рахманинову, что романтически возвышенное всегда оставалось у этого художника человечески реальным, то есть не исключительным, не аб-

[291]

солютным, не абстрагированным, но во плоти и крови человеческим. Метнер очень любил молодого Скрябина и, видимо, автор «Божественной поэмы» чувствовал это. По словам Метнера: «…он [Скрябин] всегда просил меня сидеть в его концертах в первом ряду, чтобы видеть на моем лице впечатление, производимое его чудной музыкой»[13]. Так было до Пятой сонаты и «Поэмы экстаза». Потом отношение Метнера к Скрябину резко переменилось, и успех этого композитора в его поздние годы Метнер называет «скрябинским психозом»[14]. Перемена, конечно, обусловлена была эволюцией Скрябина. Метнера отвращала все более усугублявшаяся односторонность скрябинского идеала, власть отвлеченных философских догм, власть одного-единственного гармонического принципа, даже одного аккорда[15]. Иначе говоря, Скрябин, все более отдаляясь от того, что его роднило с Рахманиновым, вступал, как представлялось Метнеру, на зыбкую и неопределенную почву художественного произвола. А произвол, диктат субъективной воли или каприза художника — путь к неизбежному искажению искусства, это, говоря словами Метнера, «широкий путь самовлюбленной индивидуальности»[16]. Но главным антагонистом Метнера был отнюдь не Скрябин, глубину и серьезность которого он едва ли мог поставить под сомнение. Более всего он ненавидел эстетство, превращение искусства в забаву, игру ума, в погоню за сенсационной новизной ради моды и успеха. Именно об этом пишет он в «Музе и моде»: «Муза, хранительница духа и вечных законов искусства, украшая главу свою венком и увидев отражение свое в колеблющихся водах шумного ручья, гневно отворачивается от этого кривого зеркала. Это — зеркало непрерывно сменяющейся суетной моды, это — преходящая правда сегодняшнего дня, поверхности современности. Божественный лик Музы находит себе подлинное отражение лишь в далеких и тихих водах глубокого озера — Вечности…»[17].

[292]

Легко заметить, что муза самого Метнера вовсе не так величаво спокойна, как она обрисована в цитированных строках. Ни в сонатах g-moll, «Романтической», «Грозовой», ни в большей части сказок ее лик совсем не похож на тихие воды. Говоря о водах «глубокого озера — Вечности», Метнер, конечно, имел в виду нечто более общее, этически и эстетически принципиальное. Что же именно? Идеал Метнера, как это видно из многих его высказываний — возрождение к жизни нестареющих общих норм классического искусства. Ему хотелось возродить не какой-нибудь определенный стиль, не отдельные художественные приемы или «правила» минувших времен, но широко понимаемый классический тип искусства. Возродить свойственное ему соотношение идей и средств, правдивости и красоты, силы и меры, выразительности деталей и соразмерности целого, оригинальности и глубокой почвенности и еще многие определяющие черты искусства этого типа и ранга. Такова, как мне кажется, единственно приемлемая для Метнера антитеза «современным течениям». Он был непреклонен в том, что свойственная ему романтичность, то есть понимание искусства прежде всего как «песни души» или «песни красоты»[18], способна отстоять себя только в русле классического. Ибо главное для художника истинно романтического (по Метнеру — душевно-естественного, искреннего, идеально-взыскательного, бескомпромиссного) — не дать увлечь себя в мутные волны моды, где все критерии становятся относительными и художественная истина теряет всякую определенность. А от этого спасет только верность высшим и вечным законам художественного опосредования жизни. В этом исторически очень понятном и естественном слиянии идеалов «романтического» и «классического» Метнер опять-таки не одинок. Он — часть широкого творческого движения неоклассицизма, ставшего одним из главных и наиболее жизнеспособных в искусстве XX века. О том, насколько сложным, неоднородным было это движение в музыке, можно судить хотя бы по той резкой неприязни, какую испытывал Метнер по отношению, например, к Регеру, Бузони, Стравинско-

[293]

му. Многое в этом движении еще остается исторически непроясненным. Это и побуждает меня уделить проблеме неоклассицизма самостоятельный краткий экскурс.

3

В истории музыки XX века все яснее становится почти не прекращавшееся действие двух противоположных, но тесно связанных между собой тенденций; кратко и весьма условно их можно назвать дифференцирующей и интегрирующей. Сами по себе (в широком и принципиальном смысле) эти тенденции и их взаимосвязь отнюдь не были новыми; в той или иной форме они проявлялись в развитии искусства разных эпох. Новизна заключалась в их специфически остром и радикальном проявлении, которое не только придавало те или иные резко выраженные черты музыкальной стилистике XX века, но и при известных условиях делало проблематичной судьбу музыки в целом. О том, что развитие этих тенденций могло иметь не только позитивные, но и весьма опасные, даже катастрофические последствия, лучше всего свидетельствует европейский музыкальный «авангард» периода после второй мировой войны. И то, что оказался возможным и в известном смысле закономерным именно такой вариант стилистической эволюции — факт очень существенный, факт, обязывающий внимательно проследить генезис возникшего кризиса. В так называемой «новой музыке», особенно на рубеже XIX и XX столетий, первая из названных тенденций была важнейшей. Именно с ней более всего связывались стилистические открытия и реформы этого времени. Эта тенденция заключалась в качественно новом развитии отдельных элементов музыки-— новом по самостоятельности, по выразительной остроте, по резкому нарушению традиций. Новую роль приобретали ладовые звукоряды, аккордика, гармонические функции, метр и ритм, отдельные интонационные обороты, все более эмансипировавшиеся от мелодического целого, приемы изложения и т. д. Самостоятельно культивируемые отдельные средства, кроме своих собственных ресурсов, еще создавали множество евоеобразных комплексов, таких, например, как гармония-фактура, гармония-тембр,

[294]

гармония-регистр. Палитра композитора бесконечно дифференцируется, краски и оттенки умножаются. Этот процесс, как известно, открывал для музыки богатейшие новые возможности, без реализации которых уже нельзя сейчас представить себе ни одно из крупных творческих достижений XX века. Однако этот же процесс обнаруживал и негативную направленность. Гипертрофия отдельных средств, их утончение и измельчание оказались деструктивными по отношению к музыке как к целому. Началось активное разрушение той системы внутренне сопряженных элементов, которая на протяжении веков была незыблемой основой музыки; разрушалась исторически сложившаяся органика музыкального искусства, его собственный «кодекс законов». Заметим здесь же, что только в представлении бекмессеров этот кодекс был суммой незыблемых технических правил. В реальной жизни музыки ее законы оказывались столь же прочными, сколь и гибкими, поддающимися естественному историческому развитию. Все крупные реформы, через которые музыка прошла на протяжении веков, были в той или иной степени «потрясениями основ». В результате многое менялось, экспериментальное становилось нормативным, а в сфере нормативного снова возникала неудовлетворенность и снова готовились перемены. И все же музыка оставалась сама собой. Ибо в процессе радикального реформаторства еще долгое время не исчерпан был накопленный музыкой «запас прочности» ее основных законов. Взрывы, которые в русле некоторых экстремистских течений окончательно исчерпали этот запас, произошли не сразу. Но уже на рубеже XIX и XX веков вместе с реформаторством все более настойчиво давала о себе знать потребность в компенсации утрачиваемого. Иначе говоря, появилась потребность восстановить на приемлемой новой основе целостность музыки, присущую ей по природе органическую связь и сопряженность главных составляющих ее компонентов. Так исторически возникла и очень скоро начала влиять вторая из отмеченных выше тенденций, интегрирующая. Она только отчасти совпадает с той, которую называют «классицистской» или «неоклассической». Она шире и гораздо более многолика. Она шире хотя бы пото-

[295]

му, что далеко не всегда проявляется как стремление воссоздать дух и стиль прежней музыки. Можно заметить, что во многих случаях она остается вполне нейтральной к каким-либо конкретным стилистическим моделям, даже глубоко чуждой самой идее моделирования. Здесь интегрирующая тенденция сосредоточена на моментах чисто конструктивных. Иначе говоря, задача объединения компонентов музыки возлагается только на систему композиционных приемов. Характерно, что на этом пути избранная композиционная техника нередко становится как бы высшим смыслом творчества, его пафосом; и она подчеркивается, декларируется, требует к себе специального внимания в той же мере, в какой уже не в силах заменить собою действительное единство, свойственное музыке органического склада — музыке, в которой техника всегда остается незаметной, во всяком случае не главенствующей. Но среди обращений к духу и стилю музыки прежних времен наблюдается большое разнообразие, и далеко не все здесь прямо соотносится с понятием «классицизм». Попытки гипотетически воссоздать библейскую старину, античность, средневековье, новый вкус к музыкальному ренеcсансу, музыкальному барокко, к французским клавесинистам, венским классикам — таков только самый краткий перечень притягательных для XX века стилистических моделей. Есть ли между ними что-нибудь общее, указывающее на главный источник всех этих тяготений? Общее, несомненно, есть. Это — цельность, историческая стабильность, уравновешенность, явившиеся результатом строгого отбора, противостоящие беспредельной множественности и раздробленности элементов, которые стимулировала первая из названных тенденций; иными словами — обобщенность в противовес эмпиризму чувственного или чисто эмоционального восприятия[19]. Это также «холод», противопо-

[296]

ставленный неконтролируемой романтической разгоряченности или слишком выспренной для нового вкуса патетике; отсюда же идеал новой простоты как антитеза позднеромантической сложности. Это и тяготение к объективности, «порядку», как целебное средство против произвольности субъективного. Если мы учтем эту многогранность и одновременно внутреннее единство неоклассицизма, то увидим, что с ним тесно связана и ностальгия по отношению к некоторым сторонам романтического XIX века, к его еще «наивной», душевно цельной лиричности (особенно характерно для Метнера). Наконец, мы вправе будем оказать, что к той же общей тенденции самое близкое отношение имеет так называемый «неофольклоризм» с его интересом к архаическим пластам народного искусства, иначе говоря, к искусству, где в максимальной степени отжато все субъективное, преходящее, и где достигнута наивысшая стабильность. Как показывает вся история музыкального неоклассицизма[20], его актуальный смысл проявлялся лишь в той мере, в какой он был связан с противоположной тенденцией. Без «сопротивления материала» любой организующий принцип, любая классическая модель оказывались инертными и ни о чем, в сущности, не говорили, кроме как о культуре, знании или ощущении материала; такую инертность при, несомненно, высоком вкусе и изобретательности можно ощутить, например,

[297]

в стилизаторских опытах Сен-Санса или Глазунова. Дисциплинирующая композиционная техника может проявить свою внушительную силу и «упругость» только если есть что сдерживать, собирать и направлять. Эта закономерность относится, конечно, к различным стилистическим эпохам (как не вспомнить здесь, например, Брамса). Но с особенной силой она проявилась в ситуации XX века. В «борьбе-сплетении» двух описываемых тенденций, каждая из которых как бы ставила на карту все, чем музыка еще в состоянии спасти себя, в этой борьбе рождались едва ли не самые свежие, самые перспективные явления новой музыкальной стилистики. Однако в этом же противоборствующем сплетении реальное содержание и реальный итог процесса оказывались очень различными. И именно в неодинаковом «балансе сил» коренятся глубокие различия в характере и судьбе отдельных стилистических течений. Универсальный композиционный принцип, как будто гарантировавший идеальную организованность и целостность произведения, при известных условиях все же не в состоянии был превозмочь раздробленность и размагниченность звукового материала. Как неизбежное следствие возникали странные имитации живых процессов. Томас Манн уподобил их тем причудливым растениям из химической «питающей капли», которые выращивал в своем аквариуме любомудрый папаша Леверкюн. «Нет, — говорил он, — это не растения, они только притворяются ими»[21]. В этой метафоре мы без труда узнаем черты творчества некоторых композиторов-структуралистов середины XX века. В произведениях такого типа итог активных усилий является столь же бескомпромиссным, «идеальным», сколь и утопическим. Утопическим в том смысле, что действие универсального композиционного принципа остается главным образом предметом чистого умозрения; сама же реальность произведения, то есть то, что в нем действительно доминирует, как в звучащей ткани, — это калейдоскопическое мелькание звуковых пятен, интонационных или ритмических штрихов, тембровых или регистровых эффектов, не образующих драматургического процесса.

[298]

Иной «баланс сил» возникал, когда дух классического искусства возрождался в своей реальной жизненной полноте. Эта полнота терпит урон и от пассивной имитации, и от умозрительной рациональности, и от соскальзывания к занятно-парадоксальной игре в «старое-новое»[22]. Сам акт возрождения классического заключается, по- видимому, в том, что новый стилистический контекст как бы сообщает «второе дыхание» его собственной духовной силе. Понимаемый именно так, неоклассицизм есть, в сущности, лишь усиленный, концентрированный вариант обычного исторического развития традиции. Ведь развитие, если оно не прикидывается таковым, всегда воспроизводит не букву, а дух развиваемого. В этом смысле художник, даже глубоко приверженный традиции, обладает огромной творческой свободой. Однако опыт искусства XX века свидетельствует о том, что эта свобода крайне ненадежна, если слишком доверчиво отдает себя во власть «спонтанного» или рассудочного, или субъективно-вкусового. Она плодотворна только в той мере, в какой связывает себя с общими фундаментальными законами и с нравственной сущностью великого искусства прошлого. Именно таким, стилистически обновленным, но и духовно адекватным предстает «классическое» в лучших произведениях мастеров-музыкантов XX века. То, что Метнер с порога отвергал творчество большинства из них, — конечно, не случайность. Он находился в очень большой зависимости от слуховых норм XIX века, которые склонен был абсолютизировать. Но в своем русле Метнер стремился к тому же «балансу сил», к той же интеграции «нового» и «старого», которые характерны для наиболее серьезных стилистических поисков в современной музыке. Более того, в его отрицаниях постоянно видишь, как собственная ограниченность критика соединяется с острым ощущением всякого рода «неблагополучий», действительно свойственных многим новым произведениям. «Неблагополучий», связанных с односторонними акцентами, которые, даже если и не

[299]

стали еще губительными, то уже обнаруживают опасные тенденции, грозят существенным нарушением «баланса»; о них я говорил выше.

4 В России идеалам Метнера отвечали взгляды некоторых поэтов, философов, публицистов, видевших источник обновления искусства в сокровищнице классики, в объективности, трезвости и мудрости художников минувших веков. Быть может, никогда в среде руоской художественной интеллигенции так не процветали культуроведческие интересы, как в начале XX века. Универсальность культуры Брюсова общеизвестна. Вячеслав Иванов, филолог и историк (ученик Т. Момзена) был кропотливым исследователем архивов, блестящим знатоком античной культуры, которая оказала решающее влияние и на его поэзию. Иннокентий Анненский большую часть жизни занимался переводами Еврипида, изучал античную драматургию. Александр Бенуа был выдающимся историком искусства точно так же, как и Игорь Грабарь. Николай Рерих — крупный ученый-археолог. Из-под пера Белого и Брюсова вышли значительные литературоведческие труды, трактующие вопросы художественного мастерства, в частности, поэтики. Все названные здесь — деятели нового русского искусства, участники многих экспериментов и стилистических «разведок» модернизма, на себе испытавшие и многие его опасности. Они же нередко били тревогу, искали путь к обновлению. Важно подчеркнуть, что «классическое» представлялось им вовсе не как гладкая дорога традиционализма, но как широкий эстетический идеал, предполагающий максимальную творческую активность. В 1909 году в передовой статье нового петербургского журнала «Аполлон» говорилось: «В самом заглавии— избранный нами путь. Это, конечно, менее всего найденный вновь путь к дорогам античного искусства. Классицизм — подражание совершенным художникам Греции, Ренессанса—если и возможен опять, то лишь как мимолетное увлечение или как протест против бес-

[300]

форменных дерзаний творчества, забывшего законы культурной преемственности. Действительно, этот протест ощущается теперь и в литературе, и в пластических искусствах, и возможно, что ему суждено определиться яснее, формальнее. Но широкий путь «аполлонизма», который грезятся нам, не может совпасть с легкой, утоптанной школьными учителями всех веков дорожкой, ведущей к Парнасу и в холодные академические кумирни. Аполлон — только символ, далекий зов из еще не построенных храмов, (возвещающий нам, что для искусства современности наступает эпоха устремлений (всех искренних и сильных) к новой правде, к глубоко сознательному и стройному творчеству: от разрозненных опытов— к закономерному мастерству, от расплывчатых эффектов — к стилю, к прекрасной форме и к животворящей мечте. Какая это правда — разве можно оказать? Всякий ответит по-своему…»[23]. Сопутствовавшая русскому «новому искусству» с самого начала его возникновения неоклассическая тенденция, как известно, усилилась к концу 1900-х годов, когда все более отчетливо проявлялся кризис модернистских течений. Идею обновления можно проследить в высказываниях всех наиболее чутких и дальновидных представителей модернизма. Особенно многозначительны в этом отношении выступления Брюсова, Блока, Белого, посвященные критике декадентства и переоценке взглядов на художественное наследие прошлого. «Среди всеобщей сумятицы и полуграмотных криков, — пишет в 1907 г. А. Белый, — все с большей и большей любовью останавливаешься на немногих именах, в которых служение «новому» есть вместе с тем служение вечному».

[301]

Один из этих немногих — Валерий Брюсов, «поэт мрамора и бронзы», как его называет автор цитируемой рецензии[24]. Как свидетельствует В. Яковлев, круг умственных интересов Метнера в значительной степени определился его связями с московской литературной средой, в частности с А. Белым, В. Брюсовым, Эллисом. Связующим звеном явился Э. Метнер[25] — философ, публицист, проявлявший активный интерес и к музыке и к литературе, любимейший собеседник и во многом единомышленник своего брата Николая Карловича. Симптоматично, что в журнале «Труды и дни», выходившем в Москве с 1912 года (издательство «Мусагет») под редакцией Э. Метнера был открыт специальный отдел «Гетеана». В вводной статье к этому отделу редактор говорит о творце «Фауста» как об одном из тех, кто может способствовать преодолению духовного кризиса нового века. Ибо Гете, по словам автора, — «антимодернист par excellence»[26]. Отношение Э. Метнера ко всему тому, что он слишком однозначно определял словом «модернизм», было во многом несправедливым. Он не хотел замечать разных сторон нового искусства. Все же о негативных тенденциях последнего — о раздробленности стремлений, о всевозможных «изломах», «безднах», об «атомизации» духа Э. Метнер писал не без оснований. Вполне обоснованными были и его суждения о ценности духовного опыта Гете. Ибо, как заметил автор, «ни одна блажь современности, никакая ее односторонность, тенденциозность не избегнет справедлив ото и карательного приговора, став лицом к лицу с Гете»[27]. Комплекс идей, отразившихся в «Трудах и днях», соединял в себе мотивы символизма, новейших религи-

[302]

озных исканий, культурологии. Но одной из наиболее заметных тенденций журнала были поиски духовной целостности. С большой отчетливостью это отразилось в одной из статей Эллиса «О задачах и целях служения культуре». Здесь мы читаем: «Сущность и живой дух культуры не столько в созидании элементов, сколько в их сочетании, в способе их взаимно координировать и иерархически обусловливать, то есть в гармонизации»[28]. Следует вспомнить и о певице М. А. Олениной-д`Альгейм и ее московском «Доме песни». Здесь Метнер был одним из любимых композиторов, а большими поклонниками «Дома», нередко выступавшими на его вечерах в качестве докладчиков и лекторов, являлись Белый и Брюсов. Несомненно, им очень импонировал тот огромный интерес к немецкой музыке и поэзии начала XIX века, особенно к Гете, который проявляла руководительница «Дома». А. Белый был одним из горячих почитателей Метнера как композитора и как артиста. Уже в начале 1900-х годов он пишет: «Я совершенно влюблен в его музыку». И в другом письме: «Исполнение бетховенской сонаты зачаровало меня в буквальном смысле слова… Николай Карлович удивительный исполнитель Бетховена. Ему и Вам, дорогой Эмилий Карлович, я многим обязан в понимании Бетховена»[29]. Задуманная А. Белым статья о творчестве Метнера осталась неосуществленной, но о многом говорят и его рецензии на отдельные метнеровские циклы. В одной из них мы читаем: «Скрябин и Метнер сосредоточивают ныне в себе все то, чем может гордиться молодая русская музыка. Они идут все вперед, они исполнены музыкальной мыслью и будущим. Но культура и серьезность вполне отделяют названных композиторов от беспочвенного оригинальничанья… Метнер и Скрябин вполне противоположны. Если допускать сравнения, эта противоположность аналогична несоизмеримости безукоризненного мужественного стиха Брюсова с неверно-женственной, певучей строчкой Бальмонта… Метнер, пользуясь всей сложностью техники, в сво-

[303]

их основных темах гениально прост. И эта-то здоровая, цельная простота (простота через сложность) безраздельно связует его творчество с общим руслом музыки, представленным гениями вроде Бетховена, Шумана, Вагнера. Метнер — серьезный борец за свободу чистой музыки, так захиревшую у современных композиторов, часто порабощенных чуждыми ей тенденциями (Р. Штраус). Чтобы не смешать то новое, что дает нам творчество Метнера, с окружающей нас музыкальной издерганностью, молодой композитор облекает его в строгую, совершенно определенную форму… Мы приветствуем в Метнере благородство и строгость его дарования…»[30]. В своей цельности, а одновременно и в своей относительной ограниченности и замкнутости Метнер, конечно, очень непохож не только на автора приведенных строк, но и на более строгого Брюсова. Ведь оба они вовсе не свободны были от «окружающей издерганности», которую так решительно порицает Белый. Сближая Метнера с некоторыми его современниками, я вижу одновременно и их очень существенные различия. Но задача моя сейчас заключается в том, чтобы в различном увидеть принципиально родственное, исторически и психологически близкое. И в этой связи приведу несколько строк из отзыва Белого об «Огненном ангеле» Брюсова. В этом романе, по словам рецензента, нет «ничего кричащего, резкого; есть даже порой «святая скука», какой веет на нас, когда мы читаем повести Вальтера Скотта; и я благодарю автора за растянутость, за то, что своим спокойным тоном он отвлекает меня от фабулы, описывая быт, мелочи этого быта… Нет здесь кричащих перьев модер- нистического демимонда; нет косметики, выкриков и страшных псевдосимволических зубовных скрежетов; нет здесь шелестящих шелков импрессионизма, ни брызжущих в нос дешевых духов современных словечек, то есть всего того, чем жив модернизм; несовременен, в высшей степени несовременен Валерий Брюсов в своем романе. Но за это-то и оценят его подлинные любители изящной словесности». И далее: «С эпохи «Венка» в

[304]

Брюсове все слышней песнь романтизма; и «Огненный ангел» — порождение этой песни; …не в фабуле, не в документальной точности пленяющая нас нота «Огненного ангела», а в звуках, которые

[…] ветром тиховейным Донесенные, слабели. И сливались там над Рейном С робким ропотом волны.

Эти звуки — звуки «милой старины», вот эти-то звуки своей души стыдливо прячет Брюсов под исторической амуницией»[31]. Последние строки — о звуках «милой старины» уже совсем близко подводят нас к миру Метнера.

5 Мир Метнера — на редкость цельный. Его как будто даже не коснулись «болезни века». Здесь и в помине нет «зубовных скрежетов» и «шелестящих шелков импрессионизма». Это мир очень реальный, ибо в нем нет ничего экстраординарного, сверхчеловеческого. Какая-то очень важная нравственная основа творчества Метнера заключалась в том, что он, художник необычайно впечатлительный, остро чувствовавший свое время, никогда не пытался стать над жизнью или укрыться в царстве чистой иллюзии, или избрать позу всеотрицания. Вместе с тем мир Метнера слишком идеально чист, чтобы его можно было назвать вполне реальным. Это скорее мечта о прекрасно-реальном, романтическая ностальгия. Это состояние души, которое Герберт Уэллс хотел по-своему нарисовать в рассказе «Дверь в стене». Среди сутолоки современного города мальчик увидел однажды зеленую дверь в белой, заросшей виноградом стене. Переступив порог, он оказался в очарованном саду, где были ласковые звери, серьезные и добрые люди, милые товарищи. Потом он всю жизнь хотел отыскать эту дверь, иногда даже видел ее, но никогда более не открыл. Ибо мечту всегда оттесняла злободневная реальность. И все же тоока по обетованному царству ос-

[305]

тавалась самым глубоким, самым сильным его чувством. Его нашли мертвым в траншее, вырытой за дощатым забором: то, что он принял за памятную «дверь в стене», теперь оказалось обманом, коварной ловушкой… Метнер всегда в своем обетованном царстве. Но он живет в нем именно как в мечте или в воспоминании. Дистанция и одновременно чувство тоски по прекрасному рождает главный тон всей музыки Метнера — тон элегический. Он окрашивает собой едва ли не каждое музыкальное высказывание Метнера, давая почувствовать сокровенный внутренний смысл его творчества. И поэтому, замечу, тему-рефрен из «Реминисценцы» можно назвать не только одной из лучших находок композитора, но и темой эмблематической. Это как бы один из автопортретов композитора. Это он сам — мечтающий и глубоко серьезный, душевно открытый и сдержанный. В известном смысле эмблематична и тема, разработанная в пьесах «Раздумье» и «Романс» из второй тетради «Забытых мотивов». Это, как мне кажется, образ гибнущей красоты, уже «застывающей» в холоде и бесприютности чуждого ей мира. В «Романсе» интерпретация вальсовой мелодии (лиризм и холодное дыхание распада, гибели) ассоциируется с «Симфоническими танцами» Рахманинова. Вариант этого образа, более мягкий, но и более проникновенный, в романсе Метнера «Вальс» на стихи Фета. В Метнере есть некая психологически очень понятная двойственная направленность. Быть в своем искусстве подлинным означает для него быть естественным, знать цену простому и непосредственному. Вместе с тем он как бы чувствует уязвимость слишком непосредственного, слишком наивного. Ведь наивное легко понимается как сентиментальное, как устарело-откровенное. И чем глубже, чем значительнее романтический идеал, тем бдительнее надо оградить его от непонимания и профанации, тем важнее и в самом деле избежать рыхлости художественного эмпиризма, душевного «сырья». Эта психологическая гипотеза находит многочисленные подкрепления в высказываниях Метнера. Сопоставлю, например, следующие отрывки из писем Э. Метнеру: «Если мое искусство «интимно», как ты часто говоришь, то этому так и быть надо! Искусство зарождается всег-

[306]

да интимно, и если ему суждено возродиться, то оно должно снова стать интимным…». В другом письме читаем: «Я слишком много реагировал на все, и во всем хочется холода, седого холода, хочется скептической усмешки на себя… И особенно это нужно просто как железный ящик от пожара для сохранения в нем объективно-ценного моей жизни». Но сохранению объективно ценного служит и сверхстрогий подход к самому искусству, прежде всего постоянный самоконтроль. В одном из писем мы читаем: «Настоящее художественное творчество всегда духовно. А дух там, где мысль чувствует, а чувство мыслит. Так вот и упражняйся в проверке каждого своего чувства мыслью, а каждой мысли — чувством, и делай это беспощадно…»[32]. Об этом же более полно Метнер говорит в «Музе и моде»: «Только мысль без чувства есть рассудочность, так же как и чувство без мысли — только ощущение. Прочувствованная мысль пламенна, вакхична. Неосмысленное же чувство если и имеет в себе некоторую животную теплоту, то во всяком случае весьма быстро остывающую»[33]. Мир Метнера много сложнее, чем прекрасная идиллия за «дверью в стене». Я ощущаю этот мир как лица и события одного большого романа. Души в нем цельные, еще не разрушенные скепсисом. И ум и сердце еще способны сосредоточиться на серьезном, вечном, сосредоточиться без спешки. В порывах страсти есть не только чувство, но и воля. Метнер любит атмосферу драматической баллады, где сила чувства подкрепляется действенностью. Именно такая атмосфера царит в одной из лучших его сонат — сонате g-moll. В ее энергии есть душевная пылкость, патетичность, но и жесткость. Это нечто совсем иное, чем краткие «магические» импульсы у зрелого Скрябина; у Метнера действует не капризно играющий «дух», но герой во плоти и крови, быть может, несколько тяжеловесный и старомодный, но уж зато нисколько не эфемерный. И потому, что общий господствующий тон произведения суровый, в нем с новой свежестью воспринимаются моменты чистой лирики. Я не знаю, кому из современников Метнера посильно было бы сочинить и убедительно преподнести

[307]

тему столь лирически простую, интимную и притом столь концентрированно выразительную, как «побочная» в той же сонате, или же как вариант «главной» в эпизодической Интерлюдии — в этой благоговейной, романтической «думе о вечном». В метнеровоком мире драма страстей, скорбь, размышления о бренности всего сущего, душевные подъемы и опады — все это и есть сама жизнь, ее пульс. Художник знает цену всему этому сложному целому. Светлое не вытесняется горестными рефлексиями, но и само не требует абсолютной власти. Метнеровские «дифирамбы», «гимны», героические шествия, быть может, не всегда стоят на уровне лучших достижений композитора, но они вполне органичны и в стилистическом отношении очень самостоятельны. Метнеру совсем не свойственны ни самоупоенное наслаждение, ни экстатическая возбужденность. Его дифирамбическая музыка подчеркнуто суховата, уводит куда-то вглубь чувственную радость и на передний план выдвигает энергию, волевую собранность. То, что Метнер назвал «забытыми мотивами» — не только три его больших фортепианных цикла ор. 38, ор. 39 и ор. 40. Это и многое в его «сказках», в «Романтических эскизах», в романсах. Здесь, собственно, мы и вступаем в святая святых метнеровского мира: в сферу человечески прекрасного, подлинного в своей простоте и прямодушии. Все эти жанровые сценки, песни, танцы, лирические пасторали, конечно, традиционны, прямо ассоциируются с жанрами фортепианной и вокальной миниатюры XIX века. С другой же стороны, в них есть актуальная для времени Метнера попытка вернуть давно утраченный вкус к простому. Обратиться к песне и танцу, как к главному истоку музыки, было делом вполне обычным, даже будничным для романтиков середины прошлого столетия. После Вагнера, Штрауса, Скрябина, импрессионистов такая задача становилась в известном смысле новой и трудной. «Новая простота», как мы знаем, привлекла к себе в 900-е годы и позднее композиторов очень разных, в том числе и тех, кого Метнер решительно не принимал Метнер скорее всего не видел исторического родства своих «забытых мотивов» с пьесами Бартока, молодого Прокофьева, с фольклористическими увлечениями Стра-

[308]

винского. Однако в широкой исторической ретроспективе упорное стремление Метнера восстановить в правах «простое», несомненно, объединяет его со многими современниками. Объединяет, но и позволяет заметить специфику мет- неровского «простого». Восстановить в правах означало не только вынести на поверхность, но и по-новому интерпретировать. Каковы были эти интерпретации? «Простое» в облике архаического или архаически характерного — такова направленность Стравинского в начале его «русского» периода. Характерное в «Петрушке» и в «Весне» — резко своеобразно, в чем заключалась и свежесть интерпретации; вместе с тем здесь был такой внутренний акцент, который делал простое причудливым и экзотичным. Нечто похожее, хотя и в более мягкой, национально романтичной форме находим у Бартока. У Прокофьева «простое» часто получало освеженную интерпретацию благодаря его своеобразному подсвечиванию «сложным», и в этом соединении немалую роль играла парадоксальность. Сама же идея парадоксального скрещивания стилей многозначна. В ней таились и элементы иронии (у Стравинского нередко перераставшие в эстетический снобизм), и решимость дерзкого разведывания новых стилистических возможностей, в котором парадокс свидетельствовал о незаурядном темпераменте художника. Так чаще всего бывало у молодого Прокофьева. Метнеру совсем чужды и экзотика сверххарактерно- го, и ироническая парадоксальность. Не расположен он и к эффектной модернизации. В «простом», как и всюду, вполне серьезен, по-настоящему, без «двойного дна» увлечен самим объектом, предается ему всей душой. В этой сфере у него есть первоклассные удачи (рядом с темой «Реминисценцы» назову средний раздел в «Утренней песне», повторенный затем в «Трагической Сонате» из того же ор. 39). И все же «простое» у Метнера далеко не так просто, как это может показаться на первый взгляд. Здесь всегда присутствует своя, весьма рафинированная обработка материала. Она не подчеркнута, но на каждом шагу свидетельствует об инициативе мастера и о неусыпном контроле его художественного, интеллекта. Неподчеркнутость, «незаметность» техники — прин-

[309]

цип очень важный для Метнера и вполне им осознанный[34]. Широкий смысл этого принципа в том, что техника или прием, или эффект, привлекающие специальное внимание к самим себе, уже уводят от сути дела, то есть от искусства как духовного феномена или, по Метнеру, как «слова»; при известных условиях — не только уводят, но и подменяют его и сами становятся сутью дела. Композиторская инициатива автора «Забытых мотивов» намеренно и, может быть, даже скрыто полемично демонстрирует свою предельно скромную «незаметность». Ее цель — по-новому прояснить образ, по-новому передать его прелесть. Уже то, что Метнер нередко очищает свои «простые» темы от романтической экспрессии, отваживается пропеть их с бесхитростной наивностью, «от души», приблизив к первоистокам жанра,— уже одно это сообщает им освеженную выразительность. Так поступает он, например, в «Вечерней песне» («Забытые мотивы» ор. 38, № 6) и в среднем эпизоде из «Утренней песни» («Забытые мотивы» ор. 39, №4). В первой части «Сонаты-идиллии» ор. 56 прозрачность и скромность изложения соединяются со звуковой изысканностью, особенно в побочной партии; эта очень «классичная» и вместе с тем импрессионистски тонкая пьеса в чем-то очень существенном напоминает «Могилу Куперена» или сонатину Равеля. Здесь и в подобных случаях мы видим, что Метнер, как и многие его старшие и младшие современники, обновлял «простое» с помощью некоторой стилизации и одновременно путем подсвечивания «старого» «новым». При этом у Метнера, несомненно, был свой собственный, строго принципиальный подход к этой задаче, о чем будет речь ниже.

6 Судьба единственной теоретической работы Метнера, его книги «Муза и мода», сложилась крайне неудачно. Ее как будто даже и не заметили. Изданная по инициативе Рахманинова в 1935 году (Париж, издательство «Таир») она у нас до недавнего времени находилась лишь в частных библиотеках, у трех-четырех близких

[310]

друзей Метнера (я лично впервые познакомился с ней в 1946 году дома у А. Б. Гольденвейзера)[35]. Музыканты-теоретики не уделили этой книге решительно никакого внимания, и среди тех, кто обычно упоминаются как критики, историки, теоретики современной музыки, мы не найдем даже имени Метнера[36]. Тому были, разумеется, свои причины. Метнер не являлся теоретиком ни по призванию, ни по профессии. Он оставался лишь мыслящим музыкантом, впрочем, с заметно выраженной склонностью и способностью к теоретическому мышлению. А склонность эта, замечу попутно, проистекала из глубокой этической основы, что роднило Метнера с его учителем Танеевым; эта склонность возникала, как мне кажется, из чувства ответственности за судьбы искусства, более того — за судьбы духовной культуры в целом. Она существовала как непреодолимая потребность прояснить, доказать, утвер-

[311]

дить некоторые истины, от которых зависит будущее искусства. В книге Метнера нетрудно заметить некий отпечаток «приватного» теоретизирования. Автор фундаментально владеет всеми данными традиционной теории музыки, но не связывает себя с ходом развития музыкальной науки в разных ее областях. Он все строит в своем собственном варианте. Вместе с тем он не считает нужным доводить свои мысли до необходимой полноты и доказательности, и страстный публицист нередко заслоняет в нем теоретика. Но главным для судьбы этой работы явилось, как я думаю, нечто иное. Напомню упомянутое выше письмо Метнера от 1926 года (см. примечание 9), где он говорит, что «принужден был плыть против течения». Он мог бы то же сказать и о направленности своей книги. То, что он выступил как критик многих уже признанных корифеев «новой музыки», было совершенно очевидно; серьезность и глубина стимулов, побудивших его к этой критике, оставались в тени. Пристрастия времени мешали (и поныне мешают) заметить обоснованность, трезвость и дальновидность многих суждений Метнера. Все же есть основания надеяться, что эти суждения будут восприняты с большим вниманием и войдут как необходимое звено в историю современной мысли о музыке.

*

Книга «Муза и мода» носит ярко выраженный полемический характер, что отражено в ее названии, и особенно в подзаголовке: «Защита основ музыкального искусства». Пафос работы—борьба за «живую преемственную связь с корнями музыки». Эту связь автор понимает очень широко: не просто как усвоение мастерства или профессионального опыта, но как связь «души художника с его искусством»[37]. Выяснению «неписаных законов», которые определяют собой природу музыкального искусства, посвящена первая, теоретическая часть книги. Основой концепции Метнера является мысль об универсальной взаимообусловленности и согласованности всех составляющих музыку элементов. Этот закон автор стремится просле-

[312]

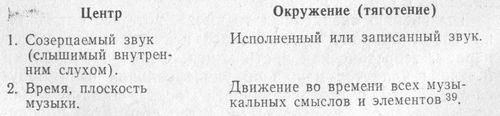

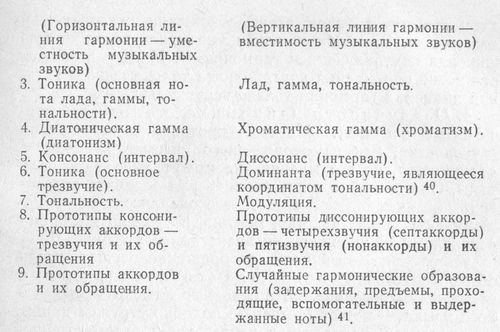

дить, начиная с первичных клеточек музыкального организма, которые он называет «музыкальными смыслами». Он подчеркивает, что нужно говорить именно о «смыслах», а не просто о «чувствах», ибо в подлинном искусстве эмоциональное и интеллектуальное начала неразрывно связаны, более того — слиты в нечто единое. В этой связи автор и говорит о «прочувствованной мысли» (замечание, уже процитированное выше). «Музыкальные смыслы» — это парные понятия или, как Метнер их еще называет, коррелаты. А если оказать еще точнее — диалектические единства противоположностей типа: однородность — разнообразие, единство — множество, свет — тень, простота — сложность. Аргументируя вначале чисто логически внутреннюю взаимообусловленность этих парных понятий, Метнер высказывает очень важные в его системе взглядов мысли о равновесии простоты и сложности. Он считает злом «самодовлеющую, не соотнесенную с простотой сложность, равно как и такую простоту, которая исключает главную проблему не только искусства, но и всей человеческой жизни, то есть проблему согласования». Он пишет: «…простота плюс простота равна пустоте. Сложность плюс сложность равна хаосу». Так, по его убеждению, «Простота тональности и гармонических построений на ее основе открывала путь к сложной полифонии». Аналогичная закономерность обнаруживается и в музыкальной форме: простота построения танцевальных или песенных форм, например, у Шопена или Шуберта «давали больший простор сложной непрерывности мелодических линий». И наоборот, «сложная непрерывность сонатной формы требует большей краткости и простоты этих мелодических линий»[38]. Автор предлагает следующую «приблизительную схему основных смыслов музыкального языка»:

[313]

[Примечания к схеме: [39] [40] [41]]

Среди обширных комментариев к этой схеме обратим внимание на следующие: 1. О зависимости хроматизма от лада. «Позднейший хроматизм» оправдан лишь постольку, поскольку он соотнесен с диатонической основой. «Но хроматизм, изолировавшийся от лада, превращается в вязкое болото…»[42]. 2. О пределе многозвучия в аккордах. Пределом закономерного увеличения звуков в аккорде Метнер считает пятизвучие нонаккорда, шестизвучный ундецимаккорд есть уже «псевдоаккорд», ибо заключает в себе почти все звуки лада, объединяет звуки тяготения и разрешения. 3. О взаимосвязи гармонии и полифонии. «Горизонтальное многоголосие контрапункта оправдывается для нас гармоническим, то есть вертикальным совпадением голосов. Вертикальное многозвучие гармонии оправдывается для нас голосоведением, то есть горизонтальным согласованием аккордов. И там и

[314]

здесь действует закон взаимоотношения консонанса и диссонанса. Этот общий закон указывает на взаимоотношения контрапункта и гармонии»[43]. Метнер возражает против оправдания контрапункта только горизонтальной линией, а гармонии только вертикалью. 4. О звучности (динамике, колорите, качестве звука). Метнер — противник выдвижения «звучности», как самодовлеющего элемента музыки. «Звучность», по его мнению, не может выполнять роль темы. Она способна лишь усилить или ослабить впечатление от музыкальной мысли, ибо апеллирует не «к нашему духу, душе, чувству, мысли», но только к нашему «слуховому ощущению», ее значение «служебное»[44]. Итогом всей этой цепи соображений служат мысли об обязательной всеобщей согласованности отдельных «смыслов». «Все основные смыслы музыкального языка,—-пишет Метнер, — подобно струнам наших инструментов, находятся в неразрывном взаимоотношении. Изъятие хотя бы одной струны из нашей общей лиры делает невозможной всю музыкальную игру»[45]. Произвольное исключение отдельных «смыслов-понятий» из всей системы музыкальной речи Метнер называет «купюрой смыслов». Такие купюры он считает основным пороком современной музыки. Проявления этого порока он усматривает, например, в атональности, в стирании принципиальных различий между диссонансом и фальшью, в возврате к одной простоте тональных трезвучий, не подчиненных закону согласования. Опуская ряд частных положений книги Метнера, подведу краткие итоги. Время, когда вынашивались идеи Метнера, было временем революционного взрыва старой музыкально-стилистической системы. Некоторые из музыкальных теоретиков этого времени стремились главным образом подчеркнуть закономерность этого нового, к чему в результате смелых реформ пробилась музыкальная мысль. Такой была, в частности, теория ладов, предложенная Б. Яворским. Метнер в своем теоретическом трактате фиксирует другую сторону того же исторического момента: проистекающую из одностороннего

[315]

развития отдельных элементов опасность разрушения всей системы музыкального искусства. «Каждый художник, — пишет он, — подобно Атласу, обречен нести на плечах своих всю тяжесть, то есть бремя всех элементов своего искусства в целом. Каждая попытка освободиться от какого-нибудь элемента обесценивает всю его ношу»[46]. Уязвимая сторона высказываний Метнера — в его ограниченном представлении о возможностях стилистического обновления музыки. Он явно недооценивал «запаса прочности», скрытого в недрах органически сложившегося искусства. Он со страхом наблюдал, как близко «к краю» подходят некоторые композиторы в своих экспериментах, ибо не верил в то, что даже очень рискованная перегруппировка элементов при известных условиях может создать новую целостность и новую, нужную времени содержательность. К тому же многое из того, что было в нем самом и вовне, мешало ему прислушаться к этой новой содержательности, вникнуть в нее, пойти ей навстречу. Ведь позитивное здесь и в самом деле было сложнейшим образом оплетено с некоторыми отрицательными свойствами современного искусства — с крайним субъективизмом, с эгоцентрическими преувеличениями, с мотивами скептической иронии, с эстетством, с жаждой чрезвычайного эффекта или шока, с натурализмом «потока сознания». Всего этого было достаточно, чтобы душа, подобная метнеровской, шарахалась в сторону. Поэтому в «новом» столь многое казалось ему одной лишь «модой на моду», но нигде и ни в ком новой внутренней потребностью, новой музой — пусть и не свободной от негативных воздействий времени, но все же вдохновительницей подлинного искусства. Поэтому Метнер и не смог по достоинству оценить таких музыкантов — классиков своей эпохи, как Дебюсси, Скрябин, Стравинский, Прокофьев, Барток. Однако в ситуации последней четверти нашего столетия полезно не только констатировать ограниченность взглядов Метнера, но и обратить внимание на его тревогу о судьбах музыки. Да, он явно ошибался в оценке некоторых своих крупнейших современников, но у него

[316]

были основания и для тревоги, и для «защиты основ музыкального искусства». В «Музе и моде» не назван ни один из критикуемых автором композиторов и это, думается, не случайность. Метнер имел в виду прежде всего общие проблемы, определенные тенденции, в которых усматривал опасности для любимого им искусства. Он вовсе не зря обратил особое внимание на взаимосвязь и взаимозависимость отдельных элементов музыки, на то, что гипертрофированная выразительность отдельных элементов тем более становится внешней, эфемерной, чем безогляднее она эмансипируется от целого. Здесь он подметил опасную деформацию исторически сложившихся основ музыки. Известно, что этот деформирующий продесс, сопутствовавший плодотворным реформам, поискам новых выразительных средств, шел давно, усилился в последней четверти XIX века, был предметом размышлений для многих вдумчивых исследователей музыки. Известно, к чему привел этот процесс в некоторых творениях западного «авангарда» в годы после второй мировой войны. Метнер замечает: «Мы боимся промахов наших предков, критиковавших современных им гениев. Но мы забываем, что эта отрицательная критика, не лишив нас наследия этих гениев, была в то же время необходимым ингредиентом воспитания целого поколения». Это вполне справедливо. Критиковали, и притом весьма резко Берлиоза, Листа, Вагнера, Мусоргского, Скрябина. Их художественный авторитет остался непоколебленным. Но осознание всех сторон творчества этих гениев музыки не прошло бесследно; оно только помогло историческому усвоению и развитию их творческих открытий. Эти уроки истории, вероятно, и имел в виду Метнер. Трудно оспорить его слова: «Наша критика нашей музыкальной эпохи, так же как и прежняя критика прежних эпох, должна рассматриваться не иначе, как коллективная самокритика»[47].

7 Сколько бы проклятий ни обрушивал Метнер на голову «новой музыки», он сам, в своей творческой прак-

[317]

тике находился во власти тех же главных проблем, которые определяли собой разнообразные стилистические искания и реформы начала века. Имею в виду прежде всего следующие две проблемы, тесно между собой связанные. Первая — как спасти «старую выразительность» от инерционной вялости и пассивности; вторая — как спасти «новую выразительность» от хаотического произвола, от утери внутренней сопряженности элементов, которая только и придает смысл и ценность «новому» как таковому. Конечно, Метнер понимал и решал эти проблемы по-своему, совсем иначе, чем его крупнейшие музыкальные современники-реформаторы. Но решал он именно их. Несколько схематизируя, можно представить метне- ровское решение указанных проблем в виде следующих параллельных рядов. Сознательно культивируя интимное, непосредственное, «простое», логически ясное, композитор обновляет его по-новому экспрессивным, динамичным, характерным, изысканным или оригинальным. Культивируя (в полном соответствии со своим внутренним миром) по-новому сложное, интеллектуальное, мучительно неразрешенное, драматическое, композитор сообщает всему этому новый смысл, новую силу, благодаря сопряжению с «простым», непосредственным, а также строгим, дисциплинирующим, жестко ограничивающим. В стилистике Метнера легче всего заметить черты нормативные. Они не только лежат в основе его стиля, но и специфически подчеркнуты. Традиционное как бы находится у Метнера в постоянной, прочной обороне от «размывания» и деформации. Имею в виду прежде всего строгую конструктивную логику и особое внимание к ясной расчлененности формы. Отсюда, в частности, характерное для композитора внимание к кадансу, к отчетливым завершениям и крупных и мелких разделов формы, что уже неоднократно отмечалось. Кадансы у Метнера не только проясняют архитектонику, но и придают дополнительную прочность тональной основе, усиливают ее опорность. Имею в виду, далее, строгую функциональную логику в гармоническом мышлении. Здесь особенно заметно оппозиционное отношение Метнера к характерной для времени маскировке функциональности. Его задача — не скрыть, напротив, подчеркнуть качественную (но не чисто звуковую) опре-

[318]

деленность гармонии, добившись при этом освеженного воплощения. Не менее заметна свойственная Метнеру строгость и экономность фактуры, ее «скромность»; фактура, так же как и колорит не смеют претендовать у Метнера на самостоятельное значение, хотя над их выразительностью композитор работает с неустанной настойчивостью. Наконец, общеизвестна метнеровская строгость, почти педантичность голосоведения — и логическая определенность в движении голосов по горизонтали, и неизменная обоснованность линии по отношению к аккорду. Другой ряд признаков — черты новой выразительности, сближающие Метнера со многими современными ему течениями, в том числе и весьма далекими по духу. Яснее всего эти черты проявляются в области ладогармонической. Возможности расширения мажорных и минорных звукорядов путем их хроматизации использованы Метнером весьма широко. Сложными аккордовыми образованиями, основанными на альтерациях, задержаниях, дополнительных звуках, буквально испещрены страницы его произведений. При внимательном рассмотрении у Метнера можно обнаружить едва ли не все аккордовые новшества, какими славились наиболее смелые сочинения начала века. То, что острый звуковой эффект всякого рода усложненных септ- и нонаккордов заключал в себе большую притягательную силу для композитора, явствует не только из большого количества такого рода гармоний в его музыке, но также и из их весьма заметной роли. При всей сдержанности Метнера, он не в состоянии утаить от своего слушателя, что тот или иной остро звучащий гармонический комплекс оказывается для него элементом очень важным, что именно с его помощью композитор придает музыкальному развитию необходимую упругость или поддерживает эмоциональную температуру, или освежает детали, которые без этого дополнительного средства сразу бы потускнели. Но все это лишь верхний, наиболее заметный слой в музыкальной стилистике Метнера. Ближе к сути явления мы подходим, когда пытаемся проследить взаимосвязь и взаимодействие двух отмеченных рядов. Б. Асафьев в одной из своих ранних статей формулирует метнеровский принцип как стремление «творить

[319]

все недозволенное, оставаясь в пределах дозволенного»[48]. Эта формулировка, хотя и фиксирует нечто существенное, явно иронична. Автор цитируемой статьи подчеркивает консервативность Метнера. Творчество этого композитора для него не более чем один из «культуртрегерских опытов на старой земле». Земля же эта рисуется ему как истощенное, «усталое от нескончаемого ряда посевов поле». Правда, в виде исключения и на этой земле можно вырастить «грядку свежей зелени» — таков вклад Метнера. Но несколько вкусных плодов — это все же не то, что раздобывание богатств «в недрах земли обретающихся»[49]. Концепция статьи Асафьева знакома и исторически вполне объяснима. Не ему одному «старая земля» великого искусства казалась в то время исчерпанной, а все новое окружено было ореолом безграничного доверия. На самом деле некоторые новые пути вели к безводной пустыне, а «старые земли», вовсе не изолированные ни от своих недр, ни от жизни вовне, — продолжали плодоносить. Закономерность, отмеченную Асафьевым, вероятно, правильнее было бы выразить как соподчиненность первичных и производных элементов в новой музыке, то есть — элементов исторически сложившейся системы и всего того, что эту систему деформирует, нарушает, обновляет. Новую выразительность Метнер часто извлекает не только и, может быть, не столько из самостоятельных качеств некоторых гармоний, аккордовых или тональных сопоставлений, сколько из сопряжения всех этих средств с традиционной системой. Иначе говоря, создавая для новых приемов максимальное «сопротивление» окружающей звуковой среды, композитор стремится придать этим приемам особую остроту, а главное — силу и прочность воздействия, обезопасить их от быстрого угасания или от монотонии, которые сопутствуют их слишком свободному и самодовлеющему воплощению. Свойства силы и прочности может приобрести, например, яркий аккордовый эффект, если его чисто звуковая, чувственная прелесть обнаруживается постепенно,

[320]

«скрытно» и, лишь однажды проявив себя, снова прячется, становясь подтекстом музыкального движения. Один из многих примеров находим в сказке, ор. 9, № 2. Стилистической «приманкой» этой пьесы является пряность альтерированных нонаккордов, которые после их усиленного накопления превращаются во внетональный пассаж по звукам целотонной гаммы (такты 85 — 96). Существенно то, что вначале альтерированный нонаккорд включен в строго тональную секвенцию и лишь в дальнейшем происходит прорыв в увеличенный лад. Но уже в момент этого прорыва заготовляется средство для возвращения в основную тональность: в басу упорно акцентируется основной тон доминанты C-dur. Следует напомнить, что в музыке начала XX века альтерированный нонаккорд был как раз тем «краем света», за которым начинались миры новых гармоний Скрябина и Дебюсси (вспомним приведенное выше замечание Метнера о том, что пятизвучие нонаккорда является пределом тонально мыслимого аккорда). У Скрябина в произведениях среднего периода происходит весьма важная качественная перемена: функциональность сложных диссонирующих созвучий становится приглушенной, тональные ориентиры расплываются. Метнер сознательно подходит к этому рубежу, но не переходит его, предпочитая доказывать живучесть динамического истолкования нонаккорда. При этом, однако, и чисто звуковые и функционально динамические возможности многозвучных аккордов используются очень свободно и гибко. В «Дифирамбическом танце», ор. 40, № 6 («Забытые мотивы», цикл III) обратим внимание на предиктовое построение, ведущее к первой репризе (такты 24—31 второго раздела). Здесь тонально неустойчивое движение всего этого раздела концентрируется на нонаккордовом комплексе с колеблющимся основным тоном (а—es). Диссонантность усилена постоянно присутствующим задержанием — то ли к ноне, то ли к квинте аккорда. Функциональная направленность оказывается не вполне ясной. В следующих тактах тональные ориентиры и вовсе затуманиваются. Но это затуманивание имеет весьма определенный смысл, его цель — придать эффектность и свежесть завершающему весь этот пассаж простейшему автентическому кадансу.

[321]

Типичное для Скрябина истолкование сложных аккордов как концентрации всех звуков лада имело двоякий смысл: с одной стороны, усиливало значение гармонического фактора, придавало ему универсальный, обобщающий характер; с другой же стороны, вытесняло индивидуальную выразительность отдельных гармоний, ограничивало возможность гармонических сопоставлений и, в частности, контрастов. Метнер нисколько не склонен погружаться в многозвучие нонаккорда, как в ладовую «среду»; в сложной гармонии он ценит прежде всего ее индивидуальную выразительность, ее драматургические возможности. Вместе с тем как композитор своего времени он позволяет себе дольше и свободнее задерживаться на таких гармониях, фиксируя внимание на их собственной звуковой сфере. В этой связи обратимся к романсу «Бессонница» на стихи Тютчева. Попутно замечу: «Бессонница»—одно из самых выдающихся достижений композитора. Вероятно, одного этого романса было бы достаточно, чтобы Метнер никогда не был забыт. Здесь вое наилучшим образом воплощает его внутренний облик: сосредоточенность, сдержанность при большой полноте чувства, чисто мет- неровское сочетание откровенной душевности и терпкой, горькой печали; типичен здесь и весь стилистический комплекс. Форма в этом произведении настолько слита с движением чувства и мысли, что боязно и даже как-то неловко рассматривать эту форму как таковую — случай, впрочем, нередкий в практике исследования искусства. На нонаккорд с его столь характерным обострением квинтового звука (колебание между пониженной и натуральной квинтой) выпала роль основной гармонии в пятой строфе стихотворения. Нетрудно понять, почему здесь избрана была именно эта гармония. Пятая, предпоследняя строфа в стихотворении Тютчева — особенная. Напомню: первая стнофа— вступительная, здесь только еще мрачный фон («Часов однообразный бой, томительная ночи повесть»), настроение, из которого возникнут фатальные мысли. Вторая — четвертая строфы — образ уходящего поколения, тех, кто уже «на краю земли». И вот звучит особенная, пятая строфа: «И новое, младое племя меж тем на солнце расцвело». Это единственная в стихотворении

[322]

как будто светлая строфа. Но именно как будто: в ней больше тревоги перед лицом раковых перемен, нежели света надежды, — так во всяком случае почувствовал этот образ композитор. Музыка пятой строфы родилась, по-видимому, из сокровенного смысла четвертой: «И наша жизнь стоит пред нами как призрак на краю земли и с нашим веком и друзьями бледнеет в сумрачной дали». Призрак, бледнеющий в сумрачной дали, призрак и уходящего в небытие старого, и тревожно-неизвестного нового — вот образ, на котором композитор сосредоточился в пятой строфе. Далее следует реально трагическая заключительная строфа с ее картиной последнего прощания. Сказанное помогает понять, почему Метнеру понадобилась для пятой строфы особая гармония, неизменно звучащая на протяжении почти всего данного построения. Именно с ее помощью создается необходимый эффект «странного» звучания, одновременно и светлого (здесь впервые на протяжении всей пьесы происходит длительное отклонение в сторону мажора), и тревожного, и призрачного. В драматургии пьесы этот выразительный комплекс важен и сам по себе, и как контрастная подготовка тяжелой, траурной минорности последней строфы. Естественно, что гармония пятой строфы подкрепляется другими выразительными средствами: только здесь упорный ритм маятника или шествия уступает место неакцентированному движению, фактура становится легкой и прозрачной. Мы отчетливо видим здесь, как композитор дорожит возможностью использовать сложную аккордику в ее конкретном индивидуально-образном значении, то есть остается верным некоторым важнейшим принципам классической музыки, однако в применении этих принципов он отнюдь не страдает скованностью. Сопоставление далеких тональностей на близком расстоянии стало, как известно, одним из излюбленных средств новой музыки, особенно у импрессионистов. Эффект неожиданной смены тональной окраски или броского сопоставления звуковых пятен, не претендующих на значение тональностей, — все это нередко достигалось за счет других выразительных возможностей, скрытых в акте модуляции. Метнер, как правило, стремится совместить красочно-звуковой эффект далеких сопостав-

[323]

лений с использованием богатой динамики перехода из одной тональности в другую. В известной сказке ор. 26 f-moll реприза полностью избавлена от вялой инерционности (опасности особенно сильной в пьесах с широкими мелодическими темами) главным образом тем, что начинается в далекой тональности fis-moll. Но не только репризное начало темы, все ее проведение оживлено благодаря целеустремленному движению в сторону основной тональности f-moll. Движение это изумительно пластично, каждый шаг обоснован логикой хроматической секвенции; но и вместе с тем каждое звено секвенции волшебно подсвечивается иной тональной краской, обнаруживая в теме новые черты. Характерную для Метнера модуляционную «игру» находим в пьесе «Танец с пением» ор. 40, № 1 («Забытые мотивы», цикл III). Имею в виду отклонение из основной тональности d-moll в f-moll, которым осложняется заключительный каданс в эпизоде Andantino сап- tando (см. такты 17—20 этого эпизода). Красочно-гармонический эффект заключается здесь в подмене одного аккорда другим с той же функциональной направленностью: в такте 19 после кадансового квартсекстаккорда и в момент, когда ожидается доминанта f-moll, звучит доминанта d-moll. При этом если каданс в f-moll подготовлен весьма основательно (с двумя видами субдоминанты и кадансовым квартсекстаккордом), то поворот к основной тональности осуществлен с предельной краткостью, только с помощью одного хроматического хода в левой руке. Почему же это возвращение в основную тональность звучит так убедительно? Этому способствуют по крайней мере два обстоятельства. Во-первых, наличие промежуточной тональности F-dur, которая мимолетно затрагивается в тактах 11—12. Во-вторых (и это важнее всего), потому, что в момент отклонения в f-moll ведущий мелодический голос затрагивает и акцентирует звуки, одинаково возможные и в той и в другой тональностях. Нетрудно заметить, что мелодия в такте 19, и именно там, где готовится каданс в f-moll, почти не отличается от аналогичного места в первом предложении (такт 8) и допускает ту же самую гармонизацию. Вот почему столь естественным и убедительным кажется здесь как будто бы капризно-неожиданный возврат в основную тональность.

[324]

В этом примере обнаруживаются как бы два слоя выразительности. Верхний слой — это эффект неожиданного выхода из основной тональности и еще более неожиданного, почти по-прокофьевски парадоксального возвращения к ней. Внутренний слой — это тонкая игра сил: основная тональность испытывается в свободном «контрапункте» с новой тональностью, цепко пытающейся захватить ее позиции, но уступающей. Таким образом, самостоятельно ценный прием красочного сопоставления обогащается тончайшими выразительными эффектами «притяжения» и «отталкивания» далеких тональностей. Можно отметить в этом примере нечто очень существенное и принципиально важное для стилистики Метнера: разное, в том числе контрастное, он склонен трактовать в соответствии с общим, так как именно при этом условии контрастное способно стать элементами органического целого. «Новое является лишь обновлением старого», — писал Метнер в своей книге. Главное в стиле Метнера заключается, как я думаю, в этом стремлении обновить старое путем сурового испытания всех его ресурсов, путем создания сложной системы ограничений и, в конечном итоге, путем новой концентрации романтической выразительности. Простейший пример метнеровской концентрации — вступительная тема из «Реминисценцы». Прототип этой темы — традиционный арпеджированный каданс, предшествующий песне или романсу (Даргомыжский — «Мне грустно»; Шуман — «Слышу ли песни звуки» и т. п.). Сохраняя черты прототипа, Метнер, однако, толкует партию правой руки в духе баховского прелюдирующего движения: фигурация с ее неизменным, упорным ритмом, гармоническим развитием, скрытыми мелодическими голосами приобретает значение темы, притом внутренне насыщенной, очень емкой. Принцип обновления старой романтической выразительности путем ее концентрации можно встретить в любом произведении Метнера. В сфере гармонии этот принцип выражается в повышенной аккордовой нагрузке; иначе говоря, в более частой, чем обычно, смене гармоний и, главное, в системе гармонических осложнений движения. Метнер склонен на каждом ша-

[325]