[55]

Вместо предисловия

«Я <…> стремлюсь не к искоренению <…> недостатков, что едва ли возможно непосредственно, а к тому, чтобы они <…> не мешали жить другим (а, следовательно, и мне); если это удается, я чувствую себя удовлетворенным и, главное, свободным (подчеркнуто автором. — М.С.) человеком; только такую свободу, заключающуюся в победе над собой, я признаю за свободу личности; никакой другой свободы — политической и т.п., о которой так много кричат с пафосом, я не признаю и ни в грош не ставлю, ибо все эти громкие свободы кончаются перестановкой свободных и несвободных, о таких свободах для себя больше всего кричат те, кто старается эксплуатировать и порабощать себе других.

Те светлые умы, которые в первый раз принесли слово «свобода», не дали, в сущности, ее определения точного и не указали на ее суть <…> Один только Христос ясно указал, в чем заключается свобода — это во владении человеком самим собой, в победе над собой. Ну вот попробуй и ты работать над собой в этом направлении и будешь свободным человеком».

«Что касается одиночества — то одиночество одиночеству рознь <…> Тебе одиночество не только полезно, но и прямо ценно <…> Я приведу тебе стихи «К.Р.» — несколько строк из этих стихов:

«Блажен, кто улыбается,

Кто с радостным лицом

Несёт свой крест безропотно

Под терновым венцом,

Не унывает в горести,

В печали терпелив

И слезы копит бережно,

Их в сердце затаив[1].

Кто средь невзгод, уныния,

Тревоги и страстей

Не докучает ближнему

Кручиною своей»[2].

Так писал генерал Яков Константинович Мясковский сыну Николаю 25 сентября 1902 и 28 февраля 1903 года. Последовал ли ответ? И да, и нет. Письма сына к отцу, к сожалению, не дошли до нас. Но, к счастью, дошла сама жизнь Николая Мясковского — главный ответ сына отцу.

Вряд ли стоит сейчас повторять многочисленные штампы, клише, знаки канонизации, нараставшие вокруг фигуры «главы московской композиторской школы», народного артиста СССР, неоднократного лауреата Сталинской премии. И не потому, что все они никуда не годятся. Некоторые из этих представлений пропагандировались друзьями композитора, его учениками, Другими людьми, близко знавшими, искренне любившими Мясковского. Другое дело, что истинный масштаб подобных фигур по-иному высвечивается с течением времени.

Определить художественный мир Мясковского, сказать нечто самое главное о его музыке почти невозможно,— слишком многослойным, устремленным в глубину предстает он уже нескольким поколениям слушателей и исследователей, слишком сложно «составить карту» его музыки по немногим опознавательным знакам. Воспользуемся подсказкой Эды Береговской. Во вступительной статье книги, посвященной ее отцу, фольклористу Моисею Береговскому, она пишет: «Рассказывают, что в дни террора во время Французской революции итальянский скрипач по имени Поппо, которого подвергли допросу, обошелся всего четырьмя словами. Общественный обвинитель спросил его, кто он по профессии, и он ответил:

— Я играю на скрипке.

— А что ты делал при Капетах?

— Играл на скрипке.

— Готов ли ты послужить Народу?

— Я буду играть на скрипке.

Мой отец, как тот безвестный музыкант, мог бы ответить во времена террора или оттепели:

— Я изучал музыкальный фольклор. Я изучаю музыкальный фольклор. Я буду изучать музыкальный фольклор»[3].

Ну, а Мясковский? «Творчество — единственный для Мясковского выход там, где нет выхода, отчасти поэтому он написал так много музыки»,— отмечает Сергей Роговой[4].

Он писал симфонии на разломе миров, эпох, России. Он просто писал симфонии.

Ни один исследователь Мясковского не может обойти проблему стилевого поворота в его музыке 1930-х годов. Дойдя до предельной для себя гармонической и контрапунктической сложности в Десятой (ее главную партию он иронически-любовно называл в одном из писем Прокофьеву «ужасной шёнберговщиной»), Одиннадцатой, Тринадцатой симфониях, он поворачивает к «новой музыкальной простоте», не теряя лица.

Гораздо больше, чем многие частные моменты, нас интересует, как проходило встраивание Мясковского в иную социокультурную, ценностную систему. Чтобы попытаться это определить, воспользуемся (конечно, в широком смысле) определениями самого Мясковского. В знаменитой статье о Метнере он выдвигает триаду понятий «внешняя форма», «внутренняя форма», «содержание»:

«Под внешней я разумею известную конструктивную схему произведения, под внутренней — также схему, но иного порядка — схему развития чувствований, настроений, в которой, по моему убеждению, должна быть совершенно такая же логика, как и во внешней структуре. Понятие же содержания мной намеренно суживается до основных элементов произведения — его тематического, ритмического и гармонического материала <…>

Из трех перечисленных данных я признаю абсолютную ценность и необходимость лишь за первыми двумя;

[56]

хорошая внешняя форма меня восхищает, но я допускаю ее несовершенство»[5].

Да, «внешняя форма» послеоктябрьской судьбы Мясковского не всегда совершенна. Да, на определенном этапе он искренне желал стать «художником наших дней» (фраза из «Автобиографии» для журнала «Советская музыка» стала впоследствии заголовком канонической монографии А.Иконникова). Не вышло! — ведь на чашу весов было поставлено слишком многое: честь и достоинство, сила отцовского завета, годы «окопной правды» и многое другое. Да он и сам это понимал. Иначе зачем было отвечать Прокофьеву отказом на просьбу выслать Тринадцатую симфонию для исполнения в Париже: «Я-то со своей физиономией буду выглядеть правдоподобно, но лицо советской музыки может оказаться несколько искаженным»[6].

Иными словами, «внутренняя форма» — сущность музыки Мясковского не изменилась. Ниже мы попытаемся показать это на примере Двадцать шестой симфонии.

***

Последние годы жизни Н.Я.Мясковского пришлись на один из наиболее страшных периодов в истории отечественной музыки. Диктат власти, более или менее ощутимый на протяжении всего советского времени, в первые послевоенные годы приобрел характер тотальной войны против культуры. Постановления ЦК «О журналах “Звезда” и “Ленинград”», «Об опере В. Мурадели “Великая дружба”», «установочные» статьи «Правды» о театре и кинематографе — проявления «отеческой заботы» партии — вот далеко не полный перечень сражений этой войны. Усердное «завинчивание гаек», последовавшее за неизбежной в годы Великой Отечественной войны либерализацией, совпало по времени с уходом из культуры последнего поколения, представители которого формировались еще в дореволюционной России.

В случае с Мясковским пристальное внимание обусловлено еще и наличием «белых пятен» в его творчестве. Одним из них и является Двадцать шестая симфония. Ее судьба, в отличие от Двадцать седьмой симфонии или Тринадцатого квартета, сложилась несчастливо. Если два этих произведения посмертно удостоились Сталинской премии за 1951 год и пропагандировались как крупнейшие достижения автора и важные вехи в истории советской музыки, то вокруг Двадцать шестой словно существовал заговор молчания. Между тем, она, быть может, в гораздо большей степени, чем Двадцать седьмая, должна рассматриваться как духовное завещание композитора.

Смелость художественного замысла Мясковского не может быть понята без более или менее четкого представления о том, в каких условиях создавалось это произведение. Конец 40-х годов — период глубочайшего кризиса отечественного симфонизма. Неверно было бы относить его только на счет постановления 1948 года. Уже в 30-е годы, когда начиналась и достигла первых «успехов» борьба против театральных жанров, партийная критика воздействовала и на судьбу инструментальных жанров. Выдвижение «песенной симфонии» на первый план потерпело быстрое поражение — слишком искусствен оказался сам жанр, слишком удручающими творческие результаты. Немногие удачи как раз и отличались продуманным, художественно

обоснованным сочетанием черт «песенной» и подлинной симфоний (Шестнадцатая того же Мясковского).

Но именно упомянутое постановление нанесло сокрушительный удар по симфонии и другим инструментальным жанрам. «В обстановке безапелляционных оценок и догматических предписаний симфония хирела на глазах», — отмечает Г.Орлов[7]. Он приводит следующие данные: в 1949 году было представлено шесть новых симфоний, в 1950 — семь, в 1951 — пять. Любопытно сопоставить эти данные с Хронографом Мясковского, доведенным до весны 1950 года[8]. Среди бесчисленных сюит, дивертисментов, поэм и т.д. 1948 года (признаемся, мы едва добрались до конца списка), Николай Яковлевич помечает Пятую симфонию С.Василенко, Третью Н.Пейко, симфонию «Юность» Ю.Левитина и собственную Двадцать шестую. В реестре 1949 года — Пятая В.Щербачева, Шестая Яниса Иванова, Четвертая Э.Каппа, собственная Двадцать седьмая, Симфония М.Вайнберга на словенские темы.

Дело, однако, даже не столько в количестве симфоний, сколько в сомнительном художественном уровне большинства из них. В связи с этим как исключение можно расценить запись в дневнике Мясковского от 7 мая 1948 года: «Заходил Н.Пейко с превосходной Третьей симфонией; неважный кончик»[9].

Через полтора года, 15 декабря 1949-го, высказываясь в дневнике по частному поводу, Мясковский дает, как нам кажется, точную характеристику состояния звучащей отечественной музыки: «…Слушал, то по радио, то в концертах «Пленум Союза композиторов». Очень жалкая картина. Такое впечатление, что композиторы разучились писать. Уйма кантат — одна хуже другой… Из симфоний профессионально сделана только одна — б-я Яниса Иванова… Песни — позор. Поэмы — халтура и шаблон. Все лучшее было засекречено в разных подсобных помещениях; Трио ф-п Шебалина — очень хорошее, превосходная виол. соната С. Прокофьева»[10].

Сам Мясковский испытывал в те годы невероятное давление. Начать с того, что друзья (истинные и мнимые) уговаривали его писать покаянные письма. Но он (об этом часто забывают!) — едва ли не единственный, кто «не унизил себя ни писанием писем, ни признанием своих «преступлений», ни покаянием»[11].

Приведем полный текст дневниковой записи Мясковского, касающейся постановления: «Интересное Постановление ЦК ВКП[(б)] в связи с оперой Мурадели. Позитивно верное, негативно неточное. Боюсь, что принесет больше вреда советской музыке, чем пользы. Сразу обрадовались и зашевелились все посредственности»[12] .

Однако рискнем предположить, что композитору тяжелее всего было выслушивать многочисленные «мудрые» советы, в том числе — от ранее близких людей. 23 мая 1948 года Н.Мясковский записал; «Евгения (Яковлевна Федоровская, сестра композитора. — М.С.) привезла письмо… от Иконникова — странное, если не сказать глуповатое»[13]. Что же покоробило Николая Яковлевича, и почему он так отозвался о близком друге, в какой-то степени — ученике, посвятившем много лет изучению его музыки (к тому времени Иконников защитил кандидатскую диссертацию — вышла его книга «Мясковский. Краткий очерк жизни и творчества»)? Итак, вот что писал Иконников Мясковскому

[57]

21 мая 1948 года: «… В ходе обсуждений (в Комитете по делам искусств. — М.С.) из отдельных замечаний для меня выяснилась одна из важных сторон, которая должна быть Вам известна и которую я излагаю, так сказать, «в общем смысле». Выражено пожелание обратить особое внимание на темы, связанные с отражением гигантской битвы нашего народа за счастливую жизнь. Проще, речь идет о темах, которые можно было бы обозначить одним словом, — «счастье»… Необходима светлая жизнерадостная музыка… Не ищите оригинальности.

Пишите просто, если угодно, банально, но выразительно. Сейчас никто не осудит за похожесть на Чайковского, Бородина, Глинку, больше того, одобрят, … нужна музыка не для меня и мне подобных, а неискушенным людям. Забудьте «наши» цеховые мерила. Они свое … дело сделали, или во всяком случае, они не сумели быть в согласии с общественными требованиями, значит, их надо отбросить»[14]. В качестве примера подобного сочинения Иконников приводит Пятую симфонию Василенко. Мясковский же пишет о ней: «… Слабовато, музыка без мысли»[15].

… Вот в каких условиях Мясковский сочинял свою Двадцать шестую симфонию. Композитор работал над ней лето и осень 1948 года, затем вернулся весной и летом 1949 года. «Парочку дней потратил на усовершенствование оригинала 26-й симфонии. Расширил переходные партии и сделал другой, более органичный конец»[16]. В письме Д.Кабалевскому от 18 июня 1948 года Мясковский сообщает: «Сейчас я связался с очень трудной задачей — пытаюсь соорудить симфонию на материале русского демественного пения (XI —XII вв.) в расшифровке В.Беляева. Тем мало, приходится все время досочинять; темы, как-то странно, довольно лапидарны, и потому работа идет плохо. Содержание песен такое: «плач странствующего», «стих о Рождестве», «стих грозный». Два первых вышли у меня почти плясовыми»[17].

Двадцать шестая симфония увидела свет в самый разгар кампании борьбы с формализмом. Неудивительно, что вместо вдумчивого и серьезного отношения она была воспринята более чем поверхностно. Приговор коллег был скор и несправедлив, надуман, наконец, вызван «поправкой на ветер», дующий «сверху».

Приведем ряд записей из дневника Мясковского.

«Показал Симфонию в Союзе (в ограниченном кругу). Играли Меерович и Вайнберг, сперва неважно, 2-й раз хорошо. Сперва — недоумение, потом снисходительные похвалы и часто глуповатая критика. Полезного – не извлек». (20 ноября 1948).

«Пробовали симфонию (Гаук). Дирижер “плавает”» (15 декабря 1948).

«Еще проба симфонии. Немного лучше. “Секретариат” слушал и нашел — “очень мрачно”» (20 декабря 1948).

«Симфония сыграна для пленума довольно посредственно, кроме II части… Моя симфония признана сумрачной» (27 декабря 1948)[18].

Безусловно, сам факт появления настоящей симфонии в море сюит, рапсодий, поэм означал, что Мясковский «плыл против течения». Но гораздо важнее, к какому материалу обращается композитор. В то время поощрялись опора на жанровую конкретность, обращение к фольклорному материалу песенного, плясового характера, ориентированного на быт. Как известно, таковы были финалы многих русских симфоний, фортепианных концертов, увертюр, в том числе классических, — «Камаринской» Глинки, или «Увертюры на три русские темы» Балакирева, или обработок народных мелодий типа «Трех песен» Рахманинова. Мясковский же в Двадцать шестой симфонии использует фольклор иного рода — духовные стихи. Сразу же напрашивается параллель с Шестой симфонией. Удивительные по своей художественной объемности, духовные стихи придают симфонии суровый, отрешенный от повседневности характер. Отметим, что, судя по причудливому сочетанию слов из старославянского языка и вполне современных оборотов речи, тексты предположительно относятся к XVII веку.

Именно обращение к столь необычным источникам во многом определило поверхностное понимание произведения Мясковского. Яркий пример — письмо Д.Кабалевского, написанное 26 июня 1948 года[19]: «Зачел ты возишься с этими допотопными темами, если они кажутся тебе самому «ординарными» и «плохими». Я знаю, что В[иктор] Михайлович] [Беляев] последние годы увлекается расшифровкой всяческой старины и кое-что интересное находит … но глубоко прав был покойный А.С.Рабинович, утверждая, что музыковед, занявшийся изучением ослиного копыта, без труда убедит себя и даже читателей, что в ослином копыте — основа мирозданья. Прости за … не слишком удачную ассоциацию, но не поддался ли ты влиянию В.Мих., увидевшему в крюках и прочих закорючках — основу русской музыки?»[20].

Не знаешь, чему больше поражаться в этом письме: неуместному менторскому тону или полному непониманию научной значимости проблемы изучения «всяческой старины». В связи с последним тезисом следует отметить: в конце 40-х годов исследования истории знаменного пения еще не достигли той широты и глубины, которые мы наблюдаем в 60-е годы. Мясковский же, с его феноменальным чутьем и огромным кругозором ощутил перспективу диалога эпох.

Но если опрометчивые суждения Кабалевского можно списать на его недостаточную прозорливость («Большое видится на расстояньи»), то это никоим образом не относится к Г.Орлову, чей труд «Русский советский симфонизм» вышел в середине 60-х годов. Эта книга — обобщающего характера, и потому вполне естественно, что, говоря о советском симфонизме, автор не мог упустить Двадцать шестую симфонию Мясковского. Что же о ней сказано? «Жертвой ложного понимания принципов народности и национальности стал даже такой многоопытный мастер, как Мясковский. В конце 1948 года была завершена и впервые исполнена его Двадцать шестая симфония, основанная на трех древнерусских напевах из расшифрованных В.М.Беляевым демественных записей XI-XII веков и собственных темах, выдержанных в том же стиле. Однако в результате обработки этого материала «бесспорными», проверенными балакиревско-корсаковскими приемами древнерусский колорит бесследно исчез, а современный, естественно, не появился. Все мастерство симфонического письма Мясковского оказалось бессильным предотвратить стилистическую и эмоциональную нивелировку фольклорного материала, потерю индивидуальности, образной характерности. Однотипность тематизма и связанная с этим бедность гармонии,

[58]

монотонность вариационно-строфической разработки и вялость «темпов распева» исключили драматизм, конфликтность, образную многоплановость. Этой музыке недостает «простого разнообразия», контрастности, способных поддерживать внимание слушателя»[21].

Мы категорически не согласны с Г.Орловым. Именно он, как представляется, и стал «жертвой упрощенного понимания принципов народности и национальности». Буквально каждая фраза из приведенной цитаты вызывает множество вопросов. Например, исследователь ничего не говорит о содержании духовных стихов. А ведь именно вербальный ряд в Двадцать шестой симфонии приобретает огромное значение, он по-особому «высвечивает» симфонию в творчестве композитора.

Есть, однако, в высказываниях Г.Орлова и рациональное зерно: хоть и недостаточно четко, он все же определяет важнейшие проблемы, встающие в связи с этим произведением: симфония в контексте времени, фольклор и композитор, симфония и поздний стиль Мясковского. Именно эти вопросы — основные в нашем исследовании.

Возвращаясь к духовным стихам, отметим: Мясковский нашел в них нравственную опору, помогшую ему пережить кошмар, свидетелем которого он был в последние годы жизни, сохранить человеческое и художническое достоинство. Само обращение к Богу в условиях советского искусства 40-х годов — явление из ряда вон выходящее. Симфония тем самым становится как бы духовным произведением в светском жанре.

27 симфоний композитора — единый, внутренне цельный, хотя иногда внешне противоречивый мир. Данный тезис отражен в трудах отечественных музыковедов, в особенности — Б.Асафьева. Более того, как мы увидим далее, дополнительное единство симфоническому миру композитора придает стремление объединить ряд симфоний своего рода «сверхтемой». Вот почему уместно говорить о макроцикличности как универсальной черте симфонического мышления композитора.

К разговору о макроцикличности мы вернёмся позднее, пока же отметим следующее, далеко не случайное совпадение: несмотря на то, что Мясковский не писал духовной музыки, ряд его сочинений, созданных в узловые моменты творчества и личной судьбы, апеллируют к кругу идей и проблем, традиционно находящихся в «ведении» духовных жанров.

Такова Шестая симфония — исповедь страдающего интеллигента, документ «уцелевшего из России» (да будет позволено перефразировать название сочинения Арнольда Шёнберга), поднимающаяся, по словам Б.Асафьева, «на ступени внеличной трагедии, хотя и при ярко личном характере и тонусе драматургии»[22]. Развитие симфонии устремлено к теме духовного стиха «О расставании души с телом» — по сути, главной теме произведения. Внешне следуя традиционной для финала симфонии (и поощрявшейся в рождающемся советском симфонизме уже тогда, в начале 1920-х годов) идее изживания личного внеличным, Мясковский ломает привычную схему, выстраивая финал по принципу «decrescendo»: начинаясь с ликующей «Карманьолы», он заканчивается соборным пением хора, прощающегося с «уходящей Русью». Такова и Двадцать шестая.

Параллелизм замыслов Шестой и Двадцать шестой симфоний более, чем очевиден. Рассмотренные вместе, они могут служить примером «духовной зоны» творчества Мясковского.

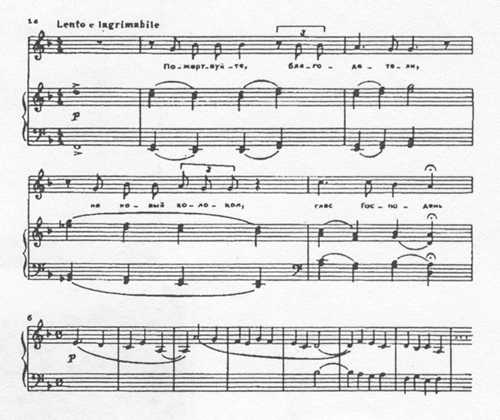

Весьма интересно проследить ее истоки. Они — в романсе «Песня сборщиков» на стихи В.Брюсова, написанном в 1908 году и включенном в сборник «За многие годы». Упомянутое сочинение — редкий пример отстраненности, отрешенности от мирской суеты в бурном и мятежном мире музыки молодого Мясковского. Импульс — «Пожертвуйте, благодетели, на новой колокол — глас Господень» — адресует к колокольности в русской культуре. Главное отличие музыки Мясковского от известных образцов в творчестве М.Мусоргского, А.Бородина или С.Рахманинова — стремление полностью уйти от колокольной звукописи. Наоборот, романс Мясковского отмечен внутренней сосредоточенностью, полон благоговейной тишины. Важнейшее средство, избираемое автором, — модальность (почти исключительный случай для изобилующего хроматизмами раннего творчества композитора) — воссоздает мир красоты и духовной чистоты, мир града Китежа — идеала Мясковского. Возможно, не стоило бы подробно упоминать о романсе, если бы его отголоски (имеются в виду вполне конкретные черты — ладовая, фактурно-гармоническая идеи) не содержались во второй части Двадцать шестой симфонии:

Эта часть написана на тему стиха о Рождестве Христове, который представляет собой компилятивный пересказ соответствующих разделов Библии. «Плач Странствующего» и «Стих Грозный» созвучны тому, что всегда волновало Мясковского как художника и гражданина, созвучны его внутренней жизни, которую Николай Яковлевич скрывал от посторонних глаз. Одним из важнейших в духовных стихах является мотив одиночества. Каждая строфа «Плача Странствующего» начинается словами: «Ох ти, горе мне / На чужей стороне!». Они становятся своего рода поэтическим лейтмотивом.

Отметим два типа повторов: прямой (одно и то же слово, скажем — зло) и смысловой — в старую канву вплетаются новые мотивы.

Важный мотив, встречающийся и в «Плаче Странствующего», и в «Стихе Грозном», – уход, возвращение

[59]

к Богу, расставание души с телом — связывает Двадцать шестую и Шестую симфонии. Кроме того, Мясковский, видимо, предчувствовал свою скорую смерть, о чем говорят его слова о Двадцать седьмой, адресованные А.Гауку: «Ты сыграешь ее потом».

В «Стихе Грозном» мотив ухода приобретает новую окраску — это медленная, мучительная смерть как расплата за грехи («Смерть прелютую назначил / На одре спокойном»; «Вскоре суд и месть от неба / Объявил той строго» и т.д.). Другой вариант — мотив страшного сна, характерный для Мясковского (линия колыбельных). У Мясковского он часто акцентирован «лейтаккордом смерти». Мы имеем в виду минорное трезвучие с дорийской секстой. Сравнение произведений разных жанров и периодов творчества заставляет сделать вывод о его устойчивой семантической функции в творчестве Мясковского. Первое явление данного аккорда — ранний романс «Сонет Микеланджело» (в переводе Тютчева):

Молчи, прошу, не смей меня будить.

О, в этот век преступный и постыдный

Не жить, не чувствовать — удел завидный…

Отрадно спать, отрадней камнем быть…

Именно с этим романсом в творчество Мясковского входит одна из главных тем — трагического одиночества, сознательной немоты как невозможности лжи.

Традиционно считалось, что увлечение Мясковского символизмом было поверхностным и что впоследствии он «преодолевал» его. Мнение это было отчасти спровоцировано композитором в его «Автобиографических заметках…», но оно нуждается в уточнении.

На самом деле «Мясковский был одним из тех композиторов, кто проникся символистской поэзией внутренне и глубоко. Музыке его оказался особенно созвучен “страдальческий” тонус этой поэзии и запечатленный в ней трагизм душевной опустошенности <…> Из этого качества раннего творчества <…> берет начало и символичность более поздних опусов композитора, нередко связанная с использованием скрытой программы и конкретизирующих ее цитат (вспомним знаменитый финал Шестой симфонии и роль в его концепции цитатной символики)»[23].

Трудно переоценить ценность этой идеи. В ней мы находим зерно нового подхода к изучению творчества Мясковского, к его охвату именно как некоего целостного поля, где воедино связаны вокальные, инструментальные и, так сказать, «инструментально-вербальные» жанры (к последним относятся прежде всего Шестая и Двадцать шестая симфонии, знаменующие узловые точки судьбы Мясковского).

Тот же «аккорд смерти» появляется в кульминационный момент репризы финала Двадцать шестой симфонии (см. пример).

Годом позже, составляя цикл романсов «За многие годы», Мясковский включил в него «Сонет Микеланджело» (первая редакция — 1909 год), тем самым как бы завершая линию развития лейтобраза…

О том, что сочинение симфонии было для Мясковского главным делом последних лет жизни, глубокой потребностью, говорит еще один важнейший мотив «Стиха Грозного» — мотив безвременья: «Ты в печално время буди / Сохраняй мя, Боже!».

Некоторые строки «Плача Странствующего» опосредованно перекликаются с социальной злободневностью. Чего стоит хотя бы упоминание о врагах, которые «невинных мучат скорпионами» или «Злые челюстьми зевают равно люту лву!». Однако мы не склонны преувеличивать эти допустимые, но все же частные совпадения.

Почему же Мясковский выбрал именно эти духовные стихи? Думается, во-первых, потому, что его не могла не привлечь их глубина и многозначность; мы уже отмечали, что они как бы перекликались с его судьбой; во-вторых, все три стиха связаны между собой едиными мотивами, своего рода «первичной симфоничностью». Наконец, темы знаменных распевов интонационно близки друг другу. К данному кругу соображений мы сейчас и перейдем.

Двадцать шестая симфония — точка пересечения двух линий творчества Мясковского: «фольклорной» и эпико-драматической. С одной стороны, в ней (как и в Восьмой или Двадцать третьей симфониях) он активно работает с заимствованным материалом. С другой, это — симфония в полном смысле слова (Восьмая и Двадцать третья — все же, как нам представляется, «сюитная», периферийная линия творчества композитора). Синтез «своего» и «чужого» материала в Двадцать шестой осуществлен на основе сохранения источника почти в первозданном виде. Как и в истинно драматических симфониях, прежде всего в Шестой, ряд сквозных интонационных линий придает единство целому. И обусловлен этот синтез интонационным родством самих знаменных распевов. Общая терцово-секундовая основа особенно заметна в их началах. Нет сомнения, что интонационная близость была важным критерием отбора заимствованного материала. Она позволила Мясковскому, опираясь на эту основу, свободно «пристраивать» собственные темы. Так, во вступлении первой части мелодия знаменного распева «разбивается» на три темы, вытекающие друг из друга; им предшествует собственная тема Мясковского, экспонирующая тот же секундово-терцовый комплекс. Таким образом, синтез моноинтонационности и вариационности вполне определен уже во вступлении и в дальнейшем становится важной чертой всего цикла.

Анализируя партитуру, мы возвращаемся к проблеме объединения черт драматического и эпического симфонизма. Первая часть и финал строятся по принципу подобных эпических кругов. И все же именно первая часть наиболее характерна преобладанием черт эпической драматургии. Темы вступления появляются в экс-

[60]

позиции в том же порядке: главная партия построена на теме а, связующая — на темах в и с[24]. Вот эти темы вступления (первая, авторская, опущена):

Разработка, в свою очередь, строится как вариант экспозиции. Даже усиление роли полифонии, приводящее к большей текучести ткани, не препятствует четкой расчлененности тем. Композитор использует прежде всего формы имитационной полифонии, предпочитая работать с каждой темой в отдельности (бесконечный канон на теме А, ц. 34; каноническая секвенция на теме С, ц. 37 и т.д.). Лишь на предыкте к репризе соединяются темы А и С (ц. 48).

Среди других проявлений принципа эпического симфонизма в первой части отметим появление в качестве заключительной партии будущей темы Andante и повторение в разработке темы побочной в почти неизменном виде.

Финал симфонии — пример органичного синтеза эпического и драматического начал. Вариационность в нем сочетается с сонатной формой с эпизодом, причем особенностью является необычное для Мясковского резкое разграничение разделов. В отличие от первой части, мелодия знаменного распева целиком вошла «внутрь» главной партии финала. Близкая по характеру гимническим темам типа традиционного оперного славления, тема финала создает грандиозную арку, проходя три раза в целостном виде.

В то же время финал отличается огромным драматическим напряжением. Он содержит две главные кульминации всего сочинения. Их сопоставление позволяет сделать вывод о действии в финале, как и во многих драматических симфониях, принципа двойной развязки цикла, с той разницей, что его поле сужено до одной части. Напомним, например, действие указанного принципа в масштабе цикла в Шестой симфонии (коды первой и четвертой частей). В финале Двадцать шестой симфонии двойная развязка как раз и вызывает четкое расчленение формы, господство экспозиционности (разработка заменена эпизодом, главная тема в основной тональности проводится не только в начале репризы, но и в начале коды).

Первая кульминация — драматического свойства — связана с трансформацией темы вступления и осуществлена прежде всего средствами гармонии. Интенсивное гармоническое развитие направлено к последнему аккорду. В кульминации, совпадающей с окончанием репризы, появляется «лейтаккорд смерти».

Драматическая кульминация непосредственно и довольно резко сопоставляется с темой главной партии в начале коды. В заключении симфонии дается вторая кульминациия — эпическая, гораздо более внешнего плана. Речь идет о перенесении в коду темы эпизода со сменой лада и с более массивной инструментовкой, подчеркивающей гимнический характер музыки. Таким образом, появление «лейтаккорда смерти» придает следующей за ним коде двойной смысл — то ли просветления, то ли торжественной похоронной процессии.

Итак, сближение разных типов симфонической драматургии связывает Двадцать шестую симфонию Мясковского с Шестой. Есть и еще одна общая черта между ними — обогащение интонационной фабулы формированием темы Dies irae. Разница заключается в том, что в Шестой симфонии мотив Dies irae вырастает из единого интонационного комплекса и лишь в конце сочинения оформляется в тему-образ; в Двадцать шестой этого не происходит, — интонации Dies irae остаются как бы на втором плане. Их сходство со знаменными распевами несомненно. Эти интонации постепенно «складываются» от второй (А) к третьей (В) темам вступления, далее — к продолжению главной партии (на теме В). Наконец, в разработке первой части (ц. 36 + 2 такта) мотив Dies irae в басу сопровождает тему В. Еще одна аллюзия на тему Dies irae слышна в развитии темы Andante. При первом появлении темы финала Dies irae проходит в басу. Несмотря на то, что линия как бы не завершена, она обогащает картину интонационного единства, придавая многозначность главной теме финала, а всей форме — текучесть. Это отчасти компенсирует многократное повторение главной темы. Замедленность формы в крупном плане противопоставляется динамичности малых разделов.

В связи с использованием в Двадцать шестой симфонии мотива Dies irae стоит напомнить еще об одном произведении — Второй фортепианной сонате Мясковского. Во всех случаях Dies irae используется по-разному. В сонате средневековая католическая секвенция сразу же оформляется в виде темы-образа (заключительная партия), затем варьируется в разработке и коде, образуя форму второго плана. В Шестой симфонии она складывается в тему на протяжении всех четырех частей. В Двадцать шестой она, как уже сказано, дополняет интонационную фабулу цикла.

Важную роль в Двадцать шестой симфонии Мясковского играет сюитность: уже отмечался контраст картин, вообще типичный для «сюитных» симфоний композитора. В Двадцать третьей, например, все темы, едва появившись, подвергаются варьированию, и цикл строится как ряд тем и микровариаций на них.

В Двадцать шестой подобным образом построено Andante. В нем сопоставляются два цикла вариаций (на тему Мясковского и на тему «Рождественского стиха»). Форма в целом — сложная трехчастная (или — 2-я форма рондо). И в том и в другом случае структура тем не меняется, в чем легко убедиться, открыв партитуру.

Мы уже отмечали, что главная тема Andante перекликается с «Песней сборщиков». Начальный унисон в фортепианной партии романса словно разрастается до solo валторны. Общность же фактурной идеи более явно проступает в развивающем разделе главной темы Andante.

Разные типы вариационности (рассредоточенная в первой части и финале, концентрированная — во вто-

[61]

рой части) вытекают из структуры знаменных распевов. Если тема «Плача Странствующего», сохраняя начальное зерно, имеет разные продолжения, то тема «Рождественского стиха», напротив, почти не изменяется.

Повторим еще раз: в Двадцать шестой соединились две линии симфонизма Мясковского. Интересным подтверждением этому служит инструментовка произведения. Известно (и естественно), что эволюция оркестровки и стиля Мастера в целом происходила параллельно. В ранних драматических симфониях функциональная сторона инструментовки заметно преобладала над фонической. И только в «фольклорных» симфониях Мясковский иногда использовал «декоративные» инструменты — арфу, челесту и т.п. Впрочем, они встречаются и в Шестой симфонии, и в «Аласторе», где их использование связано с характерной символистской образностью. В партитуре Двадцать шестой заметную роль играет партия арфы. Это отражает усиление фонических свойств оркестровки как следствие синтеза эпического и драматического начал.

Особенно выделим момент перехода к теме побочной партии первой части: вступление арфы подчеркивает контраст двух диатонических ладов — дорийского а и дорийского es. В то же время оркестровка тем драматического плана сходна с инструментовкой ранних симфоний. Такие приемы, как поляризация оркестровых групп, постепенное завоевание пространства звучания, включение меди в важные моменты развития, вообще типичны для драматических симфоний. Словом, эволюционные процессы симфонического творчества Мясковского мы можем наблюдать на разных уровнях, в том числе — на примере инструментовки.

Усиление фонических свойств оркестровки и гармонии в позднем творчестве Мясковского во многом обусловлено возрастанием роли лирики. Как и в симфониях русских композиторов конца XIX — начала XX века, в Двадцать шестой особо весома линия лирических тем. Побочная тема финала более традиционна, она близка темам «из русской старины» петербургских композиторов. Лишь синтаксическое строение — сочетание квадратности и неквадратности в первом проведении (4+5+3+3+8) придает ей современные черты, отчасти сближая с лирическими темами Прокофьева.

Побочная финала интонационно сходна с темой арии Кутузова из «Войны и мира» Прокофьева. В обоих случаях это — своеобразные знаки времени. Известно, что конец 40-х годов — время повальной монументализации советского искусства, вызванной ощущением (весьма прочным, в том числе и в массовом сознании) величия народа, победившего в тяжелейшей войне. Конец 40-х годов — это московские «высотки», парадные портреты П.Корина, «Освобожденный труд» С.Коненкова.

В связи с последним любопытна дневниковая запись Мясковского от 17 ноября 1947 года: «Посещение музеев (Сталинский комитет). Великолепная, но довольно противная «золотая» скульптура Коненкова “Освобожденный] труд”»[25]. Напомним: Мясковский много лет являлся членом Комитета по Сталинским премиям и был обязан знакомиться с произведениями разных видов искусств. Кстати, эта «почетная обязанность», увернуться от которой было невозможно, его очень угнетала. Об этом свидетельствует повторяющаяся фраза

в дневнике: началась «страда в Комитете по Сталинским премиям».

Приведенная запись, на первый взгляд, парадоксальна: Мясковский будто противоречит сам себе. На самом деле композитор, вероятно, мог оценить мастерство скульптора (напомним, что первое образование Николая Яковлевича — военный инженер); его же неприятие казенной монументальщины — суррогата героического — сконцентрировано в знаменитом высказывании о Двадцать второй симфонии («симфония о войне, но не баталия»).

Одно из проявлений монументального в музыке — негласная традиция заканчивать крупное произведение «медным» апофеозом (гимничность, коренящаяся в традиции русского искусства). Так завершает свои последние (Двадцать шестую, Двадцать седьмую) симфонии и. Мясковский. Другое дело, что весь контекст Двадцать шестой придает финалу и произведению в целом двойственность (см. выше)…

Вернемся к разговору о лирике позднего Мясковского. Побочная партия первой части Двадцать шестой более характерна именно для его позднего стиля. Она пасторальна, и это не субъективизированная пасторальность, свойственная темам ранних симфоний. Пасторальный оттенок усиливается средствами гармонии (сочетание аккордов терцовой и квартовой структуры, последние образуются внедрением неразрешающихся побочных тонов), инструментовки (дуэт флейты и гобоя), полифонии (бесконечный канон в кварту, сначала точный, затем свободный, у солирующих голосов). Роль последней особенно велика. По мнению В.Протопопова, «обилие имитационных построений Мясковского возникает благодаря стремлению его к концентрации развития вокруг главенствующего музыкального образа»[26]. Н.Симакова указывает на связь полифонии с фонической стороной гармонии: «Бесконечный канон, который содержит побочная партия первой части Двадцать шестой симфонии, имеет <…> множество вариантов, среди них: проведение одного из голосов в обращении, перестановки с разным интервалом вступления риспосты. <…> Голосоведение в этих случаях свободно, произвольно и подчеркивает красочные стороны гармонического языка»[27]:

Заканчивая разговор о Двадцать шестой симфонии, мы не можем не задаться вопросом: какая из двух симфоний — Двадцать шестая или Двадцать седьмая — является итогом творчества композитора? Вероятно, и та, и другая. «Финальность» Двадцать седьмой очевидна хронологически. В то же время некоторые аспекты ее содержания без учета Двадцать шестой недостаточно ясны.

***

Мы подошли к определению важнейшего принципа симфонического мышления Мясковского — макроцикличности. Во многом именно действие упомянутого принципа придает миру музыки Мясковского особую целостность. Макроцикличность, конечно, — далеко не

[62]

единственный способ воссоздания единого образно-стилевого поля: творчество композитора содержит примеры автоцитирования (впрочем, весьма редкие, ибо Мастер, с его склонностью к «чистому» симфонизму, не любил цитатной символики, значительную дань которой отдал его младший современник Д.Шостакович), открытой или символической программности (последняя — не что иное, как особая взаимосвязь музыкального и поэтического рядов).

Нельзя сказать, что Мясковский стал первооткрывателем макроцикличности. Три последние симфонии Чайковского, названные Б.Асафьевым «драмами жизни», отмечены единством поэтико-психологических мотивов, в некоторых случаях подкрепленным особенностями музыкальной драматургии, в том числе и интонационной, выходящей за рамки одного сочинения. Укажем, к примеру, на принцип «двойной развязки», по-разному примененный в Пятой и Шестой симфониях. В первом случае акцент падает на финал, во втором — условно-театральной cod’e первой части отвечает предельно обнаженный в своей трагической сущности финал.

Макроцикличность, однако, — высший уровень воссоздания единого поля, ибо она включает все формы единства. В творчестве Мясковского встречаются как одножанровая, так и полижанровая макроцикличность. Естественно (учитывая опять-таки склонность Мясковского к абстрактному симфонизму), первый вариант более распространен.

Наиболее типичный случай макроцикличности в музыке Мясковского — симфоническая триада — встречается во все периоды творчества композитора. Четвертая, Пятая и Шестая симфонии отмечены единством интонационно-драматургического развития. Основные линии сходятся к финалу Шестой симфонии, с его обилием тематизма, беспрецедентным даже для склонного к многотемности автора. Одиннадцатую, Двенадцатую и Тринадцатую, а также Двадцать вторую, Двадцать третью и Двадцать четвертую симфонии объединяет использование принципа обрамления, выступающего как результат отмеченного рядом исследователей свойства композитора мыслить контрастными парами. В обоих случаях «массовая» симфония окружена двумя «дневниковыми».

Три последние симфонии объединены своего рода сверхтемой воспоминания. Еще в 1930-е годы Мясковский насадит новый для себя синтез элегии и драмы. Важнейшие вехи на этом пути — лермонтовские романсы, Пятый и Шестой квартеты (в последнем части имеют жанровое обозначение, в том числе есть и «Элегия»), Двадцать первая симфония. Более того, элегия становится у Мясковского наджанровой категорией, как бы особым взглядом на мир. Характерно, что все без исключения романсы лермонтовского цикла написаны на стихи, содержащие внутренний контраст временных планов. Это именно свободное путешествие во времени, апелляция к воспоминанию как архетипу русского сознания (его разные аспекты — история жанра, образ поэта, — ведь Мясковский сумел воссоздать целостный мир Лермонтова в русском романсе, чего, рискнем утверждать, никому до него не удавалось).

Не случайно и то, что редкий для Мясковского пример автоцитаты — перенос темы последнего романса из лермонтовского цикла («Прости, мы не встретимся боле…») в третью часть Девятого квартета — связан именно с образом воспоминания.

Итак, три последние симфонии (Двадцать пятая, «симфония-поэма», по удачному определению А.Иконникова; Двадцать шестая, обращающаяся к истокам русской музыки, и Двадцать седьмая, очевидная ретроспективность которой ставилась автору в заслугу отечественным музыковедением) связаны не столько общностью тематизма и музыкальной драматургии, сколько единством философско-поэтическим. Имеет оно, так сказать, и практический аспект: важнейший звуковой символ Двадцать шестой симфонии — марш в С-dur — переходит из ее финала в финал же Двадцать седьмой и сохраняет здесь свою многозначность.

Заметим и еще одно: в середине 40-х годов Мясковский принимал участие в конкурсе на создание гимна РСФСР на текст С.Щипачева. Изрядно помучавшись, написав около десятка вариантов, Мясковский понял, что затея не сулит ничего хорошего.

Приведем ряд дневниковых записей, относящихся к январю-марту 1946 года:

«Уже 4 дня корпею над гимном. Что-то очень плохо получается: какой-то деревянный текст без всяких эмоций и с нескладным стихосложением (при куплетной форме — разное количество слогов!)» (4 января).

«Все еще вожусь с гимном. Так запутался, что верно ничего не получится. Для таких вещей нужна мгновенная вспышка» (13 января).

«Из прослушанных гимнов на следующий тур прошел пока только мой, но с “критикой”» (20 января).

«Беседа с Головановым об усовершенствовании гимна (для 3-го тура) — все сводится к превращению его в общее место» (2 марта)[28].

Два года спустя, сочиняя финал Двадцать шестой симфонии, Мясковский «использовал один из своих гимнов (не показанный на конкурсе, так как не подходил к словам)» (29 июня 1948)[29]. Таким образом, перед нами — еще одно проявление стилевой двойственности…

Двадцать шестая симфония Мясковского стала одним из итоговых его произведений. Связь музыкального и вербального рядов позволяет лучше понять многие скрытые стороны творческого облика композитора. Являясь, наряду с Шестой, ключевым произведением автора, Двадцать шестая отражает сложный путь русского интеллигента, сумевшего сохранить внутреннюю свободу в условиях подавления человеческого достоинства. Более того, здесь Мясковский поднимает тему нравственного очищения и возрождения, — одну из «сверхтем» отечественной культуры последних десятилетий.

Чем больше времени отделяет нас от возникновения Двадцать шестой, тем яснее становится ее истинный масштаб. Это, без сомнения, связано и с важнейшими процессами, происходящими в культуре в целом. Музыка XX века вступила в завершающую фазу.

Все отчетливее проявляется в отечественном музыкознании тенденция оценивать то или иное музыкальное произведение исходя не из критерия формальной новизны (что было столь распространено в 60—70-е годы — пору «технологического бума», запоздалого овладения «новыми» методами композиции — вследствие образования прорех в «железном занавесе»), а из

[63]

художественной значимости. Приведенные выше суждения Г.Орлова весьма характерны с этой точки зрения и «принадлежат своему времени».

Еще раз отметим чуткий художественный слух Мясковского, предощутившего важнейшие художественные тенденции конца столетия еще в его середине. Значение Двадцать шестой симфонии в этом плане неоценимо.

В 1989 году она впервые после огромного перерыва была фрагментарно исполнена в рамках фестиваля «Московская осень». По признанию критика, «симфония Мясковского, бесспорно, стала бы одной из вершин фестиваля, если бы … ее исполнили целиком, не ограничившись первой частью. Жаль, что БСО и В.Федосеев не нашли возможность полноценно показать выдающееся сочинение, практически не звучавшее на протяжении сорока лет»[30].

… «10 февраля 1948 года, в серое, промозглое утро, выйдя из Консерватории и повернув к Никитским воротам, я встретил Николая Яковлевича Мясковского. В ответ на мое приветствие Николай Яковлевич, сняв шапку, галантно раскланялся со мной.

В тот же день я узнал об ужасном (иначе не могу его назвать) Постановлении ЦК ВКП(б) «Об опере В.Мурадели “Великая дружба”». Среди «композиторов-формалистов» на «почетном» месте стояло имя Мясковского. Знал ли он об этом, следуя в Консерваторию? Возможно, что уже знал.

Впоследствии, вспоминая элегантную фигуру Николая Яковлевича со снятой шапкой в руке, я подумал, что его жест имел метафорический смысл: последний привет, последнее прости старым иллюзиям, надеждам… И в то же время при любых обстоятельствах человек должен сохранять свое достоинство»[31].

Этими словами Григория Фрида мы и хотим завершить очерк о Двадцать шестой симфонии Мясковского.

Опубл.: Музыкальная академия. 1998. № 3 – 4. С. 55 – 63.

[1] В этом месте автором письма опущена одна строфа. — М.С.

[2] Письма Я.К.Мясковского Н.Я.Мясковскому. РГАЛИ, ф. 2040, оп. 1, ед. хр. 134.

[3] Арфы на вербах. Призвание и судьба Моисея Береговского / Сост. Эда Береговская. М.- Иерусалим. 1994. С. 19 — 20.

[4] Роговой С. Мясковский: философия жизни? // Советская музыка. 1991. № 2. С. 81.

[5] Мясковский Н. Н.Метнер. Впечатления от его творческого облика. // Н.Я.Мясковский. Статьи. Письма. Воспоминания. Т. 2. 1-е изд. М., 1960. С.107-108.

[6] Прокофьев С.С. и Мясковский Н.Я. Переписка. М. 1977. С. 411.

[7] Орлов Г. Русский советский симфонизм. М.-Л., 1966. С. 270.

[8] См.: Мясковский Н. Хронограф русской симфонической музыки. РГАЛИ, ф. 2040.

[9] Мясковский Н. Выписки из дневников. РГАЛИ, ф. 2040, он. 1, ед. хр. 65. (В дальнейшем — «Выписки…»)

[10] Там же.

[11] Фрид Г. Дорогами раненой памяти. М., 1995. С. 262.

[12] «Выписки…»

[13] Там же.

[14] Письма и телеграммы А.А.Иконникова Н.Я.Мясковскому. РГАЛИ, ф. 2040, он. 2, ед.хр. 152.

[15] «Выписки…».

[16] Там же.

[17] Письма Н.Я.Мясковского Д.Б.Кабалевскому. РГАЛИ, ф. 2017, оп. 1, ед. хр. 91.

[18] «Выписки…».

[19] Переписка Д.Кабалевского и Н.Мясковского, о которой здесь и выше идет речь, относится к 1948 году, а не к 1948 — 49 годам, тогда как в архиве Мясковского цитированное выше его письмо датировано 18-м июня 1949 года, что, конечно, описка; исходим из следующего: во-первых, имеется ответ Кабалевского на это письмо (см. ниже); во-вторых, Мясковский говорит о начале работы над симфонией, исполненной в декабре 1948 года на пленуме Союза композиторов. Наконец, Кабалевский в то время пытается (неуклюже) оправдаться фактически за предательство своего учителя, восстановить де-юре дружеские отношения. Нижеследующий диалог ясно указывает па то, что письмо Мясковского не могло быть написано в июне 1949 года: «…У меня … очень странная натура — чтобы расстроить со мной дружбу, нужно, чтобы я и внешне, и (далее подчеркнуто автором. — М.С.) внутренне настолько убедился а человеческой непорядочности, какая бывает только и прожжен[н]ых гангстеров, негодяев, прохвостов и т.д.. причем я не мог бы привести никаких оправдательных причин…» (Мясковский — Кабалевскому, 18 июня 1948). «… Для меня понятие Друг кончается … значительно раньше, чем появляются признаки “прожжен[н]ых гангстеров, негодяев, прохвостов и т.д.”» (Кабалевский — Мясковскому, 26 июня 1948, Келломяки).

[20] Письма Д.Б.Кабалевского Н.Я.Мясковскому. РГАЛИ, ф. 2040, оп. 1, ед. хр. 121.

[21] Орлов Г. Русский советский симфонизм. Цит. изд. С. 272.

[22] Асафьев Б., Н.Я.Мясковский // Н.Я.Мясковский. Статьи. Письма. Воспоминания. Т. 1. 1-е изд. С. 12.

[23] Левая Т. Русская музыка начала XX века в художественном контексте эпохи. М. 1991. С.51.

[24] Буквами А, В, С обозначены мотивы знаменного распева.

[25] «Выписки…».

[26] Протопопов В. История полифонии в ее важнейших явлениях. // Русская и советская музыка. М. 1962. С. 229.

[27] Симакова Н. Черты полифонического стиля Н.Я.Мясковского па примере его симфоний. Дин. работа. Московская консерватория им. П.И.Чайковского. М. 1965. С. 43. (Рукопись)

[28] «Выписки…»

[29] Там же.

[30] Скребкова-Филатова М. Есть еще порох в пороховницах. // Советская музыка. 1990. № 5. С. 30.

[31] Фрид Г. Дорогами раненой памяти. Цит. изд. С. 260.

- Размещено: 16.01.2012

- Автор: Сегельман М.

- Ключевые слова: Мясковский, Симфония № 26, Двадцать Шестая симфония, духовный стих, позднее творчество Мясковского, симфоническое творчество Мясковского, 1948 год, постановление 1948 года, советская музыка

- Размер: 64.19 Kb

- © Сегельман М.

- © Открытый текст (Нижегородское отделение Российского общества историков – архивистов)

Копирование материала – только с разрешения редакции