[15]

У искусствознания, как и у самого искусства, есть свои «вечные темы». Одна из наиболее распространенных — Художник и Время. В самом деле, что может быть естественнее, чем начать исследование творчества художника с выяснения его отношений с современностью, эпохой? Такой подход мы привыкли называть историзмом, испытывая к нему вполне оправданное почтение. И все же он нередко расставляет нам капканы, в которые мы попадаем легко и даже с известной готовностью. Вот только один пример. Мусоргский, Римский-Корсаков и Чайковский жили в одной стране и в одно и то же время, но при этом создали три совершенно различные «картины мира». Когда мы смотрим на Россию сквозь призму творчества Римского-Корсакова, то видим одну страну; когда судим о ней по музыкальным драмам и песням Мусоргского — совершенно другую, а Россия Чайковского вообще предстает, мало связанной как с той, так и с другой — как некая третья. Выходит, что одновременно на одной и той же территории сосуществовали как бы «три России» — подобно тому, как в фантастических романах в одном месте и в одно время развертываются совершенно разные «параллельные миры». Между тем, сам по себе этот факт нас не удивляет, хотя он достоин удивления. Более того, рассматривая «одну Россию», например Чайковского, мы настолько углубляемся в нее, что она становится для нас как бы «единственной», исчерпывая представление о России и «отодвигая» в сторону другие, например, полностью ей противоположную Россию Римского – Корсакова. Но не так ли мы поступаем, когда думаем о «Петербурге Достоевского» или «Москве Островского»? Это вообще типичный для искусствоведения способ видения исторической реальности сквозь призму искусства. Но в таком случае закономерен вопрос: что и посредством чего мы объясняем — художника через его эпоху или же эпоху через творчество художника?

Неоспоримо, что между художником и его эпохой возникают сложные, напряженные, многоэтапно опосредованные отношения. Художник всегда управляет нашим сознанием, и та реальность, которую он развертывает перед нами, является не просто виртуальной, воображаемой, рожденной его фантазией, но незаметно для нас самих превращается в «факт истории», в источник интерпретации эпохи и страны. Россия «Шинели» Гоголя, «Братьев Карамазовых» Достоевского, «Войны и мира» Толстого существует для нас отнюдь не как авторский вымысел, как принадлежность определенных текстов (скажем, наподобие реальности детективных романов, не выходящей за пределы обложки), но как подлинная, существовавшая в действительности; она как бы покидает границы текстов и распространяется на реальное российское пространство, населяя его своими персонажами и означивая его их судьбами. Другими словами, наше представление об истории страны в непоследней степени формируется искусством, в том числе музыкой.

Своего рода перевод образов мира, созданного искусством, в систему представлений о мире реальном свидетельствует о власти искусства над нашим сознанием, о переходе факта искусства в «факт истории». Мы говорим: «байронический герой», «маленький человек», «лишние люди», «чеховский персонаж», и каждое из этих клише становится обозначением реального типа человека, существовавшего в то или иное историческое время. Как это ни парадоксально, но историзм в подходе к искусству означает не столько изучение искусства с точки зрения исторических реалий, сколько проекцию искусства на историческую действительность. Мы об –

[16]

ращаемся к документам эпохи не для того, чтобы понять, каким должно было быть искусство, а чтобы объяснить, почему оно стало таким, а не иным. Другими словами, мы априори исходим из справедливости той «картины мира», которая предстает перед нами в творчестве того или иного художника, и стремимся понять его реальные мотивы.

Все эти рассуждения имеют самое непосредственное отношение к интерпретации творчества Шостаковича. Как было сказано выше, композитор на наших глазах переступил черту, отделявшую его от истории. Дело, однако, не только в том, что ушел из жизни художник, — ушла в историю сама эта жизнь, и теперь мы должны говорить о нем и его эпохе в категориях исторического исследования.

Кем же был Шостакович для своей современности? Какой «портрет эпохи” он нарисовал? И сколь адекватен оказался этот «портрет» реальности?

Не забудем, что одновременно были и другие. Даже советское время, несмотря на унификацию идеологии, не смогло отменить естественный для искусства закон “разно-гласия”, даже в условиях идеологических репрессий продолжали сосуществовать различные «параллельные миры». Но когда Мясковский мучался сомнениями, метался между «объективным» и «субъективным» типами творчества, а Прокофьев продолжал верить в аполлонический идеал искусства, требующий дистанции по отношению к жизни, только Шостакович не побоялся максимально приблизиться к той неприглядной реальности, что вызывала страх и отвращение, и сделать создание ее беспощадного по точности обобщенно – символического изображения делом и долгом своей жизни как художника.

«ТРАГИЧЕСКИЙ ПОЭТ»

Каждый большой художник несет в себе некую тайну, разгадать которую заманчиво, но вряд ли до конца возможно. Важно, однако, попытаться хотя бы приблизиться к разгадке. У Шостаковича, жившего и выжившего в обстановке репрессий, тайн — и больших, и малых, — видимо больше, чем у кого-либо из художников XX века. Но есть одна, которая заставляет задумываться над многообразием отношений между творцом искусства и его временем. Как правило, исходные интенции творчества и сфера тех конечных метафизических выводов, к которым приводит творчество того или иного композитора, совпадают. Бах посвящал свой труд Богу, и потому нет ни малейшего различия между исходными стимулами творчества и конечным смыслом его музыки. Бетховен же отдал себя служению человечеству, рассматривая его предназначение в системе этико – космогонических (утопических по своей сути) воззрений; и здесь мы не найдем рассогласования между причинами и следствиями. Чайковского интересовала отдельная личность в ее смертельном поединке с судьбой. Число подобных примеров легко увеличить.

Мы, разумеется, далеки от того, чтобы утверждать, что подобное согласие у Шостаковича не встречается — встречается, и многократно. И все же перед нами особый случай. В музыке Шостаковича нередко ощущался некий мгновенно преодолеваемый «разрыв» между почти злободневным, узнаваемым содержанием музыки и тем ее конечным, обобщенным метафизическим смыслом, к которому она увлекала восприятие. Сегодняшнее бытие оказывалось измеренным по шкале вечных ценностей. И думается, что тайна Шостаковича состоит именно в этом мгновенном прохождении пути от сегодня к всегда. Это тем более удивительно, что речь шла о реальной жизни страны, которая выпала из исторического времени и оказалась вне общего культурного пространства, то есть об абсурдном исключении, о котором многие русские художники (особенно, Зарубежья) предпочитали вообще не рассуждать, поскольку речь шла, как они полагали, о явлении сугубо временном и к тому же густо замешанном на преступлении. Но Шостакович жил в Советском Союзе и понял сложившуюся здесь ситуацию как трагедию страны и народа, как характерный для своего времени тип человеческого бытия, который заслуживает нравственной оценки, а значит, и художественного исследования. И оказался прав. А то, что воспринимается в качестве трагедии, только как трагедия и может быть воссоздано.

Вполне тривиальна мысль о том, что каждый художник ведет особый диалог со своим временем, но характер детерминированности его творчества эпохой, «привязанности» к ней во многом зависят от свойств его личности. Если Прокофьев излучал здоровье и оптимизм, а Стравинский демонстрировал спокойствие олимпийца, то Шостакович жил бедами и болями своего времени, аккумулируя в себе, кажется, все его катастрофы. Его музыка — великий плач по человеческой судьбе в этом чудовищном по злодеяниям XX веке. Разумеется, Шостакович не был исключением. Злодеяния столетия имели планетарный масштаб, и потому искусство нашего века в целом преимущественно трагично. Но многое зависело от личности художника (речь идет, разумеется, о тех, кто занимался серьезным искусством). Человек со столь ранимой психикой и обостренной реакцией на ужасы современности не мог писать эпически спокойные полотна. Самой своей природой он был обречен стать великим «трагическим поэтом», как назвал его Соллертинский. Трагический уклон имела уже Первая, юношеская симфония. Ее образы отнюдь не безоблачны, а в финале слышатся завывания инфернальных вихрей. Не приходится доказывать трагический смысл Четвертой симфонии, финал которой начинается с траурного марша. Бесспорно, трагична и концепция Пятой, несмотря на попытки отнести ее к «оптимистическим» сочинениям. Ни у кого не вызывает сомнения трагический пафос Седьмой, хотя к этому понятию принято присоединять и другое — «героический». Но едва ли не самой трагической (если корректно говорить в данном случае о степени) справедливо считается Восьмая симфония; по-видимому, это вообще одно из наиболее трагических творений искусства XX века, сравнимое разве что с «Герникой» Пикассо. Из списка трагических обычно исключают Шестую и Девятую симфонии, что, впрочем, вряд ли правомерно; думается, здесь мы сталкиваемся с особым и чрезвычайно характерным для Шостаковича методом косвенного, кривозеркального отражения трагического в гротесковом, а по сути — абсурдистском ключе. Постепенно акценты менялись; в трактовке трагического все сильнее проступало обобщенное, метафизическое начало; все чаще образ Смерти приобретал вселенские, апокалиптические масштабы, как это свойственно, скажем, Десятой симфонии, в скерцо которой, кажется, мчатся всадники из Откровения Св. Иоанна Богослова. В сущности, тема

[17]

конца человеческой жизни проходит через все творчество Шостаковича, являясь лейтмотивом наиболее значительных его сочинений. При этом образ Смерти появляется в разных обличьях — мифологизированном, метафорическом, символическом, но и в обытовленном, человечьем, и когда-то композитор неизбежно должен был посвятить ей отдельное сочинение. Таковым стала Четырнадцатая симфония. И здесь Смерть сменяет разные личины, но через весь этот мрачный маскарад проходит единая мысль, формулируемая в последней части как общий закон: «Всевластна Смерть». Не составила, думается, исключения и последняя, Пятнадцатая симфония, заключительные такты которой, с их затихающим перестуком ударных — словно слабеющим биением человеческого сердца, — кажется, предрекают скорый уход самого композитора…

Все это не означает, что в творчестве Шостаковича мы не найдем светлых страниц. К ним, как известно, принадлежат Первая прелюдия (до мажор), открывающая цикл из 24 прелюдий и фуг, Четвертый, Шестой квартеты. Из более раннего творчества можно вспомнить озорной Первый фортепианный концерт, цикл Прелюдий, а из более позднего — некоторые песни вокального цикла «Из еврейской народной поэзии» и многое другое. Напомним и то, что смолоду Шостаковичу были присущи озорство, дразнящая обывательские вкусы шутка, цирковая эксцентрика. Но жизнь все больше, все неумолимее вползала в гигантскую национальную катастрофу, устрашающе множились признаки всеобщей гибельной судьбы, сливаясь в единую черную полосу, пересекающую годы и десятилетия, и чуткий художник, естественно, не мог этого не заметить. Нарушался природный ход вещей. Смерть входила в каждый дом, входила будничной, отнюдь не торжественной, а скорее торопливой, греховной походкой преступника. То не был венчающий жизнь естественный конец, с которым человек, осознавший свою смертность, примирился еще на заре своего существования и который не мешал ему радоваться жизни и исполнять свой земной долг. Смерть стала кошмарной повседневной реальностью, почти бытовым явлением. Массовое уничтожение людей, разумеется, маскировалось, оправдывалось мнимыми причинами, пряталось за фасадом псевдоидеалов. Но объявленные цели и практика режима абсурдно не совпадали. Жизнь расслаивалась на «форму» и «содержание», при этом внешняя «форма» проповедовала и внушала людям одно, а «содержание», сама реальность свидетельствовала о совершенно противоположном. Для нормального человеческого сознания этот раскол жизни был нестерпимо мучителен, иссушал душу, и не случайно отсюда стремление его преодолеть, отторгнуть негативное, готовность ничего не видеть и не слышать, и охотно, подчас с внутренним облегчением, принимать ложь за правду, маску за подлинный лик. Человеческая психика просто не в состоянии постоянно, ежечасно и в течение долгих лет испытывать непрекращающееся давление отрицательных эмоций, это действует на нее губительно, и потому, как правило, срабатывает механизм самосохранения — маятник, устанавливающий душевное равновесие, начинает двигаться в противоположную сторону, чтобы достичь положительного полюса. Власть, не искушенная в тонкостях психологии, чисто инстинктивно конструировала этот «положительный полюс» на основе высоких идеалов общечеловеческого звучания как приманку для индивида и общества в целом. На этой основе и формировался «советский миф». Его суть заключалась не в ложности самих идеалов (что плохого, в конечном счете, в равенстве, справедливости и братстве?), а в том, что реальность им резко не соответствовала. Феномен homo soveticus, кроме всего прочего, состоял в том, что в его сознании провозглашаемые «идеалы» и полностью противоположное им представление о реальности существовали одновременно, не сливаясь и не пересекаясь, как два мира, сделанные один из материи, а другой из антиматерии. Это странное сосуществование, разумеется, максимально поддерживалось, с одной стороны, пропагандой, а с другой — репрессиями. Однако проблема личности (и, следовательно, ее трагедия) заключалась в возникавшем стремлении к вытеснению из сознания образа реальности и замене его искусственной «системой идеалов».

Здесь скрыты механизмы мифологизации сознания homo soveticus. Есть ложь, и есть миф, и они не тождественны. Ложь остается ложью лишь до тех пор, пока не выходит за границы случайного, единичного, но она превращается в миф, когда становится содержанием массового сознания, то есть обретает статус всеобщего. Тогда она функционирует уже в качестве квазиистины. Миф подменяет истину и скрывает завесой подлинную реальность. Сознательное фактически подавляется бессознательным, иррациональное заменяет рациональный анализ. Как показал К. Г. Юнг, в основе любого мифа, в том числе и современного, лежат архетипы коллективного бессознательного. Тоталитаристский миф не мог бы возникнуть и успешно конкурировать с сознанием, если бы не опирался на древнейшие милленаристские мифы (М. Элиаде) и не эксплуатировал бы извечную мечту человечества о Золотом веке, о рае на Земле. Временное затемнение сознания потому и оказалось возможным — и притом в массовом масштабе, — что возрождало древнейшие иррациональные стимулы, покоящиеся на архетипах бессознательного. И коль скоро такая связь возникала, было уже совершенно бесполезно апеллировать к разуму или к фактам, ибо миф всегда сильнее и разума, и фактов. Опровергнуть его может только сама история.

Когда миф закрепляется в сознании масс, ситуация обретает характер абсурда, по кривозеркальным законам которого живет и функционирует целое общество. В силу этого проблема самоопределения личности обретает общезначимый смысл. В индивидуальной судьбе, как в капле воды, отражалась вся тоталитарная система. Трагедия личности заключалась в необходимости выбора между сохранением своего Я и переходом в не – Я, а точнее, в Анти – Я. Переходом вынужденным, а иногда и добровольным. Если бы дело заключалось только в смене мировоззрения, то проблема ограничивалась рамками абстрактного конфликта, наподобие тех, которыми занимались романтики, то есть сферой чистой метафизики. Но все было куда серьезнее. За привлекательным фасадом мифа скрывалось царство зла, и потому переход на позиции Анти – Я объективно означал оправдание зла. Так конфликт индивидуального и массового мифологизированного сознания обретал смысл проблемы совести, то есть переключался в плоскость этического, а этические проблемы, возникавшие в связи с отношением к совершающемуся злу, еще со времен античности становились предметом жанра трагедии. В этом смысле

[18]

понятие трагического сохранило для XX века свой традиционный смысл, но имелось все же одно важное отличие: в условиях массового нарушения биологического закона существования, каким был геноцид, катартический финал с его аффектом морального «очищения» (Аристотель) был явно не уместен. Тем не менее оставалась проблема этического выбора — участия или неучастия в совершении зла. Если искать более близкие к XX веку прецеденты, нежели античная трагедия, то проблема ответственности человека за участие в злодеянии была поставлена еще Достоевским («Преступление и наказание», «Братья Карамазовы») и у него же оказалась связанной с идеей насильственного переустройства мира в соответствии с искусственно созданной и потому насквозь порочной идеей («Бесы»). Провидец Достоевский предсказал тот конфликт, который стал центральным и трагическим, по сути, для всего XX века: идея социальной организации была навязана огромным массам людей на широчайших пространствах мира, вызвав грандиозные катаклизмы, неисчислимые жертвы и глубочайшие нарушения в структуре личности. В силу этого проблема ответственности человека за совершаемое в мире зло обрела в нашем столетии особую остроту и актуальность. Распадение единого, целостного сознания личности на Я и Анти – Я в действительности являлось лишь проекцией в духовную сферу реального расчленения общества на «виновных» и «судей», «врагов народа» и сам «народ». В наше время уже не нужно доказывать, что это был один и тот же субъект, лишь менявший свои функции в заданной системе отношений. Одни и те же «широчайшие народные массы», которые только что «осуждали» «врагов народа», могли тут же сами оказаться в их положении, становясь по прихоти властей то жертвами, то палачами. Причем переход из одной категории в другую происходил с ускользающей от контроля сознания легкостью. Это означает, что сознание индивида не просто мирилось с таким переходом, но предполагало его возможность и было к нему морально подготовлено. Как писал Юнг, «всегда есть огромное искушение позволить коллективной функции заменить собой развитие личности»[1]. Но тот, «кто идентифицирует себя с коллективной психикой… дает проглотить себя чудовищу…»[2]. Трагедия раздвоенного Я заключалась в том, что чудовище иррационального, обладая для масс поистине демонической силой притяжения, замещало собой индивидуальное сознание. В результате эта сила выводила на историческую арену таившиеся в глубинах психики самые темные и разрушительные инстинкты, которыми власть умело управляла. Вследствие явного перекоса в сторону коллективного начала возникала своего рода «этика коллективизма», порождавшая боязнь индивидуального как «греховного». Впавший в «грех индивидуализма» подвергался публичному позору, остракизму, если не казни. История повторялась. Когда-то испанская инквизиция действовала сходными методами, осуждая людей, придерживавшихся образа мыслей, отличного от того, который предписывался отцами католической церкви[3]. Советская система, в сущности, не придумала ничего нового и лишь гипертрофировала масштабы преследований. Боязнь самостоятельного поступка, «отличия от других» пронизывала всего человека от стандартной одежды до стандартизированных мыслей. Стоявший за спиной страх оказаться вне коллектива создавал психологические предпосылки для самоцензуры вплоть до самоподозрения и самообвинения, что невероятно облегчало режиму проводить судебные процессы над «врагами народа» и вершить массовые репрессии. Всей практикой советской жизни человек был подготовлен к трансформации из «стахановца», «народного артиста», «главнокомандующего», «выдающегося ученого» во «врага народа». Вероятность такого — поистине кафкианского — превращения висела над каждым, как дамоклов меч, вызывая чувство постоянной тревоги, психической неустойчивости, неуверенности в завтрашнем дне. Отсюда столь заманчивое и как будто обещающее спокойствие и уверенность в будущем, инстинктивное желание перейти на позиции коллективной психики, отказаться от себя, от своего Я в пользу Анти – Я и надежно слиться с массой. Излишне доказывать, что то была только иллюзия, вызванная страхом и чувством самосохранения.

Раскол личности на Я и Анти – Я при постоянном подчинении Анти – Я стал подлинной трагедией Человека XX века, в которой в индивидуальном плане отразилась глобальная трагедия Мира. Эта трагедия и образовала ядро симфонических концепций Шостаковича.

Почему именно музыке оказалось под силу раскрыть с потрясающей глубиной психологического анализа конфликт раздвоенного Я, на какой не могла решиться, скажем, литература? Ответ прост: вследствие «понятийной немоты» музыки. По сравнению со словом, музыка обладала некоторым преимуществом свободного маневра. Слово привязано к своему значению, и хотя их связь относительна и может меняться в довольно широких пределах, все же она ничем отменена быть не может. Поэтому слово «выдает» мысль, как бы ее ни скрывать. К тому же в условиях тоталитарного режима слово было целиком ритуализировано, заведомо наполнено ложью. В результате возникало обратное соотношение между Словом и Мыслью: не Мысль управляла Словом, а, наоборот, Слово главенствовало над Мыслью. Извращение, таким образом, проникало в самый центр Человека, в сердцевину его Я — в область мышления. Снять коросту ритуализации и пробиться к живой, пульсирующей плоти слова было подчас совсем непросто. К тому же ее могло там вообще не оказаться. Слово лишалось истинного своего «хозяина» — значения, которое подменялось мнимым. Советская цивилизация была цивилизацией вымороченного слова. Все, что могло быть прочитано и понято, не было надежным с точки зрения соответствия реалиям или истине.

Конечно же, и музыка, притом весьма усиленно, подвергалась ритуализации, ее тоже стремились выхолостить, тем более, что оформлять ритуалы — ее давняя «профессия». И все же именно музыке в ряде случаев удавалось обойти препятствия, хотя для этого ей порой приходилось изобретать свой вариант «эзопова языка»… Вот почему задолго до того, как «двоемирие» homo soveticus было обнаружено журналистами, стало объектом внимания советологов, а затем и предметом изучения социологией и психологией, оно поселилось в музыке, а точнее — в музыке Шостаковича: в его симфониях — жанре, который самой своей историей был подготовлен для выполнения подобных художественных задач.

Надо, однако, признать, что для Шостаковича проблема «двоемирия». имела не просто творческое, но и

[19]

автобиографическое значение. По сути, все его творчество и вся его жизнь стали воплощением трагического раздвоения личности. По своей природе Шостакович был личностью чрезвычайно цельной и болезненно воспринимал любые вмешательства в его духовный мир. Вместе с тем он трезво отдавал себе отчет в том, в какой стране живет, а значит и в неизбежности подчинения жестоким правилам «ритуального поведения». И, надо признать, выбрал оптимальный вариант. Он предпочел скрытому, застенчиво-трусливому камуфляжу откровенное размежевание: кесарю — кесарево, а все остальное — искусству. Этим он давал ясно понять, каково подлинное назначение всех этих «Песен о лесах» или «Над Родиной нашей солнце сияет» и как именно следует к ним относиться. Шостакович, конечно, был «данником» режима, но не «вассалом». «Данью» он пытался «откупиться» и оградить территорию подлинного искусства от идеологических посягательств. На время это удавалось, но силы были слишком неравными, и расплата неизбежно настигала: за каждым новым приступом идеологической паранойи (1936, 1948) следовали периоды травли, забвения и материальных лишений.

И все же деление творчества на две неравные части — «для них» и «для себя» — было лишь внешним проявлением «двоемирия». Гораздо важнее то, что оно проникало в самую сердцевину музыки Шостаковича, в ядро его симфонических концепций. Невозможно пройти мимо того факта, что, по крайней мере, в центральных симфониях (а в двух — Пятой и Восьмой — достаточно определенно), полярные силы «симфонического сюжета» представляют собой разные формы существования одного и того же тематического материала. Факт этот, разумеется, не укрылся от внимания исследователей. Так, Г.Орлов интерпретирует превращение темы главной партии первой части Пятой симфонии в свою противоположность в момент кульминации разработки как реализацию «томительных предчувствий»[4]. М.Сабинина более точна и пишет, что «жестокий образ разработки целиком вырастает из меланхолических раздумий главной партии, и, следовательно, злое, враждебное дано как изнанка человечного»[5]. В этой «изнанке» суть дела. Даже если бы превращение темы-медитации в наглый агрессивный марш произошло только в одной Пятой симфонии, то и в таком случае к этому факту следовало бы отнестись со всей серьезностью: слишком уж удалены друг от друга в смысловом отношении начальный и конечный пункты развития. Но аналогичная трансформация почти в точности повторяется в первой части Восьмой симфонии; затем мы обнаруживаем явные интонационные сходства между главной, «героической» темой первой части Седьмой симфонии и зловещей «темой нашествия», а при желании можно усмотреть завуалированные связи между темой начального, «баховского» Largo и тематизмом разухабистого финала Шестой. Если же расширить сферу наблюдений и включить в нее все многочисленные случаи функционирования «тем – оборотней» (М. Друскин), то на их фоне все перечисленное уже не покажется случайностью, а, напротив, предстанет в качестве ипостасей единой закономерности. И тогда надо будет вести речь о некоторых общих свойствах в характерном для Шостаковича построении семантического слоя музыки (и симфонии прежде всего). В таком случае не лишним будет вспомнить, что сам композитор считал свои симфонии произведениями программными и, думается, не лукавил, ибо писал об этом в те годы, когда от него могли потребовать отчета о содержании «программ» и когда много легче было бы спрятаться за хрестоматийной обобщенностью «чистой» музыки. Но если симфонии Шостаковича и в самом деле программны, то превращение звучащей в напряженной тишине одинокой темы – мысли (к которой, словно к голосу своей души, прислушивается «герой» симфонии) в блестящий, словно начищенные военные сапоги, наглый марш нельзя рассматривать в качестве рядового момента тематического развития; напротив, есть все основания считать его значимым фактом драматургической концепции.

Между тем, с чисто музыкальной точки зрения в самой этой трансформации нет ничего экстраординарного. Со времен вариаций на остинатный бас до монотематизма Листа музыка прошла такую школу тематических превращений (в том числе и жанровых, а здесь они — главные), что события, совершающиеся в музыкальной ткани симфоний Шостаковича, поражают не столько самим фактом тематических превращений, сколько их смыслом. Речь идет в данном случае, конечно, о внемузыкальном смысле. Любая внемузыкальная интерпретация допустима, если она опирается на факты самой музыки и если постепенное накопление признаков совершенно естественно подводит нас к тому моменту, когда включение всеобъясняющего логоса становится насущной потребностью. В этот момент мы переступаем из области собственно музыкального в область внемузыкальных соответствий. При сопоставлении основной темы главной партии первой части Пятой симфонии с кульминирующим маршем в разработке таким мостом, через который мы переходим на «другой берег», как это часто бывает, оказывается жанр. Ниже мы представим два списка признаков. При этом по вертикали мы получим ряды соответствий, накопление которых будет постепенно укреплять определенное качество, а по горизонтали — два ряда антитез:

главная партия кульминация

медленный темп быстрый темп

piano fortissimo

мелодика ритм

монодическое начало гармония

solo tutti

«чистая музыка» бытовой жанр

статика кинетика

эмоция характеристика

медитация действие

непосредствен- опосредованное высказывание

ное высказывание (символы, маски)

индивидуальное коллективное

Совершенно ясно, что антитеза индивидуальное — коллективное равнозначна антитезе Я — Анти – Я, а реализованный тематическим развитием вектор движения от Я к Анти – Я выступает в качестве драматургического стержня разработки. Таким образом, не остается сомнений в том, что разыгранная в разработке первой части интонационно-тематическая коллизия раскрывает доступными музыке средствами ту самую раздвоенность сознания, о которой шла речь выше. При этом и сам ход развития, и полярность его крайних точек убеждают в том, что цель композитора заключалась в том, чтобы представить единое как разное.

Этот драматургический замысел воплощен с железной логикой, исключающей его неопределенные интер-

[20]

претации. Закодированная в звуках идея расщепления сознания на противоположные сущности с явной тенденцией перерождения Я в Анти – Я становится темой произведения в широком смысле этого слова.

О том, что перед нами не случайное, а продуманное композиционное решение, свидетельствуют два его важных следствия.

Первое относится к пересмотру структуры, а следовательно, и семантического потенциала сонатного аллегро. Исследователи давно обратили внимание на характерность для Шостаковича медленных экспозиций. Не менее важно, однако, что истинный темп сонатного аллегро все же восстанавливается, но именно в момент кульминации, то есть тогда, когда уже сформирована антитеза главной партии. Таким образом, меняется весь темповый план первой части, а поскольку темп является фундаментом музыкальной структуры, легко предположить, что за этими изменениями скрываются какие-то существенные сдвиги в семантическом архетипе сонатной формы. Действительно, медленная экспозиция свидетельствует, по крайней мере, о двух важных моментах. Во – первых, она лишается внутреннего конфликта, в ней преобладает некая единая, варьируемая семантическая плоскость (сфера Я – сознания); тем самым конфликт выносится за ее пределы. Действительно, он предстает сформировавшимся только тогда, когда на кульминации в быстром движении возникает марш. Процесс экспонирования, таким образом, распространяется на разработку, но его особенность в том, что антитеза дается не как нечто готовое, сформировавшееся до симфонии, за пределами ее текста, а в самом его становлении. Другими словами, экспонирование и действие соединяются в единый процесс. О том, что для Шостаковича размежевание Я и Анти – Я имело принципиальное значение, свидетельствует Десятая симфония, где этот конфликт вынесен за пределы первой части вообще (наблюдение Г.Орлова); впрочем, нечто подобное можно заметить еще в Шестой симфонии (хотя и в другом плане). Во-вторых, благодаря медленной экспозиции в семантический слой первой части включается медитативный аспект, в норме, как известно, присущий медленным частям цикла; это, в свою очередь, приводит к замене семантической доминанты первой части — действие (homo agens) — синтезом медитация-действие (homo meditans – agens).

Второе следствие относится скорее к области метафизических интерпретаций музыкальной символики. Не будет преувеличением сказать, что сверхтемой жанра симфонии в целом всегда была проблема жизни и смерти, добра и зла, человека и судьбы. Трактовалась она по-разному, но, начиная с Бетховена и кончая Малером и Скрябиным, силы, противостоящие жизни, добру, Человеку, всегда рассматривались как трансцендентные, внеположные реальности и потому обозначаемые абстрактными символами типа трубных гласов,«стука судьбы» или традиционной секвенцией Dies irae. Шостакович делает нечто противоположное. Он «спускает» зло с небес на землю, обозначая его посредством знаковых элементов бытовых жанров. Более того, бытовой жанр становится объектом деформации, окарикатуривания. Жанр как бы «опускается» композитором ступенью ниже его реальной ценности и благодаря этому превращается в художественный символ отрицательных сил. Это снижение зла не может означать ничего другого кроме его деидеализации. У Шостаковича зло имеет сугубо земное происхождение, что подчеркнуто и самим его происхождением (Я – Анти – Я). Значит, зло есть порождение человека, и именно он несет за него всю полноту ответственности. Здесь мы возвращаемся к той этической мотивации симфонических трагедий Шостаковича, о которой шла речь выше. «Сон разума рождает чудовищ», – сказал Гойя. «Сон совести превращает в чудовище самого человека», – мог бы добавить Шостакович. Предстоит еще подумать, в какой степени шостаковическую тему ответственности личности можно связать с известными постулатами христианства об изначальной греховности человека. Зато аналогия с Достоевским напрашивается здесь как бы сама собой. Тем более, что его влияние не обошло стороной Шостаковича и сказалось, в частности, на трактовке образа Катерины Измайловой, несмотря на лесковский первоисточник оперы.

Итак, раздвоение личности, допускающее всесилие зла, было понято Шостаковичем как источник трагедии человека XX века. Тем самым внутренний конфликт, заключавшийся в феномене «двоемирия», обретал нравственно-философский смысл и становился проблемой этических оснований существования человека.

СИМФОНИЯ-АНТИУТОПИЯ

Некоторые особенности «сюжетов» симфоний Шостаковича подсказывают неожиданную параллель с романами-антиутопиями XX века. Речь идет, разумеется, не более чем о метафоре и, следовательно, о непреднамеренных сходствах в самом направлении мысли художников одного времени. Но справедливо напомнить, что метафора всегда имела объяснительную силу, не говоря уже о художественной функции.

Близость заметна прежде всего в самом объекте художественного анализа. Это тоталитарная система, а значит, человек, схваченный в ее тиски и неизбежно оказывающийся перед выбором между «жизнью во мгле» и гибелью ради идеи. Мотив раздвоения личности, один из типичных для романов-антиутопий, так или иначе присутствует у О. Хаксли, Дж. Оруэлла, Е.Замятина. Но имеются и другие сходства. Например, явная обличительная тенденция, столь характерная для романов-антиутопий, которая, правда, у Шостаковича принимает более сложные, завуалированные формы. И все же тот факт, что у Шостаковича образы зла резко снижены, обытовлены, окарикатурены, переведены из области вечных категорий в контекст злободневной современности, также сближает его с авторами антиутопий. Сочетание бытового начала, карикатурности и гротеска свидетельствует о том, что обличение является одной из сопутствующих целей, а способы обличения, как известно, традиционно принадлежат сфере комического. Если учесть, что романы-антиутопии, по сути, являются сатирическими памфлетами и не обходятся без комического элемента (вспомним хотя бы «Скотный двор» Дж. Оруэлла), то близость к ним некоторых сторон симфоний Шостаковича не покажется слишком большим преувеличением. Тем более, что пласт комического несет у него активный отрицательный заряд. Это относится не только к скерцозной сфере, которая уже в силу своей традиционной семантической функции вводит в симфонию комический элемент, а значит, и создает предпосылки для его преобразования в злое комиче-

[21]

ское, но и для тех же маршей, которые, по крайней мере, поначалу кукольно смешны и, кажется, не таят в себе ничего угрожающего. Страшными они становятся позже. В этом и состоит метод композитора. Он подвергает анализу реальность и обнаруживает зло в обычном, повседневно-бытовом. Зло ходит рядом, живет по – соседству. Смерть не желает вставать на котурны, избегает торжественности и боится словесного обозначения. Зло вырастает из реальной почвы, жизнь пронизана им, оно «такое же, как мы». Первоначальная неразличимость зла, его неотделенность от форм жизни, стертость становится исходной точкой вхождения в конфликтную ситуацию, по мере развертывания которой зло все отчетливее обнаруживает себя, все более расходится с жизнью. Это обытовление зла с последующим его разоблачением весьма типично для романов-антиутопий, где в самом контексте жизни, его формах, (фактически искусственно сконструированном быте) закодирована исходная враждебность тоталитарной системы человеку. Этим же Шостакович особенно близок Кафке и Платонову. Скерцозная сфера, символизирующая функцию homo ludens, подвергается переосмыслению в соответствии с задачами обытовления и разоблачения зла, наполняя широкие симфонические пространства гротескно деформированными элементами музыкального быта. Так сама традиция симфонической музыки помогает композитору находить «эзопов язык» для выполнения своей сверхзадачи.

И все же сопоставление симфоний Шостаковича с жанром романа-антиутопии объясняет только одну из их граней, хотя, возможно, именно ту, которой они весьма близко подходят к современным тенденциям в литературе XX века. Нельзя не признать, что симфонии Шостаковича шире, глубже и многообразнее любого из таких романов уже потому, что являются подлинными трагедиями и отнюдь не ограничиваются сугубо обличительными целями. Мощный пласт философского осмысления реалий, тонкий психологический анализ сложного духовного мира «героя» выводит эти произведения далеко за рамки жанра антиутопии, с его известным схематизмом и «заданностью» социальных концепций.

Тем не менее мы не склонны отказываться от понятия симфонии-антиутопии, но уже по другой причине — особого положения симфоний Шостаковича в истории этого жанра.

Симфония рождалась как классицистская утопия, оплодотворенная идеями века Просвещения и увидевшая современный ей патриархальный Мир совершенным, гармоничным, уравновешенным. Таким же прорисовывался сквозь эту картину благополучного Мира и образ Человека, для характеристики которого история стихийно отобрала наиболее существенные стороны его экзистенциальной природы: действие (homo agens), медитацию (homo meditans), игру (homo ludens) и единство с социумом (homo communis). Бетховен, в котором нередко видели предтечу романтизма, на самом деле полностью разделял сформировавшийся в раннем классицизме тип симфонии, но вывел ее на новые рубежи, дополнив раннеклассическую наивную идиллию осознанной утопической идеей. В самом деле, чем, как не утопией в звуках, явилась Девятая симфония? Но, по сути, все бетховенские симфонии распределились между двумя вариантами утопической концепции — героической и пантеистической. Романтическая симфония выступила как продолжение и вместе с тем как антипод классицистской. На всем протяжении своей более чем вековой истории она вела неутихающий спор с классицистской утопией, черпая в ней стимулы для своего развития и находя все новые и новые контраргументы. Эта полемика шла с переменным успехом и достигала пика напряженности в период позднего романтизма. Именно тогда в симфонии стали накапливаться черты, опровергающие самое возможность достижения на земле гармонии. В симфонии заметно усиливались трагические аспекты, все чаще складываясь в единую концепцию, в которой все больше давали о себе знать дисгармония, неуравновешенность, неразрешимая конфликтность. Соответственно происходило перераспределение семантических функций, что особенно явственно сказалось на финале, который нередко представал в качестве трагического итога; менялась структура симфонического цикла, в нем нарастали нарушения канона, расширялся масштаб частей, умножалось их число, усиливались тенденции преодоления замкнутости целого, тяготение к «открытой форме». Эти процессы, правда, не были строго последовательными, и периодически возникали возвраты к классической норме, но общая тенденция все же возобладала: XX век дал так много аргументов против какого – либо утопизма, что окончательно покончил с верой в достижение на земле гармонии и братства. Дважды за его историю «миллионы обнимались» в смертельных объятиях, а эксперименты над человеческим жизнеустройством навсегда подорвали доверие к разуму. Симфония, столь чуткая к любым изменениям, не могла пройти мимо этого мрачного* итога двухтысячелетней истории человечества, завершив свой путь полным отказом от утопической концепции…

В противоположность классицистской симфонии, с ее патриархальной идиллией, мы находим в симфониях Шостаковича потрясающие своим трагизмом картины вздыбленного, развороченного катастрофами мира, исполненного дисгармонии и страданий. Вместо целостной личности, в которой все стороны идеально сбалансированы, — личность, пораженную собственной раздвоенностью, превращающуюся в свою противоположность и пожирающую самое себя. Естественное тяготение к положительному итогу сменяется пессимизмом, ожиданием новых катастроф. Шостакович писал летопись своего времени, писал жестко и честно, но при этом с горячим чувством ненависти к палачам и сострадания к жертвам. Он обличал зло как факт своего времени и не обманывался относительно природы Человека. Никогда еще сомнения в человеческом разуме не звучали в музыке столь весомо, убедительно и громко. Никогда еще человеческое Я не подвергалось такому беспощадному анализу. И никогда еще общий трагический итог не подкреплялся столь мощными аргументами музыкально-драматургических конфликтов. Трагедия Человека и Человечества открывалась во всей своей бездонной глубине, и в результате на смену прекраснодушной и трогательно-наивной в своей детской простоте классицистской утопии пришла жесткая по своим выводам и резкости обличения антиутопия XX века.

Так симфонии Шостаковича завершили логический круг развития жанра симфонии. Диалектика этого завершения состоит в том, что не только по внешним признакам, но и по своей архетипической структуре жанр

[22]

сохранил присущие ему типологические признаки, ограничившись внутренним перераспределение семантических функций, но коренным образом изменился в своем глубинном философском аспекте, придя к полной противоположности по отношению к исходной точке своей истории.

Это не означает, что после Шостаковича или при его жизни не создавались выдающиеся партитуры. Но все, что писалось после Шостаковича (не в хронологическом, а в логическом смысле этого слова), было уже не столько дальнейшим развитием жанра, сколько рефлексией на историю жанра, если не всей европейской музыки в целом (Л. Берио, В. Лютославский, А. Шнитке и др.). Поэтому правильнее было бы называть этот период постсимфоническим. Частица «пост» оправдана в данном случае тем, что если не все, то, по крайней мере, многие, и притом лучшие, симфонии этого периода возникают не столько как непосредственное высказывание («прямая речь»), сколько в качестве некоего художественного анализа исторического материала, вследствие чего между автором и конечным результатом его труда оказывается целая система объектов-посредников — элементов стилей прошлых эпох, жанровых признаков и т.д., и т.п., то есть структур, принимающих фактически знаковую функцию («косвенная речь»). Первичность сохраняется только на уровне общей концепции, в то время как музыкальный материал зачастую намеренно вторичен. Идет обсуждение истории искусства средствами самого искусства. Искусство подвергает себя самоанализу. По сути, в таком подходе к художественному высказыванию продолжала действовать авангардная эстетика. Если авангард интересовался в первую очередь синтаксическими проблемами, то теперь исследованию подвергалась семантическая структура музыки, актуализируемая при помощи цитат, квазицитат, аллюзий и других образований вторичной природы. Обретаемый конечный стилевой результат можно было бы обозначить как метастиль, поскольку благодаря интеграции различных стилевых элементов он обретал способность выражать к ним свое отношение, «судить» о них и об их роли в истории музыки, занимал положение как бы над стилями, становился посредником между ними. Иногда такой подход к целям художественного творчества (например, в живописи) связывают с тенденциями поставангарда, что, наверное, имеет серьезные основания. Нас же здесь больше интересует другое. Элемент историко-стилевой рефлексии присутствовал уже в музыке Шостаковича, в его опытах «опосредования» музыкального высказывания, создающих эффект косвенной музыкальной речи. Этот опыт, безусловно, был ассимилирован полистилистикой (или апеллятивной техникой), что и привело в конечном счете к появлению феномена метастиля. Надо, однако, заметить, что обращение Шостаковича к любым видами структур – посредников никогда не было самоцелью и, напротив, всегда оставалось только средством решения стратегических задач, выдвигаемых симфоническими концепциями. К подобного рода структурам мы теперь и обратимся.

ПРИЕМЫ ТАЙНОПИСИ

Шостакович создал свой вариант художественного языка симфонии. В нем легко прослушивается история европейской музыки Нового времени (скажем, от барокко до XX века) и жанра симфонии в том числе. При желании можно проследить происхождение тех или иных приемов, найти их «первоисточники» и понять их место и значение в стилевой системе композитора. Нет сомнения в том, что прошлое очень помогало Шостаковичу выразить настоящее и не мешало создавать свой неповторимый стиль. В этом смысле он был антиподом Скрябина или, скажем, Дебюсси, но зато принадлежал к тому же типу «объединителей» европейской музыки, что и Бетховен, Чайковский или Малер.

Каждый жанр вырабатывает свой художественный язык. К тому времени, когда Шостакович вступил на стезю симфонизма, последний уже пережил период своей высшей зрелости в творчестве поздних романтиков (Лист, Брамс, Брукнер, Чайковский, Малер) и располагал разветвленной системой средств для воплощения самых сложных интеллектуальных построений. Специализация этих средств формировалась в соответствии с теми художественными задачами, которые множились и накапливались в процессе эволюции жанра симфонии и которые в целом можно разделить на три категории:

— выражения, обусловленного «прямой музыкальной речью», (непосредственным эмоциональным высказыванием);

— изображения, вызванного, во-первых, построением логично развивающегося «симфонического сюжета», а во-вторых, нередким включением в концепции симфонии изобразительных деталей;

— обозначения или символизации, связанных с персонификацией «сил действия» и «контрдействия», необходимостью точного указания на роль того или иного тематического образования в общей концепции симфонии.

Понятно, что все три функции, как правило, взаимодействовали, и предпринятое здесь их разделение преследует чисто аналитические цели.

Нет нужды доказывать значение в симфониях Шостаковича прямого эмоционального высказывания — это вообще одна из сильнейших сторон его музыки. Однако не лишним будет отметить усиление в его симфониях также изобразительного начала, причем прежде всего в построении событий «симфонического сюжета». По сути, Шостакович создавал свой вариант «инструментального театра», но не в постмодернистском значении этого понятия, а скорее более близкий искусству кино, с которым композитор смолоду активно сотрудничал. Все тематические трансформации, о которых шла речь выше, связаны с четким обозначением персонажей на разных стадиях их симфонической судьбы; причем их внутренняя сущность неотделима от их внешнего облика, движения, поведения. Само симфоническое развитие совершается как изменение масштаба образа, как его чисто пространственное разрастание, что по смыслу очень близко киноприему смены дальнего плана крупным, ближним. Благодаря всему этому симфония Шостаковича воспринимается как наглядно разворачивающееся действие.

Опыт кино мог повлиять и в другом отношении. Не исключено, например, что прием явного снижения образов зла, о котором говорилось выше, сложился под воздействием поэтики мультипликационного гротеска. Во всяком случае, в нем нетрудно заметить подмену реального персонажа окарикатуренным, условным.

[23]

Здесь мы сталкиваемся с еще одной особенностью поэтики Шостаковича — ролью в системе его художественных средств маски, символа, а следовательно, и методов зашифровки и расшифровки. Все эти случаи связаны с тем, что выше было названо косвенным высказыванием, с действием структур-посредников. Композитор не питал особых надежд на то, что «чистая» музыка, к которой он почти целиком обратился после разгрома «Леди Макбет», окажется ограждена от карающей длани политической цензуры. Ему предстояло найти такой способ самовыражения, который позволил бы, с одной стороны, полностью реализовать свои идеи, а с другой, — минимизировать поводы для новых гонений. Между Четвертой и Пятой симфониями он оказался перед трудным выбором и непростыми решениями. Язык симфонии давал ему возможность сказать многое, опираясь только на стереотипы жанра. Вместе с тем композитор должен был переосмыслить их таким образом, чтобы сквозь условности языка симфонии проступили бы четкие контуры современности. Его послание людям должно было быть услышано. Иными словами, композитор был вынужден выработать особый, музыкальный вариант «эзопова языка». И такой язык был им создан.

Особый интерес в связи с этим вызывает «персонажный слой» симфоний. В соответствии с его расчленением на сферы Я и Анти – Я в симфониях совмещались две формы высказывания — непосредственная и опосредованная. Для сугубо замкнутого внутреннего пространства Я – сознания существовал принцип непосредственного высказывания, так сказать, «прямой речи», чему способствовали традиции медитативных разделов цикла. Сюда допускался только один символ — монограмма DSCH, имевшая автобиографический смысл, что было, конечно, весьма символично, но из чего не следует делать вывод о полной автобиографичности творчества Шостаковича*. Монограмма лишь указывала на причастность личности композитора к процессам, которые станут предметом отображения в симфонии, но сами эти процессы объективны, как жизнь. Что же касается внешнего пространства, сферы действия Анти – Я, то именно здесь композитор остро нуждался в «эзоповом языке» масок и символов, то есть в знаках-посредниках, или, иначе, в опосредованном высказывании, в «косвенной» форме музыкальной речи. Именно здесь композитор и обращался к языку улицы, к низким бытовым жанрам, то есть к реальному материалу, скомпрометированному еще до того, как он вошел в симфоническую ткань, но материалу при этом еще больше «пониженному» благодаря средствам деформации. Этим достигался эффект усугубления, гиперболизации низкого. Так совершалось обличение зла, но одновременно в ходе развития происходил его «физический рост». В результате, ничтожное становилось квазиграндиозным, муляж оживал и превращался в смертоносную силу. Тем самым композитор обнажал суть конфликта: угрозой существованию человека оказывалась на сей раз не трансцендентная власть рока, а нечто отвратительное, выросшее из самой природы человека, из малодушного попустительства злу, из «сна совести». Раздувшееся до грандиозных размеров низкое, претендующее на «величие» ничто — в основе этого превращения по сути лежала идея абсурда. Но такова была и реальность, и композитор произносил ей суровый приговор.

Однако его надо было понять, «вычитать» из той звуковой коллизии, которая развертывалась перед слушателем. Композитору надо было найти такую форму, которая была бы адекватной конфликту, но вместе с тем оказалась бы достаточно закамуфлированной.

Нельзя, поэтому, обойти вниманием вопрос о роли бытовых жанров как элементов фольклора — вопрос, надо сказать, вполне хрестоматийный для истории русского симфонизма. То, что городские бытовые жанры имеют в конечном счете фольклорное происхождение, не требует подтверждений. Известно и то, что Шостакович был не первым, кто стал подвергать эту область музыки деформации, — до него это делали Малер, Стравинский (прежде всего, в «Петрушке»), Прокофьев (в «Шуте»). Почему же городской фольклор допускал деформацию, в то время как на крестьянском словно лежало табу? Этот вопрос требует отдельного обсуждения, невозможного в данной статье, поскольку он затрагивает глубинные слои поэтики народного творчества. Что же касается Шостаковича, то по тому, как композитор обращался с материалом городского фольклора, можно заключить, что как раз его-то он в качестве фольклора никогда не воспринимал и потому не испытывал к нему никакого пиетета. Перед собой он видел нечто совсем иное — музыкальный язык городской люмпенизированной массы, потенциально агрессивной, таящей в себе опасность, готовой по любому приказу убивать, жечь, уничтожать; массы, лишенной нравственных идеалов, веры в человека и тем более в Бога, насильно оторванной от вековых народных традиций и не обретшей никаких иных, кроме того суррогата, который вдалбливала в нее официальная пропаганда. Этот язык становился обобщенным символом определенной социальной среды, угрожающей самому бытию человека, подстерегающей его на каждом шагу, чреватой всеобщей катастрофой. Именно псевдодемократизм языка городских низов и допускал его деформацию.

В таком отношении к «городской речи» Шостакович был не одинок, и первым приходит здесь на ум имя Зощенко. Между этими художниками имелись поразительные сходства. Хотя Зощенко, как известно, не писал романов-трагедий, которые можно было бы поставить рядом с симфониями-трагедиями Шостаковича, мир, который он изображал в своих коротких рассказах и фельетонах, трагичен по своей сути. Недаром писатель удивлялся, почему его творения вызывают у читателей смех, а не содрогание. Он моделировал своих героев (как это присуще литературе) через их речь, но с той особенностью, что, не имея возможности вынести лексику подворотен на страницы газет и сборников, он сознательно конструировал ее литературно приемлемый эквивалент. Речь представала перед читателем искаженной, искривленной, будучи по сути вербальным слепком психики персонажей. Поэтому она становилась гигантским символом маргинала и его быта. То была жизнь на рубеже культуры и антикультуры. Писатель работал на острой грани, рискуя скатиться то к фельетонной развлекательности советской «сатиры», то впасть в пафос

[24]

обличения, но не скатывался и не впадал, веря, что речь его героев не требует комментариев.

Шостакович шел, в общем, сходным путем. Все эти польки, галопы, канканы, тустепы, фокстроты, кадрили, которые смертельным вихрем проносились в его симфониях, — не что иное, как тот же язык площадной антикультуры, язык массовых гуляний и гулянок, домашних танцулек и танцплощадок, к тому же порядком уже поистертый, устарелый и уже по этой причине лишенный ценности. Он мог быть только отрицательным символом — символом антидуховности и, по сути, антижизни. Не случайно он так легко перевоплощался у Шостаковича в образы смерти, уничтожения. Жизнь лишь внешне была жизнью, но по смыслу своему оставалась выхолощенным, пустым прозябанием, лишенным индивидуального содержания, и соседствовала с нежизнью, ибо легко в нее переходила. Любой человек мог незаметно оказаться за пределами нормального бытия. Символ расширялся, охватывая реально – нереальный мир бытия – небытия, где стирались границы между добром и злом, правдой и ложью. Деформированной жизни отвечала деформация как метод художественного воплощения. Он обладал огромной силой — даже не просто обличения, а полного и категорического отрицания. Зощенко приходилось камуфлировать сущность своих героев с помощью «общественно полезных», якобы сатирических сюжетов из бытовой жизни. Шостакович в этом не нуждался, поскольку симфонический цикл, традиционно включавший бытовые жанры, как бы легализовывал обращение к сниженной лексике. Обычно она концентрировалась в третьей и четвертой частях, но в принципе могла появиться в любой другой. Скерцозность есть специфически музыкальное преломление смеховой, карнавальной культуры, совершенно не случайно оказавшейся активной участницей серьезных, подчас трагедийных симфонических концепций. Определенная сторона человеческого бытия, связанная с миром игры (homo ludens), всегда балансирует на грани комедии и трагедии, готовая превратиться либо в ту, либо в другую. Шостакович реализует эту возможность, и в определенной плоскости его скерцо выступают составной частью «симфонических сюжетов», помогая аргументировать трагический итог.

Скерцозная лексика, бесспорно, создавала благодатную интонационную среду для развертывания метода маски, маска же открывала поистине неисчерпаемые возможности для интерпретации трансформирующейся реальности, где рационально постигаемое причудливо переплеталось с иррациональным и где грань между жизнью и абсурдом окончательно стиралась. Можно увидеть в этом сходство с Зощенко или Хармсом, а можно усмотреть и более глубокие корни, скажем, воздействие Гоголя, с поэтикой которого композитор вплотную соприкоснулся в работе над оперой «Нос». Гоголевский маскарад и в «Ревизоре», и «Петербургских повестях» мог явиться тем пережитым художественным опытом, который подсказал композитору принцип маски.

Надо заметить, что маска как прием для Шостаковича вообще была достаточно органичной формой самовыражения. Те, кому приходилось видеть, слышать Шостаковича или читать недавно опубликованные «Письма к другу», могли заметить, что маска вошла в ткань поведения и речи композитора, особенно, если иметь в виду официальную речь. Но дело в том, что ритуализированный стиль проникает и в сферу личного общения. То был сознательный прием. Вот образчик типичного для писем Шостаковича к Гликману эпистолярного стиля: «Я получил пластинку с Реквиемом Бриттена. Я кручу ее и восхищаюсь гениальностью этого творения. Это на уровне «Песни о земле» Малера, и ряда других великих созданий человечества. Слушая Реквием Б.Бриттена, как-то мне веселее, еще радостнее житъ[6]. Нетрудно узнать в последнем предложении парафразу известного высказывания Сталина из речи на XVIII съезде ВКП (б), произнесенной в разгар жесточайших репрессий: «Жить стало лучше, жить стало веселее». Письма Шостаковича буквально пестрят подобными парафразами официальной фразеологии. И не только в тех случаях, когда он наверняка уверен, что они подвергаются перлюстрации, но и в других, когда просто возникала возможность отвести душу пародированием, намеренным издевательством над официальной риторикой. Надо, однако, сказать, что Шостакович был в этом не одинок. В те времена подобная манера изъясняться вообще была в ходу у интеллигенции, особенно художественной. Суть этого пародирования заключалась в том, чтобы с помощью скрупулезного воспроизведения нелепостей ритуализированной фразеологии обнажить ее абсурдную сущность. То было отрицание через утверждение. Официальная лексика как бы выворачивалась наизнанку, обретая анекдотическое звучание. Нетрудно было угадать за такой речью ее истинных носителей.

Но принцип маскировки проникал и в музыкальное мышление композитора. Совершенно ясно, что маска нужна для того, чтобы ее затем снять и обнажить истинный лик. Однако все оказывается не так просто. В самом деле, что происходит, скажем, на кульминациях разработок первых частей Пятой и Восьмой симфоний — шифровка или расшифровка? С точки зрения смысла развития первого раздела разработки, конечно, расшифровка: Я превращается в Анти – Я, обнаруживая латентный слой личности. Но если рассматривать тот же процесс по отношению к реальности, то, безусловно, шифровка. Следовательно, мысль композитора движется, с одной стороны, от прямой речи к косвенной, но, с другой стороны, именно косвенная речь средствами символизации обнажает истинную сущность, скрытую в глубинных слоях подсознания.

Еще сложнее ходы мысли в финалах, где композитору всякий раз надлежит дать «окончательный ответ». В этом отношении предметом спора и разноречивых толкований всегда и прежде всего оставался финал Пятой симфонии. С того дня, когда устами А.Толстого он был признан свидетельством «исправления» заблудшего художника, Пятая симфония до сих пор иной раз рассматривается в качестве одного из наиболее конформистких сочинений Шостаковича*. Спорят о том, оптимистичен

[25]

или трагичен финал этой симфонии, что отобразил композитор — «становление личности» советского интеллигента в период «великих строек» (и, добавим, великих репрессий) или что-то другое — подход, который иначе, чем примитивным назвать нельзя. Великое художественное произведение объективно по отношению к Миру, оно вершит суд над жизнью, не заглядывая в глаза власть предержащих. Разумеется если это, действительно великое творение, а по отношению к Пятой симфонии в этом вроде бы никто не сомневается[8].

Но оставим полемику, она могла бы быть и более подробной. Финал, как известно, тематически связан с первой частью, а конкретно — с основной темой ее главной партии. Это как бы то же «действующее лицо», но теперь уже обретшее положительную активность и не превращающееся в свою противоположность. Борческое начало пронизывает финал единым энергетическим током. Восхитительная, широкая как песня, лирическая тема всегда служила тем аргументом итогового значения, который склонял иных критиков к точке зрения, высказанной А.Толстым: «Исправился – таки, наконец!» Однако даже по своему местоположению в середине части эта тема не может «работать на итог», не говоря уже о том, как завершается изложение темы и что следует после нее. Завершение темы — еще один характерный образец типичного для Шостаковича «слома», сникания, которым пронизан весь медитативно-лирический тематизм симфонии, начиная с ее «эпиграфа». Особенность же данного слома в том, что он вызывает сразу две ассоциации. Первая — с главной темой первой части, что вполне естественно ввиду ее лейттематической функции в симфонии в целом; ее появление после ослепительного мажора побочной партии финала звучит многозначительным напоминанием и вносит столь важный для общей концепции элемент скепсиса. Но эта же нисходящая последовательность, обнаруживает удивительное сходство с начальной фразой ариозо Ленского «Что день грядущий мне готовит?»: те же тональность (ми минор), звуковой состав (за исключением отсутствия опевания заключительной квинты), ритм. Момент этот мелькает в общем движении и заслоняется другими, более значительными событиями и потому вряд ли может обратить на себя внимание. Но то, что композитор, прерывая развертывание побочной партии, вводит его как бы «насильственно», подчеркивает и мелодическим ходом вверх на соль, и неожиданным вторжением ми минора после солнечного ля мажора, все это несомненно. Случайное совпадение? Вполне возможно. Но очень уж подходит по своему смыслу фраза Ленского к той ситуации, которая разыгрывается в партитуре: слом в «сюжете», переход от светлой темы – мечты к угрожающим событиям. Может быть, это все – таки корректно введенный символ, тайный знак? По этому поводу можно только строить догадки:

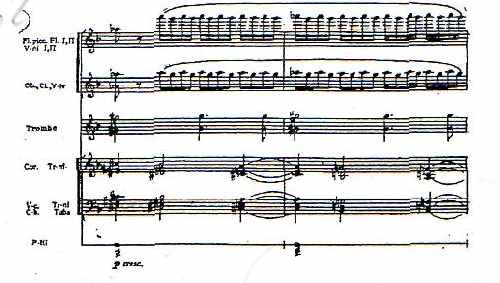

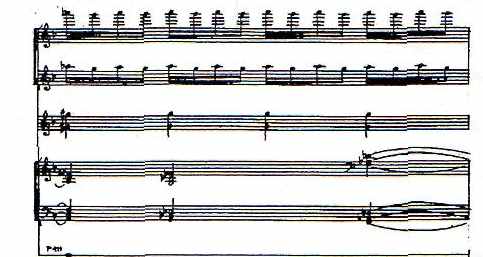

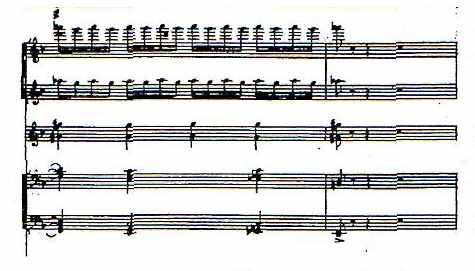

Но за ним следует еще один и уже более пространный и значительный. Сразу после «фразы Ленского» наступает драматический момент. На фоне тремоло дерева и высоких струнных в среднем регистре и в басах (валторны, тромбоны, низкие струнные) вниз движутся две параллельные «ленты» мажорных секстаккордов, в то время как трубы интонируют что-то вроде «фанфары рока». Внимательный анализ обнаруживает, что все три голоса секстаккордов представляют собой нисходящие целотонные гаммы, и знакомая ассоциация не заставляет себя ждать: в самой оркестровой ситуации мы узнаем черты строения сцены похищения Людмилы с той только разницей, что у Глинки верхние регистры (струнные, дерево) заняты изображением сверкающих молний, средние (кларнеты) держат педали-задержания, а в средних и низких (кларнеты, фаготы, валторны, альты и низкие струнные) совершается главное событие — знаменитое нисходящее движение в басах октав целотонной гаммы — этого своеобразного, придуманного Глинкой, русского аналога катабасиса. У Шостаковича же октавы заменены мощными гармоническими комплексами, составленными из трех удвоенных октавами целотонных гамм, вследствие чего идея Глинки подвергается как бы мультипликации, гиперболизируется, как бы возводится в куб. Удивительным образом совпадают и окончания эпизодов: у Глинки это уменьшенный квартсекстаккорд es—a — c; у Шостаковича — уменьшенный секстаккорд es—ges—c (то есть почти тот же самый аккорд) плюс уменьшенный септаккорд d—f—gis—h. Если для Глинки данный тип аккорда — стилевая норма, то для Шостаковича, конечно же, нечто противоположное — возврат к классической гармонии, то есть языковая цитата, акцентируемая двукратным применением и выполняющая роль стилевой аллюзии (см. пример на след. странице).

Вновь случайность? На сей раз в этом можно усомниться. Целотонная гамма — вещь столь экзотическая, что вряд ли она могла возникнуть спонтанно, и к тому же в утроенном виде, в столь усложненном, секстаккор довом наряде. Может быть, парафраза? Пересказ современными, обостренными средствами одного из самых известных мест в классической оперной литературе? Именно оперной, то есть подразумевающего определенную сюжетную ситуацию, не знать которую слушатель, а тем более профессионал, не может. Значит, снова символ, намек, который должен активизировать память, воображение и направить мысль к догадке. Главное, что убеждает в наличии «глинкинской подсказки», это оркестровка, распределение звуковых планов. Параллели наблюдаются во всем: фоновая функция верхних регистров, относительная нейтральность средних и главная, тематическая, отданная целотонному катабасису. Могла ли эта аналогия быть вызванной драматургической ситуацией? Несомненно. Что происходит с побочной партией? Она исчезает. В своем первоначальном сверкающем великолепии ей прозвучать уже не суждено. Сначала она появится как истаивающая тень у валторн (ц.112), затем в искаженном облике у высоких скрипок (Росо animato, ц.113), но это, собственно, уже не она, а скорее рефлексия на нее, воспоминание о ней, испол-

[26]

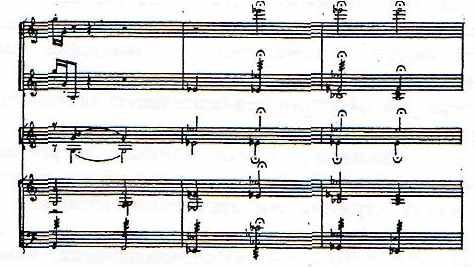

ненное боли и страдания. Упоительный образ светлой мечты уходит навсегда. Не то ли происходит и в волшебной сказке Пушкина — Глинки? Ведь все сказочные персонажи (а после работ Проппа это общеизвестно) — лишь воплощение архетипических семантических функций, и поэма Пушкина, эта восхитительная полушутливая амальгама вечных сказочных мотивов, собрала и объединила их великое множество. Тема рассматриваемого фрагмента из финала — утраченная мечта, исчезающая в небытие иллюзия, и все происходящее в партитуре далее это только подтверждает. Мы имеем в виду и медленное, словно с трудом возобновляющееся каноническое проведение в низких регистрах темы главной партии; и драматическую кульминацию, и следующее после Росо animato оцепенение. Идея симфонии возвращается на круги своя, к той точке, с которой началось музыкальное повествование в первой части. Вновь, как и в ее экспозиции, сменяют друг друга солирующие монологи, погружая слушателя в состояние глубокой медитации. И только затем гигантским усилием композитор заставляет себя выйти из затягивающей его статики. Мучительные усилия приводят к соответствующему итогу. Когда трубы достигают знаменитого си бемоль в абсолютно бесстрастном, абсолютно формальном ре мажоре, все становится на свои места: с таким трудом, с таким великим насилием над собой выжимаемый «победный гимн» в самый последний момент превращается в мучительный вопль. Именно этот вопль и есть подлинный итог симфонии, ибо после него уже ничего не звучит.

С этим корреспондируют весьма интересные наблюдения И.Барсовой относительно «участия» партитур Берлиоза, Р.Штрауса и Малера, так или иначе связан-

ных с мотивами казни, Страшного суда, они недвусмысленно указывают на трагическую суть финала Пятой симфонии. Верно и то, что при появлении Пятой симфонии далеко не все воспринимали финал как оптимистический[9]. Скажем иначе: оптимистическим его хотела видеть власть. Но все дело в том, что финал, действительно, давал повод для противоположных выводов. В этой амбивалентности и состоял, на наш взгляд, его секрет. То была еще одна маска, но особого рода, заключавшаяся в особом, двойном коде, который можно было расшифровывать и так, и эдак. Секрет состоял в композиционном построении финала: за каждым из аргументов в пользу оптимистической трактовки — побочной партией и мажорной кодой — следовали их опровержения. Слушатель мог выбрать то, что казалось ему более вероятным. Мажорные эпизоды, конечно, привлекали слух своей броской яркостью, и сделано это было, разумеется, намеренно, но именно «опровержения» несли истинный итоговый смысл финала, а следовательно, и симфонии в целом. «Имеющий уши: да слышит».

Еще сложнее реализуется принцип двойного кода в финале Шестой симфонии. Цикл Шестой всегда удивлял своей непропорциональностью: медитативная, по – баховски глубокая первая часть и затем два скерцо подряд. Причем веселый, бесшабашный (и потому весьма необычный для Шостаковича) финал резко не соответствует трагически сосредоточенному началу. Согласно распространенной в те годы официальной точке зрения, если Пятая симфония еще могла вызвать какие-либо сомнения, то Шестая окончательно их рассеивала: такой веселый и жизнерадостный финал мог написать только композитор, который действительно поверил в то, что «жить стало лучше, жить стало веселей». А как же иначе?

Оказывается, можно «иначе».

Действительно, финал Шестой буквально захлестывает безудержным весельем, казалось бы, ничем не омраченной, бьющей через край радостью жизни. Может быть, композитор и в самом деле «исправился»?

Но вслушаемся в музыку внимательнее.

Финал полон движения, натиска, напора стремительных ритмов и взвихренных интонаций; кажется, быстрый марш готов вот – вот перерасти в буйный пере-

[27]

пляс. Перед нами развертывается какое-то праздничное массовое действо — то ли демонстрация, то ли физкультурный парад. А завершающая его тема-песня, словно подслушанная у Дунаевского (впрочем, близкая и некоторым песням самого Шостаковича, например, к «Песне о Встречном»), звучит так лихо, так взахлеб, что невольно напоминает сверкающие финалы оперетт. И нет в этой музыке ничего недосказанного, все совершается здесь — теперь, все — наружу, все — напоказ.

Но странное дело: чем больше слушаешь эту музыку, тем сильнее ощущаешь ее внутреннюю пустоту. Да, она мажорна, подъемна, оптимистична, но как-то скользит мимо сознания, мимо чувства, увлекая скорее своей неуемной кинетикой, апеллируя скорее к оргиастическим инстинктам массы, нежели к интеллекту. И кажется, что кроме слепой восторженности толпы и целиком внешнего энтузиазма, кроме чисто физической, а не духовной, энергии в ней и в помине ничего нет. Слушая ее, невольно вспоминаешь слова Маяковского о «спрессованной массе», сквозь мощный голос которой не пробиться «писку единицы». Кажется, это и в самом деле вырвавшееся на волю «коллективное бессознательное», которое правит толпой, охваченной древнейшим инстинктом. Перед нами точно выписанный портрет массы. Причем портрет, не лишенный внешней привлекательности. Но именно внешней, за которой не просматривается ничего, что имело бы хоть какое-то отношение к миру чувств, идей и как – то соотносилось с интеллектуальным миром человека, раскрытым в первой части. Асимметрия налицо. Симптоматично, что на сей раз Шостакович не стремится деформировать музыкальный материал, характеризующий массу, избегает гротеска, ритмической или интонационной гипертрофии, столь свойственных ему в тех случаях, когда речь идет об изображении зла. Думается, композитор избирает здесь наиболее трудный путь: он дает портрет массы в высший момент ее торжества и упоения собственной силой. Но за броской внешностью зияет бездна бездуховности, все поглощается инстинктом толпы, охваченной единым порывом. В результате первой части, словно бы окруженной баховской аурой, противопоставлен физкультурный парад, благородной кантилене — залихватская массовая песня. В отличие от других симфоний композитор здесь не ищет общего резюме и лишь разводит полярные стороны конфликта на разные точки симфонического пространства. Ибо они несовместимы, как добро и зло, как жизнь и смерть, как отдельная личность и толпа. Все остальное слушатель должен домыслить сам…

Перед нами особый способ художественного обобщения. Композитор дает прямое изображение толпы, дает его крупным планом (на сей раз ощутимо влияние советской кинохроники) и при этом вычерпывает содержание до конца. Если в других случаях Шостакович как бы выворачивал объект наизнанку, показывая его скрытую сущность, то здесь он довольствуется «лицевой стороной», но при этом оказывается, что она ничуть не лучше изнанки. За блестящей формой не обнаруживается никаких ценностей, которые слушатель мог бы унести с собой и положить в копилку своего духовного опыта. Объект как бы саморасшифровывается, саморазоблачается, не нуждаясь ни в знаковой функции деформации, ни в гротеске. Самоутверждение приводит к самоотрицанию. Путь к выводу оказывается парадоксальным, но такова и реальность. И в конечном счете, именно осознание парадокса слушатель все-таки может «положить в копилку своего духовного опыта» и понять истинный смыл этого послания художника.

Так выясняется, что можно внешне следовать прямой форме высказывания, но при этом достичь противоположного результата. Это открытие принадлежит Шостаковичу. Но двойной код обнаруживается не сразу. Непосредственное впечатление нуждалось в переоценке post factum, в дополнительном интеллектуальном поиске. Процесс восприятия усложнялся, становился двуэтапным. Его результатом было уже не прямое соответствие форма — содержание, а возникающий над ними более высокий уровень рецепции — смысл.

Цитаты, автоцитаты, квазицитаты, стереотипизация лексики, стилевые аллюзии, знаки бытовых жанров, монограмма, парафразы, принципы двойного кода, символа, маски, мотивы – оборотни, реминисценции, интонационные арки и возвраты, тематические перевоплощения — весь этот богатейший инструментарий призван содействовать воплощению сложного, как правило, амбивалентного замысла, включающего постоянно взаимодействующие, а иногда и совмещающиеся процессы шифровки и расшифровки. Принцип двойного кода приобретает, по сути, универсальную функцию, охватывая как лексику, так и форму, проникая тем самым в состав композиционной техники. Смысл музыки постоянно балансирует на грани явного и тайного. То, что открывается непосредственному эмоциональному восприятию, нередко требует активной интеллектуальной коррекции.

Так совершается шостаковическая музыкальная тайнопись. Бывшая давней традицией литературы, с ее широкими возможностями интертекстуальных связей, она, как видим, в XX веке поселилась и в музыке. Новое время — новые песни.

Какие из отмеченных выше приемов тайнописи носили характер сознательных операций, а какие были подсказаны творческой интуицией, еще предстоит исследовать, Так или иначе, но в этой своей ипостаси Шостакович предстает как композитор с отчетливо выраженной семиотической направленностью художественного мышления. Этим он, бесспорно, выделяется среди лидеров музыки XX века и этим же подводит развитие симфонии к определенной черте, за которой открываются уже новые возможности, другие техники, другая стадия развития языка жанра в целом.

* Лаул Р. Музыка Шостаковича в контексте большевистской идеологии и практики. Опыт слушания // Д. Д. Шостакович. Сборник статей к 90-летию со дня рождения / Сост. Л. Ковнацкая. СПб., 1996. С. 141-157. (Далее – Сб. к 90-летию, с указ. стр. — Ред.).

Публ. по: Музыкальная академия. – 1997. №4.

Материал размещен 12 мая 2006 г.

[1] Юнг К. Психология бессознательного. М.,1994.С.209.

[2] Там же. С. 232.

[3] См.: Льоренте Х. -А. Критическая история испанской инквизиции. М., 1936.

[4] Орлов Г. Симфонии Шостаковича. Л.,1961. С. 80.

[5] Сабинина М. Шостакович — симфонист. М., 1976. С.117. (Далее — Шостакович — симфонист, с указ. стр. — Ред.)

* Исключение составляет Восьмой квартет, содержащий, как известно, большое число автоцитат, но здесь это оправдано замыслом; композитор подытоживает предшествующий творческий путь.

[6] Письма к другу. Дмитрий Шостакович — Исааку Гликману. СПб.- М., 1993. С. 192. (Далее – Письма к другу, с указ. стр. – Ред.)

* Рекорд в этом отношении поставил Р. Лаул в статье «Музыка Шостаковича в контексте большевистской идеологии и практики. Опыт слушания»*. Прочитав бросившиеся в глаза строки: «Похоже, что основная тема Пятой симфонии — тема вступления интеллигента в партию…», можно подумать, что автор пародирует стиль партийной прессы 30-х годов, однако, при более подробном знакомстве со статьей с удивлением обнаруживаешь, что сказано это всерьез, что автор действительно именно так и слышит эту симфонию (напомним многозначительный подзаголовок: «Опыт слушания»). Добавим, что автор принимает на веру и статью А.Толстого, считая, что придуманный писателем сюжет «действительно читается в драматургии симфонии» (С. 151) и искренне полагает, что ее темой является «чувство вины русского интеллигента перед своим народом и ответственности за его страдания при царском режиме» (там же). Кажется, что эти строки написаны не сегодня, а 60 лет назад, в 1936 году и притом в газете «Правда».

[8] Даже Р. Лаул признает, что в Пятой симфонии стиль Шостаковича «образует единство высшего порядка» (как может этому способствовать «вступление в партию», остается загадкой, ответ на которую знает, по-видимому, только автор указанной статьи).

[9] См. Барсова И. Между «социальным заказом» и «музыкой больших страстей»: 1934 — 1937 годы в жизни Дмитрия Шостаковича. // Там же. С.121-140.

(2.1 печатных листов в этом тексте)

- Размещено: 01.01.2000

- Автор: Арановский М.

- Размер: 85.6 Kb

- © Арановский М.

- © Открытый текст (Нижегородское отделение Российского общества историков – архивистов)

Копирование материала – только с разрешения редакции