А.Б. Зайцев. Японский сад. Форма и пустота (26.52 Kb)

Форма – ни что иное, как пустота,

Пустота – ни что иное, как форма.

Всё видимое пусто.

Сутра «Сердце неизбывной мудрости»

Молчание, тишина, пустота, паузы в музыке, незаполненное пространство картины, свободное пространство японского сада…

Молчание – «тиммоку» – «погружение в молчание».

Молчание – «аммоку» – «таинственное молчание»

Молчание – «харагэй» – «искусство тайных мыслей».

Молчание – «энрё сасси» – «воздержание от высказываний».

Молчание Лао Цзы – «знающий не говорит, говорящий не знает».

Известно, что чем более многозначно понятие в языке, чем больше оттенков смысла оно имеет, тем большую роль в культуре носителя языка играет то, что этим понятием обозначается. Создаётся впечатление, что молчание в общении японцев столь же значимо, как и слово. Но не только. Молчание – это ещё и способ выразить невыразимое. Когда человеку не хватает слов для проявления своих мыслей или эмоций, он замолкает или пытается выразить это невыразимое невербально: акцентирует паузы в музыке, пишет хокку, составляет икэбану, оставляет незаполненным часть пространства на картине или в садовой композиции.

По мнению большинства исследователей, существует два исконно японских элемента культуры «Страны восходящего солнца» – язык и синто, и в обеих сферах культуры молчание, пустота, незаполненное пространство играют значительную роль. Применительно к языку появился даже специальный термин – «гэнгай-но котоба» («язык без языка»), характеризующий молчание не только как паузу между словами, но и как элемент языка, несущий весомую функциональную нагрузку в общении.

То же касается и музыки. Известный американский композитор Джон Кейдж, большой поклонник чань-буддизма, в своём теоретическом сочинении «Молчание» («Silence”) уподобляет «процесс создания музыкального произведения написанию пейзажа чаньскими мастерами, которые наносили порой на шёлк или на бумагу лишь несколько мазков кистью, чтобы ещё больше выявить красоту и значительность пустого пространства» (цитируется по: Завадская Е.В. «Культура Востока в современном западном мире»). Действительно, когда слушаешь китайскую или японскую традиционную музыку, начинает порой казаться, что звуки в ней служат только для того, чтобы выявить значительность пауз.

Какими же путями проникла идея пустоты в японские сады? Почему японцы так спокойно относятся к порой огромным по нашим понятиям пространствам, просто засыпанным галькой? Для ответа на этот вопрос придётся погрузиться в глубину веков.

Первыми интерес к пустым площадкам проявили боги. Когда бог Суса-но-о-но микото (1 – Сусаноо), обладавший чрезвычайно буйным нравом, учинил в стране богов страшный погром и убил «небесного пегого жеребчика, с хвоста ободрав» («Кодзики»), Великая Священная Богиня Аматерасу оо-ми-ками (2 – Аматерасу)  испугалась и укрылась в Небесном Гроте. А поскольку она богиня Солнца, везде наступил полный мрак. Тогда боги собрались на Равнине Высокого Неба у грота и стали размышлять, как выманить из него Аматерасу. Сделать это удалось только после того, как они совершили определённые ритуальные действия, а Небесная Богиня Отважная, Амэ-но-удзумэ-но микото, опрокинув у двери грота пустой котёл, пришла в священную одержимость и в полном неглиже стала отплясывать на нём, грохоча ногами. «Тут Равнина Высокого Неба ходуном заходила – все восемьсот мириад богов разразились хохотом. Тогда Великая Священная Богиня Аматэрасу-но оо-ми-ками, странным это сочтя, дверь Небесного Скалистого Грота чуть приоткрыла и молвила изнутри: «Я скрыться изволила, из-за этого Равнина Высокого Неба вся погрузилась во тьму, да, я думаю, и Тростниковая Равнина-Срединная Страна тоже вся во тьме. С какой же стати Амэ-но удзумэ потешает [вас], да и все восемьсот мириад богов хохочут?» – так молвила» («Кодзики»). Но тут бог Амэ-но тадзикара-о-но микото, притаившийся у двери, «взял её за священные руки и вытащил» («Кодзики»).

испугалась и укрылась в Небесном Гроте. А поскольку она богиня Солнца, везде наступил полный мрак. Тогда боги собрались на Равнине Высокого Неба у грота и стали размышлять, как выманить из него Аматерасу. Сделать это удалось только после того, как они совершили определённые ритуальные действия, а Небесная Богиня Отважная, Амэ-но-удзумэ-но микото, опрокинув у двери грота пустой котёл, пришла в священную одержимость и в полном неглиже стала отплясывать на нём, грохоча ногами. «Тут Равнина Высокого Неба ходуном заходила – все восемьсот мириад богов разразились хохотом. Тогда Великая Священная Богиня Аматэрасу-но оо-ми-ками, странным это сочтя, дверь Небесного Скалистого Грота чуть приоткрыла и молвила изнутри: «Я скрыться изволила, из-за этого Равнина Высокого Неба вся погрузилась во тьму, да, я думаю, и Тростниковая Равнина-Срединная Страна тоже вся во тьме. С какой же стати Амэ-но удзумэ потешает [вас], да и все восемьсот мириад богов хохочут?» – так молвила» («Кодзики»). Но тут бог Амэ-но тадзикара-о-но микото, притаившийся у двери, «взял её за священные руки и вытащил» («Кодзики»).

Таким образом, пространство перед гротом было местом собрания богов, проведения ритуалов, а также местом свершения величайшего события – избавления мира от вечной ночи, т.е. местом священным. У людей таким местом были огороженные верёвкой и засыпанные галькой площадки, располагавшиеся на территории общинных зернохранилищ. На этих площадках проводились ритуалы, связанные с земледельческим культом. Они так и назывались – «сики» – «ритуал». Сики были совершенно пусты. На них не было ни алтарей, ни идолов. Там мог находиться только священный камень или дерево, на которые спускалось божество, но их могло и не быть. По поводу идолов следует заметить, что хотя в мифах боги – совершенно конкретные существа, имеющие имена и действующие почти как люди, правда, с несколько большими возможностями, изначально они были невидимы и бестелесны. Ками (боги) не были ни антропоморфны, ни зооморфны. Не существовало никакой иконографии ками. Это были некие духи, силы, являвшиеся магической ипостасью всего сущего, а сики – места их нисхождения при проведении обрядов. Более того, сики воспринимались не просто как места обитания божества. Обожествлялось само пространство этих чистых и ровных площадок.

Существовали и другие места поклонения – ивасака (4 – Ивасака). Это были окружённые камнями или обсаженные деревьями возвышения, в центре которых мог находиться камень-божество ивакура (5 – Ивакура). В отличие от сики, ивасака находилось, как правило, в лесу.

Существовали и другие места поклонения – ивасака (4 – Ивасака). Это были окружённые камнями или обсаженные деревьями возвышения, в центре которых мог находиться камень-божество ивакура (5 – Ивакура). В отличие от сики, ивасака находилось, как правило, в лесу.

Итак, на протяжении периода Яёй (3 в. до н.э. – 3 в. н.э.) сформировалось представление о сакральном пространстве – воплощённом в сики, и сакральном предмете – воплощённом в камнях, из которых обычно состояли ивасака. Кроме этих специально созданных мест проведения ритуалов объектами почитания служили величественные, поднимавшиеся к небу горы, сверкающие ленты водопадов, старые, причудливо изогнутые в борьбе со стихиями и временем деревья, необыкновенные скалы и камни – всё, в чём наиболее ярко проявлялась красота природы. Всё это являлось плодородной почвой для зарождения искусства садов, поразивших впоследствии весь мир.

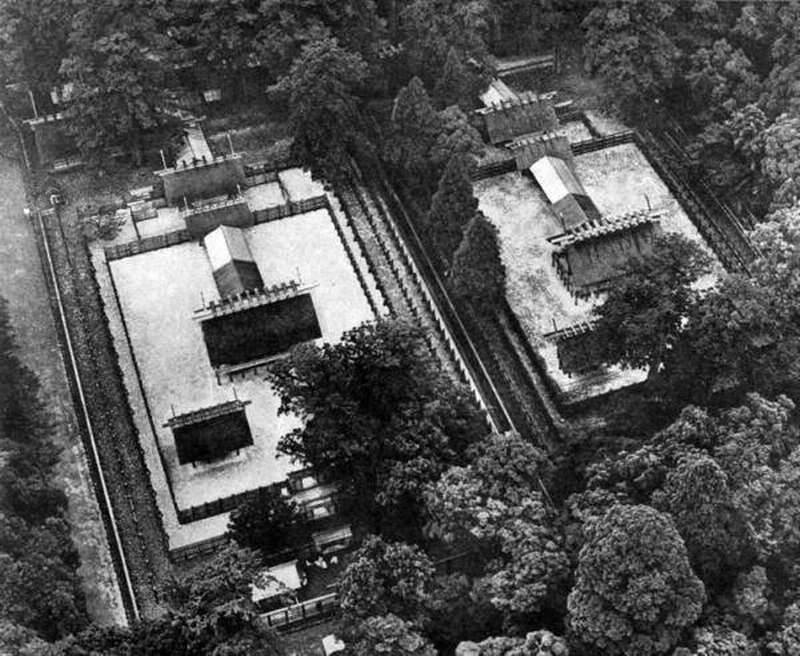

С развитием земледелия возникают обрядовые праздники с чтением заклинаний, ритуальными песнопениями и танцами. Совершаются эти празднества уже не на пустых площадках – сики, а на площади перед общинным амбаром с зерном, который воспринимается как место обитания богини злаков, то есть как храм. Амбар-святилище явился прообразом синтоистских храмов, сохранивших его конструкцию. Яркое представление о такого рода святилищах даёт храмовый комплекс Исэ, основанный, согласно японским хроникам, в 4 г. н.э. (6 – Святилище Исэ)

Как сики явились зародышем для развития святилищ периода Кофун (3 – 6 вв.), так и сами эти святилища явились фундаментом для создания одного из наиболее значимых стилей японской архитектуры и неразрывно связанного с ней садового искусства – стиля синдэн. Само это название, означающее «святилище», «храм», говорит о происхождении синдэн от храмов-амбаров древних святилищ. Синдэн – стиль дворцовых комплексов, возникший и получивший развитие в эпоху Хэйан (8 – 12 вв.). Представление о нём можно получить на примере императорского дворца в столице Японии того времени, г. Хэйан, построенного в 8 веке и дошедшего до нас в реконструкции 18 века. Место амбара–святилища в нём занимает центральный тронный зал Сисиндэн («Зал Церемоний»), давший название стилю. Перед ним находится большая площадь, засыпанная белым песком, «расчёсанным» особыми граблями, а с её северо-восточной стороны – пейзажный сад.

Однако более наглядно типичное поместье в стиле синдэн можно представить себе по реконструкциям, сделанным на основании архивных изображений и литературных источников (7 – Синдэн), При всём их разнообразии чётко прослеживаются два основных элемента этого стиля, пришедшие из прошлого – обширный пустой двор, засыпанный галькой, потомок сики, и сад с каменными композициями – напоминание о лесных ивасака. Появился и новый элемент – небольшие внутренние сады фудзицубо – сад глициний, и кирицубо – сад павлоний, расположенные по обе стороны от Сисиндэн. Во флигеле, выходящем на сад кирицубо, жила мать блистательного Гэндзи, которая в романе зовётся просто «дама из павильона Павлоний» (“Гэндзи моногатари”). Тем не менее, несмотря на глубокие национальные корни, сады эпохи Хэйан уже находились под заметным влиянием Китая.

Тесные контакты Японии с Китаем начались уже в 3 веке, но существенное влияние на искусство садов они начали оказывать примерно с 7 века. Характер японского сада складывался в сложном единении традиционного стремления к естественности, к выявлению, а не трансформированию, и идеи преобразования природы, пришедшей с континента. Такое единство противоположностей и привело к созданию хэйанских пейзажных садов, отличавшихся редкой декоративностью. В них доминировали цветущие растения. Тут были и деревья – преимущественно слива и вишня, и кустарники, такие, как азалии и керрии, и травянистые цветущие растения, среди которых наибольшей популярностью пользовались ирисы и хризантемы. Фоном же для этого разноцветья служили вечнозелёные сосны и бамбуки. Обязательным элементом сада являлось озеро с островком. Типичная планировка предусматривала также холм и ручьи, один – впадающий в озеро, другой – вытекающий из него. При этом учитывались принципы китайской геомантии – «фэн-шуй» («ветер и вода»), дожившей до наших времён. Но рядом с этим миром форм всегда присутствовал мир пустоты, символом которого служило белое пространство двора. Вернее, это был один мир, но в двух ипостасях – формы и пустоты.

В тот же период началось освоение японцами китайских учений, и прежде всего философии «И цзин» – «Книги перемен», даосизма и буддизма. Заложенные в них идеи «Великого предела» – «Тай цзи», Дао и Дэ, а также теории пустоты – шуньяты оказались чрезвычайно созвучны пустому сакральному пространству синтоизма и наполнили его новым содержанием.

«И цзин» учит, что в этом вечно становящемся неверном мире относительности, где Инь постоянно переходит в Ян, а Ян – в Инь, есть нечто надёжное, на что можно опереться. Некий глобальный закон естественного хода вещей, не изменяющийся никогда. Пусть день сменяется ночью, но он сменяется ею всегда. Пусть жизнь сменяется смертью, но эта перемена так же неизбежна. Именно этот космический неизменный закон, этот «путь вещей» и является истинной реальностью. Всё остальное эфемерно и преходяще. Это Неизменное получило название «Тай цзи», что означает «Великое первоначало» или «Великий предел». Это мгновение, когда Инь уже не Инь, но ещё не Ян, а Ян ещё не Инь, но уже не Ян, мгновение, в которое прозревается абсолютная пустота, или абсолютная наполненность, прозревается Единое.

Сочинение Лао-Цзы «Дао дэ цзин» играет в японской эстетике особую роль. Уже в первой главе «Дао дэ цзин» выводится важнейший тезис, определяющий основное назначение искусства: «Поэтому тот, кто свободен от страстей, видит чудесную тайну (Дао), а тот, кто имеет страсти, видит его только в конечной форме. Оба они (безымянное и имеющее имя) одного и того же происхождения, но с разными названиями». Значит, хотя Дао и не познаваемо дискурсивными методами, его можно узреть и через конечные формы, т.е. ощутить Единое через мир множественности. Помочь сделать это – важнейшее назначение искусства, будь то живопись, или икэбана, или сады. Примечательно, что в некоторых главах «Дао дэ цзин» вместо иероглифа «Дао» просто стоит иероглиф «Единое», одно из названий «Великого предела». Глава четвёртая того же сочинения подчёркивает особую значимость пустоты: «Дао пусто, но в применении неисчерпаемо. О глубочайшее! Оно кажется праотцем всех вещей». С этим связана огромная роль незаполненного пространства (10 – Хасэгава Тохаку. Сосны), недоговорённость стихотворения, осмысление промежутков в икэбане или паузы в музыке, разрыва черт в каллиграфии или пустого пространства при планировке садов (11 – Ходзё тэйэн).

Не меньшее влияние оказал на японскую эстетику и буддизм. История буддизма в Японии – прекрасный пример метаморфоз, происходящих со всем, попадающим в горнило её культуры со стороны. Дело в том, что отношение к природе ортодоксального буддизма было куда более прохладным, чем даосизма, а тем более, синтоизма. Буддисты были просто равнодушны к ней. Ведь природа – это только один из элементов мира страданий, от которого следует избавиться. Привязанность к природе так же пагубна, как и привязанность к другим проявлениям земной жизни, как привязанность к жизни вообще. Японцы же сумели привнести в буддизм своё трепетное отношение к природе.

В учении одного из ответвлений японского буддизма – Тэндай, придерживавшегося идеи буддизма махаяны о тождестве сансары и нирваны, был выдвинут тезис о том, что Буддой может стать не только человек, но и животные, растения, горы, реки, включённые в цепь перерождений – всё сущее, поскольку в любой частице бытия присутствует «Истина Будды». В результате буддистская секта превратилась на японской почве в учение о божественной сущности природы. Более того, к 11 – 12 вв. буддистские божества стали вообще терять антропоморфный характер, принимая облик объектов природы – животных, гор, водопадов и др. Например, гора Оминаэ отождествлялась с телом самого будды Русяны (Вайрочаны).

Говоря об обращении буддизма к природе, нельзя не упомянуть и о секте «Чистой земли» – Дзёдо, возникшей в рамках Тэндай. Последователи Дзёдо поклонялись будде Амитабхе, который дал обет, что не войдёт в нирвану, пока все верующие в него не будут спасены. Амидаизм – типичное порождение прекрасной, утончённой и упаднической культуры заката аристократии. Одним из элементов культа Амиды было паломничество в храмы, которые строились в самых красивых местах. Слово «паломничество обычно связывается с каким-то испытанием, но у столичных аристократов всё было иначе. Паломничества превращались в приятные прогулки на лоно природы (12 – Паломничество). Если сначала они совершались действительно для проведения религиозных церемоний, то постепенно поводом для паломничества стали любые перемены в жизни природы: цветение горных вишен, клёны в алой осенней листве, первый снег. Придворные дамы и кавалеры в роскошных одеждах, в сопровождении пышного эскорта, поднимались в горы, любуясь красотой открывающихся видов. Наконец, их подносили в паланкинах к храму, совершенно сливающемуся с окружающей природой. Храмовый сад, изысканность внутреннего убранства – всё вызывало восхищение. Поклонение Амиде принимало явственные черты поклонения красоте природы, а чувство эстетического восторга перерастало в восторг религиозный. Для совершения церемоний служил не только сам храм, но и прихрамовый сад, как правило, лишь символически отделённый от естественного окружения плетнём или низкой оградой. Очень образно такая церемония описана у Н.А. Виноградовой в её книге «Скульптура Японии 3 – 14 веков»: «На островах его (сада) озера зажигали ажурные бронзовые светильники. В их неярком мерцании ещё таинственней казались дали сада. Одежды священнослужителей поражали своим великолепием. Юноши с девушками в роскошных многослойных и многоцветных ярких шёлковых нарядах, стоя перед иконами или статуями, мелодично звонили в маленькие колокольчики, повторяя речитативом: «Нами Амида Буцу!».

Если сначала они совершались действительно для проведения религиозных церемоний, то постепенно поводом для паломничества стали любые перемены в жизни природы: цветение горных вишен, клёны в алой осенней листве, первый снег. Придворные дамы и кавалеры в роскошных одеждах, в сопровождении пышного эскорта, поднимались в горы, любуясь красотой открывающихся видов. Наконец, их подносили в паланкинах к храму, совершенно сливающемуся с окружающей природой. Храмовый сад, изысканность внутреннего убранства – всё вызывало восхищение. Поклонение Амиде принимало явственные черты поклонения красоте природы, а чувство эстетического восторга перерастало в восторг религиозный. Для совершения церемоний служил не только сам храм, но и прихрамовый сад, как правило, лишь символически отделённый от естественного окружения плетнём или низкой оградой. Очень образно такая церемония описана у Н.А. Виноградовой в её книге «Скульптура Японии 3 – 14 веков»: «На островах его (сада) озера зажигали ажурные бронзовые светильники. В их неярком мерцании ещё таинственней казались дали сада. Одежды священнослужителей поражали своим великолепием. Юноши с девушками в роскошных многослойных и многоцветных ярких шёлковых нарядах, стоя перед иконами или статуями, мелодично звонили в маленькие колокольчики, повторяя речитативом: «Нами Амида Буцу!».

Хорошо вписалась в контекст синтоизма и теория шуньяты. Это слово переводится как «пустота», однако оно имеет гораздо более широкий смысл, чем соответствующее европейское понятие. Термин «шуньята» применяется к миру и в его множественном аспекте, и в аспекте Единого. В первом случае мир пуст, потому что нереален, а нереален, потому что относителен. Во втором смысле мир пуст, потому что неопределим, не познаваем рассудком. Шуньята – это только условное название того, что вообще нельзя назвать: «Она не может быть названа пустотой или не пустотой, ни обоими вместе, ни каждым в отдельности, но для того, чтобы обозначить её, она названа пустотой» (цитируется по: Радхакришнан С. «Индийская философия»). Интересно, как перекликается с этими словами великого индийского философа Нагарджуны то, что говорил о термине «Дао» Лао-Цзы: «Я не знаю её имени. Обозначая иероглифом, назову её «Дао», произвольно давая ей имя, назову «Великое»» (“Дао дэ цзин”). Исходя из вышесказанного следует иметь в виду, что когда мы говорим о мире форм и мире пустоты, то имеем в виду только два способа восприятия Единого, Абсолюта, который по природе своей неделим. Как сказал тот же Нагарджуна: «рассматривая причины и условия, мы называем этот мир феноменальным. Но этот же самый мир, когда снимаются причины и условия, называется Абсолютом» (цитируется по: Дандарон Б.Д. «Теория шуньи у мадхьямиков»).

В период Муромати (14 – 16 вв.) в архитектуре появился новый стиль – сёиндзукури, что естественным образом отразилось и на садах (13 – Сёиндзукури). Как в светской архитектуре стали появляться элементы, присущие стилю храмовых построек, так и в садах произошло объединение садов как таковых с пустыми засыпанными галькой участками в единую композицию (14 – Сёиндзукури 2). В этом с ещё большей силой проявилось осознание единства формы и пустоты, которое начало намечаться уже в эпоху Нара (710 – 794 гг).

Однако наиболее яркое воплощение этой идеи было осуществлено в сухих дзэнских садах, где воду символизирует гравий или песок (15 – ). В этих садах обычный для островной Японии мотив островов в океане приобрёл глубокий подтекст. Теперь «расчёсанный» гравий несёт не только сакральную и эстетическую, но и философскую нагрузку. Узоры из линий – рябь на воде, символизирует мир феноменов, который по причине авидьи, незнания, мешает увидеть саму неизменную воду.

Тёмные волны ласкает туман

Вечер повсюду, вечер нигде.

Мир – это только умелый обман.

Мир – это только рябь на воде.

В сухих садах, или садах камней, как их ещё называют, хотя это не совсем одно и то же, наилучшим образом используется также один из основных приёмов японской эстетики – «ёдзё», проявляющийся в недосказанности, намёке. С точки зрения ёдзё произведение искусства, будь то стихотворение, картина, композиция икэбаны или сад, ценно не столько тем, что оно отображает в явном виде, столько ассоциативным подтекстом, ощущаемым при восприятии этого произведения. Его задача – дать толчок художественной фантазии зрителя, побудить его домыслить и дочувствовать то, что невозможно передать ни словом, ни кистью. Не даром японский философ Дайсэцу Судзуки считал, что в намёке заключена вся тайна японского искусства.

Мир меняется. От священных сики – к большим пустынным пространствам, засыпанным гравием в городах, где и так не хватает места (16 – пустое пространство). От древних ивакура, камнях-божествах – к «искусственно безыскусным» каменным композициям…

И всё же хочется думать, что со временем меняется только форма выражения, суть же японских садов остаётся неизменной.

Язык другой, но образ неизменен.

Сквозь марево веков, прекрасны и чисты,

Вдруг возникают, словно сновиденье

Страны Богов прекрасные черты.

Опубликовано на сайте: http://www.websad.ru/articles.php?code=403