Среди всё еще сохраняющейся исторической застройки улицы Алексеевской (в советское время – улица Дзержинского) обращает на себя внимание трехэтажное каменное здание, расположенное на ее пересечении с улицей Октябрьской (бывшей Дворянской), числящееся под № 17/15.

Дом Н.А. Мочалова. Общий вид с пересечения улиц Алексеевской и Октябрьской. Фото А. Ложкомоевой

Фиксирующее направление этих улиц, заданное генпланами второй половины XVIII – начала XIX веков, в частности планом 1839 года[1], но восходящее еще к дорегулярной средневековой планировке, оно играет роль локального архитектурно-градостроительного акцента.

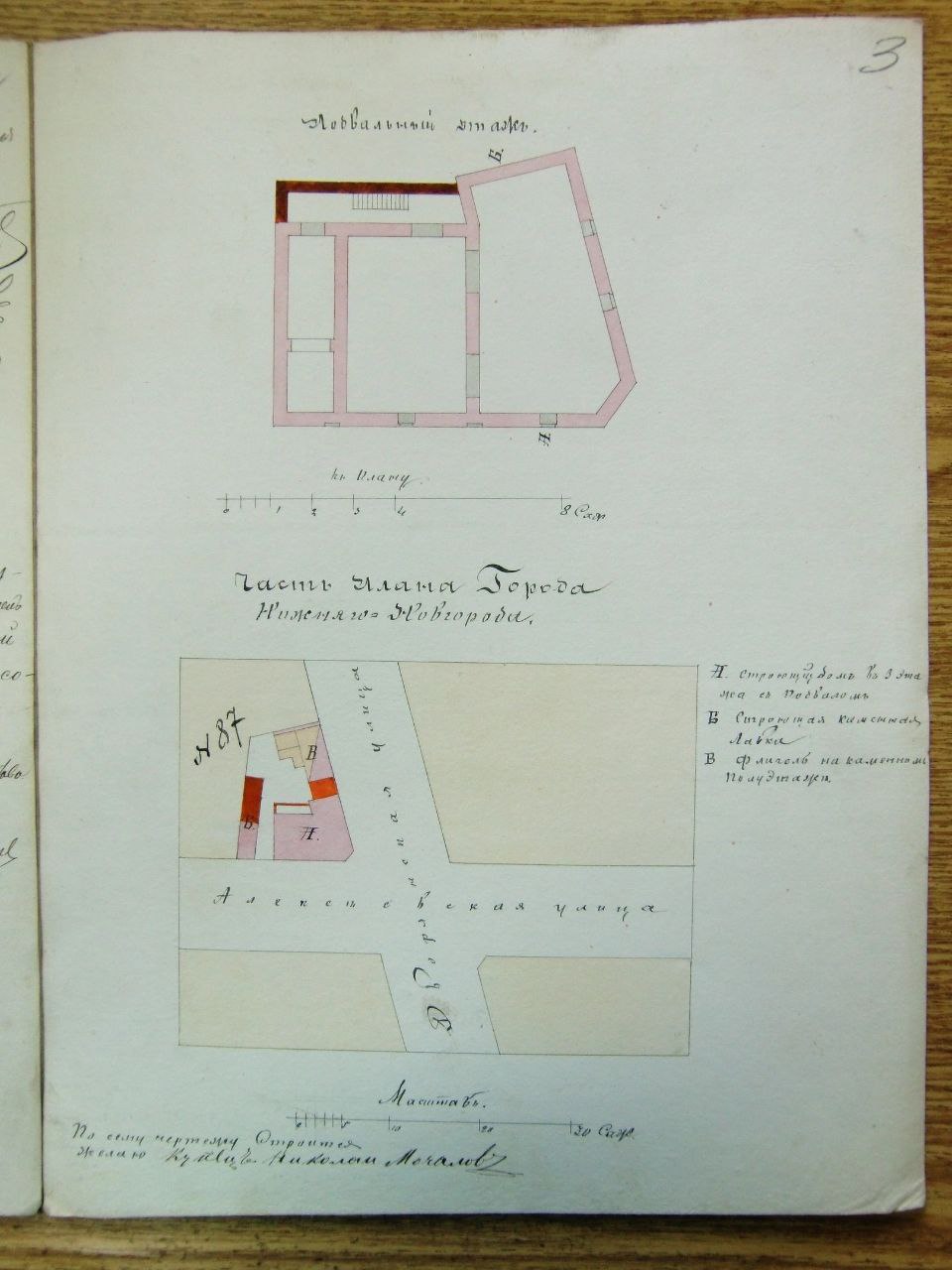

Судя по фиксационному чертежу этой части Нижнего Новгорода топографической съемки 1848 год[2], на исследуемом нами участке находился деревянный дом, своим местоположением срезавший угол пересечения улиц. В результате этого перед ним возникла небольшая площадь, где располагалась биржа (стоянка) извозчиков[3]. Ее наличие явилось определенным препятствием для строительства здесь нижегородским купцом 2-й гильдии Николаем Артемьевичем Мочаловым каменного здания. Лишь со второго раза, после обращения к губернатору А.А. Одинцову, городская Дума согласилась на расширение приобретенного Н.А. Мочаловым в 1871 году в прирез к своей прежней усадьбе «места с деревянным домом и службами» [4]. Проект нового каменного трехэтажного здания, представленный застройщиком, был выполнен архитектором И.К. Кострюковым[5].

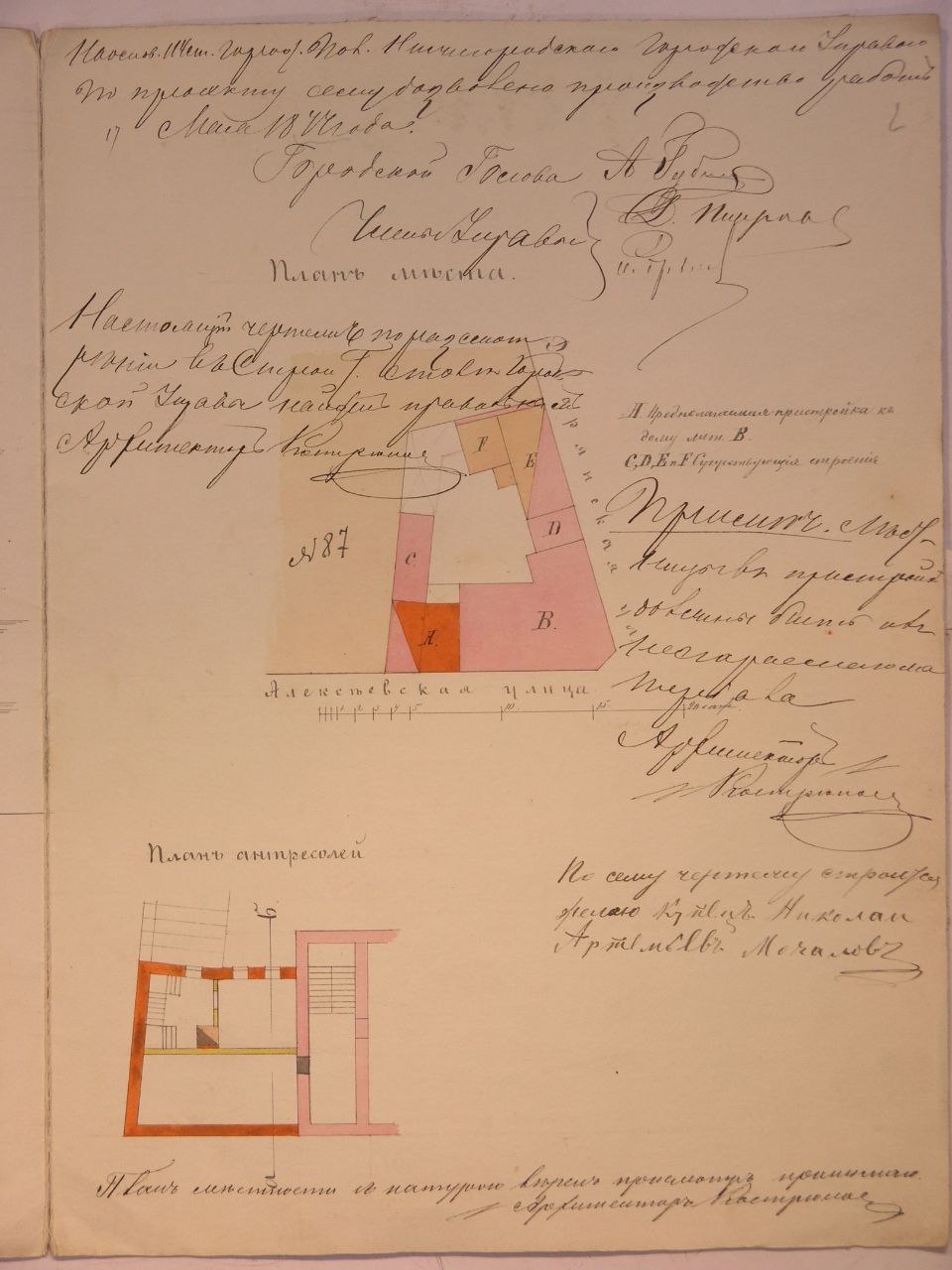

Возведение дома, начатое в мае 1871 года, завершить за один строительный сезон не удалось. Как видно из «дополнительного чертежа» на расширение каменной лавки Н.А. Мочалова по Алексеевской улице, выполненного архитектором Н.А. Фрелихом, к 1872 году закончен строением на усадьбе был лишь флигель на каменном полуэтаже, выходивший фасадом на Дворянскую улицу[6].

Проект строительных работ в усадьбе купца Н.А. Мочалова на углу Алексеевской и Дворянской улиц в Нижнем Новгороде, 1872 г. (ЦАНО)

Судя по тому, что в апреле 1876 года Н.А. Мочалов просил ссуду у городских властей[7], строительство углового дома затянулось основательно.

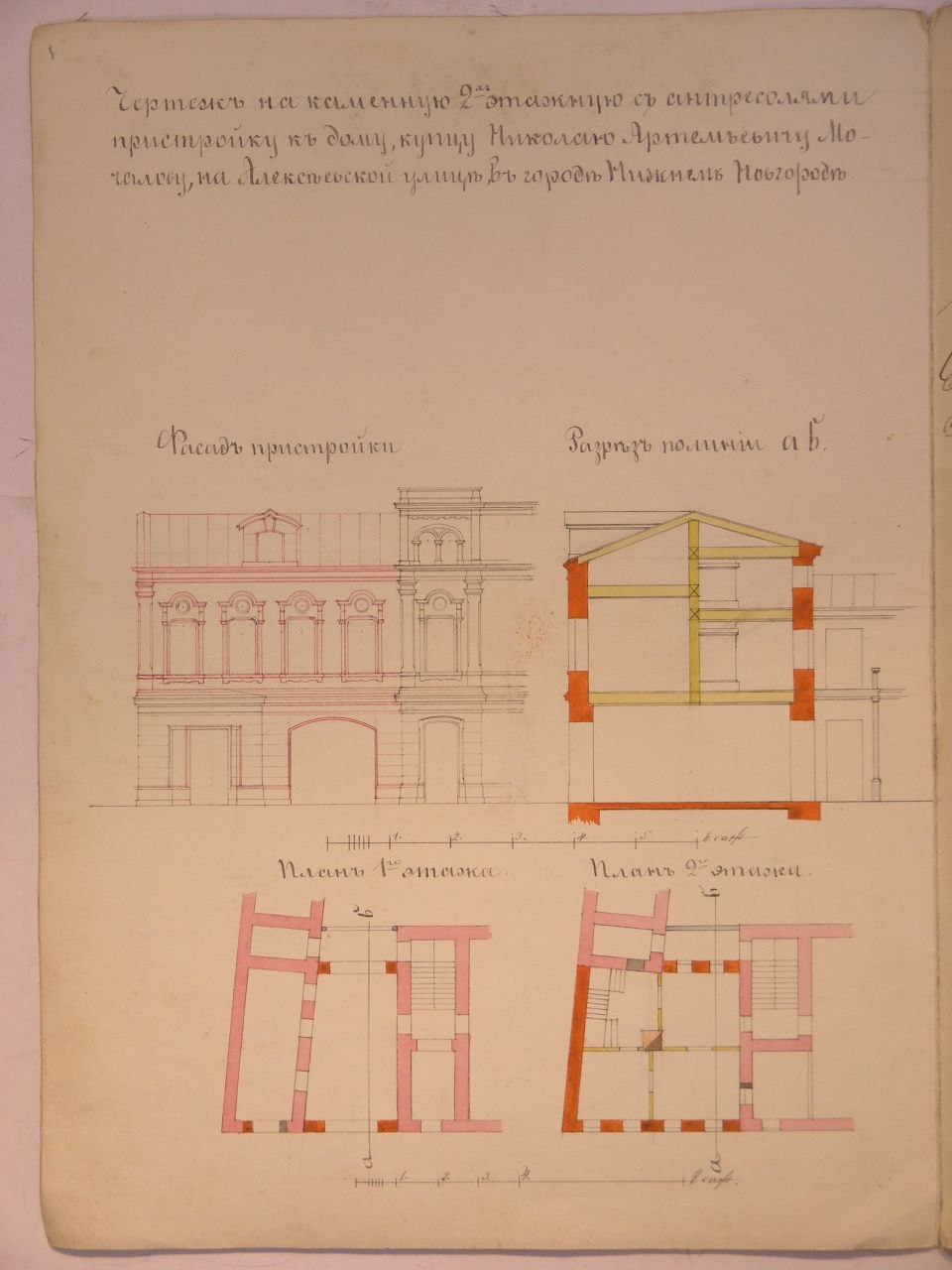

По проекту, разработанному всё тем же И.К. Кострюковым в 1877 году[8], со стороны Алексеевской улицы у дома появился двухэтажный пристрой с антресольным этажом и проездной аркой во двор.

Проект пристройки к дому купца Н.А. Мочалова на Алексеевской улице в Нижнем Новгороде, 1872 г. (ЦАНО)

В 1879 году городская дума изменила оценку здания в связи с надстройкой его третьим этажом[9]. Владельцем этой городской усадьбы Мочаловы оставались до 1890-х годов.

В архитектурно-градостроительном аспекте трехэтажное здание, в целом сохранившее исторический облик, акцентирует пересечение направлений двух исторических улиц. Его угловое положение позволило образовать дополнительную плоскость, «срезающую» угол.

Дом Н.А. Мочалова. «Угловой фасад» и часть фасада по Алексеевской улице. Фото А. Ложкомоевой

Антамблемент здания представляет собой плоский карниз, поддерживаемый небольшими выступающими кирпичиками («кронштейнами»), аттик отсутствует.

Дом Н.А. Мочалова. Элементы венчающего карниза. Фото А. Ложкомоевой

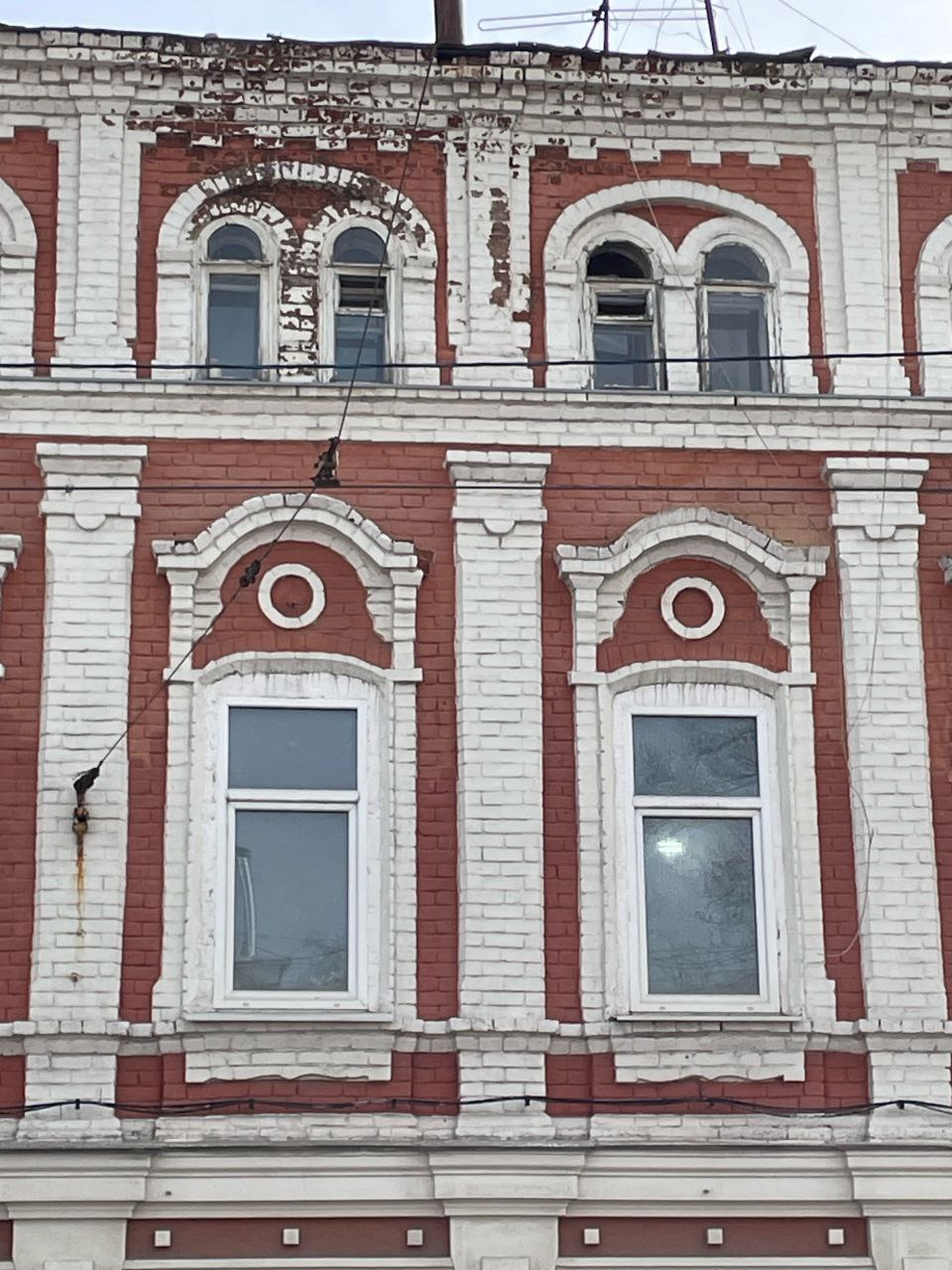

Декоративная составляющая дома строится на использовании крупных форм и на структурированном делении фасадов посредством пилястр и тяг на прямоугольные элементы, главным «украшением» которых являются формы оконных проёмов.

В композиции преобладает горизонтальное членение, усиливающееся благодаря разнице в высоте второго и третьего этажей (третий этаж выглядит заметно ниже). Однако вертикальное членение также четко выражено и имеет практически такую же значимость. Оно подчёркивается крупными, контрастными по отношению к красному кирпичу, плоскими дорическими пилястрами, равномерно разграничивающими фасады особняка. Такое декоративное решение отличается от более позднего приема «растворения» пилястр в остальном декоре фасада. Его можно отнести к раннему этапу зрелой эклектики: с одной стороны, постройка уже очень далека от строгих, «правильных» классицистических рамок, однако с другой – также далека и от вседозволенной «раскрепощенности» поздней эклектики.

Пять световых осей со стороны Октябрьской улицы равнозначны по отношению друг к другу.

Дом Н.А. Мочалова. Фасад по улице Октябрьской. Фото А. Ложкомоевой

Таким же является одиннадцатиосный фасад, выходящий на Алексеевскую улицу. При взгляде на него складывается впечатление сплошного фронта застройки, нарушаемого лишь въездом во двор дома.

Дом Н.А. Мочалова. Фасад по улице Алексеевской. Фото А. Ложкомоевой

По декору «угловой фасад» схож с двумя другими, однако вместо окна на втором этаже над входом в магазин здесь расположена его имитация, выраженная замысловатой, аналогичной остальным на этом этаже, формой наличника с необычным декоративным сандриком и элементом геометрического декора в виде кольца.

Первый этаж заметно отличается от второго и третьего простотой и скудностью декора (руст), а также оконными проемами, напоминающими по размерам и по форме французские классицистические. Это вызвано его функциональным назначением: здесь находятся торговые помещения.

Второй этаж, наиболее объёмная часть особняка, отделён от первого белым горизонтальным архитектурным элементом (поясом).

Дом Н.А. Мочалова. Межэтажный пояс. Фото А. Ложкомоевой

Окна совсем небольшие в сравнении с первым этажом, однако благодаря необычным сандрикам, масштабом примерно в треть от их высоты, – кажутся значительно крупнее и выше.

Дом Н.А. Мочалова. Окна второго и третьего этажей. Фото А. Ложкомоевой

Это как раз тот случай, когда оконное завершение способно влиять на восприятие композиции фасада. Подобное архитектурное решение позволяет создать эффект дополнительной вертикали, а декоративные элементы в виде колец визуально сглаживают острые углы здания и великолепно коррелируют с формой сандриков.

По сравнению с первыми двумя, третий этаж кажется совсем небольшим, как и его сдвоенные, объединенные архивольтом, «венецианские» окна, отсылающие к галереям палаццо Вендрамин-Калерджи авторства Мауро Кодуччи, в том числе и благодаря упомянутому ранее геометрическому декоративному элементу – кольцу.

Палаццо Вендрамин-Калерджи авторства Мауро Кодуччи в Венеции (Интернет-ресурс: https://ru.pinterest.com/alefaggian79/venezia/)

В данном палаццо присутствует схожий элемент, только немного иначе обыгранный.

Игра с высотой этажей позволила архитектору создать интересный обман зрения: дом выглядит крупнее, чем он есть на самом деле за счёт работы с пространством. По законам линейной перспективы, третий этаж, находящийся дальше всего от зрителя, и так кажется меньше остальных. Но за счёт того, что архитектор специально делает его ещё незначительнее по размерам на фоне первых двух этажей, создается ощущение динамики, устремленности здания вверх. Это также подчеркивается вертикалями дорических пилястр, но немного «успокаивается» горизонтальными тягами и плоским карнизом.

Равномерный ритм членения сооружения четкими горизонталями и вертикалями, симметричный фасад, использование ордерного декора в его отделке, – всё это напоминает архитектуру жилых застроек эпохи ренессанса. Мотивы эпохи Возрождения читаются так же в сдвоенных арочных окнах третьего этажа, объединённых под покровом полукружия архивольтов, и трёхэтажной структуре дома. Окна второго и третьего этажей походят на итальянское возрождение значительно меньше. Подобные формы ни в коем случае не могли присутствовать в архитектуре шестнадцатого столетия и больше напоминают барочные, чем возрожденческие. Разница в высоте этажей и наличие сильно отличающегося по декоративной и конструктивной составляющей бокового пристроя по Октябрьской улице – тоже не характерная для ренессанса черта, но свойственная эклектичной архитектуре. Возможно, будь все три этажа одной высоты и стиля, а окна – единой арочной формы, картина поменялась бы, и здание стало значительно больше походить на обсуждаемый исторический стиль. Однако в таком случае, стоит полагать, особняк утратил бы свою уникальность, и этот замечательный визуальный эффект вертикальной динамики, о котором было написано ранее.

Несмотря на такие «нестыковки» и некоторые совершенно нехарактерные для эпохи Возрождения особенности, думается, что здание всё-таки стоит относить к архитектуре неоренессансного стилизаторства, поскольку эклектичность здесь не так остро ощущается, хотя и, безусловно, присутствует.

[1] РГИА. Ф. 1293. Оп. 167. Нижегородская губ. Д. 7.

[2] План губернского города Нижнего города Нижнего Новгорода, 1848 – 1853 гг. Восстановлен и издан ВВТГЦ МАГП. – Н. Новгород, 1992.

[3] Нижний Новгород. Иллюстрированный каталог объектов культурного наследия (памятников истории культуры) регионального значения, расположенных на территории Нижнего Новгорода: в 3 частях/ [отв. ред. С. В. Зеленова]. – Н. Новгород, 2018. Кн. 3. Ч. 1. С. 20.

[4] Протокол №13-й от 19 мая 1872 г. Ст.7 //Протоколы Нижегородской городской думы за 1872 год. – Б. м., б. г.

[5] ЦАНО. Ф.30. Оп.35. Д.170.

[6] Нижний Новгород. Иллюстрированный каталог… С. 21.

[7] Протокол 16 апреля 1876 г. Ст. 67 // Протоколы Нижегородской городской думы за 1876 год. Б. м., б. г.

[8] ЦАНО. Ф. 30. Оп. З6. Д. 345.

[9] Протокол 8 февраля 1879 г. Ст. 16 // Протоколы Нижегородской городской думы за 1879 год. Б. м., б. г.

Публикуется впервые