Данная статья касается строительной истории дома № 17 по улице Сергиевской (в советское время – Урицкого) в Нижегородском районе Нижнего Новгорода. При работе над ней были использованы различные архивные материалы (чертежи, оценочные ведомости, окладные книги и т.п.), хранящиеся в Центральном архиве Нижегородской области (ЦАНО), имеющиеся в нашем распоряжении копии генеральных планов города из других архивохранилищ, а также литературные источники, посвященные градостроительной истории Нижнего Новгорода.

Исследуемое домовладение находится в Започаинской части Нижнего Новгорода неподалеку от Сергиевской церкви. Местность вокруг этой церкви, первоначально монастырской, в XVII веке носила название Петушково. Связь с другими частями города отсюда осуществлялась посредством узкой извилистой улицы, именовавшейся по храму Сергиевской. По ней можно было попасть на Ильинку и далее, по Плотничной улице (переулку), – к Лыкову мосту через речку Почайну и образуемый ею овраг.

Первый регулярный план Нижнего Новгорода, основанный на классицистических принципах, утвержденный Екатериной II в 1770 году, предусматривал спрямление Сергиевской улицы, пробивку ее напрямую к мосту через Почайну и включение, тем самым, в первое широкое полукольцо, опоясывающее территорию бывшего Верхнего посада с юга. При этом на пересечении Сергиевской и Ильинской улиц предполагалось разбить площадь, конфигурация которой определялась также выходом сюда отвершка оврага (в дальнейшем по нему был проложен Успенский съезд)[1].

Планы Нижнего Новгорода 1784 и 1799 годов[2] показывают Сергиевскую улицу уже спрямленной. Судя по последнему чертежу, к концу XVIII века площадь на ее пересечении с Ильинкой, частично сформировалась. Однако сама «урегулированная» улица еще не была продолжена в восточном направлении к Почайне и обрывалась в указанном месте.

Недостаточно подробная детализация вышеназванных планов не позволяет говорить о планировочной структуре и застройке интересующего нас участка. Судя же по списку домовладельцев, сопровождающему план 1784 года, этот район города заселялся, в основном, представителями мелкого и среднего чиновничества, отставными военными и т.п.

Подробный проектный генеральный план Нижнего Новгорода 1824 года3 детализировал структуру отведенных под «обывательское строение» участков, придавая им большую регулярность и упорядоченность. Предполагалось, что новые жилые дома обязательно будут располагаться по красным линиям улиц, дворовые постройки – за ними, а далее – садовые и огородные участки. На интересующей нас территории в эти участки включался и отвершек Успенского оврага. Впрочем, все это показано на плане довольно условно.

Наиболее важный в градостроительном отношении генеральный план Нижнего Новгорода, «высочайше» утвержденный 8 апреля 1839 года и формально действовавший до 1881 года,4 наоборот, предусматривал обустройство берегов указанного отвершка оврага, что так и не было осуществлено: усадебная застройка нечетной стороны Сергиевской улицы продолжала развиваться, нарушая красные линии, прочерченные на ситуационных планах вдоль оврага.

Судя по листу фиксационного плана Нижнего Новгорода съемки 1851 года, на интересующем нас участке находилось обширное домовладение, выходившее как на Сергиевскую улицу, так и на Сергиевский (ныне Урожайный) переулок и захватывающее часть оврага. На плане оно помечено № 16. Все строения его (дом и многочисленные хозяйственные постройки) были деревянные. К сожалению, поскольку экспликация к данному плану отсутствует, мы не можем сказать, кому принадлежало это домовладение.

По хранящимся в Центральном архиве Нижегородской области оценочным ведомостям и окладным книгам история исследуемого участка прослеживается с 70-х годов XIX века.

В 1874 году домовладение под № 17 по Сергиевской улице, находившееся в административно-полицейском отношении во втором квартале Рождественской части Нижнего Новгорода, принадлежало нижегородским мещанам Алексею и Ионе Алексеевым Дубковым. Тогда, 10 апреля, была проведена оценка их «недвижимого имения», которое состояло из деревянного в три окна одноэтажного дома и деревянных служб. Также в формуляре оценочной ведомости было записано: «Строение находится в ветхом состоянии, предполагаемое к перестройке».5 Тем не менее, как видно из другого архивного документа, оценка имущества Дубковых с целью взимания налогов в пользу города увеличилась со 180-ти до 280-ти рублей.6

Указанная длина участка Дубковых вдоль улицы составляла 10 саженей7 (21,3 метра), что свидетельствует о том, что им принадлежала лишь часть обширного домовладения, показанного на плане 1851 года. Такой вывод также подтверждается архивным чертежом, датируемым, как и оценочная ведомость, 1874 годом8.

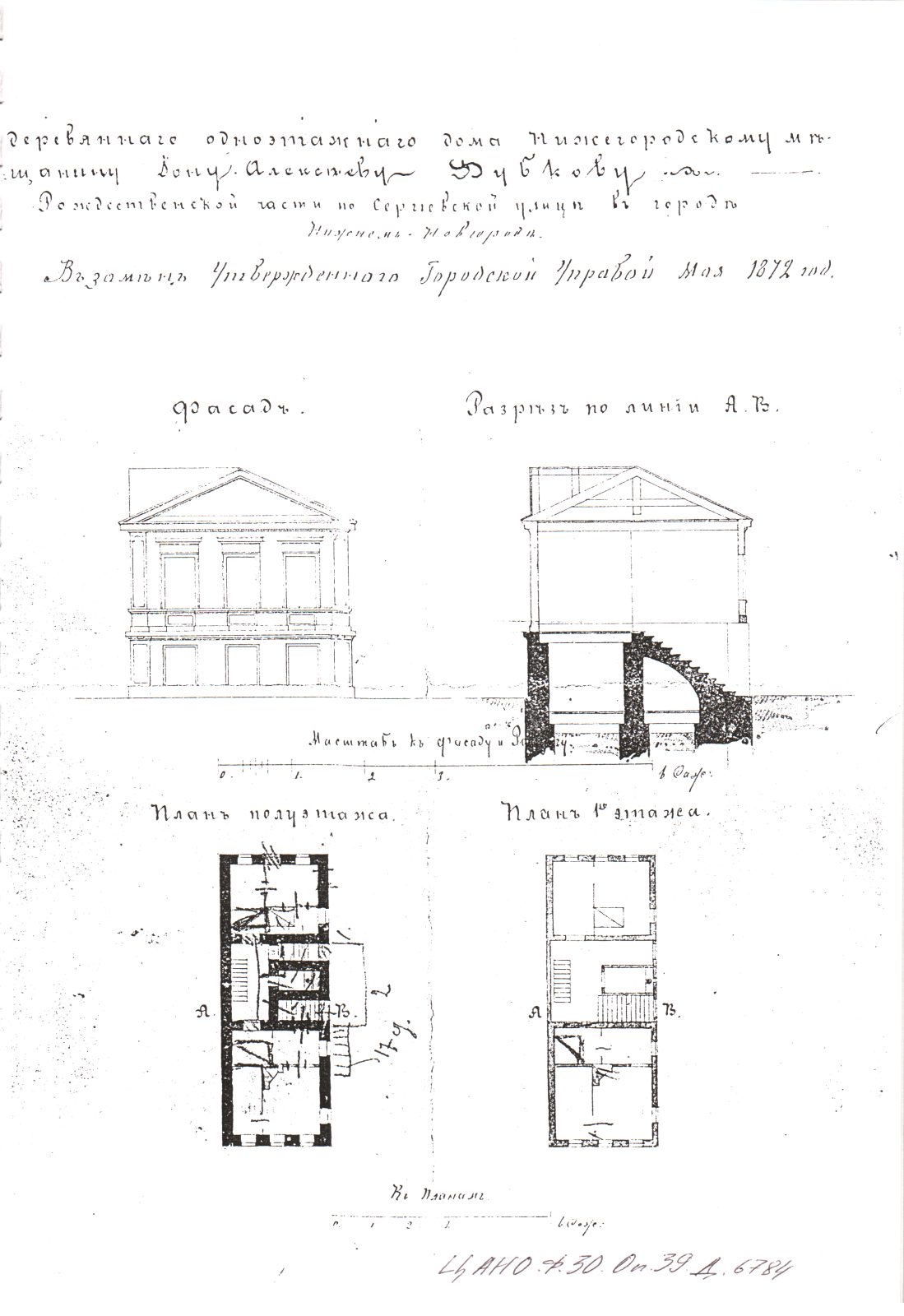

Это проект на постройку деревянного на каменном полуэтаже жилого дома. Заказчиком выступал один из владельцев вновь формирующейся усадьбы, расположенной на Сергиевской улице примерно посередине между Сергиевским переулком и Ильинкой, нижегородский мещанин Ион Алексеевич Дубков. Из сопроводительных надписей на чертежах видно, что производство работ по данному проекту было дозволено Нижегородской городской управой 5 июня 1874 года взамен ею же утвержденного в мае 1872 года проекта. В чем причина отказа от прежнего проекта, и что он из себя представлял, выяснить не удалось. На подлиннике имеется надпись: «Чертеж этот составлен в Строительном столе городской управы согласно правил Строительного устава. Архитектор Н. Фрелих».9 Помета на чертеже свидетельствует о том, что проект был выполнен бесплатно. Это практиковалось городскими властями по отношению к тем застройщикам, которые сами не в состоянии были оплатить проектные работы. В подобных случаях для проектирования привлекались штатные архитекторы городской управы.

Показанный на чертежах дом соотносится с ныне существующем домом № 19. Первоначально здание имело достаточно скромное декоративное убранство, решенное в духе академической эклектики: профилированные карнизы, ширинчатые лопатки, фланкирующие главный уличный фасад в три оси света, рамочные наличники с полочками-сандриками над окнами основного этажа. Трехчастная структура дома (большие жилые помещения спереди и сзади, сени с лестницами посередине, основной вход сбоку) восходит к более раннему времени – эпохе классицизма. Такие планировочные решения были широко распространены среди небогатых жителей Нижнего Новгорода в первой половине XIX века.

Дом, вытянутый вглубь двора, строился по западной границе усадьбы. На ее генплане показаны также как уже существующие деревянные флигель, службы и баня. Это несколько расходится с данными оценочной ведомости, в которой флигель и баня не упомянуты. Кроме того, на чертежах проекта хорошо видно, что домовладение формировалось вопреки проектным красным линиям 1839 года, захватывая территорию, предполагавшуюся действовавшим тогда генпланом города под обустройство набережной вдоль бровки оврага.

Новый генеральный план Нижнего Новгорода, утвержденный Министерством внутренних дел 30 июля 1881 года10, во многом узаконил фактически сложившиеся отступления от проекта 1839 года, в том числе и касающиеся границ исследуемого домовладения, владельцем которого в окладных книгах указывался уже один И.А. Дубков. Следует отметить, что после завершения строительства вышеупомянутого дома оно оценивалось уже в 900 рублей.11

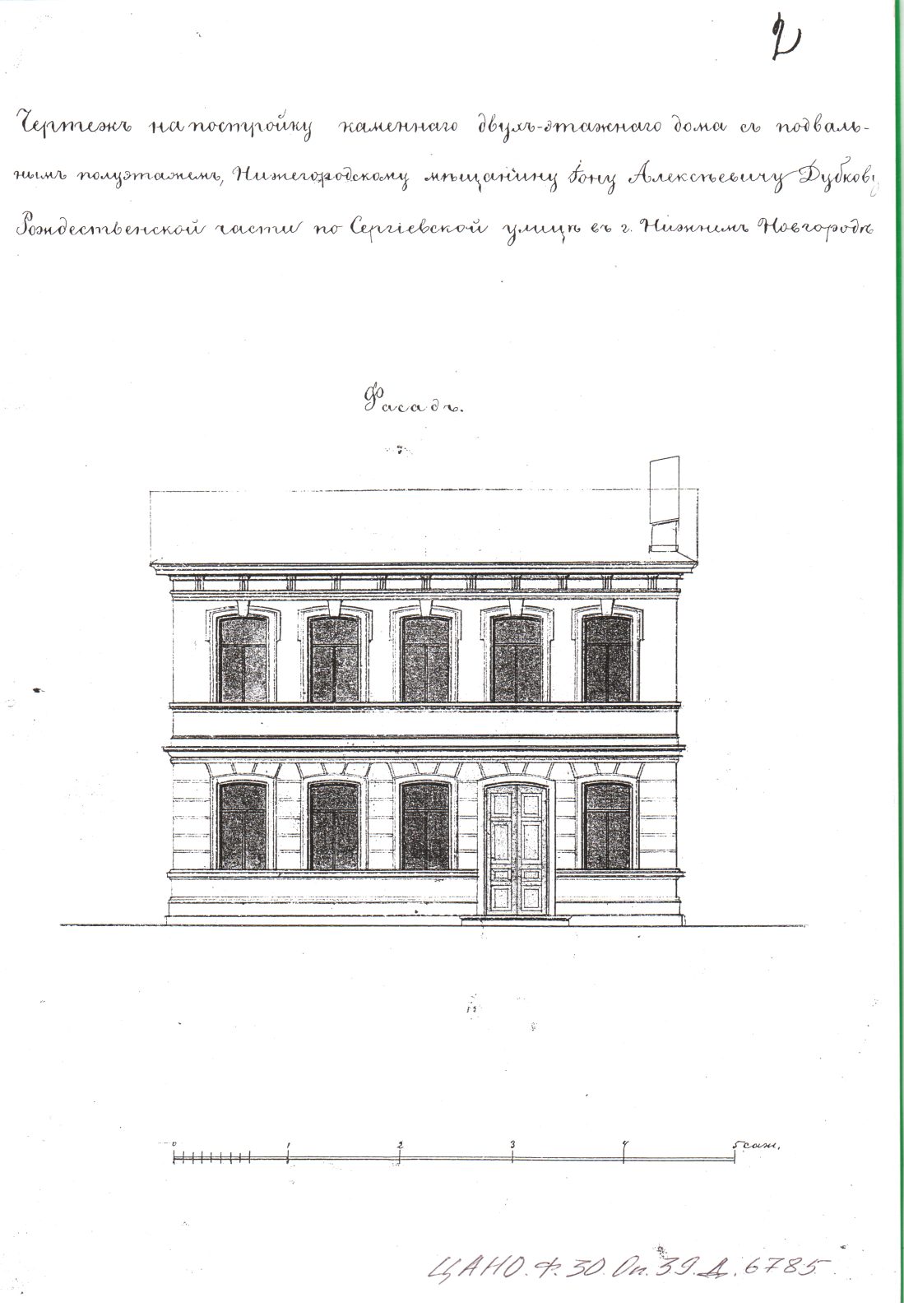

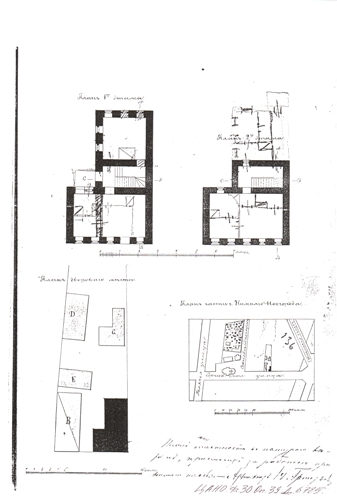

В 1887 году И.А. Дубков затевает на своей усадьбе строительство еще одного, на этот раз полностью каменного, здания. 30 июня 1887 года Нижегородская городская управа утвердила проект «двухэтажного дома с подвальным полуэтажом». Надзор за работами принимал на себя архитектор Н.Д.Григорьев.12 Речь шла о ныне существующем доме № 17. Здание строилось с целью сдачи внаем, что являлось обычной практикой нижегородских «обывателей» того времени и всячески поощрялось местными властями.

Проект предусматривал возведение Г-образного в плане дома на пустом месте по восточной границе усадьбы. При этом на улицу выходил фасад в пять осей света. На первом этаже по второй справа оси предполагалось устроить парадный вход. Однако, судя по карандашным исправлениям на чертеже, в проект сразу же были внесены изменения, и вместо двери было устроено окно. Тогда же второй этаж был продлен вглубь двора вровень с первым.

С возведением этого дома оценка усадьбы, в которую также входили упоминавшийся выше полукаменный дом (№ 19), деревянные флигель, службы и погреба, «подскочила» до 1380 рублей и не менялась до начала ХХ века.13 Хозяином ее оставался И.А. Дубков. В 1918 году, как и другое частное недвижимое имущество, исследуемое домовладение было национализировано (муниципализировано) советскими властями Нижнего Новгорода.

Натурное (визуальное) обследование дома № 17 показало, что он в основном сохранил свой первоначальный архитектурный облик, решенный в духе академической эклектики. При этом единственным выявленным отступлением от проекта в декоративном убранстве уличного фасада является отсутствие замковых камней у наличников окон второго этажа. В остальном достаточно сухой и скромный декор (рамочные наличники, линейный руст по первому этажу и т.п.) вполне соответствует проектным чертежам. Благодаря им можно также установить, что на западном фасаде основного объема, просматриваемом с улицы, световых проемов не предполагалось, поэтому устроенные здесь фальш-окна – первоначальные. Дощатый входной тамбур, примыкающий к зданию со двора, был предусмотрен изменениями, внесенными в проект сразу же после его выпуска. Количество окон по первому этажу западного фасада дворовой части здания вместо предполагавшихся двух увеличено до трех в соответствии со световыми осями второго этажа. Задуманное планировочное решение первого этажа (исправленное на проекте карандашом) совпадает с ныне существующим, показанном на инвентаризационном плане БТИ.

В целом же, исследуемый объект является характерным примером небольшого жилого дома второй половины XIX века, возведенного для сдачи внаем (доходного). Его архитектура (академическая эклектика) и скромное декоративное оформление фасадов отражают вкусы и возможности средних слоев городских жителей того времени.

Другие постройки усадьбы нижегородского мещанина И.А.Дубкова, как и ее исторические границы, не сохранились. Соседний дом, входивший в усадьбу, в советское время получил самостоятельную нумерацию – № 19. К настоящему времени он потерял свой исторический архитектурный облик в результате ремонта, проведенного в 2004 году. В послевоенное время был засыпан отвершек Успенского оврага, к которому выходило домовладение. Там появились постройки различного назначения.

Следует отметить, что дом № 17 по улице Сергиевской попадает в границы охранной зоны памятников архитектуры – церкви Сергия Радонежского и палат Пушникова, установленные Законодательным собранием Нижегородской области в декабре 1996 года. Здесь установлен особый правовой режим содержания и использования территории и находящихся на ней объектов.

Общий вид улицы Сергиевской. Слева дома №№ 19 и 17

Дом № 17 по улице Сергиевской. Главный фасад

Улица Сергиевская, 19. Проект дома нижегородского мещанина И.А. Дубкова, 1874 г. (ЦАНО. Ф. 30. Оп. 39. Д. 6784)

Улица Сергиевская, 17. Проект дома нижегородского мещанина И.А. Дубкова, 1887 г. (ЦАНО. Ф. 30. Оп. 39. Д. 6785)

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

НГИАМЗ – Нижегородский государственный историко-архитектурный музей-заповедник

РГИА – Российский государственный исторический архив

ЦАНО – Центральный архив Нижегородской области

[1] Филатов Н.Ф. Нижний Новгород. Архитектура XIV – начала XX в. – Н.Новгород, 1994. С.65. (Рис.)

[2] РГИА. Ф.1293. Оп.168. Нижегородская губ. Д.5; НГИАМЗ. Шифр ГОМ 3571.

3 РГИА. Ф.1293. Оп.167. Нижегородская губ. Д.5.

4 Филатов Н.Ф. Указ. соч. С.70, 75.

5 ЦАНО. Ф.27. Оп.638. Д.3889. Л.611-612 об.

6 ЦАНО. Ф.27. Оп.639. Д.3891. Л.209 об.

7 ЦАНО. Ф.27. Оп.639. Д.3889. Л.611 об.

8 ЦАНО. Ф.30. Оп.39. Д.6783, 6784.

9 ЦАНО. Ф.30. Оп.39. Д.6783.

10 Филатов Н.Ф. Указ. соч. С.78.

11 ЦАНО. Ф.30. Оп.35. Д.2060. Л.401-402.

12 ЦАНО. Ф.30.Оп.39. Д.6785.

13 ЦАНО. Ф.30. Оп.35. Д.3889. Л.421-422.

Впервые размещено ЭПИ “Открытый текст” 17.08.2009