[26]

Работа посвящена неординарной личности Эрика Сати (1866 – 1925) и некоторым его новациям в области музыкального языка XX столетия. Анализируются наиболее показательные в этом плане страницы творчества композитора. Впервые представлены отрывки из его оригинальных литературных произведений.

Сейчас мы уже говорим о XX веке в прошедшем времени. Закончилось столетие, ставшее для мировой истории временем переворотов, в том числе музыкальных, столетие, в котором и по сей день остается масса неразрешенных вопросов и белых пятен. На подступах к изучению этой непростой эпохи безусловно следует выделить фигуру Эрика Сати (Erik Satie, 1866 – 1925) – одну из самых интересных и самобытных во французской музыкальной культуре. Этот человек стал своеобразным индикатором обновления, мгновенно отреагировавшим на новые веяния и определившим новые пути развития своей культуры. В разные периоды творчества и с разной степенью интенсивности он явился первым урбанистом, дадаистом, кубистом, импрессионистом, экспрессионистом, наконец, одним из первых французских композиторов, использовавших двенадцатитоновые ряды. И если в науке принято говорить о начале нового музыкального столетия в 1910-е годы, творчество Сати отодвигает эту черту на два десятилетия назад, к 1890-м годам. Однако его жизнь и творчество до сих пор остаются не изученными до конца, а в России почти не известны. К тому же, близятся две даты: в 2005 году будет отмечаться 80 лет со дня смерти композитора, а в 2006 – 140 лет со дня рождения. Все это заставляет пристальнее присмотреться к личности Сати.

Главными установками композитора и антитезами импрессионизму и вагнеризму стали ясность и простота. Его творческая судьба, напротив, была полна сложных метаморфоз и неразрешенных коллизий, многие из которых не поняты и сейчас. Еще при жизни он стал «творимой легендой» [5, 55], поскольку все его действия были направлены в первую очередь на эпатаж. Равнодушных не было: одни видели в нем гения, другие – шарлатана. Неординарность проявлялась во всем – от самых простых жизненных ситуаций до построения концепций собственных сочинений. Еще при жизни многие современники относили его к группе композиторов-«фантазеров» [12, 61]. А вот что Сати заявлял о себе: «Я сам ни хороший, ни плохой. Скажем, что я нахожусь в колебании между тем и этим. Я действительно ничего никому не делал плохого – правда, и ничего хорошего. У меня все же много врагов – очень преданных врагов. Почему? Это оттого, что их большая часть меня не знает или они знают меня лишь окольными путями, одним словом, по слухам (ИЗ ЛЖИВОГО ВРАНЬЯ). Никто не может быть совершенным. Я совсем не держу на них злобы: они – первые жертвы собственной безрассудности… Бедняги! Их так жалко» [12, 25][1]

[27]

Трудно сказать, что в этих словах перевешивает – жалость к врагам или же к себе. Неординарность Сати и вспышки гнева многими были восприняты очень болезненно. В результате после смерти он был очернен и предан забвению более чем на тридцать лет. И только благодаря Джону Кейджу в 1960-е годы произведения Сати зазвучали вновь. Кейдж возвратил ему статус композитора, без творчества которого немыслимо развитие современного искусства. Американский музыкант обратился к Сати не случайно, поскольку, как известно, сам был довольно эксцентричной личностью. Кейджу был близок сатирически-пародийный дух кабаре, которым Сати пропитан насквозь. В Сати Кейдж видел также экспериментатора в области конкретной музыки и минимализма [см. 11, 170]. Но перечень «прозрений» Сати в двадцатое столетие намного шире, что позволяет говорить об авангардном направленности его творчества. Некоторые проявления новаторства у Сати являются единичными, но есть и такие, которые складываются в систему и проходят через все наследие. Кроме того, в его сочинениях сосуществуют старое и новое, «свое» и «чужое».

Дарование Сатн не замыкается только на музыке, он был также оригинальным литератором и графиком. Понять его творчество во всех проявлениях невозможно без знакомства с личностью и образом жизни этого человека. Он мог кардинально поменять свой внешний вид, превратившись из потрепанного бродяги с отросшими волосами и небритым лицом в респектабельного мсье с остро подстриженной бородой, одетого во фрак, котелок, бабочку, пенсне. Позднее он так обрисовывал свою внешность: «Я горю желанием дать вам мои приметы (ПЕРЕЧИСЛЮ МОИ ОСОБЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ ЧЕРТЫ, КОНЕЧНО, ТЕ, О КОТОРЫХ Я МОГУ ГОВОРИТЬ): волосы и брови темно-коричневые, глаза серые (ВЕРОЯТНО, В КРАПИНКАХ), кромка волос низкая, нос длинный, рот средних размеров, подбородок широкий, лицо овальное. Рост 1 метр 67 сантиметров…» [12, 23].

Непременным атрибутом Сати был зонтик, так как он любил ходить пешком и каждый день преодолевал десятикилометровый путь из пригорода Аркей (Arqueil) до Парижа, по пути заглядывая в многочисленные кафе. Возвращаться домой он предпочитал на последнем поезде с Монпарнаса, если же не успевал на него, то шел домой пешком, несмотря на неспокойную обстановку ночных дорог. Как утверждают биографы, в зонтике (или в кармане) у Сати был припрятан молоток, обеспечивавший его владельцу безопасное возвращение домой. Зонтик был незаменим и в сырую погоду, которую этот человек предпочитал, видимо, в силу своих нормандских корней. Таким образом, сей предмет был многофункциональным: помогал своему хозяину при ходьбе и защищал от дождя и сомнительных попутчиков.

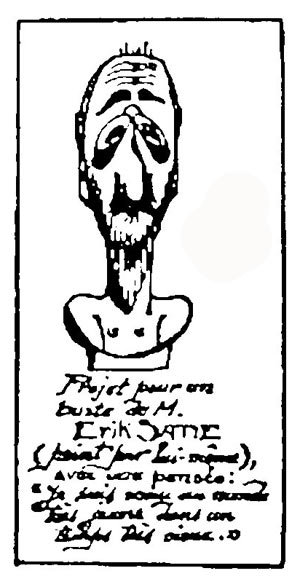

Оригинальность по отношению к себе и окружающим во многом была связана с проблемами воспитания Сати в детстве и впоследствии развивалась в условиях его одинокой жизни. С самых ранних лет, из-за нехватки внимания и любви, в его характере крепли едкость, сарказм и ирония, которые в первую очередь оказались направлены против самого себя. За свою жизнь Сати нарисовал несколько автопортретов, на многих из которых он изобразил себя с грустным выражением лица, могущим вызвать даже жалость (см. рисунок[2]).

Одновременно изображение Сати на них способно вызвать улыбку, поскольку передано оно с большим чувством юмора. Многозначительная надпись под приведенным рисунком гласит: «Проект бюста мсье Эрику Сати (созданный им самим), с мыслью о том, что «Я родился в мир очень юным, это было давным-давно». Его слова не только многозначительны, но и многозначны. Здесь Сати, по-видимому, хочет сказать: во-первых, в юности он был наивен, во-вторых, это было давно[3], и, в-третьих, тогда были совсем иные времена. Действительно, этот человек появился в ту эпоху, когда общество и культурные ценности были другими. Еще не покинули музыкальную арену Верди, Вагнер, Лист, Брамс. Еще не проявлялись столь сильно ощущение рубежности веков и в связи с этим потребность в пересмотре устоявшихся принципов, а эра технических открытий была еще впереди.

Его многочисленные статьи в парижских изданиях большей частью посвящены любимому герою – самому себе. Например, в статье «День композитора» он пишет: «Художник регулирует свою жизнь. Здесь – подробное описание моей ежедневной деятельности:

Встаю в 7.18;

вдохновение – 10.23 — 11.47.

Завтракаю в 12.11 и встаю из-за стола в 12.14.

Полезная прогулка верхом на окраине моего парка с 13.19 до 14.53.

Второе вдохновение – 15.12 – 16.07.

[28]

Различные дела (фехтование, размышление, рукоделие, плавание и т.д.) – 16.21 – 18.47.

Обед в 19.16 и его окончание в 19.20.

Затем проигрывание очередной симфонии – 20.09 -21.59.

Обычно иду спать в 22.37.

Раз в неделю неожиданно просыпаюсь в 3.19 (по вторникам).

Я ем только светлую пищу: яйца, сахар, тертые кости, животный жир; телячье мясо, соль, кокосовые орехи, приготовленную в белой свинцовой воде курицу; фруктовую плесень, рис, репу; камфорную колбасу, макароны, сыр (белый свежий), хлопковый салат и какую-нибудь рыбу (без кожи). Прокипятив вино, я пью его холодным с соком цветков фуксии. У меня хороший аппетит, но я никогда не говорю, когда ем, потому что боюсь подавиться. Дышу аккуратно (понемногу). Танцую очень редко. Когда гуляю, держусь за бок и резко оглядываюсь.

Я веду себя солидно, а если и смеюсь, то это происходит без моего желания. Я прошу тогда прощенья – обязательно и добродушно.

Я крепко сплю, и мой сон особенно глубокий. Моя постель круглая, и у нее есть дырка для головы. Я чувствую, что раз в час мой слуга меряет мне температуру.

Мне уже давно приходит журнал мод. Я ношу белый чепчик, белые чулки и белый жилет.

Мой доктор всегда советует мне курить. Он вдобавок выдает свое предписание: «Кури, друг мой, а не то кто-нибудь другой будет курить за тебя»« (Revue musicale S.I.M.[4] 1913; [12, 15 – 16]).

Юмористический характер этому рассказу сообщает навязчивая подробность излагаемых фактов: указание временного отрезка с точностью до минуты, подразумевающее соответствие событий этому времени изо дня в день; потребность информировать читателя о том, как автор дышит, гуляет, что и как ест и т.д. Кстати, слова композитора «В искусстве я ценю простоту; это же – в еде» [12, 30] с трудом подходят к заявленному здесь перечню исключительно светлых изысканных блюд. Некоторая информация сознательно искажена, как, например, совет «заботливого» доктора или трехминутная продолжительность завтрака и обеда. Наконец, мы можем утверждать, что один из фактов не соответствует действительности: с 20.09 до 21.59 он никак не мог проигрывать очередную симфонию, поскольку за свою жизнь он не написал ни одной! Нельзя не отметить здесь стремления изобразить день композитора таким, каким представляет его себе обыватель.

А чтобы все-таки узнать правду, нужно отправиться в его аркейскую «башню из слоновой кости», где он жил в течение двадцати семи лет и куда за все это время никто не входил [см. 11, 5]. Только после его смерти сюда попали его родственники и несколько других людей. Они открыли затянутые паутинами окна, свет озарил убогое жилище: пыль, хлам, насекомые, въевшаяся грязь под крышкой разбитого пианино… Морис Саш (Sachs) вспоминает, что среди разных вещей, абсолютно ненужных, здесь были «старые коробки от сигар, более сотни листов бумаги, заботливо вырезанные, раскрашенные цветными чернилами, открытые сметы, курьезные анонсы…» [11, 57]. Со временем в своей тяге к собиранию и накопительству Сати превратился в «старого маниакального мальчишку» [Там же]. Но вспомним Пабло Пикассо, для которого беспорядок вокруг был источником вдохновения. Где бы он ни жил – в парижских лачугах Бато-Лавуар или, позже, на роскошной вилле Ла Калифорния в Каннах – в его мастерской всегда царил хаос. Повсюду были разбросаны предметы, некогда поправившиеся ему и принесенные домой со свалок или купленные в магазине, между которыми размещались холсты. И если кто-то пытался восстановить здесь порядок, хозяин был в бешенстве [см. 1, 120].

Не менее парадоксальна и история образования Сати. Он довольно поздно начал заниматься музыкой – в 13 лет. И эти уроки с мачехой Евгенией Барнетш (Barnetsche) чуть не довели его до полного отвращения к этому искусству. Однако он все же поступил в консерваторию к Декомбу (Descombes) и Лавиньяку (Lavignac), вскоре зарекомендовав себя как одаренный пианист и одновременно – самый ленивый ученик. Ближайший друг Сати в то время, молодой испанский поэт Контамин де Латур (Contamine de Latour) утверждал, что консерватория была нужна Сати только для того, чтобы избежать службы в армии [см. 10, 1].

Понадобилась четверть века, чтобы Сати осознал потребность в пополнении знаний и совершенствовании своей техники. Он поступил в Скола Канторум на платной основе, чтобы изучить законы контрапункта у Альбера Русселя (Roussel), a композицию и оркестровку у Венсана д”Энди (d”Indi). К этому времени (1905) Сати был уже довольно известным композитором, благодаря в первую очередь «Трем отрывкам в форме груши» для фортепиано в четыре руки (1890 – 1903) и трем ранним «Гимнопедиям» для фортепиано (1888). Очевидно, причиной для такого шага послужило непонимание стиля Сати критикой, объяснявшей недостатки его сочинений отсутствием у него

[29]

композиторского диплома. По этой же причине, видимо, композитору было отказано, когда он трижды (в 1892, 1894, 1896 годах) представлял свою кандидатуру в Академию изящных искусств [см. 11. 36]. Решаясь на такой шаг, Сати имел довольно веские основания, но, думается, при этом он не мог не осознавать, что становится объектом очередных иронических нападок и анекдотов.

– Ясно, что плоские головы, ничтожные и опухшие, не получили ничего. Пусть они проглотят свою бороду! Пусть танцуют на своем собственном животе! Эрик Сати

Эксцентричность Эрика Сати, заложенная природой и развившаяся с годами, стала визитной карточкой его личности и творчества. Сочиняя, он руководствовался лозунгом «против всех правил искусства» [12, 3]. В чем же корни такого отрицания?

На протяжении почти всей своей жизни он играл во многих парижских кабачках и кабаре и хотя не всегда положительно относился к такому способу заработка, зачастую это был единственный выход. И именно в этих заведениях родились его первые театральные опыты. В 80-е годы Сати работал тапером в трактире «Гвоздь» (Aubrge du clou). Затем, в 1890 году он получил работу в кабаре «Черный кот» (Le Chat Noir) и, кроме должности тапера занимал также пост руководителя оркестра, сопровождавшего спектакли театра теней Анри Ривьера (Riviere). Здесь завязалось знакомство Сати с французским юмористом Альфонсом Алле (Allais), который прозвал композитора «эзотерическим» за его увлечение учением Розен-Крейцеров. Таким образом юморист вызвал ссору, после которой Сати вернулся в трактир «Гвоздь» [10].

В конце 90-х Жюль Депакюи (Depaquit) пригласил Сати в театр Парижской комедии в качестве композитора и пианиста. Природная проницательность Сати, живая реакция, остроумие, а также практика тапера и композитора принесли новые, на этот раз юмористические плоды. Это две работы: музыка к пантомиме «Джек в стойле» («Jack-in-the-box») для фортепиано и к марионеточной мелодраме «Женевьева Брабантская» («Genevieve de Brabant») для голоса, хора и фортепиано. Их стиль основан на характерной для фортепианной музыки кинематографа непрерывности, допускающей даже гармонизацию «наугад» [11, 61]. Эти произведения послужили точкой отсчета юмористического творчества Эрика Саги, которое включает также произведения с пародийной и сатирической направленностью.

Экстравагантные названия стали одной из характерных и наиболее обсуждаемых черт стиля композитора. Можно сказать, что это было одно из самых сильных средств эпатажа, которое лежало на поверхности. Эпатаж проявился уже в ранних фортепианных циклах. Например, источником названия «Гимнопедий» («Gymnopedies») послужили два греческих выражения – γυμυασις и γυμνοι. Первое из них означает «упражнение, тренировка» [4, 305], а второе переводится как «голые дети» [11, 27]

В эстетике и музыкальном языке этих пьес проявляются характерные для раннего творчества Сати черты. Это рафинированность, особая тихая, неторопливая созерцательность с оттенком просветленной грусти. Цикл лишен яркой контрастности, пьесы основаны на одном материале и вариантно оттеняют друг друга. Принцип вариантности служит также основой для их структуры и развития мелодии. В жанровом отношении они опираются на вальсовость (впоследствии сильно укоренившуюся в его творчестве), но танцевальность нивелируется, поскольку здесь при размере 3/4 практически нет затактов, бас продлевается на весь такт, а вторая доля сопровождения слита с третьей, образуя внутритактовую синкопу; построения неквадратны, они увеличиваются за счет продления окончаний (рис.2). На наш взгляд, такой тип движения вызывает ассоциации, близкие медленным гимнастическим движениям. Наиболее адекватным содержанию цикла, таким образом, можно считать определение Р. Николса, полагающего, что слово «гимнопедий» «…происходит от ежегодного праздника в древней Спарте, во время которого нагие юноши исполняли танцы и делали гимнастические упражнения» [9].

[30]

Программа и особый шарм этих пьес быстро привлекли внимание к молодому Сати, который с легкой руки Внталя Гоке (Hocquet) получил прозвище «гнмнопедиста». Теперь при знакомствах композитор говорил: «Эрик Сати – гимнопедист».

Названные черты цикла «Гимнопедии» во многом были унаследованы от предыдущих «Сарабанд» (1887) и развиты в последующем цикле «Гносьен» («Gnossienne»). Первая пьеса с таким греческим названием, означающим «истинность» или «простоту» [4, 294], появилась в 1889 году. Как известно, этот год был ознаменован проведением в столице Франции Всемирной выставки, которая для европейцев стала «окном» к иным, восточным культурам. Посетивший ее Эрик Сати, как и другие музыканты, был очарован балийским гамеланом. При всей своей оригинальности восточные принципы музицирования во многом были близки сложившимся к этому времени творческим установкам композитора.

Первые три пьесы в «Гносьен», по сравнению с раскованной мажорной пятой и романтически-тревожной четвертой, роднит меланхоличная грусть. В начале цикла это настроение выражено наиболее ярко и порой приближается к безысходности, поскольку за интонациями вопроса каждый раз следуют непреклонные, категоричные ответы (см. контраст p и f, пример на рис. 3).

Цикл остается разомкнутым: пьесы «не заканчиваются, а прекращаются». В первую очередь это относится к двум последним номерам: в мелодии повисает вопрос (в № 2 – восходящая большая терция, в № 3 – восходящая чистая кварта, при этом последний звук продлевается); аккомпанемент же во второй «Гносьен» «застывает» в продленном тоническом трезвучии, а в третьей обрывает остинатно выдерживаемую формулу «бас – аккорд». Тяготение к разомкнутости уже встречалось в ранних сочинениях и в полной мере будет затем реализовано в произведениях юмористического периода 1911 – 1915 годов, которые всецело отвечают понятию «отрывка»; незавершенность была свойственна и литературной манере Сати[5]. Однако это не означало ухудшения качества его опусов или небрежность, скорее, для него было важным домысливание слушателя или читателя на данную тему[6].

Каковы же в «Гносьен» особенности функционирования нового и уже накопленного? Мелодике принадлежит ведущее значение, она имеет ориентальный характер и выказывает импровизационность. Помимо вариантности Сати опирается в ней на два формообразующих принципа, восходящих к вокальному жанру, – прорастание и продление. Восточный колорит задан в мелодии ее модальной основой[7]: кроме господствующего «дорийского» минора, здесь видна тенденция к обыгрыванию ладов с увеличенными секундами. К тому же, в цикле почти каждая фраза неизменно заканчивается продленным звуком, чаще это устой лада; такие преимущественно нисходящие окончания (названные А. Рей «архаическими» – [11, 30]), повторяясь, создают эффект медитативного состояния и ощущение безграничности развития.

Импровизационная мелодика осложняет диссонансами безыскусное сопровождение, где преобладают трезвучия и секстаккорды. В гармонии Сати идет по пути децентрализации лада путем ослабления доминантовости (доминанта всегда минорна, а в средней «Гносьен» отсутствует вообще), избегания тоники (№ 3), введения характерного для его стиля инотонального начала (№ 2). Синкопированная формула «бас – аккорд» применена здесь в условиях четырехдольного размера путем повторения аккорда. На протяжении цикла эта формула остается неизменной и благодаря синкопе служит импульсом для звучания, наделяет его упругостью.

Особого внимания заслуживает оформление пьес. Сати снова отказывается от тактовой записи и прибегает к темпу Lent[8], а кроме того, свободно обращается с паузами: не всегда выписывает их (№ 2). Ритмика здесь является времяизмерительной – единицей отсчета становится остинатная формула аккомпанемента.

В этом цикле Сати безусловно демонстрирует новаторский подход к ремаркам[9]. В результате в произведении появляется еще один, довольно самостоятельный содержательный уровень – словесный. В каждой пьесе из палитры настроений складывается свой сюжет: от «вопросов» и «просьб» до «изнеможения» (№ 1), от «легкого удивления» и, очевидно, ответной «доброты» – к

[31]

«интимности» (№ 2) и от «проницательного совета» к «потерянности» (№ 3). Своего рода автономность этого уровня по отношению к музыкальной драматургии и структуре выявляет, например, «Гносьен» № 3:

Раздел формы | Текст |

А (р) | Заботливо посоветуйте Снабдите проницательностью |

В (< >) | Только сейчас В манере достижении пустоты |

В” (< >) | Очень потерянно Продлить эту ноту Откройте голову |

А (р) | Прячьте звук |

Тенденция к сквозному развитию, так ярко заявляющая о себе в тексте, присутствует и в музыкальном срезе, хотя в меньшей степени: она реализуется за счет «вариантов-продолжений» [6, 96] и принципа прорастания. Таким образом, встает вопрос о противоречии безэмоционального, медитативного характера восточного музицирования и словесных пометок композитора, отражающих личный мир человеческих чувств, что так или иначе должно быть донесено исполнителем до слушателя. Только заключительные ремарки цикла отчасти сглаживают противоречия между «земным» и трансцедентальным просьбой исполнять «в манере достижения пустоты», «потерянно» и, наконец, «открыть голову», что может быть сравнимо с достижением нирваны в процессе медитации.

Если отвлечься от словесного уровня, то на поверхности оказывается сниженный «музыкально-событийный слой» [3, 72], а следовательно, особый тип драматургии, отличающийся отсутствием последовательных этапов развития и активного действия. Цикл Сати является примером тихой и медленной музыки, ставшей закономерной в XX веке[10]. Созданием нового типа цикла, а также привнесением словесного начала (впоследствии ставшего необходимым для воплощения композиторских идей) «Гносьен», безусловно, выделяются на фоне других ранних циклов и свидетельствуют о новой ступени в творчестве, ставшей результатом апробации на европейской почве некоторых принципов внеевропейского музицирования и мышления, что также станет весьма характерным для XX столетия.

Созвучными этому произведению стали начатые в 1890 году «Три отрывка в форме груши» («Trois Morceaux en forme de Poire») для фортепиано в четыре руки и два сборника «Холодных пьес» («Pieces Froides») для фортепиано, 1897 и 1907 годов.

«Три отрывка в форме груши» по степени общественного резонанса еще при жизни их автора ненамного уступили балету «Парад». Нотная запись этого семичастного цикла, центром которого являются непосредственно три отрывка, представляет собой в целом вполне узнаваемые контуры груши. Идея фигуративной нотации не принадлежала Сати, но он был одним из первых, кто обратился к ней на рубеже веков и мастерски ее апробировал[11]. Этот опус имеет свою предысторию: он стал полемическим ответом Сати на упреки со стороны Дебюсси в том, что его произведения недостаточно хорошо структурированы [13]. Сати волновало не только графическое оформление пьес, заявляя в названии слово «форма», он подразумевал также музыкальную организацию. Возможно, он рассуждал так: «Если произведение должно иметь форму – сонатную, рондо и т.п., почему бы тогда не сочинить в форме груши?» Отсо Канто-корпи говорит: «Он сочинил три пьесы в форме груши, чтобы они имели какую-то форму» [12, 3]. Не скрывается ли здесь известное желание Сати обойти стороной все музыкальные законы, с одной стороны, покорно признавая их, а на самом деле подшучивая над ними и над самим Дебюсси?[12]

Желание быть непохожим на других, шокировать вскоре привело к еще более смелым опытам с названиями. В них можно выделить два направления – серьезное и юмористическое. К примерам первого рода относятся «Стрелы», «Гносьен», «Гимнопедии», а также песни для кабаре («Нежно»/ «Tendrement»/, «Я тебя желаю» /«Jе te veux»/) и пьесы для фортепиано («Притеснения» /«Vexations»/, «Ласка» /«Caresse»/) и др. Эти произведения охватывают период с 1888 по 1901 год. Вторую, более обширную группу составляют необычные названия произведений, появившихся с 1892 по 1924 г. Здесь нельзя не упомянуть «Грызущие и раздражающие одного деревянного болвана» («Croquis et agaceries d”un gros bonhomme en bois»), «Автоматические описания» («Descriptions automatiques»), «Основательно обсуждаемые вопросы» («Chapitres tournes en tous sens») и т.п. В них есть ряд сочинений с анималистическими заголовками, о чем речь пойдет ниже.

Если говорить о традиционности и необычности произведений Сати и их названий, то необходимо отметить, что названия далеко не всегда соответствуют музыкальному содержанию. Пьесы, озаглавленные неординарно, оказываются вполне обычными по содержанию, музыкальному языку, и наоборот, за внешне традиционным названием может стоять оригинальный композиционный принцип[13]. Кроме того, уже на ранних порах в творчестве Сати проявилось стремление к смешению традиционных

[32]

жанров: одним из первых возник «Вальс-балет», выявив основные приоритеты – излюбленный для Саги вальс и ставший незаменимым в позднем творчестве балет. Иногда композитор смешивал, казалось бы. несоединимое. Так. занявшись в начале века полифонией, он не собирался расставаться со столь любимым им жанром и написал «Фугу-вальс» для фортепиано (1906), примиряя интеллектуальный аскетический жанр с легким танцевальным. В целом среди необычных произведений можно выделить пять подгрупп: преобразованные традиционные («Вялые прелюдии для собаки» /«Veritables Preludes flasques pour un chien»/[14], «Бюрократическая сонатина» /«Sonatine bureaucratique»/), анималистические («Высушенные зародыши» /«Embryons Desseches»/), характерные («Противные взгляды» /«Apercus desagreables»/), детские («Живописные ребячества» /«Enfantillages pittoresques»/, «Назойливые шалости» /«Peccadilles importunes»/) и ситуативные («У доктора» /«Сhеz le docteur»/).

Животные и дети со временем стали объектами любви Сати, поскольку им не свойственны человеческие пороки, они всегда искренны, преданны и отвечают взаимностью. Он говорил: «Я люблю животных. Это взаимно», – и защищал их в своих речах. «Дорогие дамы… и господа… В народе невзыскательно говорят, что животные являются нам «братьями меньшими»… это значит, что человек – старший брат животных… Мнение животных по этому вопросу нам неизвестно… Мы знаем о них лишь то, что они хорошие граждане Природы… что у них есть права и обязанности… и что у них выдающийся ум… <…> Редко бывает, чтобы зверь вел себя вызывающе по отношению к человеку – человек же не всегда ведет себя тактично по отношению к животным… Возьмем пример: кошка спит в кресле… человек приходит и прогоняет кошку. …Я никогда не видел противоположного: …приходит кошка… и прогоняет человека… из кресла…» [12, 43]. Животные интересовали его с двух позиций, что иллюстрирует следующее высказывание: «Животные чувствуют меня… – и узнают меня, особенно собаки… Да, я люблю животных… Я люблю кур… овец… уток… свежего лосося… быков… индеек с каштанами… и даже без каштанов – вместе с трюфелями… Точно… я люблю животных… поэтому я для них хороший… слишком хороший…» [12, 41].

Да, Сати любил не только животных, но и хорошо поесть, и не скрывал этого. С другой стороны, Сати интересовала музыкальная одаренность «младших братьев человека». Об этом он писал намного больше, чем о кулинарии. Впервые он заговорил на эту тему в статье 1914 года «Интеллект животных и музыкальность». Сати выдвинул в ней утопическую идею о совершенствовании образования для животных; он говорил о том, что несмотря на наличие сообразительности и определенных задатков, лишь немногие из них могут получить от человека обучение и «в некотором роде воспитание». Но и в этом процессе есть свои изъяны: «Учебная программа животных никогда не касается искусства или литературы, тем более природоведения, этики или других дисциплин. Почтовых голубей не готовят к их обязанностям посредством обучения географии; рыбы лишены исследования океана, быки, овцы и телята ничего не знают о рациональной деятельности современной скотобойни, а также не знают о питании в созданном человеком обществе» [12, 17].

Конечно, это «скверное» образование, по сравнению с человеческим, заявляет автор и называет примеры музыкальной одаренности животных: «Ну, а музыкальность! Есть лошади, которые могут танцевать, есть пауки, которые остаются под фортепиано во время всего концерта, который для них устроил признанный виртуоз…» [12, 18].

Эти размышления композитор продолжил и расширил в докладе «Музыка и животные», сделанном в 1919 году. В частности, он предположил, что задатки животных зависят от их телосложения, например, клюв птицы похож на кларнет, а рыбы в силу своего строения и не помышляют о художественной профессии [12, 48]. Кроме этого, в докладе Сати размышляет о симпатиях и антипатиях зверей и птиц к различным искусствам: «У животных явно не ощущается способностей к живописи. В этом нет сомнений… Действительно, ни одно животное не создало картину или скульптуру… их вкус не ведет к этим художественным жанрам… Напротив, архитектура и музыка пленяют их. Кролик роет гнездо… и терьер для себя копает; …птица делает из своего гнезда художественное и архитектурное чудо, чтобы жить там вместе с семьей… Примеры я бы мог перечислять бесконечно… Хватит об архитектуре… Я никогда не знакомился с письменно зафиксированными литературными произведениями животных – и это весьма достойно сожаления… У животных, кажется, в древности была литература? …Вероятно… Литература, наверное, погибла, в большом пожаре… очень… очень большом…» [12, 45].

Все произнесенное композитором дает основания для утверждения того, что сравнивая животных и людей, в частности в способностях к искусствам и образованию, он пытается доказать, что первые ничем не хуже вторых. Не скрывая своей преданной любви к «младшим собратьям», он

[33]

встает на защиту их прав. Но сквозь юмор и утопичность этих идей кроме эпатажа нельзя не увидеть стремления защитить того, кто всегда ответит искренностью, взаимностью и преданностью. Такие качества для Сати, проведшего почти всю жизнь в одиночестве, были очень важны.

Музыкальные примеры, подкрепляющие эти словесные теоремы, положили начало регулярному выходу в свет произведений Сати, из которых ранее печатались только песни для кабаре. Первыми в 1911 году были изданы фортепианные пьесы «В лошадиной шкуре» («En Habit de cheval»). Затем музыкальный издатель Демет (Demets) опубликовал «Настоящие вялые прелюдии для собаки» и вскоре еще заказал такие же юмористические циклы для фортепиано. В одном из них Сати словесно и музыкально «замаскировал» под морских животных Моцарта, Шопена и Шуберта, назвав их «Высушенными зародышами». Было бы странно, если бы имевший столь ироничный и эксцентричный склад ума Эрик Сати ограничился в своей критике по отношению к композиторам исключительно литературными высказываниями. Не менее эффективным оружием против классических «любимцев» и музыки, звучавшей вокруг, стали его пародийные фортепианные произведения, в которых одной из важнейших составляющих остается слово»[15].

В «Высушенных зародышах» словесное содержание включает в себя пять уровней. Первое – это общее название цикла, второй – латинские названия частей: «Голотурия» («d”Holothurie»), «Эдриофалма» («d”Edriophalma») и «Подофалма» («de Podophalma») подразумевают под собой названия живых существ[16]. Третий уровень поясняет предыдущий – это описания данных животных из уст автора. Четвертый уровень традиционен: исполнительские пометки, определяющие тип движения и характер исполнения. Последний из уровней – сюжетная основа пьес: короткие фразы, повествующие о том, что происходит в данный момент (сохранена пунктуация оригинала):

Эдриофалма

Описание животного

Ракообразные с неподвижными глазами, без стебельков. Очень грустные с виду, эти ракообразные живут вдали от мира, в отверстиях скал.

Подстрочное содержание пьесы „

Они все вместе Как грустны!

Отец семейства берет слово

Все начинают плакать

Несчастные животные!

Как он хорошо говорил!

Сильные стопы

Иллюстрацией к сцене глубокой грусти ракообразных стал «Траурный марш» Фредерика Шопена из сонаты b-moll. Сати несколько преобразовал шедевр, в частности, упростил и сократил форму (до простой трехчастной); опустил тональность на полтона, «осветлив» ее (был b-moll – «по черным» клавишам, стал a-moll – «по белым»); в качестве начальной темы взял из оригинала интонации хода в объеме ум. 4 (пример на рис. 4).

Следующая далее ремарка «Отец семейства берет слово» знаменует собой переход к середине, где с незначительными мелодическими вариантами предстает тема трио из шопеновского марша. Видимо, исходя из юмористических побуждений Сати одновременно поясняет, что здесь представлена «Цитата известной мазурки ШУБЕРТА», поскольку, как известно, Шуберт не сочинял в данном жанре. Тем не менее здесь появляется имя еще одного классика.

Таким образом, композитор, используя современный музыкальный язык, смело высказывает свое отношение к классическому наследию – отжившему музыкальному прошлому. Он облекает пародии в собственную лаконичную и открытую форму: вряд ли кто-либо до Сати осмеливался излагать музыкальные мысли в форме «отрывков» без тактовых черт и обозначения размера, а нередко и без выставления ключей. Он обращается и к характерному для XX века эпическому приему введения «рассказчика», но позже запрещает оглашать эти тексты на концертах, что создает «парадокс в лучших традициях авангарда» [13].

[34]

* * *

…Если глухим не нравится музыка,

даже если бы они были глухонемыми,

ею не надо пренебрегать.

Эрик Сати. Музыканты Монмартра

Для парижан 1880 – 1890-х годов быть современным и новым значило «…войти в кабаре с толпой зрителей, которые начинают аплодировать выступлениям и игре теней, бывшей повальным увлечением ночной жизни парижан… Бесчисленная богема и псевдобогема часто посещали «Черного кота» в надежде прочитать или спеть свои стихи… вырезать смелый профиль или принять участие в постоянном перфомансе» [13]. Кабаре сочетало жанры театрального, музыкального и эстрадного искусства, соединяло высокое и низкое.

Двадцатилетний Сати появился в «Черном коте» одновременно со своим сверстником, будущим шансонье – Винсеном Испа (Hyspa), сотрудничество с которым длилось до 1909 года. В результате альянса с певцом появились несколько тетрадей песен, посвященных наиболее значимым событиям жизни Парижа: от первого визита царя Николая II в октябре 1896 года до Всемирной выставки 1900 г.

Все произведения, написанные в это время, можно поделить на две жанровые группы – сатирические песни-сценки (составляющие большую часть) и лирические песенные вальсы для фортепиано с оркестром или голоса и фортепиано. Первые из них – оригинальные, отвечающие требованиям массовой культуры (песенно-интонационному и гармоническому словарю эпохи) произведения, просты и доступны. Танцевальность, заданная предназначением пьес для кабаре, присутствует в них и скрыто (отзвуки тарантеллы в сцене «У доктора»), и явно (регтайм в «Идем к Шошотте»). Вторая группа – песенные вальсы, хотя и бытовала в кабаре, изначально предназначалась для кафе-концертов, где царила музыка для приятного отдыха, не претендующая на какой-либо скрытый смысл, иронию. В текстах для них Испа переключался на любовные эмоции, а Сати не без удовольствия предавался обожаемому им жанру. Безусловным шлягером стал вальс «Нежно» («Tendrement»), поначалу исполнявшийся Испа. Позже этот номер утвердился в репертуаре Полетт Дарти (Darty) – популярной певицы шансонье, «королевы медленного вальса». Ее успешное сотрудничество с Сати началось в 1902 году [см. 10, 2].

Неравнодушие к танцам и вальсу в том числе было заложено в композиторе с детства, поскольку его отец и мачеха писали салонную музыку. Два ранних фортепианных вальса Эрика («Вальс-балет» и «Фантазия-вальс») были опубликованы в сборнике «Семейная музыка» («La Musique des families»). Впоследствии эта способность развивалась в условиях работы Сати в театрах, кабаре и кафе. Красной нитью танцевальный жанр прошел через все его творчество, которое венчали балеты «Меркурий» («Mercure», декорации и идея П. Пикассо, хореография Л. Мясина) и «Релаш» («Relache», декорации и идея Ф. Пикабиа, хореография Ж. Борлина). Важной вехой на пути к ним стал «Парад».

Идея балета принадлежала Жану Кокто (1889 -1963) – лидеру и идеологу европейского авангарда начала XX века. Началось все с 1913 года, когда Кокто присутствовал на премьере «Весны священной», считавшейся тогда очень нетрадиционным сочинением. Вскоре он привлек к проекту Пабло Пикассо (декорации и костюмы) и Леонида Мясина (хореография) с труппой Сергея Дягилева. С распространения идей балета по отношению к его создателям началась травля, а сама премьера стала очередным (после «Весны священной») парижским скандалом.

«Парад» возвестил о зарождении так называемого «экспонирующего» балета, в котором преобладает не развитие какой-либо сюжетной линии, а показ отдельных номеров или героев. Здесь нет всех классических драматургических этапов, поскольку целый балет – это экспонирование. В самом замысле и в названии изначально была заложена установка на это. Слово «парад», вынесенное в название, имеет во французском языке два значения – «смотр», «показ» и «балаганное представление». Сюжетность здесь абстрактна («белый» балет), поскольку действие заключается в трех показательных номерах – «Китайский фокусник», «Малышка-американка» и «Акробаты». Целью этих персонажей является завлечь публику внутрь балаганчика, где разворачивается основное действие. Содержание базируется на характерной для рубежа веков цирковой тематике[17]. Идея балета, по словам А. Рей, «…это не жизнь в цирке, а его [цирка] разлад с городом, с жизнью» [11, 96].

В сценической версии присутствует также сквозная линия нарастания – это действия трех Менеджеров. Они по очереди, а затем вместе пытаются втолковать публике суть происходящего. Кульминация и развязка совмещаются в «Финале», где после провала Менеджеров на сцену вместе выходят главные герои. Кроме функции продвижения действия, рекламные агенты играют еще и скрепляющую роль.

[35]

По словам Рей, Пабло Пикассо воплощает своих героев по принципу коллажа: «…ложась на полотно с кубистическим фоном, персонажи играют роль «наклеенных бумажек» на картине» [И, 96]. Мяснн постарался сохранить этот принцип в хореографии, а Сати в музыке.

Композитор принципиально отказывается от дробления балета на картины, либо акты. Это в первую очередь связано с невысокой событийностью в сюжете, а также с самим замыслом этого, по определению самого Сати, «реалистического балета на тему Жана Кокто». Балет включает в себя два масштабных уровня – все одноактное произведение и номер; внешний уровень одновременно является также танцевальной сюитой. Основные номера обрамлены прелюдиями на открытие и закрытие красного занавеса[18], следующими за вступительным хоралом и финалом:

Хорал

Прелюдия красного занавеса

Китайский фокусник

Малышка-американка

[Пароходный регтайм] –

Малышка-американка (продолжение)

Акробаты

Финал

Продолжение прелюдии красного занавеса

В «Параде» мы видим особый случай претворения классической балетной сюиты:

Вступление – Хорал

Мужская вариация — Китайский фокусник

Женская вариация – Малышка-американка

Adagio – [Пароходный регтайм]

Женская вариация – Малышка-американка

(продолжение)

Мужская вариация — Акробаты

Кода-Финал

Изменения касаются как ее строения в целом, так и содержания отдельных номеров. В первую очередь изменения связаны с Adagio. Его черты на уровне музыкального воплощения, как ни странно, мы находим в «Рэгтайме»: а) главенствующее мелодическое начало; б) протяженность, текучесть фраз и мотивов; в) плавное восходящее и нисходящее движение; г) гомофонная фактура (самостоятельная мелодия поручена первым скрипкам и кларнетам в сопровождении струнных и легкого staccato трубы и тубы). Определенная статичность, присущая Adagio, выявляется здесь в потактовом принципе смены гармонии и замедлении темпа в два раза по сравнению с соседними раздела. Основная тема «Рэгтайма» окрашена мажорным ладом (С-dur), что приближает ее к большинству балетных Adagio.

Однако на уровне содержания этот номер в корне отличен от традиционного Adagio: это не привычный любовный дуэт, а продолжение женской вариации (Американка танцует, находясь на «Титанике», отсюда и название – «Пароходный рэгтайм»). Конечно же, в «Параде» женская вариация претворена во французском полетном стиле. Героиня сразу влетает на сцену, затем бегает, ездит на велосипеде и т.п. Вариация отличается высоким эмоциональным тонусом, подвижностью и игривостью. Следуя содержанию, музыкальное оформление становится своеобразной танцевально-инструментальной мозаикой: материал беспрестанно сменяется по четырехтактам, экспонируя все новые и новые формы движения в размере 2/4.

В «Финале» на сцене собираются все персонажи, что ассоциируется с цирковым заключительным «парад-алле». Соответственно этому здесь возвращаются основные темы предыдущих номеров, в том же виде, но со звуковысотными и тембровыми изменениями в некоторых из них. Принципом воплощения «парад-алле» становится ускоренный монтаж. В этом, без сомнения, состоит новаторская трактовка коды.

Таким образом, беря за основу устоявшиеся элементы классической балетной сюиты, Эрик Сати свободно и по-новому претворяет их применительно к абсолютно новому типу содержания.

Премьера балета оказалась важной отправной точкой в развитии жанра. Отражение современной реальности обусловило совершенно новый тип сюжета и образности: балет основан на двух составляющих шоу-культуры – мюзик-холльной и цирковой. Одним из показателей злободневности спектактя стало наличие в центральном номере регтайма, впоследствии ставшего одной из самых популярных страниц балета и в целом музыки Сати.

Новаторство Сати связывают с внедрением в партитуру различных шумов. Кроме пишущих машинок, среди экзотических тембров оркестра присутствуют револьвер (Revolver), удар ладонью (Claquer), лотерейное колесо (Roue de la Loterie), бутылофон (Bouteillophone), громовые волны (Flaques Sonores), сирены – пронзительная и низкая (Sirene aigue, Sirene grave). Весь этот арсенал, использованный Сати в 1916 – 1917 годах, достоин композитора-экспериментатора в области будущей конкретной музыки.

Так Сати и его единомышленники воссоздали реальность в «Параде» – это время рубежа веков,

[36]

поколений и стилей, это мучительная жажда нового среди импрессионизма, вагнеризма, романтизма, воплощаемая в первую очередь в поисках новых средств выражения.

Финалом творческих экспериментов Эрика Сати стал его выход на киноэкран! Он стал одним из первых композиторов, кто отважился на это. Его последнее крупное сочинение, инстантеистический балет «Релаш»[19], подразумевало между действиями антракт «Синема» – показ фильма о создателях этого проекта под музыку Сати.

Неординарность Сати, исходящая из личных качеств, не могла не отразиться в его произведениях. Главным орудием эпатажа стали названия, темы и способы их воплощения, техника композиции. Многое из того, что начато композитором, было подхвачено другими музыкантами и нашло продолжение на европейской почве в XX веке.

Литература

1. Бернада М.-Л., Буше П. Пикассо / Пер. с фр. С. Загорской. М., 2002.

2. Жизнь животных: В 7 т. / Под ред. Р.К. Пастернак. Т. 2. М., 1988.

3. Назайкинский Е.В. Логика музыкальной композиции. М., 1982.

4. Новогреческо-русский словарь / Сост. А.А. Иоаннидис; под ред. А.А. Белецкого. М., 1998.

5. Розеншильд К. Молодой Дебюсси и его современники. М., 1963. С. 44 – 70.

6. Цуккерман В.А. Анализ музыкальных произведений: Вариационная форма. М., 1974.

7. Ямпольский И.М. Журналы музыкальные // Музыкальная энциклопедия. Т. 2. М., 1974. Стр. 406 – 420.

8. Dolivier F. Enigma Du Soleul. Paris, 1936.

9. Nichols R. Preface // Satie, Erik. Music for solo piano. Vol. 1. London, 1995. P. 3.

10.Orledge R. Satie, Erik // The New Grove Dictionary of Music and Musicians. London, 2001.

11.Rey A. Erik Satie. Paris, 1974.

12.Satie E. Muistinsa menettaaneen muistelmat / Suom. Silva Kauko; koonnut Otso Kantokorpi. Helsinki, 1996.

13.Whiting S. Erik Satie and Vincent Hyspa: notes on a collaborations // Music & Letters. 1996. Issue 1. Vol. 77. P. 64-91.

Опубл.: Пакконен Юлия Сергеевна. Творчество Эрика Сати: на пороге XX века // Музыковедение. № 1. 2005. С. 26 – 36.

Использованы материалы: http://www.af.lu.se/~fogwall/article7.html

размещено 25.10.2008

[1] Здесь и далее перевод с финского И.Н. Барановой.

[2] Рисунок взят из книги А. Рей [11, 4].

[3] Здесь использовано выражение «…dans un temps tres vieux», типичное для зачина французских сказок и соответствующее русскому «давным-давно».

[4] «Музыкальный журнал» Интернационального общества музыки (Societe Internationale de Musique). Данное периодическое издание первоначально существовало как музыкальная газета этого общества (с 1905 года), затем, в 1912 году слилось с «Музыкальным журналом» и получило новое название, под которым выходило до 1915 года [7, 406 – 420].

[5] Статьи композитора также демонстрируют характерную для его музыки и графики манеру письма, отличающуюся фрагментарностью, отрывочностью с оригинальной внутренней логикой. Такой стиль изложения схож с потоком сознания: среди его излюбленных многоточий словно всплывают одни за другими отдельные предложения, фразы, вопросы. Сати будто с трудом вспоминает или желает, чтобы тот, к кому он обращается, сам вспоминал, домысливал, дорисовывал, доигрывал… Неслучайно один из своих трудов он назвал «Воспоминания потерявшего память».

[6] Сходный процесс наблюдается в литературе XX века, в частности, в теории «открытого произведения» Умберто Эко, согласно которой роль автора сводится к минимуму и произведение творится в воображении читателя.

[7] Данный цикл открывает ряд произведений в творчестве Сати с использованием натуральных ладов.

[8] Ранее и то и другое было использовано в «Стрелах». Отказ от тактовой черты, отличающий «Гносьен» и «Стрелы», позже становится для Сати нормой (например, в «Холодных пьесах», юмористических фортепианных циклах). Но в позднем творчестве, вероятно, после учебы в Скола Канто-рум, он все больше прибегает к тактовой записи («Парад», «Hrpbi» «Ludions»/и др.) Господство темпа Lent в «Стрелах», «Гимнопедиях» и «Гносьен» свидетельствует о зарождении уже в 80-е годы XIX века нового типа цикла – медленного и тихого, ставшего показательным для века двадцатого.

[9] Изысканность авторских ремарок заставляет вспомнить творчество А.Н. Скрябина.

[10] Одним из показательных примеров тихой музыки в XX веке является произведение Генри Кауэлла «Ostinato pianissimo» (1934), вспомним также акцент на медленной музыке в оркестровых пьесах А. Веберна ор. 5, 6, 10, «Pianissimo» А. Шнитке (1968) и др.

[11] «Пиком графических опытов Сати стал фортепианный цикл 1914 года «Спорт и развлечения» («Sports et divertissements») с рисунками Шарля Мартена (Martin). Обратившись к фигуративной нотации, Сати более чем на пятнадцать лет опередил «Каллиграммы» Гийома Аполлинера (1918) – сборник стихотворений в фигуративной записи.

[12] Во французской культуре и языке «груша» (poire) имеет несколько значений: одно из них, разговорное, означает «болван», «глупец», «простак», «простофиля», «шляпа» (связано с карнавальным началом и носит, скорее, положительный оттенок), возможно, оно касается Дебюсси. Также груша как плод является символом истоков (наряду с яблоком и яйцом, имеющими подобный смысл в меньшей степени). Об этом говорит старинный философ Фабр Доливье в трактате Enigma Du Suleul [8]. Такое значение тоже актуально для данного произведения, поскольку в нем пять из семи частей воспроизводят стили предыдущих фортепианных циклов: в № 2, 3, 5 – «Убегающих арий», в № 1 – «Гносьен», в № 6 – «Гимнопедий».

[13] Например, три пьесы фортепианного цикла «Сарабанды» строятся по принципу сквозной вариантной формы (А. Рей называет ее «витражной» /«еn vitrail»/ [11, 26]), где центральный элемент – малый мажорный нонаккорд – повторяется на различной высоте более ста раз.

[14] «Не исключаем существования другого перевода названия («вяленые»), однако настаиваем именно на прилагательном «вялые». Во-первых, содержание «Настоящих вялых прелюдий для собаки» представляет собой рассказ о воспитании пса. В соответствии с ремарками Сати, в первой пьесе он получает строгий выговор, во второй – «отбывает наказание», сидя дома в одиночестве, а в третьей – играет. Вряд ли к подобному сюжету применимо прилагательное «вяленый». Во-вторых, «tlasque» во французском языке – «вялый», «дряблый», flasiqite – «вялость мышц». Вялить, сушить – «secher» (фр.); это слово использовано Сати в названии «Высушенных зародышей» («Embryons Desseches»). Наконец, в нотном издании прелюдий французский вариант названия сопровождается английским «Genuine Flabby (вялый, слабохарактерный) Preludes».

[15] К таким сочинениям относится также цикл «Грызущие и раздражающие одного деревянного болвана». Вторая пьеса этого цикла «Хилый танец (на манер этих мсье)» («Danse maigre/a la maniere de ces messieurs/») основана на противопоставлении аллюзии на собственный стиль (№ 2 из «Холодных пьес» и № 6 из «Трех отрывков в форме груши») и пародии на фортепианный стиль К. Дебюсси. Третья пьеса – «Испаниана» («Espanana») пародирует модную в то время испанскую тему в претворении того же Дебюсси, Шабрие и Равеля, смешиваясь со стилем самого Сати (жанр вальса, «мозаичность» конструкции, наличие между частями ходов в «таперском духе», характерные поступенные восходящие и нисходящие интонации). Начальная «Турецкая тирольена» («Tyrolienne turque») содержит в середине простой трехчастной формы пародию на тему рефрена (последнее проведение) из третьей части «Alia turca» Сонаты A-dur К. № 331 Моцарта. В трактовке Сати популярная тема претерпела прежде всего ритмические изменения: она переизложена в трехдольном размере (у Моцарта – 2/4) с элементами вальсовой ритмоформулы в сопровождении, длительности увеличены в два раза, гармония усложнена септаккордами. И если в предыдущих номерах были представлены аллюзии на стиль композитора или школы, то здесь мы слышим пародию на конкретную тему классического «шлягера», представленную а 1а Сати. Таким образом, в цикле осуществляется эксцентрический диалог автора с «грызущими» и «раздражающими» его композиторами и их произведениями.

[16] «Мы обладаем сведениями только о Голотурии (Holothurioidea), почерпнутыми из энциклопедии «Жизнь животных»: это один из классов подтипа эхинозои, при сжатии она «…становится похожей на старинную кубышку или огурец… Голотурии интересны внешними особенностями, яркой окраской, занятным образом жизни и некоторыми повадками…», у них имеется «…особое защитное приспособление», из которого при раздражении выбрасывается липкая жидкость [2, 171 – 175]. Можно предположить, что в выборе животных для своего сочинения Сати мог руководствоваться и кулинарными соображениями, поскольку их кожно-мышечный мешок, предварительно подвергнутый длительной обработке путем варки, сушки, копчения, употребляется в пищу. Таким образом, отчасти проясняется прилагательное в названии цикла.

[17] Здесь присутствует характерный для этого времени замысел театра в театре, вспомним, например, «Петрушку» Стравинского.

[18] Как известно, красный цвет обладает во Франции определенной символикой,связанной с развлекательной ночной жизнью, вспомним, например, «Le Moulin Rouge». Красный занавес, изображенный Пикассо на дальнем фоне реального занавеса «Парада», был призван эпатировать публику.

[19] «Определение «инстантеистический» происходит от фр. instant – миг, instantanement – мгновенно, тотчас. Содержание произведения провозглашало ценность сегодняшнего дня: «…всё для сегодня, ничего для вчера, ничего для завтра», – читаем в программе исполнявших «Relache» Шведских балетов [11; 146].

(1.5 печатных листов в этом тексте)

- Размещено: 01.01.2000

- Автор: Пакконен Ю.С.

- Размер: 60.81 Kb

- © Пакконен Ю.С.

- © Открытый текст (Нижегородское отделение Российского общества историков – архивистов)

Копирование материала – только с разрешения редакции