Из личного архива Т.В. Гусаровой

Подготовка и публикация текста Е.В. Тихомировой

Пасха

На Пасху ночью подавали яйца, колобУшки (в селе Родинка). Утром встанешь, а уж тут наложено- яйца, колобУшки.

Качели на Пасху не делали.

Играли в камешки, подбрасывали и бегали.

Записано в д. Вилеж

от Логиновой Прасковьи Андреевны, 1914 г.р.

… Яйца, как «потайнУю милостыньку» клали на подоконник ночью, христосоваться ходили.

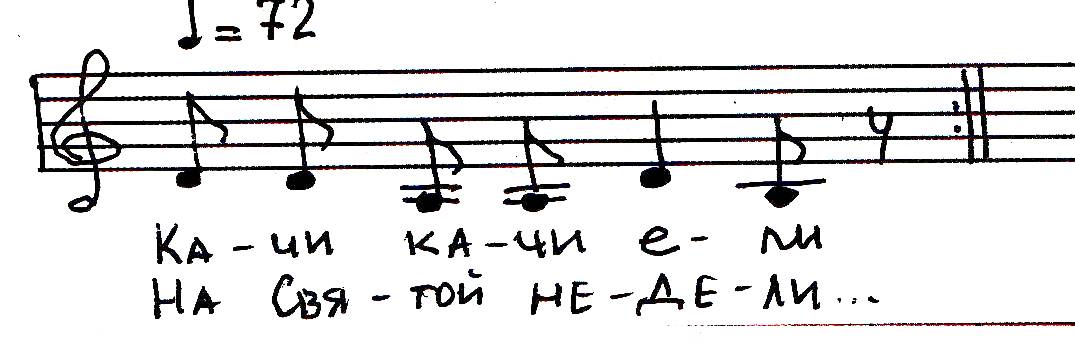

На Пасху делали качели и припевали:

кАчи, кАчи –Ели

на Святой неделе.

Блин да лепёшка

Прискочил к окошку,

Два яичка красных,

Два платка атласных.

Не садиса на качель,

Не обманывай людей,

Городецких парней!

Качели делали большие. Врывали столбы, опоры делали. Качели большие на оглоблях делались, чтобы можно было кататься и стоя, и сидя. Карусели были только на Масленицу.

… Радоница на Фоминой неделе во вторник. Поминают всех родных.

Записано в селе Гари 19.08.98

от Седовой Александры Гервастьевны, 1923 г.р.,

уроженки села Воскресенье (15 км от Гарей).

Вьюнишная неделя

«Фомино воскресенье, следующее за Пасхальной неделей, в ряде местностей России было отмечено проведением обряда, носившего разные названия: Вьюнишник, Вьюнец, Вьюнины, Окликание молодых… Этот обычай упомянут в «Стоглаве» - сборнике 1511 г. (25й вопрос главы 40): «А о велице дни окличка, на Радуницю вьюнец и всякое в них беснование» с ответом: «Чтобы о велице дни оклички на Радунице не творили и скверными речами не упрекалися».

Бытование этого обряда в 19в. зафиксировано в Тверской, Костромской, Владимирской, Ярославской, Нижегородской губерниях. По материалам Нижегородской области вьюнишный обряд сохранялся в активном бытовании вплоть до середины 20 в., отдельные факты его исполнения отмечены в 80е-90е г.г. 20в., а записи информации от очевидцев и участников обряда производятся по настоящее время.

Основным содержанием этого обряда является обход домов молодых супругов, повенчавшихся прошедшей осенью и зимой, сопровождаемый пением особых «вьюнишных» песен, носящих поздравительный и в известной степени назидательный характер. Обход совершался раздельно: группами детей и подростков с утра, затем неженатой молодёжью, а позже, к вечеру – замужними женщинами.

Поздравление молодожёнов, именуемых «вьюнец молодой со вьюницей», нередко сопровождается описанием их настоящего и будущего благополучия, что придаёт песням величальный характер…

Завершается обряд требованием угощения:

Вьюница, молодая,

Открывай-ка сундучки,

Окликальщички пришли.

Открывай-ка сундучки,

Вынимай-ка прянички,

Дели всем по парочке.

Вьюница, молодая!

Угощением чаще всего были крашеные варёные яйца, пироги, кокурки и другая домашняя выпечка, иногда конфеты и пряники. В Поветлужье окликальщиков угощали пивом домашней варки. Получив требуемое, окликальщики переходили к следующему дому, где были молодожёны, и обряд повторялся».

(из статьи Т.В. Гусаровой и Е.В. Тихомировой "Весенний обряд чествования молодожёнов")

… Раньше было (до нас) – окликали молодых. Вьюнишная неделя какая-то была…

Записано в селе Наседкино от Большаковой Анны Васильевны, 1926 г.р.

О Вьюнишнике.

Собирались замужние женщины днём:

Ты вьюница-молодица,

Подавай наши яица!

Не подашь яйца…

Тогда в хлев запрём,

Помелом заткнём!

Молодица давала яйца этим женщинам.

Записано в д. Вилеж

от Логиновой Прасковьи Андреевны, 1914 г.р.

…Ходили взрослые, не дети. Молодёжь (парни, девки) и замужние. «Ведь им выпить надо было… » . Угощали их вином.

Первогодкам после Пасхи делали, без детей, только замужним. Подойдут к крыльцу и поют:

Вьюнец-молодец!

Выходи на крылец!..

Они с женой выходят, угощение им несут, винца несут. Это ходили звонари. Отзвонят и идут по домам молодых поздравлять. Из Гарей приходили величать молодых.

Записано в селе Гари 19.08.98

от Седовой Александры Гервастьевны, 1923 г.р.,

уроженки села Воскресенье (15 км от Гарей).

Вьюнишник - в субботу.

Вьюнец-молодец!

Отдай наши яйца!

(криком)

Ходили поздравлять. Дадут по яичку ребятишкам. Давали и конфеток, и пряничков. А потом те, кто обходил, шли чаи распивать.

Записано в деревне Косоурка (1,5 км от Дресвищ)

от Марычевой Анны Гавриловны, 1917 г.р.

Публикуется впервые