Предлагаем вашему вниманию два материала, посвященные постановке оперы Вано Мурадели «Октябрь» в 1965 году. Это одна из немногих опер, в которых Владимир Ильич Ленин поет на сцене.

Евгения Иванова

«ОКТЯБРЬ» В БОЛЬШОМ

(о постановке оперы Вано Мурадели)

[18]

Рассвет поднимался над голубой гладью озера... Занималась заря. Но здесь, в Разливе, она разгоралась под взглядом человека, ожидавшего от нее большего, чем просто наступления утра. Пристально и внимательно всматривался Ленин в далекий горизонт, словно уже видя приближение тех великих дней, которые потрясли» мир...

Негромко, будто про себя, но отчетливо, с буйно-веселой силой он напевал:

Эй, ветерок, дуй посильней,

Дай хоть часок нам повольней!

По правде говоря, захваченная вдохновенной картиной встречи Ленина с рассветом, его словами о величии русского рабочего класса, тем, как напряженно вслушивался он в мотив «Камушки», шеститысячная аудитория Кремлевского Дворца съездов не сразу поняла, что такое слышит в опере в первый раз.

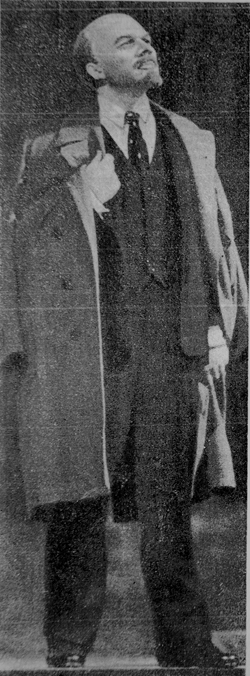

Роль В. И. Ленина в опере «Октябрь» исполняет Артур Эйзен. И все то, о чем шла речь вначале, было донесено до нас его огромным актерским и человеческим одушевлением. Тут уже мало говорить о таланте. Он безусловен. Но, пожалуй, только его для подобного оперного образа недостаточно. Если брать по большому счету, то на такую роль надо иметь право, и, может быть, прежде всего человеческое.

Актер получил труднейшую задачу: из трех непродолжительных по времени сцен и очень скромного драматургического и музыкального материала создать образ Вождя. Вероятно, задание было бы легче, если бы эти три сцены шли одна за другой. Но они все отделены друг от друга большими эпизодами. Нелегко на протяжении восьми картин не только сохранить в себе эмоциональное состояние, необходимое для воплощения такого характера, но и поднять его к финалу, чтобы прозвучали со всей значительностью слова: «...Революция... совершилась!» Конечно, удача Эйзена сконцентрировала в себе и поиск композитора, и находки режиссера, но все же на первое место хочется поставить актерскую инициативу.

У Эйзена в роли Ленина были предшественники — Б. Щукин, М. Штраух, Б. Смирнов[1]. Но он

[19]

стремился к достижению их художественных результатов на принципиально новых путях: его Ленин — герой оперного произведения, музыкального спектакля.

Ошибутся те, кто подумает, что если роль Ленина в опере В. Мурадели в основном состоит из разговорного текста, то она может быть решена средствами драматического театра по преимуществу. Эйзен и Туманов очень точно ощутили оперную природу образа, романтичность которого исключает и нарочитую будничность и внешний пафос.

Роль В. И. Ленина — самая большая удача спектакля Большого театра. Но если образ, созданный Эйзеном, заставляет вспоминать строки Маяковского:

Мы говорим — Ленин,

подразумеваем —

партия, —

то образы тех, кто должен, по мысли авторов оперы и постановщиков, воплощать питерский пролетариат, представителей партии большевиков, не могут подняться до утверждения второй тезы поэта.

Причин этому, очевидно, немало. Просчеты определились в либретто, сильно сказались в музыке и окончательно укрепились в спектакле.

Такая последовательность, конечно, закономерна, но совсем не обязательна. Ведь если театр берет к постановке в чем-то несовершенное произведение, значит, он все-таки видит потенциальные возможности его улучшения на сцене.

В истории театра известно немало таких случаев: выручало или актерское исполнение, или сильное режиссерское решение центральных кульминационных сцен. Но в данном случае этого не произошло. Актерские удачи в спектакле есть (А. Ведерников — Иван Тимофеевич, Т. Милашкина — Марина, В. Левко — графиня, А. Масленников— молодой артист)[2], есть сильно сыгранные сцены (первая встреча Марины с другом ее детства, офицером Масальским, Разлив, приход моряков в Путилово), но спектакля как целостного драматического произведения все-таки не получилось.

Все основные персонажи что-то иллюстрируют или кого-то представляют: Андрей — питерских рабочих, Ильюша — моряков-балтийцев, Лена — женщин Путилова...

Кто такой Иван Тимофеевич, арией которого начинается спектакль? О том, что он большевик, мы можем догадаться только из его слов. Но ему не дано никаких поступков. Андрей только агитирует, произносит пространные речи. Матрос Илыоша является в Путилово, поет под гитару и без нее и разыгрывает роль жениха на пышной «свадьбе», которая по намерению автороз должна отвлечь внимание шпиков от Ленина, скрывающегося в рабочей слободе.

Композитор послушно следовал за либретто и далеко не всегда использовал драматургические средства музыки, пробелы же литературной основы он восполнить не смог[3].

Конечно,— разговор сейчас идет по большому счету — на сцене ведь существуют и такие спектакли. Но здесь Ленинская тема, кульминация революционного героизма народа, взятые авторами в основу сценария, заставляют нас предъявлять и соответствующие требования.

Мы далеки от намерения обвинять во всем этом только режиссера И. Туманова, художника В. Рындина или тем более дирижера Е. Светланова (который артистично ведет спектакль, но нельзя не пожалеть, что он не вложил большей творческой инициативы в подготовку оркестровой партитуры). Основной изъян заложен в самой музыкально-сценарной драматургии. Но в постановке Большого театра он словно взят под увеличительное стекло. Даже там, где театр мог своей трактовкой внести необходимые коррективы, он не сделал этого.

Обратимся к замыслу театра. Как говорится в программе «Октября», постановочный коллектив стремился создать «монументальное» полотно, «монументальный» спектакль. Но что подразумевать под монументальностью? Масштабность и силу характеров, грандиозный разворот действия, или количество хора и миманса, внешнюю помпезность массовых сцен и пышность декоративного оформления?

Не будем торопиться с ответом.

Если на спектакле «Октябрь» вам придется держать в руках буклет, посвященный; постановке оперы, то вы не сможете не заметить, что эскизы художника В. Рындина, напечатанные в качестве иллюстраций, существенно отличаются от декораций и общего вида спектакля.

Эскизы динамичны. Они дышат воздухом революционной эпохи.

[20]

Вот перед нами эскиз первого действия. Ветер гонит низкие рваные облака, которые, кажется, задевают за шпиль Петропавловской крепости, крутит воронками быстрые волны Невы, и навстречу ветру, преодолевая его напор, шагают вооруженные колонны. Движением охвачена вся сцена. Моряки и питерские рабочие поднимаются по маршу лестницы на полотно моста и вливаются в шеренги идущих под красными знаменами к Финляндскому вокзалу встречать Ленина.

Создавая эскиз, художник по-своему уже организовал сценическое пространство, определяя основную, сквозную мизансцену. Смотря на его полотно, вы поймете, что этих людей объединяют одна цель, одно стремление, которое Рындин запечатлел в напористом движении всей массы в одном направлении. Больше того, вглядитесь в эскиз — и вы заметите тонкую и очень точную метафору художника, раскрывающуюся в «образе» ветра. Невольно вспоминаются слова поэта:

Дул, как всегда,

октябрь

ветрами,

Как дуют

при капитализме...

Переверните несколько страниц — и на эскизе к третьему действию вы увидите другой ветер — суровый, очищающий ветер революции. Он словно брошен над землей вытянутой рукой Ленина...

Но вот начался спектакль. Прошли пролог и первая сцена Марины с Масальским. Перед зрителем во всю ширину огромной сцены Кремлевского Дворца съездов раскинута панорама Невы.

Мост есть, Петропавловская крепость тоже. Народу на сцене очень много — и на мосту и под мостом. Люди передвигаются, сходятся в группы, расходятся. Возникает ощущение встречных потоков. Очевидно, эту цель и преследовал режиссер, пытаясь создать динамику, движение. Но тут его постиг первый и, видимо, очень принципиальный для данного спектакля просчет.

Не из всякого движения складывается драматургическое действие. В данном случае движения как такового на сцене много, но оно не подчинено главной мысли этой картины: Петроград идет встречать Ленина.

Еще большее превращение претерпела сцена финала.

Из нее абсолютно ушло то настроение, которое было в эскизе. Она многолюдна, но неподвижна. Если бы не угол Смольного, определяющий место действия, то эту толпу легко можно было бы принять за людей, чего-то долго и скучно ожидающих. Во всяком случае, они никак не воспринимаются как те красногвардейские отряды, воля которых «мобилизована и призвана» революцией.

Что, собственно, происходит в этой картине? Чтобы не пересказывать ее, возьмем программу:

«Ночь. Двадцать пятое октября 1917 года... Андрей призывает солдат, матросов, рабочих идти за Лениным в новую жизнь, к мировой коммуне. Но, неожиданно подкравшись, Масальский, пере одетый в штатское платье, стреляет в Андрея. Марина успевает заслонить собою Андрея. Масальского обезоруживают и уводят.

Андрей, его товарищи прощаются с убитой Мариной.

Гремит залп «Авроры». Из Смольного выходит Владимир Ильич. Народ, готовый к решительному бою за коммунизм, окружает своего великого вождя. Ленин провозглашает:

«Рабочая и крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась».

Давайте разберемся, с чем же пришли к финалу действующие лица, что качественно новое появилось в них? Исключение составляет только Марина. Андрей по-прежнему «произносит речь», похожую на те, которые уже были раньше. Иван Тимофеевич ходит среди людей, похлопывая их по плечам, видимо, на что-то мобилизуя. Даже матрос Ильюша здесь.

И напрашивается вопрос: а кто же брал Зимний, если все главные действующие лица, которые на протяжении всего спектакля призывали петроградцев быть готовыми к восстанию, в решительный момент оказались в роли пассивных наблюдателей?

В первом варианте оперы действие происходило на Дворцовой площади и заканчивалось призывом к штурму.

Видимо, театр, стремясь найти драматургически более определенную развязку действия, совместно с композитором создал новую заключительную сцену.

Действие ее перенесено с Дворцовой площади к Смольному институту, где помещался Штаб восстания во главе с Лениным. Но, изменив место действия, в театре никто не задумался над таким простым, но немаловажным фактом: кто и как в их спектакле будет брать Зимний дворец?

Конечно, искусство — вещь условная, опер-кое — тем более. Но, пожалуй, еще ни разу в истории театра не было такого случая, чтобы все действующие лица были выключены из главного действия или, другими словами, чтобы главное действие происходило без участия действующих лиц.

Предвидим реплику: вам нужны все подробности? Не хватает батальной сцены?

[21]

Нет. Здесь можно обойтись даже без кинопроекции, столь модной в наше время. Однако тем или иным способом необходимо было преодолеть ту примитивность сценарного построения картины, которая уничтожает всякую возможность превращения условности в правду искусства. В этой сцене есть все, кроме убедительности. Она помпезна и внутренне статична, хотя вокруг пылают костры и развеваются знамена.

Однако недостатки постановочного воплощения двух этих сцен не исчерпывают просчеты режиссера. Стиль «большой оперы» торжествует даже в тех эпизодах, где действие могло быть более концентрированно. Например, «У графини». В первой половине сцены режиссер определил место, даже позы, в которых картинно застывают приглашенные на бал гости. Сам же смысл происходящего — показать их духовную нищету, обреченность, пусть тезисно, но все же намеченный автором, — теряется среди колонн, мебели и этих самых живописно разбросанных групп гостей. (Кстати, они по существу играют лишь роль живой обстановки, «оформляя» пластически «танго смерти», а затем надрывную песню Молодого артиста.) Но вот действие переносится из гостиной в соседнюю комнату, где собираются заговорщики. И становится ясно, что бал — средство маскировки, что всего лишь несколько человек знают, зачем собралось у графини Н. столь многолюдное и разношерстное общество.

Ничего подобного! Отвлечемся от того, что «потайная» комната не объединена с гостиной ни по принципу строгого разграничения, ни по принципу внутренней связи. Отвлечемся, хотя такое композиционное несовершенство сразу бросается в глаза. Важнее другое. Видимо, в целях наибольшей наглядности режиссер предписывает «заговорщикам» пройти через все огромное сценическое пространство, через всю гостиную в накинутых на плечи пальто с поднятыми воротниками. Хорошая конспирация! Да один их вид говорит о том, что они враги и затеяли недоброе. Что же осталось от драматического замысла композитора? Почти ничего — такова разрушительная сила режиссерских штампов.

Другой пример. Через несколько картин события переносятся на крейсер «Аврора». И здесь режиссер не изменит своему принципу планировки сцены. И здесь он будет пытаться создать из массы хора и миманса живописный антураж к вокальному номеру. И здесь, к сожалению, внешнее сценическое действие войдет в непримиримое противоречие со смыслом внутреннего действия.

...Раздвигается занавес. Мы видим контур военного корабля, на фоне которого расположились амфитеатром ряды моряков. Картина знакомая и что-то живо напоминающая. Не надо особенно напрягать воображение: память сразу же подскажет ансамбль песни и пляски либо фотографию выпускников мореходного училища. Менее всего это ассоциируется с экипажем революционного крейсера. И не потому, что моряки поют лирическую песню, а именно потому, что поют они ее, столь картинно и «красиво» сгруппировавшись.

То, что происходит дальше, удивляет еще больше. Во-первых, трудно представить себе, чтобы незадолго до 25 октября 1917 года на «Аврору» пришел человек в полной офицерской форме. А между тем в таком точно виде, эдаким «бесстрашным героем» поднимается на палубу революционного корабля Масальский. Мало того, он собирает команду, обращается к ней с речью, его слушают и только после нескольких реплик Андрея прогоняют. Во-вторых, совсем неясно, почему команда крейсера, выстраиваясь лицом к офицеру, оказывается спиной к красному флагу. Создается впечатление, что и флаг, поднятый на корабле, и одежда Масальского — все это лишь эффектные атрибуты зрелища. Действующие лица их даже не видят. Иначе почему они ведут себя столь противоестественно равнодушно к ним?

...Идет заключительный хор. Снова стоят тремя ярусами матросы. Сотни винтовок нацелены в невидимого врага. И снова это напоминает театрализованную «живую картину».

Если возвратиться к вопросу о монументальности, как ее понял театр в данной постановке, та ответить придется, что, к сожалению, эта монументальность лишь внешняя, формальная, хотя казалось, что найденный режиссером принцип решения образа Ленина должен был определить и характер всего спектакля.

Это заставляет относиться к постановке Большого театра лишь как к заявке на будущее совершенное решение Ленинской темы на оперной сцене.

М. Бялик

В ПАРТИТУРЕ И НА СЦЕНЕ

[49]

Это опера о революции, о Ленине. Значит, оценивать ее можно лишь исходя из самых высоких эстетических критериев: иного подхода тема «Октября» не допускает.

Серьезно и откровенно судить о новой опере побуждает и уважение к В. И. Мурадели, композитору с редкой настойчивостью и энтузиазмом стремящемуся воплотить на музыкальной сцене тему рождения нового мира.

Впечатление, которое производит «Октябрь», неоднородно. Есть эпизоды, которые волнуют; слушая их, удовлетворенно отмечаешь: это правдиво, здесь — жизнь. А есть сцены, которые воспринимаются лишь как схема событий. О самой большой и принципиальной удаче композитора уже не раз писали: это заключительный раздел шестой картины «Разлив». Впервые на оперной сцене Ленин поет. Взволнованный тем, что здесь, на Севере, рыбаки знают волжскую «Камушку»[4], Ильич подпевает им. Вряд ли, впрочем, правы те, кто видит в «Камушке» обобщенную музыкальную характеристику великого вождя. Не самая мелодия этой песни, хотя в ней и запечатлены глубокое чувство и гордый размах, служит характеристикой Ленина, а тот факт, что он поет «Камушку», справедливо считать косвенной характеристикой, напоминающей о некоторых чертах вождя: связь с людьми труда, любовь к родным местам, глубокая человечность. В том, как тактично осуществлен переход от речи к пению, как затем хор, будто стоголосое эхо, укрупняет звучание песни, и в нем словно получает выход только что пережитое слушателями,— сказалось чутье музыкального драматурга. К образу Ленина мы относимся по-особому ревниво: будь в этой сцене хоть малейшая

[50]

фальшь, она казалась бы нестерпимой. Такая находка стоит многого.

Другие наиболее яркие впечатления связаны с несколькими хоровыми песнями. Прежде всего это — «Песня рабочих». В ней сплавлены интонации старых пролетарских гимнов-маршей с оборотами героических советских песен: образ революционной борьбы 1917 года дан здесь как бы в перспективе будущего. Песня отлита в крепкую, цельную форму, ее энергичная мелодия поддержана излюбленными Мурадели повторяющимися чеканными аккордами — и все вместе рождает ощущение волевого напора и целеустремленности. Появляется песня и в первой картине «На одном из Петроградских мостов», и в сцене «Бал у графини Н.» — и каждый раз неожиданно, как бы обрывая демонстрацию контрреволюционных сил: драматургическая ситуация усиливает воздействие песни, а песня движет драматургию. То же самое можно сказать и об удалой «Матросской песне» из первой картины, и о проникновенной «Матросской душе», исполняемой хором a capella («На крейсере «Аврора»), и, особенно, о прекрасной народной лирической песне «По небу по синему» из пятой картины («В Путилове»). Все песни, а эта в особенности, превосходно звучат благодаря точному знанию композитором возможностей голоса и хора, благодаря естественной гармонии и мастерскому голосоведению.

Эпизод «В Разливе» играет в опере особую роль, представляя собой лирическую кульминацию гражданской, революционной темы. Хоровые песни — это фон, обстановка происходящих событий; будучи отдельными закругленными номерами, они также иногда служат «отстраняющим материалом» (по терминологии Б. Ярустовского), сдерживающим и тем самым нагнетающим драматическое действие.

Ну а само это драматическое действие? Увы, именно здесь, с сожалением констатируешь, что жизненная и художественная правда часто покидает партитуру. Намерение авторов либретто и музыки ясны: через судьбы героев показать судьбы народные. Две полярные исторические силы олицетворяют путиловский рабочий Андрей и офицер батальона смерти Масальский. К каждому из них примыкает своя группа персонажей. Между ними — сестра милосердия Марина... Однако, поняв, что правда и будущее на стороне большевиков, она разрывает с другом детства Масальским и приходит к революционерам. Этому помогает и любовь, вспыхнувшая между Мариной и Андреем. Но расцвести ей не суждено: в ночь Октябрьского восстания, у Смольного, Масальский стреляет в Андрея. Марина успевает заслонить его собой и погибает...

Разумеется, это лишь костяк сюжета. Однако даже такое «тезисное» изложение фабулы позволяет заметить, что, во-первых, она не нова: расстановка героев и ситуации, в которых они находятся, вызывают ассоциации с многочисленными пьесами, кинофильмами и книгами; во-вторых, сна мелодраматична и, в-третьих, недостаточно логична. Зачем за несколько минут до залпа «Авроры» Масальскому стрелять в Андрея и, значит, выдать себя врагамГ Если им движет ненависть к революции, то при данной сценической ситуации, скажем прямо, не очень правдоподобной,— он должен был бы целиться в более значительный объект; если же он ослеплен ревностью,— при чем здесь залпы «Авроры», которые, по мысли авторов, должны прозвучать как отмщение за жертвы?

Смерть за смерть! Врага сметем!

Грянет гром, — «Авроры» гром! —

восклицает матрос с «Авроры» Ильюша (неизвестно только почему оказавшийся в этот исторический момент не на корабле).

Но если правды недостает сюжетному положению, связывающему героев, быть может, это искупается правдой характеров? Андрей поет в опере много, его монологи на самых важных сюжетных поворотах. Его центральный эпизод, рассказ о Ленине, написан в духе медленной лирической песни, с привлечением интонаций городского фольклора, бытового романса (мелодия поначалу, кстати, очень похожа на известную песню Мурадели «Солдатские сны»). Рассказ трогает задушевностью и выражением шири, величавости (величавость сибирских просторов и народной мечты), вызывает живой отклик своей проникновенностью.

Но вот вслед за ним идет лирический дуэт Марины и Андрея, типично «оперный» (я бы сказал даже несколько легковесный) ансамбль в вальсовом движении с характерными перехватами и повторами фраз. И когда на этой музыке звучат слова: «Ленин — будущность нашего века и ведущие к правде пути», тон, каким они пропеты, произнесены, кажется, по меньшей мере, несоответствующим. Тут и явное снижение образа Андрея.

...Экипаж «Авроры» примкнул к революции. Андрей передает морякам приказ — подать сигнал к вооруженному восстанию. Появляется Масальский, он резко упрекает матросов за измену. Ему отвечает Андрей. Это очень важный в опере момент. Лицом к лицу сталкиваются бескомпромиссные противники, в поединке — две непримиримые идеологии. Конечно, побеждает большевик, и Масальский убегает, спасаясь от матросского гнева. Так и должно было быть. Такова логика истории, так бывало в жизни и, кстати, даже в опере («Заря» Молчанова). Но на сцене в данном случае это оказалось недостаточно убедительным. Мы знаем, какие обжигающие слова находили революционные ораторы, что

[51]

бы заклеймить врагов, какими вескими были их доводы, Андрей же произносит лишь общие фразы, завершающиеся «по-театральному», брошенным в адрес Масальского обвинением: «Он сладко пел, но он ваш злобный враг». Речитатив, которым написан монолог, маловыразителен. Он передает возбуждение вообще, но не пафос революционной страсти и революционной мысли. Речитативы, нужно заметить, вообще одно из самых слабых мест «Октября»: они, особенно речитативы положительных героев, часто формальны и не характеристичны. В этом отношении Мурадели не удалось продолжить известную традицию русской оперной классики, традицию мелодического, «персонифицированного» речитатива.

Два других ораторских обращения Андрея к массам, в сценах у Финляндского вокзала и у Смольного, также лишены большой художественной убедительности, хотя в них полнее выявлено мелодическое начало. За внешним возбуждением в обеих ариях не удается скрыть внутренний холодок резонерства. Несколько подробнее остановимся на первой арии: «Питерцы мы, мастеровые». Ее недостатки в большей мере типичны для многих эпизодов оперы. В основе арии — песенное начало. Оно сообщает музыке приметы исторической конкретности, колорит революционной эпохи, и в этом его достоинство. Но песенное начало в «Октябре» завладевает арией. Оно не преобразуется по законам оперного жанра, а довлеет над ними, сохраняя свою «независимость». И достоинство оборачивается слабостью. Ария начинается песней призывного характера четкой квадратной структуры. Кончается песенный период, начинается развитие материала. Но это по существу тоже песня, со столь же строго соблюденной симметрией фраз. Затем идет новая, третья, песня, более распевная, но аналогичная по внутренней организации материала, и в заключение — четвертая, снова призывная, но опять с равномерным квадратным членением. Арии не хватает широкого и разнообразного дыхания, мелодический дар композитора оказывается стесненным однотипной формальной схемой. И характеристики оказываются упрощенными, однолинейными. Ну это, скажут,— ария-плакат. К сожалению, и большинство других арий, по замыслу композитора вовсе не долженствующих быть плакатными, построены таким же образом.

Особо о разработочном эпизоде, «второй песне». Принцип развития здесь прост: берется попевка, и на ней строится восходящая секвенция, в данном случае, по полутонам. В опере это почти единственный способ драматического нагнетания внутри отдельных эпизодов. Чаще всего секвенция сопровождается органным пунктом в басу (например, в Прологе, от слов «Пойдем мы сражаться за мир и свободу», а потом от слов «Куда влечет вековая мечта», в заключительном разделе картины «Перед Финляндским вокзалом», в арии Андрея из последней картины, от слов «Вместе с нами рабочие люди», только здесь восхождение по диатонической гамме; в заключительном хоре, от слов «Наши знамена над миром вьются» и другие). Не приходится доказывать, что динамика таких подъемов — чисто внешняя.

Итак, очень важный в опере образ положительного героя, большевика-подпольщика, в целом не получил яркой самостоятельной характеристики, и это один из наиболее существенных недостатков «Октября». Совсем слаб образ другого путиловца, пожилого мастера Ивана Тимофеевича. Его причастность к развитию драматического сюжета весьма условна, а музыкальная характеристика довольно-таки формальна. Длинен и весьма скучен порученный Ивану Тимофеевичу Пролог к опере, невыразительна ария из финальной картины. Они тоже представляют собой «венки песен», лишенные драматургического стержня. По музыке есть куски более или менее яркие, а есть эпизоды, как например, в Прологе на слова:

Стальными рядами на штурм мы пойдем,

Мы светлую правду народу несем, —

недопустимо слабые. Правильные по сути, но слишком общие по выражению эти слова далеки от живого поэтического чувства, и музыка, основанная на абстрактно звучащих мажорных квартовых интонациях в пунктированном ритме, не создает индивидуального образа.

Как не вспомнить в этой связи слова А. Твардовского, произнесенные на XXII съезде КПСС о литературе и вполне относящиеся к опере: «Мне кажется, большой недостаток изображения современного героя... заключается в том, что показывают этого героя обычно более или менее правильным в поступках и суждениях, но он, носитель всех полагающихся ему добродетелей, нередко бывает лишен одного простого, но незаменимого качества — человеческого обаяния, обаяния щедрого сердца, доброты, благородства, любви к людям — всего того, что нас привязывает к любимым героям книг». Да, Андрея и Ивана Тимофеевича хотелось бы полюбить, но в них не ощущаешь живых людей.

Несколько более теплыми красками нарисован портрет Марины. Хотя и в ее партии утомляет однотипность квадратных построений, все же в интонациях больше искренности и взволнованности (особенно в ариозо «Как можно веселиться»). Жаль лишь, что интонации эти очень уж знакомы по лирической музыке последователей Чайковского.

[52]

Здесь стоит коснуться принципиально важного вопроса о музыкальном языке оперы. Мурадели избрал важнейшую тему, еще не нашедшую художественно совершенного воплощения в опере, и достиг успеха в попытке создать вокальную партию Ленина. Но почему в остальном композитор так демонстративно пользуется ограниченными средствами выражения, словно бы даже нарочито избегая накопленных, в том числе в русской опере, богатств интонационного языка? Даже лирическая сфера классической оперы использована композитором односторонне: в музыкальном образе Марины преобладают стереотипные для некоторых опер прошлого интонации, выражающие один круг эмоций: тревогу, жалобу, печальную взволнованность; их разнообразит лишь разная динамика. Оправдать такие узкие рамки, в которые поставил себя композитор, такое самоограничение трудно. Понять можно. По-видимому, виной всему стремление к упрощенно понятой доступности.

Эта тенденция композитора сказывается и в том, как изображен вражеский лагерь. Егo возглавляет «женщина-вамп», обворожительная и загадочная, чье имя, в отличие от имен других героев, таинственно скрыто — графиня Н. Она поет жгуче-страстное «Танго смерти», причем, при всей его пошлости, оно звучит искренне и даже с подъемом, так же, как, кстати, и сладенький «Медленный вальс», исполняемый Молодым артистом. Во всяком случае, эти номера запоминаются куда быстрее, чем та музыка, которой обрисованы положительные герои. К такой ли «доходчивости» надо было стремиться?

В духе избитого детектива выдержан весь характер титулованной владелицы особняка. Как пикантно: графиня — чаровница — в то же время еще и инициатор политического заговора! Именно она диктует собравшимся в ее салоне офицерам, буржуа, министру Временного правительства: «Мы должны оставить Россию без Ленина!»

Просто трудно всерьез говорить о том, что большевикам, возглавляемым Лениным, в опере противопоставлен этот манекен. Конечно, здесь еще один серьезнейший изъян драматургии оперы. Правда, имеется другой отрицательный персонаж, чью характеристику следует признать более интересной. Это — член Временного правительства. В его арии есть разнообразная и тонкая, без нажима осуществленная пародийность. Получился в целом и образ Масальского. Лирическая, по преимуществу, минорная, интонационная сфера, смыкающаяся с характеристикой Марины, оказывается в данном случае весьма подходящей. Речитативное же воспроизведение речи Масальского перед матросами сначала уверенно-крикливой, а потом робкой и заискивающей существенно дополняет его облик.

А теперь еще раз остановимся на общих вопросах драматургии оперы. Существеннейшая ее особенность в том, как взаимосвязаны линии личных судеб героев и общественных сил эпохи. Если опять говорить лишь о «костяке», то он, нужно заметить, сколочен крепче, чем «треугольник», объединяющий основных героев. Масальский естественно представляет контрреволюционные силы. Андрей — народ: рабочих, матросов, красногвардейцев. Продуманно осуществлено скрещивание этих линий. В моменты наивысших подъемов действия появляется на сцене Ленин. Это — в плане. А в выстроенном музыкально-драматическом сооружении?

Здесь есть удачи. Частично о них уже говорилось: появление в первой картине рабочей демонстрации после слов Масальского: «В нас — будущее! Мы, офицеры, на плечах своих его поднимем!» — звучит истинным ответом на вопрос, в ком будущее страны. Еще ярче подобный же эффект доносящейся с улицы революционной песни в финале сцены бала. Необходимое разнообразие создает контрастность отдельных картин,— например пятой, оживленной песнями и плясками, лирико-эпической шестой и драматической (в среднем эпизоде) седьмой.

И в то же время драматургия оперы в целом весьма уязвима. Мурадели хотел создать произведение монументальное. Этим, а также стремлением к доступности обусловлена песенная драматургия «Октября»: расчлененность на отдельные законченные эпизоды должна была вызвать ощущение неторопливого, эпического развертывания действия. Помимо упоминавшихся арий — песен и удачных хоров-песен, в опере есть еще множество других, менее удачных, песенных номеров. В пятой картине, например, для того, чтобы отвлечь внимание шпиков, инсценируется свадьба дочери Ивана Тимофеевича Лены с матросом Ильюшей. Это оказывается поводом для того, чтобы превратить картину в большую песенно-танцевальную сюиту.

Она не то что замедляет действие, она останавливает его. Песенные сюиты разного характера есть и в шестой и в седьмой картинах. Это делает драматургию дробной, статичной. «Отстраняющий материал», который должен подготовить драматургический «скачок», становится чисто самоцелью.

В партитуре отсутствует симфонизм. Хотя в оркестре и слышатся отдельные темы, повторяющиеся в разных картинах, настоящего симфонического размаха, симфонического развития в опере нет. Это не только просчеты формы — это, прежде всего, изъян в содержании: драматический накал эпохи по-настоящему не передан в музыке. Снято и ощущение нарастания напряженности: отдельные картины оперы можно менять местами. В музыке отсутствует та обобщенность образов, которая является свойством

[53]

настоящего симфонизма. Не в остановках действия, а в его слитности, которая достигается симфонизмом, можно было достичь монументальности.

Есть драматургические просчеты в построении отдельных сцен. В восьмой картине, например, после сцены Андрея и Масальского, идет хоровая песня «Ты волна, моя волна», по музыке веселая и разудалая,— и живая, волнующая матросская масса вдруг превращается во флотский ансамбль песни и пляски.

Из-за неяркой, иллюстративной музыки слаба художественная эффективность сцены приезда Ленина. То же самое можно сказать и о финале. После убийства Марины идет чрезмерно длинный реквием с традиционным ансамблем солистов и хором, полифоническими имитациями и плачущими интонациями.

После известия о взятии Зимнего Ленин запевает «Интернационал». Его мелодию подхватывают все. Но можно ли было после этого дать скучнейший, холодный по музыке и лишенный действия, хоровой эпизод?

Даже лучшая из сцен оперы «Разлив» не лишена драматургических недостатков. Картина состоит из двух песен — песни рыбака «Березонька» и «Камушки». Между ними — небольшой речитативный кусок. Обе песни медленные, и «Березонька», хотя она красива и выразительна, мешает «Камушке». К тому же песню рыбака портит текст, слащавый, в псевдонародной манере:

Поднимись, моя березонька,

над тобою всходит солнышко,

красно солнышко свободное,

наше солнышко народное.

Кстати, о тексте. На афише автором либретто назван В. Луговской. Но известно, что после его смерти опера дорабатывалась. В клавире стоит еще имя автора литературно-драматической редакции для Большого театра В. Винникова. Вопрос об авторстве здесь принципиально важен: речь идет о памяти большого поэта. Здесь, к сожалению, нет возможности заняться этим вопросом. Что же касается самого текста, то в нем наряду с выразительными и образными строфами есть пустые, бездумные строчки вроде:

Идем, идем,

К плечу плечом,

Идем, идем

Одним путем

Сквозь величавые года

Дорогой счастья и труда!

Как видно, наряду с подлинными достоинствами в «Октябре» есть и серьезные недостатки. Мы не считаем возможным их замалчивать. Прежде всего потому, что не только победы, но и поражения поучительны. Кроме того, многие из недостатков оперы Мурадели не явные, а «прячущиеся»: резонерство маскируется под пафос, упрощенность — под простоту, лиризм подменяется чувствительностью, монументальность — статичностью и т. д. Тем из слушателей, которые не обладают достаточным опытом и критическим чутьем, далеко не всегда легко самим разобраться в новом произведении, отличить подлинное от ненастоящего. Критики, авторы первых рецензий, нужно прямо сказать, не помогли им — напротив, неумеренными похвалами лишь вводили в заблуждение. Вокруг «Октября» в первое время был создан — трудно подобрать другое выражение — «заговор восхваления». Далекая от совершенства опера выдвинута на соискание Ленинской премии.

Видимо, желание поднять на щит оперу Мурадели продиктовано понятным уважением к большой и общественно значимой задаче, поставленной перед собой композитором, грандиозной теме его оперы. Но извиняет ли тема художественные просчеты, недостатки мастерства в ее осуществлении?

К чести нашей музыкальной общественности недавно, в преддверии объединенного пленума правлений Союза композиторов СССР и РСФСР и на самом пленуме, «заговор восхваления» вокруг оперы Мурадели был нарушен.

Но разобраться более обстоятельно в различных сторонах заметного художественного явления необходимо. Одну из попыток сделать это представляют собой настоящие заметки.

А теперь о двух спектаклях, более «молодых», нежели московская постановка в Кремлевском Дворце съездов — новосибирском и ленинградском. Они во многом разные.

Об этом свидетельствует уже Пролог. В театре им. С. М. Кирова постановщик Р. Тихомиров, режиссер М. Слуцкая и художник И. Севастьянов воздвигают вокруг трех фигур — рабочего, крестьянина и солдата — грандиозную скульптурную композицию людской массы. На авансцене — Иван Тимофеевич; он поет, непосредственно обращаясь к залу. Постановщики не только не пытаются замаскировать ораториальную природу Пролога, а, напротив, подчеркивают ее.

В Новосибирском оперном театре — иное. Режиссер С. Штейн и художник А. Морозов поначалу высвечивают лишь группу рабочих, на фигуры которых падает как бы отблеск огня из доменной печи. Затем луч света выхватывает из темноты новую группу людей — это крестьяне, обступившие межевой столб, потом — солдаты в окопах. К каждой из этих групп поочередно адресует Иван Тимофеевич свою речь. Отсвет красного пламени расширяется. К концу Пролога все словно залито алым сиянием. Так образно выражается идея «из искры разгорится пламя».

[54]

Какое решение более соответствует партитуре? Думается, первое. А больше впечатляет? Пожалуй, второе. Как же так? Давайте, разберемся. Конечно, режиссер должен идти от музыки. Но в том случае, если музыка исчерпывающе выражает драматическую ситуацию. Но не всякая музыка уже в самой себе несет возможность интересных сценических решений. Тогда она принуждает режиссера к поискам своих «вариантов». И вряд ли справедливо осуждать инициативу постановщика, если она идет «в направлении музыкального замысла», хотя кое в чем и варьирует его композиторское осуществление.

Чтобы подтвердить эту мысль, приведу еще один пример из «Октября», на этот раз для доказательства «от противного». В обоих театрах сцена у графини Н. решена во многом сходно. На сцене Ленинградского театра действие происходит в парадном зале, на сцене Новосибирской оперы — в гостиной. В обоих театрах Графини красивы и поют с большим и искренним чувством (И. Богачева в театре им. Кирова, М. Аврорская в Новосибирске), как кстати, и Молодые артисты (И. Бугаев и А. Жуков). Но искренность поведения не равнозначна естественности жизни в образе, и исполнение бьет мимо главной цели спектаклей. Может быть, нужно было точнее выразить режиссерское отношение к образу с помощью приемов сатирического заострения? Но С. Штейн считает, что нельзя, ибо их нет в музыке. А мне кажется, что привнесенные «извне» эти приемы не только не исказили бы музыкальный замысел, но сделали бы его драматургически более целеустремленным. К сожалению, мне не удалось познакомиться с образом, созданным другой исполнительницей Графини в Новосибирске — Л. Мясниковой. Говорят, что ее Графиня зловеща, страшна, как призрак отживающего.

Но вернемся вновь к Прологу. Уже его решение показывает, что театры по-разному прочли оперу «Кировцы» — на интонации приподнятой, патетической, «новосибирцы» — более лирической. В Кировском театре эпизод демонстрации поставлен помпезно: сначала толпа «сопутствующих» и любопытных, потом внушительная колонна рабочих, рота моряков, духовой оркестр. Появляясь с разных сторон улицы — сцены и сверху — с моста, они создают картину людского водоворота. В Новосибирском театре ощущение бурлящей массы отражено лишь в позах, движениях нескольких человек, взволнованно следящих за демонстрацией, которая проходит за границей сценической площадки.

И сцена в Разливе ленинградцами решена монументальнее, а новосибирцами — задушевнее. В ленинградском спектакле Ленин, обращаясь к приехавшим друзьям, произносит несколько фраз. А затем, когда хор мощно подхватывает припев «Камушки», Ильич поднимается на вершину обрыва, откуда ему словно бы яснее виден путь в будущее. В новосибирской постановке Ленин произносит вслух то, что записывает, и это более естественно, ибо более соответствует характеру текста. Завершающая картину мизансцена более проста и немноголюдна. Это, на наш взгляд, лучше уже потому, что точнее согласуется с исторической ситуацией, которой нельзя было пренебрегать: Ленин скрывался в Разливе от агентов Временного правительства в условиях строжайшей конспирации.

Эти моменты в спектакле новосибирцев убедительнее. Но по сравнению с ленинградской постановкой, он менее целен. Не хватает стилевого единства живописному решению: реалистическое правдоподобие Разлива не очень органично соединяется с условностью в пейзажах Петрограда, в частности в зарисовках Невы (главным образом, ее цветовой гаммой — зелено-сиреневой), и с подслащенным, немножко пейзанским Путиловым. Не всегда логически объясним и ход режиссерской мысли: к примеру, в сцене у Финляндского вокзала толпа напряженно слушает Ленина, но затем неожиданно все участники действия поворачиваются к зрительному залу и, выстроившись фронтально, исполняют хоровой номер.

Спектакль Кировского театра несомненно стройнее. Принцип монументальной выразительности, положенный в его основу, выдержан достаточно последовательно. Впечатляют масштабностью и хорошей простотой декорации «Авроры» (кстати, и у художника Новосибирского театра эта картина — одна из самых удачных) и «Смольного». Лишь одна сцена у И. Севастьянова несколько выпадает — «Набережная Невы». Здесь не совсем ясно смысловое назначение большого и как-то неестественно вздыбившегося сфинкса (неужели он должен олицетворять сомнения Марины?). Наибольшей удачей в режиссуре спектакля можно считать прием «движущихся скульптурных групп». Именно перемещения скульптурных композиций и контрасты между ними в какой-то мере снимают ту опасность, которую таит в себе монументальное сценическое решение «Октября», статичность которого могла бы быть усугублена постановкой. Снимают, правда, не до конца: такие сцены, как Пролог, «У Финляндского вокзала», финал, все равно кажутся растянутыми (жаль, кстати, что театрам не удалось убедить В. Мурадели в целесообразности купюры заключительного хора. Слышанное мною на одной из репетиций окончание спектакля «Интернационалом» впечатляло куда больше!). Зато запоминается окончание сцены бала: при первых звуках рабочей песни в особняке гасят свет, задняя стена уходит, и на фоне грозной ре-

волюционной демонстрации замирают в бессильной ярости черные фигуры заговорщиков. Кстати, успех массовых сцен в Кировском театре — в значительной мере заслуга хора: (главный хормейстер А. Мурин, хормейстеры Б. Шиндер и Л. Тепляков), который отлично поет и, что очень важно, неплохо играет. В Новосибирском же спектакле хор, к сожалению, один из слабых компонентов музыкального действия (хормейстер Е. Горбенко). Его звучанию не хватает стройности и наполненности, хотя его сценическое поведение достаточно естественно.

Различие в постановке каждого из спектаклей ощущается не только в художественно-пластическом замысле и мизансценах, но и в общем музыкальном решении. У Н. Факторовича (Новосибирск), стремящегося возможно полнее выявить вокальное начало, лирическую интонацию, сильнее впечатляют распевные эпизоды. У ленинградского дирижера А. Климова главная забота — о крупном штрихе, об эмоциональном наполнении больших музыкально-драматургических пластов. Что же касается актерских работ, то и в том и в другом театре есть более или менее удачно сыгранные роли, но единую для данного

[55]

спектакля «сверхзадачу» в них трудно уловить. Андрея в Новосибирске поет Н. Логутенко, обладающий хорошим голосом и большим сценическим опытом. Но голос и опыт — сами по себе, а образ... образа нет. Актер, не отрываясь, следит за дирижером, и этим, кажется, ограничивается его «сверхзадача». Лучше ленинградский Андрей — В. Морозов. У него отличные внешние и вокальные данные, он более инициативен и поет выразительнее. В. Морозову вредит другое: преувеличенный пафос, чуть надсадный темперамент, порой форсированный звук и чрезмерная оживленность поведения.

А вот Марина в Новосибирском театре (А. Лебедева) искреннее, теплее, чем ленинградка Е. Федорова. В обоих случаях исполнителям роли Ивана Тимофеевича (И. Наволошников в Ленинграде и И. Косов в Новосибирске) не удалось преодолеть риторичности образа. Из других персонажей запомнился появляющийся совсем ненадолго Министр Временного правительства. Благодарный музыкально-драматургический материал (здесь, кстати, и звучание стиха выразительно) позволил исполнителям партии создать очень непохожие, но одинаково

[56]

яркие образы. В спектакле Кировского театра артист Н. Кривуля загримирован под Керенского. Его Министр полон надменности и похож на нахохлившуюся злую птицу. Сухим заученным тоном громко и отрывисто произносит он свои реплики. В Новосибирском театре В. Кирсанов рисует Министра откровенно сатирическими штрихами. Это немощный, усталый старик. Надуваясь, он произносит грозные слова и каждый раз, как-то обмякнув, смотрит, производят ли они впечатление на присутствующих.

Но, конечно, особенно существенна для спектаклей роль В. И. Ленина. Сам факт появления вождя становится каждый раз центром действия. Но поскольку в опере нет сколько-нибудь развернутой психологической характеристики его образа, задача исполнителя серьезно осложняется, требует большой фантазии. С этой задачей хорошо справились ленинградцы И. Алексеев и Л. Морозов. Последний дает повод говорить и о выражении в речевой и вокальной интонации существенных черт облика Ленина — сердечности большого человека, убежденности революционного борца. Артисту же Новосибирского театра В. Арканову предстоит еще большая работа над этим ведущим образом оперы об Октябре.

И все же, несмотря на многие недостатки, театры, несомненно, во многом помогли автору. Обе коллектива, каждый по-своему, усилили наиболее удачное в опере, сумели скрыть некоторые ее просчеты. Конечно, настолько, насколько это в возможностях театра.

Опубл.: «Советская музыка», 1965 № 3. С. 18-21, 49-56.

[1] В опере впервые воплотил образ Ленина, правда, чисто драматическими средствами И. Петров в постановке «В бурю» Т. Хренникова, созданной под руководством Вл. И. Немировича-Данченко.

[2] Список удач легко продолжить. Можно упомянуть и В. Нечипайло (Андрей), и Г. Вишневскую (Марина), и Г. Андрющенко (Масальский) и др. Актеры ведут свои роли со всей возможной естественностью, но не в их силах создать действие из бездейственности.

[3] В связи с тем, что в данном номере публикуется статья о музыке и либретто оперы, мы не касаемся этих вопросов.

[4] «Камушка» сочинена на стихи Н. Некрасова (несколько видоизмененные) из поэмы «Современники». По сведениям, которыми располагает директор фонограмархива «(Пушкинского дома» (Института русской литературы АН СССР) Б. М. Добровольский, она пелась участниками революционного движения в России. Перед войной два варианта ее записала в Москве от членов бывшего Общества политкаторжан С. Магид.