[42]

Прежде чем подробно говорить об исполнительской и общественно-просветительской деятельности Персимфанса, попытаемся рассмотреть внутреннюю особенность работы оркестра. Речь идет о выборе репертуара, посадке оркестра, методике репетиций, о том, как осуществлялось руководство всей работой Ансамбля.

Естественно, что отсутствие дирижера, который брал бы на себя все эти обязанности (или большинство из них), создавало специфические, присущие только данному коллективу особенности исполнительства.

Руководство Персимфансом осуществлялось Правлением, которое избиралось на общем собрании из наиболее авторитетных музыкантов. Правление состояло из Художественного совета, Административной комиссии и Финансовохозяйственной комиссии. Председателем Правления с первого и до последнего дня существования Ансамбля был Л. М. Цейтлин.

[43]

Посадка Персимфанса на сцене была весьма своеобразной, но естественно обусловленной спецификой музицирования без дирижера. Поскольку требовалось, чтобы как можно большая часть оркестрантов видела друг друга, пришлось отказаться от классической рассадки оркестра.

Из зала коллектив выглядел так: на авансцене полукругом сидели скрипачи, причем большая их часть спиной к публике. В середине располагались духовики, а заднюю часть сцены занимали контрабасисты и группа ударных. Казалось бы, при такой посадке скрипачей их звук направлялся не в зал, а в заднюю стенку сцены. Тем не менее, звучание оркестра в целом, и особенно струнной группы признавалось всеми великолепным. Позже рассадка струнной группы еще более усовершенствовалась с помощью особых подставок разной высоты, образующих как бы небольшой амфитеатр. Этим было достигнуто определенное усиление звучности.

Участник Персимфанса валторнист А. И. Усов, впоследствии профессор Московской консерватории, заслуженный деятель искусств РСФСР говорил в беседе с автором книги:

«Звучанием оркестра без дирижера интересовались многие: слушатели, оркестранты, дирижеры. Так, например, выдающийся немецкий дирижер О. Клемперер в один из своих приездов в нашу страну пришел в Большой зал

[44]

консерватории, где в это время проводил свою репетицию Персимфанс, и, дождавшись антракта, поднялся на эстраду и стал заглядывать во все углы, в надежде найти какие-нибудь искусно спрятанные усилители и микрофоны.

Конечно, ничего подобного он не нашел. „А у меня так не получается”, — как-то сказал он, имея в виду звучание Персимфанса. Разумеется, он сказал это, как мы поняли, для „красного словца". У него-то оркестр всегда звучал очень хорошо.

Главное и единственное, что, по нашему убеждению, значительно улучшало качество звучания оркестра, заключалось в том, что мы работали на репетициях и в концертах по единственно правильному, на наш взгляд, принципу - камерно-ансамблевого музицирования, где от каждого участника требовалось не только хорошо играть свою партию, но и хорошо знать свою роль в общем звучании ансамбля. Иными словами: хорошо слушать других, где бы они ни сидели, и не мешать звучанию главного голоса, то есть точно так, как это принято в хороших камерных ансамблях»[1].

[45]

Участник Персимфанса, скрипач С. А. Вернадский, впоследствии помощник концертмейстера группы первых скрипок Госоркестра, объяснял превосходное звучание Ансамбля тем обстоятельством, что струнники не придерживались одинаковых штрихов, как он говорил, «каждый музыкант знал, в какой части смычка у него лучше всего звучало», и это создавало слитность и непрерывность звучания целого, то есть тот метод, который впоследствии применял американский дирижер Л. Стоковский.

Выбор программы и составление репертуара на длительный срок осуществлялся Художественным советом, куда помимо Л. Цейтлина входили В. Блажевич, К. Мострас, А. Цуккер и А. Ямпольский. Если в первое время репертуар состоял в основном из знакомых для большинства музыкантов произведений русской классической и зарубежной музыки, то в дальнейшем равноценную часть репертуара стали занимать современные произведения.

Для того чтобы новое, незнакомое произведение появилось в репертуаре коллектива, его сначала давали на отзыв одному или двум членам Худсовета, которые после тщательного ознакомления давали свое заключение. Если оно было положительным, сочинение включали в репертуар оркестра. Перед исполнением все члены Худсовета собирались вместе и намечали

[46]

процесс работы над произведением, как бы договаривались об интерпретации.

Коллектив в лучшие свои времена выпускал в сезон по два абонемента, состоящих из 15, 10 или 8 концертов каждый. В них широко были представлены сочинения разных эпох и направлений от Корелли и Баха до Мясковского и Онеггера. Персимфанс всячески поддерживал молодых композиторов, и наиболее интересные произведения включались в репертуар оркестра (Крюков, Шиллингер, Мосолов).

Первая симфония молодого Шостаковича сразу привлекла внимание Худсовета, и композитору предложили дать согласие на исполнение симфонии Персимфансом. Шостакович писал в ответ в письме от 3 октября 1926 года, адресованном Цейтлину:

«К сожалению, на это я не могу согласиться, т. к. уже давно (около года) 1-е исполнение в Москве было мной обещано дирижеру Н. А. Малько, у которого находятся партии моей симфонии. Они в течение этих 2-х месяцев будут ему раза 2-3 нужны, т.к. он везет ее нынче в южные города СССР.

К сожалению, находясь сейчас в стесненных материальных обстоятельствах, я не смогу переписать для Персимфанса 2-й комплект партий. Надеюсь, что в продолжении этого сезона Персимфанс исполнит мою симфонию,

[47]

списавшись о времени исполнения с Н. А. Малько. Искренний привет. Д. Шостакович»[2].

По просьбе Правления оркестра он сделал подробный анализ исполнения симфонии и написал свою краткую биографию. Персимфанс планировал исполнить Первую симфонию в сезоне 1926/27 года. Но осуществить это намерение так и не удалось.

Как же репетировал оркестр без дирижера?

Участник Персимфанса скрипач В. В. Видревич вспоминает:

«Партитура была на пульте у Цейтлина, но кроме него очень хорошо знали партитуру и Ямпольский, и Мострас, а также Табаков, Розанов, Левин, Блажевич. В основном они и проводили репетиции: останавливали оркестр, давали указания, советовали. Но и среди молодых были музыканты, хорошо знавшие и оркестр и произведения. Например, Н. Фролов, который часто вносил предложения. Вот так мы и работали. И никаких шероховатостей не было, ошибок тоже. Выносили на концерт только тщательно отделанные сочинения.

В начале нашей деятельности в публике многие сидели с партитурой — хотели уличить

[48]

нас. Так что, если были бы какие-то недостатки, это сразу бы обнаружили».

Участник Персимфанса альтист А. Р. Бабич, впоследствии заместитель концермейстера группы альтов Госоркестра, отмечал: «Творческая работа в Персимфансе ничем не отличалась от работы в квартете — она была построена на специфических приемах ансамблевой игры. В огромной массе звучания оркестра всегда было что- нибудь, на что можно ориентироваться. Например, Цейтлин обращался к гобоисту и говорил: „Вы играете не вместе, а с вами рядом сидит фаготист, который отстукивает вам восьмушки, и они служат фундаментом в этом эпизоде. Ориентируйтесь на него"».

Участник Персимфанса Б. В. Беленький, впоследствии профессор консерватории, заслуженный деятель искусств, рассказывал о работе в Персимфансе: «Цейтлин был выдающимся концертмейстером. Его влияние на весь оркестр как воспитателя было огромным. В Персимфансе над ритмом постоянно работал Цейтлин. Это было задачей номер один. Он также требовал, чтобы оркестр „пел", а мелкие ноты были выразительными. И все это называлось культурой оркестровой игры».

Репетиционный метод работы Ансамбля, как уже говорилось выше, заключался в том, что каждый слушал каждого и всех и все слушали каждого. А. Усов рассказывал:

[49]

«Каждый из нас должен был знать главные темы произведения и хорошо слушать солирующий голос, а если есть добавление к теме, подголосок, то сыграть его так, чтобы не помешать главному.

Так что, требования как в хорошем ансамбле. Правда, на репетициях большая свобода высказываний и замечаний предоставлялась старшим музыкантам... Чаще, разумеется, это делали солисты (первые голоса), но и молодые тоже высказывались. Я вспоминаю, в симфонии Скрябина мне было затруднительно вставлять свои короткие фразы в тему виолончелей, потому что я их плохо слышал. Я попросил усилить звучание виолончелей, что и было сделано. Меня понимали и соглашались в данном случае. Если же в других случаях нельзя было усилить какую-то тему, тогда уменьшали общую звучность.

Коллективное мнение было решающим. Музыка часто сама диктовала необходимость выделить те или иные места произведения. У нас дирижером был тот, кто ведет в этот момент ответственный голос. А остальные слушают. И эта очень привлекательная сторона работы в Персимфансе увлекала многих».

Немаловажное значение в репетиционной работе коллектива имел нотный материал, который, прежде чем попасть на пульт к оркест-

[50]

рантам, тщательно обрабатывался. Как правило, играли по нотам из библиотеки С. Кусевицкого и с его пометками, которые акцентировали внимание оркестрантов на многочисленные нюансы в нотах. Цейтлин дополнительно отмечал красным карандашом те места в оркестровых партиях, которые нужно выделить, а если нужно сыграть как можно тише, пометки делались синим карандашом.

С. Вернадский рассказывал: «Это очень облегчало нашу работу. Красный и синий карандаш до сих пор встречается в нотах — это пометки Цейтлина. А в „Ноктюрнах" Дебюсси попадались даже вычеркнутые Цейтлиным такты у скрипок. Конечно, это было сделано с разрешения автора в то время, когда Цейтлин работал в Париже концертмейстером оркестра Колонна. Дебюсси сказал, что скрипки дублируют деревянные духовые и поэтому духовиков не слышно. Цейтлин занимал большое положение в Париже и был очень эрудированным музыкантом. Если бы он умел дирижировать, то был бы „вторым Тосканини". Я не встречал за свою жизнь музыкантов, включая даже дирижеров, которые бы так хорошо знали партитуру, как знал ее Лев Моисеевич».

Возвращаясь к условным обозначениям в нотах, которые делали Кусевицкий и Цейтлин и которые действительно облегчали репетиционный

[50]

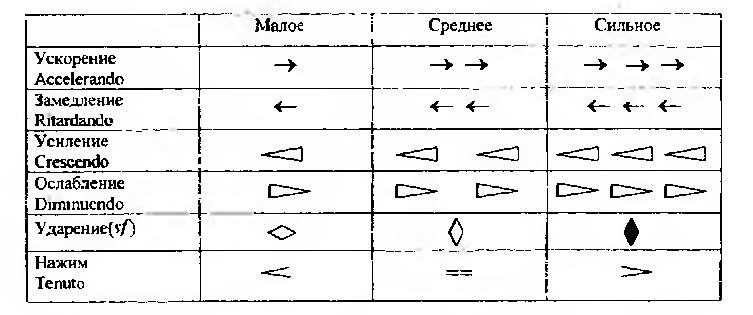

процесс, необходимо сказать, что в дальнейшем прибавились и другие. При исполнении важнейшее значение имеет темп, его ускорение или замедление, а также усиление или ослабление звучности. При дирижере таких проблем не бывает. А как добиться этого без дирижера? И опять придумали условные знаки в нотах, которые выглядели так:

Эти условные знаки усиливали внимание к нюансировке. Исполнение становилось более гибким, живым, чувствовалось коллективное творческое дыхание оркестра.

О том, что из-за отсутствия дирижера никаких трудностей ни на репетициях, ни на концертах не ощущалось, говорит большинство участников Персимфанса.

Скрипач К. Смирнов, впоследствии концертмейстер группы вторых скрипок Госоркестра, заслуженный артист республики, вспоминал

[51]

«Сложного ничего не было — в оркестре сидели превосходные музыканты, за плечами у которых было своего рода две академии; одна — Большой театр, вторая — Персимфанс. Сначала вступление давал Цейтлин, а дальше по принципу — слушать друг друга. Любую программу осваивали быстро. И чтобы не вместе играли — такого не было. Если Цейтлин не был доволен каким-либо эпизодом, то играли еще раз, пока не получится. Репетиции не были тяжелыми. Они проходили как-то радостно, приятно. Внимание было большое, потому что все уважали свой труд».

Репетиционная работа захватывала музыкантов Персимфанса, давала творческое удовлетворение, поскольку каждый оркестрант ощущал важность своей роли. Вспоминая о репетициях к первому концерту, А. Усов говорил: «Их было много, но мы не роптали, ибо увлекались самим процессом работы, ее методикой, куда входила и обязанность ознакомления с самой структурой разучиваемых произведений, с партиями отдельных солирующих инструментов».

С. Вернадский также отмечает: «Репетировали много, но это было настолько не обременительно, что сейчас одна репетиция с дирижером требует затраты большей энергии, чем в Персимфансе многие. Почему? Дело в том,

[52]

что дирижеры стараются добиться на репетициях такого же звучания оркестра, как и на концерте. А в Персимфансе на репетициях о звучании даже не говорили, потому что все были прекрасными музыкантами и знали, как на концерте нужно играть. А сейчас дирижеры не верят в оркестрантов, поэтому и заставляют их отдавать энергию на репетициях такую же, как и на концерте. Получается ерунда. Оркестр устает, а такого творческого подъема, какой был у нас в Персимфансе, до сих пор ни в одном оркестре не бывает. В среднем у нас было по 5-6 репетиций к каждому концерту».

Выступления Ансамбля вызвали много толков, ходили слухи о якобы сидевшем в оркестре невидимом для публики дирижере. Но когда выяснилось, что дирижера нет, получила распространение версия - оркестром дирижирует Цейтлин, который во время исполнения дает условные знаки и по существу является дирижером. Но и от этой версии пришлось отказаться, ибо никаких знаков, кроме первого вступления, Цейтлин не давал.

Тем не менее, определенные договоренности, конечно, существовали, без них такому большому коллективу, как симфонический оркестр, играть трудно. С. Вернадский так объяснял это: «На концерте Цейтлин едва заметно наклонял голову вместе со скрипкой, и оркестр сразу же

[53]

вступал. Дальше никаких знаков не было. Если бы они были, то наверняка вызвали бы у слушателей улыбку. Но невидимые нити все-таки были. Они распределялись по группам. Вожаком деревянной духовой группы был Ф. Левин, у медных — М. Табаков. Все духовики договаривались между собой о том, чтобы не заглушать того, кто играет солирующий голос».

В оркестре даже с дирижером существуют десятки нитей, связывающих музыкантов на концерте. Разумеется, в оркестре без дирижера таких связей значительно больше. Но часто сама музыка подсказывала и вела за собой оркестрантов как невидимый дирижер.

Высокий исполнительский уровень Персимфанса объясняется не только блестящим составом музыкантов, но и прекрасными взаимоотношениями оркестрантов, которые в основном сохранялись на протяжении всей творческой работы оркестра.

Прежде всего, для музыкантов была очень привлекательна идея создания оркестра без дирижера, в котором вся «верховная» власть находится в руках самих оркестрантов: и выбор программы, и в какой-то мере интерпретация произведений, заключавшаяся в возможности высказать в любой момент на репетициях свое мнение, и осознание ответственности и важности роли в общем процессе исполнительской,

[54]

творческой работы каждого музыканта в отдельности.

Скрипач Б. Беленький считал, что «в Персимфансе был больший простор для выявления личных исполнительских качеств оркестрантов... отсутствие дирижера вызывало у музыкантов огромное активное начало. Психология оркестрантов была изменена. Отсюда и отдача была значительно большей, чем с дирижером».

Равенство музыкантов, где бы они ни сидели и какую бы партию ни исполняли, подчеркивала и одинаковая зарплата всех оркестрантов. «Именно эта идея Л. Цейтлина, - вспоминает А. Усов, - указавшая самый верный и кратчайший путь к совершенствованию исполнительского мастерства оркестрового музыканта, всколыхнула их, и каждый из них возмечтал стать участником такого коллектива».

Нужно сказать, что отношение к Персимфансу музыкантов-современников, не работавших в нем, было замечательным, его считали эталоном превосходной коллективной игры, оркестром высшего класса. И когда приглашали в Персимфанс, музыканты приходили туда с радостью.

К. Смирнов отмечал: «Работа в Персимфан- се была не только приятной, но и являлась делом чести для каждого музыканта. Кому же не

[55]

хочется поработать во славу искусства?.. Обстановка в оркестре была по-настоящему товарищеской. Старшие к нам, молодым, относились как к сыновьям. Они знали, что если приглашали в коллектив - значит достоин. Плохих туда не брали».

О прекрасных взаимоотношениях в коллективе говорил и А. Усов: «У нас была исключительная товарищеская спайка и главное — все полюбили бездирижерный процесс работы. Духовики все были прекрасными музыкантами. Василевский — первый трубач Большого театра — в Персимфансе играл партию второй трубы. Солодуев - первый валторнист Большого театра — у нас совершенно спокойно сидел за четвертой валторной.

Не было ревности в этом отношении. Например, после того как выдающийся валторнист Андрушкевич уехал в Америку, сами же валторнисты предложили мне занять место за первой валторной, хотя в Персимфансе были прекрасные валторнисты старше меня. К этому времени уже сложились какие-то устойчивые представления о значении исполнительского уровня всех участников. Приглашали в оркестр не на авось, а проверенных: из Большого театра, профессоров и педагогов консерватории, солистов; некоторые из них сидели на задних пультах, лишь бы поиграть в оркестре».

[56]

Высказывание Усова о том, что не было ревности по поводу занимаемого места, находит документальное подтверждение в сохранившемся в архиве Персимфанса заявлении трубача М. Табакова от января 1929 года, в котором он просит Правление освободить его от исполнения партии первой трубы и перевести на третью трубу. Он исходил, конечно, из интересов коллектива, так как ему было трудно совмещать роль основного солиста-трубача и в Большом театре, и в Персимфансе.

Возвращаясь к высказываниям музыкантов Персимфанса о хороших взаимоотношениях внутри коллектива и о спокойной, деловой и налаженной репетиционной работе, можно с уверенностью сказать, что в целом это так и было. Но все же считать, что в коллективе царили тишь да гладь, да божья благодать, было бы преувеличением.

Разумеется, были и небольшие шероховатости, конфликты. В таком огромном коллективе, насчитывающем около ста человек, каким являлся Персимфанс, время от времени случались мелкие нарушения: кто-то опаздывал на работу, кто-то вообще не являлся, не всегда благополучной была и дисциплина на репетициях.

В оправдание этого можно сослаться на тяжелую обстановку в стране и в Москве: разруха, неотапливаемые зимой помещения, часто не

[57]

работал общественный транспорт, и музыканты добирались до консерватории пешком.

В связи с этим можно понять нервное состояние Цейтлина, который в письме коллективу взволнованно пишет: «У меня от всего этого опускаются руки, и я делаюсь все более и более не только не нужным, но даже вредным на работе, как репетиционной, так и в Правлении... в целях создания спокойной обстановки на репетиции и сохранения хотя бы относительной полезности моего дальнейшего пребывания в Правлении, прошу освободить меня от ведения репетиций. В будущем считаю необходимым переконструировать работу так, чтобы Художественный совет был отдельно от Правления и чтобы Правлением были проведены энергичнейшие меры к созданию самых благоприятных условий для работы Художественного совета»[3].

В этом письме проявился характер Цейтлина: импульсивный, горячий, взрывной. Льва Моисеевича уважали и любили все, и, конечно, ни Правление, ни Художественный совет, ни тем более коллектив отставки не приняли. Но свою положительную роль в налаживании внутренней ситуации в оркестре письмо все же сыграло.

[58]

Позже Цейтлин подал в Правление второе заявление, содержание которого выдержано уже в другом тоне: « Я за это время почти ничего не добился и был не только свидетелем, но и вместе с Персимфансом предметом систематической травли и издевательств со стороны Рабиса, Центрального Концертного бюро и Главискусства. Не имея больше сил, я... прошу меня срочно освободить от работы Председателя Правления, заменив более энергичным. В виде проверки сил не отказываюсь попробовать работать в Художественном совете и Правлении, как рядового его члена».

В содержании этого заявления указывались внешние причины. Коллектив действительно переживал в это время (середина 1928 года) тяжелую пору. Отсюда и напряженная обстановка внутри Ансамбля, когда на карту поставлена сама судьба оркестра. Этим и вызвано заявление. Конечно, и на этот раз отставку не удовлетворили, и Цейтлин до конца существования Персимфанса так и остался руководителем во всех звеньях.

Так, в общих чертах, выглядела внутренняя жизнь коллектива.

Опубл.: Понятовский С.П. Персимфанс - оркестр без дирижера. М.: Музыка, 2003. С. 42-59.

[1] Из беседы автора книги с А. И. Усовым. Последующие высказывания участников Персимфанса, полученные в беседах с автором книги, приводятся без ссылок на источник.

[2] Дмитрий Шостакович. В письмах и документах. М., 2000, с. 382

[3] ГЦММК имени Глинки, архив Персимфанса, ф. 179, № 13