Новости обновлений с 25 по 30 июля 2007 г. (23 Kb)

Можно приобрести весь мир, но купить новую картину мира нельзя.

Здравствуйте, уважаемые читатели электронного периодического издания "Открытый текст".

Редакция "Открытого текста" решила предложить Вам несколько картин! Налетай! Открываем только один раз в день! Только для Вас! Только у нас!

Картин первый, слущай, а! Один из самй древнй картин мира! За бесценок отдаю! Кто сумеет пользоваться - подходи! Глава IV. "Модель мира ближневосточного историописца" из книги И.П.Вейнберга "Рождение истории. Историческая мысль на Ближнем Востоке середины I тысячелетия до н.э."

Для решения поставленной задачи, т.е. выявления представлений ближневосточного историописца середины I тысячелетия до н. э. о себе и своем обществе, своем настоящем и прошлом, следует «пойти по пути обнаружения основных универсальных категорий культуры, без которых она невозможна и которыми

она пронизана во всех своих творениях. Это вместе с тем и определяющие категории человеческого сознания» [Гуревич. 1972, с. 15]. Эти универсальные категории в своей органической совокупности образуют воображаемую «модель мира», т.е. ту сетку координат, с помощью которой человек воспринимает действительность и воссоздает в своем сознании образ мира. Данная модель мира, ее универсальные категории, является единой для всего конкретного общества, невзирая на различие интересов составляющих его индивидов и социальных групп.

Модель мира ближневосточного историописца можно, следовательно, определить как систему отношений, посредством которой субъект — ближневосточный историописец - воспринимает и осмысливает свой объект — прошлое. Но, как любая система, модель мира ближневосточного историописца имеет иерархическую структуру... (...)

...в модели мира ближневосточного историописания середины I тысячелетия до н. э. природа занимает весьма скромное место, причем преобладает все связанное с землей, с земным. Хотя встречаются случаи мифологического восприятия природы, ближневосточный историописец в нарастающей степени осмысливает ее демифологизированным и десакрализованным феноменом per se, признает природу главным образом средой жизни и деятельности человека, которая, однако, может активно воздействовать на человека и на которую человек также способен воздействовать. (...) ...можно сделать вывод об активном интересе ближневосточной исторической мысли середины I тысячелетия до н. э., равно как и современной ей античной, к миру вещей, о преобладающем осмыслении ею вещи значительно демифологизированной и десакрализованной, обособленной и отделенной от человека, о большом внимании к функциональному назначению вещи, вплоть до понимания и признания ее активной роли в историческом процессе. (...) в модели мира ближневосточного историописания середины I тысячелетия до н. э. феномен (человек) в четырех его проявлениях — человек как индивидуальность / личность, социальная группа, этническая общность и человек вообще, человечество — занимает (с учетом других сфер человеческого ряда) столь значительное место, что правомерно говорить об антропоцентрической направленности (или движении к ней) ближневосточной исторической мысли. Ближневосточный историописец, как и античный, осмысливает человека обособленным от природы, в значительной и возрастающей степени демифологизированным и десакрализованным и признает представленного таким образом человека (особенно в качестве личности / индивидуальности и этнической общности) особо важной действующей силой истории. (...) ...ближневосточная историческая мысль середины I тысячелетия до н. э. отнюдь не отрицала роль божества в историческом процессе, однако с течением времени она все более твердо признавала, все более настойчиво провозглашала причастность и активную роль человека даже в тех сферах исторического действия, которые считались прерогативой бога. (...) В свете сказанного больше оснований для признания общей для ближневосточной и античной исторической мысли тенденции ограничивать место и роль бога в историческом процессе, освобождая большие просторы для решающего и определяющего участия и роли в нем человека.

...в области музыки создание художественных средств и технических приемов связано с затруднениями, каких не знают остальные роды искусства. Самые примитивные музыкальные формы свидетельствуют уже о глубоком изучении способов передачи душевных движений движениями звуковой стихии. В то время, как пластические искусства пользовались реальными изображениями, взятыми из окружающей природы, а наиболее ранние проявления поэтического творчества заключались в описаниях событий и явлений (эпическая поэзия), внешний мир не давал искусству звуков никакого материала, который оно могло бы использовать для своих художественных целей, ибо многообразие звуков, встречаемых в природе, могло послужить для построения самой примитивной мелодии лишь после того, как оно подверглось акту художественной стилизации, было зафиксировано на известной высоте, дабы получился материал, необходимый для музыкального творчества. (...) Связь еврейской культуры и религиозных воззрений с ассиро-вавилонскими историческими памятниками подверглась, как известно, научному рассмотрению в работе Ф. Делича: «Вавилон и Библия». Эта интересная работа раскрыла то глубокое родство, какое существовало между общественным укладом, правовыми нормами Вавилона и государственной жизнью народа, творца Ветхого Завета, и, что для нас еще гораздо важнее, указало на вавилоно-ассирийские источники библейских сказаний, обстоятельство весьма существенное для истории нашего искусства, ибо сведения о древнейшей еврейской музыке мы можем почерпнуть лишь из различных библейских текстов. (...)

Под экзотической музыкой разумеют музыку культурных народов дальнего востока. Эти народы быть может раньше всех других обитателей с земного шара достигли некоторой высоты культуры, но затем внезапно остановились в своем развитии. Поэтому мы в современном их музыкальном искусстве находим элементы древнейшего звукосозерцания, коренным образом отличающегося от тех основ, на которых покоится наша музыка. Древнейшие мелодии народов дальнего востока были основаны на пятиступенной «ангемитонной» гамме, гамме, совершенно лишенной полутонов (отсюда назваше «ан (без) гемитонная» (полутонная), интервалов, по-видимому неприемлемых для первобытного слуха. Такая пятиступенная гамма встречается, впрочем, и у некоторых народов Запада: в шотландских мелодиях и в древних русских песнях. (...) Пятиступенная гамма получила название «китайской, и действительно она лежит в основе древнейших культовых мелодий Китая, с которых мы и начнем наш обзор. Мелодии эти весьма скудозвучны и едва ли соответствуют нашему представлению о музыкальной красоте. Но когда принц Тсай-Ин пытался во втором тысячелетии до Р. X. развить ее до семи ступеней в объеме октавы он, по преданию, встретил жестокий отпор со стороны китайских ученых. Дело в том, что для древних китайских мыслителей пятиступенная гамма имела не только музыкальный, но и некий мистический смысл. Основатель древнекитайской философии Фу Си (3000 до Р. X.) связывал с пятью тонами этой гаммы следующие стихийные элементы: землю, воду, воздух, огонь и ветер. Этим и объясняется противодействие китайских ученых музыкальной реформе Цай-Юн. (...) «Если хотите знать, как страна управляется и какова ее нравственность — прислушивайтесь к ее музыке», говорил сам Конфуций.

Монгольское нашествие, разрушив ирригационное хозяйство Хорезма, действительно привело к нарушению установившегося на протяжении двух тысячелетий режима Нижней Аму-дарьи. Часть неиспользованных на ирригацию избыточных вод прорвалась на запад, по старому руслу Дарьялыка, в Сарыкамышское озеро.

Здесь-то, на крайней западной окраине Хорезма, в конце XIII-XIV в. возник новый очаг земледельческой и городской культуры. Подъем его был связан с той ролью, которую этой части Хорезма пришлось сыграть в экономической, политической и культурной истории Золотоордынского государства.

Варвары - правители этого государства были заинтересованы в использовании культурных традиций Хорезма в своих интересах. Нужно было строить новые города — столицы ордынских ханов на Волге; нужно было организовать производство товаров широкого потребления и предметов роскоши для бесчисленной, нажившейся в грабительских походах ордынской знати; нужны были, наконец, хлеб, фрукты и другие продукты земледелия.

А. Ю. Якубовский убедительно показал, что так называемая «золотоордынская культура» на деле не что иное, как культура хорезмийская, импортированная на Волгу. Все легенды о якобы высоком культурном уровне золотоордынских татар, культивировавшиеся у нас антимарксистской школой Покровского, не имеют под собой никакого основания. Весь внешний блеск золотоордынских памятников - краденый, подобно тому, как на военном и фискальном грабеже было основано самое существование этой реакционной, разбойничьей, полурабовладельческой варварской державы.

(...) Большая часть великолепных памятников мусульманской церковной архитектуры Ургенча — например, изумительный по изяществу мавзолей Тюрабек-ханым, гигантский «большой минарет» (высотой 62 м), мавзолей Наджмеддина Кубра — относится ко времени путешествия ибн-Батуты. Мастера и художники Ургенча, резиденции ордынского князя Кутлук-Тимура, развивают поставленные на службу потомкам захватчиков традиции художественной культуры Хорезма времен хорезмшахов.

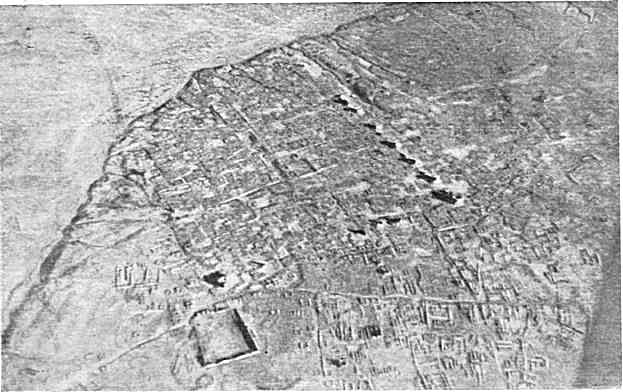

Рис. 99. Общий вид Шемаха-кала с самолета (с северо-запада)

Правда, правда! Торговля и ритуалы - праздник! Свидетельства очевидцев XIX в. о связи ярмарки и Праздника Ивана Купалы - отдаются в хорошие руки. В разделе "Этнологический музей" выкран новый экспонат - Праздник Купалы (1877 г.).

В Нижегородской губернии на время, соответствующее празднованию Купалы (25 июня ст. ст., 7 июля н. ст.) приходились многодневные (от 2 дней до недели) ярмарки, которые могли быть стационарными или переходящими из одного села в другое (...).

Далее, в четвертом ряду - к кабаку: шнурки, тесемки, пояса, наперстки и иголки, булавки, пуговки, крючки, колечки, бусы, брошки, запонки, румяна, помада (всего по немножко купит можно на рубль); детям для yтехи - пряники, орехи, рожки, конфеты (разной цены). Далее: питейный дом с продажею акцизных питий на вынос и распивочно - пива и меда; в нем целовальник добрый и целовальница тоже: всем за денежки отпустят водки, пива и меду, кому чего понадобится. Далее, за кабаком: приятная закуска блины горячие — «с пылу, с жару, по трешнику за пару», кричат блинники. Далее - конная, десятка в два, в три лошадей (25 — 100 р. лошадь). Посмотришь, чего на ней не чинится! Вот два барышника винтуют вокруг лошади, чтобы продать: один ведет, другой хлещет, а кнут-то — «сабля и топор и наструг» выражаются барышники, входящие в роль… Ну и настрачивают! Лошадь так орлом и смотрит! А вот другой, на сомнение покупателя в годах лошади, вытянув язык у нее, доказывает: «Ты смотри» (барышник указываете на передние зубы лошади) «она черновин, не выела», значит ей нет еще 10 лет — она «в зубах держит!» Словом, каждый барышник желает лицом продать товар свой - бегает с лошадью, кружит ее около себя: так и хочет вложить ей всю свою ловкость, чтобы получит хорошие деньги. Тут же к обществу барышников примазываются и двое коновалов из татар, важно расхаживают по конной, с сумочкой на поясе и с медными конями на ней, — они легчат и лечат лошадей.

Для порядка на ярмарке является полиция: становой пристав, с сотскими и десятскими; чуть кто порассорится или пораздерется с кем, как раз угодит в темную.

(...)

Не лишним считаем сказать несколько слов о том, как заканчивается иванов день, тем более, что конец ярмарки каждогодно бывает однообразный. Разгульная молодежь собирается середи села, в назначенное место; играет кругами, поет песни и заканчивает свое веселье песней такого рода:

Я московский был трактирщик,

Я на Фабричках живал,

Разны ситцы набирал,

Получал денег не мало,

Сот восемь рублей,

А в деревню не хватало,

Шестьдесят отдать в оброк. (...)

Один год я постарался,

Семь я сотенок достал,

Жить в дому остался,

Свою женушку ласкал;

Но случилося несчастье

По Кунавину пройти;

Но Кунавину прошел,

В одну улицу зашел -

В одну улицу зашел,

Свою прежнюю нашел.

Поздоровалась, спросила:

«Мне сказали, ты женился»?...

Разговор не тот пошел.

С окончанием последнего куплета все расходятся.

На том самом месте, где сегодня находится достойный «Книги рекордов Гинесса» долгострой Нижегородского цирка, когда-то давно высилась красивая Владимирская церковь с колокольней. Именно этот храм и был главным в Канавине или Макарьевской части Нижнего Новгорода, как официально именовался в 19 — начале 20 века этот район города. Площадь возле церкви называлась, естественно, Владимирской. Здесь же проходила и Владимирская улица (ныне — Революционная).

Каждую неделю, по понедельникам, из окрестных селений на Владимирскую плошадь съезжались крестьяне: свою продукцию продать, для дома что-нибудь из «городского товару» купить. Крестьянские возы с товарами, случалось, заполняли всю площадь и близлежащие улицы. Других базарных площадей в Макарьевской части не было. (Ярмарка, естественно, не в счет). Здесь же, рядом, на Владимирской улице, 6-й и 7-й линиях (ныне — улица Даля) во второе воскресенье Великого поста начиналась трехдневная местная ярмарка, прозванная «Козьей масляницей». Во время нее торговали местными кустарными изделиями, щепным и другим подобным товаром. По прилегающим улицам в это время производились катания на санях. Так жители Канавина торговали, покупали, развлекались. (...)

Сегодня все мы уже забыли, что значит выражение «базарный день» и не задумываемся над смыслом сохранившейся в нашем лексиконе поговорки «грош цена в базарный день».

Нам кажется, что базарный день это любой день, когда функционирует рынок. Но это отнюдь не так.

На Центральном рынке Нижнего Новгорода ныне понедельник — день явно не базарный. А вот собственно базарного дня у него уже давным-давно нет. Когда-то же такой базарный день у него, как и у всех других базаров Нижнего был. Об этом знали все: и торговцы, и покупатели. Функционировал любой базар, как правило, семь дней в неделю. Но базарный день у каждого из них был один. И при этом свой.

На Средном рынке он, к примеру, был установлен в среду. Потому и рынок получил название «Средного».

До 1899 года за места под торговлю на базарных площадях Нижнего в базарные дни власти города со всех городских торговцев и с тех приезжих, которые были известны городским сборщикам в качестве перекупщиков продукции, взималось по гривеннику. Не много, но и не так уж мало: на 10 копеек можно было тогда купить фунт отличной телятины. А качеством чуть похуже — и полтора фунта. Но за места на базарных площадях, занимаемые в базарные дни возами с «сельскими произведениями» (огурцы, картошка, капуста, хлебные и другие подобные продукты), десятикопеечный сбор в городскую казну не взимался.

Духовное наследие Земли огромно: оно включает в себя мифы (от греч, mythos — "предание"), легенды (лат. legenda — буквально, "то, что следует прочесть") и притчи ("премудрость").

И если мифы и легенды сыграли основополагающую роль в возникновении и развитии фольклора, литературы и искусства, то притчи — в формировании духовных и нравственных законов общества.

Они, как драгоценные камни, отшлифованные веками, передавались от одной цивилизации к другой, став универсальным языком духовного общения народов. (...) Согласно истории три основных потока — семитический, ведический и даосский легли в основу современной человеческой цивилизации. Они принесли нам все идеи, предания, религии, искусства.

Семитический принцип можно выразить как идею нисходящей эволюции, требующей от человека полного подчинения Божественной Воле, что ведет в итоге к объединению человечества в одну семью . Принцип этот наиболее полно отражен в библейских и евангельских притчах, которые отличаются необычайной мудростью, простотой и ясностью.

Ведический принцип отражает идею восходящей эволюции и бесконечное разнообразие, выражающее всю многогранность стремлений человеческой души. Основы этого принципа изложены в Ведах, древне-арийских памятниках литературы (от слав. "ведать" и от санскрита "ведать", "знать"; 13 — 9 вв. до н.э.), а также в Авесте (др.-перс. "весть")и Ясне (8 — 6 вв, дон.э.)

Даосский принцип — это гармония Бытия, естественность, целостность, полнота свойств и качеств (трактат Лао цзы "Дао дэ-цзин", 6 в. до н.э.)

Кратко эти три принципа можно выразить словами: Верить, Знать, Быть или — подчинение, устремление, действие. (...)

***

Одного художника император попросил написать Гималаи на стенах его дворца. Художник был Мастером дзэн; он сказал, что ему нужно для этого три года жить в Гималаях. Император спросил:

- Это займет у тебя три года? Художник ответил:

— Я прошу минимум времени, потому что, пока я не стану частью Гималаев, я не смогу написать их. Мне нужно пойти туда и раствориться в них.

По прошествии трех лет он вернулся и расписал стену в три дня. Император пришел посмотреть. Это было чудо! Он никогда не видел такие прекрасные горы. Даже настоящие Гималаи были немного бледнее в сравнении с ними. Он долго стоял и любовался, а потом заметил:

-Здесь я вижу тропинку, куда она ведет?

Художник ответил:

- Мы можем пойти посмотреть. Они пошли и больше не вернулись.

Есть такой картин мира, где главное - прошлое. Есть такой картин мира, где главное - будущее. Есть такой картин мира, где главное - настоящее. И ты сам такой настоящиий. Одной ногой встал на настоящую тропинку, другой ногой... и пропал совсем. Никто тебя больше не увидит! Такой вот картин такого вот мира!

Вкусных Вам картин мира на базаре Жизни!

Михаил Зеленов

(0.5 печатных листов в этом тексте)

|